中小学生心理健康与学业成绩的相关研究

曾 建 兴

(建瓯市教师进修学校,福建 建瓯 353100)

教育心理

中小学生心理健康与学业成绩的相关研究

曾 建 兴

(建瓯市教师进修学校,福建 建瓯 353100)

采取随机抽样的方法,从建瓯市第一小学四到六年级,第二中学初一至初三年级,高一至高三抽取616名学生作为被试,采用《心理健康诊断测验》(MHT)进行实测。研究显示:被试总体上心理健康状况良好;整体上男生的心理健康水平优于女生;各个学段心理健康状况有所差异,小学阶段各年级差异不大明显,中学阶段的起始年级心理健康状况最好;心理健康测试得分与学业成绩成绩呈显著负相关,心理健康诊断测验分数越低,即心理健康状况越好,则学业成绩也越好。

中小学生;心理健康;学业成绩

联合国教科文组织一份报告中这样预言:“从现在到21世纪中叶,没有一种灾难能像心理危机那样带给人们持续而深刻的痛苦。”据有关心理咨询机构统计,青少年随着年龄的增长,心理不健康或出现心理障碍问题呈上升趋势。小学高年级、初中、高中是青少年中的一个特定群体,他们即将步入青春期或正处于青春期,是性格、认知、世界观形成最重要的时期,也是心理和生理变化最剧烈的一个时期。但在这个时期,他们往往要面对种种压力,使他们的心理负荷超载,中小学生的心理问题也日益突出。近年来国内有关中小学生心理卫生方面的调查表明,在中小学生中具有不同程度的心理问题者达10%~30%。[1]

为初步了解我市中小学生心理健康状况,本研究将结合中小学生的生理和心理特点,利用随机抽样的方法选取被试进行问卷调查、访谈,探讨建瓯市城区中小学生的心理健康状况。其目的是了解我市中小学生心理健康现状及其与学业成绩之间的相关性,为中小学学科教学渗透心理健康教育的研究提供参考依据。

一、研究方法

1.研究对象

从福建省建瓯市第一小学四至六年级,第二中学初、高中各年段中取样(样本选取:四年级随机选取一个班,五、六年级随机选取两个班,初一随机选取两个班,初二、初三各随机选取一个班,高一、高二、高三各随机选取一个班)。发放问卷616份,回收问卷616份,回收率100%,无效15份,有效601份,有效率97.56%,被试基本情况统计见表1。

表1 被试基本情况

2.研究工具

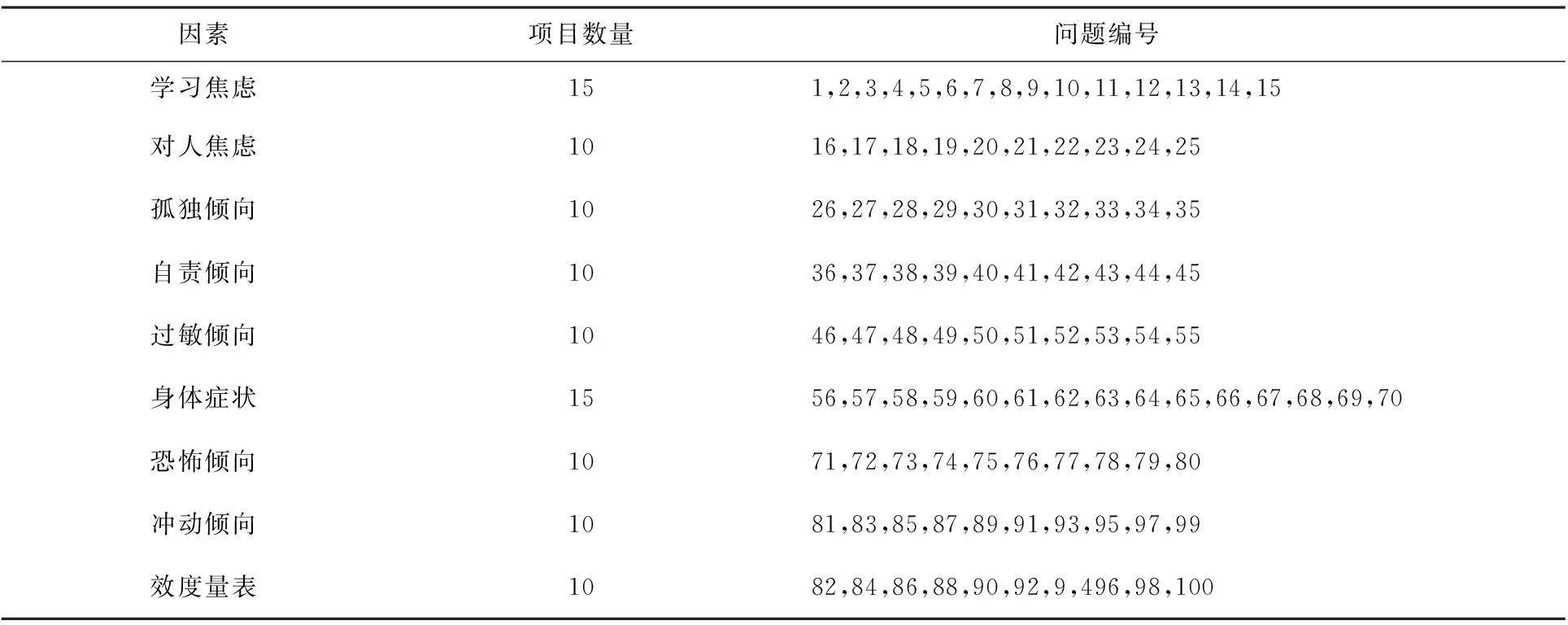

(1)《心理健康诊断测验》(MHT)。由华东师大心理系周步成教授等主修,适用于小学四年级至高中三年级。全量表由8个内容量表构成,这8个内容量表包括学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向(项目分布见表2)。记分方式:只有X效度量表中第84,94,96道测试题,选a得0分,选b得1分,其余90题选a得1分,选b得0分。效度量表得分大于等于7分则问卷无效,据实践检测该问卷有较好的信效度。

表2 心理健康诊断测验问卷项目分布

(2) 施测与统计处理。问卷时间:2014年11月,每次施测都由施测老师严格遵照指导语对被试进行施测;收回问卷对问卷进行完整性、真实性和有效性的检查,剔除无效问卷。所得结果输入SPSS数据库中,使用SPSS13.0进行数据统计。

二、研究结果

1.《心理健康诊断测验》(MHT)总体情况

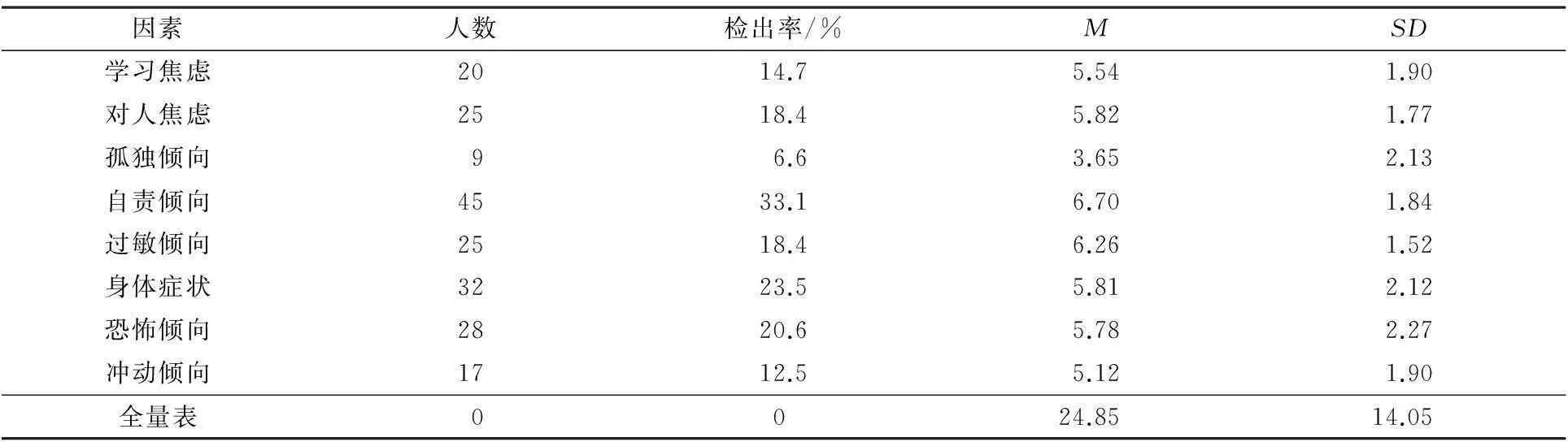

对建瓯市中小学生心理健康诊断测验调查的数据进行频率及描述性统计分析,详细结果见表3。

表3 小学生心理健康诊断测验调查数据统计分析(N=235)

由表3可知,小学心理健康问题较严重者(全量表标准分≥65分)有3人,占总数的1.3%;分数在35~65之间的学生有49人,占总数的20.8%,这部分学生处于中等焦虑水平;分数在35分以下的,即心理健康状况良好的学生有183人,占总数的77.9%。

各因子量表标准分≥8分,表明这一方面心理问题较严重,其检出率最低为5.5%,最高为20.9%。排在前五位的分别是:冲动倾向、自责倾向、对人焦虑、过敏倾向和学习焦虑;至少一个量表≥8分者123人,占总数的52.3%。

表4 初中生心理健康诊断测验调查数据统计分析(N=230)

由表4可知,初中心理健康问题较严重者(全量表标准分≥65分)有1人,占总体的0.4%;分数在35~65之间的学生有58人,占总数的25.3%,这部分学生处于中等焦虑水平;分数在35分以下的,即心理健康状况良好的学生有171人,占总数的74.3%。

各因子量表标准分≥8分,表明这一方面心理问题较严重,其检出率最低为2.6%,最高为13.9%。排在前五位的分别是:恐怖倾向、冲动倾向、自责倾向、对人焦虑和身体症状;至少一个量表≥8分者77人,占总数的33.5%。

表5 高中生心理健康诊断测验调查数据统计分析(N=136)

由表5可知,高中心理健康问题较严重者(全量表标准分≥65分)有0人;分数在35~65之间的学生有32人,占总数的23.5%,这部分学生处于中等焦虑水平;分数在35分以下的,即心理健康状况良好的学生有104人,占总数的76.5%。

各因子量表标准分≥8分,表明这一方面心理问题较严重,其检出率最低为6.6%,最高为33.1%。排在前五位的分别是:自责倾向、身体症状、恐怖倾向、对人焦虑和过敏倾向;至少一个量表≥8分者96人,占总数的70.6%。

2.《心理健康诊断测验》(MHT)在人口统计学上的差异

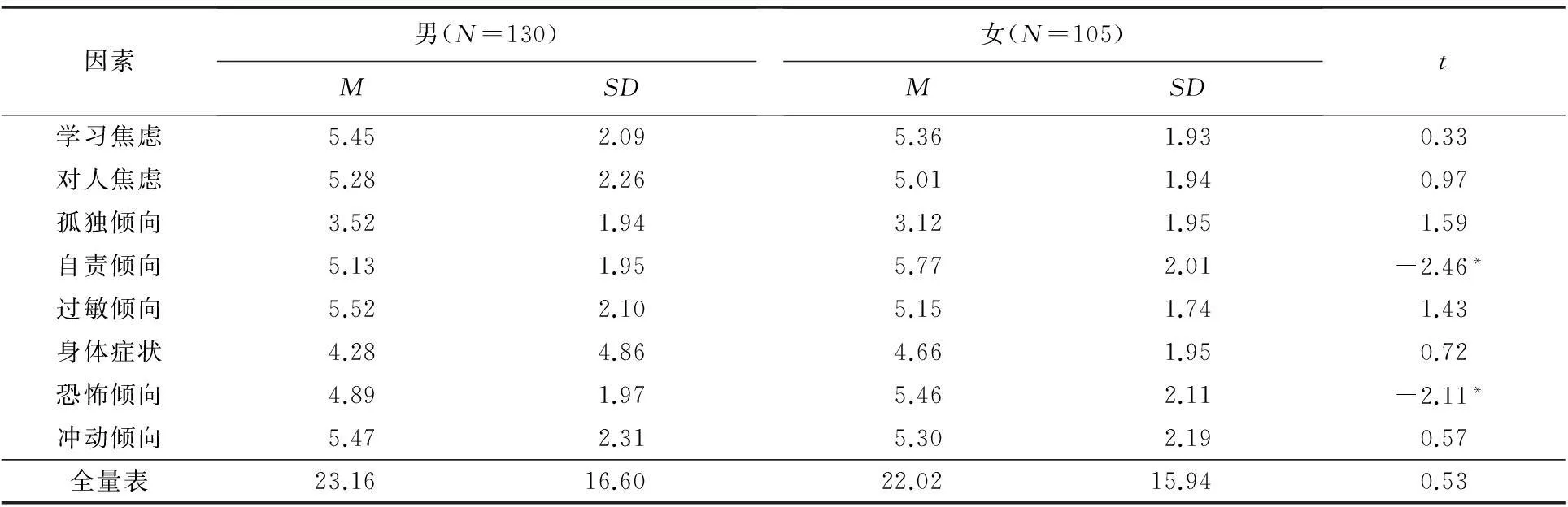

(1) 《心理健康诊断测验》(MHT)的性别差异。采用独立样本t检验的方法,对不同性别中小学生的《心理健康诊断测验》(MHT)得分上进行检验,结果见表6。

表6 《心理健康诊断测验》(MHT)性别差异(小学)

注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001,下同。

由表6可知,除自责和恐怖倾向两维度男女生存在显著差异,其他各维度及全量表上男女生均不存在显著差异。

表7 《心理健康诊断测验》(MHT)性别差异(初中)

由表7可知,除了孤独倾向和身体症状两维度男女生不存在显著差异,其他各维度及全量表上男女生均存在显著差异。

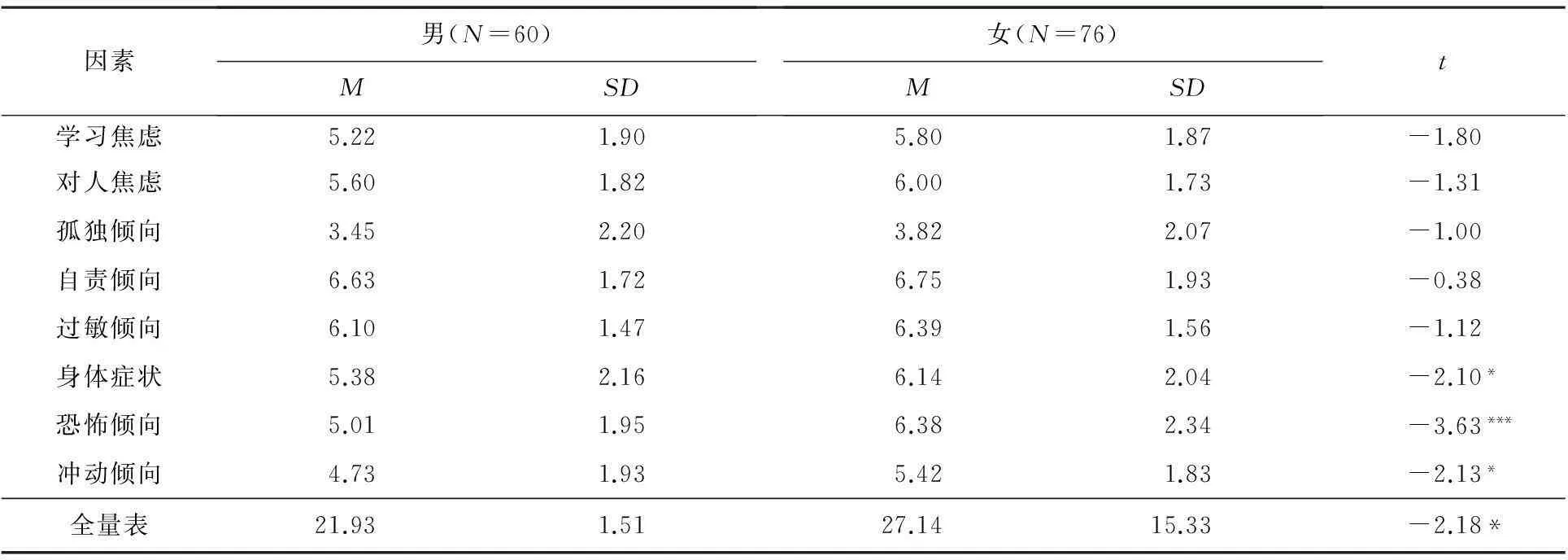

表8 《心理健康诊断测验》(MHT)性别差异(高中)

由表8可知,身体症状、恐怖倾向、冲动倾向三维度及全量表男女生存在显著差异,其他各维度上男女生不存在显著差异。

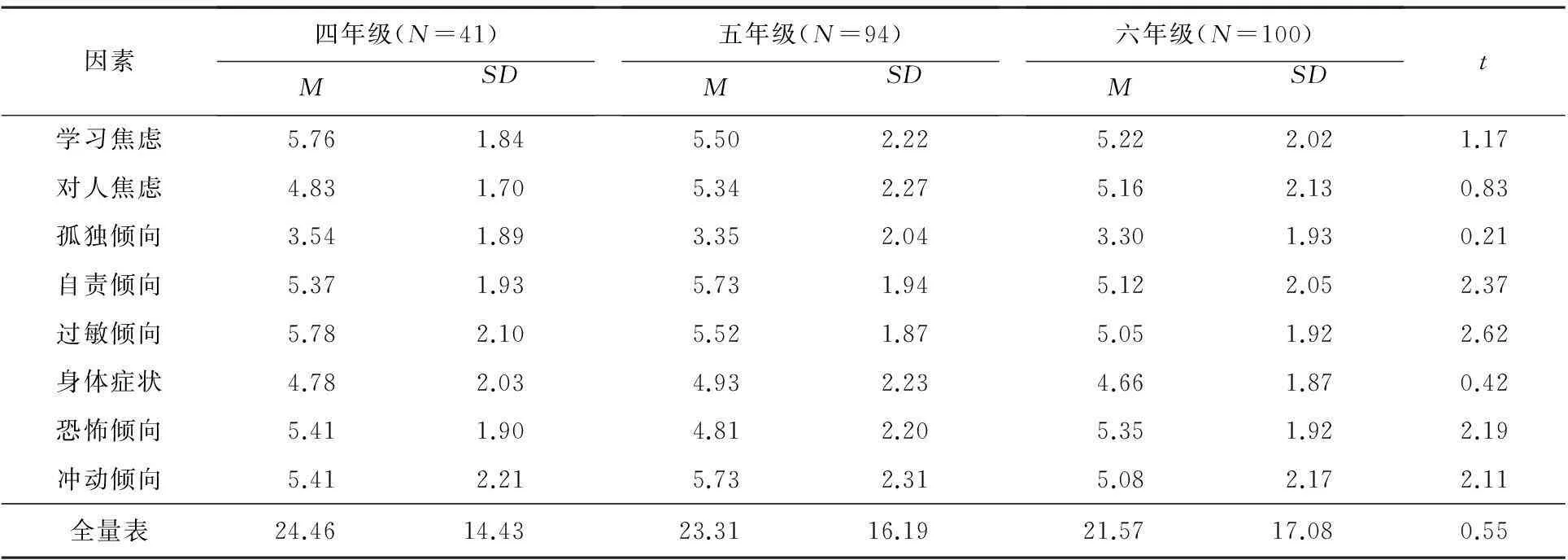

(2) 《心理健康诊断测验》(MHT)的年级差异。采用方差分析的方法,对不同年级中小学生的《心理健康诊断测验》(MHT)得分上进行检验,结果见表9。

表9 《心理健康诊断测验》(MHT)年级差异(小学)

由表9及LSD事后检验可知,在自责倾向上:五年级和六年级存在显著差异(0.62*);过敏倾向:四年级和六年级存在显著差异(0.73*);冲动倾向:五年级和六年级存在显著差异(0.66*)。

表10 《心理健康诊断测验》(MHT)年级差异(初中)

由表10可知,不同年级的学生在对人焦虑和自责倾向上存在显著差异。经LSD事后检验,在对人焦虑上,初一、初二学生存在显著差异(-1.01**),初二学生显著高于初一学生;自责倾向上,初一和初二(-1.57***)、初三(-0.99**)学生均存在显著差异,初一学生显著低于初二、初三学生;恐怖倾向上,初二和初三(-0.80*)学生存在显著差异,初二学生显著高于初三学生。

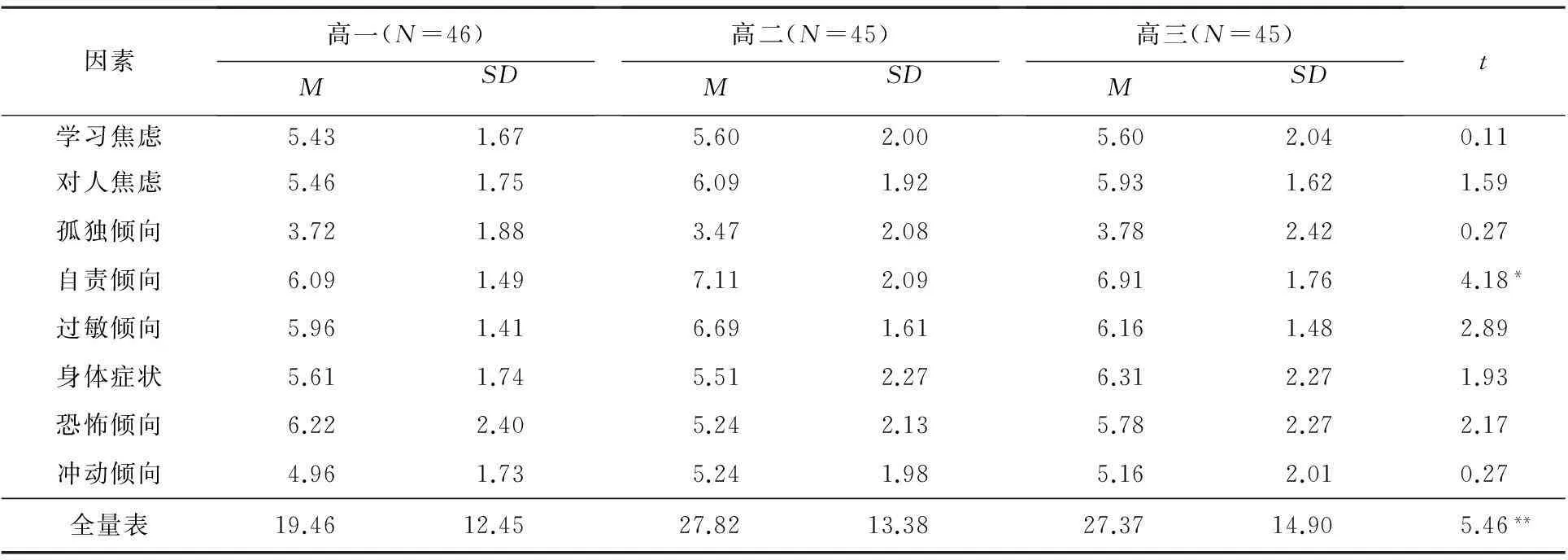

表11 《心理健康诊断测验》(MHT)年级差异(高中)

由表11及LSD事后检验可知,在自责倾向上:高一和高二(-1.04**)高三(-0.82*)存在显著差异;过敏倾向:高一和高二存在显著差异(-0.73*);恐怖倾向:高一和高二存在显著差异(0.97*);全量表,高一和高二(-8.37**)高三(-7.92**)存在显著差异。

3.中小学生心理健康与学业成绩的相关分析

为了探讨初中生心理健康和学业成绩的相关关系,把中小学生心理健康各维度及总分与学业成绩进行皮尔逊(Pearson)相关分析,具体分析结果见表12。

表12 中小学生心理健康各维度及总分与学业成绩的相关分析

由表12可知,中小学各阶段学生心理健康状况与学业成绩均呈显著负相关。

四、结果讨论

1.《心理健康诊断测验》(MHT)总体情况

从总体上看,建瓯市中小学生心理健康水平较高,心理健康问题比较严重的比率远低于北京[2](5.72%,1999)、上海[3](25.4%,2004)等大城市。大城市的生活节奏、压力都比小城市大很多,竞争也很大,面对来自各个方面的压力和竞争,心理问题自然也会加剧。

从各因素看,北京地区[2](1999)检出的前5位为自责倾向(15.73%)、恐怖倾向(13.17%)、身体症状(11.87%)、冲动倾向(11.81%)和学习焦虑(9.04%);上海[3](2004)检出的前5位为恐怖倾向(8.1%)、自责倾向(7.0%)对人焦虑(6,2%)、身体症状(5.2%)和冲动倾向(5.4%)。

由前人研究结果总结出[4],几个因子中检出次数最多的为冲动倾向,其次为恐怖倾向、自责倾向、对人焦虑,身体症状、学习焦虑出现的次数也较多。本研究结果,不同年级学生的问题检出因子基本相同,只是排序有所差异,小学生、初中生和高中生自责、对人焦虑检出率都比较高,这可能和他们的年龄,生理、心理发展不成熟有关。小学生和初中生冲动倾向检出率较高,初中生和高中生在恐怖倾向、身体症状上检出率较高。

正常的自我责备是心理健康的表现,但是若过分自责,则会对自己所做的事抱有恐惧倾向,受忧郁和悲哀情绪所支配,甚至自罚倾向强烈,这就是心理不健康的表现。有的研究认为,自责倾向的基础是对失去别人的爱的不安。其形成机制是:孩子依赖心理强—学习或干其他事失败—家长或教师严厉惩罚孩子—孩子对家长或教师反感—学习或其他事更多失败—家长或教师更加严厉惩罚—孩子的反感和敌意增强并表现出来—家长或教师越发严厉地惩罚—孩子在压力与恐惧下形成自责倾向。现在大多是独生子女家庭,家长大都望子成龙、望女成凤,尽自己最大努力为孩子创造好的环境、机会,对孩子的期待都较高,容易给孩子带来较大的压力。而且有些的家长常常给孩子灌输成绩、名次竞争的思想,造成他们争强好胜的个性。当没有达到父母的期待或自己的目标时,容易出现内疚、自责的情绪。

现在中小学阶段的孩子往往缺乏与人相处的知识和技巧,而且现在大多是独生子女,比较自我中心。在咨询过程中发现,一些孩子不知如何去结交新朋友,和同学、朋友发生矛盾时往往手足无措,不知该怎么办。

处在小学、初中阶段的学生往往不能很好地控制自己的情绪,常常会做出一些过激的行为,事后又感到后悔。他们自控能力相对较弱,年轻气盛,比较好强,情绪一上来,不经过大脑思考就采取行动,因此在中小学阶段打架斗殴现象发生频率较高。访谈过程中,大多数学生表示,被父母批评或被唠叨时特容易冲动,经常是在学习和玩的事情上和父母会有冲突,意见总是很难统一。觉得爸妈特别烦,特别不愿意听他们说大道理,被批评或唠叨时,会和爸妈顶嘴,不想待在家里,想离家远远的,到一个没有爸妈管的地方,有时候也真的“离家出走”。但是等气消了,又觉得自己做得不对,觉得后悔,最后还是得乖乖地回家。

高中生的身体症状表现比较明显,表现出比较多的躯体症状。其主要原因:一是学生没有适应集体的生活;二是学生感到疲惫,夜里睡眠不好或不足;三是学习时间紧张,课余活动时间少,抵御疾病能力弱;四是部分学生情绪宣泄、调适方法不当,都可能造成身体症状。

2.《心理健康诊断测验》(MHT)在人口统计学上的差异

(1)小学阶段女生在自责和恐怖倾向上检出率显著高于男生,女孩子心理成熟比男生早,女孩子一般心思比较细腻、敏感、胆小,在遇到事情更倾向从自身找问题,而这个年龄阶段的男孩子还比较懵懂,处事大都大大咧咧,有种初生牛犊不怕虎的架势。

初中阶段男女生除了孤独倾向和身体症状两维度不存在显著差异,其他各维度及全量表上均存在显著差异,并且女生得分均高于男生,这说明男生的心理健康状况好于女生,这与以往的部分研究结果一致。[2,5]但也有不同的研究,王秀萍[6]的研究结果显示,男生的冲动倾向、身体症状和恐怖倾向高于女生。这可能存在地区、经济、研究对象及研究时间的差异。相对而言女生比男生生理成熟要早,初中阶段正处在第二次生长发育的高峰期,青春期带来的生理上的变化,使女生常处于一种焦虑冲动的状态,感到莫名其妙地紧张和害怕。女性的个性特征与男性也有所差别,在情感体验上较为细腻、敏感。学校、家庭和社会对女生的教育、教养方式多是保护型的,对她们的干涉和限制也较男生多,使其依赖性比男生强,遇到新问题常感到茫然和无所适从。再者,社会治安的问题、大众传媒的不良影响、社会上的不正之风、社会竞争使学生对学习成绩和未来职业的期望问题,女生所体验到的压力可能都比男生大。

高中阶段女生在身体症状、恐怖倾向、冲动倾向和全量表几个维度检出率显著高于男生,女生相对男生更加感性、敏感、胆小、脆弱,面对高强度的学习压力,出现心理问题的可能性也更大。

(2)美国心理学家托兰斯研究发现儿童期创造性思维发展的一般进程:一二年级直线上升;三四年级出现低谷;五六年级回升。另外还有很多对学龄期儿童所做的研究也证实四年级的儿童在学习动机、学习态度、学习兴趣等方面都处于发展的关键期和转折期。在这个关键期,学生开始进入青春初期,生理的巨大变化,使他们产生畏惧、羞涩、紧张等情绪,当得不到成人的正确指导和帮助时,他们不知所措,自然会产生焦虑的倾向。生理的变化也会带来一些心理的变化。因此,对四年级这个关键期学生的发展,给予更多的关注和指导尤为重要。五年级刚刚进入小学高年级,学习上和身体上的变化还未完全适应,相对六年级而言,他们更加青涩,遇事没有那么从容。

初一学生在对人焦虑、自责倾向上得分显著低于初二、初三学生,其他各因子及总分上差异虽然不显著,但初一学生总体上得分低于初二、初三学生,说明初一学生的心理健康水平整体好于初二、初三学生。初三学生心理健康状况也优于初二学生。这与杜艳芳、胡中华的研究结果一致。[5]初一学生从小学进入中学学习,对周围的一切充满好奇、新鲜感,还没有脱离小学的模式,基本还是对老师的话言听计从的乖宝宝,因为学习环境、人际交往、学习内容和方式等的变化,一时难以适应会出现一些困惑,初一的困惑主要在适应和人际方面。初三学生对周围的一切都已经熟悉,也适应了初中的学习生活,虽然学业压力很大,但是经过初一、初二锻炼,对初中的学习、考试已经掌握了一套自己的方法,初一好奇、初二贪玩的心也收回来,专心放在学习上,初三学生的困惑主要源自于学习。初二处在初一和初三的过渡阶段,学生的思维和自我意识发展水平都处于初中阶段的关键期,是身心发展与心理冲突尤其加剧的年龄,初二往往是初中阶段最叛逆、最难管教的年级。他们会更加关注别人对自己的评价,更具有独立性和反抗性,更容易发现自身存在的困扰,并力图通过个人努力表明自我的价值以取得心理平衡,但随之而来的往往是更多的困惑,且这一阶段的学习压力较初一时明显增大。访谈中了解到,这个阶段学生和父母的矛盾、冲突明显增多;青春期情感问题也逐渐暴露;即将面临改变自己命运的重大考试(会考),压力倍增;自己身体变化带来的困扰;别人评价带来的困扰。

总体上高一学生的心理健康状况优于高二、高三学生。随着年级的增加,学业、考试压力越来越大,这对学生的身心也会带来较大的影响。高一学生和初一学生一样主要面临的也是适应的压力,学习任务相较于高年级会比较轻。样本学校的高中生大都来自农村,离开熟悉的地方、家人到一个新环境,有新鲜也有恐惧。由于学业压力的增大,学业成绩在他们心中的分量也就越来越大,面对考试成绩不理想,可能更多认为是自身能力的问题。

3.中小学生心理健康与学业成绩的相关分析

由结果可知,各个学段被试心理健康诊断测验得分与学业成绩均呈显著的负相关,心理健康诊断测验得分越低表示心理健康状况越好,即心理健康状况越好的学生学习成绩越好。这说明学生的心理健康问题不仅影响学生人格的发展、品德的形成,而且影响其学习成绩和智力开发,学生的各种心理健康问题是影响学生学习质量的因素。本次测验中发现后进生的心理健康问题比优等生要多。要转化后进生,帮助他们提高学习成绩,就必须先了解并解决他们的心理健康问题。

五、结论

被试心理健康诊断测试得分与其学业成绩呈显著的负相关。心理健康状况良好的学生,学业成绩更优异。中小学学科教学中渗透心理健康教育具有必要性。被试学生在情绪困扰等方面存在一定困惑,需引起家庭、学校和社会的重视。被试中小学生整体心理健康状况良好。整体上男生心理健康状况优于女生;各个学段心理健康状况有所差异,小学阶段各年级差异不大明显,中学阶段的起始年级心理健康状况最好,需要加强心理健康教育和帮助。

[参 考 文 献]

[1] 卫萍,葛明贵,陈雪梅.合肥848名小学生心理健康状况的调查分析[J].合肥学院学报(社会科学版),2007(6).

[2] 王希永.北京中学生心理健康状况调查[J].青年研究,1999(9):23-27.

[3] 谭晖,储海宝,袁仁曦.上海市1 036名中学生心理健康状况及人格类型[J].中国学校卫生,2004,25(1):86-88.

[4] 王体明.初中生知觉到的教师期望、自信、心理健康和学业成就的关系[D].新乡:河南师范大学,2009.

[5] 杜艳芳,胡中华.初中生心理健康现状的调查与分析[J].现代中小学教育,2008(2):57-59.

[6] 王秀萍,吴舒颖,曹金花.深圳特区1090名中学生心理健康状况分析[J].中国学校卫生,2006,27(3):256-257.

10.16165/j.cnki.22-1096/g4.2016.04.019

2016-01-27

全国教育科学“十二五”规划2014年度单位资助教育部规划课题(FJB140102)。

曾建兴(1962-),男,福建建瓯人,中学高级教师,福建省教工委与教育厅学校心理健康教育专家组成员,福建省教育学会教育学委员会常务理事兼副秘书长,福建教育学院心理学科兼职副教授。

G444

A

1002-1477(2016)04-0080-07

江桂珍]