检察机关审查起诉中的证据运用

王一俊

(北京市人民检察院第三分院,北京 100022)

检察机关审查起诉中的证据运用

王一俊

(北京市人民检察院第三分院,北京100022)

摘要:检察官在审查起诉阶段同时扮演犯罪指控者、案件调节者、诉讼监督者三种角色,不同角色的检察官运用证据的方式各有侧重。审查起诉过程中的证据运用主要包括证据的采纳、采信、印证和自由心证的形成四方面,目前存在未能积极引导取证、自行取证,证据审查粗糙、证明力判断不准确,证明标准理解不到位等问题,需要进一步通过操作层面的规制和意识层面的转变予以化解。

关键词:检察官审查起诉证据运用证据裁判法律监督

审查起诉是检察机关核心职能之一,须严格贯彻证据裁判原则。根据证据裁判原则,认定案件事实要以证据为根据,并且据以定案的证据须经过查证属实。因此,在审查起诉过程中,检察官要通过判断分析在案证据、引导侦查机关进一步调取新证据、还原案件事实并就定罪量刑问题形成自由心证,得出审查结论,从而对案件作出实质处理。在审查起诉实践中,检察机关在证据运用方面存在一些突出问题,制约了审查起诉功能的充分发挥。下文将集中梳理审查起诉证据运用过程存在的问题并予以分析,以期对实现审查起诉证据运用的进一步规范化提供有益参考。

一、审查起诉阶段检察官的角色定位

检察官在审查起诉阶段的角色定位不同,决定了其审查案件的目的不同,审查过程的出发点和落脚点也随之出现差异,从而影响其运用证据的思维模式和方法,最终影响案件审查结果。因此,解决审查起诉阶段证据运用存在的问题,必须首先厘清审查起诉过程中检察官的角色定位。

(一)代表公权力的“犯罪指控者”

检察官作为公权力行使者的传统来源于法国检察官“行政监督官”的角色,兴起于英美检察官“行政官员”的角色。在早期法国,检察官是集权君主的利益代表,以维护国王利益和意志为己任,以国王名义在司法领域内负责维护王室威信和利益,监督地方封建领主和王室官员活动,辅助“全权型”纠问制法官履行犯罪调查和控诉职能,并负责社会治安。在英国的对抗制诉讼环境下,“检察总长”和1879年创建的“检察长”更像是中央政府聘请的检控律师,代表政府介入少数最严重刑事案件的检控,而其他绝大多数刑事案件检控均由警察执行。英国直至1985年才将侦控职能予以分离,2003年皇家检控署才普遍接管警方的控诉。*刘万丽:《再论检察官的角色定位》,《河南师范大学学报》2014年第2期。美国继承英国衣钵,检察官是政府委任的职业律师,检察官的地位更是逐渐演变成为完全的行政官员。

在我国,检察官既有监督职能,也有司法职能。而在审查起诉阶段,检察官的首要职能是作为公诉人代表国家行使公诉权,扮演代表公权力的“犯罪指控者”这一角色。这就决定检察官审查案件的目的是尽可能地代表国家追诉犯罪,也就是对秩序这一法价值的追寻。在秩序优先的情境下,证据运用也会更偏重于如何证明被告人有罪这一问题。

(二)案件是否进入审判程序的“调节者”

审查起诉程序在刑事诉讼过程中发挥着重要的“调节器”作用,即通过审查案件,只把那些符合法定条件的案件起诉到法院。因此,审查起诉阶段的检察官就成为案件分流的“调节者”。*顾永忠:《当前刑事公诉中存在的若干问题探究》,《河南社会科学》2010年第1期。检察官通过审查起诉,不仅使那些不应该起诉、不必要起诉的案件当事人及时获得公正处理,而且也减轻了审判压力,节约了司法资源,提高了诉讼效率。因此,扮演“调节者”角色的检察官,更重视的是维护法的公正、效率价值。在这一前提下,检察官只有秉承中立的态度才能承担维护社会公正的重任,即检察官在诉讼中必须保持中立,对案件涉及的各种主张和利益给予同样关注。这也是检察官客观公正义务的具体体现。在客观中立的立场要求下,检察官在审查证据时应更注重全面性,避免因有罪推定而有意或无意地忽视无罪证据。

(三)侦查活动的“监督者”

在我国,检察机关是法定的法律监督机关,检察官往往是法律监督者这一角色的直接承受者。在审查起诉阶段,检察官主要承担侦查监督的职责。这一定位会使检察官的视野更多地转向证据和取证过程的合法性审查;审查重点也不再是案件事实内容,而是充分体现了对程序正义的重视。

当然,上述三种角色在实践中往往是交错而行的。公诉部门的检察官在办理案件时似乎也并未特意区分自己何时处于何种角色定位,而是并行完成上述三种角色的任务和使命。因此,审查起诉中的证据运用问题,有可能由某种角色独立作用而产生,也可能由某几种角色综合作用而产生。

二、审查起诉实践中的证据运用现状

实际上,“证据运用”并非严格的法律术语,而是更多地适用在司法实务中,包括取证、举证、质证、审查判断证据等过程,也包括证据运用的原则、方法以及相关的证据规则等。相对于侦查阶段、审查逮捕阶段和审判阶段,审查起诉阶段的证据运用呈现出一些特点。一是证据已经达到了相对完备的程度,证明犯罪构成要件的证据基本齐备;二是存在辩护人阅卷、会见嫌疑人、提出辩护意见等辩护行为,形成了初步对抗,但由于检察机关尚未形成确定结论,辩护意见可以作为参考。这与法庭审判阶段完全对立的控辩关系也略有不同。三是检察机关还承担侦查活动监督者的角色。下文结合统计数据和审查起诉证据运用的具体环节进行分析。

(一)A市259起存疑不起诉案件的数据统计

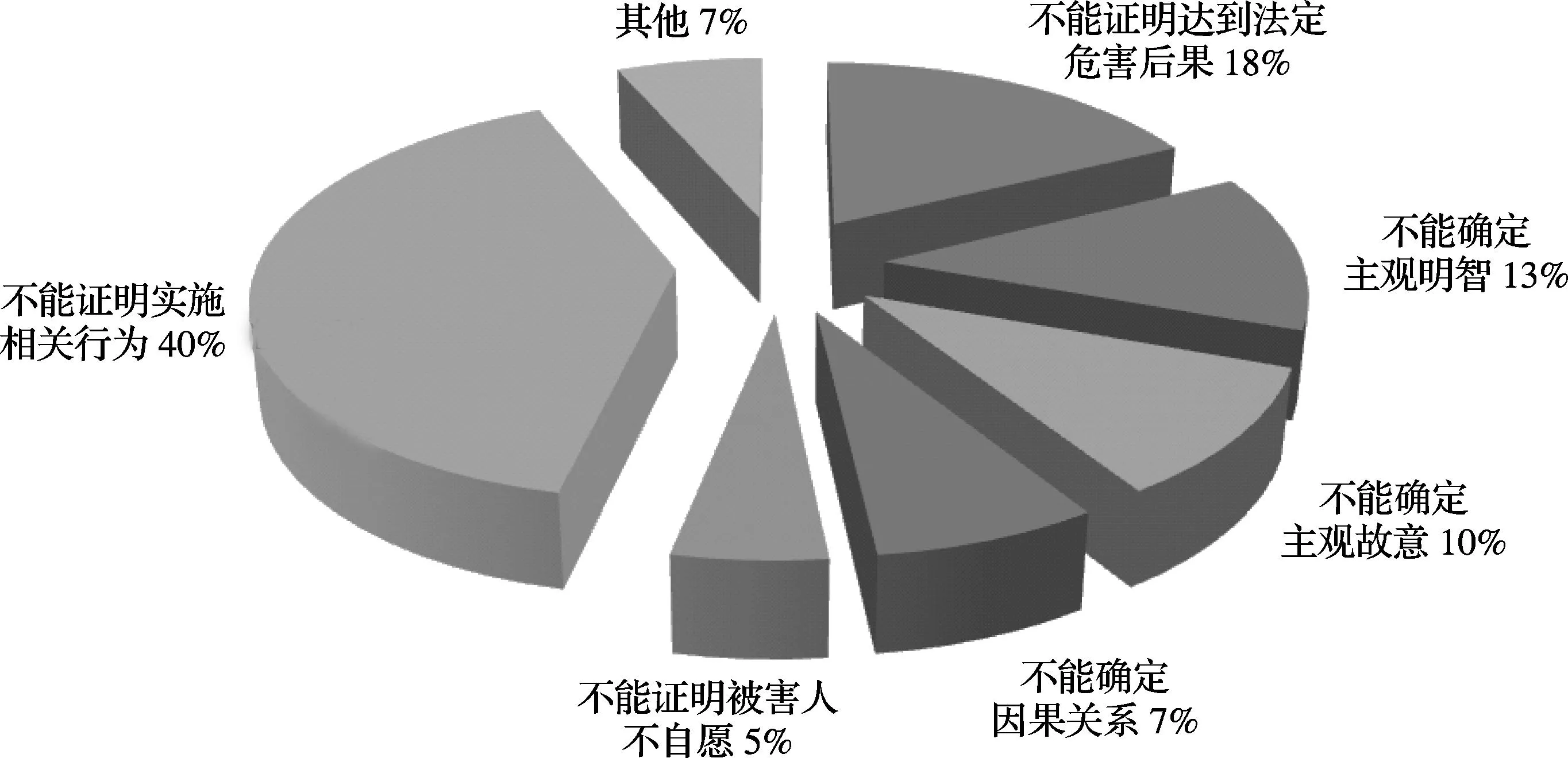

在审查起诉阶段,检察官通过审查证据认为案件证据缺失导致事实难以查清或证据过于单薄或证据间存在矛盾,无法达到证明标准以认定案件事实的,往往作出存疑不起诉的决定。在这种情形下,案件事实由于未能查清,不能排除合理怀疑,涉及的证据问题往往比较复杂,也较有代表性,值得进一步研究。为此,笔者选取了A市十余个基层检察院2013年至2014年所做的259起存疑不起诉案件作为样本,对存在的问题进行了集中梳理。

首先,样本案件涉及案由57个,其中数量前5位的分别是:故意伤害(46起)、诈骗(31起,含合同诈骗、票据诈骗等金融诈骗)、盗窃(22起)、强奸(18起)、寻衅滋事(16起)。

图1 259件存疑不起诉案件罪名概览

其次,导致样本案件出现存疑不诉事由的因素可概括为以下十个方面:不能证明实施相关行为(如不能证明行为人实施了伤害行为)、不能证明达到法定危害后果(如虽然能够证明行为人实施了盗窃行为,但不能证明盗窃数额是否达到入罪标准)、不能确定主观明知(如共同犯罪不能证明行为人明知其他人实施犯罪行为)、不能确定主观故意(如不能证明行为人具有非法占有的目的)、不能确定因果关系(如行为人虽然实施了一定违法行为,但是不能证明被害人的死亡、受伤与该行为之间具有相应因果关系)、不能证明被害人不自愿(如在强奸案中不能证明被害人是否自愿与行为人发生性关系)、不能确定为作案人员(如不能证明行为人曾经出现在案发现场)、存在需要排除的非法证据(如讯问、询问、调取物证书证、组织辨认严重违反法定程序且不能补正或作出合理解释)、不能证明刑事责任能力、不能排除正当防卫等。

上述事由中,数量占前5位的分别是:不能证明实施相关行为(104起)、不能证明达到法定危害后果(46起)、不能确定主观明知(33起)、不能确定主观故意(27起)、不能确定因果关系(19起)。具体情况如下:

图2 259件存疑不起诉案件事由分布

不难看出,这些存疑事由基本上均是某项犯罪构成要件或某个关键环节不能得到证明,集中反映了证据运用中的一些问题。因此,有必要将证据运用过程逐步拆解,通过细致分析单一证据采纳、采信、证据链的形成、证据综合分析等各个环节,探寻每个环节存在的问题并提供解决思路。

(二)证据运用环节的操作分析

1.证据的采纳与证据资格的认定

在证据运用被区分成采纳和采信两个阶段的“两步认证规则”的前提下,首先要根据“三性”判断证据能否被纳入刑事诉讼程序。

第一,真实性。证据的真实性是指证据的内容是真实可靠的,证据承载的信息与客观事实相吻合。实践中,言词证据往往是真实性审查的“重灾区”。在传统的审查模式下,重视言词证据、轻视客观证据已经成为刑事案件证据审查中的通病。这和一个国家的司法传统、司法技术的发达程度、司法经费支出等诸多因素有关。审查口供等言词证据时,要注重其是否符合自愿性原则,即犯罪嫌疑人、被告人做出供述时不违背自身意志。如果口供违背自愿性原则,其真实性也必然会遭到怀疑。

第二,合法性。合法性是指诉讼双方提交法庭的证据一般都应该在取证的主体、程序、手段以及证据形式等方面符合法律的规定,否则就不能采纳为诉讼证据。合法性是证据的社会属性,是国家基于一定价值考量而赋予的证据属性。合法性审查和真实性审查的途径类似,常见的是通过证据来源的主体身份、证据产生的背景、证据形成时主体的身体和心理状况等主观方面和证据的外在形式、保存方式、收集程序等客观方面来判断。

合法性审查绕不开非法证据排除的问题。审查起诉阶段,犯罪嫌疑人、辩护人申请排除非法言词证据主要依据讯问笔录、犯罪嫌疑人辩解等,往往通过笔录显示的时间与提押证不符、讯问人员在同一时间段参与多次讯问等细节间接证明,缺少直接证据。讯问同步录音录像虽能够反映讯问的状况,但实践中律师复制卷宗中所附视听资料往往受到限制。

第三,关联性。关联性是指在诉讼双方提交法庭的各种证据中,只有确实与案件事实存在关联的证据才可以被采纳为诉讼证据。关联性审查常常因检察官的经验、办案思路等主观因素的不同而有所差异,包括但不限于以下几个步骤:一是明确待证事实和证据材料能够证明的事实;二是分析二者之间具有何种实质性关系,如是否具有因果关系、并列关系、递进关系、互斥关系等;三是刻画这种实质性关系的逻辑表达方式;四是判断这种实质性关系相关性的强度,是诸如因果关系之类的强相关,还是并列关系之类的弱相关。实践中,关联性审查中的问题往往集中在对某些类别证据的审查,如测谎结论、品格证据、意见证据等。

2.证据的采信与证明力的认定

当证据材料被认为具备证据资格后,就通过了“采纳”这一关,进入到应当如何被“采信”的审查过程。在这里,需要区分证据的采纳和采信这两个看上去比较接近的概念。采纳是对证据的初步审查和认定,采信是对证据的深入审查和认定;采纳是采信的基础,采信是采纳的延续;没有被采纳的证据当然谈不上采信,但是采纳了的证据也不一定都被采信。决定证据能否采纳的时候,主要审查证据的合法性、真实性和关联性;决定证据能否采信的时候,主要审查证据的充分性。*何家弘:《证据的采纳和采信——从“两个证据规定”的语言问题说起》,《法学研究》2011年第3期。

在证据采信的过程中,一个较为突出的问题就是审查人员对于某些专业性较强的证据不能有效审查,常常盲目采信,导致办案质量出现问题。例如,由具有专业知识的人出具的鉴定意见就常常被迷信甚至误读。对鉴定意见的审查不应只停留在鉴定人是否具备资质等形式审查层面,更应注重与鉴定人员沟通实质问题,还应当对鉴定意见的审查采取一定的标准。如台湾地区对专家证言的采用标准就作出如下界定:“对专家证言的采用,应当达到以下三个标准:第一,证言基于充足的事实或者数据,即专家对其证言有足够的铺垫;第二,证言是可靠的原理和方法的产物,即专家证人的方法具有可靠性;第三,专家证人将这些原理和方法可靠地适应于案件的事实。”*张熙怀:《正视“道伯规定”的蝴蝶效应》,《中华人权协会人权会讯》,2014-08-05。

3.证据链的形成与证据间的相互印证

证据链主要由以证据形式存在的链节和联结点组成。其中作为链节的证据就是我国刑事诉讼法规定的七种证据,联结点是案件中作为证据链节表现形式的证据与证据之间相互印证的事实片段,即链节与链节的交叉。*冯爱冰、谢萍:《证据链:认定案件事实的另一视角》,《法律适用》2011年第7期。对于“证据链”的理解,应当全面、符合逻辑、严谨周密,不能简单认为证据按照时间顺序罗列就是证据链,不能只顾及主链条而忽视分支,也不能直接臆测,对因果关系和中间环节进行无因推定。例如,对实施某项行为的证明,需要对实施过程的每个环节、工具、目的、位置、时间以及各种细节等要素进行综合判定,而不是简单依据某人曾在某时刻在某处出现,就片面认定其曾经实施行为。

实践中,刑事证明活动通常采用分组的方式来进行。首先将待证事实分为几个部分,然后将能够证明同一事实且可以相互印证的证据分为一组,并保证每组证据间的证明指向方向一致,环节没有遗漏,能够形成“锁链”,最后检查每组证据之间是否存在“证明空档”。这样越是层层叠加、彼此印证,最终得出的结论就越贴近事实真相。而在证据的印证过程中,往往容易出现孤证的“盲点”就是口供。审查口供,更需要注意前后供述的一致性和差异性、供述时的主观心态和随着案件进展供述的变化情况、同案中多个犯罪嫌疑人的供述是否能够互相印证。实践中有检察人员提出,在办案过程中,可以采取“极限翻供假设”思维对有罪供述在认定案件事实中的证据地位进行检测。也就是说,在梳理全部证据之后,检察官可以提出假设:如果犯罪嫌疑人进行了“极限翻供”,即犯罪嫌疑人对其供述进行了最有逻辑、最智慧的翻供,那么根据其他证据是否还能同样认定案件事实?有些案件如果被告人当庭翻供或进行幽灵抗辩,由于很多客观性证据已经随着时间的流逝而灭失,根本无法补充调取,导致诉讼结果受到严重影响。此时如果能运用“极限翻供假设”思维,对于更好地把握全案证据非常有益。

另一个较为突出的问题是检察官因为知识更新不及时以及经验主义作祟,忽视一些新型证据在补充链条“短板”方面的作用。例如,一起走私武器、弹药案件中,被告人范某称其通过互联网向国外一匿名网友购买枪支,侦查机关查获的邮件内除枪支零件外还有若干子弹。范某辩称自己仅购买枪支,对子弹不知情。审查起诉部门的初步意见为存疑不起诉。后分管检察长通过详细分析案情,建议侦查机关调取了范某与网友的往来邮件,并从电子邮件中挖掘出二人商谈邮寄子弹的情况,推翻了其辩解,最终以走私弹药罪对范某起诉。该案出现这种情况就是由于忽视了电子证据的积极作用。

4、证明标准的达成与自由心证的形成

主流观点认为,提起公诉的证明标准指提起公诉时检察机关掌握的证据应当达到何种证明程度。*龙宗智:《再论提起公诉的证据标准》,《人民检察》2002年第3期。采信证据不是非黑即白,在很大程度上存在自由裁量的因素。同样的证据,由不同经验、不同背景、不同岗位的司法人员来审查,可能得出的结论就完全不同。在这种情况下,不能完全以一己之念判断全案证据是否达到证明标准,还需要多维思考,反复印证。例如,在一起贩卖毒品案件中,购买地的某宾馆曾经有一疑似被不起诉人赵某的人出现并与其他涉案人员交谈。承办检察官认为该人与赵某十分相像,倾向认定该人是赵某,但不能形成内心确信。在全处讨论过程中,多人看了宾馆监控录像后说法不一,有的认为根本不是一个人,有的认为该人显然就是赵某。对该图像与赵某面部做同一认定时,因录像截屏图像不甚清晰,不符合鉴定条件,无法得出结论。鉴于上述情况,检察官最终对赵某作出不起诉决定。如果检察官贸然按照自己的第一认知进行认定,则可能会形成错误判断。

三、审查起诉证据运用中存在的问题

从实践情况来看,审查起诉中的证据运用主要存在以下三方面问题。

(一)未能积极引导取证、自行取证导致事实难以查清

根据刑事诉讼法的规定,刑事案件审查起诉期间,检察机关可以将案件退回侦查机关补充侦查一至两次。这是公诉引导侦查的重要途径之一。审查起诉期间的退回补充侦查,是建立在对案件进行分析和解读基础上的侦查,与初期侦查相比,应当具备更强的确定性和针对性,补侦的方式也体现出审查起诉人员的思路和方法。但从实践来看,一些存疑不起诉案件,虽然也经过两次补充侦查,但并未能完善证据,暴露出因缺乏有效引导致使退回补充侦查未能切中要害的问题。例如,在一起以危险方法危害公共安全案件中,被不起诉人吴某驾驶货车,在一环岛路段遇到曾与其产生民事纠纷的冷某正驾驶大型拖拉机,即加油超过冷某的车,踩刹车别了冷某一下,导致两车追尾。后经鉴定车辆损坏价值5600元。侦查机关以以危险方法危害公共安全罪将吴某移送审查起诉。审查起诉案件承办人认为,若认定以危险方法危害公共安全罪,则事实不清、证据不足;若认定危险驾驶罪,则缺乏车速鉴定、现场勘查笔录等证明案发时车辆行驶情况的证据。该案在审查起诉阶段退回补充侦查一次,侦查机关未能补充有力证据,承办人认为侦查机关未能在案发时及时取证,但也未进一步提出补充证据的要求,最终对吴某存疑不起诉。事实上,在退回补充侦查时,检察机关可以向侦查机关进一步明确危险驾驶罪的取证方向,并通过调取在场证人证言等其他证据从侧面证实案发时的情况。如此轻易做不起诉处理,反映出办案时引导补充侦查不够明确。

在部分案件中,侦查机关取证思路存在偏差,导致某些关键证据没能及时收集,甚至在两次补充侦查完毕重新移送审查起诉后才发现扭转案件事实的证据,以致办案时间紧张,严重影响审查起诉工作的进程。例如,在一起行贿案件中,被不起诉人郭某被侦查机关认定曾为李某支付赌博款100余万元,李某系郭某所在村的领导。郭、李二人对支付赌博款一事供证一致,但对是否谋取非法利益说法相左,所称的谋利事项也大不相同。检察机关曾两次就二人原来供述的谋利事项退回补充侦查,在侦查机关第二次补充侦查结束重新移送审查起诉后,郭某又供述出新的谋利事项,但此时审查起诉期限已经快要届满,郭某的供述又十分模糊,难以在短期内核实。最终检察机关依法对郭某做出不起诉决定。该案反映出,审查起诉承办人应当尽早全面熟悉案情,提出补证方向,及时展开引导,避免被新证据打个“措手不及”。

(二)证据审查粗糙、证明力判断不准确导致的认定偏差

实践中,对某个或某组证据审查粗糙,没能细致挖掘往往是导致案件事实认定不准确或错误的重要原因。这些细小的因素很容易在粗放式的审查中被漏掉,但仔细推敲却可能成为案件突破的关键点。例如,在一起非法经营案件中,被不起诉人黄某伙同马某,未经商标权人许可,非法灌装带有“牛栏山”注册商标的假酒,并向外销售。2012年8月2日,二人被当场查获带有“53度牛栏山珍品30年”字样的酒盒38套、带有“52度牛栏山经典二锅头”字样的酒盒100套及账本等物品,经鉴定均为假冒“牛栏山”驰名商标专用权的产品。该案由于起获的物品数量尚未达到入罪标准,且账本记录不规范,故检察机关以不能认定制造、销售假酒数额为由对二人存疑不起诉。但是该案毕竟起获了账本,且账本记载了被抓获时销售假酒的情况。如果在审查起诉时,能够让犯罪嫌疑人说明具体记载的账目信息,且这些信息能与起获的假酒情况相互印证,同时对其供述进行同步录音录像,排除指供、诱供的可能性,确保供述的真实性与稳定性,该案便存在排除合理怀疑的可能。

在另外一些案件中,还存在因对个别证据的证明力判断不准确盲目采信或者盲目不采信而导致的案件失误,尤其是对有罪供述的盲目采信和对无罪辩解的盲目不采信,致使整个证据链条出现弱点甚至断裂。例如,在一起贪污案件中,被告人张某被指控利用职务之便,以支付为公司拉来赞助款的中介方代理费的名义,从所在单位支取人民币200余万元并占为己有。本案有罪证据存在两个主要疑点:一是关于代理费是否能够由张某支取后自行支配,公司并无书面文件规定,当时单位相关负责人的证言证实不能自行支配,但辩护人提供的公司财务人员的证言则证实确有公司人员支取后自行支配的惯例;二是该单位案发10年后才报案,报案时单位正与被告人发生劳资纠纷,被告人通过申请劳动仲裁获得胜诉,相关证据材料也显示报案单位内部人事关系矛盾重重,导致报案单位举报的真实性存在疑问。审查起诉阶段辩护人向检察机关提交了代理费可以由个人支配系公司惯例的证言等四份有利于被告人的无罪证据,但审查起诉部门以该证据与报案单位负责人证言不符为由未予采信,仍旧以受贿罪对张某提起公诉。庭审过程中,辩护人申请报案单位其他人员出庭作证并提交了相应书证,进一步动摇了该单位负责人证言的真实性,最终法院以事实不清为由宣判无罪。该案中,审查起诉阶段检察官已经注意到了辩护人提供的无罪证据,却错误判断了其证明力,轻易做出有罪认定,这种做法值得进一步反思。

(三)证明标准理解不到位导致的结论错误

实践中,对于证明标准的理解,司法人员更多地依靠主观经验、对法律条文的理解、生活常识判断等因素。这种认知的复杂心理结构深深潜藏在每个司法人员的内心,难以像证据资格那样依靠明确的规则进行统一规定。“尽管人们在寻求确信的客观化方面作出了种种努力,但这些努力同样是徒劳的。心证本身是判断者的主观活动,是无法加以外在化和具体化的,对于依靠主体认知形成的判断结果,我们无法寻求具体的、统一的外在标准。”*张卫平:《证明标准构建的乌托邦》,《法学研究》2003年第4期。因此,对于同一件案件,由于侦查、检察、审判三方对于是否已经达到证明标准的理解不一致而导致案件处理结果大相径庭,是立案后作出不起诉或起诉后被判无罪的重要原因之一。在一起运输毒品案件中,检察机关认定被告人黄某实施了从甲市携带毒品到乙市的行为,黄某不认罪,称自己主观并不明知是毒品。该毒品起获时采用一纸质食品盒包装,侦查机关在纸盒内侧发现一枚黄某的指纹,黄某承认接触过该纸盒但否认打开过,除此之外无其他证明主观明知的证据。检察机关经讨论后认为,黄某采用隐匿且高度隐蔽的方式包装、运输,且黄某供述与指纹发现位置不符,因此推定黄某具有对毒品的主观明知,遂以运输毒品罪对黄某提起公诉。庭审过程中黄某仍然坚持称自己不明知。经过审判,法院认为,现有证据不足以达到证据确实充分的程度,包装盒内指纹可能是黄某接触时所留,且无法证明指纹产生时盒内是否已经存放了毒品,又无其他证据加以佐证,不足以证明黄某的主观明知,判决无罪。本案中,检法两家对证明标准理解不一致,检方“冒进”而法院“保守”,最终法院作出无罪判决。

四、审查起诉中证据运用的进一步规制

(一)操作层面的规制

第一,针对常见犯罪类型制定具体的证据规则。为了解决审查起诉证据规则过于宽泛粗犷,缺乏针对性、可操作性的问题,实践中,部分检察机关已经开始通过总结现有办案经验的方式,从案例中抽象出一系列的办案经验和方法,编撰成便于运用的规则,适应具体的司法需要。例如,某检察机关公诉部门毒品案件公诉组,在总结本组所办理的数百件毒品案件的基础上,于2013年起草了《毒品犯罪案件定案证据规则》*参见北京市人民检察院第二分院于2013年5月制定的《毒品犯罪案件定案证据规则(试行)》。,在辖区范围内推广。该规则通过强调毒品犯罪案件调查取证应当坚持的基本原则、明确办理毒品犯罪案件应当具备的共性证据、细化办理主要毒品犯罪应当具备的证据,对毒品案件办理中个罪和类罪的常见证据范围进行划分,具有细致可用、指导性强的特色。

第二,针对典型案件完善案例指导制度。随着最高人民法院和最高人民检察院纷纷发布指导性案例,在传统的“请示-答复”模式之外,我国的案例指导制度也逐渐趋于完善。直观而言,最高人民检察院发布指导性案例的目的在于“充分发挥指导性案例的作用,规范检察机关案例指导工作”和“为全国检察机关依法办理案件提供指导和参考,促进法律的统一公正实施”。*李亚凝:《检察指导案例与共识性裁判的生成》,《国家检察官学院学报》2015年第4期。这些案例经过精心选择和编撰,发布的全文包含案情、诉讼过程、法院裁判结果及理由分析,不仅体现出对证据运用问题和证据争议问题的处理意见,也包含对同类型问题分析的方法和角度指引。类似地,一些地方检察机关也在辖区内推出了本辖区的案件指导汇编手册。相比之下,这些手册中的案例更接地气,反映的都是实际办案中常见的棘手问题或认识不统一的问题,具有更强的指导意义。值得注意的是,在案例的编撰过程中,还需要精细选择有代表性的案件,其处理方式和结果也应当受到现行法律的限制,不能将案例指导异化为超越现行法律之外的规则。

第三,通过有效的侦检、检法协调机制统一类案证据规则。实践中,不同刑事司法部门因对证据规则的认识不统一而产生问题的现象时有发生。在未能出台统一证据法的情况下,有必要通过灵活的协商、会谈机制,以签订会议纪要、备忘录等方式就办案中具体的问题予以沟通。例如,某检察机关公诉部门走私案件专业办案组结合下辖重点海关监管区域及保税区的工作实际,认真梳理所办案件特点,总结工作经验,经与当地海关缉私局法制处多次深入研讨,共同起草并签署了《关于办理走私刑事案件(非涉税)证据收集若干问题的会议纪要》*参见北京市人民检察院第三分院于2013年制定的《关于办理走私刑事案件(非涉税)证据收集若干问题的会议纪要》。,并严格按照纪要制定的规则,对走私犯罪和涉外刑事案件领域的公诉引导侦查工作进行了规范。《纪要》完善了该类案件的证据规则,从调取第一手证据材料的角度有效引导了海关行政执法人员的前期调查活动,明确了海关旅检等行政部门在海关稽查行政执法过程中应当注意的问题,有效避免了行政执法不规范导致的证据污染现象。

(二)意识层面的转变

在司法改革的大背景下,审查起诉阶段更应发挥创新思维,多措并举转变传统的案件审查方式,实现审查起诉的良好效果。

第一,由注重传统证据转变为注重以电子数据为代表的新型证据。随着大数据时代的进一步来临,电子数据等新型证据逐渐登上刑事诉讼的大舞台,在审查起诉过程中发挥着愈加重要的作用。在审查起诉过程中,要全面把握在案证据,重视电子数据的调取,将电子数据视作与传统证据相匹敌的证据重点关注。对电子数据的审查应当注意系统性和全面性,从电子数据的生成、传送、接收、存储和衍生等方面进行审查。同时,要正确把握电子数据的呈现形式,以方便后续庭审过程中的示证、质证活动。例如,对于在何种情况下电子数据的复制件与原件有同等证明力、何种取证程序能最大程度地证明电子数据的合法性、何种情况下取证应经被检查人的同意、如何证明电子数据在送检前未被污染等细节问题,都需要在审查起诉中全面考量。

第二,由粗放式审查证据转变为精细式审查证据。转变以卷宗笔录为案件审查中心、以行政化审批程序为载体的粗放式案件审查模式,是提高检察机关办案质量的重要改革目标。在办案过程中,要尽量采用精细化审查模式,坚持直接调查和穷尽补侦的观念,综合全案证据综合判断案件情况,由着眼在卷证据转化为着眼在案证据,注重审查证据的细致程度和全面程度。在审查过程中应当克服封闭式办案、书面式审查的弊端,坚决排除非法证据。要注意听取侦查机关、辩护人、证人等其他方面的不同意见,认真对待被告人辩解以及辩护人的陈述与申辩,如实记录在案,对影响证据客观性、真实性的情形认真核查;对提供具体核查线索和理由的,应当具体调查核实,以调查的结果做出是否采信申辩的判断。

第三,由旁观性审查转变为亲历性审查。证据审查必须跳出书面的窠臼,将视野由在卷证据拓宽至在案证据,从对书面证据的确认转向亲历性审查,当面核实相关证据,促进内心确信的正确生成。亲历性是公正认定案件事实的要求,是实现程序公正的要求,是实现自由心证的要求。在面对重大案件,尤其是命案等敏感案件时,更要注重对案发现场的走访、对关键证人的询问、对重要鉴定意见形成的感知,通过增加办案检察官的亲身感受,深化对案件事实的理解,从而做出最接近客观真实、最公平正义的判断。

(责任编辑:付磊)

Evidence Applying by the Procuratorates in the Prosecution Process

WANGYijun

The procurators play three roles in the prosecution phase at the same time, such as the chargers of a crime, the regulators of the criminal case and the supervisors of litigation. They take different approaches to apply evidence when they are in different roles. The content of evidence applying in the prosecution process includes admissibility, adoption, confirmation of evidence and implementation of free evaluation of evidence. There are several problems in evidence applying process at present,including prosecutors indolent in investigation personally or being a orienter, examining evidence roughly, judging probative force inaccurately, and unilaterally understanding the proof standard,which need to be solved by regulation in manipulating level and transformation of consciousness in the future.

Key Words:Procurator; Prosecution; Evidence Applying; Evidentiary Adjudication; Legal Supervision

Wang Yijun, Chief Procurator of the No.3 Branch of the People’s Procuratotate of Beijing Municipality.

Jurisprudential Monograph

法学讲坛

中图分类号:D916.3

文献标识码:A

文章编号:1004-9428(2016)02-0059-10

作者简介:王一俊,北京市人民检察院第三分院检察长。