“大气压强的大小”教学设计

史晓玲

摘 要:大气压强对学生而言比较抽象,学生学习起来难以理解。本文从理论和实验出发,探究“大气压强的大小”的学习,以加深学生对压强概念的理解,并还原转换法测压强大小的实验思想,促进学生更好地感知物理知识。

关键词:理论研究;大气压强;转换法的思想

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 收稿日期:2016-01-11

大气压强对学生而言比较抽象,虽然生活中处处可碰到,但我们早已习惯得感觉不到它的存在;虽然其内容在本章中没有过多要求,但作为身边如此重要的一个现象,应该好好研究才是。在研究大气压强的大小的问题上,笔者采用了先理论后实验的方法逐步深入探讨。

一、以理论研究大气压强的大小

我们被大气压包围着,大气被地球吸引而受到重力,已知地球表面积约 5.11×1014m2,大气总重力约5×1019N,大气层厚度约106m,地表空气密度约1.29kg/m3,你能计算出地球表面上的大气压强吗?说说你的看法。

方案1:因为大气压强的产生原因和液体压强是一样的,我们可以利用液体压强公式P=ρgh来计算,得到大气压的值约为1.02×105Pa。

方案2:由压强的定义式可知,只要计算出单位面积上的大气压力即可,由P=F/S,即由大气重力除以地球的表面积可得到大气压强为1.26×107Pa。

由两种计算方法得到的值为何相差这么大呢?学生们可探讨一下哪个方案得到的值可能更合理,为什么?有没有更好的方法?

二、以实验研究大气压

我们可以通过实验来研究大气压。

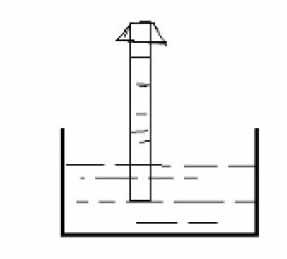

实验1:利用大气压托水柱,思考能否说大气压强的大小就等于水柱产生的压强(转换法的思想)。如果我们换用更长(约50cm)的玻璃水管实验,发现大气压可以托更高的水柱,进一步实验如下图所示:约1m长的玻璃管,一头用气球捆扎住,灌满水后倒立在水槽中,发现水柱仍没下降,这说明大气压可托举更高的水柱。如果把上端的气球膜刺破,水会喷出吗?演示一下即可真相大白。如果我们让玻璃上端开口处在真空的环境中,大气压可以把水柱托多高呢?是不是可以顶到“天上去”?

实验2:还原托里拆利实验。因为实验安全和操作原因,所以采用视频播放。从前面有水做铺垫的实验,我们知道了托里拆利为什么选水银做实验(其实在水银前他还用了海水、蜂蜜等)。实验能准确测出大气压的关键是:水银上方是真空。实验中还发现,玻璃管倾斜,则水银柱长度变大,但高度不变,而一个标准大气压可以托起76cm水银柱,所以,我们可以由水银柱的压强得到大气压强的值。对课堂上具体公式的介绍和应用就不再阐述。

三、 有趣的“实践”

问题1:讨论:大气压大吗?作用于我们指甲盖上的压力有多大?为什么我们感觉不到?

问题2:一个标准大气压可托起多高的水柱?

问题3:用吸管喝饮料,饮料是被我们吸上来的还是被大气压压上来的?我们最先吸的是什么?

你能用15米长的吸管吸牛奶吗?(吸管不能剪短)说说你的想法。

通过一系列相辅相承的问题设计,促进学生积极思考,利用所学知识进行分析,进而解决问题。

四、 回味实验(听话的水流)

用一个塑料瓶装半瓶水,在瓶侧壁打个小孔,可看到有水喷出,如果把瓶盖旋紧,会看到什么现象?动手做一做,思考水流究竟是听谁的话。

大气压强的内容较多,知识点繁杂,需要安排2节课时间,本节内容对学生能力的要求较高,可视情况穿插在教学中。理论探究是对前面压强知识的回顾,托里拆利实验的研究着重展现物理思维方法并逐步深入,体会认知探究的过程。最后的问题设计由简到难,也更有趣,既是对知识的巩固,也开拓了学生思维,提高了学生利用所学知识解决问题的能力。课堂理论与实践相穿插,师生互动融合,节奏把握适当,定能使课堂呈现巨大的生命力,收到意想不到的效果。

参考文献:

[1]鲁佩用.《大气压强》实验创新设计[J].物理教学探讨(中学教学教研专辑),2014,32(3):67-68.

[2]王玲儿.辅助教学 重在合理——《大气压》教学过程及体会[J].浙江现代教育技术,2001,(3).