比较福利体制框架及对中国福利体制研究影响

郑彬睿

(英国约克大学社会政策与社会工作学院)

比较福利体制框架及对中国福利体制研究影响

郑彬睿

(英国约克大学社会政策与社会工作学院)

比较福利体制框架改变了以往福利体制研究以发达国家为导向的视角,在原有分类的基础上增加了三个针对发展中国家福利体制的类别,即(类)发达国家福利体制、非正式保障体制和不保障体制。比较福利体制框架为我们研究发展中国家福利体制提供了模板,也为研究正在成长中的中国社会福利体制提供了理论依据。但模板应用与研究要紧跟全球化政治经济形势的变化而改变,并要注重新的参与者的作用以及本国自身社会、政治、金融、经济等政策的影响。

福利体制;非正式保障;不保障

随着中国经济的崛起,越来越多的西方学者将视野转向了中国。中国福利体制目前处于什么阶段?今后的发展方向是什么?中国与主流的福利国家之间的不同在哪?这些问题无一不吸引着大批西方学者的兴趣。随着西方理论的不断推陈出新,本文将对比较福利体制的主要内容和研究方法进行简要概括,再结合中国实际情况对比较福利体制框架进行分析,最后对比较福利体制研究对中国福利体制研究的影响进行讨论。

一、比较福利体制框架的主要内容

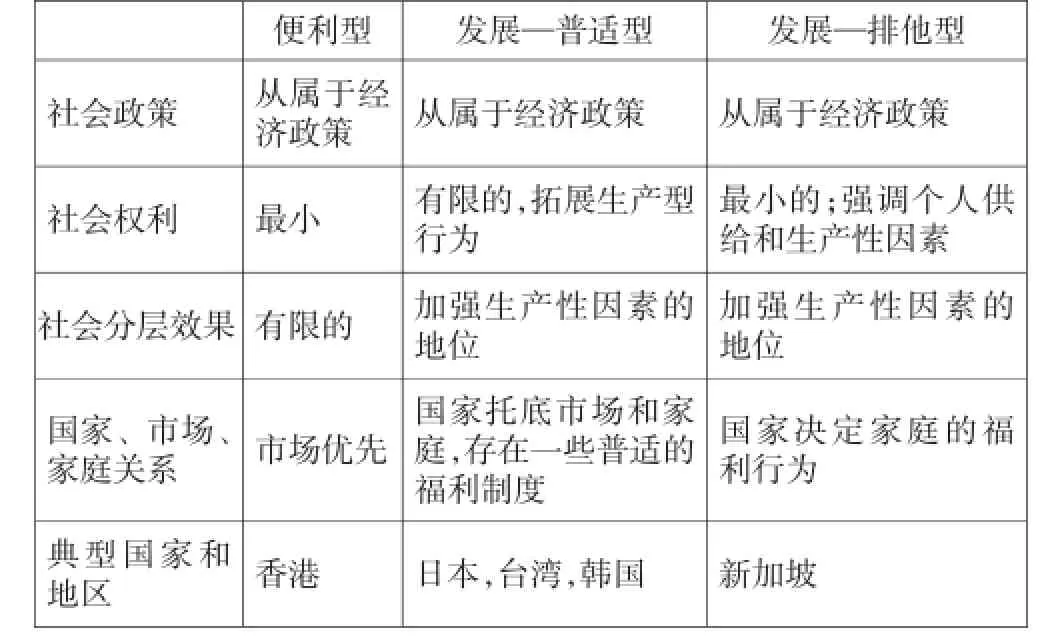

Gough et al (2004)在福利体制三分法的基础上,根据九大标准对国家福利体制进行重新分类。九大标准是指:支配性生产方式;主要社会关系;主要生存资源;主要政治动员的形式;国家形式;制度;福利结果;路径依赖的发展;社会政策的本质。Wood和Gough(2006)认为他们的新分类标准能有效地避免福利国家三分法的局限性。例如,Esping-Andersen(1990)的福利国家三分法(见表1)主要从四个方面对发达国家进行了分类比较:即社会政策在被研究国家的影响力;福利多元;去商品化指数;社会分层化指数。但以上这四个因素在进行比较研究的同时相互之间常常存在冲突。这种冲突使得一些国家不能非常明确地被归于某种特定的类别(Art and Gelissen,2002)。

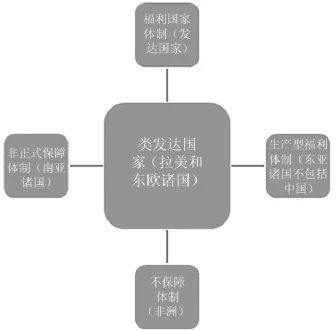

针对这一缺陷,并且结合发展中国家和地区福利体制的一些特点,Gough et al(2004)在Esping-Andersen的发达国家福利体制分类上新增了三个新的福利体制类别:类似发达国家(Proto-welfare regime)、非正式保障福利体制(Informal security regime)和不保障体制(Insecurity regime)。对于东亚地区,Gough 等人直接采用了Ian Holliday(2000)的生产型福利体制(见表2)的概念,但中国被排除在了东亚生产型福利体制之外(见图1)。

类似福利国家体制是指发展中国家和地区中福利体制发展逐渐与西方发达国家福利水平非常接近的国家,例如阿根廷、巴西、以色列和一些东欧国家(Sharkh & Gough,2010;Gough,2013)。非正式保障体制是指人们不同程度地依赖社区、社会和家庭关系来满足自身福利要求的制度安排。这些关系大多是等级制的、不对称的。非正式保障体制是有一定问题存在的。例如对那些经济基础薄弱的群众,这种制度安排只能给这些弱势群体换来短期的救助,并不能从根源上改变他们的现状。同时,由于接受了这种短期的救助,他们将在未来更为弱势,并且对国家或者整个社会的救济产生更多的依赖,底层的庇护关系也会在一定程度上扭曲(Sharkh&Gough,2010;Gough,2013)。

表1 福利国家三个世界

表2 生产型福利体制

图1 比较福利框架的基本设计逻辑

不保障体制(insecurity)是指,那些国家对社会福利总体不保障,仅仅对紧急事件有一些非正规的常态机制去缓解,但不会去修正和解决这些社会问题的体制。这种体制常见于那些国外势力与脆弱的国内势力相勾结,不断制造争端和政治不稳定的国家和地区。不保障体制甚至没有国家界限。无法预见的动荡环境不仅破坏了稳定的庇护主义模式和社区中非正式的权利,也破坏了家庭应对机制(Gough et al,2004;Wood&Gough,2006)。同时,不保障体制使得整个社会除少数精英以外的绝大多数人陷入了一个恶性循环——没有保障、弱势,还有生存历经磨难。

综上,比较性理论框架分类总结如表3所示。

二、比较福利体制对中国福利制度的影响

中国福利体制有其特殊性。首先是其历史的特殊性,中国是从封建社会直接走上社会主义道路,仅仅有资本主义萌芽。这种独特的历史轨迹让中国的发展轨迹显得尤为独特。同时,中国有悠久的历史,中国社会很早就有了社会福利的思想,甚至是一些制度。但是,对于现代社会福利体制的建设,中国的起步远远晚于其他国家。虽然自改革开放以来,中国取得了举世瞩目的经济成就,但由于国际国内形势的变化加剧——全球化、新技术革命的影响,使得中国一方面不得不面对许多西方国家曾有过的发展问题(环境问题、城市病等);另一方面,也和西方国家一起面临一样的新挑战(经济增长变缓、人口老龄化等)。这些新老问题交织在一块,加之中国的政治经济体制、文化历史与西方国家存在很大不同,以至于中国的福利制度所产生的福利效果是完全不同的。新老问题的交织以及政治制度的不同不仅增加了中国社会福利体制研究的复杂性,也增加了中国案例在理论研究时的不确定性。这也就可以初步解释,为什么许多西方学者在对待中国问题时会显得尤为谨慎、小心。

Gough(2013)等人对待中国的福利体制的研究同样十分慎重。为了增强研究的可行度,Gough(2013)等人采用了定量研究的方法。他们选取福利制度和福利效果作为两个变量对福利体制分类。同时,Gough等人选取医疗和教育作为他们研究的重点领域,用65个国家和地区对他们的理论进行了检验。具体而言,他们从八个方面着手:即从人均补助水平与国民收入的比重;工人补助占国民收入的比重;医疗和教育的公共支出占GDP的比重;社会捐赠占社会总收入的比重;初中学生入学率以及女学生的比重;儿童疫苗接种率;人均寿命;以及15—24岁年轻人的文盲率来分析各国的福利效果(见表4)。在这种计算标准下,中国被归入了B类别。所谓B类别,又称为成功的非正式保障体制。成功的非正式保障体制具体指的是,那些以很少的投入取得了较好的福利效果,但又离真正的福利国家仍存在一定差距的国家和地区。本文主要选取了A、B两个类别,A类指的是发达国家或者与发达国家福利水平相似的发展中国家。

表3 比较体制研究分类标准

表4 福利效果的测量

Gough等人的这种定义方法有一定的合理性,成功地肯定了这些国家和地区取得的福利成果。以中国为例,近年来,中国在民生方面取得了巨大成功。尤其是医疗保障领域,目前中国有三种医疗保险,根据官方统计数据来看,2009年,至少有12.3亿人参加了其中一种医疗保险,医疗保险的覆盖率达到了92.5%。2010 年覆盖率更是突破了94%。同时,近年来,基本医疗保障体系的筹资水平不断提高,医疗保险的支出总额也在逐年提高。为了降低人民医疗成本,政府鼓励兴办私立医院,以求打破公立医院的垄断地位。然而,医疗领域的挑战仍然存在。首先,虽然公立医院是中国医疗领域的绝对主力,但其公益性明显不足。以药养医、过度医疗等问题仍然较为严重(Wong,2015)。其次,由于经济双轨制、户籍制等因素的影响,农村和城市的医疗体系相对独立,没有形成合力。农民进城务工无法享受城市医疗福利;同时由于补助水平较低,农村医疗保险的抗风险能力仍有待提高。最后,初级医疗机构的使用率仍有待提高。由于初级医疗机构的投入不足,导致许多群众一旦生病就往大医院就诊,一定程度上造成了医疗资源的浪费。相比于许多老牌福利国家而言,中国的确存在一定的差距。

三、结论和启示

Gough(1979)在对资本主义国家内部矛盾和社会福利发展的关系研究上做出了杰出贡献,其本人及同事在福利体制分类学上也做了不少的创新工作,较之于Esping-Andersen(1990)的福利体制分类学的思想,Gough把视野放大到了全球层面——不仅对发达国家进行研究,而且把视线转移到发展中国家及地区上。这说明Gough的比较福利体制研究符合时代发展趋势,从一定程度上准确地把握了当代社会发展的规律,尤其是考虑了全球化对世界各国福利建设的影响。当然,Gough的比较福利体制分类学仍有一些局限性。例如,Gough 等人的研究更多的是在Esping-Andersen和Ian Holliday的研究的基础上再增加三个针对发展中国家和地区的分类。事实上,对于Esping-Andersen和Ian Holliday的批评声仍不绝于耳。这也就意味着Gough等人不可能完全保证自己的框架不受前人局限性的影响。这也使得比较福利体制框架的矛盾性依然存在。一方面,Gough等人认为东亚各国属于生产型福利体制,但另一方面仍不可避免地将许多东亚国家如韩国归入非正式保障体制内。换言之,Gough等人没有说清楚新分类是否包含关于发展中国家和地区的老的分类。

然而瑕不掩瑜,Gough(2001;2004)的福利体制分类学的研究对于我国社会政策以及社会福利体制研究仍有着重要的启示。首先,比较福利体制框架为研究发展中国家福利体制提供了模板。尤其是对于研究拉美和非洲地区提供了切入点。其次,要将福利体制研究看作是一个静态的过程,而是特定时间段一个国家社会政策与政治、经济文化的博弈的结果。福利体制不是永恒不变的,它会根据不同时期国内外因素的变化而变化。同时,这也说明在研究单个国家时一定要注意其特殊性。再次,全球化的影响下,对单一国家的社会政策和社会福利体制进行研究时,绝对不可以忽视新的参与者的作用,尤其是国家组织、跨国公司的作用。最后,社会政策研究不可以仅考虑传统社会政策领域——养老、医疗、教育、就业、社保等政策对国家福利体制的影响,还应该对其他政策对社会福利发展的影响进行评估。尤其要对那些涉及国家发展战略的根本之策诸如金融政策、经济政策对民生的影响进行评估。

[1] Art,W.,and Gelissen,J.:Three worlds of welfare capitalism or more?A state-of the art report[J].Journal of European Social Policy 2002(12).

[2] Esping,A.G.:The three worlds of welfare capitalism[M]. Policy Press,UK,1990.

[3] Gough,I.:The Political Economy of The Welfare State [M].The Macmillan Press LTD,1979.

[4] Gough,I.:Globalization and Regional Welfare Regimes:The East Asian Case[J].Global Social Policy,2001(1).

[5] Gough,I.Wood,G.Barrientos,A.Bevan,P.Davis,P.and Room,G.:Insecurity and welfare regimes in Asia,Africa and Latin America:Social Policy in Development Context[M].Cambridge University Press,2004.

[6] Holliday,I.:Productivist welfare capitalism:Social policy in East Asia[J].Political studies,2000,48(4).

[7] Hudson,J.,&Kühner,S.:Towards productive welfare?A comparative analysis of 23 OECD countries[J].Journal of European Social Policy,2009,19(1).

[8] Hudson,J.,&Kühner,S.:Analyzing the productive and protective dimensions of welfare:looking beyond the OECD [J].Social Policy&Administration,2012,46(1).

[9] Jones,C.:Hong Kong,Singapore,South Korea and Taiwan:Oikonomic Welfare States[J].Government and opposition,1990,25(4).

[10]Jones,C.:The pacific challenge[J].New perspectives on the welfare state in Europe,1993.

[11] Takegawa,S.:Japan’s welfare-state regime:Welfare politics,provider and regulator[J].Development and Society,2005,34(2).

[12] Takegawa,S.:International circumstances as factors in building a welfare state:welfare regimes in Europe,Japan and Korea [J].International Journal of Japanese Sociology,2009,18(1).

(责任编辑:张琼芳)