依据文体特征进行学情分析

乔能俊

为了探测学习起点,拟定合适的学习目标,上课之前往往需要进行学情分析。以下是一位教师在执教人教版语文六年级上册《蒙娜丽莎之约》时所设计的学情问卷:

通过预习课文你知道了什么?

你最喜欢课文哪个部分?

你还有哪些疑问?

在实际应用中,教师们普遍认为该问卷调查功效甚微,形同虚设。甚至有人提出,与其做这些无用功,不如把时间花在文本解读上面。

为什么一个好的初衷会产生如此意外的结局呢?笔者以为,主要原因在于这份问卷大而不当,与文本无内在联系,对本班学生毫无针对性,从而导致事倍功半,批评声四起。

学情分析是一门专业性很强的学问,它的理论深度和技术难度恐怕远远超出教师现有的理解。在这种状况下,如何既提高学情分析的学术含量,又让教师能够得心应手地实际操作,是一个非常现实而迫切的课题。在本篇短文中,笔者避开其他,专从文体的角度,谈一谈对这个问题的思考。

根据王荣生教授的观点,阅读是一种文体思维,不同的文体有不同的读法。阅读诗歌、小说、戏剧,采用的方法是不一样的;阅读古典小说、现代小说,方法也是有区别的。换言之,面对特定的文本,只有运用符合这种体式的阅读方法才能有所理解和感悟。学生的阅读困难,就在于对特定文本体式的生疏和隔阂。

顺着以上思路,我们可以这样来认识语文学科所做的学情分析——即分析学生与文体之间的关系,丈量两者之间的距离,从而研制打开这类文体的钥匙。可具体表述为:通过相关数据的收集,了解学生面对特定的文体时,已知的经验是什么,容易忽略的是什么,是否知晓文本的紧要处、关键处,需要解开的文体的“节”在哪里,然后研究应该按什么阅读方式,从文本的什么地方读出什么内容来。

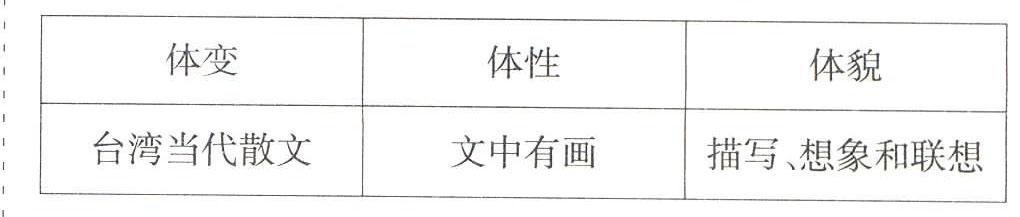

基于此,在做学情分析时首先要对课文进行“定位”,即辨识该文属于什么体式。根据史玉辉、步进两位老师的研究,文本体式包含体变、体性、体貌三个基本要素,辨识文本体式,需要对这三个要素加以系统考量。了解“体变”,明确文本在某种常态体裁的历史演变中的历时性特征,是辨识文本体式的前提条件。其次明确“体性”,知晓作者在气质性情、思想观念、审美趣味、创造才能等方面的个性特征,这是辨识文本体式的有效参照。然后认识“体貌”,这是辨识文本体式的核心问题。认识体貌就是把握文本言、象、意的关联,认识言、象、意相统一所形成的文本特征。

根据以上理论,我们可以得出《蒙娜丽莎之约》这篇课文体式的四个关键词:台湾当代散文、文中有画、描写、想象和联想。文体特征如下表:

给课文定位之后,接下来需要依据体式特点设计具体的学情调查项目,我们姑且称之为“布点”。结合上文的分析,《蒙娜丽莎之约》这篇课文设计哪几个探测“点”比较合适呢?如果以问卷的方式展开学情调查,可拟定以下内容:

1.通过作者的介绍,《蒙娜丽莎》留给你怎样的印象?用简洁的词语概括。

2.三年级学过《一幅名扬中外的画》,将《蒙娜丽莎之约》与它进行比较,两者在介绍艺术作品上有什么异同。

下面对这两道问卷题目进行解释说明。

本文共8个自然段,从“人多”“画展不易”“作品的艺术特点”以及“对‘我’的影响”四个方面写出了《蒙娜丽莎》这幅画的独特魅力。本文的重点是5~7自然段,只有读懂了这三个段落才会清楚这幅画的特点。作为一篇带有艺术鉴赏性质的文章,既要抓住作品的特征,又要捕捉观感的印象,这是读者的应有之责。因此,第一道题目重在观测学生是否把握本文的重点;对《蒙娜丽莎》这幅画的特点知道多少,是碎片化的知晓还是整体感知。

第二道题目在于观测学生是否留意本文的写法,尤其是作者边欣赏艺术作品边展开想象的方法。从教学的角度讲,这是课文体式所确立的教学内容,也是本文最有价值,同时也最容易被学生忽略的地方。为了观测到学生的真实情况,我们采用了互文对比的方法。《一幅名扬中外的画》是人教版语文三年级上册的课文,介绍的是我国宋代的《清明上河图》。虽然两幅作品一中一西,毫无关联,但在对画作的描写上却有相似之处,都在描写中注入了个人的情感,这些情感不是作者看到的,而是作者由画面展开的想象与联想。不同之处在于《蒙娜丽莎之约》的情感更为醇厚,语言更加诗意。通过对学生回答结果的统计,很容易发现他们对该写法的真实认知。

以上从学理和操作层面对依据文体特征进行学情分析进行了阐述,其实际效果还有待于今后实践的检验。但不管怎样,广大语文教师需要加强对学情分析的研究,作一些新的尝试和突破,否则“助学课堂”“生本课堂”将沦为一句空话。

【责任编辑:陈国庆】