高校思想政治理论课考试方法改革探析

杨丽艳

(东北林业大学 马克思主义学院,哈尔滨 150040)

高校思想政治理论课考试方法改革探析

杨丽艳

(东北林业大学 马克思主义学院,哈尔滨 150040)

摘要:考试是完成教学工作的重要环节,是实现教育目标的重要手段,也是检验教师教学效果、学生学习效果的重要尺度。从实施高校思想政治理论课考试方法改革的必要性着手,结合东北林业大学的实际实施情况,论述考试方法由一次结果式考核为全过程多层次考核的具体做法,并分析思想政治理论课考试方法改革的效果,进行经验总结,为下一步深入开展提供借鉴。

关键词:考试方法;思想政治理论课;教学效果

高校思想政治理论课是对大学生进行思想政治教育的主渠道,其核心和关键是对大学生进行马克思主义理论教育,使马克思主义理论及党的先进思想进入大学生的头脑、心灵并转化为行动。基于意识形态教育的特殊性,着力提升教学质量,准确把握课程定位,推进大学生考试模式的改革,是保障党的领导地位需要,也是培养可靠接班人的需要。我校思想政治理论课在教学改革与创新的过程中建立了以素养教育为主线,分层次、多模块、系统化的考试模式,推动了教学改革的进行,也带来了显著成效。

一、深化高校思想政治理论课考试方法改革的必要性研究

对高校思想政治理论课考试方法改革是从目前高校思想政治理论课的现状出发,结合大学生的实际情况制定和实施的主观与客观、定性和定量相结合的公正、公平、公开的全面考核体系。它能够客观评价大学生思想政治理论课的成绩,力图引导学生以素养提高为主,全面发展,充分调动学生学习的积极性、主动性和创造性。

习近平总书记在纪念“五四运动”95周年的讲话中指出,青年大学生是走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。他们的价值取向决定了未来整个社会的价值取向,必须抓好大学生的价值观养成教育,高校思想政治理论课也就肩负着重要的教育任务。

思想政治理论课实施考试方法改革,化期末一次考核为过程考核,学生每一时段的学习表现都与课程成绩紧密联系在一起,让学生深刻认识到思想政治理论课也不是特别容易获得分数的课程,也需要下得苦功夫,求得真学问,继而在意识中重视起此类课程,把它放在同专业课同等重要的位置上。

2.有助于促进师生之间的和谐人际关系

师生关系是学校教育中最重要的人际关系,贯穿着教育教学的全过程。这一关系处理得好坏直接关系到教育教学的效果,关系到学校培养目标的实现,关系到学生的心理健康和全面发展。所以和谐的师生关系也就成为了教育教学追求的重要目标。

思想政治理论课的过程考核需要教师一直关注着学生,不仅关注学生是否来上课,而且关注他们的每一个表现,让学生感受到在老师的心中我是受到重视的,我是有地位的,所以我要好好表现。同时对学生的评价通过指标的量化能够做到实事求是、一切从实际出发,避免以印象、成见看人,克服主观片面性,做到对学生的一视同仁。学生的每一次成绩随时公开,使学生及时掌握自己需要努力的方向。教师通过言传身教,也能够树立起自身的良好形象,也让学生更相信教师,建立起和谐的师生关系。

3.有助于深化学校教育教学的改革

改革开放以来,我国的高等教育一直在不断地改革,这是适应时代发展的需要,也是适应教育观念、教育价值和社会对人才需求的需要。思想政治理论课一直在教学内容、教学手段、教学方法等方面进行着改革,尤其是“05方案”实施以来,思想政治理论课的改革进入到一个新阶段、新时期。但是就目前的改革成效来看存在着注重理论教学改革轻视实践教学深入,注重教学方法改革轻视考试方法拓展,注重教学手段多样轻视学生接受程度如何,注重学生能力考核轻视学生素质考察,等等。在现有成效的基础上,还可以进一步地深化,加强高校思想政治理论课的实效性和吸引力。

针对羊肚菌人工栽培大面积不出菇和产量不稳定等问题,郝哲还主持实施了“羊肚菌栽培设施设计建造技术研究”“羊肚菌适宜品种筛选及其设施高效栽培技术研究”和“羊肚菌产业化生产技术研究与示范”等项目,结合北方风沙区的自然气候特点和羊肚菌的生理特性,通过分离提纯野生羊肚菌菌种,选育出适于北方风沙区人工栽培的羊肚菌优良菌株。利用适宜的栽培设施,模仿本地野生羊肚菌生态环境条件,攻克了北方风沙区羊肚菌人工栽培技术难题,获得授权专利1项,培育出适宜北方栽培的羊肚菌优良菌株4个,实现了羊肚菌在北方风沙区的规模化发展。

思想政治理论课通过实施考试方法改革能够更为科学地考察学生的学习、能力等各方面的素养,能够多方位、全角度综合考核学生对马克思主义理论的理解和掌握情况,同时注重使学生坚持由易到难、由近及远,努力把马克思主义的理论转变为切实的行动指南,进而形成自觉奉行的理想信念,使大学生加强道德修养,注重道德实践。这种考核方式的改革需要教师的全情投入,需要教学改革的配合,所以必然要带动教学改革的深入。

二、当前高校思想政治理论课考试方法的现状分析

1.考试形式重结果轻过程

长期以来,思想政治理论课考试主要凭借期末试卷或者论文评判学生成绩的高低,注重结果忽略学生学习过程的考核。考试侧重知识记忆、方法单一,不重视学生平时学习过程和实际表现,学生认为只要在期末的时候突击,按照老师所给定的范围进行复习,成绩就会很理想,也没有必要进行平时的学习。尤其思想政治理论课在学生的固有思维中,就是没有用处的课程,从小学的时候开始学习,初中、高中、大学阶段依然在学,犹如“烫剩饭”一样,没有吸引力,对于找工作也没有帮助。所以一些学生在课堂上睡觉、看小说、玩手机、学外语等,个别教师对于学生的此类现象视若无睹,课堂表现也不作为考核的重要内容,导致思想政治理论课地位低下,课程得不到学生的重视,也体现不出思想政治理论课的教学目标,检测不出学生学习和教学的效果。

2.考试内容重记忆轻能力

传统思想政治理论课的考试题型和内容过于注重基础知识,考试内容以死记硬背的内容居多,有一些同学平时不上课但是特别擅长背题、答题,成绩就较高;还有一些极个别同学采用期末的时候进行小抄等手段获得优异的成绩。考试的内容侧重书本知识的记忆,也就缺乏与社会现实的紧密联系,不利于培养学生分析问题和解决问题的能力,不利于学生创造性的发挥。当代大学生思想活跃,禁锢较少,关注社会问题和国家大事,但往往又受到网络等媒体的影响较大,有时不能正确地看待一些社会现象,而机械的考试并不能使学生真正掌握马克思主义理论,做到用马克思主义的立场、观点和方法去分析问题和解决问题。

3.学习效果重分数轻素质

传统思想政治理论课考察学生学习效果如何关键看学生的期末试卷分数怎样,如果学生分数高,就证明学生学习成绩优秀,是好学生,反之就是差学生。造成只顾分数不顾效果,只注重理论知识不注重道德水平培养。实际上,一个学生试卷成绩高不表明他的思想道德素质就高,他的试卷成绩低不表明他的思想道德素质就低。因为卷子有一定的片面性,可能考核不出学生的真正学习效果。思想政治理论课的学习涉及学生世界观、人生观和价值观的培养,它是一种素养,无论对马克思主义理论的认同,还是自觉地用马克思主义的立场、观点和方法来解决问题都不是一朝一夕就能达到,更不是简单地靠期末试卷分数就能达到。

三、高校思想政治理论课考试方法改革的实践探索

思想政治理论课有其特殊性,它是一种养成教育,需要漫长的过程,它的考核也就需要贯穿思想政治理论课的全过程。对思想政治理论课采取量化考核主要从三个方面进行,包括平时成绩、期末试卷成绩、课题成绩,分配比例为“三四三”。

1.平时成绩的量化考核保证公正公平

平时成绩的考试与考核检验学生学习的态度、兴趣,培养学生重视思想政治理论课并积极参与到思想政治理论课的活动中来。平时成绩30分主要由以下几方面构成:学生出勤及课堂表现10分,参与课堂讨论、课堂活动10分,平时作业10分。具体量化标准如下:

出勤量化考核。思想政治理论课作为公共基础课,班额较大,一般在百人以上,教师要想认识所有的学生很难,所以每学期教师会进行3次的整体点名,如果出满勤,教师会给予加分奖励。只要旷课、请假、迟到、早退奖励分取消,同时依次减掉相应的分数。对于在三次常规点名都未到的同学,取消其考试资格。执行过程中,当发现学生已经有两次未到的记录时,教师要加大对他的关注,要对他进行约谈,详细了解未到的原因,争取让每一个学生都到课堂上来。

课堂表现量化考核。注重考核学生上课听课、回答问题的状态,通过考核学生对教师设计题目的理解,重点考核学生在参与课堂教学过程中的积极性和对问题的创新理解。针对学生上课低头等现象,一次提醒,两次警告,三次扣分。对于认真听课的则给予奖励。

平时作业的量化考核。课程学习期间让学生写3次课堂感悟,根据教师所讲内容可联系社会上的热点,或者某一学生感兴趣的理论发表自己的看法。要求自己观点,禁止抄袭,能够自圆其说。根据质量的高低分成优、良、中、差四个等级,等级评定标准由教师和学生共同商定。按照等级标准给予分数,对于自己成绩不满意着可给一次重写机会。教师要每学期定期地收学生的感悟三次,每一次除了分数以外还要写上评语,一方面与学生进行交流,另一方面也让学生清楚自己的定位,对自己的成绩能够心服口服。

课堂活动量化考核。课程学习期间每个学生必须参加一次课堂活动。或者讨论、演讲、辩论、好书分享,根据质量的高低分成优、良、中、差四个等级,等级评定标准由教师和学生共同商定,课堂活动的成绩同样及时向学生公布,接受学生的质疑。

2.期末试卷的量化考核保证全面适度

期末试卷的考核检验学生对理论知识的掌握,使之了解党的理论、路线、方针和政策,帮助大学生树立三个自信,培养正确的世界观、人生观和价值观。

期末试卷主要由主观题和客观题构成,按百分制计算,折合成40分。在题型的设置上向考研试卷靠拢,由单项选择题、多项选择题和材料分析题组成。单项选择题考查学生对单个知识点的掌握情况,题面覆盖所有章节,只要上课认真听讲,这部分试题回答起来比较容易。多项选择题考察学生综合知识情况,含有一定程度的分析。这需要学生对各章知识做到融会贯通,系统化的掌握。这部分试题对学生有较高的要求,学生比较容易失分。材料分析题一般为两题,考察学生的综合分析能力。这两道大题往往选择社会的热点、焦点或者切合学生实际的材料让学生分析,既运用了理论又解决了问题。一般学生都能回答,但是要想答好有一定的难度。这样的试卷设计既保证了知识的全面覆盖,又保证了试题的难易适度,能够让平时上课认真听讲的学生达到高分,又锻炼了学生分析问题、解决问题的能力。

3.课题研究的量化考核保证求实创新

通过课题成绩的考核检验大学生把马克思主义理论应用实际的情况,本质上就是考察大学生思想道德素养的提高情况,是否是真信仰、真实践。

教师每学期初开学的头三周在对本书知识进行全面介绍的时候,要求学生围绕本书内容,针对社会热点或者自己感兴趣的领域进行调查研究确定选题。每人限三个选题。教师根据学生提供的三个选题为其确定一个作为本学期的研究对象。期中的时候学生要向教师提供课题中期进展报告,介绍课题的进展情况以及存在的困惑,教师帮助指导。期末的时候,学生根据确定的选题提交一篇不少于4 000字的论文,以便教师考察学生对此知识的掌握、理解和应用情况。教师要考察思想观点是否正确、题目设计是否有新意、研究过程是否具有独创性、对课题调研分析是否具有自己独到的见解、对思想政治理论在实践中运用的理解是否到位、是否很好理解了所选课题具有的现实意义和参考价值等,对此进行分析和评价。根据不同形式设定不同的评分标准,给表现好的同学较高成绩作为鼓励。

四、高校思想政治理论课考试方法改革的效果分析

我校思想政治理论课考试方法改革实行了三年的时间,成效显著,学生在学习风气、学习热情上有了较大的改善,学生的学习成绩显著提高,对学生进行评价也更为科学、客观。

1.学生学习热情增高

过程考核改变期末一纸试卷定终身的情况,避免上与不上一个样、听与不听一个样,这就要求学生必须上课,否则就不会有理想的成绩,所以学生的出勤效果明显改善。当学生来到课堂后,教师在理论传授的时候要精、深、新。同时采取灵活多样的课堂活动,让学生进行演讲、辩论、知识竞赛等环节,提升学生上课的兴趣,也便于学生对知识的理解和掌握,能够增强学生的学习效果。学生们普遍认为思想政治理论课充满了趣味性,上课的热情大大提升。

2.学生学习成绩提升

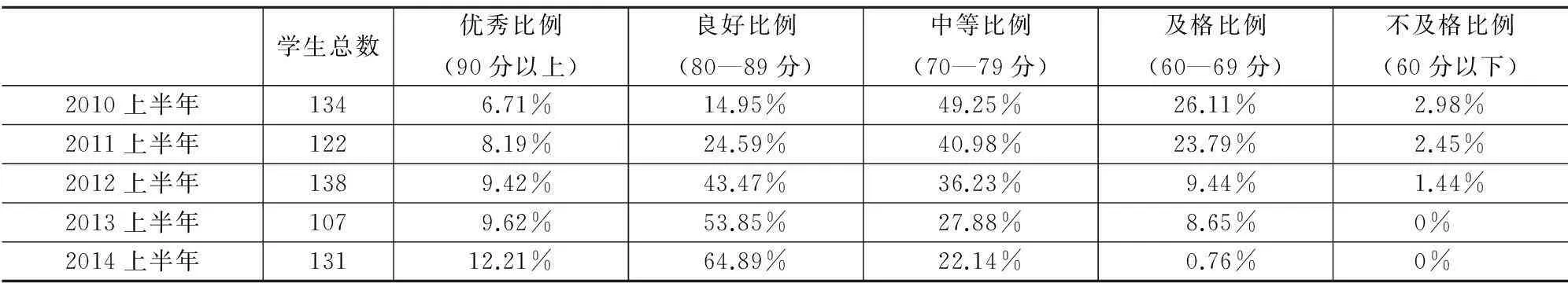

量化考核变一次成绩考核为全过程成绩考核,教师可以根据学生的表现随时督促学生注重成绩,让学生有及时调整及时反思的过程,减少了学生的考试作弊,促进学生平时多下功夫,减少考前临时抱佛脚的情况。在期末答题的时候变得也相对轻松容易,带来了学生学习成绩的显著提高。考试改革前后对比不及格的学生明显减少,分数高的学生明显增多。改革前,学生六七十分的成绩比较多;改革后,学生的学习成绩提高了十分以上。随机抽取我校某位思政课教师近五年上半年的学生成绩能够明显看出提高的趋势。

学生总数优秀比例(90分以上)良好比例(80—89分)中等比例(70—79分)及格比例(60—69分)不及格比例(60分以下)2010上半年1346.71%14.95%49.25%26.11%2.98%2011上半年1228.19%24.59%40.98%23.79%2.45%2012上半年1389.42%43.47%36.23%9.44%1.44%2013上半年1079.62%53.85%27.88%8.65%0%2014上半年13112.21%64.89%22.14%0.76%0%

3.对学生的评价更为客观科学

思想政治理论课的考试和考核不仅要检验大学生的学习、掌握思想政治理论课的情况,而且要考察大学生利用理论分析和解决问题的能力,本质上是在考察学生学习思想政治理论课之后其综合素质尤其是思想政治素质的提高情况。教师通过全过程考察学生并实时公布学生的学习情况,透明度高,期末结合学生试卷给予学生课程总分数,能够做到公开公正公平,使教师对学生的评价更为客观科学,也有利于教师良好形象的树立。

总之,思想政治理论课考试采取全过程的量化考核呈现了较大的优势,它有效地改善了教学的质量,提高了学生的技能,但也为教师增加了工作量。在学生的平时作业上,学生课题选题、开题、论文的撰写过程中需要教师的同步指导,任务繁重。我们也将在今后的实践中继续探索,不断成熟和完善,寻找到更好的结合点。

参考文献:

[1]甘永忠.高校思想政治理论课开展互动教学的四个维度[J].思想教育研究,2013,(4):55—58.

[2]陈春莲.深化高职院校思想政治理论课改革的四个维度[J].思想理论教育导刊,2014,(2):98—99.

[3]于明盛.高校思想政治理论课考试方式探讨[J].思想理论教育导刊,2009,(6):72—77.

[4]夏永林.高校思想政治理论课考试改革研究[J].中国电子教育,2008,(2):54—57.

[5]李楠.美国大学通识教育课程考核的特点及其对我国高校思想政治理论课考试改革的启示[J].思想理论教育导刊,2011,(5):65—69.

(责任编辑:侯秀梅)

中图分类号:G642.474

文献标志码:A

文章编号:1001-7836(2016)02-0060-03

作者简介:杨丽艳(1979—),女,黑龙江伊春人,副教授,博士,从事马克思主义理论与思想政治教育研究。

基金项目:2014年黑龙江省教改项目“当代研究生对社会主义核心价值观的认同与践行问题研究”(JGXM_HLJ_2014007)

收稿日期:2015-04-07