食品安全视角下的消费者信息搜寻行为研究

刘 刚(天津农学院经济管理学院,天津300384)

食品安全视角下的消费者信息搜寻行为研究

刘刚

(天津农学院经济管理学院,天津300384)

[摘要]消费者的食品安全信息搜寻行为将影响其面对食品安全风险时的自我保护能力和参与食品安全监管的能力。文章对消费者食品安全信息搜寻行为的影响因素进行实证研究。结果显示,消费者食品安全信息搜寻努力程度与信息涉入程度、感知风险、食品安全知识掌握程度正相关,与搜寻成本负相关,但相关程度较低。并依此结论提出了政府应强化消费者食品安全知识教育、规范食品安全信息发布渠道、加强食品安全风险信息披露等具体的政策建议。

[关键词]消费者;食品安全;信息搜寻;影响因素;政策

一、引言

近年来,食品安全问题备受关注,频频发生的食品安全问题一次次触动消费者的神经,消费者对社会食品安全现状信心不足。2014年,零点调查在北京、上海、广州、深圳、沈阳等20个城市就食品安全问题进行调查,调查对象为18-60周岁的居民,随机选取3166位进行访谈。从调查结果来看,77.8%的公众对我国当前的食品安全现状持负面评价,其中,17.8%认为中国的食品安全状况“非常差”①数据来源:八成公众对我国食品安全现状不满[EB/OL].和讯网:http:/news.hexun.com/2014-08-01/167181119.html),2014-08-01.。无独有偶,上海市食品安全委员会办公室公布的2013年上海食品安全监测总体合格率为94.5%②数据来源:2013沪食品安全合格率94.5%抓获416人[EB/OL].中文国际:http:/www.chinadaily.com.cn/hqgj/jryw/2014-01-18/content_11061467.html,2014-01-18.,广州市2012年食品检测整体合格率95.3%③数据来源:卢文洁.广州食品检测合格率95.3%[N].广州日报,2013-06-19.,北京市2012年食品抽查合格率达95.92%④数据来源:北京食品抽查合格率同比升1%[EB/OL].中国新闻网:http:/finance.chinanews.com/jk/2013/01-19/4502182.shtml,2013-01-19.。造成这一矛盾的根本原因是食品安全信息不对称。由于食品本身的信任品属性以及外部食品安全信息供给的低效率,消费者很难获取有关食品安全的有效信息,无法通过声誉机制严惩不法经营者,有时甚至会因为错误信息造成恐慌。当前,我国食品安全相关信息供给存在一多一少两个极端,一多即食品安全信息供给绝对数量多,各种媒体、各类机构通过各种方式向社会传播各种类型的食品安全信息,其中不乏来自媒体、专家或企业的误导信息,令消费者无所适从;一少即消费者能够有效接收并产生效用的信息少,很多信息都是无效传播。在“2014年国际食品安全大会”中,“透明产生信任”已经成为与会国内外专家的共识。食品安全信息的通畅流动不仅可以增加食品安全的透明度,减少消费者对食品安全的不信任;同时,信息也是消费者声誉机制发挥作用的基础,消费者通过“用脚投票”的声誉机制可以对不法经营者进行最严厉的惩罚,降低政府监管成本。因此,通过研究消费者对食品安全信息搜寻的规律,可以有针对性地提高食品安全信息供给的效率,增强消费者的自我保护能力,引导消费者参与食品安全监管,减轻行政执法的负荷,保障社会食品安全。

二、理论基础与研究假说

(一)理论基础

消费者行为理论认为需求识别和信息搜寻是消费者购买决策前的重要环节,通过信息搜索可以降低消费者的不确定性。Jacoby等提出与信息搜寻有关的四大类变量,包括信息搜寻的影响因素、信息搜寻测量、信息搜寻策略和信息搜寻的结果变量[1]。Engel,Blackwell&Miniard提出影响消费者信息搜寻努力的因素包括市场环境、状况因素、产品因素、个人因素四个方面[2]。Katrin Zander,Ulrich Hamm以有机食品消费为例分析了消费者信息搜寻行为及其影响因素,提出人口统计特征和对环境及食品生产的态度将影响消费者的信息搜寻行为[3]。Yamin Fadhilah Mat et al提出消费者的产品知识将会影响信息搜寻行为[4]。李东进分析了影响消费者信息搜寻努力的因素,包括对搜寻信息的态度、独立自我与并立自我、搜寻费用、产品信息的关心四方面[5]。孙曙迎和徐青将影响消费者网上信息搜寻努力的因素分为搜寻因素和网络因素,其中搜寻因素包括产品涉入、产品知识、感知风险、购买经历等[6]。江晓东等将国内外学者提出的影响消费者信息搜索的因素分为五大类,包括市场环境因素、情境因素、潜在收益、知识与经验、消费者个体特征[7]。

食品安全事关消费者身体健康甚至生命安全,理性消费者具有对食品安全相关信息的需求,这也就构成了信息搜寻的基础。目前,针对消费者食品安全信息搜寻方面的研究仍有不足。张莉侠和刘刚分析了影响消费者对生鲜食品质量安全信息搜寻行为的因素,从消费者个人特征、消费行为及产品属性三个角度进行了研究[8]。赵源等等认为,食品安全危机中公众的风险认知和信息需求会呈现出阶段性特性[9]。全世文和曾寅初构建了消费者食品安全信息搜寻行为的分析框架,从消费者对食品安全信息的需求、在信息搜寻过程中面临的问题、获取信息的渠道等方面进行了研究[10]。韩杨等分析了消费者对食品质量安全信息的需求差异,认为不同类型的消费者关注的食品质量信息有所不同[11]。

(二)信息搜寻影响因素及研究假说

结合国内外学者的研究成果,本文将影响消费者食品安全信息搜寻行为的因素分为消费者信息涉入、感知风险、食品安全知识掌握程度、信息搜寻成本四方面。

1.信息涉入。信息涉入也可以称之为信息卷入,主要是指消费者主观地认为信息与自己的相关性。一般来说,信息涉入程度高则会主动搜寻更多的信息,而信息涉入程度低,则搜寻信息的动力较小。对于食品安全信息来说亦是如此,消费者对食品安全问题涉入程度越高,就越会更多地搜寻食品安全相关信息。比如,家中有婴儿的家庭会特别关注奶粉的质量安全信息,2013年的恒天然乳制品污染事件中,很多家长为了决定是否更换奶粉进行了大量的信息搜集。

假说1:信息涉入与食品安全信息搜寻努力正相关

2.感知风险。感知风险是指因为缺乏外部信息的搜寻而产生各种损失的可能性,感知风险会影响消费者对信息搜寻的需求程度。Mitra,K.et al认为信息搜寻行为是降低消费者对产品感知风险的有效措施[12]。Wansink和Schroeder et al.将消费者对食品的感知风险定义为“消费者在特定情形下对食品安全风险水平的感知判断”,或者“消费者对自身暴露于食品安全风险的可能性评估”[13]。消费者对食品安全问题的感知风险越大,越会去主动搜寻相关的信息。

假说2:感知风险与食品安全信息搜寻努力正相关

3.食品安全知识。食品安全知识是指在信息搜寻时,消费者已经掌握的食品安全相关知识。食品安全知识具有广泛性和专业性特点。首先,食品安全问题涉及到企业、政府、消费者等利益相关主体,覆盖到食品生产与销售、食品质量检测、食品安全监管与认证、食品消费等方方面面的问题,涉及面很广;其次,新技术及新工艺的出现,各种防腐剂、添加剂、稳定剂的使用远远超出消费者的认知范围,使食品安全知识具有很强的专业性。因此,必要的食品安全知识会成为消费者食品安全信息搜寻的“索引”,食品安全知识的掌握程度会影响消费者的信息搜寻努力。比如,消费者只有了解食品安全监管机构才能知道去哪里搜寻获得食品生产许可证企业的信息;同时,只有知道食品安全认证的知识,即了解哪些认证是国家权威机构的认证,才能据此去搜寻经过认证的食品信息。

假说3:食品安全知识与食品安全信息搜寻努力正相关

4.搜寻成本。Stigler G.J.指出,信息的搜集和整理需要成本,且边际成本递增。现实中信息始终是处于不对称之中,在价格上表现为价格离散,在质量上则表现为以次充好。消费者在进行食品安全信息搜寻时要付出一定的时间、精力甚至金钱,我们称之为信息搜寻成本。一般来说,信息搜寻成本等于获得目标信息的成本和排除信息噪音的成本之和。如前文所述,当前我国食品安全类信息供给存在绝对数量多但有效信息数量少的情况。全世文和曾寅初对北京市消费者的调查研究表明,消费者在搜寻食品安全信息时面临几大问题,分别是真假难辨、渠道不畅和价值不高、信息量供给不足、过于专业化。

假说4:搜寻成本与食品安全信息搜寻努力负相关

(三)理论模型

根据上述假说,提出消费者食品安全信息搜寻影响因素的理论模型,见公式1所示:

S代表消费者的信息搜寻行为,I代表消费者的食品安全信息涉入,R代表消费者的食品安全感知风险,K代表消费者的食品安全知识,C代表消费者的信息搜寻成本;S是I,R,K,C的函数。

(四)变量度量

上述理论模型中的变量无法直接度量,因此研究将每个变量转化为若干可观测变量,实现结构变量的量化,进而运用可观测变量的数据分析影响消费者食品安全信息搜寻的因素及其影响程度大小。量表设计采用Likert五点法,分值代表着消费者对每一问题所述内容的认同程度,1代表非常不同意,5代表非常同意。

1.信息涉入的度量。一般来说,涉入可以分为以下几种方式,即产品涉入、广告涉入和自我涉入。其中,产品涉入是指对消费者对某一特定产品的感兴趣程度;广告涉入是指消费者对于处理广告信息的感兴趣程度;自我涉入则是指消费者认为某一产品对于其自我概念的重要程度)[14]。Srinivasan&Ratchrord提出消费者对产品的关心程度越高,越会更多地搜寻相关产品的信息。基于上述分析,本文从以下四个方面来度量消费者食品安全信息涉入:(1)对食品安全问题的关心程度。一般情况下,如果消费者关注食品安全本身,他会更加关心有关食品安全的信息。(2)与自己的相关性。消费者一般会关注自己或家人经常消费的食品的安全信息。(3)对食品广告的关注度。在无法获得食品质量真实信息的情况下,食品广告往往会成为消费者判断食品是否安全的依据,对食品广告或品牌形成某种程度的心理依赖。(4)购买经历。一般来说,对食品的购买频次越高越会关注食品安全信息,本文以消费者对食品的周购买次数来衡量购买经历。

2.感知风险的度量。根据Cox的研究,感知风险的核心组成是风险的不确定性和后果的严重性。本文以这两个指标作为衡量消费者食品安全感知风险的两个维度。(1)不确定性。不确定性一般指事前不能知道某件事情或某种决策的结果。本文中的不确定性是消费者感知的不确定性。对于不确定性的度量,本研究以消费者对当前食品安全状况的信任程度作为直接衡量指标。信任是一种介乎不确定性与确定性之间的存在,是针对风险问题的一种解决办法,它通过简化复杂性,增加了对不确定性的承受能力。(2)后果严重性。后果严重性同样是消费者主观感知的后果严重性,本研究以消费者对食品安全风险的恐惧度来衡量后果严重性维度。Sparks&Sheperd提出恐惧感和风险熟悉程度是影响消费者食品安全风险认知的主要因素[15]。本研究以消费者购买时是否考虑食品安全问题作为直接度量指标。

3.食品安全知识的度量。全世文,曾寅初将食品安全信息划分为六类,分别是食品安全标准类信息、食品安全事件类信息、食品安全质检类信息、食品安全常识类信息、食品安全法规类信息、食品安全认证类信息。知识是经过个体头脑处理过的信息,为区别知识与信息,本文以全世文和曾寅初的研究为基础,将度量食品安全知识掌握程度的指标分为三类:一是食品安全常识;二是食品安全法律法规、标准、认证类知识;三是食品安全监管及检验类知识。

4.搜寻成本的度量。一般来说,搜寻成本由两部分构成,一部分是信息搜寻的时间成本,这是一种机会成本;另一部分是现实支出的成本,包括渠道费用、交通费用等,从某种意义上说,这是一种交易成本。Beatty&Smith提出搜寻成本可以包括为信息搜寻而付出的时间、努力、金钱等方面的支出以及为搜寻信息而要感受到的不便等[16]。基于此,本文以以下几个指标来衡量食品安全信息的搜寻成本:(1)信息搜寻的时间成本;(2)信息搜寻的物质成本;(3)由于搜寻而带来的身体或心理上的负担。

5.信息搜寻努力的度量。消费者信息搜寻可分为二类,一是主要依靠过去经验的消极内部搜寻;二是对他人、媒体等信息源的外部搜寻努力。对于食品安全信息来说,主动搜寻和被动接受的主要差异就在于是否花费一定的时间和精力去搜寻和整理食品安全信息。本文以以下两个指标来衡量消费者的食品安全信息搜寻努力:(1)主动搜寻食品安全信息,而不是被动接受;(2)被动地接触食品安全信息,而后主动进行搜寻确认。

三、实证结果分析

在理论分析与模型构建的基础上,本文通过调查问卷所获得的数据对理论模型与假说的正确与否进行实证检验,为提出客观的政策建议找到依据。

(一)实证对象选择与数据收集

为保证样本来源的多元性及问卷填写的有效性,本研究采取了分层抽样的方法,即通过作者的社会关系网络,以职业为划分依据,分别选取了高校教师、外企员工、国企员工、民营企业员工、退休人员、在校大学生作为调查对象,共发放问卷127份,其中有效问卷121份,问卷有效率为95.3%。

(二)数据质量分析

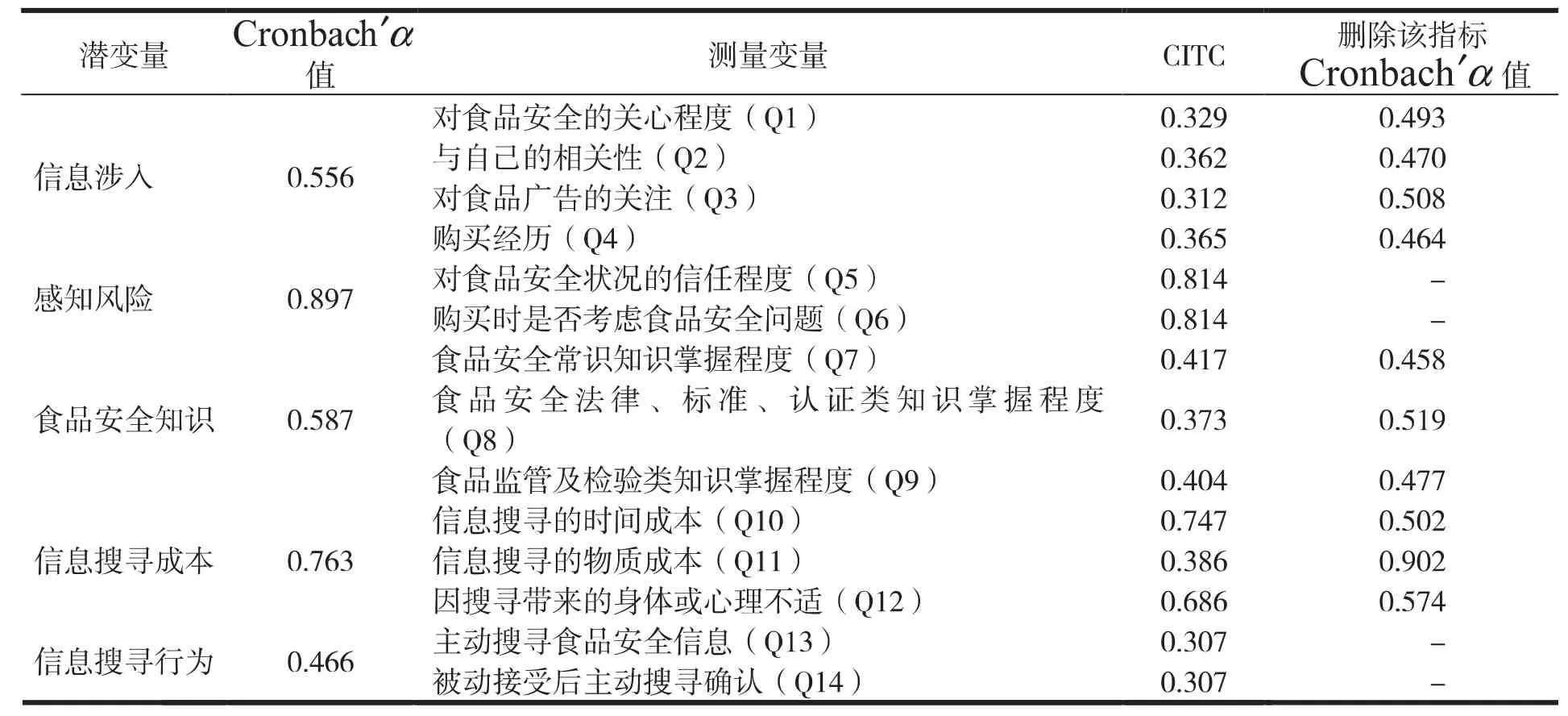

1.信度检验。本研究应用SPSS Statistics17.0软件对问卷数据的信度与效度进行分析。Cronbach's α信度系数是比较常用的信度系数,根据Nunnally(1978)的分析,大于0.9则说明信度非常好;在0.7-0.9之间则说明信度较高;在0.35-0.7之间是中等信度;而在0.35以下则说明信度较低。Cronbach Ahpha(1951)认为当CITC值小于0.5时,通常就删除该测量项目,但也有学者认为0.3符合要求,本研究以0.3作为净化测量项目的标准。应用SPSS17.0对因变量和自变量信度分析的结果如下页表1所示。

由表1可知,所有潜变量的Cronbach's α信度系数均位于高级或中级信度区间,所有测量变量的CITC值均大于0.3,说明问卷信度较好。

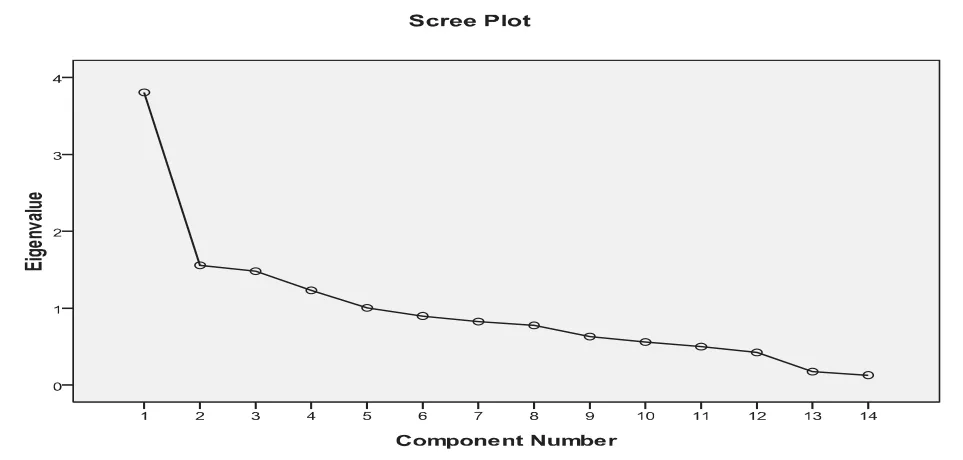

2.效度分析。本文的问卷的测量项目均来自相关研究文献,具有理论基础,能够满足内容效度的要求。结构效度方面,本文应用因子分析来检验问卷的结构效度。首先应用KMO样本测度与巴特利特球体检验判断样本是否适合做因子分析。一般来说,KMO在0.8以上,很适合做因子分析;KMO在0.6以上,适合做因子分析;KMO 在0.5以下,不适合做因子分析。巴特利特球度检验统计值的显著性概率小于等于0.05时,可以作因子分析。本文的KMO值为0.672,且巴特利特球度检验统计值的显著性概率为0,符合因子分析的条件。如因子分析的碎石图(见图1)所示,前5个变量的特征值均大于1,因此提取5个变量作为因子分析比较合适。

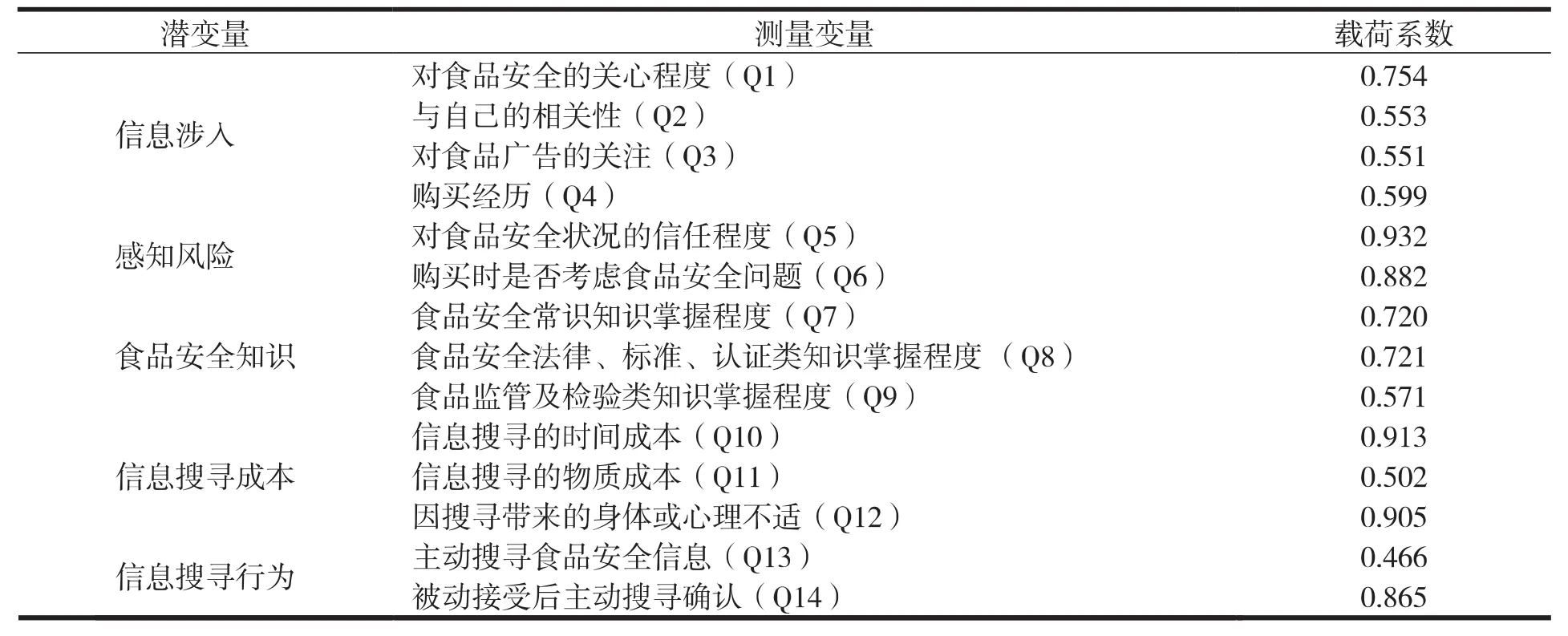

本文运用主成分分析法做因子分析,一般来说,特征值大于1.0,得到正交转换后的因子载荷矩阵所有测量项目不存在交叉载荷现象,且因子载荷大于0.4,则表明该量表具有良好的内部结构。如表2所示,问卷中所有测量项目的因子载荷均大于0.4,且5个因子的累积方差解释率达64.88%,说明该问卷构念效度较高,具有较好的内部结构效度。

表1 变量信度分析结果

图1 因子分析碎石图

表2 潜变量的效度分析

(三)假说检验

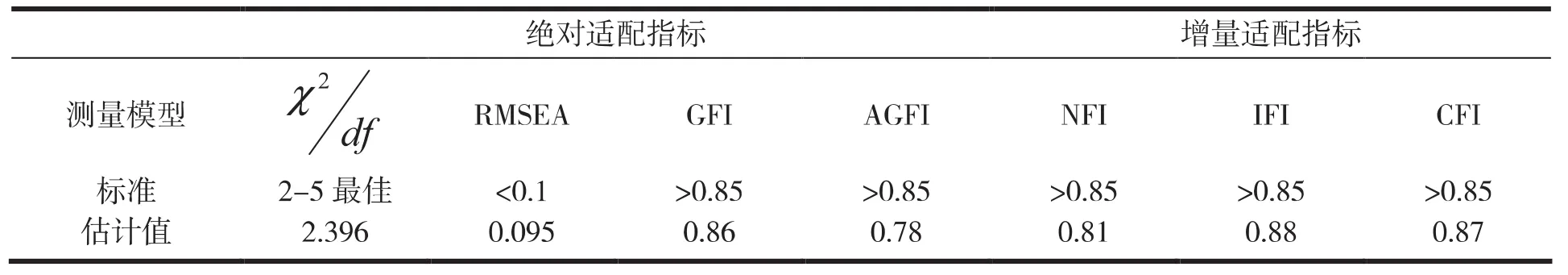

1.模型检验。本文应用结构方程模型来研究不可直接观测量(潜变量)与可观测变量之间关系以及潜变量间的关系,对理论模型进行验证。应用lisrel软件进行分析,确定模型的拟合程度。模型中参数的lisrel拟合度估计结果见表3所示。

如表3所示,虽然AGFI和NFI的估计值没有达到理想标准,但GFI、IFI、CFI均大于0.85,所以,研究模型是适合于分析的模型。

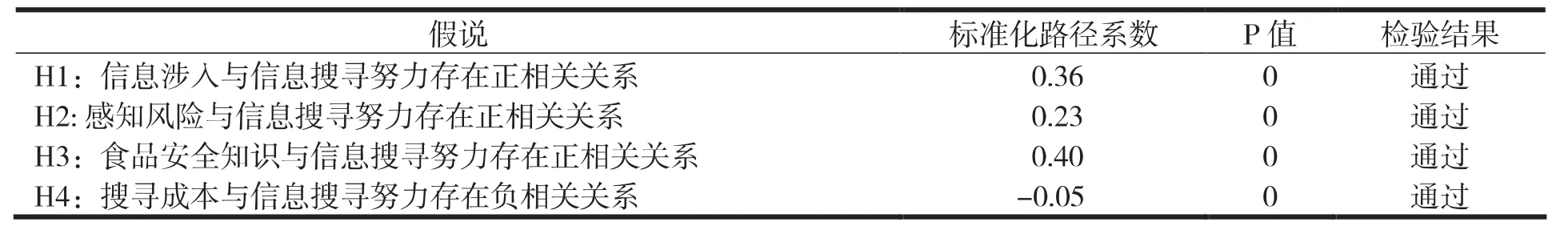

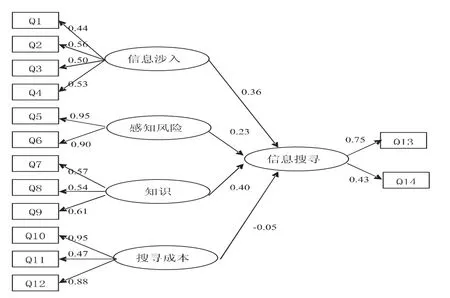

2.研究假说的检验。应用lisrel软件,通过极大似然法对理论模型中的参数进行估计,完全标准化后的参数估计结果如图2所示。

由表4可知,所有理论假说都被调查问卷得到的数据证实,即信息涉入对食品安全信息搜寻努力有着正向的直接影响效果;感知风险对食品安全信息搜寻努力有正向的直接影响效果;食品安全知识的掌握程度直接正向影响消费者的信息搜寻努力;搜寻成本对食品安全信息搜寻努力有负向的直接影响效果。这里要说明的是,虽然搜寻成本与消费者食品安全信息搜寻努力呈负相关,但-0.05的路径系数显示相关程度不是那么显著。这可能是由两方面原因造成的,一是消费者对时间的态度。二是消费者对风险的态度。一方面,对于消费者来说,信息搜寻成本主要表现为时间成本,不同收入类型的消费者对时间的态度是不同的,高收入者的时间价值相对较高,而低收入者的时间价值相对较低。从收入水平衡量,本文的调查对象均属于中低收入者,因此不在乎多花些时间去搜寻信息。另一方面,部分被调查消费者属风险中性类型,对食品安全风险持默许态度,本着“眼不见为净”的心态去消费,甚至认为搜寻相关信息也是徒劳,所以对信息搜寻成本不敏感。

表3 研究模型的拟合度分析

表4 假说及检验结果

图2 研究模型分析结果

四、结论与政策建议

(一)结论

基于上文的实证分析可以认定,消费者对食品安全风险的感知程度越高、对食品安全知识的掌握程度越好、信息涉入程度越高,越会去搜寻食品安全信息。尽管信息搜寻成本对信息搜寻努力的影响程度不显著,但降低消费者食品安全信息搜寻成本依然是政府和企业的责任。

(二)政策建议

1.强化消费者食品安全知识教育。如前文研究,食品安全知识的掌握程度与消费者的信息搜寻努力呈正相关,普及食品安全知识对于提升消费者食品安全相关信息的搜寻效率及增强自我保护能力具有重要作用。政府有义务将食品安全知识普及作为一项公共服务来开展,如此不仅有利于减少不良食品对消费者身心的损害,同时也是引导消费者参与食品安全监管,提高食品安全监管效率、降低执法成本的有效途径。对于食品安全知识的普及,政府可以做好以下几方面工作:一是在国民教育体系中,适当普及食品安全常识。在美国、日本等发达国家,食品安全教育已经成为其学校教育中重要的内容。二是建立权威的食品安全知识普及机构,这个机构应是一个社会组织,向政府和消费者提供相关的食品安全信息与常识,如日本在20世纪70年代设立了“国民生活中心”,向政府和消费者提供与国民生活有关的信息和调查结论。三是扩大食品安全宣传周的影响力,使其由政府主导的形式转变为消费者参与主导的形式。四是以政府购买公共服务的方式,通过开通电视的食品安全专用频道、广播中的食品安全专有频率、公交地铁的公益广告牌、公益手机短信或微信等形式普及食品安全知识。

2.规范食品安全信息的发布渠道。现代社会是信息爆炸的社会,消费者始终处于一种信息过度供给的信息疲劳之中。因此,消费者在接收信息时具有强烈的路径依赖的特点,人们总是习惯于以自己最常用、最习惯的接收模式来收集信息。因此,信息发布就存在一个是否满足有效传播的重要问题。消费者对信息的关注是有选择性的,遵从注意力经济学的逻辑,信息被关注、被接受的程度与信息的流通渠道密切相关[17]。Wade 和Conley研究指出,食品市场存在某种程度的信息过度供给现象,消费者接受到一些冲突信息后容易产生困惑与不信任感,因此解决食品市场失灵不仅要从数量上提高安全信息的可获得性,而且要设法减少信息供给的偏差程度[18]。

现代职业活动的集约化和分工程度大大增加,人们更多地局限于自己的职业范围内,在信息过度供给以及切身利益没有受到损害之时,消费者无暇去花费大量精力专门搜寻食品安全类信息。此时,自己熟知的、本职业或本专业的信息渠道,或者是大众型、常识型的信息载体总是更受青睐。食品安全信息的供给不能期望打破消费者已经习惯的获取信息的方式,而应努力在消费者最常接触的媒体中加入食品安全信息的内容,使得信息传播模式能够符合消费者的认知规律。为此,一是要增加信息的可得性,如在访问量巨大的几大门户网站、地方的晚报时报显著位置定期公布食品质量检测结果,也可以参照欧美做法,将检查结果直接张贴在经营场所外,使消费者进店前就获悉食品安全情况。二是建立监管机构与媒体之间的沟通机制,授权专门的媒体提供不同类型的食品安全信息;同时加强对媒体的管理,不得炒作信息、制造恐慌以谋取利益。

3.加强食品安全风险信息披露。消费者对食品安全问题的担忧在很大程度上是一种对信息的诉求。随着信息公开的理念越来越深入人心,公众对食品安全风险信息披露的期望值也越来越高。尽管《食品安全法》、《政府信息公开条例》等法律法规明确了政府对于食品安全风险信息披露的责任和内容,但当前的信息披露状况显然无法满足公众的需求,主要表现为食品安全信息披露不全面、不及时,有时甚至会出现隐瞒不报的情况。良好的食品安全风险信息披露制度一方面可以提高消费者的自我保护能力和风险防范意识;另一方面,可以克服食品安全风险的“社会放大效应”,避免食品安全风险信息在传递过程中的信息量增大、内容失真、危害性夸大;此外,食品安全风险信息披露也是公众参与食品安全社会共治的基础。为此,一是建立统一的食品安全风险信息发布平台,让“权威声音”第一时间出现在主流媒体之中,保障消费者的知情权。特别是要建立基于互联网的权威信息发布平台,避免通过网络快速传播的食品安全谣言左右公众的价值判断。二是完善食品安全风险信息披露制度,以《食品安全法》为基础进一步明确细则,在机构建设、信息共享、信息披露范围和程序等方面进一步完善,提高食品安全风险信息披露的效率和效果。

参考文献

[1]Jocoby J,Chestnut R W,Fisher W A.A behavioral process approach to information acquisition in nondurable purchasing[J].Journal of Marketing Research,1978,15(4):532-544.

[2]Engel,J.F.,R.D.Blackwell,P.W.Miniard.Consumer Behavior[M].Chicago:The Dryden Press,1986.

[3]Katrin Zander,Ulrich Hamm.Information search behaviour and its determinants:the case of ethical attributes of organic food[J].International Journal of Consumer Studies,2012(5):307-316.

[4]Yamin Fadhilah Mat,Ramayah,T.,Ishak,Wan Hussain Wan.Information Searching:The Impact of User Knowledge on User Search Behavior[J].Journal of Information&Knowledge Management,2013,(9):1-10.

[5]李东进.消费者搜寻信息努力的影响因素及其成果与满意的实证研究[J].管理世界,2002,(11):100-107.

[6]孙曙迎,徐青.消费者网上信息搜寻努力影响因素的实证研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2007,13 (2):32-37.

[7]江晓东,高维和,梁雪.冲突性信息对消费者信息搜索行为的影响——基于功能性食品健康声称的实证研究[J].财贸研究,2013,(2):114-121.

[8]张莉侠,刘刚.消费者对生鲜食品质量安全信息搜寻行为的实证分析——基于上海市生鲜食品消费的调查[J].农业技术经济,2010,(2):97-103.

[9]赵源,唐建生,李菲菲.食品安全危机中公众风险认知和信息需求调查分析[J].现代财经,2012,(6):61-70.

[10]全世文,曾寅初.消费者对食品安全信息的搜寻行为研究——基于北京市消费者的调查[J].农业技术经济,2013,(4):43-52.

[11]韩杨,曹斌,陈建先,毛中根.中国消费者对食品质量安全信息需求差异分析——来自1573个消费者的数据检验[J].中国软科学,2014,(2):32-45.

[12]Mitra,K.and Reiss,M.C.,et al.An examination of perceived risk,information search and behavioral intentions in search,experience and credence services[J].Journal of Services Marketing,1999,13(3):208-228.

[13]Wansink,B.Consumer reactions tofood safety crises[J].Advances in Food and Nutrition Research,2004,(48):103-150.

[14]林建煌.消费者行为[M].北京:北京大学出版社,2004.

[15]Sparks P,Shepherd R.Public perception of the potential hazards associated with food production and food consumption:an empirical study[J].Risk Analysis,1994,4 (5):799-806.

[16]Beatty,Sharon E.,Scott M.Smith.External search effort:an investigation across several product categories[J].Journal of Consumer Research,1987,14(6):83-95.

[17]吴元元.信息基础、声誉机制与执法优化——食品安全治理的新视野[J].中国社会科学,2012,(6):115-133.

[18]Wade.A and Conley.M.Assessing Informational Bias and Food Safety:A MatrixMethod App roach.International Food and Agribusiness Management Association(IAMA),Chicago,IL June,2000:24-28.

(责任编辑:管仲)

[作者简介]刘刚(1980-),男,天津人,副教授,博士,研究方向:食品安全和农产品物流。

[基金项目]天津市哲学社会科学规划项目(项目编号:TJGL15-038)。