《春秋》附庸 蔚为大国——史部设立与发展的学术背景考察

王 征(1.南开大学文学院;2.天津师范大学津沽学院)

《春秋》附庸蔚为大国——史部设立与发展的学术背景考察

王征1,2(1.南开大学文学院;2.天津师范大学津沽学院)

摘要:史部是中国古代典籍“四分法”——经、史、子、集分类中一个重要分支,其设立、发展与定型都和各个时期的学术背景紧密相关。汉代经学发达以致淹没史部的独立;魏晋南北朝时期经学式微、佛道二教盛行对史部的正式设立起着推波助澜的作用;清代乾嘉学派兴起,考据之风盛行,加之其时“正史中心观”的提出,造成此时史部书籍漏收情况严重。本文以《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》和《四库全书总目》为中心,对史部设立与发展的学术背景作较为深入的考察,以期指出史部的设立与发展和学术变迁的关系。

关键词:史部;经学;佛教;道教;考据学

史部是中国古代典籍四分法——经﹑史﹑子﹑集分类中一个重要分支。虽然名次上仅次于经部,但实际上“史”的起源要早于“经”。章学诚就曾指出:“史之部次后于经,而史之源起实先于经。《周官》外史掌三皇五帝之书。仓颉尝为黄帝之史。则经名未立,而先有史矣。”[1]31历代学者大都对经﹑史二科同等重视,《四库全书总目》(以下简称《总目》)子部总叙说:“夫学者研理于经,可以正天下之是非;征事于史,可以明古今之成败。余皆杂学也。”[2]769可见经﹑史地位之特殊。郑鹤声先生说:“刘氏《七略》,以太史公列于《春秋》家,以其部次尚鲜,且《春秋》为史源所出也。嗣后史籍浩繁,类附为难。故荀勖《新簿》立丙部以纪《史记》旧事,阮氏《七录》立记传以录记史传,至《隋志》立四部,继经为史,于是《春秋》附庸,蔚为大国。源流派别,较诸部特祥。”[3]233郑氏大致描述了史部出现及成熟的过程,但稍显简略,史部发展以至成熟都有着极为深厚的学术背景。本文拟以《汉书·艺文志》(以下简称《汉志》)、《隋书·经籍志》(以下简称《隋志》)和《总目》为中心,对史部确立与发展的学术背景作较为深入的考察。

一

中国古代史官建置较早,历久弥繁。至周代,则有大史﹑小史﹑内史﹑外史﹑左史﹑右史﹑御史﹑守藏史等类别。随着史官制度的确立,中国古代典籍日渐兴盛,即《隋志》所谓“史官既立,典籍于是兴焉”[4]904。周代实行诸侯国封建制,各诸侯国也有史官,有时人数还略多于周王室史官。史官制度的下移促进了列国春秋的出现。其时,列国史官所著史书名称各异,但实质如一。孟子说:“楚谓之檮杌,晋谓之乘,鲁谓之春秋,其实一也。”[5]325周代史官发达,史籍著作也较为繁多,翻检《春秋》《左传》《战国策》可看到“郑书”﹑“齐志”﹑“周书”﹑“史记”等史书名称一再出现,足以说明其时史书的繁盛。至秦代,设内史﹑太史令。汉武帝时置太史公,司马迁父子就世居太史之职。

史官的发达以及史书的增多,是周代对商代笃信原始宗教意识的一种否定。随着周王朝各项制度的建立,其历史意识逐渐增强。这主要表现在他们以史为鉴目的思想的出现。《尚书·无逸》篇记载周公反复劝诫周成王执政一定不要贪图安逸,要勤政爱民,不可重蹈商纣复辙。此外,周人还有以史为教的意识。孟子说:“世衰道微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之,孔子惧,作《春秋》。《春秋》,天子之事也。”[6]272在一定程度上表现了当时以史为教的思想。至汉代,司马迁也说:“夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也。”[7]3297也是看中了《春秋》的教化功能。

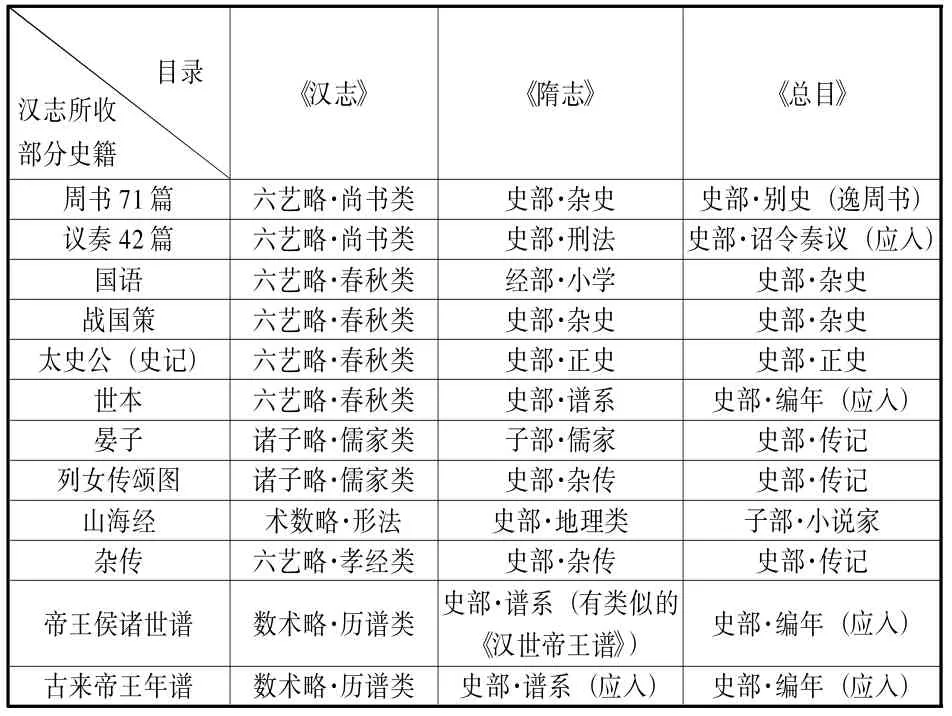

前此论述意在说明,在刘﹑班之前,中国史书的数量应该不在少数。那么他们为何不设“史略”?关于这个问题,不少学者认为,《汉志》中的历史书籍数量少,只有附于《六艺略》“春秋”类之后的《世本》以下诸家,篇数极少,不足成略。其实不然,“春秋”类《世本》以上的《奏议类》39篇﹑《国语》21篇﹑《新国语》54篇以及《世本》15篇都应属于史部。此外,《六艺略》的“孝经”类,《诸子略》的“儒家”类﹑“阴阳家”类﹑“小说家”类,《数术略》中的“历谱”类﹑“形法”类中都有后世所谓史部者。为显明起见,列表如下。

表1 《汉志》所录史部书籍数量

从表1可以看出,《汉志》中可以归为史部的书籍数量为869篇。高于“方技略”的868篇和“兵书略”的790篇。《汉志》著录图书总计为13269篇,史部书籍约占6.55%。另外,班固曾说:“古之王者世有史官,君举必书,所以慎言行,昭法式也。左史记言,右史记事,事为《春秋》,言为《尚书》,帝王靡不同之。”[8]1715如果按照班固自己的观点,那么《汉志》中的“春秋”类﹑“尚书”类书籍都应该归为史部。那么《汉志》中的史书数量则为1672篇,约占《汉志》所录图书的12.6%。无怪乎历代众多学者皆坚持“六经皆史”之观点。②隋王通,宋陈傅良,元郝经,明宋濂、王守仁、李贽、王世贞,清章学诚、龚自珍、袁枚、章炳麟等皆倡此说。这或许是对汉代经学发达以致淹没史部之现象的一种隔代反弹。如果只是从数量上来看的话,《汉志》应该可以单独立“史部”一类,而不是有的学者曾指出的《汉志》不立“史部”是因为其时史部书籍数量少的原因。

《汉志》不立史部,既然不是史书数量的问题,那么只能从其时的社会和学术背景方面考察了。《汉志》史部书籍散见于各略之中,尤以《六艺略》《诸子略》为多,而《诸子略》中又主要存见于“儒家”类中。《六艺略》历来被看作是《汉志》的“经部”,《诸子略》中“儒家”类所存书籍也与经书接近。这主要是因为汉代经学大盛,导致刘氏父子和班固在图书分类过程中受经学影响过重。特别是班固,他视《尚书》和《春秋》为经书,同时又说“左史记言,右史记事,事为《春秋》,言为《尚书》”的话,也就是说他同时又把《尚书》和《春秋》看作了史书。班固认为包括史书在内的一切著述都应该以经学为准,他自己作《汉书》也“旁贯五经,上下通洽”。[8]4235这是在经学大昌的东汉时期。即便在经学确立的西汉武帝时期,其影响也非同寻常。兹引司马迁《太史公自序》部分文字略作说明。

太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世,正易传,继《春秋》,本诗﹑书﹑礼﹑乐之际?’意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉。”[7]3296

壶遂曰:“孔子之时,上无明君,下不得任用,故作《春秋》,垂空文以断礼义,当一王之法。今夫子上遇明天子,下得守职,万事既具,咸各序其宜,夫子所论,欲以何明?”

太史公曰:“唯唯,否否,不然。……余所谓述故事,整齐其世传,非所谓作也,而君比之于《春秋》,谬矣。”[7]3299

这几段文字有两层意思。首先,司马迁是以继承孔子作《春秋》的事业而自视的,《春秋》作为汉武帝时期的“五经”之一,影响较大,司马迁作《史记》无论从其目的还是标准都参照于《春秋》。第二,当壶遂把司马迁作《史记》比作孔子作《春秋》时,司马迁说其只是“述故事,整齐其世传”,由此可见,司马迁视《史记》为述经之“传”。唐刘知几留意于班﹑马之意,直接指出《史记》《汉书》以《春秋》为准的现状,视《史记》《汉书》为解经之作。他说:“夫纪传之兴,肇于《史》《汉》。盖纪者编年也,传者列事也。编年者,历帝王之岁月,犹《春秋》之经;列事者,录人臣之行状,犹《春秋》之传。《春秋》则传以解经,《史》《汉》则传以释纪。”[9]17从这个层面,我们应该不难理解班固把《史记》附于“六艺略”之“春秋”类之后了,他是把《史记》看作阐发经义的一种著作了。

表2 《汉志》所收史书在“三书”中的归类比较

由此可见,汉代经学独尊以致大盛,以至于史家著述也被看作其羽翼。因而,《汉志》将《太史公书》等史籍附于《春秋》之后,这是时代使然。另外,汉代史家地位较低﹑史官职责多样化等事实也是《汉志》不立史部的原因。

《汉志》虽然是经学兴盛时期的史籍,其不立“史略”自受其本身学术背景的限制,但是我们考察《汉志》中所录史籍,其实几乎都能在《隋志》《总目》的史部中找到归属。为显明起见,我们把《汉志》中所收史籍在《汉志》《隋志》《总目》三书中的归属情况列于表2。

由表2可以看出,《汉志》中诸略所收书目在《隋志》《总目》中大都收入或者应该收入史部。换句话说,《汉志》虽不立史部,但是其所收史籍却成为后世图书目录史部之源头。

二

魏晋南北朝是中国历史上少有的战乱时期,政治﹑社会等大环境都处在急剧变动之中。长期动乱的政局,使得统治阶级对于禁止私撰历史的控制力大大减弱。金毓黻先生说,此时期“官修之史,十才一二,私修之史,十居八九”。对此现象他也做了较为深入的解释:“若乃晋遭八王之乱,南则典午(晋)偏安,以逮宋﹑齐﹑梁﹑陈,北则诸国割据,以逮魏﹑齐﹑周﹑隋,历三百年,始合于一,割据之世,才俊众于一统,征之于古,往往而然,当时士大夫各有所记录,未肯后人,因之各有国史,美富可称。”[10]99此时期史学获得了空前的发展。

魏晋南北朝史学繁荣有诸多方面的原因。首先是经学的急剧衰微。最早提出此看法的应是金毓黻先生,他在《中国史学史》里解释魏晋南北朝以讫唐初私家修史繁荣的原因时说:“两汉经学,最重家法,至后汉郑玄,而结集古今学之大成,魏晋以后,转尚玄言,经术日微,学士大夫有志撰述者,无可发抒其蕴蓄,乃寄情乙部(史部),一意造史,此原于经学之衰者一也。”[10]经学衰微确是此时期史学繁荣的一大原因。另外,皮锡瑞揭示出儒风的寂寥导致经学的衰微这一现象,他说:“经学盛于汉,汉亡而经学衰。桓﹑灵之间,党祸两见;志士仁人,多填牢户;文人学士,亦扞文网,固以士气颓丧而儒风寂寥矣。”[11]141如果综合皮﹑金二氏之说,我们会比较清楚的理清,儒学的衰退导致经学的衰微,进而导致史学的繁荣。

其次,魏晋南北朝佛教的兴盛、本土道教的繁荣,促使志怪、仙道小说的大量出现,《隋志》史部中的“杂传”类所收《搜神记》等大多写就于此时期。鲁迅先生曾说:“中国本信巫,秦汉以来,神仙之说盛行,汉末又大畅巫风,而鬼道愈炽;会小乘佛教亦入中土,渐见流传。凡此,皆张皇鬼神,称道灵异,故自晋迄隋,特多见鬼神志怪之书。”[12]27可见,六朝文人大多接受佛道思想,宗教迷信观念支配着他们的创作,这也无可厚非,关键是此时期文人在创作观念上认为,他们所写的鬼神志怪小说就是史书。比如干宝所著《搜神记》就是以良史之才来创作的志怪小说。《搜神记》成书后,干宝就曾以之示于当时名士刘惔,惔曰:“卿可谓鬼之董狐。”[13]2150“董狐”之喻,世人多以为称赞。据李剑国先生考证,刘惔是无神论者,不可能是称赞干宝如春秋时晋国秉笔直书的良史董狐,“其实是讥讽干宝以史家实录态度对待鬼神荒渺之事,所以《世说新语》以此事入于《排调》门”。[14]346干宝以史家实录的态度著志怪小说,以此可见当时其他文人的此类著述也大抵如此,因为佛道二教之思想对其时文人的影响极为深刻。以史家实录态度著志怪小说之观念影响深远,唐初魏徵等修《隋书》之所以把志怪小说入经籍志之史部,大概就受此影响。此时志怪小说入史部,使得史部著作更加繁多。

此外,魏晋南北朝虽属乱世,但各代统治者对收集点校图书却表现出统一的热情。据姚名达先生统计,魏吴两晋校书有六次,南北朝校书有十次,总计十六次。[15]130-147校书就意味着大量的图书典册收集于中央,此时期文献书籍资料的完备于此可窥一斑。“文献资料相当完备,这是魏晋南北朝的史学获得发展的条件之一”。[16]54其他如门阀世族制度对魏晋六朝史学繁荣度的影响等原因导致此时期史学的繁荣。

在以上诸多因素的影响下,魏晋南北朝史学得到空前的繁荣发展,史学著作日渐增多,这就使得史部的确立提上议事日程。魏秘书郎郑默编制的一部当时的国家藏书目录——《中经》,此书已佚,其后为西晋荀勖《中经新薄》沿用,形成甲﹑乙﹑丙﹑丁即经﹑子﹑史﹑集四部分类格局。东晋著作郎李充编《晋元帝四部书目》,该书目亦分四部,即为后世所谓经﹑史﹑子﹑集者。《隋志》说:“东晋之初,渐更鸠聚。著作郎李充,以勖旧簿校之,其见存者,但有三千一十四卷。充遂总没众篇之名,但以甲乙为次。自尔因循,无所变革。”[4]906由此可见,史部在魏晋南北朝的独立到成熟也经历了一个较为漫长的过程。

三

《总目》相对于《隋志》来说,其史部分类更加明晰细致,著录史籍数量也大为增加。而且《总目》对所收史籍均作较为详细的提要来进行考证,“《总目》不仅提倡以历史事实为根据,客观公正的评价历史,反对脱离实际而驰骋议论的治史之风,而且还有意识的表明‘经世致用’的思想,特别强调把尊重历史事实和褒贬评价合而为一,寓论于史,起到史学经世的作用”。[17]87这种经世致用的思想与朴学考经证史的方法是联系在一起的,它们一起作用于《总目》史部书籍的选择与评判。

另外,清朝是满族建立的中央政权,为了维护其正统地位和观念,他们在对中原地区的汉族知识分子动辄采用文字狱等方式镇压的同时,也不忘在修书时树立起正统形象。《四库全书》馆臣在为图书分类时严格贯彻落实了统治者的正统史观。他们非常强调史书体例的纯正,从《总目》史部总序我们就可以看出他们有一个“正史中心观”。

《总目》对有些史书也做了较为严厉的批评。在《晋书》提要中,四库馆臣们对其批评道:“其所采择忽正典而取小说,波靡不返,有自来矣。……其所载者,大抵宏奖风流,以资谈柄,取刘义庆《世说新语》与刘校标所注,一一互勘,几于全部收入,是真稗官之体,安得目曰史传乎?”[2]405稗官之体即为小说,可见,四库馆臣对《晋书》材料来源的“忽正典而取小说”做法的不满。除了正史中心观之外,《总目》特别强调作史法则:“史者纪一代之政事,其他皆在所轻”。[2]456这样就会造成史部书籍收录时的偏颇。《总目》中有许多应该收入“史部”的书籍却被退至“子部”杂家类的杂考﹑杂说与小说家类之中,与这种作史法则有很大的关系。

由于在上述思想的指导下,四库馆臣们在收录史部书籍时采取了极为严苛的标准。特别是对待“杂史”一类,凡他们所认为涉嫌“语神怪,供诙啁,里巷琐言,稗官所述”之书籍,无论有多大的历史价值都退归为子部杂家或者小说家。《总目·史部》杂史类序称:“杂史之目肇于《隋书》,盖载籍既繁,难于条析,义取乎兼包众体,宏括殊名。故王嘉《拾遗记》、《汲冢璅语》得与《魏尚书》、《梁实录》并列,不为嫌也。然既系史名,事殊小说,著书有体焉,可无分。今仍用旧文,立此一类,凡所著录,则务示别裁。大抵取其事系庙堂、语关军国,或但具一事之始末,非一代之全编;或但述一时之见闻,只一家之私记。要期遗文旧事,足以存掌故、资考证、备读史者之参稽云尔。若夫语神怪,供诙啁,里巷琐言,稗官所述,则别有杂家、小说家存焉。”[2]460该序文对《隋志》把王嘉《拾遗记》《汲冢璅语》与《魏尚书》《梁实录》并列的做法给予了批评,指出了《总目》杂史类收书的标准,有“事系庙堂、语关军国”等内容的书籍才收入杂史,“语神怪、供诙啁”的作品则不予收录。

这种收录原则在一定程度上改变了《隋志》杂史收录的一些缺陷,但四库馆臣们的做法过为严苛,则显过犹不及,他们在审查收录杂史之时漏收情况较为严重。如唐宪宗时刘肃所作《大唐新语》一书,记载自唐初至大历时期人物的言行故事,多取材于《朝野佥载》《隋唐嘉话》等书。仿《世说新语》体例,分匡赞﹑规谏﹑刚正﹑谐谑、记异等30门类。内容多有关政治和道德教化。《唐志》列于杂史类,而《总目》却因其有“谐谑”一门而退置于子部小说家类。《总目》说其:“……故《唐志》列之杂史类中,然其中谐谑一门,繁芜猥琐,未免自秽其书,有乖史家之体例,今退置小说家类”。[2]1183又如宋庞元英所撰《文昌杂录》,《宋史·艺文志》入史部故事类。《总目》也承认其“所记一时闻见,朝章典故为多,……至朝延典礼,百官除拜,其时日之先后异同,多有可以证宋史之舛漏者”。[2]1035但四库馆臣却隶之为子部杂家类,其原因却是“中间颇涉杂事杂论”。[2]1036

就是被收入杂史类的有些书籍,如若纪事粗略,内容不实,《总目》也总是给予严厉的批评,认为这类史书可信度低,没有史鉴价值,起不到以资借鉴的作用。如宋代张棣所撰《正隆事迹记》,虽被收入杂史类存目,但却受到批评。“棣始末无考,书中但称归正官,盖自金入宋之后述所见闻也。……大抵约略传闻,疏漏殊甚,末附录世宗立后事数条,亦殊草略,不足以为信史也。”[2]471-472由此可见,四库馆臣们的史学观念之严苛。

综上所述,史部的产生﹑发展及至成熟都与中国传统文化﹑学术背景息息相关。汉代经学发达以致淹没史部的独立,史官地位较低,职责不一等原因都导致了刘﹑班不立“史略”,此时史部书籍杂居于《六艺略》《诸子略》中;魏晋南北朝时期经学式微﹑佛道二教盛行,史官受宗教思想影响较重,他们以史家实录之态度作小说,这种观念影响较为深远,所以《隋志》史部杂传多以小说入之。再加上政治﹑社会等外部大环境变动的刺激,这些都对史部的正式设立起着推波助澜的作用;清代乾嘉学派兴起,考据之风盛行,加之其时“正史中心观”的提出,造成此时史部书籍漏收情况严重。总之,史部从《春秋》附庸到蔚为大国,每个时期都既受传统学术文化的制约,反过来也影响着中国学术文化的进一步发展。

[参考文献]

[1](清)章学诚著,叶瑛校注.文史通义校注[M].北京:中华书局,1994.

[2](清)永瑢,等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965.

[3]郑鹤声.中国史部目录学[M].北京:商务印书馆,1930.

[4](唐)魏徵,等.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[5](明)陈士元.孟子杂记[M]//影印文渊阁四库全书第207册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[6](宋)朱熹.孟子集注[M]//四书章句集注.北京:中华书局,1983.

[7](汉)司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.

[8](汉)班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[9](唐)刘知几.史通[M]//影印文渊阁四库全书第685册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[10]金毓黻.中国史学史[M].北京:商务印书馆,2010.

[11](清)皮锡瑞.经学历史[M].北京:中华书局,2008.

[12]鲁迅.中国小说史略[M].北京:人民文学出版社,1963.

[13](唐)房玄龄,等.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[14]李剑国.唐前志怪小说史[M].北京:人民文学出版社,2011.

[15]姚名达.中国目录学史[M].吉林:吉林人民出版社,2014.

[16]高国抗.魏晋南北朝时期史学的巨大发展[J].暨南学报(哲学社会科学),1984(3):49-56.

[17]赵涛.《四库全书总目》史学思想研究[J].史学月刊,2014(10):79-88.

Investigation on Academic Background of History Department Establishment and Development

Wang Zheng

Abstract:History Department, as one of the four branches of Chinese ancientclassicalbooks, the establishment,developmentand features of which connected closely with the academic background of certain periods. The popularity of Confucian Classics delayed the establishment of History Department in Han Dynasty;Buddhism and Taoism accelerated the establishment of History Department in the Period of Wei,Jin and Southern and Northern Dynasties;The rise of Schools and textual criticism during Qian-Jia period in the Qing Dynasty led to the omission of lots of historical books. This paper investigates on academic background of History Department establishmentand development to figure outits relationship with certainacademic history.

Keywords:History Department; Confucian Classics; Buddhism; Taoism;Textology

[收稿日期]2014-11-24[责任编辑]王岗

[作者简介]王征(1975-),男,南开大学文学院博士,天津师范大学讲师,研究方向:中国文学思想史。

中图分类号:G256

文献标志码:E

文章编号:1005-8214(2016)01-0101-05