用斯图亚特·霍尔的文化表征理论解析电视节目《变形计》

么 放

用斯图亚特·霍尔的文化表征理论解析电视节目《变形计》

么 放

[摘 要]从斯图亚特·霍尔的文化表征理论的三个方面分析《变形计》节目的成功之处及其背后的话语、权力:从文化的循环角度可以分析出《变形计》生产流程的每个环节密切相连;从文化身份的角度,看出《变形计》固化了主人公的文化身份,体现了节目的局限性;最后从文化霸权的角度仔细推敲这档节目背后电视制作方的话语、权力,看出节目离原本的节目宗旨是有相当大的差距的,社会责任有所缺失。

[关键词]斯图亚特·霍尔;文化表征理论;《变形计》

[作 者] 么放,中央民族大学文学与新闻传播学院硕士研究生。

一、关于《变形计》和斯图亚特·霍尔的文化表征理论

《变形计》是由湖南卫视重点研发的一档真实生活角色互换节目,这档节目结合当下社会贫富差距、教育公平、青少年网瘾等热点问题,精心选取身份地位差异悬殊的两位主人公进行角色互换,到对方生活的环境中体验对方的生活。

斯图亚特·霍尔将文化表征理论中的表征与意义和语言紧密相连,其中“文化的循环”、文化身份、文化霸权都是建立在表征、意义和语言之间的关系基础之上。霍尔的文化表征理论主要涉及“文化的循环”、文化身份、文化霸权三方面内容。

二、从“文化的循环”角度解读《变形计》

“文化的循环”于1997年在霍尔与保罗·杜盖伊等人合著的《做文化研究——索尼随身听的故事》一书中首次被提到。霍尔认为,研究文化要诉诸五个主要的过程:表征、认同、生产、消费和规则,它们之间相互影响,共同形成了一种循环(参见图1)。

图1

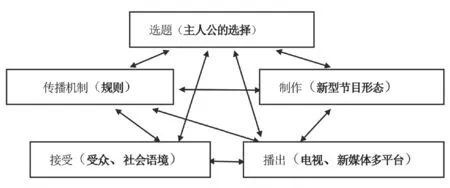

电视节目作为一种最具普遍性的大众文化,具有大众文化属性和商品文化属性。它的运作当然也按照市场经营规律进行,形成“选题—制作—播出—接受”的基本“文化的循环”体系。结合《变形计》的传播过程,对照“文化的循环”过程,可以总结如图2:

图2

解析《变形计》这档电视节目就可以将它的主人公的选择、节目的制作、节目的传播方式、播出平台、受众基础、社会语境看作一个循环的过程。这个过程中的每个环节息息相关,都是成就这档节目必不可少的要素。

(一)“千挑万选”的主人公(选题环节)

节目方在选择主人公时可谓“千挑万选”。节目在选定主人公上无一例外的都是城市问题少年与乡村贫困上进少年的组合:一方面,城市问题少年要么因为父母忙于自己事业,要么是从小被娇宠溺爱,未能形成正确的自信心、责任感等人格特征;另一方面,农村少年从小生活条件艰苦,甚至小小年纪背负家庭负担,性格大多善良懂事、坚强乐观、勤奋好学。“落差”和故事性容易给受众带来新鲜、刺激和悬念,吸引人们去感受、体验,为达到良好传播效果提供了条件。

(二)“新生态纪录片”的制作模式(制作环节)

《变形计》节目的制作模式是一种介于“真人秀”与“纪录片”之间的新型节目形态:“新生态纪录片”。首先,节目最初便设定了规则:主人公通常选定两人;年龄为12至16岁的青少年;双方生活的环境要有极大差异;双方互换角色;整个体验过程为期七天等。其次,节目导演在很大程度上有意识地引导或设定两位主人公每天的体验内容。再次,节目采取跟拍、偷拍等方式全程24小时拍摄,全方位真实记录主人公体验过程及感情变化。最后,拍摄过程中导演意识的介入,加大矛盾冲突,增加戏剧化效果,高潮不断。因此,制作也是节目取得良好传播效果的关键环节。

(三)电视、新媒体多平台(播出环节)

节目播出的同时,也积极利用官方热线、邮箱、微博、贴吧、论坛等多种方式与观众互动,微博便是非常有效的途径。2012年,新一季的主人公易虎臣、周云峰、吴宗宏、陈玉林等人的微博都通过了新浪认证,甚至易虎臣在微博上还有粉丝团、后援团等新浪认证的微博账号。在播出环节,《变形计》节目充分利用各种平台,充分调动了观众对节目的热情,效果显著。

(四)受众、社会语境(接受环节)

《变形计》以“换位思考、互相理解”为主题,反映了当前城乡二元体制的社会语境。节目将选题视角投射在当下社会城乡二元差距、贫富分化、教育公平、青少年网瘾等热点问题,定位在小人物生活的迷惘与艰辛。这也正是《变形计》区别于某些所谓庸俗、低俗、媚俗的真人秀节目的最大不同。

三、从文化身份角度解读《变形计》

霍尔对于文化身份提出了两种思路:第一,文化身份是共有的、集体的,拥有相同祖先和经验的人们中的“我”,以相同的经历和共享的文化符码为依据,强调的是在共同的文化和环境中成长起来的人们。第二,强调的是差异,这些差异至关重要,因为其构成了“真正的我们”。从霍尔的思路来看《变形计》这档节目,笔者认为,制片方只强调了文化身份的第一种思路,固化了主人公们的文化身份,忽略了第二种思路中文化身份的“差异”和变化。

《变形计》中的农村主人公们大多从小生活条件艰苦,小小年纪背负家庭负担,可以说他们这个群体在同样的文化和环境(农村)中成长起来,经历和文化符码是共享的。他们“农村少年”的文化身份在自己及他人内心都得到认同。同理,城市主人公的文化身份则被认同为“城市少年”。于是,在《变形计》中拥有不同文化身份的两大主人公们,在“交换角色”体验中的表现可谓“千篇一律”。此外,为了更具剧情吸引力,节目制片方提出“设计任务,真实记录”,这样的“设计”使得观众在不同的故事中发现了许多相似之处。被制片方“固化”了文化身份的主人公们的雷同表现,加上雷同的剧情,不免让观众审美疲劳,也有失“新生态纪录片”的真实性。

四、从文化霸权角度解读《变形计》

霍尔从差异的表征入手,他发现主导意识形态的种种表征策略,这种表征实践就是一种文化霸权的体现。霍尔文化霸权的研究始于媒体。他认为,传媒和文化可以被视为能够进行霸权式斗争的地带,且把大众传媒的运行过程看作编码与解码的过程(参见图3),并分析这一过程与意识形态及社会关系的密切联系。

图 3

《变形计》从节目的叙事框架和逻辑意图看电视制作方编码的过程(如图4):

图4

从这个角度看,作为“新生态纪录片”的《变形计》实则站在“城市视角”推行自己的文化霸权。《新周刊》编务总监黄俊杰在《〈变形计〉的社会逻辑:孩子是成人的变形》一文中这样评价电视中的主人公:“电视里的孩子是社会的缩影,也是成年人的变形。他们身后是这个社会的各种落差——例如青春的落差、城乡生活的落差,甚至是‘心’的落差。”①黄俊杰:《〈变形计〉的社会逻辑:孩子是成人的变形》,《新周刊》,第367期。节目把这样的落差投放在孩子身上,其实是对他们心理的一种伤害。

五、结语

从斯图亚特·霍尔的文化表征理论的三个方面对《变形计》节目的成功之处及其背后的话语、权力进行分析可以得出结论。从“文化的循环”角度可以分析出《变形计》的生产流程的每个环节密切相连,都是塑造这档具有很高影响力的电视节目不可

或缺的;从文化身份的角度看出,《变形计》固化了主人公的文化身份,体现了节目背后的局限性;最后从文化霸权的角度仔细推敲这档节目背后电视制作方的话语、权力,则看出节目离原本的节目宗旨是有相当大的差距的,社会责任有所缺失。这一现象值得我们反思,也启示我们:电视不该对自己手中的权力过于自信,盲目以为观众也会在各色的电视屏幕面前毫无招架之力,从而忽视其思考与质疑的能力。

【参考文献】

[1]Elaine Baldwin,Brian Longhurst,Scott Mc Cracken,Mil es Ogborn,Greg Smith.文化研究导论[M].陶东风,等,译.北京:高等教育出版社,2004.

[2]约翰·菲斯克.解读大众文化[M].杨全强,译.南京:南京大学出版社,2006.

[3]戴维·莫利.电视、受众与文化研究[M].史安斌,主译.北京:新华出版社,2005.

[4]官其钎.刍议“真人秀”的本土化之路——以湖南卫视《变形计》为例[J].东南传播,2008(11).

[5]张收鹏.“变形计”节目背后的变形解读[J].今传媒,2008(2):69-70.

[6]张德俊.解读“变形计”运作之道[J].青年记者,2008 (9):48-48.

[7]刘慧.电视综艺节目的公益性传播[J].视听纵横,2012 (4):14-16.

[8]黄俊杰.《变形计》的社会逻辑:孩子是成人的变形[J].新周刊,2015(367).

[9]邹赞.论斯图亚特·霍尔对文化研究的理论贡献[D].乌鲁木齐:新疆大学,2008.

[10]孙越.斯图亚特·霍尔的文化表征理论探究[D].济南:山东大学,2012.

[11]朱颖,乐志为.从权力的多元化视角看媒介的传播权[J].当代传播,2011(3):15-17.

[12]朱姝哲.“真人秀”节目《变形记》之特色与矛盾[J].东南传播,2007(5).