转型期(1982~2010年)云南15个独有少数民族人口职业结构变迁

郭 山

(云南大学 发展研究院,云南 昆明 650091)

转型期(1982~2010年)云南15个独有少数民族人口职业结构变迁

郭山

(云南大学发展研究院,云南昆明650091)

摘要:本文以1982~2010年的全国人口普查数据为基础,分析了云南省15个独有少数民族在社会转型期的职业结构变化状况,并从产业结构的社会变革对各民族职业结构的变化影响,就业者的受教育水平对职业结构变化所起的作用等方面,展现了各民族在改革开放三十年多来的变迁特征。

关键词:独有民族;职业结构;社会变迁

1978年开始的改革开放,使中国迈入了由计划经济体制向市场经济体制的转变,它也标志着中国由传统社会向现代社会的转型。该时期是大量的社会资料再分配及社会资源分配体系重组的时期,也是中国社会结构发生重大变化的时期。这种变化对云南省的独有少数民族造成了怎样的影响?随着这种转变的进一步深入,其发展趋势将会怎样?社会学认为,职业是现代社会中社会分层的主要载体,人们的阶层地位流动主要是在职业结构这一框架内进行的,职业结构变迁既是社会发展和社会变迁的结果,也是社会发展程度的一个重要标志。[1]社会结构变迁可以通过职业结构的变化体现出来,本文运用1982~2010年全国人口普查数据,通过对15个独有少数民族职业结构的变迁分析来回答上述问题。

一、职业结构的变化状况

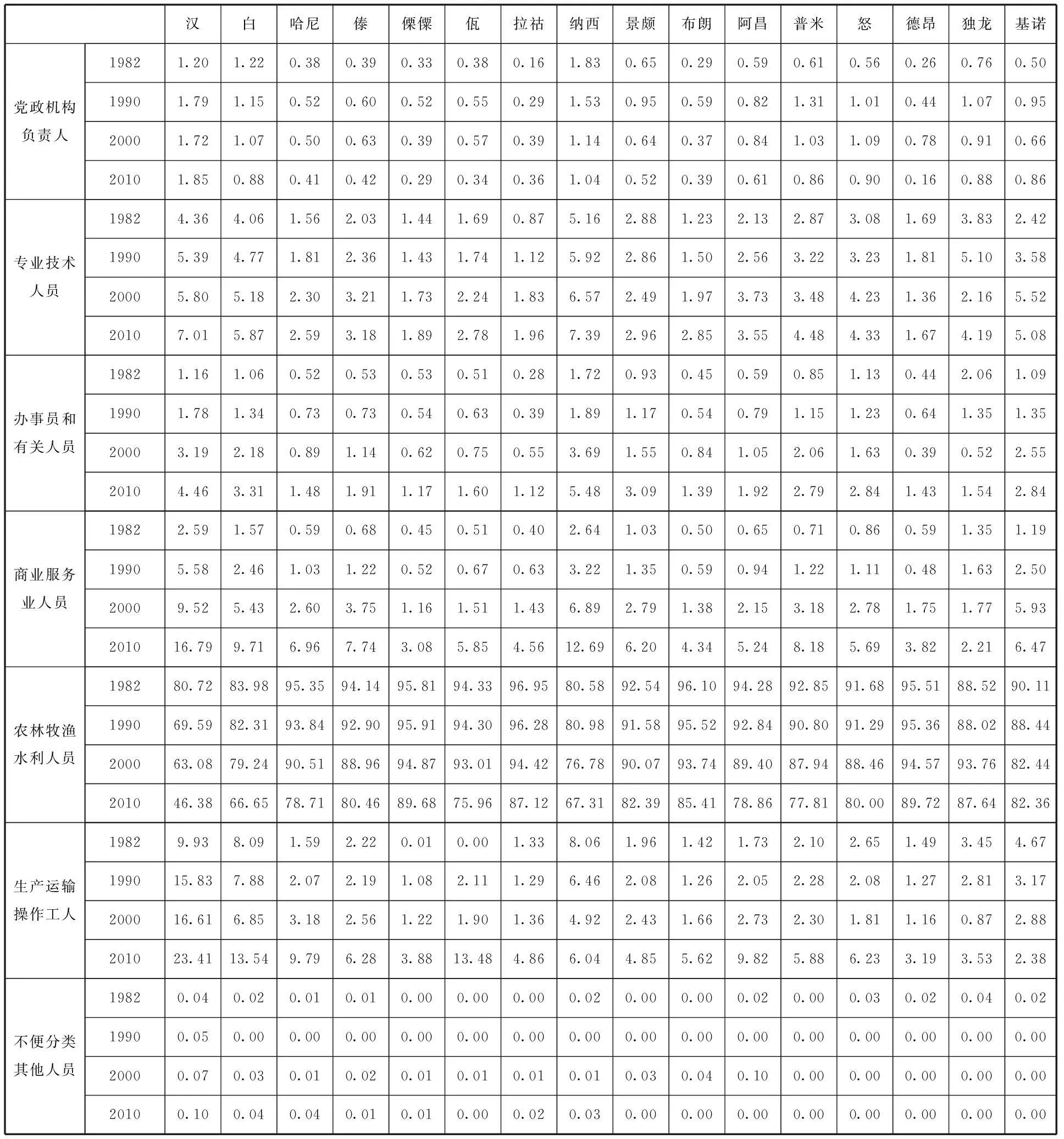

1982年的普查数据(见表1),反映了改革开放初期的情况。当时的农业劳动者是绝对的主体,各民族的该职业比重都很高,基本占到了90%,而担任党政机构负责人的比重都很低,普遍在0.5%左右,从事商业服务的人数和办事员人数也很少,仅占1%左右。

从分民族情况看,15个民族中,除白、纳西和独龙三个民族外,其余12个少数民族的农业劳动者比重都在90%以上,哈尼、傈僳、拉祜、布朗、和德昂等5个民族则占到了95%以上。7个民族(哈尼、傣、傈僳、佤、拉祜、布朗和德昂族)担任党政机构负责人的比重在0.4%以下,6个民族(景颇、阿昌、普米、怒、独龙和基诺族)的比重在0.5%左右,白族占1.22%,纳西族占1.83%。在从事商业服务业的人员中,纳西族的比重最高,也仅占到2.64%,最低的是拉祜族,只占0.4%。傈僳族和佤族几乎没有操作工人从事生产运输业,最高的白族和纳西族只占到8%左右。

经过近三十年的社会变革,情况发生了很大的改观。总体来说,从1982~2010年间,各民族党政机构负责人这个职业的比重基本持平。专业技术人员的职业比重有小幅增加。办事员、商业服务业人员和从事生产运输的操作工人这三个职业的比重有明显增加。最大的变化是从事农业的劳动者比例有大幅度下降,15个民族全部都降到了90%以下,白族和纳西族则降到了70%以下。

从分民族情况看,党政机构负责人的占比除了纳西族的比重为1.04%外,其余14个民族仍在1%以下。专业技术人员的占比中,拉祜族和基诺族增加显著。在农业劳动者比重中,3个民族(景颇、布朗和怒族)下降了10个百分点,6个民族(白、哈尼、佤、纳西、阿昌和普米族)下降了接近15个百分点,佤族的降幅最大,其比重与1982年相比降了18个百分点,白族其次,降了17个百分点。在办事员、商业服务业人员和从事生产运输的操作工人这三个职业中,4个民族(白、哈尼、布朗和阿昌族)的工人比重增加超过了5个百分点,佤族的工人比重增加在10个百分点以上。除傈僳、拉祜、布朗、德昂和独龙等5个民族外,其余10个民族的商业服务人员比重都增加了5个百分点以上,纳西族的增加量则达到了10个百分点。

表1 各民族就业人口中的职业结构变化 (单位:%)

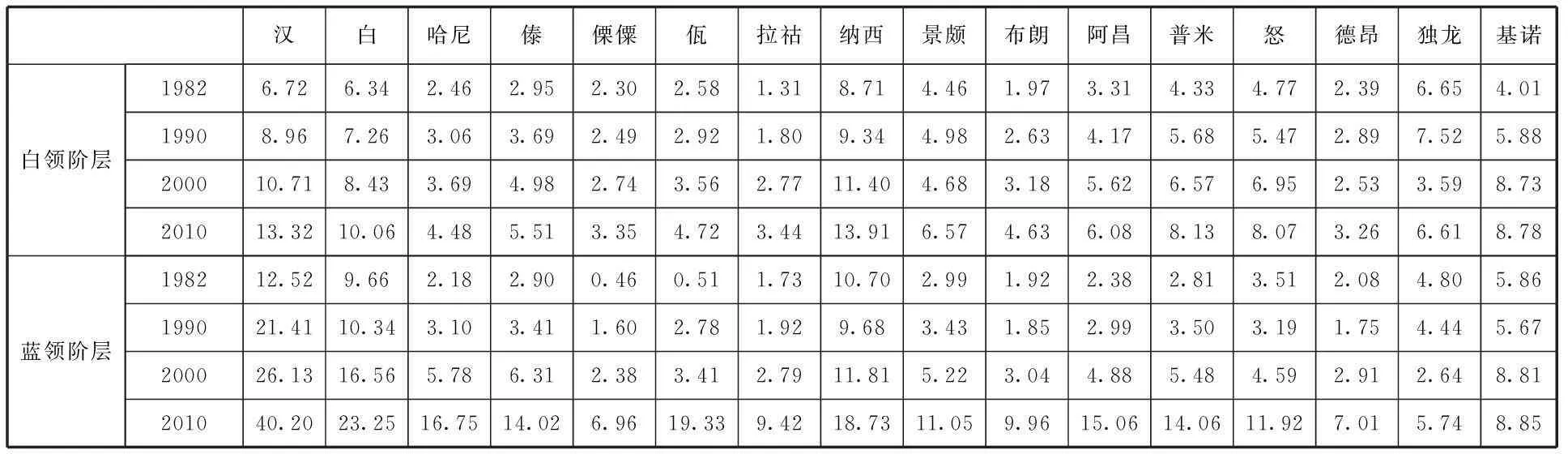

如果把机构负责人、专业技术人员和办事人员视为脑力劳动者,或称“白领阶层”,把商业服务业人员和生产运输操作工人视为非农业劳动者的主体,或称“蓝领阶层”,那么1982年各民族脑力劳动者(“白领阶层”)占各自就业人口总量的比重总体在3%左右,“蓝领阶层”的比重在2%左右。到2010年时,有9个民族(白、傣、纳西、景颇、阿昌、普米、怒、独龙和基诺族)的“白领阶层”占比上升到5%以上,白族和纳西族则分别达到了10.06%和13.91%。有11个民族(白、哈尼、傣、佤、纳西、景颇、布朗、阿昌、普米、怒和基诺族)的“蓝领阶层”占比达到了10%左右,白族、佤族和纳西族分别达到23.25%、19.33%和18.73%。(见表2)

表2 各民族就业人口中“白领阶层”“蓝领阶层”变化状况 (单位:%)

陆学艺等学者认为,职业结构的变迁是一个不以社会成员个人的意志为转移的社会变迁过程。在这个社会现代化的过程中,职业结构是一个动态的不断趋高级化的过程。正是较高层级职业的增加,为越来越多的社会成员提供了向上流动的机会。[2](P39)

二、产业结构调整对职业结构变化的影响

产业结构反映的是一个社会中各经济部门所占劳动力的比例。农业、畜牧业等通常被称为“第一产业”,是传统农业社会中最主要的经济活动部门;制造业、建筑业、运输业、采矿业等常被称为“第二产业”,是近代工业化的产物;而商业、金融保险、文化教育科研、卫生医疗和服务业等则被称为“第三产业”,自工业化后期以来得到了迅速发展。从工业革命以来的经济发展经验来看,以农业、畜牧业为代表的第一产业的劳动力比例高和以商业、金融等服务业为代表的第三产业劳动力比例低,可以大致作为区域经济发展程度不高,或者不发达的标志。[3](P177)

从1982年至2010年的历次全国人口普查中,所采集的数据都是以“行业”为依据的。1982年“三普”时,行业被分为15类,1990年时被分为13类,2000年“四普”时的行业是16类,而到“六普”时的行业则被分为了22类。这些变化反映出,改革开放以来的中国社会,社会分化、行业细化呈现出持续变化的状态,而且这种分化、细化正朝着越来越难以做严格区分的方向发展。

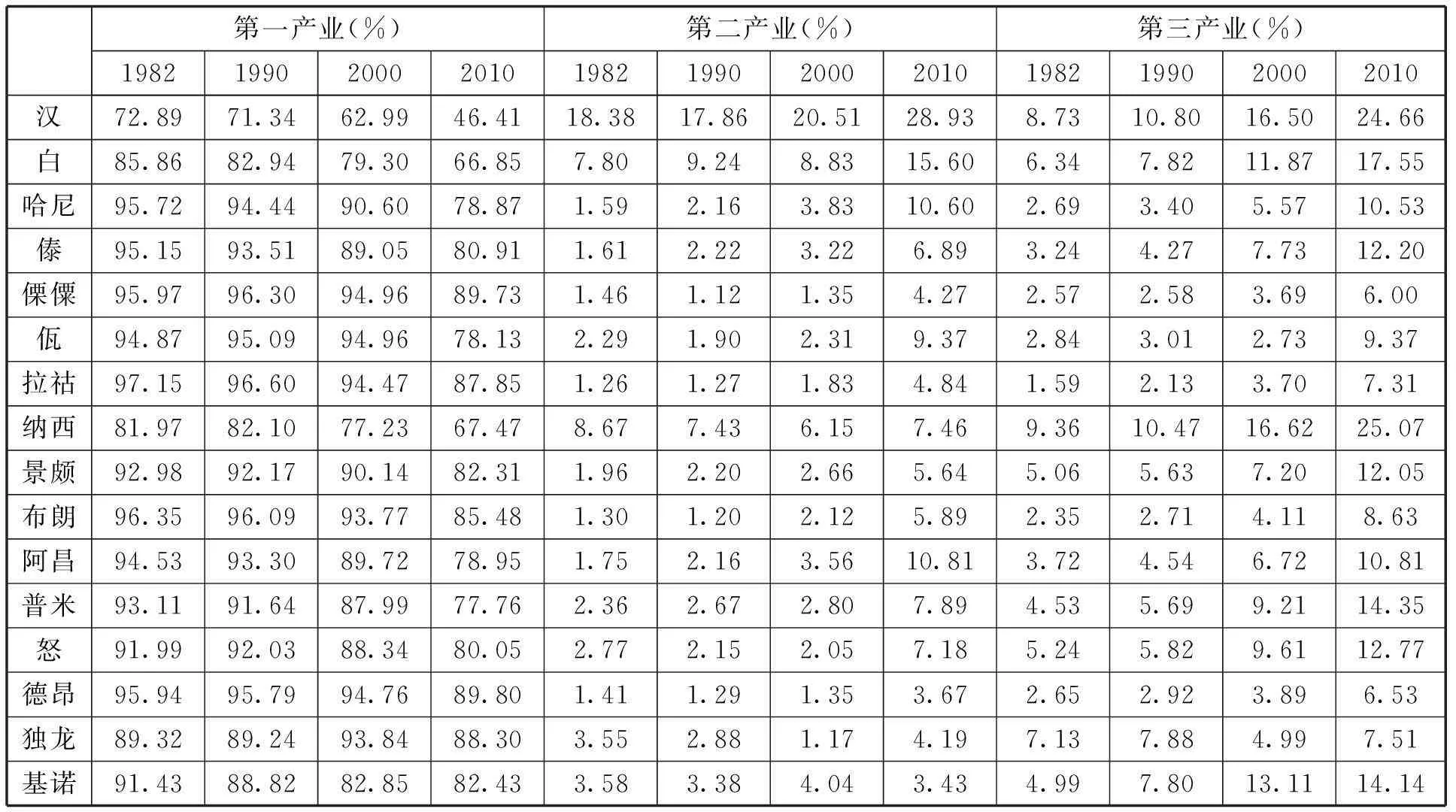

随着国家改革开放的不断深入,对产业结构进行的这种相应调整,给人们改变职业提供了机会。纵观1982~2010年的产业结构变化(见表3),可以发现第一产业的比重有大幅度的下降,第二产业稳步上升,第三产业比重增幅明显。

从分民族的情况看,1982年时,各民族第一产业的比重都非常高,除纳西族外(占81.97%),14个民族的占比均超过85%,其中有12个民族在90%以上。分别是:哈尼、傣、傈僳、佤、拉祜、景颇、布朗、阿昌、普米、怒、德昂和基诺族,最高的拉祜族达到97.15%。第二产业的总体比重很小,且表现出较大的差异,占比最大的是纳西族(8.67%),约为比重最小的拉祜族(1.26%)的7倍;第三产业的比重相较第二产业略高,但最高的没有超过10%(纳西族9.36%),最低的则不足2%(拉祜族1.59%)。

表3 各民族就业人口中的行业结构变化

到2010年“六普”时,各民族的第一产业比重都下降到了90%以下,最高的德昂族占到89.80%,最低的白族为66.85%。占比在80%以上的有9个民族,分别是:傣、傈僳、拉祜、景颇、怒、德昂、独龙和基诺族。占比在70%~80%之间的有4个民族,分别是:哈尼、佤、阿昌和普米族;白族和纳西族则在60%~70%之间。第二产业有白、哈尼、阿昌3个民族的占比超过了10%,佤族为9.37%,接近10%;最低的独龙族达到3.43%;

由于绝大多数农业劳动者都集中在第一产业中,生产操作工人职业则主要集中在第二产业中,因此,各少数民族的人口行业结构与前述职业结构变化中农业劳动者比重大幅下降,操作工人比重稳步提高是一致的。

与第一产业就业人口比重大幅下降相反,第三产业占的比重有明显增加,表现最突出的是纳西族,占比达到25.07%;有8个民族的占比在10%~20%之间,分别是:白、哈尼、傣、景颇、阿昌、普米、怒和基诺族;最低的是傈僳族,占比为6.00%。

细化分析可以看出,纳西族的占比变化量也最大,增加了15.71个百分点;白、傣、普米、基诺等4个民族的占比增加量在10个百分点左右;值得关注的现象是,独龙族的三产占比经历了改革开放近三十年时间却变化甚小,仅增加了0.38个百分点。

比对表1和表3可以看到一个现象,白、傣、纳西、普米、基诺等民族从第一产业中转移出来的劳动力,更多地进入到第三产业中的商业服务等职业,该部分人员的占比有较大的提高,而哈尼、佤、布朗、阿昌等民族的农业劳动力更多的是转移到第二产业中从事生产运输的职业,其操作工人的占比增长较大。表明在社会结构变迁进程中,职业流动的机会已经显形化,而现阶段真正提供出较多就业机会的还是劳动力市场中的“蓝领”部分,这与表2所显示的变化状况是一致的。

三、个人素质对职业结构变化的影响

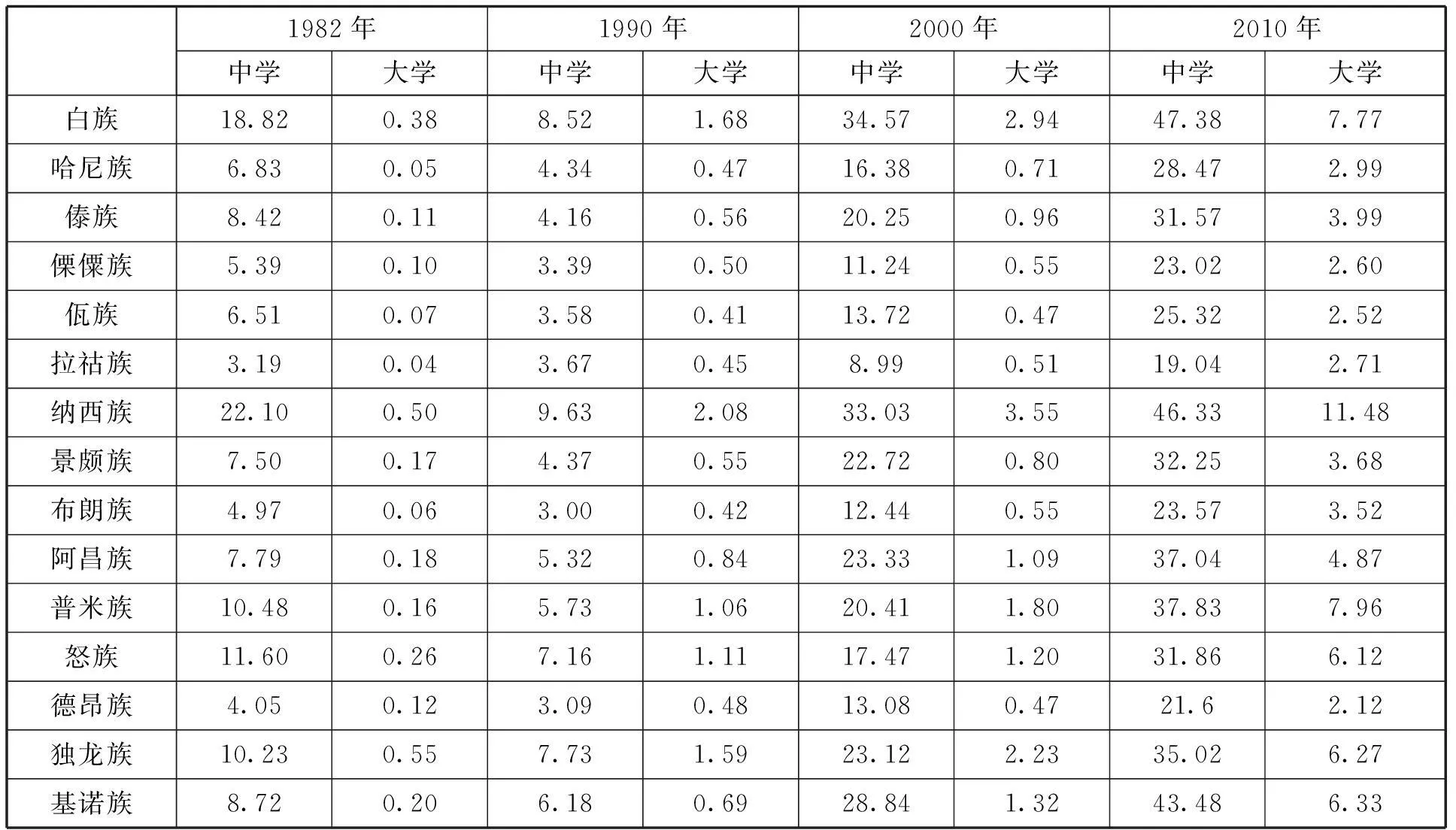

宏观社会的变革能引发劳动者个人实现自身的职业选择,但这种现实未必让人人都能实现,这就涉及个人素质对其职业流动的影响。一般地说,教育水平是得到一个理想职业的重要前提之一,“白领阶层”的职业岗位也要求比较高的教育水平。由于篇幅的原因,这里只列出各民族接受中学和大学教育的人口比例状况。

表4 各民族受教育人口比例状况

由上述数据可知,从总体来看,云南省15个独有少数民族在1982年至2010年期间,各民族人口的受教育水平都有所提高,尤其是2010年,各少数民族在各受教育阶段所占人数都有较大提高。

然而从细分来看,各少数民族的教育变化最大发生在小学阶段,其次是中学阶段,在高等教育发展方面还比较缓慢,直到2010年,只有纳西族人口的本科受教育水平超过10%,而其他民族接受高等教育的水平仍然很低,其中,哈尼族、拉祜族、佤族、德昂族和傈僳族等的大学本科受教育水平只有不到3%。

再来看各民族受教育年限的情况。

从表中可看出,1982年时,各民族的平均受教育年限都很低,而且差异也很大。最高的纳西族为4.32年,最低的拉祜族只有1.15年,两者相差3.17年,且都没有完成6年小学义务教育的水平。随后,各民族人口的平均受教育年限都有不同程度的提高,而且有的民族提高幅度还比较大, 2000年,白、纳西、阿昌和基诺等4个民族的平均受教育年限均完成了小学义务教育。2010年“六普”,除了傈僳和德昂2个民族的平均受教育年限尚低于6年之外,其余13个民族的年限都超过了6年。从各民族之间的平均受教育年限差异来看,1982年至2010年,最低的平均受教育年限从1.15年(拉祜族)上升到5.81年(德昂族),增加了4.66年,最高的平均受教育年限从4.32年(纳西族)增加到8.49年(纳西族),增长了4.17年。而平均受教育年限最低与最高的年限差从1982年的3.17年到1990年的4.22年,再到2000年的2.9年和2010年的2.68年,可以看出,各民族之间的平均受教育年限差距经历波动后在逐步缩小。

表5 云南15个独有少数民族的受教育年限

将表4至表6与表2对比分析可以发现,从1982年到2010年,各民族“白领阶层”和“蓝领阶层”人口占比不同程度的升高与这些民族受教育水平和受教育年限的提高呈正相关关系,而且职业结构在脑力劳动者中占比较高的白、纳西、基诺等民族,其受中学、大学教育的人口占比和受教育年限的长度都不同程度地高于其他民族。这一信息证实了教育确实影响到个人素质的提高,而个人素质对职业的获得存在着明显的作用。换句话说,近三十年来的职业结构变化与教育的普及、个人受教育程度的改变是紧密联系着的。

四、结语

通过对云南15个独有少数民族1982~2010年人口普查数据的分析,可以认为从改革开放以来,各民族就业人口的职业结构发生了明显的变化,这种变化体现在第一产业比例迅速缩小,第二、三产业比例稳步扩大,而这种宏观产业结构的改变,给人们的职业选择、社会流动提供了广泛的机会。在面对众多的职业进行选择的过程中,个人素质所起到的作用不容忽视。

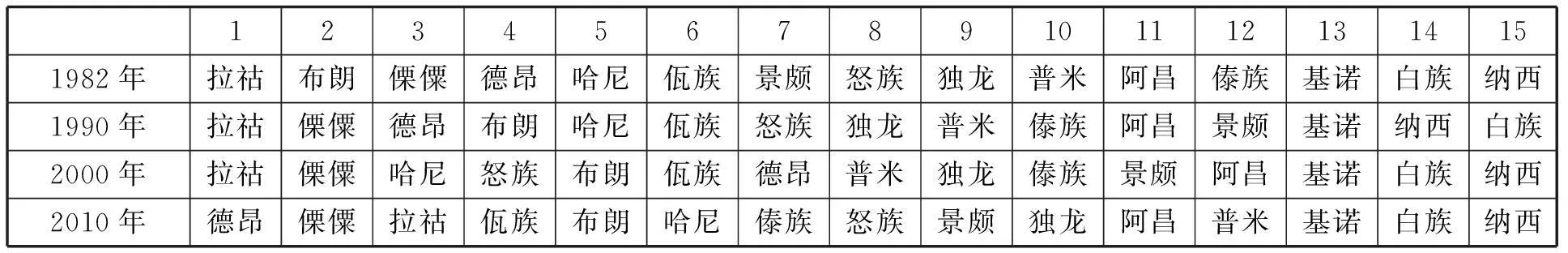

表6 1982~2010年各民族平均受教育年限排序对照表(左低右高)

社会学研究表明,在现代社会,劳动适龄人口通过参加社会劳动,获得社会地位和经济收入,是人们必需的生存和生活方式,而职业正是个人参与某种社会劳动的一种明显标志。伴随着社会向现代的发展,劳动者的分工和专业化水平不断细分,职业结构作为反映不同职业类型的劳动者在劳动者总体中的比例,成为一个国家或地区经济发展水平的表征,而劳动者在职业结构中的职业类型则反映出该劳动者的社会地位和社会境遇。换句话说,在现代社会,职业已经成为一个人政治地位、经济地位的反映,是社会分层最基本、最主要的指标之一。从某种意义上说,各民族在职业结构上的差异,当然地也会成为显示族群分层状况的重要指标之一。

不可否认,在一个多民族国家内部,如果一个民族的农业劳动者比例很高,说明这个民族群体仍然处于农业生产生活的状态;如果某个民族的成员担任党政机构负责人的人数和比例提高,表明这个民族群体在行政权力和政府决策方面具有的发言权和影响力在提升;如果某个民族从事专业技术职业的比例较高,则意味着该民族群体成员的受教育程度较高,其在国家社会经济活动与文化生活中的作用不可低估。正如马戎先生所言,在一个多族群国家中,少数族群的优秀成员如果能够保持不低于主流群体的“社会流动”性,那么他们不仅能够在现实生活中实现个人理想的同时促进社会各项事业的发展,也因此为本族群其他成员做出表率,鼓励其他成员在体制内努力发展,提高他们对国家和主流社会的认同程度,而且有可能为本族群其他成员的社会进入提供支持,从而保障了族群关系的和谐与社会整体的繁荣稳定。[4]本文关注云南15个独有少数民族的职业结构变迁,也欲为这种理念提供实证数据的支持,为云南的多民族和谐发展服务。

[参考文献]

[1]“当代中国社会结构变迁研究”课题组.2000~2005年:我国职业结构和社会阶层结构变迁[J].统计研究,2008,(2).

[2]李强.“丁字型”社会结构与“结构紧张”[J].社会学研究,2005,(2).

[3]马戎.我国部分少数民族就业人口的职业结构变迁与跨地域流动[J].中南民族大学学报,2013,(6).

[4]马戎.中国各族群之间的结构性差异[J].社会科学战线,2003,(4).

〔责任编辑:左安嵩〕

The Change of Professional Structure of the 15 Ethnic Minorities Unique to Yunnan Province during the Transitional Period: 2010 - 1982

GUO Shan

(Development Institute, Yunnan University, Kunming, 650091, Yunnan, China)

Abstract:Based on the Nationwide Census Data on population (1982-2010), this paper analyzes the change in professional structure of 15 minorities unique to Yunnan Province during the transitional period. Then it explores the influence of industrial structure change on occupational structure and how level of education affects the employment structure. The research reveals the changing characteristics of professional structure of the ethnic minorities in the past thirty years of reform and opening up.

Key words:unique ethnic group; professional structure; social change

中图分类号:C913.2

文献标识码:A

文章编号:1006-723X(2016)02-0067-06

作者简介:郭山(1963-),男,江西人,云南大学发展研究院教授,博士,硕士生导师,主要从事民族人口与社会发展、人口社会学研究。

基金项目:2013年度云南省哲学社会科学规划项目(YB2013062)