让沉默通过我们讲话

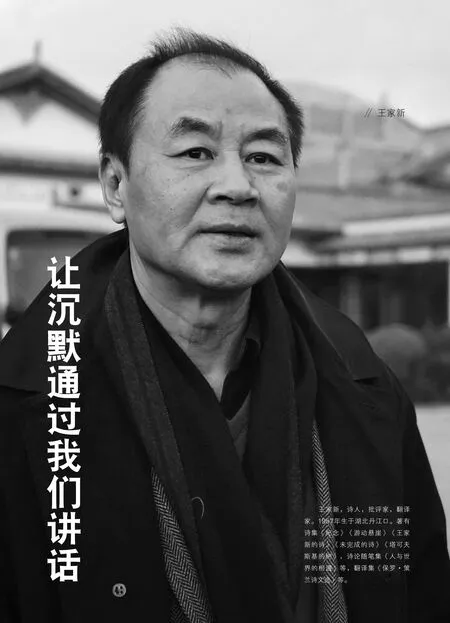

∥王家新

让沉默通过我们讲话

∥王家新

王家新,诗人,批评家,翻译家。1957年生于湖北丹江口。著有诗集《纪念》《游动悬崖》《王家新的诗》《未完成的诗》《塔可夫斯基的树》,诗论随笔集《人与世界的相遇》等,翻译集《保罗·策兰诗文选》等。

谢谢《大家》杂志的邀请。其实近些年我的关注点主要放在翻译上,一个是因为自己爱好,另外一个想法就是通过翻译与这个时代拉开一段距离。我们这些人——于坚、欧阳江河,还有我,都在诗坛经历了很多,将近40年了,长得让我们自己都有点不好意思,早就该“入土”了,但还在诗坛上。所以我想通过翻译与这个时代保持一种不即不离的关系,通过翻译为我所信奉的那些语言价值、精神价值工作。但是今天,我还是按会议要求主要谈一些创作问题。

刚才已提到我们漫长的创作历程。我们知道北岛现在很有点否定了他早年的《回答》的意思,我并不否定我早期的作品,纵然今天看得脸红。比如初中课本中收录的《在山的那边》,是我大二写的一首诗。我没想过它会入选课本,虽然现在再读我会非常不好意思,但是我也无法否定这一首诗,我只是忘了它,因为它们都是我写的。这就像策兰所说的,“我从不撤回我任何一首诗”,策兰那样讲很有点斩钉截铁的感觉。但另一方面,我想每一个写作者包括我自己都需要不断地调整自己,有时甚至需要颠覆自己。我们今天中午吃的饭菜端上来后,大家发现和昨天晚上的一模一样,耿占春说:“这样吃起来会有幻觉,我们不是吃过了吗?”写作同样如此,老是端上同样的东西,会产生幻觉,不是写过了吗?

所以我们的写作要能够不断进入到一个新的层面。去年一位青年评论家写了一篇关于我的论文,把我多年的创作作了一个梳理,最后说我的近作是“回到日常性”。刚才欧阳江河也谈到这样一个概念,但是如实说,我对这个概念,包括对“地方性”这样的概念还是有一些困惑。的确,比起我们曾经历过的剧烈的历史震荡,或者说,随着社会愈来愈趋向“世俗化”,我们的生活又回到了“日常”,但这个日常,不是每天的吃喝拉撒睡,而是我们在这“日常”状态下的存在和内心。这个“日常”恰恰是难以揭示的,这就像在意大利思想家阿甘本看来“当下”是最难抵达的一样。在阿甘本那里,“当下”已是个哲学的问题。具体到诗的写作,我们也可以说,“当下”也就是某种诗的“在场”,它关涉到我们自身的存在,关涉到我们对现实的复杂难言的感受。问题是,我们能否找到一个“当下的进入点”。这就是为什么我们需要不断地调整写作的角度。不管怎么说,和我90年代初期和在国外写的那些诗相比,我后来的写作,更倾向于如阿甘本所说的“蘸取当下的幽暗写作”,诗中也更多出现了日常生活的场景,一些经验和细节,等等。比如说有一首《和儿子一起喝酒》,这首诗很短,我有个儿子,在美国,是大儿子,初中、高中、大学、研究生都在美国读的书。他上研究生的时候我去看他,写下了这首诗,这里,我干脆把它念下来:“一个年过五十的人还有什么雄心壮志/他的梦想不过是和久别的/已长大的儿子坐在一起喝上一杯/两只杯子碰在一起/这就是他们拥抱的方式/也是他们和解的方式/然后,什么也不说/当儿子起身去要另一杯/父亲,则呆呆地看着杯沿的泡沫/流下杯底。”这样一首诗其实就是一口气写成的,一个长句被分了行。这里面也正是日常生活的场景,和儿子一起喝酒,泡沫流下杯底,一切尽在无言中。它呈现的是生活的细节、片段、瞬间,呈现的是经验的具体性。近十多年来,我的诗更多是这样的东西,所以评论就说回到“日常性”,虽然“日常性”也好,“当下”或“在场”也好,都很难一时说清,都是些幽灵般难以把握的概念。再比如说一首诗叫《黎明时分的诗》,这个题目看起来很“美文”的,但其实就是我清早五六点钟在海边散步看到一只小野兔,马上就有了这首诗。小兔子面朝大海,似乎在沉思,听见有人来,看了我一眼,一纵身就消失在草甸中。这首诗的最后几句是这样的:“真对不起/看来你的一生/也不只是忙于搬运食粮/你也有从黑暗的庄稼地里出来/眺望黎明的第一道光线的时候”。这首诗也就是一个场景、一个细节,主角是小野兔。后来一些读者也很喜欢这首诗,我说那就让我们一起向小野兔学习吧。当然,我这样说,其实也包含着一个诗人需要“降低身段”、回到那些看上去最卑微的事物中的意思。

一位很优秀的诗歌评论家、诗人陈超,大概去年十月底,他跳楼去世了。后来我写了两首诗,一首《悼陈超》、一首《忆陈超》。他留下了一些诗歌、诗学遗产,需要我们重新去看、去发掘,比如他有一个说法我非常赞赏,叫“经验的幽暗部分”。我经常感到我们这一代人是宏大叙事和“大词”造就的,80年代的时候诗人们纷纷写“大诗”,比规模、比气势,但是对陈超所说的“经验的幽暗部分”就深入不够,包括我自己。陈超跳楼对我是一个生命的重创,我听到这个消息时,无法承受,便开着车去河边,放着一个德国音乐家布鲁克纳悲痛的交响乐,最大音量地放着,带着发泄排解的性质,转了大半个小时后回家,当天写出那首《悼陈超》。一个星期之后,一直沉浸在回忆中的我,想到多年前和陈超相会时的一个细节——我们一起到成都开会,下了飞机,宾馆住下来之后找吃的。我说我请客,但陈超什么都不想吃,他就想吃一碗山西的刀削面,但在成都哪里会有什么刀削面呢?成都好吃的太多了,满街都是,但他很执着,一定要吃山西刀削面。当时他给我的感觉很累,嗓音沙哑,于是我在诗中写道“仿佛从那声音里我可以听到从你家乡太原一带/刮来的风沙……”。这样的感觉和语言细节对这首诗很重要。但是最后诗也有一些意义的扩展,“我们就这样走过一条条街巷,/只是我的记忆如今已不再能帮我。/ 我已记不清那一晚我们到底吃的什么,或吃了没有。/ 我只是看到你和我仍在那里走着——/有时并排,有时一前一后,/仿佛两个饿鬼/在摸黑找回乡的路”。这也是我要通过经验的具体性所产生的东西。它不会限于具体经验,但要从它开始。现在我写作的时候,往往像特朗斯特罗默说的“放弃雄辩”,也不提供过于明确的东西,但一定要进入未知,进入“经验的幽暗部分”。

我们是在郑和的家乡谈这些。郑和下西洋的气派比李白的“烟花三月下扬州”要大。我想诗歌当然也可以写这样的题材,史诗般的诗,但即使如此,也必须有经验作为支撑,要有具体丰富的经验,不能在那里大而无当地写,写出来也是假史诗、伪史诗。所以我很认同陈超的说法,也许真正的诗就在这个幽暗部分。我想我们中国古典诗歌之所以伟大,其中魅力就在于经验的具体性。我这样一个写作者,“文革”后期爱好文学,77年考上大学,那个年代诗坛的风气就是“抒情与思考”,结果很多写作比较空洞,好在我及时听从了里尔克的教导:诗不是什么情感,诗是经验。所以后来我调整自己的写作,到了现在,更关注经验的具体性。欧阳江河刚也谈了“物质性”,我也认同这个说法,语言也是有它的“物质性”的。比如说我举个例子,卞之琳翻译莎士比亚十四行诗有一句特别好,“我的爱能在墨痕里永放光明”,这个“墨痕”就特别好,有一种语言的物质性,当然还有精神性。精神性和物质性恰好结合在一起,就永远闪耀出诗歌的光明。如果莎士比亚说“我的爱能永放光明”,那就是大白话,不是诗。梁宗岱的翻译就没有卞之琳的好,“我的爱在翰墨里永放光芒”。还是“墨痕”好,有一种语言的“物质性”和质感。这也说明,经验的具体性往往是与语言的质感结合在一起的,离开语言的质感和精确性,经验的具体性就谈不上。这也是我写作的一个关注点,无论我们写什么,语言一定要具体、要精确,要带给我们生命本身的质感,不能空洞,不能空泛,一定要使事物历历在目,伸手可以触及。作为一个写作者,我们一生都在学习如何使用语言。近些年,我更关注语言的精确性,在我的翻译中也是如此,有些评论家也认为我的翻译有个特点就是非常精确。策兰的诗就是既精确又神秘的。德国人的精确是非常可怕的精确。有个德国诗人有一句话我很欣赏,他说:“在优秀的诗歌里我们可以听见颅缝是怎样被缝接的?”在优秀的翻译里我们应该听到这一点。我们的汉语言文化就缺乏足够的精确性,这是西方语言文化的一个特质。所以我的写作和翻译,都很注重语言的精确性,比如说我举个例子《牡蛎》,几年前,我在山东一个岛边,一个农家乐吃完饭就有了这首诗,诗的第一节:“聚会结束了,海边的餐桌上/留下了几只硕大的/未掰开的牡蛎。”“硕大的”“未掰开的”,语言一定要达到这种精确性。第二节:“‘其实,掰不开的牡蛎/才好吃’,在回来的车上/有人这样说道。没有人笑,/也不会有人去想其中的含义。/傍晚的涛声听起来更重了,/我们的车绕行在/黑暗的松林间。”一首短诗,虽然是一气呵成, 但是写的时候,其具体性和精确性,都是我很注重的,比如说“傍晚的涛声听起来更重了”,傍晚的涛声和白天是不一样的,我们必须达到这种感觉的精确性。但诗歌永远是诗歌,无论怎么写,它必须“耐读”。很多人比较喜欢这首诗,但说不知道什么意思,说“有点捉摸不透”。这就是我想达到的一个效果。我写出来就是诗,怎么读就是你们的事,而且我也尽量提供解读的多种可能性,这是我作为一个诗人的职责和任务。另外,我甚至还有一种想法,就是有意识地让你掰不开。前些天在上海民生美术馆我也读了这首诗,我跟主持人胡续东开玩笑:“不知续东能不能掰开。”有的人说,你这个诗写得挺色情的,当然这也是一种读法。这首诗可能比较丰富,有其他含义,但最终我想通过经验的具体性、精确性,还想传达一种更难言的东西,或者说更神秘的东西,即存在本身的无言。所以这首诗到最后是“我们的车绕行在/黑暗的松林间”,就言犹未尽地结束了,而这意味着我们永远在通向存在的路上,最后让沉默本身为我们讲话。这起码是我的一个写作意图,可能文本本身也包括了这样的诗意效果。

我当下的困惑,还有一个诗的真实性的问题。我们老是谈“诗与现实”,可是歌德说的是“诗与真”,这比“诗与现实”更深刻、更本质。比如说我在90年代初写下的《帕斯捷尔纳克》《转变》等,至今人们还在传诵,纵然有一些不完美,或是有些句子语言有点空泛,可是它依然有它的生命力。为什么?有一种真实性为它作了担保,有一种个人命运和历史的真实性为它作了担保。所以真实性太重要了。这点我也非常认同米沃什对于诗歌的定义:真实永远是“第一义”的。如果我们不谈诗的真实性问题,只谈诗歌的修辞技巧,那就是舍本求末。就像中国的赋比兴一样,我认为中国的根本诗训就是“诗言志”,另外是“兴”,太重要了。刘勰当年就批评过“比风日盛,兴义消亡”。兴是诗歌最根本的东西,是生命内在的感发,是诗之为诗的内在保证。没有这一点,会有杜甫这么伟大的诗人吗?当然杜甫语言功力也非常厉害,但没有他那样的诗心,那么真实、强烈、深刻、沉痛的生命感发,会有艺术的生命力吗?

尼采把写作分为两种,一种过剩的写作,另一种饥饿的写作。当然他更赞赏饥饿的写作,因为它真实,它有一种真实的痛感、内在的迫切性。中国已全面进入一个消费时代,现在我们看到很多诗缺乏真实感,很多就是无病呻吟。这样的诗写再多有什么用呢,它无非是给这个消费时代贴一道花边,它也不可能有持久的生命力。这是我们现在的困境。人们常说掐自己大腿应该会感觉到痛,但也许我们现在的状态就是再掐也感觉不到痛。腐败也绝不只是什么贪官在腐败,是时代在腐败、文化在腐败,我们的肉体和精神全面腐败,写出的作品缺乏“兴”,缺乏更彻骨的东西,缺乏真实性的东西。一般来说过于热门的东西我会回避采访。但有一次我正好在开车,一位女士打电话来说要做有关余秀华诗歌的采访,她说王老师你千万别回避,我是人大外语学院毕业的。我就答应了。我说余秀华我读了,有才,语言也是真实的,打动人,有真实的感人的力量,这是“过剩时代的饥饿写作”。那个学生说,王老师你这个说法特别好。我看过于坚的文章,讲他80年代怎么读书、怎么找书读,那是我们那一代人真实的饥饿感。为了一本书可以跑几十里山路去借,读到时几乎每个字词都要吞咽下去,生怕读完。那是我们那一代人。现在呢?

时间快到了,最后我这里还要谈一个信仰的问题。这个困惑也早就有了,十多年前我在一个诗片断系列《变暗的镜子》中曾写道:“活到今天,要去信仰是困难的,而不去信仰是可怕的。”近些年我再次感到这一点,但问题是,作为一个中国诗人我们信什么?冯至先生在上个世纪40年代说他走上的是一条“追求真、追求信仰”的道路,我们今天当然可以什么都不信,但我们的写作可以救我们吗?问题就在这里。今年的青海湖诗歌奖给了一个俄罗斯诗人库什涅尔。在北京时我们座谈,我第一次见到他就很惊讶,因为他长得酷似曼德尔施塔姆,他也是犹太人,也生活在彼得堡。再看他出生的年份,1936年,我马上想到在两年之后的冬天,曼德尔斯塔姆死在流放去远东的路上。他死之前念的诗被狱友记录下来,“黑色的夜/幽闭恐怖的兵营/鼓胀的虱子”。几乎就在同一年,另一个彼得堡伟大的女诗人阿赫玛托娃,在寒风中排队去看望她在监狱里的儿子,排了一百多天。30年代在俄国是大恐怖的年代,所以我很惊讶我眼前这位来自彼得堡的诗人是怎样长大的。他的诗可以说是“白银时代”的一个余响。他是否受到命运特殊的眷顾,而没有像他的朋友布罗茨基那样,被当局定性为“社会寄生虫”。我知道布罗茨基在去美国流亡之前把自己的诗抄送给了库什涅尔。我就是好奇,他是怎么度过那个年代的?我们不了解这一切,也无法揭开那道铁幕。他只是在座谈时数次很激动地对我们讲“生命是一个恩赐”,并不断地比划手势。这对我更有触动了。我当时就在想,这究竟是谁的恩赐,或者说是什么更高的意志和力量使这位彼得堡诗人从那个艰难的年代走到了今天?是所谓的诗歌吗?是我们这些人所谈论的诗歌吗?

我这样提问,是因为诗歌毕竟是对我们个人很严肃的东西,它不仅是美,也不仅是些漂亮的修辞。我自己这些年写作上的变化和调整,在根本上仍是出自这种内在的追问。我想我们还要追问下去。

好,就到这里,谢谢。

责任编辑:夏烁