口服普萘洛尔对比激素治疗婴幼儿血管瘤临床疗效的Meta分析

王立冬 李晋福 裴周颖 张宝林

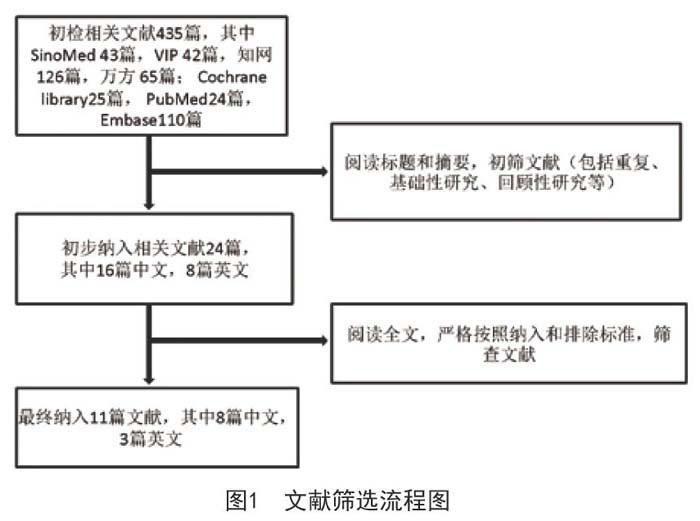

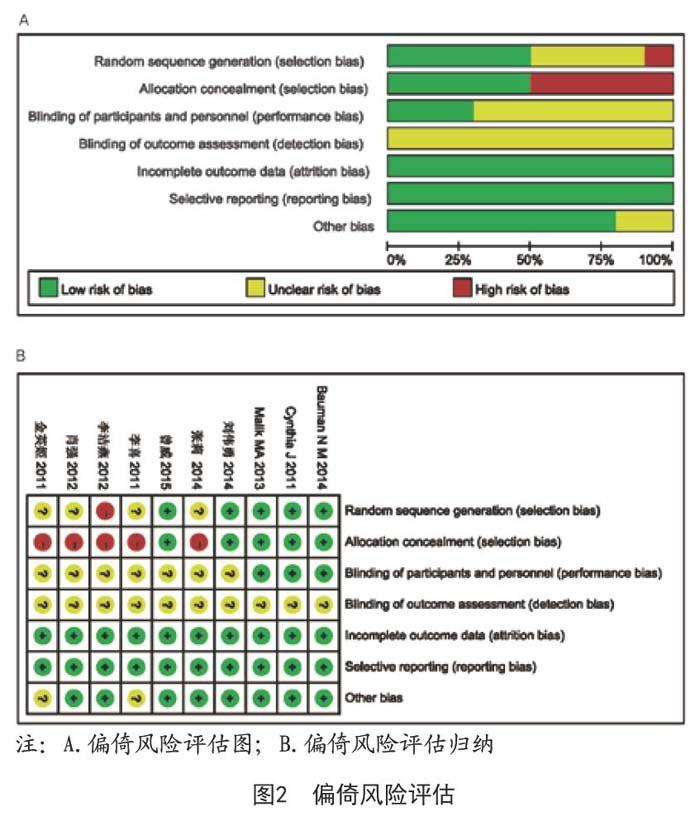

[摘要]目的:与口服皮质类固醇激素相比,评价口服普萘洛尔(心得安)治疗婴幼儿体表血管瘤的疗效及安全性。方法:计算机检索Cochrane library、PubMed、Embase、万方、SinoMed、CNKI、VIP,以“普萘洛尔”、“激素”、“婴幼儿血管瘤”为关键词,期限为2008.01-2015.06,检索所有关于口服普萘洛尔治疗婴幼儿体表血管瘤的RCT或CCT,对照组干预措施为口服皮质类固醇激素,并检索纳入文献的参考文献,防止漏查。对最终所纳入的研究进行方法学质量评价,然后通过RevMan5.3软件行Meta分析。结果:共纳入11个随机对照试验,试验组口服普萘洛尔361例,对照组口服激素308例,共669例体表血管瘤患儿。Meta分析结果显示:两组的有效率有统计学差异[OR=3.92,95%CI(2.77,5.54),P<0.00001],试验组优于对照组;两组的不良反应发生率也有统计学差异[OR=O.09,95%CI(0.06,0.14),P [关键词]婴幼儿血管瘤;普萘洛尔;激素;随机对照试验;Meta分析 [中图分类号]R732.2 [文献标志码]A [文章编号]1008-6455(2016)01-0044-04 血管瘤是由血管内皮细胞增殖形成,目前文献多特指婴幼儿血管瘤,旧称草莓状血管瘤。婴幼儿血管瘤是小儿最常见的良性肿瘤,发病率报道不一,一般为3‰-1%,可于身体的任何部位出现,以皮肤和皮下组织多见,好发于面颈部,常表现为皮肤鲜红色肿块。虽然血管瘤具有自发消退的特征性病史,但对于生长迅速及出现并发症的患者,需要积极治疗。2008年,法国Bordeaux儿童医院第一次报道了口服普萘洛尔治疗血管瘤的11例患者,此后为验证其有效性和安全性,国内外学者进行了大量研究,发现普萘洛尔治疗血管瘤具有良好效果,并且不良反应较少。但由于研究人群、干预措施等存在差异,研究间的异质性较大。以下笔者从循证医学的角度对口服普萘洛尔与口服激素治疗血管瘤的疗效及安全性进行比较,现报道如下。 1 一般资料 1.1 文献检索 通过计算机对Cochrane Library、PubMed、Embasedatabase、万方电子期刊全文数据库、中国生物医学文献服务系统(SinoMed)、中国知网(CNKI)数据库、维普(VIP)期刊全文数据库进行检索,检索2008年1月2015年6月所有关于治疗婴幼儿体表血管瘤,普萘洛尔与皮质类固醇激素相比较的临床对照试验(CCT)或随机对照试验(RCT),根据各数据库特点,采用相应的检索策略。 1.2 纳入和排除标准 纳入标准:①研究对象:根据临床表现和患儿病史,结合CT或彩超诊断为血管瘤者,发生于头面颈部、躯干或四肢等体表部位,且无其他疾病,无论单发或多发,种族、性别不限;②研究设计:为国内外以中文或英文公开发表的关于治疗婴幼儿体表血管瘤,普萘洛尔与激素相比较的RCT或CCT,不论采用盲法与否;③干预方法:口服普萘洛尔vs.口服激素类药物。排除标准:①治疗期间接受其他干预措施;②数据描述不清或资料交代不清;③研究内脏型血管瘤、血管畸形的文献。 1.3 疗效判定标准 采纳Achauer等提出的四级标准。I级:瘤体缩小< 250r6;II级:瘤体缩小26%-50%;III级:瘤体缩小51%-75%;Ⅳ级:瘤体缩小>75%。治愈例数=Ⅲ级+Ⅳ级,有效率=治愈例数/总例数×100%。 1.4 筛选文献 由两名研究者独立检索并阅读所得文献的标题和摘要,直接筛除明显不符合标准的文献,对可能有用的文献则获取全文,并交叉核对所得结果,对存在分歧的则通过讨论决定,编制资料提取表。 1.5 偏倚评估 根据Cochrane系统评价手册,通过包括随机序列的产生、分配隐藏、参与者与实施者盲法、测量盲法、结果数据的完整性、选择性报告结果及其他偏倚,共六条标准对纳入的文献进行偏倚风险评估。 1.6 统计学分析 采用R evMan5.3软件进行Meta分析。各文献间的统计学?异质性采用X?(卡方)检验,检验水准a=0.05,采用I?定量分析异质性。各研究无统计学异质性(P>0.1,I?< 50%)时,可采用固定效应模型(fixed effects model)进行Meta分析;各研究间存在统计学异质性(P≤0.1,I?≥50%)时,对导致异质性的因素进行亚组分析;若统计学异质性存在,而差异无明显临床意义时,可选择随机效应模型(randomeffects model)进行Meta分析。采用比值比(OR)和950h可信区间(CI,confidence interval)分析和统计疗效指标。如果纳入研究足够,则通过软件绘制漏斗图(funnel plotanalysis),判断是否存在发表性偏倚。 2 结果 2.1 检索文献 初检共得到435篇文献,筛除与主题不相关的文献,初步纳入24篇文献(中文16篇,英文8篇)。通过对初筛所得研究进行全文评价,最终纳入文献为中文8篇,英文3篇。见图1。 2.2 方法学质量评价 报道随机序列产生方法的有6篇,分配隐藏并对实施者采用盲法的有3篇,但所有研究均未明确表述是否在测量结果时实施盲法,所有研究均表述了失访和退出的情况,2篇文献未说明纳入对象基线治疗是否相似,其余9篇均不存在其他偏倚来源,见图2。 2.3 经周期治疗后,试验组与对照组在婴幼儿血管瘤治疗中的有效率及不良反应发生率的Meta分析。

2.3.1 总有效率比较:普萘洛尔组361例,激素组308例。经过异质性检验,各研究间异质性无统计学意义(P=O.40,I?=4%),采用固定效应模型。通过Meta分析:试验组和对照组总有效率差异有统计学意义[OR=3.92,95%CI(2.77,5.54),P 2.3.2 不良反应发生率比较:纳入的11组对照研究均提供了治疗后发生不良反应的数据。试验组361例,对照组308例。经过异质性检验,各研究间无统计学异质性(P=O.15,I?3l%),采用固定效应模型。通过Meta分析:试验组和对照组的不良反应发生率差异有统计学意义[OR=O.09,95%CI(0.06,0.14),P 2.4 发表偏倚检测 发表性偏倚在Meta分析步骤产生的偏倚中较为常见,通过绘制漏斗图可以帮助判断发表性偏倚的风险大小。以横坐标为总有效率的OR值,纵坐标为OR值的倒数绘制漏斗图(见图5),可见图形以中间轴为中心左右基本对称,提示本研究纳入文献的发表性偏倚的风险较小。 3 讨论 婴幼儿血管瘤是胚胎时期血管发育异常所致,以血管内皮细胞增殖为主要特征,其发病机制尚不明确,大部分患者会经历增殖期、稳定期及消退期的自然病程,特征性病史表现为出生不久开始迅速增生和约1岁时开始自发消退。虽然血管瘤有自行消退的可能,然而临床观察近半数患儿在血管瘤退化后可遗留色素沉着、毛细血管扩张、瘢痕形成、纤维和脂肪沉积等影响外貌美观的后遗症;另外,少数生长迅速的血管瘤能在数周内侵犯大片正常组织和器官,严重时甚至累及整个面部,造成严重的外貌畸形和功能障碍。治疗手段包括全身或局部激素治疗、抗肿瘤药物局部治疗、激光治疗、放射治疗、手术治疗等。但这些治疗方法均存在一定的缺点,如:长期服用激素会引发较多副作用,包括发育异常、免疫紊乱,抗肿瘤药物的骨髓抑制及神经毒性大,激光治疗对深部血管瘤基本无效,放射治疗可导致骨生长中心的抑制和深部组织的损伤等并发症,手术治疗的局部损伤较大且对特殊部位大而深的血管瘤可行性差。自2008年偶然发现口服普萘洛尔可以用于治疗血管瘤,良好的效果、较少的不良反应、较好的依从性,使其逐渐成为治疗婴幼儿血管瘤的一线治疗药物。 本文共纳入的11个研究,包含669例不同程度的体表血管瘤患儿,Meta分析结果显示:在药物治疗婴幼儿体表血管瘤方面,普萘洛尔效果比皮质类固醇激素疗效更好且不良反应更少。统一采纳Achauer等提出的疗效评价四级标准,并规定瘤体及皮损颜色消退50%以上为治疗有效,使得总有效率对比的结果更可靠;普荼洛尔组出现不良反应的只有29例,主要是心率减慢、低血糖等,患儿可耐受且治疗结束后症状可消除,而激素组中出现不良反应的高达141例,包括满月脸、向心性肥胖、高血压、易兴奋、多尿、多毛等Cushing综合征的临床表现,其原因是长期口服大剂量外源性激素,引起蛋白质、脂肪、糖、电解质代谢的严重紊乱及干扰其他多种激素的分泌,后期对患儿正常发育影响较大。 本研究纳入的国外文献只占全部纳入文献的3/11,比重较小,并且缺乏非公开发表的会议文献、学位论文、专题报告、政府文献等灰色文献的证据,因此,存在发表偏倚的可能性较大;另外,本文纳入的各研究的样本量较小,各研究对象的发病情况、服药疗程和随访时间等均不完全一致,且存在随机方法描述不清、分配隐藏及盲法的选择不明确,在一定程度上影响了本研究的公信力。但由于选择国内外权威数据库,运用较为全面的检索策略,由两位检索者独立进行检索,有严格的文献纳入和排除标准以及文献质量评价方法、偏倚评估方法,应用时下比较完善的RevMan5.3软件,并对比较结果进行了异质性检验,故所得结论的可信度比一般文献综述高。 本研究证明:普萘洛尔治疗婴幼儿体表血管瘤疗效优于糖皮质激素,而且不良反应较糖皮质激素小。为普萘洛尔在临床上更广泛地应用于治疗婴幼儿体表血管瘤提供了一定的科学依据,但仍需大样本、多中心、高质量的随机对照研究进行临床观察,并且需要进一步研究普萘洛尔治疗血管瘤的具体机制,以期更好地应用于临床。