东亚佛书之环流

——以《胜鬘经》为例

王 勇

(浙江大学 人文学院,浙江 杭州 310058)

东亚佛书之环流

——以《胜鬘经》为例

王 勇

(浙江大学 人文学院,浙江 杭州 310058)

在东亚汉译佛教圈内,译经与注疏促进了佛经的普及与传播。《胜鬘经》的三种汉译本中,刘宋时期求那跋陀罗的译本流传最广,自南北朝至隋唐各种传注本层出不穷,新罗元晓、日本圣德太子也先后据此制疏。公元7世纪初,笃信佛教的圣德太子为女帝推古天皇讲赞《胜鬘经》,在此基础上撰成《胜鬘经义疏》。该书不仅由高句丽僧惠慈带回朝鲜半岛流通,唐大历七年(772年)由入唐僧诫明等带至扬州,唐僧明空阅后制末疏名之为《胜鬘经疏义私钞》。此《私钞》成书半个多世纪后,圆仁于开成三年(838年)入唐求法,巡礼五台山时有缘获之。尔后在日本被视作“大唐高僧之制造,日域面目之秘书”而珍藏至今,然而在中国唐宋时已散逸不存。这部唐代佚书,江户时代以来的刻本均作“六卷”,唯西教寺正教藏舜兴写本为“一卷”,与圆仁《入唐新求圣教目录》相合。细心比对写本与刻本,发现刻本将《胜鬘经》、《胜鬘经义疏》及《胜鬘经疏义私钞》即经、疏、钞合为一部而敷衍成六卷,已失原貌甚明。写本不仅保持原书体裁,而且有九则跋记还原该书传存轨迹。

圣德太子;《胜鬘经义疏》;书籍之路;《胜鬘经疏义私钞》;写本与刻本

佛教在东亚*本文使用的“东亚”,局限于文化地缘概念,大抵指汉字流通区域,涵盖历史上的中国大陆、朝鲜半岛、日本列岛、琉球群岛及越南等地区。区域内的兴盛,很大程度上依赖于经书的汉译及其传播。历史上虽然盛传梵僧白马驮经东来、唐僧西天求法而归之类的佳话,那毕竟只是伟人奇士演奏的“阳春白雪”;佛教乃随着佛经的汉译而普及世间,继而传播至汉字文化圈内的周边地区。汉字文化圈内书籍的环流,构成东亚文化交流史上一道独特的风景线。

《胜鬘经》凡十五章,叙述阿踰阇国友称王之妃胜鬘*“胜鬘”之词义,据吉藏《胜鬘宝窟》卷上,一说为“胜鬘父母,借彼世间殊胜之鬘以美其女,故号胜鬘也”(《大正新修大藏经》第37册,第2b页)。夫人,受其父波斯匿王、母末利夫人熏陶而皈依佛门,并得佛之授记而宣说大乘佛法,此即《胜鬘经》之由来。

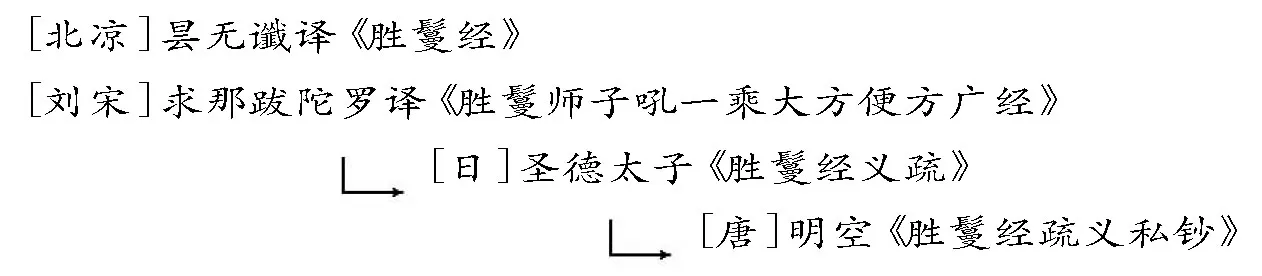

此经传入中土,先后共有三译。最早的[北凉]昙无谶译本《胜鬘经》*此本由昙无谶在玄始年间(412-428年)译成,[隋]费长房《历代三宝纪》著录。散佚已久,唐代智升《开元释教录》即已列为阙本;最晚的唐代菩提流志译本《胜鬘夫人会》*此本系[唐]菩提流志于神龙二年(706年)到先天二年(713年)间译成,编入《大宝积经》第四十八会,今存。编入《大宝积经》第四十八会,留存至今。

然而,介乎二者之间的[刘宋]求那跋陀罗译本《胜鬘师子吼一乘大方便方广经》*此经异称甚多,一般以《胜鬘经》之名流通,又略作《师子吼经》、《胜鬘师子吼经》、《师子吼方广经》、《胜鬘大方便方广经》等,收录于《大正新修大藏经》第十二册。弘传最广。此译本甫出,因文字简要、传义精当,甚得当时好评。刘宋时竺道猷即反复披寻,撰《胜鬘经注解》五卷释之;此后自南北朝至隋唐,各种注疏层出不穷,惜乎散佚者泰半、传世者仅少。

《胜鬘经》三译

[唐]菩提流志译《胜鬘夫人会》

此译本除了在中土传承,同时也流播到域外。隋末日本圣德太子的《胜鬘经义疏》、唐代新罗学僧元晓的《胜鬘经疏》,均据刘宋译本注疏,说明其影响波及整个东亚,在书籍之路上演绎出诸多佳话。本文拟作探讨的两书——日本圣德太子的《胜鬘经义疏》与唐僧明空的《胜鬘经疏义私钞》,堪称其中的精彩片段。

一、从《胜鬘经》到《胜鬘经义疏》

两汉之际,佛教从印度传入中国;公元384年,胡僧摩罗难陀自东晋入百济,枕流王延之入宫,《三国史记》(百济本纪)说“佛法始于此”;尔后约经170年,百济圣明王遣使倭国,献“释迦佛金铜像一躯、幡盖若干、经论若干卷”*[日]舍人亲王《日本书纪》钦明天皇壬申年(552年)十月条。后世文献多据此取“壬申年说”,然而比《日本书纪》成书更早的《元兴寺伽蓝缘起并流记资财帐》及《上宫圣德法王帝说》均作“戊午年(538年)”,二者相距14年。,佛教自此完成自西徂东的传播历程。

佛教初传倭国,引发崇佛与排佛之抗争,历时约半个世纪,至圣德太子统摄朝政(593年)而底定。*[日]佚名《怀风藻》序云:“逮乎圣德太子,设爵分官,肇制礼仪,然而专崇释教,未遑篇章。”圣德太子不仅在新颁的《宪法十七条》(604年)中告诫臣民“笃敬三宝”,而且身体力行讲经传教。

《日本书纪》推古十四年(606年)七月条载:“天皇请皇太子令讲《胜鬘经》。”同年续讲《法华经》,天皇赏赐甚渥云云。圣德太子讲经的事迹,亦见于《上宫圣德法王帝说》、《法隆寺伽蓝缘起并流记资财帐》、《延历僧录》(上宫皇太子菩萨传)等同时代文献,细节虽各有出入,但内容足可互为印证。*[日]佚名《上宫圣德法王帝说》将讲赞《胜鬘经》事系于推古六年(598年)四月十五日条,或有所据,值得关注。日本历史上首次讲经法会,在佛教东传史上具有划时代意义。以此为标志,日本的知识精英不再拘泥于佛像威仪等表象,开始触及佛教负载的知识体系及其内在的思想理路。讲经之后的制疏,则进一步深化了对佛理的探究。

圣德太子讲赞的佛经,《法隆寺伽蓝缘起并流记资财帐》作“《法华》《胜鬘》等经”。此处一个“等”字,说明未必限于《胜鬘经》与《法华经》,如将讲经与制疏联动考虑,则《维摩经》也可列为候补。

圣德太子在讲经基础上制作注疏,据《上宫圣德太子传补阙记》记载,所谓“三经义疏”的撰年依次为《胜鬘经义疏》一卷(611年)、《维摩经义疏》三卷(613年)、《法华义疏》四卷(615年)。

6世纪中叶,从百济传入日本的“经论若干卷”已失其名,但《胜鬘经》肯定是早期从朝鲜半岛传入日本的佛经之一。后世的文献记载及图像数据显示,圣德太子讲赞《胜鬘经》时手执“麈尾”,且有遣隋使、朝鲜半岛高僧等陪坐*描绘太子讲赞《胜鬘经》情景的绘画群,统称“圣德太子胜鬘经讲赞图”,盛行于镰仓时代,图中圣德太子多执麈尾讲经。,颇有萧梁帝王玄风佛教之遗范。考虑到南朝与百济交往密迩,起自南朝、中经百济、达于日本的“海上书路”跃然而出,而从《胜鬘经》到《胜鬘经义疏》更是印证了这条书籍之路的存在。

关于包括《胜鬘经义疏》在内的“三经义疏”,学术界尚有诸多问题存在争议。比如作者,有中国僧撰、朝鲜僧撰、渡来僧撰、圣德太子撰诸说;再如小野妹子“南岳取经”之说,存疑学者不在少数。

关于第一个问题,笔者认为井上光贞的看法比较公允,即“上宫疏”未必意味圣德太子个人独著,而是圣德太子组织身边的朝鲜半岛乃至中国大陆的知识人士集体编撰而成。*[日]井上光贞:《三経義疏成立の研究》,载坂本太郎博士古稀记念会编:《続日本古代史論集》,吉川弘文馆1972年版。前些年,驹泽大学的石井公成教授利用电子数据库检索比对“三经义疏”的词汇修辞特点,发现被动、使役、否定、愿望、接续、敬语等用例带有“倭习”,这些特殊用法多为三书并见,间或出现在其他日本文献及新罗文献上,但基本上不见于中国文献。这项实证性研究的成果,在很大程度上可以终结有关撰者的争论,即三疏“为相同作者群或同一学派所创作的作品群,绝不会出自中国人之手”*[日]石井公成《三経義疏の語法》(载《印度学仏教学研究》57卷第1号,2008年12月)结论如下:“三经义疏的共同点在于包含不规范的汉语表述、使用极为相近的修辞……这些语言特征与《日本书纪》中被断为‘倭习’的特殊语法及唯见于日本与新罗文献的修辞相合。此外,三经义疏的科文用词皆依据法云的《法华义记》。由此推断,三经义疏为相同作者群或同一学派所创作的作品群,绝不会出自中国人之手。”。

关于第二个问题,唐人思托《延历僧录》(上宫皇太子菩萨传)载:“次发使往南岳,取先世持诵《法华》七卷一部。一部一卷成小书,沈香函盛。经至,即作《疏》四卷释经,又作《维摩注疏》三卷、《胜鬘经疏》一卷。”佛教文献中流传的“南岳取经说”,不排除带有后世信徒敷衍的成分,但笔者近来重视平安时代史籍《经籍后传记》的记载:“以小治田朝(今按推古天皇)十二年岁次甲子正月朔,始用历日。是时国家书籍未多,爰遣小野臣因高于隋国,买求书籍,兼聘隋天子。”*引文据[日]田中健夫编:《善邻国宝记 新订续善邻国宝记》,集英社1995年版。事在推古十二年(604年),一句“是时国家书籍未多”显示出遣使求书的紧迫性,似乎与圣德太子的讲经制疏有关,恰好与佛教文献的“南岳取经说”互为印证。

“三经义疏”在撰述过程中,参考了大陆和半岛的佛学成果,而尤以南朝梁的三大法师为圭臬。概而言之,《胜鬘经义疏》祖述庄严寺僧旻的学说,《维摩经义疏》依据僧肇的《注维摩诘经》,《法华义疏》参酌光宅寺法云的《法华义记》。由此判断,《胜鬘经义疏》继承了中国南朝的佛学传统,是佛书从南朝经百济流入日本过程中结出的硕果。

二、《胜鬘经义疏》之西传

高句丽僧惠慈(一作“慧慈”)于推古三年(595年)来到日本,被圣德太子延聘为“内教(佛教)”之师,与百济僧慧聪并称“三宝之栋梁”。圣德太子在讲经制疏过程中,每遇滞疑辄询于师,有时相互切磋,所以说“三经义疏”亦倾注了惠慈、慧聪等的心血。*[日]藤原兼辅《圣德太子传历》在讲经(《胜鬘经》、《法华经》)记事之后云:“二件经,太子略制义疏,未有流通。高丽惠慈法师以下,各在讲场,咨其所得,太子取舍,合其正理。自此始有究竟之志,后年制毕。”如果井上光贞推断吴人福亮为《维摩经义疏》作者有据,那么“三经义疏”可谓东亚知识精英通力合作之结晶。

“三经义疏”既是佛书自西徂东流播的结果,同时开启佛书自东向西回流之先例。《法华义疏》告成于推古二十年(615年)四月十五日,同年十一月十五日惠慈任满回国,将“上宫疏”携归高句丽*[日]佚名《上宫圣德法王帝说》云:“慧慈法师赍上宫御制疏,还归本国流传之。”,甚至在“彼土讲演”*[日]佚名《上宫圣德太子传补阙记》载:“制诸经疏,义傥不达。太子夜梦见金人,来授不解之义。太子乃解之,以问慧慈法师。法师亦领悟,发不思、叹未曾有,皆称‘上宫疏’,谓弟子曰:‘是义非凡,持还本国,欲传圣趣。’庚辰年四月,持归本书,彼土讲演。”。这是有关“三经义疏”流播海外的最早记录。

《上宫圣德法王帝说》与《上宫圣德太子传补阙记》只称惠慈携归的是“上宫疏”,但从前后文脉推断,当指《法华义疏》。成书较晚的《圣德太子传记》(1318年),则明记惠慈携归的是《法华义疏》。*[日]佚名《圣德太子传记》:“慧慈法师乃高句丽硕学,太子二十四岁时来朝。其学亘二教,其智穷三藏。故为太子师范,居本朝二十一载。推古二十年,有维桑之思而告辞,乞太子所作《法华疏》以为纪念。……其后,慧慈法师归高丽,讲谈彼《法华疏》,教化人民。”

据《圣德太子传私记》记载,唐长寿三年(694年),衡山僧俗数人渡海至日本,到法隆寺(鵤僧寺)寻访流布中国的五卷本《义疏》之本经。*[日]显真《圣德太子传私记》:“持统天皇八年甲午,唐土衡州僧俗来朝,彼国长寿三年也。彼僧诣鵤僧寺,寻云:‘此朝圣德太子五卷《义疏》,我国流布,其旨甚深,尤所依用也。其本经定可在当寺,望令披见。’”这里所提及的五卷本《义疏》,一种说法是《法华义疏》的草本。*[日]显真《圣德太子传私记》提到《法华义疏》有两种,四卷本“存此朝,即后疏”,五卷本“不存此朝,即先疏”。饶有趣味的是,传闻为“小野妹子将来经”,原存“斑鸠文殿”(法隆寺东院)、现藏东京国立博物馆、俗称“国宝《细字法华经》”的古写经,其卷尾跋云:“长寿三年六月一日抄讫,写经人雍州长安县人李元惠,于扬州敬告此经。”

以上列举了《法华义疏》流播东亚的诸种传说,虽然这些都不能直接视为信史,但传说中往往也潜藏着史实的踪影。现存《法华义疏》稿本四卷,内题“此是大委国上宫王私集非海彼本”。长沼贤海认为奈良时代此书送入唐朝,为了简别于中土典籍,特意标明作者国籍,此后这一撰号又移记于稿本。*[日]长沼贤海:《圣德太子论考》,平乐书店1971年版,第170页。

上述推测是比较合理的,因为不仅《法华义疏》稿本有此撰号,今本《胜鬘经义疏》卷首亦有同样的撰号。值得庆幸的是,到了8世纪后期,入唐僧携“上宫疏”西渡已见诸可靠的文献载籍,使我们对这个问题的讨论可以进入实证考察的阶段。

唐大历七年(772年),入唐僧诫明(一作“戒明”)、得清(一作“德清”)等八人渡海至扬州,以《胜鬘经义疏》一卷、《法华义疏》四卷献呈龙兴寺大德灵佑,事见唐僧明空撰《胜鬘经疏义私钞》开题,兹录全文如下:

此经前后两译,一云《胜鬘经》,亦云《胜鬘师子吼一乘大方便经》,此是晋安帝世三藏法师昙摩译。注云《胜鬘师子吼一乘大方便方广经》,此是宋元嘉年求那跋陀罗于扬都译,并出刊定录。今上宫王疏所释,即是后译经,有二十一纸。

其《疏》,唐大历七年日本国僧使诫明、得清等八人,兼《法华疏》四卷将来扬州,与龙兴寺大律阇梨灵佑。其上宫王,是安南都护晁衡始也。相传云,是梁南岳高僧思大禅师后身。禅师先造得《金字大品法华》,宝函盛之,于般若台上石窟,无人知之。上宫王为国王,令五使来取,岳山具有取金经宝函时节,此安置金经石窟见在。

《疏》注云“非海彼本”者,或是疏主注,或是别人注,存二意好。即指此国及新罗国,日本国指此二土,俱名为“彼”也。以新罗国有晓法师《胜鬘疏》,此间上代亦有此经疏一卷十余纸,不题人名,为简异此二土疏,故云“非海彼本”也。

从唐僧明空的开题中可以得知,8世纪后期《胜鬘经》的各种注疏本流行于世,不仅有中国疏本,还有新罗疏本,再加上日本疏本,确实容易混淆,因此才有必要注明作者国籍。

自《胜鬘经》求那跋陀罗译本问世以来,在时间传承过程中,在中国各个朝代衍生多种注疏本;在空间流播过程中,派生出新罗元晓的《胜鬘经疏》、日本圣德太子的《胜鬘经义疏》等。进而,文化从单向传播到双向交流直至东亚环流,带着中国南朝佛教血脉、融入朝鲜半岛高僧智慧的《胜鬘经义疏》,经遣唐使之手从日本回传至中国,把《胜鬘经》在东亚的传播推向一个新的高潮。*如[日]望月信亨《望月佛教大辞典》评述《胜鬘经疏义私钞》系“唐人对邦人(按:指日本人)书籍之注释,可谓史无前例。”

三、明空与《胜鬘经疏义私钞》

在《胜鬘经》传播史上,圣德太子的《胜鬘经义疏》广受关注,而明空的《胜鬘经疏义私钞》却备受冷落。十余年前笔者开始查阅《胜鬘经疏义私钞》各类传本时,中日两国尚无一篇专题论文。究其原因,此书在中国散佚已久,知之者甚少;在日本则因“明空”其人来历不详,学者望而却步。

《胜鬘经疏义私钞》作为唐代佚存之书,有待廓清的问题甚多,本文限于篇幅,拟对钞主“明空”略作考证。关于明空其人,除了《胜鬘经疏义私钞》卷首自署“惟扬法云寺僧”及卷尾圆珍跋记所云“天台六祖妙乐弟子”,别无其他更多信息。金山正好为大日本佛教全书本《胜鬘经疏义私钞》写题解时,感叹除此之外“一无所知”。圆珍为《胜鬘经疏义私钞》撰写的跋文如下:

此钞者,延历寺座主慈觉大师,以承和五年奉使大唐,幸达扬州,询求法文。缘宿殖,故遇此疏钞,写得送归叡山镇藏。其疏主者,南岳大师后身上宫太子。又钞主者,天台六祖妙乐弟子。祖孙道合,光荣妙极。吾师获之,流传本朝,可谓系固之士。权示先后,传教救迷。末学信之,须笃敬重。

贞观十三年十二月十八日

前入唐沙门圆珍 敬记

圆珍所言“天台六祖妙乐弟子”之提法,学者存疑已久。如岛地大等指出:“检视《义私钞》之内容,未能发现只言词组引用天台法义之痕迹,因此吾人不能辄信圆珍所言六祖门下有明空其人,事实之真伪尚待进一步细查。”*[日]岛地大等:《天台教学史》,明治书院1929年版,第147页。中里贞隆虽然也称“六祖门下之明空者,今除后记之文(按:圆珍跋文),遍览诸种僧传及相关著述均一无所获”,但据《胜鬘经疏义私钞》的架构与天台大师智的《法华文句》一致、行文之中也频用天台释义,最后得出“从钞的内容观之,当属天台系统,但无法断言是六祖直系”之结论。*[日]中里贞隆:《荆溪湛然の門下と其の著書》,《新山家学報》第9号,1934年9月,第38页。

最近,吉田慈顺在前人基础上又有进展,他通过比对《胜鬘经疏义私钞》与天台宗章疏文本之异同,发现明空制钞时依用了《摩诃止观》、《法界次第初门》、《维摩经略疏》、《大涅盘经疏》、《止观辅行传弘决》等天台章疏,不仅证明岛地大等的论断无据,而且证实明空熟悉湛然的著作,如《维摩经略疏》是湛然对智《维摩经文疏》的删略,明空引文多与《维摩经略疏》合,而不从《维摩经文疏》引用。*[日]吉田慈順:《〈勝鬘経疏義私鈔〉の研究——思想背景の検討を中心に》,《龍谷大学仏教学研究室年報》第17号,2013年2月。吉田慈顺的成果,在某种程度上补强了明空与湛然的关系。

笔者在这方面的贡献微乎其微,勉强可以算上以下两点。

(一)明空与灵佑的关系

灵佑生平不详,除知大历七年住扬州龙兴寺外,据《胜鬘经疏义私钞》,知为律宗高僧。入唐僧圆仁于开成四年(839年)正月三日参拜扬州龙兴寺,其《入唐求法巡礼行记》记“普贤堂”云:

琉璃殿东有普贤回风之堂。昔有火起,尽烧彼寺。烧至法华院,有诵经师灵佑,于此普贤堂内诵《法华经》,忽然大风起自院内,吹却其火,不烧彼堂。时人因号“普贤回风之堂”。

此处的“诵经师灵佑”与《胜鬘经疏义私钞》所言“大律阇梨灵佑”,均住扬州龙兴寺,疑为同一人。

淡海三船所著《唐大和上东征传》(779年),举出鉴真弟子中“超群拔萃,世之师范者”35人,“洛州福先寺僧灵佑”赫然在列。灵佑早年从洛阳大福先寺定宾学律,后住锡扬州龙兴寺入法慎门下,《宋高僧传》卷十四《唐扬州龙兴寺法慎传》,所列上首弟子13人中,灵佑名列其间。在法慎的门弟中,灵佑与灵一、昙一最为友善*[宋]赞宁《宋高僧传》卷十五《余杭宜丰寺灵一传》云:“友善者,慧凝、明幽、灵佑、会稽昙一、晋陵义宣、同门三益、作者七人也。”,而天台六祖湛然便出自昙一门下。

由此推断,灵佑得到《胜鬘经义疏》之时,也听闻了疏主乃“南岳高僧思大禅师后身”之传说,思量在奉慧思为祖师的天台宗流布此书,遂通过同门好友昙一传至湛然,由湛然交给弟子明空,当也顺理成章。*[日]安藤更生《鉴真大和上伝之研究》也持类似看法,认为:“湛然乃灵佑亲友昙一之弟子,因此由湛然的弟子明空制钞,决非偶然之事。”(平凡社1960年版,第176页。)

(二)明空与行满的关系

在追踪灵佑的人脉关系时,明空与湛然的接点隐约浮现,但还不能确定。前述日本学者中里贞隆推测:“或许在六祖寂后七十余年入唐的大师,从明空事迹尚在流传的当地人口中,获得如此信息,以此为据记载下来。这种想象倘若合理的话,那明空也可列为湛然之门徒之一。”*[日]中里贞隆:《荆溪湛然の門下と其の著書》,《新山家学報》第9号,1934年9月,第39页。

《宋高僧传》卷六《唐台州国清寺湛然传》说“受业身通者三十有九僧”,其中包括行满。然查同书行满传记,却是错漏百出,如题名“大宋天台山智者禅院行满传”,即将唐僧误为宋人;又如师承,说“闻重湖间禅道隆盛,石霜之门济济多士,遂往求解”,任林豪已经指出其误。*任林豪:《〈宋高僧传·行满传〉辨误》,《佛学研究》2002年。据行满亲授最澄之《行满和上印信》,自述师承明晰:“大历年中,得値荆溪先师,传灯训物。不揆暗拙,忝陪末席;荏苒之间,已经数载。再于妙乐,听闻涅盘。”

湛然于建中三年(782年)二月五日“示疾佛陇道场”(《宋高僧传》),贞元二十年(804年)行满在佛陇邂逅最澄时“洒龛坟,修持院宇,经今二十余祀”,证明行满与湛然的师徒关系非比寻常。

湛然的弟子们似乎对日本怀抱特殊感情,最澄入唐时拜谒的道邃、行满均为湛然弟子,如果明空确为湛然弟子,那么与道邃、行满属于同门同辈,他们之间应该有一定的交流,甚至留下某些证据。

1996年6月16日,笔者与天台宗典编纂所的野本觉成在上海会合,经宁波而往临海,开始“浙江省史迹之旅”。19日参观行满向最澄“倾以法财,舍以法宝”之地佛陇,接着到真觉寺参拜智者塔院。寺内有一座唐碑,系行满建于元和六年(811年),高2.3米,宽1.1米,额篆“修禅道场碑铭”6字,首题“台州隋故智者大师修禅道场碑铭并序,右补阙翰林学士梁肃撰,朝散大夫台州刺史上柱国高平徐放书”。

此碑闻名遐迩,内容早为学界熟知,附近商铺甚至有拓本出售。然而,拓本只有碑铭正面,背面是否还有文字?结果不出所料,碑的背面写满助缘者姓名,左右两侧同样如此。当我转到左侧查看时,一行文字跳入眼帘,整个人似受电击般僵立不动。与我视线大致平行之处,刻着“□扬法云寺僧明空”8字(首字漫漶,残笔似“维”)。行满发起的建碑善举,明空出现在助缘者名单中,为两人关系再增一佐证;倘若行满与明空具有密切关系,那么明空出自湛然门下的概率也随之变大。总之,明空与《胜鬘经义疏》邂逅,当与鉴真僧团的思托、灵佑有关;而最澄与道邃、行满的交往,或许有明空之前的铺垫。

四、《胜鬘经疏义私钞》之传本

《胜鬘经疏义私钞》成书半个多世纪后,圆仁于开成三年(838年)入唐求法,其间在扬州得书128部、五台山34部、长安423部,合计585部802卷,其中包括《胜鬘经疏义私钞》。

笔者在参与演绎《胜鬘经》东亚传播史中,用力最勤的是对《胜鬘经疏义私钞》的文献整理,纠正不少学术界已成定论的错误观点。比如说,安藤更生认为圆仁在扬州抄得此书,但在《入唐新求圣教目录》注明“扬州请来”的128部书籍中未见其名。

圆仁一行于开成三年七月登岸,翌月初即开始在扬州抄经,一直持续到第二年(839年)三月遣唐使离开扬州。此后圆仁独自滞留唐土,开成五年(840年)三月获准巡礼五台山,在五台山结夏安居期间,求得“天台教迹及诸章疏传三十四部”,其中有“《胜鬘经疏义和钞》一卷〈杂偈法云寺明空述 释上宫疏〉”。*引文据《入唐新求圣教目录》(《新修大正大藏经》第九十五卷、目录部一),“和钞”当为“私钞”、“杂偈”当为“维扬”之讹。

据此不仅可以确定抄写地点在五台山而非扬州,而且能框定抄写时间在开成五年四月至七月之间而非开成三年八月至翌年三月期间。

在此我们还发现一个问题:日本学者多认为《胜鬘经疏义私钞》为“六卷”*[日]吉田慈順《〈勝鬘経疏義私鈔〉の研究——思想背景の検討を中心に》(载《龍谷大学仏教学研究室年報》第17号,2013年2月)依然认为是“六卷”。,而《入唐新求圣教目录》著录为“一卷”,究竟孰是孰非?

据笔者调查,目前《胜鬘经疏义私钞》各类传本共有6种,内中排印本、刻本、写本各2种,下面顺次作一简介。

(一)《大日本佛教全书》本《胜鬘经疏义私钞》六卷

大正三年(1914年)活字本,收入《经疏部》七-7。卷头题“胜鬘经疏义私钞卷一/ 惟扬法云寺僧明空撰”,第六卷后附载圆珍跋、叡尊跋,最后有“贞享三丙寅年仲春日 井上治右卫门版刻”刊记。

贞享三年(1686年)当丙寅年,书肆井上治右卫门传记不详,《大日本佛教全书》用作底本的贞享三年井上治右卫门刻本,现归藏于比叡山求法寺南溪藏,下面还会涉及。

(二)《大日本续藏经》(卐藏)本《胜鬘经疏义私钞》六卷

大正元年(1912年)活字本,收入第一辑第三十套第四册(《新纂大日本续藏经》收入第十九卷)。卷首除了新增目次之外,先题钞名“胜鬘经疏义私钞卷之一”与撰号“惟扬法云寺僧明空述”,次题疏名“胜鬘经义疏”与撰号“此是大倭国上宫王私集非海彼本”,明空的开题之后,再题经名“胜鬘狮子吼一乘大方便方广经”与译者名“求那跋陀罗译”。卷末无刊记,底本出处不明。

本文体裁上段揭经文,降一字举疏文,再平行列钞文,凡疏文、钞文之前以“疏”或“钞”字标示,与《大日本佛教全书》本风格大异;第六卷后附的跋文,叡尊跋在前、圆珍跋在后,也与《大日本佛教全书》本次序颠倒。

(三)龙谷大学藏本《胜鬘经疏义合注》六册六卷

《国书总目录》列出的刊年不明的《胜鬘经疏义私钞》刻本,有京都大学藏本与龙谷大学藏本。经实地调查,龙谷大学图书馆藏书卡片有《胜鬘经疏义私钞》,但实无其书;书库中有《胜鬘经疏义合注》,而图书卡片未予著录。

和式大型六册本,外题“胜鬘经疏义合注”,内题“胜鬘经疏义私钞卷之一”,正式书名当作《胜鬘经疏义合注》。钞名、钞主、疏名、疏主、开题、经名、译主的排序,经文、疏文、钞文的体裁,叡尊跋、圆珍跋之先后,均与《大日本续藏经》相合,猜测有可能是《大日本续藏经》本之底本。

此刻本《国书总目录》断为“刊年不明”,但第六卷尾叶左下端有刊刻者之名“柳田六左卫门、梅村弥右卫门”,据元禄九年(1696年)刊《增益书籍目录大全》、元禄五年(1692年)刊《广益书籍目录》等,推定刊年在二者之间。

(四)比叡山求法寺南溪藏本《倭汉合注胜鬘经疏义私钞》二册六卷

《国书总目录》辑录贞享三年(1686年)刊刻的吉祥院南溪藏本,1992年笔者到比叡山探查吉祥院,意外发现该处并无南溪藏。据叡山学院武觉超教授指点,南溪藏几经聚散离合,目前贞享三年明空钞庋藏在他所在的求法院云云。

数天后再访比叡山,武觉超先生出秘籍供阅览。该书为大型和装二册本,每册收三卷。外题上栏双行4字“倭汉合注”,下栏为“胜鬘经疏义私钞”;内题“胜鬘经疏义私钞/ 惟扬法云寺僧明空述”,其后依次题疏名、疏主、开题、经名、译主。本文上段大字载经文,降一字载疏文,然后小字载钞文。卷末圆珍跋在前、叡尊跋在后,刊记为“贞享三丙寅年仲春日 井上治右卫门版刻”。

如上所述,从题名、卷次、行款、题跋、刊记等综合判断,目前流行的两种活字本均以江户时代的刻本为底本,即《大日本佛教全书》本依据贞享三年井上治右卫门刻本(比叡山求法寺南溪藏本),但砍去书名中“倭汉合注”4字,且将著述形态从“述”擅改为“撰”;《大日本续藏经》本依据元禄年间柳田六左卫门等刻本(龙谷大学藏本),但书名取内题“胜鬘经疏义私钞”而舍外题“胜鬘经疏义合注”。

江户时代的两种刻本俱成六卷,钞本之前加入经文与疏文,故称“合注”,已非《胜鬘经疏义私钞》原貌。据《国书总目录》记载,《胜鬘经疏义私钞》尚有两种写本传世,其情形又如何呢?

(五)大谷大学藏本多佑钧写本《胜鬘经疏义私钞》一册六卷

《国书总目录》辑录“大谷、西教寺正教藏”两种写本。“大谷”系“大谷大学”之略,《佛书解说大辞典》著录“写本(谷大、余大·一七三)”亦指同一写本。*现存本封面右上端贴纸有书籍编号“记:内余大号:1703 册:1”。

笔者对此钞本期待甚高,但调查的结果乃系明治年间新写,不免令人失望。从行款、题跋、刊记判断,该书以元禄年间柳田六左卫门等刻本(龙谷大学藏本)为底本无疑。卷末叡尊跋、圆珍跋之后,另有本多佑护跋记:

原本

明治时期年安居九旬奉

命讲本经于法隆寺男佑钧侍座焉

使写此书矣

本多佑护

大意是明治十七年(1884年)本多佑护夏安居期间,奉命在法隆寺释讲《胜鬘经疏义私钞》,其时嘱儿子本多佑钧抄写此书。

(六)西教寺正教藏舜兴写本《胜鬘经疏义私抄》一册一卷*该写本“钞”皆作“抄”。

此写本《国书总目录》著录为“西教寺正教藏(明历二舜兴写一册)”,《佛书解说大辞典》则未予著录。

为查阅此书,笔者于1991年11月、1994年10月,两登比叡山、再访西教寺,终于如愿以偿。外题作“胜鬘经疏义私抄”,内题“胜鬘经疏义私抄 惟扬法云寺僧明空述”,开题与本文连成一体,其间及前后无刻本所见的疏名、疏主、经名、译主等。本文系同一字体抄写,文首无“经”、“疏”、“抄”之类标识。

全书和式册装,共70叶,卷尾题“胜鬘经疏义私抄一卷”。引人注目的是,最后两叶附有9则跋记,除刻本、活字本所见的圆珍跋、叡尊跋之外,其余7则不见诸本,堪称珍贵资料。

综合9则跋记,圆仁于开成五年(840年)夏季在五台山抄得此本,日本贞观十三年(871年)圆珍撰写跋文时收藏在三井寺,长久三年(1042年)四天王寺权少僧都斋祇抄写之后流出秘阁。进入中世,从建长七年(1255年)到延元五年(1340年)经数度传抄与校订,至江户时代前期的明历二年(1656年)观音寺舜兴参酌诸本缮写一本,即为今日西教寺正教藏本。

综上所述,圆仁在唐传写之本,据《入唐新求圣教目录》为“一卷”,《东域传灯目录》、《释教诸师制作目录》、《诸宗章疏录》等也均著录为“一卷”,西教寺正教藏舜兴写本为现存诸本中唯一的“一卷”本,因此最接近原貌。

江户时代随着圣德太子信仰的庶民化,被视为“日域面目”之书的《胜鬘经疏义私钞》受到重视,书贾们抓住这一时机,按照当时的阅读习惯及社会需求,在明空钞中插入圣德太子的《胜鬘经义疏》及求那跋陀罗译《胜鬘经》,将卷次从“一卷”扩充为“六卷”,创造一个“倭汉合注”的新本,在《胜鬘经》东亚传播史上再添佳话。

(责任编辑:陆晓芳)

2016-05-20

王 勇(1956—),男,浙江平湖人,浙江大学人文学院教授、博士生导师,研究领域为日本古代史、东亚书籍交流史。

本文系国家社会科学基金重大招标项目“东方文化史”(项目编号:11&ZD082)的阶段性成果。

G125

A

1003-4145[2016]08-0068-07