黄河流域新石器文化的空间扩张及其影响因素*

董广辉,刘峰文,杨谊时,王琳,陈发虎†

①兰州大学资源环境学院西部环境教育部重点实验室,兰州 730000;②华侨大学建筑学院,福建 厦门 361021

黄河流域新石器文化的空间扩张及其影响因素*

董广辉①†,刘峰文①,杨谊时①,王琳②,陈发虎①††

①兰州大学资源环境学院西部环境教育部重点实验室,兰州 730000;②华侨大学建筑学院,福建 厦门 361021

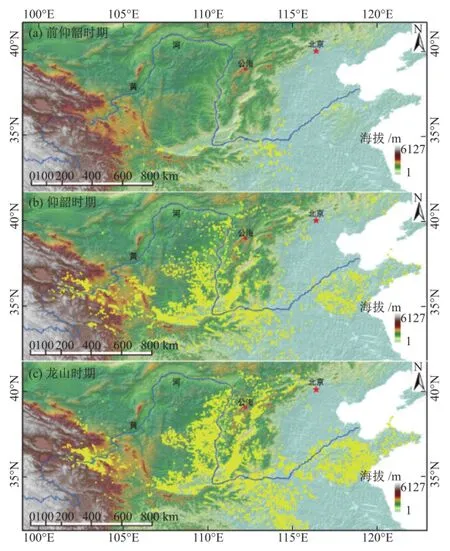

黄河流域的新石器文化的发展为中华文明起源奠定了重要的基础。考古资料显示黄河流域新石器文化的发展主要经历了三个阶段:前仰韶时期(9 000~7 000 BP,BP表示距今年代,这里指距1950年)遗址数量少且分散;仰韶时期(7 000~5 000 BP)遗址数量显著增加,分布范围扩张至黄河及支流谷地;龙山时期(5 000~4 000 BP)遗址分布空间进一步扩张至丘陵地带。对比古气候和农业考古研究进展,显示黄河流域新石器时代粟黍农业的发展是推动文化扩张的主要动力,气候变化则在此过程中起到了促进作用。

中国北方;新石器时代;粟黍农业;狩猎采集;气候变化

人类社会演化的过程及其影响因素,一直是学术界和公众广泛关注的重大科学问题。新石器时代是人类社会演化的关键时段,全球人口出现了快速的增长,农业人群在欧亚大陆广泛扩张,人类社会的结构也发生了明显变化,社会分工和等级分化出现,为文明起源奠定了根基。新石器时代还是人类生产方式(生业模式)发生重要转变、气候发生明显波动的时期。研究新石器文化时空演化的过程及其与气候变化和生业模式变化的关系,对认识文明起源的过程与机制具有重要的意义。古代中国是世界上最早的文明古国之一,中华文明起源的过程和动力的研究备受关注。黄河流域是中华文明的摇篮,本文通过对黄河流域文物普查、农业考古和古气候变化研究进展的分析与对比,尝试探讨该地区新石器文化时空扩张的过程及其主要的影响因素,为理解中华文明起源的机制问题提供有益的探索。

1 黄河流域新石器文化的时空扩张

新石器时代,是人类主要使用磨制石器、从事种植(农业)和养殖(家畜饲养)经济的阶段,陶器的广泛使用也是这一时期的显著特征。经过长期的考古调查、发掘和研究,中国各主要区系新石器文化发展的时空框架得以建立和完善。不同谱系的新石器文化,既有自身独特的文化特质,又具有千丝万缕的联系,在社会复杂化过程中表现出极其相似的阶段性[1]。

大约在12 000 BP, 黄河流域开始由旧石器时代末期向新石器时代过渡,但直到9 000 BP新石器时代文化依然发展缓慢。目前仅在黄河中下游地区发现少量年代范围在12 000~9 000 BP的遗址,如北京门头沟东胡林、河北阳原于家沟、河北徐水南庄头、山西吉县柿子滩等遗址。这一时期生产技术落后,仍然处于狩猎采集经济阶段,人口数量少,遗址面积小,聚落遗址面积一般在数千平方米[2-3]。9 000 BP开始,黄河流域新石器文化快速发展,呈现出连续发展且具有鲜明阶段性的特征。根据文化遗存特征和测年结果,黄河流域的新石器文化时代可划分为三个主要发展阶段,即前仰韶时期、仰韶时期和龙山时期[4-7]。

前仰韶时期(9 000~7 000 BP),黄河流域主要分布有裴李岗文化(8 500~7 000 BP)、磁山文化(8 000~7 000 BP)、老官台文化(8 200~7 000 BP)和后李文化(8 500~7 500 BP)。目前已发现的前仰韶时期遗址有180多处,其中包括裴李岗文化遗址105处,主要分布在豫西丘陵低地和豫中、豫南的黄淮平原地区。同时期的其他文化遗址数量相对较少:老官台文化遗址主要分布在渭水中上游;磁山文化遗址主要分布在太行山东麓、燕山山麓以南、黄河以北的低山丘陵和山前平原地区;后李文化遗址则主要布于泰沂山系北侧山麓和长白山的西北麓[8-13](图1(a))。前仰韶时期的聚落遗址主要分布在黄河及其支流的山麓地带[14],遗址面积一般在数千至数万平方米,遗址分布比较分散,各文化之间相对独立。裴李岗文化发展较快,对黄河中上游的老官台文化和黄河下游的磁山文化、后李文化有一定的影响[3]。

仰韶时期(7 000~5 000 BP),仰韶文化在黄河流域崛起并快速发展,但存在不同区域不均衡发展的现象[6]。黄河流域仰韶时期的文化包括半坡(7 000~5 900 BP)、庙底沟(6 000~5 500 BP)、西王村(5 600~5 000 BP)、秦王寨(5 600~5 000 BP)、大河村早期(5 900~5 500 BP)、北辛(7 300~6 200 BP)、大汶口早中期(6 300~5 000 BP)和马家窑文化早期(5 300~4 800 BP)等主要的考古学文化。文物普查资料显示,陕西省、甘肃省、河南省和山东省是仰韶文化遗址集中分布的地区,分别发现仰韶时期文化遗存约2 070、1 000、 800和500处[8-13]。与前仰韶时期相比,仰韶时期遗址数量显著增加,遗址分布空间显著扩张,分布范围已遍及黄河及其支流的河谷、阶地及山前地带(图1(b))。仰韶时期遗址规模明显增大,大型聚落遗址出现,多数遗址面积在数万到数十万平方米,少数遗址面积超过百万平方米。在关中、晋南和豫西北地区为主的中原地区,开始出现一些规模较大的中心聚落,局部区域甚至出现了仰韶文化城址[15]。仰韶文化中期,庙底沟文化从中原地区快速扩张,对黄河流域新石器文化发展影响很大,向西影响至青藏高原东北部,向东则影响至黄河下游的山东地区。

龙山时期(5 000~4 000 BP),黄河流域主要分布有山东龙山(4 600~4 000 BP)、庙底沟二期(4 900~4 300 BP)、王湾三期(4 500~3 900 BP)、客省庄二期(4 500~4 000 BP)、后岗二期(4 600~4 000 BP)、陶寺(4 600~4 000 BP)、菜园(4 800~4 200 BP)和齐家早期(4 300~4 000 BP)等文化。龙山时期遗址在陕西省、河南省和山东省分布最为集中,分别达到2 200、 1 560和1 500多处。龙山时期遗址的分布空间较仰韶时期进一步拓展,延伸至部分丘陵山地地区(图1(c)),在陕南、豫东北、鲁西南的山区、陕北高原,以及晋北的滹沱河流域,都发现了大量的龙山时期遗址[8-13]。甘青地区马家窑中晚期文化和齐家早期文化则扩张至青藏高原东部和河西走廊地区[16-17](图1(c))。龙山时期聚落遗址规模继续增大,黄河流域出现了大型聚落中心和城址,遗址的面积在数十到数百万平方米,在中原地区和岱海地区分别发现14和17座龙山时期城址[15]。与仰韶时期主流文化在黄河流域中上游地区文化面貌上的高度一致性不同,龙山时期黄河流域不同地区文化面貌呈现出明显的空间分异特征,形成不同的聚落群,出现了“万国林立”的局面[3,18]。

2 黄河流域新石器文化扩张的影响因素

气候变化被认为是影响文化演化的重要因素[19-20]。适宜的气候条件可以为人类生存提供更广阔的空间,有利于增加狩猎采集资源供给的丰度和农作物种植的产量,进而供养更多的人口,促进文化的繁盛。气候恶化则可能导致资源承载力的下降,被认为是导致文化衰退或转型的重要因素之一[21]。

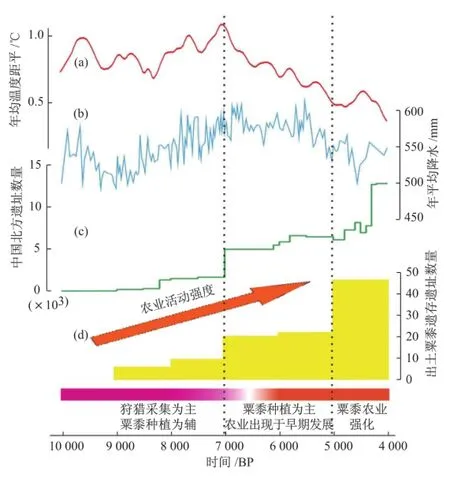

北半球中高纬平均温度在9 000~7 000 BP达到全新世最高,从7 000 BP开始呈下降趋势(图2(a)),与中国北方新石器遗址数量的变化趋势(图2(c))不一致,说明温度变化不是影响黄河流域新石器文化发展的主要因素。这可能与全新世整体处于现代间冰期,温度变化幅度较小有关。黄河流域早中全新世的降水变化幅度则较为显著(图2(b)),对新石器文化的演化产生了重要影响[22]。9 000~7 000 BP降水量波动剧烈且整体偏低,黄河流域新石器文化遗址数量少且分散;7 000~5 000 BP降水量达到全新世最高且相对稳定,仰韶文化迅速发展扩张,成为黄河流域的主流文化;5 000~4 000 BP降水量显著下降,黄河流域新石器文化呈现出明显的区域分异[22]。然而,龙山时期黄河流域遗址数量仍出现显著增长,说明降水变化并非是影响黄河流域新石器文化发展的最关键因素。

图1 中国新石器时代不同时段遗址分布图

农业的起源和传播是推动欧亚大陆新石器文化发展的重要动力[23],为史前人类生存空间的拓展提供了便利[24-25]。黄河流域是世界粟黍农业起源中心,粟黍农业的发展与强化对该地区新石器文化的演化与扩张产生了深远的影响。植物考古研究证据显示,粟黍的驯化可追溯至10 000 BP左右[26],但前仰韶时期黄河流域人类的生业模式仍以狩猎采集为主,粟黍种植为辅[27]。前仰韶时期黄河流域的数支新石器文化类型遗址点大多分布在山麓地带(图1(a)),很可能是由于人类对生存空间的选择需要兼顾狩猎采集和粟黍种植。生存空间的局限和较低的食物生产水平,导致前仰韶时期遗址数量增长缓慢,不同区域的文化处于相互隔离状态。

前仰韶时期晚段,黄河流域降水量明显增加。粟黍农业也称旱作农业或雨养农业,其产量主要受降水变化的影响[29]。降水的显著增加很可能促使粟黍种植的回报率上升,促使粟黍种植在生业模式中的权重逐渐增加。在仰韶文化早期(7 000~6 000 BP),以粟黍生产为主的经济方式在黄河中游地区出现。粟黍农业经济方式的建立,促使人类摆脱了依赖狩猎采集资源的限制,而转为依靠农业生产获得稳定的食物供给,促使人口数量的快速增加。粟黍农业人群随后在黄河及支流河谷广泛扩张[2],向西扩张至青藏高原东北边缘[25],向东影响到山东沿海一带[3]。仰韶时期充足而稳定的降水,保障黄河河谷的广阔平坦黄土台地适宜农作物粟黍的种植。粟黍农业在仰韶中晚期成为黄河流域多数地区的最重要生产方式,促使仰韶文化成为黄河流域新石器时代影响范围最广的主流文化。

图2 中国北方新石器时期气候曲线与遗址数量关系图。(a)北半球30°N~90°N年均温度距平曲线[28];(b)山西公海记录的年均降水变化曲线[22];(c)中国北方新石器遗址数量;(d)中国北方出土粟黍遗存遗址数量

龙山时期早段(5 000~4 500 BP),黄河流域降水量显著下降,温度也呈下降趋势。这一气候冷干事件在中国北方古气候记录中普遍存在,促使黄河流域不同地区的新石器文化衰退或转型[21]。在气候转向冷干的背景下,人类需要调整适应环境的生存策略[16],通过生业模式的多样化适应不同区域的环境,在文化面貌上呈现出明显的区域分异现象。气候恶化还可能促使人类进一步提升农业生产的水平,植物考古和骨骼碳氮稳定同位素证据显示粟黍农业在龙山时期得到了强化,体现在出土粟黍遗存遗址数量的上升(图2(d)),植物遗存中杂草对粟黍遗存比例的下降,以及人骨δ13C值的增加[30]。龙山时期出土家养动物遗存的种类也较仰韶时期明显增加[31],进一步显示龙山早期气候恶化可能促进了黄河流域生产水平的提升。龙山时期晚段降水和温度都有所回升,适宜的气候条件和技术的进步很可能促使龙山晚期文化的再次扩张,表现在遗址数量的显著增加(图2(c))以及遗址分布空间的拓展(图1(c))。

3 结论

黄河流域的新石器文化主要经历了三个发展阶段:前仰韶时期遗址数量少,主要分布在山麓地带;在仰韶时期和龙山文化晚期遗址数量显著增加,并出现了两次明显的空间扩张。粟黍农业经济的形成与发展是促使黄河流域仰韶时期人口数量快速增长和文化空间扩展的关键因素,该时期稳定充足的降水则为粟黍人群生存空间的拓展提供了有利的环境条件。龙山时期早段降水量显著下降,促使黄河流域不同区域生业模式多样化和粟黍农业的强化,为龙山时期晚段在降水量回升的背景下,文化的进一步发展和扩张奠定了基础。

(2016年6月12日收稿)■

参考文献

[1] 严文明. 中国史前文化的统一性与多样性[J]. 文物, 1987(3): 38-50.

[2] 赵志军. 中国古代农业的形成过程——浮选法出土植物遗存证据[J]. 第四纪研究, 2014, 34(1): 73-84.

[3] 韩建业. 早期中国: 中国文化圈的形成和发展[M]. 北京: 文物出版社, 2015.

[4] 严文明. 龙山文化和龙山时代[J]. 文物, 1981(6): 41-48.

[5] 严文明. 仰韶文化研究[M]. 北京: 文物出版社, 1989.

[6] 张忠培. 仰韶时代——史前社会的繁荣与向文明时代的转变[J]. 文物季刊, 1996(1): 1-44.

[7] 栾丰实. 试论仰韶时代东方与中原的关系[J]. 考古, 1996(4): 45-58.

[8] 国家文物局. 中国文物地图集 (甘肃分册)[M]. 北京: 测绘出版社, 2011.

[9] 国家文物局. 中国文物地图集 (山西分册)[M]. 北京: 中国地图出版社, 2006.

[10] 国家文物局. 中国文物地图集 (陕西分册)[M]. 西安: 西安地图出版社, 1998.

[11] 国家文物局. 中国文物地图集 (河北分册)[M]. 北京: 文物出版社, 2013.

[12] 国家文物局. 中国文物地图集 (河南分册)[M]. 北京: 中国地图出版社, 1991.

[13] 国家文物局. 中国文物地图集 (山东分册)[M]. 北京: 中国地图出版社, 2007.

[14] LIU X, HUNT H V, JONES M K. River valleys and foothills: Changing archaeological perceptions of North China’s earliest farms [J]. Antiquity, 2009, 83(319): 82-95.

[15] 钱耀鹏. 中国史前城址与文明起源研究[M]. 西安: 西北大学出版社, 2001.

[16] DONG G H, WANG L, CUI Y, et al. The spatiotemporal pattern of the Majiayao cultural evolution and its relation to climate change and variety of subsistence strategy during Late Neolithic Period in Gansu and Qinghai provinces, northwest China [J]. Quaternary International, 2013, 316(459): 155-161.

[17] JIA X, DONG G H, LI H, et al. The development of agriculture and its impact on cultural expansion during the Late Neolithic in the western Loess Plateau, China [J]. Holocene, 2013, 23(1): 85-92.

[18] 苏秉琦, 汪涛, Helen Wang. 中国文明起源新探[M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 2009.

[19] AN C B, FENG Z, TANG L. Environmental change and cultural response between 8000 and 4000 cal. yr BP in the western Loess Plateau, northwest China [J]. Journal of Quaternary Science, 2004, 19(6): 529-535.

[20] KENNETT D J, BREITENBACH S F M, AQUINO V V. Development and disintegration of Maya political systems in response to climate change [J]. Science, 2012, 338(6108): 788-791.

[21] DONG G H, JIA X, AN C B. Mid-Holocene climate change and its effect on prehistoric cultural evolution in eastern Qinghai province, China [J]. Quaternary Research, 2012, 77(1): 23-30.

[22] CHEN F H, XU Q H, CHEN J H, et al. East Asian summer monsoon precipitation variability since the Last Deglaciation [J]. Scientific Reports, 2015. doi: 10.1038/srep11186.

[23] DIAMOND J, BELLWOOD P. Farmers and their languages: the frst expansions [J]. Science, 2003, 300(5619): 597-603.

[24] DONG G H, REN L L, JIA X, et al. Chronology and subsistence strategy of Nuomuhong culture in the Tibetan Plateau [J]. Quaternary International, 2016. doi:10.1016/j.quaint.2016.02.031.

[25] CHEN F H, DONG G H, ZHANG D J, et al. Agriculture facilitated permanent human occupation of the Tibetan Plateau after 3600 BP [J]. Science, 2015, 347(6237): 248-250.

[26] ZHAO Z J. New archaeobotanic data for the study of the origins of agriculture in China [J]. Current Anthropology, 2011, 52(4): 295-306.

[27] BARTON L, NEWSOME S D, CHEN F H, et al. Agricultural origins and the isotopic identity of domestication in northern China [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106(14): 5523-5528.

[28] MARCOTT S A, SHAKUN J D, CLARK P U, et al. Reconstruction of regional and global temperature for the past 11 300 years [J]. Science, 2013, 339(6124): 1198-1201.

[29] 杨青, 李小强. 黄土高原地区粟、黍碳同位素特征及其影响因素研究[J]. 中国科学: 地球科学, 2015, 11: 1683 -1697.

[30] MA M M, DONG G H, LIGHTFOOT E, et al. Stable isotope analysis of human and faunal remains in the western Loess Plateau, approximately 2000 cal BC [J]. Archaeometry, 2014, 56(S1): 237-255.

[31] 袁靖. 中国动物考古学[M]. 北京: 文物出版社, 2015.

(编辑:温文)

Cultural expansion and its influencing factors during Neolithic period in the Yellow River valley, northern China

DONG Guanghui①, LIU Fengwen①, YANG Yishi①, WANG Lin②, CHEN Fahu①

①Key Laboratory of Western China’s Environmental Systems (Ministry of Education), College of Earth and Environmental Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China; ②School of Architecture, Huaqiao University, Xiamen 361021, Fujian Province, China

The development of Neolithic cultures in the Yellow River valley promoted the emergence of Chinese ancient civilization. Three phases of the temporal-spatial variation of Neolithic culture evolution can be decerned based on archaeological survey, the distribution range of Neolithic sites was mainly limited to foothills during the pre-Yangshao period (9 000~7 000 BP), which widely expanded to the valleys of the Yellow River and its tributaries during the Yangshao period (7 000~5 000 BP), and further extended to hilly areas during the Longshan period (5 000~4 000 BP). With the comparison to the results of palaeoclimate and archaeometry studies, we argue that the spatial expansion of Neolithic cultures was primarily facilitated by the development of millet-based agriculture in the Yellow River valley, which was further affected by the climate changes.

northern China, Neolithic Age, millet cultivation, subsistence strategy, climate change

10.3969/j.issn.0253-9608.2016.04.003

*国家自然科学基金(41271218、41401224)和兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金(lzujbky-2015-k09)资助

†通信作者,E-mail: ghdong@lzu.edu.cn

††中国科学院院士,研究方向:气候环境变化、环境考古和干旱区地理研究