创业与改制:中国民营企业的成长路径及制度分析

武靖国

(中国人民大学公共管理学院,北京 100872)

创业与改制:中国民营企业的成长路径及制度分析

武靖国

(中国人民大学公共管理学院,北京 100872)

通过六省百强民营企业120个样本的分析,发现中国民营企业成长路径有两种类型:从创业者的早期工厂发展而来的“自办型”,从地方中小型国有企业或集体企业改制而来的“改制型”。两类企业各有两个创业高潮:自办型企业多在1980—1988年和1992—1998年创建;改制型企业多在1984—1988年和1990—1994年间,由“能人”厂长(经理)走上负责人的岗位并进入快速发展期。在1993—2001年和1993—2004年,两类企业分别进行了公司制改造和民营化改制。民营经济创业者的成规模涌现得益于当时果断的政策改革。根据上述分析,创业热潮的出现与政府实施符合市场逻辑的政策举措密切相关。

民营企业;成长路径;创业;企业改制

当前,“大众创业、万众创新”被视为推动中国经济发展提质增效升级的重要引擎,而民营经济是创业和创新的骨干力量。以简政放权为代表的行政改革,以网络经济为代表的新经济形态,以及政府对鼓励创业创新的种种制度设计,似乎都预示着民营经济黄金时代的到来。此时回顾改革开放后我国民营企业发展的过程、特点以及政策得失,无疑具有现实借鉴意义。

一、来自六省民营企业百强的样本数据

笔者的研究从我国民营企业的成长路径开始,初衷是想了解宏观政策如何影响了民营经济的发展。为此选择了一些民营企业样本进行观察。近年来全国工商联每年公布500强民营企业,一些省工商联也公布本省的年度百强民营企业,都可以作为样本选择的母体。但全国500强民营企业地域集中度太高,2014年仅浙江省就有138家,占比达27.6%,大部分省份只有寥寥数家。为了保证样本选择的代表性和覆盖面,笔者把目光锁定在各省的百强民营企业上。经过对地域、经济发展程度、经济结构、数据质量等方面的反复权衡,最后选中了河南、山东、江苏、浙江、湖北和山西六省。除山西是2013年数据外,其他5省都是2014年数据。在六省百强民营企业中,通过等距抽样方法抽取排名序号个位是1和6的企业,从而得到120个样本。在互联网上搜索每个样本企业的发展历程、大事记等相关传记资料,以找到其成长过程中的关键时点。确实无法找到有价值的传记资料时,按顺序用排其上位或下位的企业代替。比如,无法获得排第56位的企业资料,则用排第55位的企业作代替样本,仍不成功再用第57位企业代替,依次类推。

在资料搜索中发现,百强民营企业的成长史主要有两类:第一类是创业者“白手起家”的“自办型”,其过程一般是创业者外出谋生或经商—投资办厂—公司化改造。如胡成中1978年开始跑供销,1984年创办开关厂,1994年股份制改造,成立德力西集团;缪双大1982年在上海做空调安装生意,1985年自办工厂,1993年成立江苏双良集团。第二类是由原地方国有企业或集体企业通过民营化改造而来的“改制型”,其过程一般是能人任厂长—厂长承包—民营化改造。如湖北三宁化工的前身是始建于1970年的枝江化肥厂,属地方国有企业,1993年改制为国有控股的股份公司,李万清任董事长兼总经理,2001年改制为民营企业;浙江桐昆集团的前身是成立于1982年的桐乡县化学纤维厂(集体企业),1991年经营困难时陈士良被任命为厂长,1999年进行民营化改造。

但企业成长是一个持续不断的复杂过程,各种情况千差万别,上述两种类型之间的界限并不清晰。如湖北某企业,创业者虽然1998年自己创办了公司,但2002年收购一地方国有企业才是其迅速发展壮大的基础,兼具了两种类型。此类现象并非个例,在分析时笔者会先通过传记资料进行判断,创业与收购这两类时点哪个更为关键,以决定放在哪个篮子里。如果确实难以判断,则认为该企业既是创业型,也是改制型。又如江苏和浙江一些企业的前身,是上世纪70年代开办的“社队企业”,发展到现在尽管进行过股份制改造,名义上仍然是集体性质。这种企业的类型也不易判断,但有一些共同点:在村集体产业发展过程中,以村支书为代表的强人一般都是带头创业者,在股份制改造后其家族仍然保持了对企业的实际控制权,所以也将其归为两者兼具型。在完成样本分类后,自办型、改制型与兼具型数量分别为66、46和8家,所占比例分别为55%、38%和7%。

上述分类本身并无意义,因为只要是企业都有创建的那一天,而且我国绝大多数企业,无论公有还是私营,都曾进行过股份制改造。有意义的是,这些企业是何时创建?何时改制?为什么是此时而不是彼时?当时有什么政策变化的背景?为此,必须找到每户企业发展史上创建、改制这两个关键时点。民营企业发展过程中关键时点往往很多,而且类别不一,比如工厂草创、引进新生产线、进军新领域、引进战略投资方、兼并、重组、改制等等。但由于本文初衷是考察宏观政策因素对民营企业的影响,所以需要排除掉企业内部技术变革、战略革新等方面的个性化时点,而把目光集中于企业创建和改制这两个时点上。

一是何时开始创业。对于“自办型”企业,其创业史可以追溯到创始人青少年时代初出茅庐、打工经商,如河南广厦集团的王德林1976年就组建了建筑队,山东金沂蒙集团的张立省1973年进化肥厂当工人,浙江精工集团的金良顺1968年14岁时就在经编厂当木匠等等。先行者们改革开放前的谋生经历对于他们后来捕捉市场信号,开启创业历程至关重要,但不过是一种有利的前提条件。与此相比,更具标志意义的是创业者创办工厂开始单干的时间。因为创业者做出这种需要投入大量成本、承担未知风险的选择,肯定是基于自身对外在环境的感知。打工与做小生意仅仅是为了谋生,而创业办厂则是企业家人生事业的起点。对于“改制型”企业,也存在一个创业起点的问题。当然,这个时点一般不是企业前身(地方国有企业或集体企业)创立的年份,而是其前身在经营不善甚至濒临倒闭时,“能人”出任厂长“挽狂澜于既倒”的年份。排河南省第6位的济源钢铁有限公司的前身是1958年建立的钢厂,李玉田1993年从市政府调任厂长后,开始了快速扩张之路;排湖北第36位的三杰粮油前身是镇粮管所下属的面粉厂,孙扬久1974年便在此工作,1993年在面粉厂濒临倒闭时被任命为厂长。显然,两例中创业时点都是后者。

二是何时开始现代企业制度改造。在“改制型”民营企业中,创业者一般是在上世纪80年代中后期和90年代初担任厂长,这是因为1987年我国开始全面推行企业承包责任制。但随着1992年后社会主义市场经济方向的确立,建立现代企业制度的改革目标的提出,并伴随着承包制带来的企业效益回升以及由此导致的种种短期经济行为,从承包制过渡到更加激烈动荡的产权改制阶段是发展的必然。由于地方国有企业及集体企业多从事竞争性领域,不涉及国家命脉行业,再加上当时决策上层“抓大放小”的指导思想,到21世纪初的几年,大部分地方国企或集体企业都完成了民营化改造。一些原来仅是短期承包经营的厂长,冀企业改制之势获得了永久性的控制权。这种改制带来的符合市场规律的产权激励,成为企业发展史上的另一个关键时点。麻烦的是,虽然大部分企业改制是一次完成,但也有相当数量企业先后进行了多次改制,这种情况下如何判定关键年份?本文出于研究方便,把这种情况下的关键年份确定为改制彻底完成的年份。如果多次改制的重要性确实太强,则不得不保留多个关键时点,其中有9个样本保留了2个改制时点,1个样本保留了3个改制时点,除此之外的企业均保留1个改制时点。另外一个担心是,企业一次改制可能持续时间很长而跨越两个年份,如何判断具体的完成年?不过在观察中发现,为了方便财务核算起见,企业改制一般会选择在一年的12月份前完成,所以没有对年份选择造成困扰。对于“自办型”企业来说,也存在一个从“无限责任”的工厂向“有限责任”或“股份有限”公司的“改制”过程。所以除了开办工厂这一个关键时点外,“自办型”企业的另一个关键时点是完成股份制改造的年份。但有些创办较晚的企业一开始就是股份公司,这类企业的创业时点与改制时点重合,只有一个关键年份。

这样,得到两类民营企业关键时点的分年度频数如下。

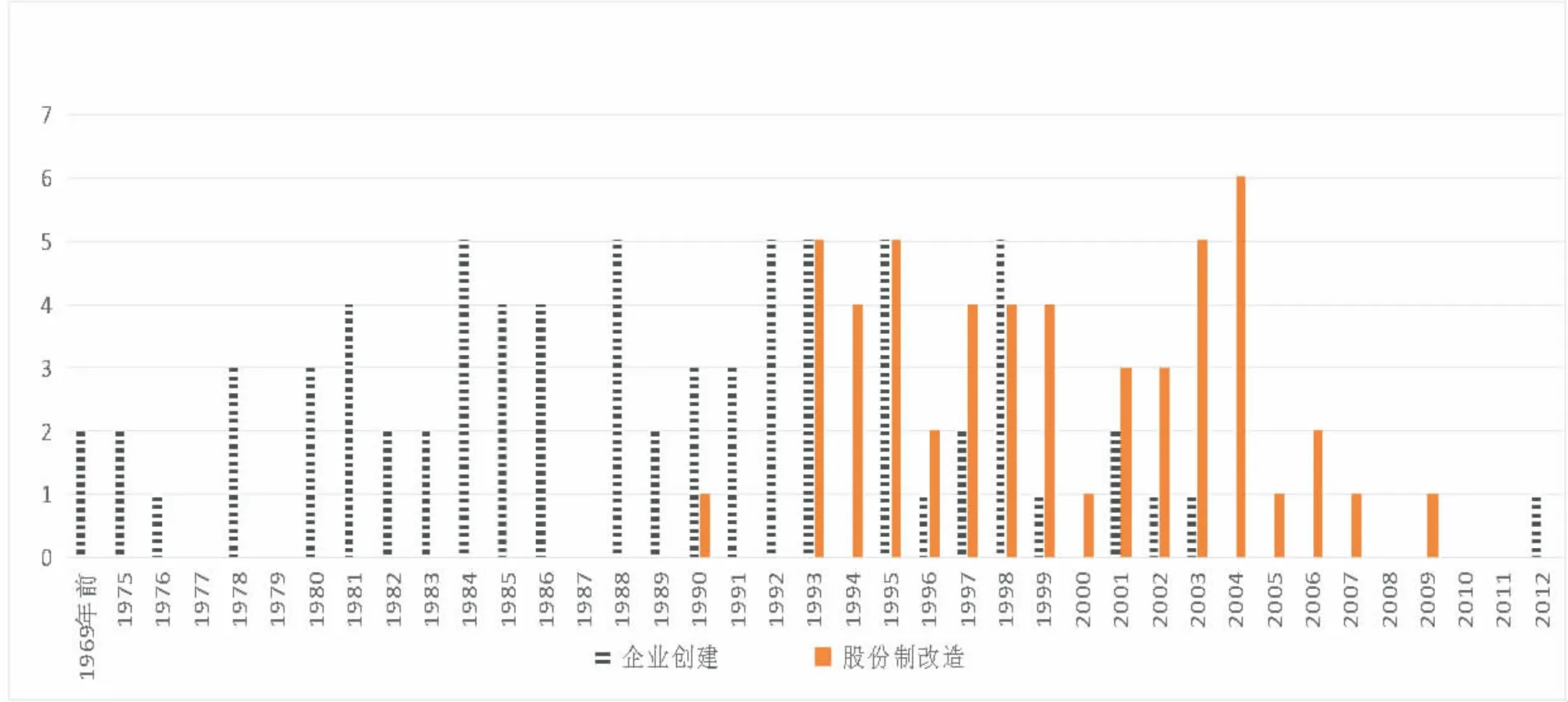

图1 自办型民营企业关键时点的年度分布

从上图1中可发现,有8家企业的前身是1980年以前创建的工厂,占到自办型民营企业总数的12%,其中1978年是一个小高潮。但明显的创业高潮期是从1980年开始的,有29家企业在1980至1988年间诞生,占此类样本数量的44%,年均3.22家。1989年后势头有短暂减缓,1989至1991年共8家,年均2.66家。到1992年进入另一个高潮期,有23家企业在1992至1998年间诞生,占此类样本数量的35%,年均3.29家。1999年以后新办企业越来越少。从1993年开始,这些民营企业纷纷进行股份制改造,到2004年绝大部分完成了这项工作。

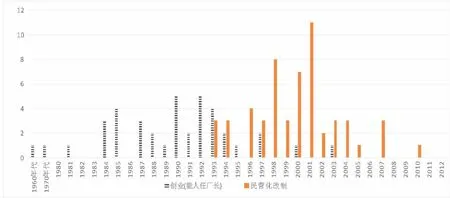

图2 改制型民营企业关键时点的年度分布

从图2中发现,自1984年开始,“能人”们陆续走上公办企业的厂长岗位,1990年后这一步伐加快了。到1993年,这些企业的民营化改造开始,在1998至2001年间达到高潮。

二、民营企业创业期与改制期的宏观政策背景

无论是何种民营企业的创业与改制高潮,都能够从当时宏观政策变化中找到具有因果关系的线索。“自办型”的两个创业高潮期分别是1980—1988年和1992—1998年。前者得益于政府放宽私营经济限制后民间创业动力的释放。后者则得益于十四大以后的公务人员下海热潮,如苏宁集团的张近东于1990年、天地龙集团的蒋加平于1992年、三胞集团的袁亚非于1993年辞去公职下海经商。据统计,在此期间由公务人员下海经商发展起来的民营企业达13家,虽然还不能完全与1980年代民间创业热潮相媲美,仍可视为民营经济发展史上的另一个创业波峰。“改制型”民营企业的两个“创业”高潮分别是1984—1988年和1990—1994年,与“自办型”的创业高峰期基本吻合。前一个波峰与当时一系列国有企业经济体制改革措施有关。1986年中央、国务院颁发了全民所有制企业《厂长工作条例》、《中国共产党企业基层组织工作条例》、《职工代表大会条例》,以解决企业中党政不分、以党代政、责权分离的情况,同年国务院发布《关于深化企业改革增强企业活力的若干规定》,要求全面推行厂长(经理)负责制。1987年国家经委、体改委又印发了《关于深化企业改革、完善承包经营责任制的意见》。到上世纪90年代,厂长责任制与承包责任制继续深化完善。1991年体改委发布了《关于“八五”期间进一步完善企业承包经营责任制的意见》,1992年7月国务院发布了《全民所有制工业企业转换经营机制条例》,提出了将企业改造成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经营单位的改革目标,明确了企业的14项经营自主权。一大批后来纵横商海的企业家正是在这两个时期走上了厂长(经理)岗位,开始创业历程的。

两类企业的股份制改造或民营化改革的高潮期分别在1993—2004年和1993—2001年,时间上仍然高度吻合。1992年,国企改革由企业经营体制改革阶段转向建立现代企业制度阶段,这一时期重要的文件有《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》、《股份制企业试点办法》、《关于积极推进国有小型企业改革的意见》等。以1997年为界,这一时期可分为两个阶段,前一阶段企业改制的主要工作是实行规范化公司改造、增资减债、减员增效、推进兼并破产、学习“邯钢经验”。特别是“抓大放小①1995年9月,党的十四届五中全会提出了“抓大放小”的国有经济战略,即“集中精力抓好关键的少数大企业、放开放活数以万计的中小企业”。”战略,为地方政府在中小企业改制中的大胆探索提供了政策依据,也为地方国有企业“一卖了之”和“全面退出”等争议现象的出现埋下了伏笔。1997年后公办企业的改革实际上呈现出两条路径,国有大中型企业是建立国资控股的股份制,并有意使其成为公有制的“主要实现形式”。地方国有小企业则主要采取了产权出售、联合、租赁、承包等方法,但“卖”成为主流手段,以至于企业改制告一段落后,一些县市国有企业所剩无几。而地方政府将地方国企推向民营化,与地方分权导致的区域间竞争有关(张维迎、栗树和,1998):由于产品市场上的地区间竞争非常激烈,每一个地区都必须尽可能降低生产成本以保持市场份额,为了促使经理降低生产成本,地方政府就必须让渡全部或部分股份给经理,这成为地方国企民营化改革的重要动力[1]。Laixiang Sun(2013)也证实了市场竞争与区域政府竞争在推动中国乡镇企业产权改制中的重要激励作用[2]。与此同时,私营企业开始了以股份公司为目标的自我改造,绝大多数1980年代草创的工厂,在这一时期换上了有限责任公司或股份有限公司的牌子。

至少从我国民营企业的发展来看,上世纪80、90年代的一些宏观经济改革的政策措施得到了显著的社会和市场回应,由此激发的活力成为我国经济高速增长的重要动力源。更令人惊叹的是,当时的宏观政策的出台呈现出“一波未平、一波又起”的继起性,从而能够使民间活力源源不断地被激发出来。对个体私营经济的禁锢是在1980年代缓缓放开的,很多创业者于此时完成了原始积累。到1980年代中后期,民间创业热潮尚未完全散去之时,公办企业的经营体制改革又拉开帷幕,在承包责任制的激励下一些“能人”厂长纷纷登台。在经过短暂的低谷后,以1992年社会主义市场经济改革目标的确立为标志,公务人员辞职下海热潮涌起。随后的私营企业的股份制改革开启了从自身创建以来最重要的一次蜕变,而公办企业的改制逐渐从转换经营机制的改良阶段跨入产权改革的深水区,更加明确的产权激励再一次激发了企业家的创业热情。在这二十余年的时间中,除了1989—1991年之间比较平淡外,基本上没有政策改革红利释放的空档期,民间自发的力量与政府勇敢改革的力量相得益彰。事实上,民营经济创业与地方国有企业民营化改制,正是我国区域经济在新世纪初进入“土地财政”时代之前的最显著特色[3]。

三、企业改制争论的一个注脚

上世纪80、90年代的经济改革措施在当时大多存在争议,而对国有企业改制的诟病之声尤盛。国有企业改革是我国经济改革领域的核心和难点。这种改革从上世纪80年代中后期的“利改税”和“承包制”开篇,成为一个持续数十年的演进过程。但高潮应该在1990年代后半期以及新世纪最初几年,以建立现代企业制度为方向,以明晰产权、政企分开为目标,在决策层“抓大放小”的指导思想下,大量的国有中小企业和集体企业完成了民营化改造。回顾轰轰烈烈的国企产权转让热潮,当时批判声音就不绝于耳,最有代表性的当属2004年的“郎顾之争”。批评声如郎咸平认为企业改制造成国有资产大面积流失,国企产权改革应该停止;支持声如张维迎等认为“国退民进”是创造财富的过程而不是瓜分财富的过程,产权改革是中国未来竞争力的前提;温和中立的声音则认为尽管存在国资流失问题,但产权改革的大方向不容否定[4]。当时就有人认为,“郎顾之争”不仅仅是对中国国企改革负面效应的思考,也不仅仅是对自由主义学派“杀贫济富”改革理念的抨击,更是对中国26年改革历程的重新反思[5]。当时经济学家的争论已经深入到经理人信托制度、公有财产所有权监督缺位、公平与效率之争、国有企业经营效率之争、国有企业政策性负担等一系列与政治体制相关的层面。对这些问题的解答,至今仍难有一个完全共识的答案,而且还将继续考验着未来的国有企业改革模式,也超出了本文的研究范围。不过通过民营企业样本数据的观察,确实发现了值得关注的现象,可以为当年的争论提供有一定价值的证据和注脚。

由地方国有中小企业或集体企业改制而成的民营企业,占到样本总量的近四成。考虑到这些样本的代表性,可以说,至少有部分地方国有企业和集体企业改制后,在激烈的市场竞争中站稳了脚跟。在国有资产转让的过程中,固然存在着掠食者、投机者以及官商勾结等腐败现象,但“捞一票就走”、“一锤子买卖”、“坐吃山空”等心态并不具有广泛的代表性。特别是曾经带领企业在商海中搏击过的厂长(经理)们,在获得企业的控制权后普遍存在将企业继续做大的意愿。事实也证明有相当部分的原国有资产落到了具有企业家精神的买主手中。这些企业家在购得国有资产时出价高低、是否物有所值是另外一个问题,但改制后的企业能够可持续地发展壮大,至少说明产权改革取得了一定程度的成功。

在样本企业传记资料的搜索中,也印证了曾被广为批评的国有资产贱卖及流失现象。至少有4家民营企业曾被正式控告贱买、鲸吞国有资产,占改制型民营企业的近10%。但必须看到,只要是公有资产,无论企业改制与否都是被觊觎的对象。即使不改制,国有企业职工与领导干部也有利用各种手段和机会实现公私之间资源转移的动机。况且不改制的话,竞争行业中的国有资产就难以实现有效率的增值。有人认为,改制中国有、集体资产流失的原因在于国资交易不公平、不竞争,只要是改制过程公开透明,产权所有人能够充分履行监督权利,国资流失问题是可以有效避免的。这种观点看似没有问题,但制度建设是一个较长期的、涉及上层精密设计的复杂过程,而当时经营体制改革进行到关键地步,企业改制已经箭在弦上。根据许成钢与KatharinaPisto的“不完备法律理论”,改革过程中的法律都是内在不完备的,因为立法者不能预见未来所有可能的事件[6]。对改革过程中出现的种种问题,被动式执法总是次优的,但通过立法来弥补漏洞又具有滞后性。相对于立法者,执法者距离行政相对人更近,了解信息更全面,手段也更灵活,这需要在执法者与法院之间合理分配剩余立法权和执法权,以通过主动式执法来解决监管缺位的问题[7]。从此角度看,国企改制中的国有资产流失是监管出了问题,而不是改革方向出了问题。

另外,要保证国有资本交易中的公平竞争,至少要保证有两家以上的竞争者,但如果企业本身已经成为劣质资产甚至资不抵债,市场上不存在有意愿的购买者,此时政府缺少谈判资本,那么产权改革的公平性又应该如何保证和衡量呢?事实正是如此。到上世纪90年代,越来越激烈的市场竞争已经导致了国有企业大面积亏损。对于大量的亏损企业,产权改革的需求特别紧迫,因为每拖一天,亏损就可能增加一天,在未来产权交易谈判中越会处于不利地位。事实上,大部分处于长期亏损状态的国有企业,并不具备采用类似公开竞标的方式吸引购买者的实力。如武汉市的地方国有企业在改制前平均资产负债率已达92.31%,在全市13个区中,5个区的国有企业总资产负债率超过100%①数据来源:《地方国有企业改制研究——关于武汉模式的理论思考与案例分析》一书,杨卫东、汪海粟著,经济科学出版社2007出版。。再加上大量的冗员安置、全民制员工身份转换补偿、资产质量及变现能力等种种制约,企业改制过程中投资者趋之若鹜、相互竞价的现象并不多见,地方政府更多时候必须面对找不到投资人或合作者的尴尬境地。此时政府一旦发现了有潜在意愿的投资人,就会当成“救命稻草”不愿放过,在谈判过程中会通过地租优惠、债务剥离等方式来试图做成这笔生意。有些情况下因为找不到新投资人不得不“拉郎配”,把效益差的国企捆绑给效益好的国企,结果把效益好的拖垮了。而且,国有资产到底有多大价值,不是财务账面上的一列数字,而要通过基于市场评估的谈判结果来衡量。只要谈判过程是平等的、透明的,国有资产账面数字的缩水算不上流失。

当然,仅用本文收集的数据来评价企业改制的效果,证据不够充分。事实上,改制型民营企业相对于原生型民营企业在整体竞争力上仍然处于劣势[8]。进入各省民营百强的改制企业大多数都是成功者,而失败的改制企业可能更多,但要找到改制不成功或没有改制的企业作对照组在技术上很难实现。不过,这无法否认成功企业所具有的一致性特点所蕴含经济规律的普遍适用性。比如,大部分成功的改制型民营企业中,当年“厂长责任制”与“承包责任制”时期担任厂长者,通过改制成为公司的董事长,直到目前仍然在位。这种管理层收购(MBO)的改制方法在当年曾被广泛批判,因为其往往意味着信息不对称的“内部型改制”,是国资流失的重要因素。但本文的调查发现,进入民营百强的改制型企业大部分都是通过MBO完成企业改制的。其中原因是,对于国企的决策者来说,MBO(管理层收购)不过是补偿自身“企业家人力资本”缺失的一个措施[9]。

四、会有第三次创业高潮吗?

改制型民营企业的出现具有历史阶段性,未来民营企业新生力量的出现,会更加依赖潜在企业家们的自主创业。如上文所述,自办型民营企业中有两个创业热潮,一个是1980年代以脱贫致富为动力的办厂热潮,一个是1990年代以自我价值实现为动力的下海热潮。但这类样本在1998年后变得稀疏了,到2003年后戛然而止。可能有三个原因:一是进入新世纪后才开始创业的企业家由于动手较晚,企业还没有发展到进入百强民营企业榜的规模;二是由于宏观经济环境的重大变化,以及市场竞争越来越激烈,后起之秀们把企业做大做强越来越艰难;三是由于宏观政策的调整以及经济环境变化,敢于投身商海的创业者确实变少了。这三种原因可能兼而有之,但原因的不确定并不妨碍这样一个结论:到目前为止,第三次创业高潮出现的迹象还不明显。

一个更重要的问题是,第三次创业浪潮的出现需要什么前提条件?一个人作出是否创业的决策,与其对商业机会的理解、市场风险的认知、现有资源的掌控以及对超额收益的追求强度等等相关。宏观政策风向以及政策改革措施都会影响个体关于风险和机会的敏感判断。比如1989年后,中央报刊曾陆续发表一些批判搞私有化的文章,国家工商总局、税务总局又先后发出对个体、私营经济进行清理整顿和开展税收大检查的通告,这一时期私营企业户数及投资者人数增长率都明显减缓。见图3。

在1980年代的创业者中,农民出身的创业者(25家)占比达八成以上,另外不到两成(5家)是从公办企业中辞职单干的职工。这是因为外出谋生、打工或学徒生涯使部分农民增加了见识和洞见能力,积累了资源与关系,当政治环境宽松之后,创业水到渠成。到1990年代时,创业者们身份呈现出多元化。机关干部下海(15家)、农民办厂(8家)、大中专学生创业(4家)、企业职工单干(5家)、富二代创业(2家)所占比例分别为44%、23%、12%、15%和6%。此时除了原有的民间活力外,一些机关干部和大中专毕业学生也在当时政策的激励下投入了创业洪流。下海的机关干部并不存在生存问题,做出创业的选择更多的是基于对当时政策环境的理解和商业机会的把握。而对于这一时期通过承包制走上公办企业厂长(经理)岗位的“能人”们来说,他们要通过自己的努力使企业彻底脱困,除了拿出真本领外,还需要一种更根本的制度设计。显然,一包一年或一包数年的承包制只能是权宜之计,如果不解决经理人的长期经济激励问题,企业就不可能有一个可预期、可持续的未来。而当时国有企业产权改革尽管存在诸多争议,仍然得到了比较强有力的推行。同时,国有企业改制也是“自办型”民营企业的发展机遇,80%以上的“自办型”样本都曾参与了地方国有企业改制。德力西集团在2000—2001年先后整体兼并了三家国有企业,解决了近4000名国有职工就业;丰立集团自1993年起多次收购、重组国有企业,如今成长为拥有3000多名员工的民营企业集团。到2002年底,江苏省2万多户私营企业参与了国企改革;到2003年,河南省有448家非公有制企业通过改组、联合、兼并、租赁、收购和股份合作等形式参与了560家国有、集体企业的改制①数据源自《风物长宜放眼量——非公经济36条落实情况区域调查》,厉以宁等主编,经济科学出版社2007年出版。。

图3 1989至2008年我国民营企业户数及投资者人数增长率

从全能型计划经济政府向市场经济下有限政府的转变过程中,政府每通过一项重要政策使自己的管制触角后退一步,就会有一波民间创业高潮自发响应。私营经济解禁、公办企业承包、国有企业产权改革等具有转折意义的政策一个接一个地推行,也收获了民间经济活力不断涌现的回报。但到新世纪最初十年,尽管各种改革措施和企业治理模式不断规范完善,却难觅具有同样转折意义的改革措施。2005年国务院颁布的《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》(俗称“非公经济36条”),是一部较全面、系统的关于促进非公经济发展的政策性文件,在市场准入门槛、融资难等制约民营经济发展的瓶颈方面都作出了规定。但在后来的落实中碰到了各种各样的隐形障碍,使得市场准入问题、贷款难问题至今仍然是制约民营经济发展的重要环节。最为典型的是“玻璃门”现象,虽然行业准入大门理论上敞开了,但某些垄断行业以本行业情况特殊为借口,阻挠民间资本进入[10](厉以宁,2007)。T Feng和G Wang(2010)则认为,中国民营企业面临着一种虚弱(weak)的制度环境,包括财产被没收的风险、落后的金融系统和信用体系等,在这种环境中民营企业家必须通过官商联接、获得人大、政协代表等官方身份、在企业组织方面向官方组织结构靠拢等手段,以获得自身在弱产权保护环境中的组织合法性[11]。而且,行政权力运作机制的不健全,使得政府在经济发展政策上的非科学选择给民营企业提供了扭曲的市场信号。在资料分析中发现,40%以上的民营企业的主营业务中都有房地产。中小规模的民营企业不具备大中型国有企业那样的抗风险能力,当前房地产市场的低迷对于国有企业来说可能只会影响效益,但对于民营企业来说可能关乎生存。法治环境的不完善是制约民间创业和企业发展的另一道绳索。除了国资流失问题,因为偷税、环境污染、违规占地以及其他经济纠纷而被控告、诉讼的民营企业样本有15家,占总数的12.5%。政治法律制度本身的漏洞会在企业竞争中引起“劣币驱逐良币”的效应,企业家也是受害者。在调查中还发现,山西、河南各有一位企业主因官商勾结在当前的反腐风暴中落马。潜在创业者们的嗅觉十分敏锐,不会轻易放过机会,但不规范、不公平的金融生态,以及地方政府行为的不稳定与不可预期,都给创业者以一种高风险的印象。

五、结论

上世纪80和90年代的改革,成功地激发了民间活力。两次民间创业热潮,是长期压抑的民间经济力量的自然迸发;国有和集体企业的两次以“能人”承包为代表的“创业”热潮,是经济激励机制发挥作用的有益试验。随后的“自办型”民营企业股份制改造,是符合市场经济发展规律的一种自我进化;而地方国有和集体企业的民营化改革,则解开了约束这些企业发展的产权缰绳。民营企业的创业与成长历程与当时的政策变迁存在显著相关。民营企业的发展壮大是市场规律的自然结果,但为民营企业发展解除禁锢的政策改革却不是自然发生的,而是始终伴随着激烈的争论。能够超越争论果断进行市场化方向的改革,是民间创业潜力得以转化为现实的重要变量。

我国三十多年来所走过的道路正好符合这一路径。当前流行的基于互联网的草根创业和创新,有前两次创业高潮时期无法比拟的优势。但前两次创业高潮时不饱和的市场竞争环境,也是当前创业者所不能奢望的。JeffreySachs、胡永泰和杨小凯(2003)认为,当经济发展的后来者试图赶上发达国家时,通常遵循的是逆向的制度发展工程学:首先试图模仿工业化模式,接着是经济制度,然后是法律制度,最后是政治制度和宪政规则[12]。以简政放权为代表的政府行政改革将会减轻创业成本,优化创业环境,但民营企业要想获得更强大的竞争力,创造更多的经济价值,需要决策层勇敢地突破禁锢,果断在市场准入、金融体制等方面实施市场化改革,这是强化潜在企业家们创业信心的关键一步。

[1]张维迎,栗树和.地区间竞争与中国国有企业的民营化[J].经济研究,1998(12):13-22.

[2]SunL.AnticipatoryOwnershipReformDrivenby Competition:China’Township-VillageandPrivate Enterprises in the 1990s[J].Comparative Economic Studies,2013,42(3):49-75.

[3]武靖国,毛寿龙.县域经济发展路径演进与政府治道变革[J].学术界,2015(8):24-37.

[4]王建军.由“郎顾公案”看国企产权改革[J].生产力研究,2005(1):16-18.

[5]胡晓鹏.财富集中与中国经济改革——对“郎顾”之争的思考[J].社会科学,2005(1):62-65.

[6]Katharina Pistor and Chenggang Xu,Incomplete Law-A Conceptual and Analytical Framework and its Application to the Evolution of Financial Market Regulation.Social Science Electronic Publishing,2002,35:931-1014.

[7]何贵忠.从“郎顾之争”到“中国问题”:一个法律经济学的视角[J].生产力研究,2005(1):9-12.

[8]邬爱其.改制型民营企业的成长能力及其影响因素——与原生型民营企业的对比分析[J].经济管理,2006(2):76-83.

[9]徐风华.人力资本补偿缺失与企业家成长——对长虹、九洲、双马、东材等国有企业改制方案的反思[J].云南社会科学,2005(1):52-55.

[10]厉以宁.论民营经济[M].北京:北京大学出版社,2007.

[11]FengT,WangG.Howprivateenterprisesestablish organizational legitimacy in China's transitional economy[J].Journal of Management Development,2010,29(4):377-393.

[12]JeffreySachs,WingThyeWooandXiaokaiYang,Economic Reforms and Constitutional Transition.Annals of Economics and Finance,Vol.1,No.2(Nov.2000):435-491.

Entrepreneurship&Institutional Reform:Private Enterprises Development Path and Public Policy Selection in China

WU Jingguo

(School of Public Administration,Renmin University of China,Beijing 100872,China)

From 120 samples of top 100 private enterprises of 6 provinces in China,the study finds that therearetwomajortypesofdevelopmentpaths:“self-runenterprises”—developingfrompioneer entrepreneurs’self-owned factories,and“restructuring enterprises”—transforming from local state-owned enterprises and collective firms.Each of the two categories has experienced two entrepreneurial golden periods:most self-run enterprises were founded in 1980—1988 and 1992—1998;while most restructuring enterprises led by capable entrepreneurs entered a speedy development period in 1984—1988 and 1990—1994.In the period of 1993—2001(or 2004),enterprises system transforming and enterprises privatization took place respectively in both types of enterprises.The emergence of large number of pioneers of private enterprises was related to decisive policy reforms at that time.Analysis shows the entrepreneurship wave is closely related to whether the government policies go in accordance with the market rules.

private enterprise;grow path;entrepreneurship;restructuring of enterprises

F271.1

A

1673-5609(2016)06-0001-10

[责任编辑:唐秋凤][英文编辑:秋虹][责任校对:秋鸿]

2016-08-21

武靖国(1978—),男,河南省濮阳市人,中国人民大学公共管理学院博士研究生,研究方向:制度分析、公共政策及治理理论。