个体自信度对双人决策的影响*

余柳涛 鲍建樟 陈清华 王大辉,2

(1北京师范大学系统科学学院; 2北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室, 北京 100875)

1 引言

群体决策是为充分发挥集体的智慧, 由多人共同参与决策分析并制定决策的动态过程。它普遍存在于人类社会中, 小至一家人选择某个餐厅吃饭,大至制定国家政策。作为人类决策的重要方式, 群体决策长期都是研究的热点(李纾, 梁竹苑, 孙彦,2012; Simon et al., 1987), 受到了心理学(Juni &Eckstein, 2015; Kerr & Tindale, 2004; Kugler, Kausel,& Kocher, 2012), 神经科学(Suzuki et al., 2012;Suzuki, Adachi, Dunne, Bossaerts, & O’Doherty,2015)和管理学(李武, 席酉民, 成思危, 2002; 熊菲,刘云, 司夏萌, 程辉, 2011)等学科的大量关注。相关研究的核心问题是群体决策的效果和决策的形成机制, 即群体决策的正确率相对于个体决策结果的优劣以及如何从个体独立决策形成共同决策的机制。

研究者们考察了不同条件和背景下的群体决策相对于个体决策的优劣, 但还没形成一致的结论(见综述:Kerr & Tindale, 2004; Kugler et al., 2012)。一些实验表明群体决策表现优于个体决策, 不仅比表现差的个体要好, 甚至比表现最好的个体还要优秀。Laughlin, Hatch, Silver和Boh (2006)发现3人小群体在“字母到数字的转化游戏”中比单人和2人小群体表现更优, 但与4人、5人小群体表现无显著区别。Woolley, Chabris, Pentland, Hashmi和Malone (2010)发现2~5人小群体在很多任务上的群体表现优势, 并探讨了可能的因素, 如群体组成及交流方式等。Krause, Ruxton和Krause (2010)研究了人类及动物的群集智能(swarm intelligence)现象。另一些实验给出了不同的结果, 发现有时候群体决策要比参与决策的一些个体甚至比所有个体都要差。Haney, Banks和Zimbardo (1973)实施的斯坦福监狱实验是表明群体负面结果的著名例子。群体决策还可能造成社会性懈怠(social loafing)(Latané, Williams, & Harkins, 1979)及团体迷思(groupthink) (Baron, 2005)等现象。Branson, Steele和Sung (2010)研究了群体风格及信息类型与“双人决策劣于单人决策”现象的关系。还有一些实验表明群体决策的质量取决于具体的情境。Bahrami等人(2010, 2012)发现, 在双人知觉决策任务中, 当两个被试判别能力相近时, 群体决策质量要优于最优个体的表现; 而当两个被试判别能力相差较大时,群体决策结果要劣于最优个体的表现。Koriat(2012b, 2015)发现, 当多数人自信的结果是正确结果时(consensually correct), 虚拟群体合作决策会产生好的效果; 而当多数人自信的结果为错误结果时(consensually wrong), 虚拟群体合作决策通常会导致不利的影响。上述研究的关注点是群体决策结果的优劣及其影响因素, 但没有深入研究群体决策的形成机制。

双人决策是研究群体决策的形成机制的一个很好的范式。Bahrami等人(2010)采用双人知觉决策的实验范式:被试观察依次呈现的两组光栅刺激(每组6个), 其中一组含有一个对比度与其他光栅不同的特异光栅, 两个被试先单独报告有特异光栅的刺激; 如果两人报告相同, 则通过屏幕反馈决策结果的正误; 如果两人报告不一致, 则在口头交流后由随机选定的被试报告双人决策的结果, 而后通过屏幕反馈决策结果的正误。实验结果表明:在有口头交流的情况下, 不论有无正误反馈, 双人决策大部分情况下比单人的正确率高, 但在两人的判断能力有很大差异的情况下双人决策的正确率低于表现较好的个体; 在没有口头交流, 被试仅仅通过电脑屏幕交流彼此选择的情况下, 双人决策并没有显著优势。他们提出“自信度共享(weighted confidence sharing, WCS)模型”, 假设自信度是Z分数(Δc

/)σ

的单调函数(cΔ

是两组光栅对比度之差,σ

表征被试感知光栅对比度时的噪声), 最优策略就是采用Z

分数绝对值高的个体的决策作为双人合作的决策。模型结果很好地解释了他们的实验数据。但是,Koriat (2012b, 2015)认为群体决策中更自信者起主导作用, 提出“更自信者主导决策(the more confident member dominates, MCD)模型”, 认为不需要交流也能实现Bahrami等人(2010)文章中所描述的双人决策质量优于个人决策质量的现象。实验中, 他们首先要求被试独立地对两选项问题做出选择, 并同时报告自信度, 随后将独立的个体决策进行随机地两两配对, 以虚拟配对中自信度最高的个体的决策作为群体决策, 观察到“在没有直接进行交流的情况下, 群体决策结果胜过个体决策”的现象, 同时也观察到“群体决策比所有个体都差”的现象, 结果取决于多数人自信的结果是正确还是错误(Koriat,2012b, 2015)。以上工作表明自信度在双人决策中发挥了重要作用, 此外还有一些研究工作也表明自信度在个体决策或群体决策中扮演了重要作用(Hertwig, 2012; Koriat, 2008, 2012a; Toelch, Bach, &Dolan, 2014)。上述工作重点讨论了个体自信度对最终合作结果的影响, 主要是从概率统计的角度, 静态地分析双人决策中的信息整合和群体决策的形成机制(把来自两个信息源的信号一次性地整合), 忽视了群体决策是一个动态过程的现实。在实际的群体决策中, 往往是每个成员首先独立地做出选择; 然后经过讨论与交流(包括观点及对应的自信程度), 再次做出选择; 如此反复多次, 直至达成集体一致的选择。在反复交流的过程中, 决策个体对自己确信的选择可能表现出更高的自信度, 而自信度也会影响对方后续的判断和选择。因此, 我们提出假设:(1)在群体决策中, 个体的自信度和个体决策的正确率正相关; (2)对方的自信度会影响决策者的判断,对方越自信, 决策者越容易跟随对方的决策。为此,本文在要求被试判断随机点协同运动方向的任务中, 控制被试的信息交流, 特别是自信度的交流,考察被试通过多轮次的信息交流不断调整各自决策并形成一致决策的过程。最后, 本文根据实验观察的结果, 提出基于马尔科夫过程的动态交互模型,进一步加深了对双人决策动态过程的理解。

2 实验设计与实施

2.1 被试

本次实验在北京师范大学进行, 共招募了年龄在18~28岁之间的42名被试, 其中男生12人, 女生30人, 所有被试的矫正视力正常。所有被试按2人一组分成固定的21组(14组女生−女生组合, 5组男生−男生组合, 2组男生−女生组合)进行实验。为了鼓励被试尽量做出正确的选择, 被试除了按实验任务获得基本报酬外, 还将依据正确率获得额外的奖金。实验前被试需要阅读实验说明, 了解费用支付情况并签署知情同意书。

2.2 实验材料

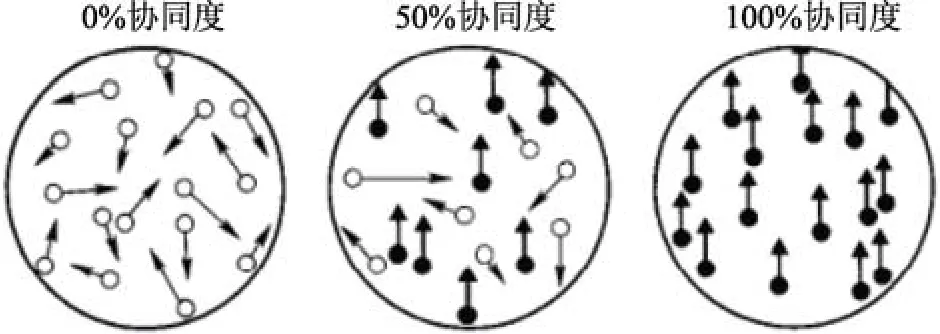

实验使用配备Windows 7操作系统的14寸ThinkPad L440-20笔记本电脑, 屏幕的分辨率为1366×768, 刷新率为60 Hz; 利用Matlab Psychotoolbox工具包产生的随机运动点阵(Britten, Shadlen, Newsome,& Movshon, 1992)作为视觉刺激(图1)。这种视觉刺激广泛应用于神经科学中对于视觉皮层功能及机制的探索(Churchland, Kiani, & Shadlen, 2008; de Lafuente, Jazayeri, & Shadlen, 2015; Purushothaman& Bradley, 2005)。

图1 不同协同度的随机运动点阵

随机点阵刺激呈现在笔记本电脑屏幕上以屏幕中心为圆心以180个像素(15 deg)为半径的圆内。每个点的半径为2个像素, 点阵分布平均密度为16.7 dots/deg/s。每次刷新时, 点阵中一部分点从上次出现的位置朝协同运动方向移动0.25 deg至新的位置, 形成协同运动(5 deg/s), 这些点所占的比例称作协同度(coherence); 其他点的位置随机变换。我们选取5个协同度, 即屏幕上1.6%、3.2%、6.4%、12.8%和25.6%的点按相同方向运动。协同度越高,越容易辨别运动方向。

2.3 实验过程

我们设计了3个实验。实验一:“两选项+选项反馈”, 每次任务都从135°和315°中随机选择一个方向作为随机运动点阵的协同运动方向(点阵协同度从5个水平中随机选择一个), 要求被试判断协同运动的方向, 并通过按“Q”或“C”键报告判断的方向, 同时报告自信度; 两个被试报告完成后通过屏幕反馈对方的选择。实验二:“四选项+选项反馈”, 每次任务都从0°、90°、180°和270°四个方向中随机选择一个作为随机运动点阵的协同运动方向, 要求被试判断协同运动的方向, 并通过按方向键报告判断的方向, 同时报告自信度; 两个被试报告后在屏幕反馈对方的选择。实验三:“四选项+选项反馈+自信度反馈”, 在实验二的基础上还反馈对方的自信度。

实验采取组块设计, 每次实验包含8组, 每组包含50个决策任务, 每组持续约10~15分钟。不同协同运动方向和协同度的刺激在每个实验条件下随机重复40次。实验一包含5×2×40=400个判别任务, 一次完成; 实验二、三各包含5×4×40=800个判别任务, 分两次完成。21组被试都参加3个实验。为消除实验顺序的影响, 各组被试完成实验的顺序不同(11组从实验一开始, 而10组从实验二或三开始)。被试在参加实验前需进行训练以了解实验刺激和反馈方式。

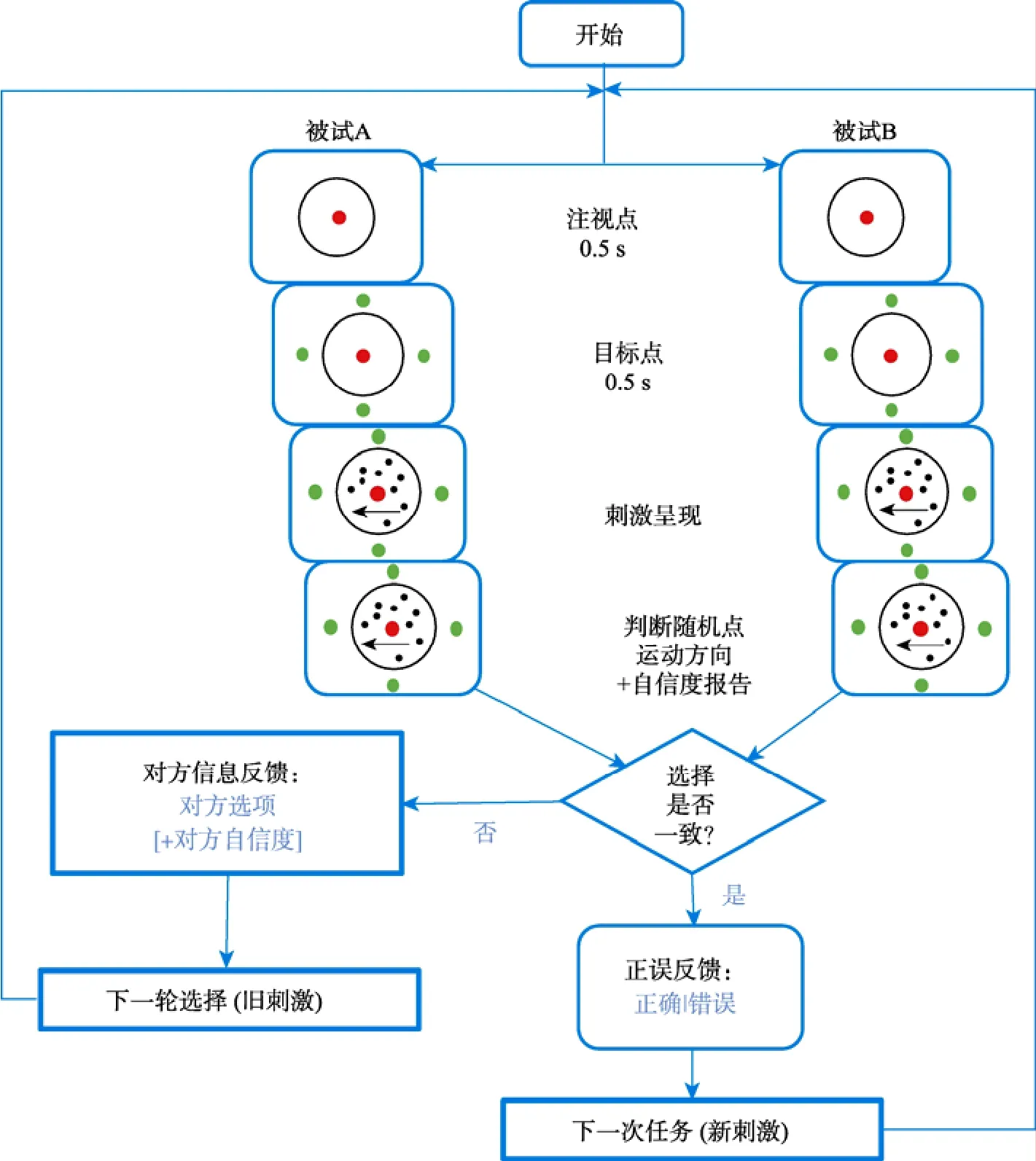

实验中, 被试先独立判断协同运动方向, 若两人结论不同, 则被试在各自屏幕上看见对方的选择(实验三中还可以看见对方的自信度), 然后再根据刺激独立判断并报告, 直至两人选择达成一致, 最后在屏幕上反馈达成一致的决策的正误。单次任务的流程如图2所示。在一次任务中, 两个被试(背对背)各自面对屏幕坐下, 屏幕出现“等待服务器发送开始信号”, 0.5 s后在屏幕中部显示当前实验任务序号“Trial #”, 1 s后显示注视点提示本次实验开始;0.5 s后屏幕周边呈现2个(实验一)或4个(实验二、三)目标点代表可能的协同运动方向; 0.5 s 后屏幕中部持续显示随机运动点阵, 直到被试做出判断并通过按键报告为止。屏幕随后显示“请输入你刚才选择的自信程度(1~6)”, 被试通过按数字键(1~6)报告自信度。如果对方在自己报告自信度后还没有做出选择, 屏幕显示“等待对方选择”, 并且直到对方做出选择并报告自信度前不能再按键。如果对方已经选择, 并且两人选择相同, 则本次任务结束, 同时在屏幕上显示“正确”或者“错误”的反馈信息, 然后进入下一次任务; 如果两人报告方向不一致, 则屏幕上显示对方的选择(在实验三中还显示对方自信度), 1 s后呈现相同刺激要求被试重新选择, 直到达成一致。

2.4 数据分析方法

3 实验结果

3.1 双人决策的动态过程

图2 实验流程

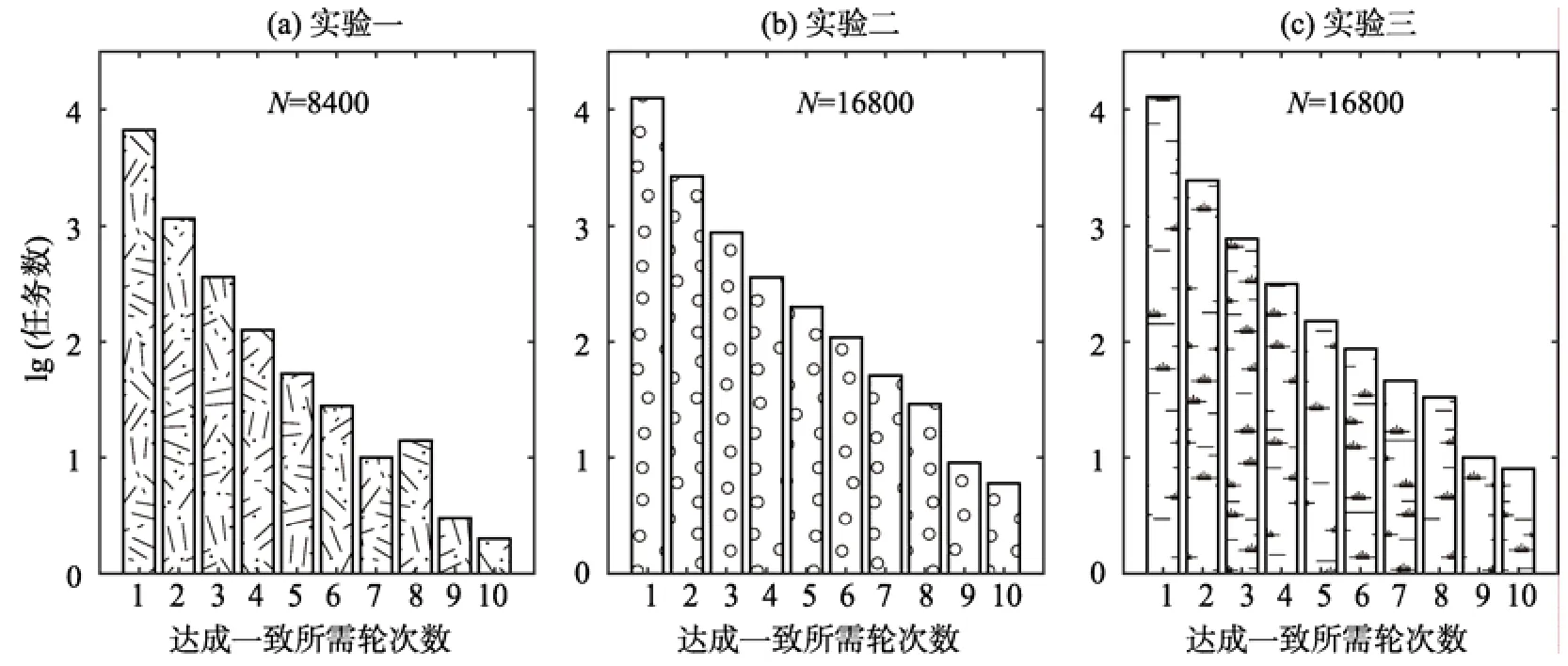

图3 两个被试达成一致所需要的报告轮次

双人决策是动态过程, 如果两个被试报告不同将继续下一轮报告, 存在需要多轮报告后才达到一致的情况。图3给出了两个被试VA、VB在实验一、实验二和实验三中做出一致报告需要的轮数。数据显示, 在很多任务中, 两个被试不需要交流信息就可以给出一致报告。但是也有很多任务需要1次、2次甚至多达10余次的交流才能给出一致报告做出群体决策。进一步分析表明协同度较小的任务,也就是难度更大的任务更可能需要多次交流才能达成一致。

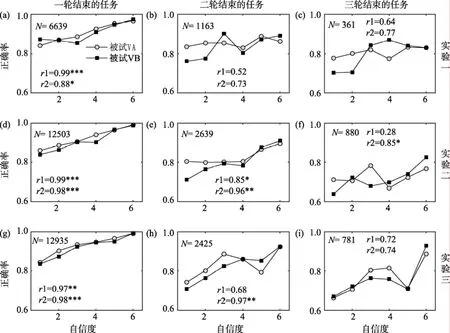

对于需要多轮报告才能达成一致的任务, 可以单独考察每个被试在每一轮的报告的正确率。我们发现表现较好的被试VB报告的正确率随着报告轮次的增加稳步上升, 而表现较差的被试VA在达成一致前的选择正确率变化并不明显, 但是因为最终要达成一致, 其最后一轮报告的正确率和表现较好的被试相等。为简明起见, 我们展示了实验二和三中分别需要三轮(图4(a))和四轮报告(图4(b))才达成一致的例子。值得注意的是, 无论三轮报告达成一致还是四轮报告达成一致, 有自信度反馈时(实验三)达成一致后的正确率略高于没有自信度反馈时(实验二)的正确率。

3.2 双人决策的表现

将21组被试的数据按照VA和VB分类合并,得到VA和VB在不同实验条件下的行为数据, 进一步通过最小二乘拟合得到相应的心理物理曲线(图5)。在两选项实验中(图5(a)), 在刺激方向与指定方向相同时, 群体决策报告指定方向的概率比个体的高, 即群体选择正确的概率更大(协同度大于零的部分); 在刺激方向与指定方向相反时, 群体决策报告指定方向的概率比个体低, 即群体决策的错误概率更小(协同度小于零的部分)。在四选项实验中(图5(b), (c))显示了相似的结果, 群体决策报告指定方向的概率比个体的要大(协同度大于零的部分), 群体决策报告方向与刺激方向相反的概率(协同度小于零的部分)比个体要小, 群体决策报告方向与刺激方向垂直的概率也比个体低(图5(b)和(c)中小图)。综合起来, 群体决策的正确率高于个体单独决策的正确率。同时, 采用Koriat的方法, 依据“更自信者主导决策模型”, 采用各次任务中自信度更高的个体的选择作为群体的选择, 完成虚拟双人决策(Koriat, 2012b), 结果显示“更自信者主导”虚拟双人决策的正确率在各个难度水平都低于实际双人决策的正确率。

图4 被试每一轮选择的正确率。(a)三轮报告后达成一致;(b)四轮报告后达成一致。

图5 双人决策中的个体(被试VA和VB)、群体决策(实验合作)和“更自信者主导决策模型”虚拟决策的心理物理曲线。(a)两选项实验的心理物理曲线。(b)四选项无自信度反馈实验的心理物理曲线;(c)四选项有自信度反馈实验的心理物理曲线。在(a)、(b)、(c)中的指定方向分别为右下、上或右、上或右;协同度为正表示随机点协同运动方向与指定方向相同,而协同度为负则表示随机点协同运动方向与指定方向相差180°。

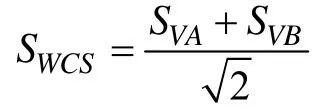

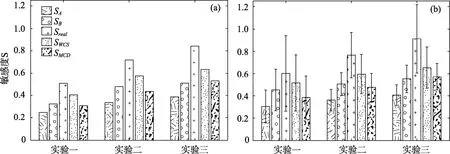

在本实验中, 双人决策表现显著优于所有的个体决策表现, 也要优于“自信度分享模型”和“更自信者主导决策模型”的预期结果。“自信度分享模型”的结果要显著优于所有的个体表现。“更自信者主导决策模型”的结果只在实验三中略高于表现最好的个体, 在实验一、二中要比表现好的个体略差,整体上近似于表现好的个体。因此, “自信度分享模型”和“更自信者主导决策模型”不能完全解释本实验中“双人决策优于单人决策”的现象。实验二、三的结果差异表明自信度的交流对实际双人决策的表现和“自信度分享模型”的预期结果均有提升。因此, 实验结果表明随机点协同运动方向判别的双人决策会受到自信度信息交流的影响, 但并不是简单地由更自信者主导的, 也不是个体通过自信度共享进行信息整合的贝叶斯优化过程。

图6 个体决策(SA、SB)、群体决策(Sreal)、“更自信者主导决策模型”虚拟双人决策(SMCD)和“自信度共享模型” (SWCS)预测的敏感度。(a)将所有数据分为VA、VB后的分析结果; (b)21组被试各自分析后的统计结果。

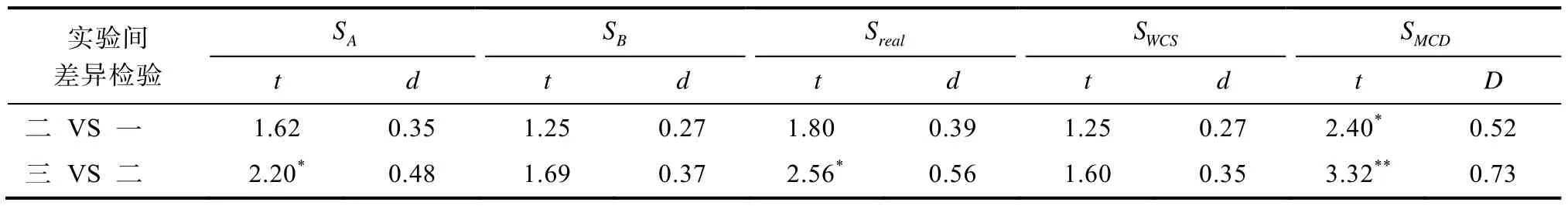

表1 单个实验内敏感度均值差异t检验结果

表2 三个实验间敏感度均值差异t检验结果

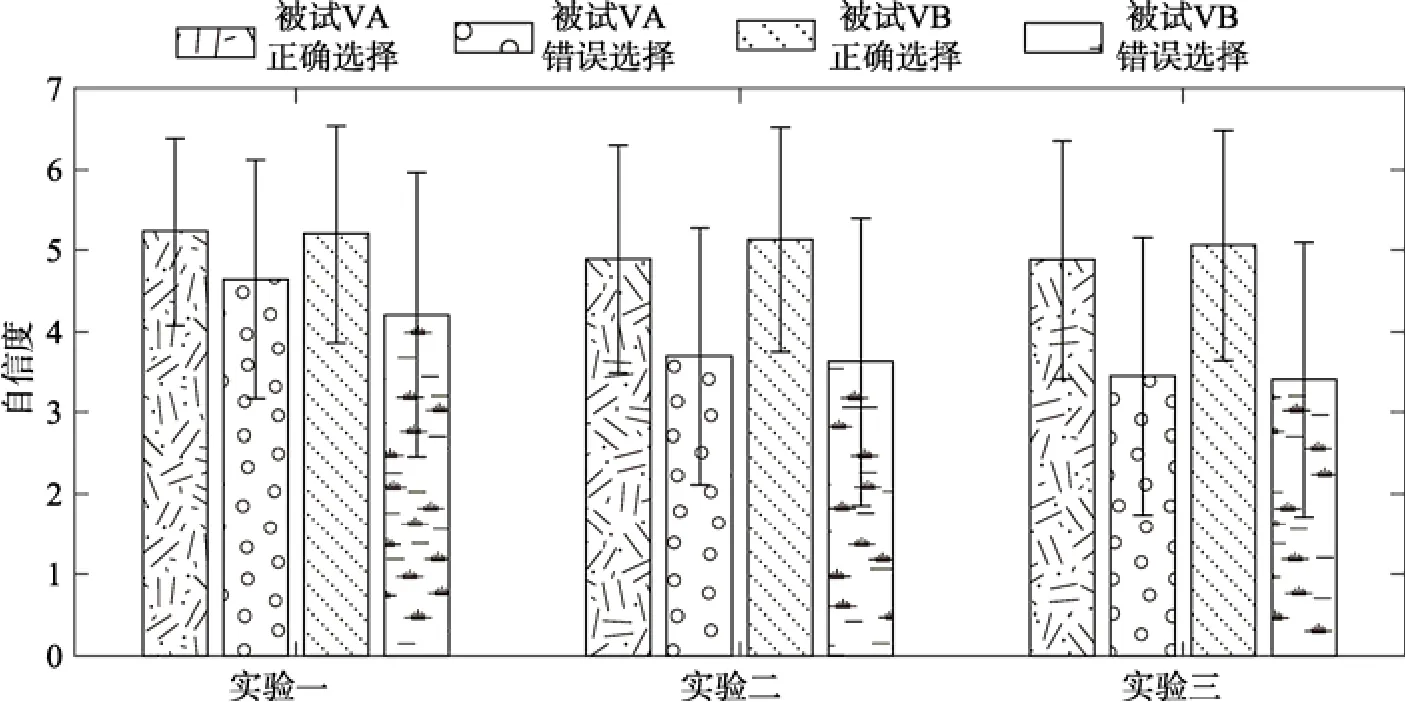

3.3 被试的自信度与报告正确率的关系

前面的分析表明自信度交流可以提高双人决策的表现, 可能的原因是自信度是个体评价自己决策的正确程度的一种心理量。事实上, 决策者做决策时越有把握就越自信, 表现为决策的正确率与自信度呈现正相关关系(Hebart, Schriever, Donner, &Haynes, 2016), 因此自信度交流有可能提高双人决策的正确率。我们根据被试每一次报告的方向和刺激的协同运动方向是否相同, 将被试报告的自信度分成正确报告时的自信度和错误报告时的自信度。统计结果显示(图7), 被试VA和VB在3个实验中报告正确时的自信度都显著高于报告错误时的自信度(t

检验,α

=0.05)。进一步地, 我们分析了被试达成一致时双人决策中个体的自信度与正确率的关系。我们发现在第一轮报告就达成一致的情况下, 自信度与正确率之间存在显著的正相关关系(图8(a), (d), (g))。当自信度高的时候, 正确率也高, 自信度较低时, 正确率也比较低:说明被试报告的自信度确实反映了被试对自己选择结果的正确性有合理评估。在第一轮就达成一致的任务中, 被试没有获得对方的信息, 决策是独立进行的, 被试报告的自信度反映了对自己所做判断的把握程度。在需要多轮报告才能达成一致的任务中, 被试之间可以交流信息, 被试报告的选择及自信度可能受到对方报告的影响。为此, 我们考察了第二轮报告达成一致的任务, 发现被试在第二轮报告的自信度和正确率之间仍然有正相关关系(图8(b), (e), (h)), 但是相关系数比没有信息交流时要小。我们还考察了三轮报告达成一致的任务(图8(c), (f), (i)), 结果与两轮报告达成一致的任务相似, 正确率与报告的自信度仍然有正相关关系。因此, 无论是一轮报告达成一致还是多轮报告达成一致的任务, 正确率和报告的自信度都存在正相关关系, 也证明我们的假设一是正确的。

图7 选择正确与错误时的自信度

图8 正确率和自信度的关系

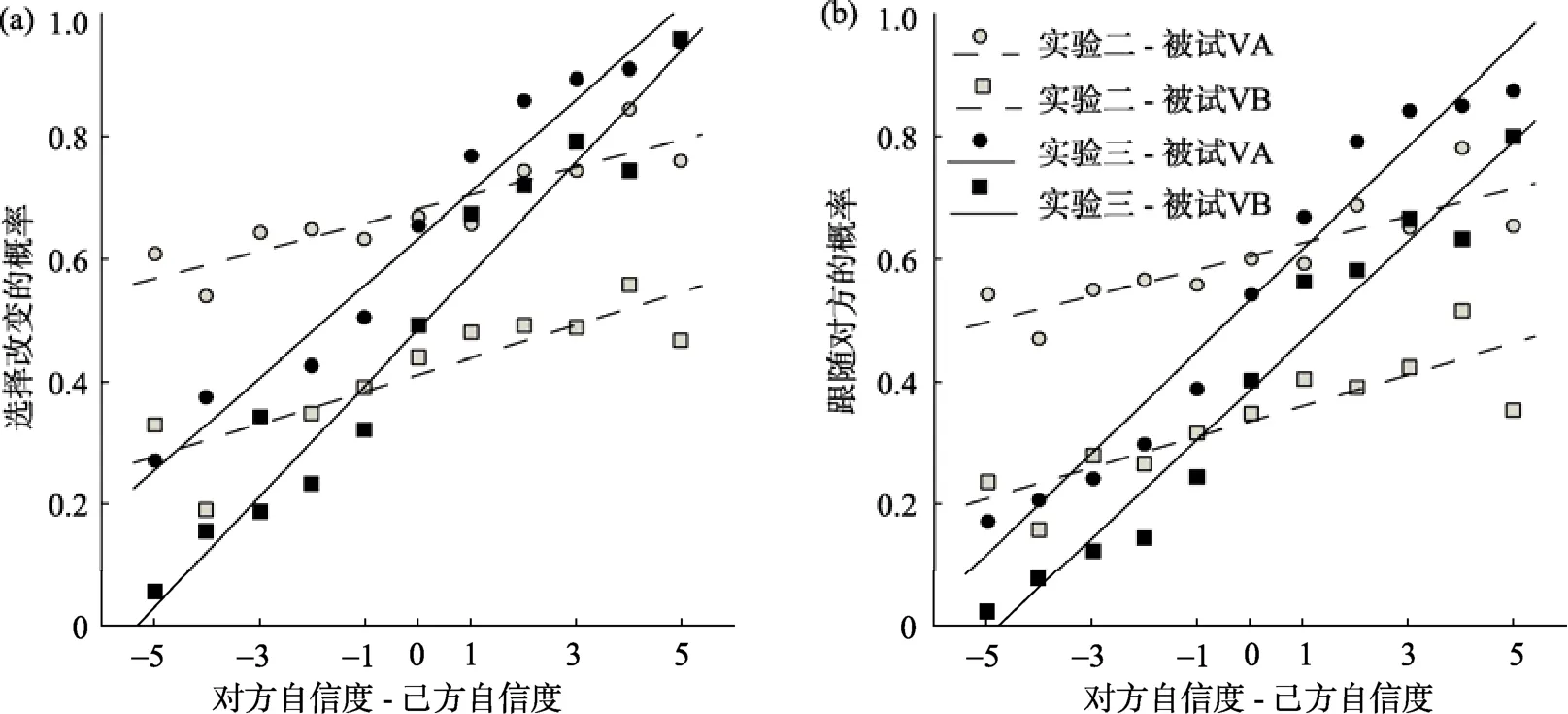

3.4 自信度对决策调整行为的影响

在群体决策中, 对方的选择和相应的自信度会影响被试后续的判断及其决策调整行为。在实验三中, 我们将双人决策中对方的选择和自信度反馈给被试。为测量这些反馈信息对被试决策调整行为的影响, 我们计算了被试改变自己选择的概率与双方自信度差异的关系。我们发现被试改变选择的概率和被试之间的自信度差异有正相关关系。对方自信度相比于自己的自信度越高, 被试改变自己选择的概率越大(图9(a)); 同时, 被试跟随对方的选择(即将对方上一轮的选择作为自己本轮的选择)的概率也更大(图9(b))。作为对比, 在实验二中尽管没有反馈对方自信度给被试, 但被试还可能受到对方选择的影响, 导致被试改变自己选择的概率与自信度的差异之间有较弱的正相关关系(图9(a), (b))。另外,无论是在有自信度反馈(实验三)还是没有自信度反馈(实验二)的实验中, 表现较差的被试(VA)改变自己选择的概率更高, 也更倾向于跟随表现较好的被试(VB)的选择。这也说明我们提出的假设二是正确的。

图9 决策调整行为与双方自信度差异的关系。(a)被试改变选择的概率与双方上一轮自信度差异的关系; (b)被试选择跟随上一轮对方选择的概率与双方上一轮自信度差异的关系。

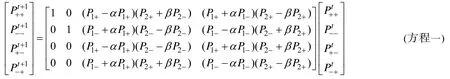

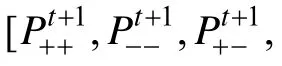

3.5 模型

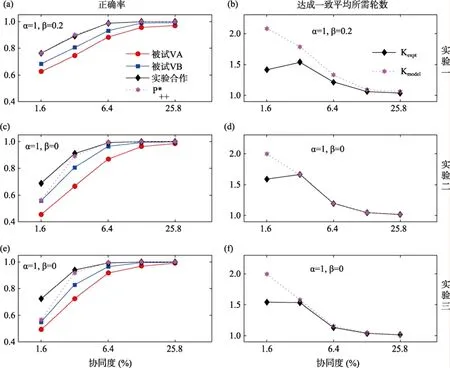

图10 基于马尔科夫过程的模型的预期结果与实验结果的对比。从上到下各行依次表示实验一、二、三的结果。第一列是正确率的对比, 第二列是达成一致平均所需轮数的对比。横坐标表示协同度。

4 结论与讨论

本文通过随机点协同运动方向判别的双人决策实验研究了双人决策机制。实验主要结果包括:(1)双人决策的表现不仅优于单人决策的结果, 同样也优于“自信度分享模型”和“更自信者主导决策模型”的预期结果; (2)个体决策正确时的自信度更高, 决策错误时的自信度更低; 同时个体决策的正确率与自信度有很强的正相关关系; (3)在反馈自信度的条件下, 被试的决策行为受到对方自信度的影响, 对方越自信, 被试越容易改变自己的选择并跟随对方的选择。这些结果证实了我们在引言中提出的两个假设。同时, 本文还以实验中个体独立决策的正确率为基础, 考虑被试交互后改变选择的行为特点, 建立了一个服从马尔科夫状态转移的动态模型, 并利用该模型重现了实验的主要结果。

我们的实验和模型不仅展示了双人决策质量比个体决策质量高, 还展示了“双人决策中, 个体通过自信度交流, 改变自己的选择从而达到群体决策质量高于最好的个体的决策质量”的过程。实验中双人决策表现优于两个重要的双人决策机制模型的预期, 即比“自信度分享模型”和“更自信者主导决策模型”预期结果要好。在“自信度分享模型”中(Bahrami et al., 2010), 尽管作者强调了口头交流对提高群体决策质量的重要性, 但还是以Z分数的绝对值大的个体的选择作为群体决策。“更自信者主导决策模型”(Koriat, 2012b, 2015)甚至可以不通过交流, 直接采用最自信的个体的选择作为群体决策。从本质上来说, 这两个模型都是对来自不同信息源的信号进行一次性的整合, 忽略了群体决策是一个动态过程的事实。正如我们实验显示的那样,群体决策既不是由最自信者代替群体来决策, 也不是由敏感度最高的个体来代替群体做出决策, 而是两个被试之间相互调整各自选择进而达成集体同意的选择的过程。因此, 实验中双人决策的质量要高于这两个模型的预期。与此同时, 我们根据实验中个体独立决策的行为和互动过程中决策改变的行为, 建立了一个简单的马尔科夫状态转移模型,由于考虑到动态交互的过程, 模拟结果比较好地符合了实验数据。

本文的研究不仅揭示了自信度在双人决策中的作用, 展示了被试根据对方自信度调整己方选择,从而达到一致的动态过程, 还对实际的群体决策给出了有意义的提示。个体的独立决策以及之后的信息交互过程对于最后群体决策表现有很大影响, 优质的个体决策、良好的信息交互方式对提高群体决策的质量有重要意义。本文虽然揭示了自信度在群体决策中的重要性, 也展示了通过自信度的动态作用机制, 但还需要改进实验范式, 增加互动的时间尺度, 以深入研究群体决策中其他动态行为。

最后, 本文使用的知觉决策任务是一个中性的任务, 不涉及日常群体决策中的社会特性和价值判断等要素。这为我们的研究带来了方便, 也带来了局限性。一方面, 我们可以较好地控制实验中的信息交流, 从行为上研究单纯的信息交流对双人决策过程和决策质量的影响。由于以非人灵长类为被试的电生理实验已经揭示了这个知觉决策任务的神经机制(Churchland et al., 2008), 采用这个任务有利于我们在后续研究中利用非侵入的脑电或核磁功能成像手段研究双人决策的神经机制。另一方面,本文采用的知觉决策任务和日常生活中的群体决策任务存在较大的差别, 没有反映社会地位、价值偏好和先验知识等决策个体的特征属性以及决策者规模对决策的影响。因此, 在将来的研究中还需要考虑决策者的规模、决策个体之间可能存在的利益关系和决策个体的特性(Yu, 2015; Khasawneh &Abu-Shanab, 2013), 改进实验范式, 更深入地讨论群体决策的机制, 以帮助构建适当的群体决策框架而提升群体决策的质量, 增进群体的福利。

Bahrami, B., Olsen, K., Bang, D., Roepstorff, A., Rees, G., &Frith, C. (2012). What failure in collective decision-making tells us about metacognition.Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences,367

(1594), 1350–1365.Bahrami, B., Olsen, K., Latham, P. E., Roepstorff, A., Rees,G., & Frith, C. D. (2010). Optimally interacting minds.Science, 329

(5995), 1081–1085.Baron, R. S. (2005). So right it’s wrong: Groupthink and the ubiquitous nature of polarized group decision making.Advances in Experimental Social Psychology, 37

, 219–253.Branson, L., Steele, N. L., & Sung, C. H. (2010). When two heads are worse than one: Impact of group style and information type on performance evaluation.Journal of Business and Behavioral Sciences, 22

(1), 75–84.Britten, K. H., Shadlen, M. N., Newsome, W. T., & Movshon,J. A. (1992). The analysis of visual motion: A comparison of neuronal and psychophysical performance.Journal of Neuroscience, 12

(12), 4745–4765.Churchland, A. K., Kiani, R., & Shadlen, M. N. (2008).Decision-making with multiple alternatives.Nature Neuroscience,

11(6), 693–702.de Lafuente, V., Jazayeri, M., & Shadlen, M. N. (2015).Representation of accumulating evidence for a decision in two parietal areas.Journal of Neuroscience, 35

(10),4306–4318.Haney, C. W., Banks, C., & Zimbardo, P. G. (1973).Interpersonal dynamics in a simulated prison.International Journal of Criminology & Penology, 1

(1), 69–97.Hebart, M. N., Schriever, Y., Donner, T. H., & Haynes, J. D.(2016). The relationship between perceptual decision variables and confidence in the human brain.Cerebral Cortex, 26

(1), 118–130.Hertwig, R. (2012). Tapping into the wisdom of the crowd–with confidence.Science, 336

(6079), 303–304.Juni, M. Z., & Eckstein, M. P. (2015). Flexible human collective wisdom.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance, 41

, 1588–1611.Kerr, N. L., & Tindale, R. S. (2004). Group performance and decision making.Annual Review of Psychology, 55

,623–655.Khasawneh, R. T., & Abu-Shanab, E. A. (2013). Factors influencing group decision making performance in a GSS enabled environment.Computer Science and Information Technology, 1

(2), 145–152.Koriat, A. (2008). Subjective confidence in one’s answers:The consensuality principle.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 34

(4),945–959.Koriat, A. (2012a). The self-consistency model of subjective confidence.Psychological Review, 119

(1), 80–113.Koriat, A. (2012b). When are two heads better than one and why?Science, 336

(6079), 360–362.Koriat, A. (2015). When two heads are better than one and when they can be worse: The amplification hypothesis.Journal of Experimental Psychology: General, 144

(5),934–950.Krause, J., Ruxton, G. D., & Krause, S. (2010). Swarm intelligence in animals and humans.Trends in Ecology &Evolution, 25

(1), 28–34.Kugler, T., Kausel, E. E., & Kocher, M. G. (2012). Are groups more rational than individuals? A review of interactive decision making in groups.Wiley Interdisciplinary Reviews:Cognitive Science, 3

(4), 471–482.Latané, B., Williams, K., & Harkins, S. (1979). Many hands make light the work: The causes and consequences of social loafing.Journal of Personality and Social Psychology, 37

(6), 822–832.Laughlin, P. R., Hatch, E. C., Silver, J. S., & Boh, L. (2006).Groups perform better than the best individuals on letters-to-numbers problems: Effects of group size.Journal of Personality and Social Psychology, 90

(4), 644–651.Li, S., Liang, Z. Y., & Sun, Y. (2012). Human decision making:The promising targets for basic scientific research.Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 27

(S1), 52–65.[李纾, 梁竹苑, 孙彦. (2012). 人类决策: 基础科学研究中富有前景的学科.中国科学院院刊, 27

(S1), 52–65.]Li, W., Xi, Y. M., & Cheng, S. W. (2002). Review of process organizing research of group decision making.Journal of Management Sciences in China, 5

(2), 55–66.[李武, 席酉民, 成思危. (2002). 群体决策过程组织研究述评.管理科学学报, 5

(2), 55–66.]Purushothaman, G., & Bradley, D. C. (2005). Neural population code for fine perceptual decisions in area MT.Nature Neuroscience, 8

(1), 99–106.Simon, H. A., Dantzig, G. B., Hogarth, R., Plott, C. R., Raiffa,H., Schelling, T. C., … Winter, S. (1987). Decision making and problem solving.Interfaces, 17

(5), 11–31.Suzuki, S., Adachi, R., Dunne, S., Bossaerts, P., & O’Doherty,J. P. (2015). Neural mechanisms underlying human consensus decision-making.Neuron, 86

(2), 591–602.Suzuki, S., Harasawa, N., Ueno, K., Gardner, J. L., Ichinohe,N., Haruno, M., … Nakahara, H. (2012). Learning to simulate others’ decisions.Neuron, 74

(6), 1125–1137.Toelch, U., Bach, D. R., & Dolan, R. J. (2014). The neural underpinnings of an optimal exploitation of social information under uncertainty.Social Cognitive and Affective Neuroscience, 9

(11), 1746–1753.Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., &Malone, T. W. (2010). Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups.Science, 330

(6004), 686–688.Xiong, F., Liu, Y., Si, X. M., & Cheng, H. (2011). Simulation of collective decision-making with incomplete information.Systems Engineering-Theory & Practice, 31

(1), 151–157.[熊菲, 刘云, 司夏萌, 程辉. (2011). 不完全信息下的群体决策仿真.系统工程理论与实践, 31

(1), 151–157.]Yu, A. J. (2015). Decision-making tasks. In D. Jaeger & R.Jung (Eds.),Encyclopedia of computational neuroscience

(pp. 931–937). New York: Springer.