三语者语义通达中的跨语言重复启动效应*

李 利 张 扬 李 璇,2郭红婷,3 伍丽梅 王瑞明

(1华南师范大学汉语学习与国际推广重点实验室, 广州 510631)

(2谢菲尔德大学教育学院, 英国谢菲尔德, S102JA) (3太原市第二实验小学, 太原 031100)

(4暨南大学华文学院, 广州 510610) (5华南师范大学心理学院, 广州 510631)

1 前言

随着国际化、信息化的日益加深, 当今世界越来越多的人能够掌握除母语之外的两门外语, 这些人被称为三语者(trilingual)。三语者群体不断壮大的现象也引起了认知心理学家及语言心理学家的关注, 其关注的焦点问题之一则是在母语和二语的词汇概念表征系统已经发展完善的基础上, 三语者新学习的第三种语言的词汇如何建立词汇表征与概念表征之间的联系, 也即三语者的语义通达问题。实质上, 双语者的语义通达也一直是近年来心理语言学家们高度关注并已有丰富的经典研究成果的重要问题之一(Altarriba, Kambe, Pollatsek, &Rayner, 2001; 郭桃梅, 彭聃龄, 2002; 莫雷, 李利, 王瑞明, 2005; Li, Mo, Wang, Luo, & Chen, 2009; MacWhinney,2012; Monner, Vatz, Morini, Hwang, & DeKeyser, 2013;Wang, Yeon, Zhou, Shu, & Yan, 2016), 研究者们讨论的核心问题则是二语词汇需要借助一语词汇才能与概念表征建立联系还是直接建立联系或者说二语词汇的语义通达是词汇调节的还是概念调节的(Kroll, van Hell, Tokowicz, & Green, 2010)?有意思的是, 已经有研究(Lemhöfer, Dijkstra, & Michel,2004)报告三语者在完成词汇识别任务的过程中其三种语言都会得到激活, 因此, 三语者在习得三语时, 一语和二语因其已经建立的词汇概念表征系统从而可能成为潜在的影响或干扰来源(Sanz, Park,& Lado, 2015)。这似乎表明, 三语者的语义通达问题远没有双语者的直接通达或者间接通达那么简单。那么, 三语者的语义通达是否会遵循双语者的语义通达模式?三语者的语义通达机制是否还存在着特别之处?对这两个问题的回答一方面能够丰富语言心理认知研究的成果, 另一方面也能够加深对双语认知及多语认知研究成果的认识。

双语语义通达实质上涉及到的是双语者一语的词汇概念表征系统和二语的词汇概念表征系统之间的联系, 尤其关注的是一语词汇在双语者二语词汇语义通达过程中的作用。一些研究报告发现,第二语言不熟练的双语者需要在母语词汇的中介调节下才能通达二语词汇的概念意义(Kroll et al.,2010)。例如以中英双语者为研究对象的报告中, 郭桃梅和彭聃龄(2002)的研究发现当启动刺激(英文单词)的中文对译词与目标刺激(中文单词)是翻译关系时存在显著的启动效应, Li等人(2009)的研究发现当被试在学习阶段完成英语词汇的概念判断任务、在测验阶段完成中文词汇的词汇判断任务时存在显著的跨语言重复启动效应。更有一些研究报告(Comesaña, Perea, Piñeiro, & Fraga, 2009; Bujak,2014)进一步发现, 当第二语言初学者主要采用二语−一语词汇翻译法来学习二语的时候, 二语词汇更倾向于借助一语的词汇表征形式来通达概念意义。这些研究采用了翻译识别任务, 发现使用二语−图片学习法的一组被试表现出明显的语义干扰效应, 而使用二语−一语词汇翻译学习法的一组被试则没有这种效应, 这说明后者的语义通达更依赖于一语的词汇表征形式。

如前所述, 在双语者的第二语言处于非熟练水平的情况下和双语者采用二语−一语词汇翻译法来学习二语的情况下, 其一语词汇都会在双语语义通达过程中发挥中介调节作用。这种作用使之在双语者两种语言的词汇概念表征的联系网络中处于绝对的优势地位, 其实质上表现的是一语词汇对二语词汇的学习、表征以及认知加工所产生的巨大影响(MacWhinney, 2012; Monner et al., 2013; Li & Zhao,2013)。然而对于三语者来说, 他们在学习第三种语言的时候, 一语和二语的词汇概念表征系统都早已存在, 且三语者的词汇通达过程中三种语言都能够得到激活(Lemhöfer et al., 2004), 由此可以假设, 三语者在语义通达过程中可能会选择一语或者选择二语作为中介语言, 甚至一语和二语也可能都会发挥中介调节作用。那么, 一语在双语语义通达中的绝对优势作用是否在三语语义通达中仍然存在?二语词汇在三语语义通达过程中是否也会发挥作用?这是本研究要着力解决的两个问题。

本研究采用跨语言重复启动的实验范式, 双语认知研究领域的研究者运用该范式对双语记忆表征问题进行了系列探讨(Zeelenberg & Pecher, 2003;莫雷等, 2005; 李利, 莫雷, 王瑞明, 2008; Li et al.,2009)。该范式包括一个单独的编码阶段(学习阶段)和一个单独的提取阶段(测验阶段), 主要目的是通过变换学习阶段和测验阶段的材料之间的联系, 考察测验阶段的目标刺激在学习阶段是否学习过对其识别和判断的影响。从内隐记忆的角度说, 如果测验阶段的提取过程从一定程度上重现了学习阶段的编码过程, 那么, 测验任务中能够发现跨语言重复启动效应; 如果测验阶段的提取过程没有或者极少重现学习阶段的编码过程, 则不能够在测验任务中发现跨语言重复启动效应。在这种范式中, 被试事先并不知道两个阶段的存在, 对于整个实验的目的、启动刺激和目标刺激之间的联系等等都不清楚。整个实验要考察的过程是被试的一种无意识的、基于内隐记忆的认知加工过程。因此, 这种范式跟传统的、持续多年的、基于外显记忆的研究范式存在着本质的不同, 能够将被试策略运用的可能性降到最低, 从而减少其对实验结果的干扰(王瑞明,邓汉深, 李俊杰, 李利, 范梦, 2011)。

随着国家“汉语国际推广”战略不断向纵深发展, 世界各国将汉语作为第三种语言的人越来越多。本研究选择了印尼语−英语−汉语三语者为研究对象, 这些被试的母语是印尼语, 他们上学后学习英语, 汉语普通话(以下用“普通话”)则是他们学习和掌握印尼语、英语之后才开始学习的语言。在实验任务方面, 单词的语义通达指的是人们通过视觉或者听觉接受词形或者语音信息从而在头脑中提取语义的过程, 特别是听觉通道理解词汇的过程更加贴近语言的实际使用情境。为全面地考察三语者语义通达的认知机制, 本研究设计实施了2个系列实验, 每个系列实验分别设计了视觉呈现和听觉呈现两种任务条件, 实验1考察被试在普通话词汇语义通达任务中是否会借助于印尼语(一语)对等词,实验2考察被试在普通话词汇语义通达任务中是否会借助于英语(二语)对等词。

2 实验1

2.1 实验1a

2.1.1 目的

探讨三语者在视觉呈现的三语词汇语义通达任务中是否会借助于一语对等词。

2.1.2 方法

(1)被试

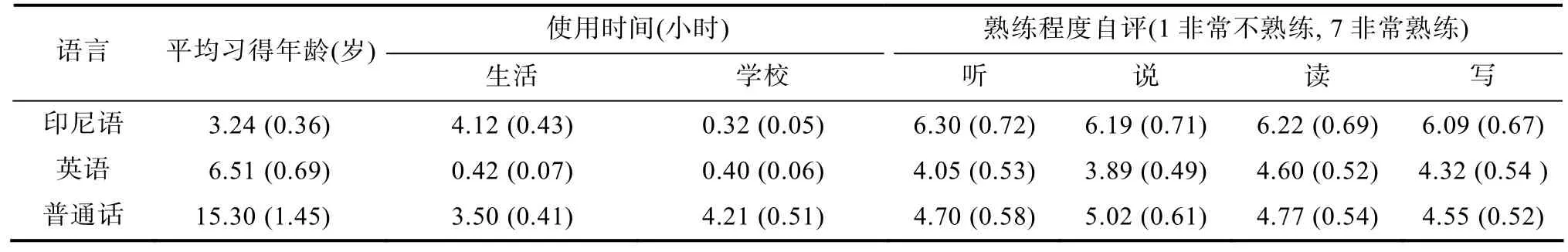

在广州学习汉语的印尼留学生24名, 年龄在20~23岁之间, 汉语言专业。完成实验时, 所有被试均已达到汉语水平考试(HSK)的五级水平。所有被试均裸眼或矫正视力正常, 听力正常。实验后付给少量报酬。实验前请被试签署知情同意书, 并完成语言背景历史调查(Li, Zhang, Tsai, & Puls, 2014)。被试的印尼语、英语和普通话的平均习得年龄、每天使用该语言的时间及采用7分等级量表(1为非常不熟练, 7为非常熟练)自评熟练程度的语言背景情况如表1所示。

表1 实验1被试的语言背景情况

(2)实验设计

采用单因素被试内设计。自变量为学习状况,包括学习过(印尼语单词的普通话对等词在学习阶段呈现过)和未学习过(印尼语单词的普通话对等词在学习阶段未呈现过)两个水平。因变量是测验阶段被试对印尼语单词判断的反应时和正确率。

(3)实验材料

在实验准备阶段, 分别请3位不参加实验的印尼留学生来帮助筛选材料, 以此保证普通话−印尼语−英语翻译对等词的一致性, 且保证印尼语−英语翻译对等词在读音和拼写两方面都不存在同源词。正式实验材料为48对印尼语—普通话对等词,对这些词汇进行熟悉度7点评定(1为非常不熟悉, 7为非常熟悉), 48个印尼语单词的熟悉度都为“7”,48个普通话单字词的平均熟悉度为6.27。48对印尼语—普通话翻译对等词包括24对生物词(生物词即表示人体器官、植物、动物的词, 如ikan—鱼)和24对非生物词(非生物词即表示工具、用具等意义的词, 如kursi—椅)。正式实验材料随机分成两组, 匹配为两个材料系列, 每个系列学习阶段都有12个生物词, 12个非生物词, 每个词只出现在一个系列中, 并且在该系列中只出现一次; 测验阶段48个印尼语单词都要呈现, 其中24个为学习过的(在学习阶段呈现过), 24个为未学习过的(在学习阶段未呈现过)。统计分析表明, 24个学习过的词和24个未学习过的词在词长、音节数和熟悉度上都没有显著差异(ps

> 0.10)。为保证实验材料平衡, 除正式实验材料以外, 学习阶段另有24个汉语单字词作为填充词, 包括12个生物词和12个非生物词; 测验阶段还有12个印尼语单词和60个印尼语非词作为填充词。印尼语非词既没有任何意义, 也不符合印尼语单词构字法规则。填充词在实验中不重复出现。这样, 每个系列学习阶段有48个汉语单字词,随机排列, 测验阶段有60个印尼语单词和60个印尼语非词, 也随机排列。被试随机分为两组, 分别接受一个实验材料系列。(4)实验程序

实验在计算机上进行。实验程序采用E-Prime软件编制。屏幕上一次只呈现一个单词, 每个单词呈现之前会呈现一串“*”, 持续500 ms; 紧接着呈现目标词, 学习阶段要求被试判断呈现的汉语词是否为“生物或者生物体的一部分”, 测验阶段要求被试判断呈现的印尼语词是否为真词, “J”键代表是,“F”键代表否(一半被试的按键按此规定, 一半被试的按键规定相反), 计算机自动记录被试的反应时间和正确率。被试回答错误时, 屏幕上会呈现“错误”一词, 持续1000 ms后自动消失。实验开始前让被试将左手食指放在“F”键上, 将右手食指放在“J”键上, 指导被试仔细看每一个词, 并告诉被试他们的反应时间将被记录, 要求他们尽快做出判断。学习阶段和测验阶段之间有1 min的休息时间。学习阶段开始前有12个普通话词汇的练习, 测验阶段开始前有12个印尼语词的练习。整个实验大约需要10 min完成。填充材料的数据不计算。

2.1.3 结果与分析

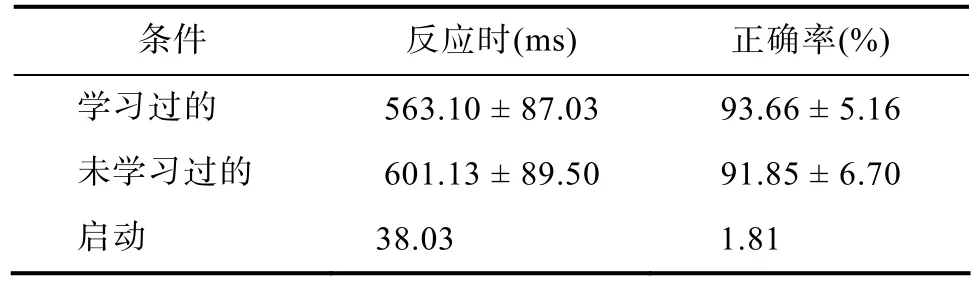

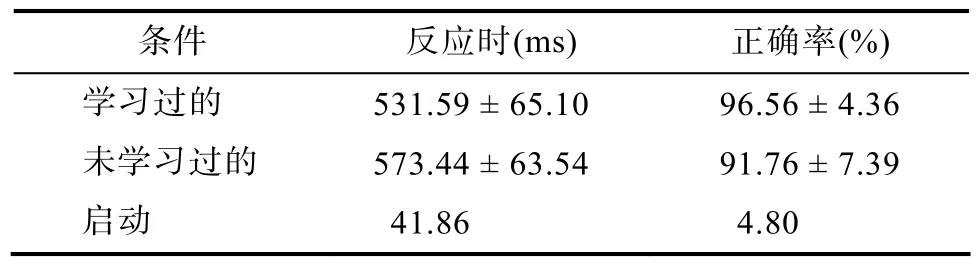

只对测验阶段每种条件下被试正确回答的反应时间进行统计。首先删除所有判断正确率低于85%的被试, 据此删除了1名被试; 其次删除被试平均反应时间加减2.5个标准差以外的极端数据,删除的极端数据占0.30%。在SPSS 19.0中对所有数据进行统计处理, 被试每种条件下的平均反应时和正确率见表2。

表2 被试每种条件下的平均反应时与正确率

对反应时进行方差分析, 结果发现, 学习状况的主效应显著, 即被试对普通话对等词呈现过的印尼语单词的反应时显著快于对未呈现过的印尼语单词的反应时,F

(1, 22)=25.81,p

< 0.001, η=0.54,F

(1,47)=10.70,p

=0.002, η=0.16。对正确率进行方差分析, 结果发现, 被试对普通话对等词呈现过的印尼语单词和未呈现过的印尼语单词在正确率上不存在显著差异,F

(1, 22)=1.23,p

=0.280,F

(1,47)=0.25,p

=0.620。实验1a的结果发现了跨语言重复启动效应, 即相较于汉语对等词未呈现过的印尼语词汇来讲, 被试对于汉语对等词呈现过的印尼语词汇的判断更快, 这一结果充分说明当三语者在学习阶段阅读理解三语词汇从而通达语义的时候, 引发了相应的一语对等词汇的明显的、大量的激活, 因此在后来的测验阶段对这些激活的对等词汇的识别和判断就更快。2.2 实验1b

2.2.1 目的

探讨三语者在听觉呈现的三语词汇语义通达任务中是否会借助于一语对等词。

2.2.2 方法

(1)被试

实验1a完成1个月之后, 有22名被试继续参加了实验1b。

(2)实验设计

同实验1a。

(3)实验材料与程序

在实验1a的基础上, 实验1b的正式材料选择了48个普通话双字词和48个印尼语翻译对等词。请另外不参加实验的16个印尼留学生对听觉呈现的实验词汇进行7级熟悉度评定(1为非常不熟悉, 7为非常熟悉), 普通话词汇的平均熟悉度为6.922,印尼语词汇的平均熟悉度为6.98。48对印尼语—普通话对等词, 包括24对生物词(如mata—眼睛)和24对非生物词(mobil—汽车)。48对印尼语—普通话对等词随机分成两组, 匹配为两个材料系列, 每个系列测验阶段学习过的词和未学习过的词各有24个, 同实验1a。统计分析表明, 24个学习过的词和24个未学习过的词在词长、音节数和熟悉度上都没有显著差异(p

s > 0.10)。为了考察印尼留学生在听理解汉语词汇的时候是否激活了印尼语词的听觉通道的词汇表征, 具体地说即是否能够观察到印尼语词语音信息的激活, 我们在测验阶段加入了跟印尼语词在语音知觉上差异非常大的日语词作为填充材料。因此, 与实验1a相比, 测验阶段的填充词换成了另外的12个印尼语单词和60个日语单词(所有参加实验的被试都没有学习过日语)。这样,每个系列学习阶段有48个汉语双字词, 随机排列;测验阶段有60个印尼语单词和60个日语单词, 也随机排列。被试被随机分为两组, 每组分别接受一个材料系列进行实验。请不参加实验的一位印尼女留学生(该学生掌握印尼语、英语和普通话)在录音室对实验1b所有正式实验材料以正常语速录音。请一位会说日语的中国学生现场教这位印尼女生日语, 之后再让其在录音室对实验中所有的日语填充词以正常语速录音。使用Cool edit 2.0音频软件在笔记本电脑上录音和编辑(麦穗妍, 陈俊, 2014), 声音参数为44,000 Hz, 16 bits。编辑后的音频没有杂音, 左右声道完全相同。

实验在计算机上进行。计算机屏幕上首先呈现一串“*”号, 持续500 ms, 接着随机听觉呈现词汇,然后屏幕上会呈现一个“?”, 学习阶段要求被试在看到“?”之后判断耳机中听到的普通话词是否表示为“生物或者生物体的一部分”, “J”键代表是, “F”键代表否, 测验阶段要求被试在看到“?”之后判断耳机中听到的词是哪种语言的词, “J”键代表印尼语,“F”键代表日语。被试反应后进入下一次试验。计算机自动记录被试的反应时间和正确率。被试回答错误时, 屏幕上会呈现“错误”一词, 持续1000 ms后自动消失。实验开始前让被试将左手食指放在“F”键上, 将右手食指放在“J”键上, 指导被试仔细听每一个词, 并告诉被试他们的反应时间将被记录,要求他们尽快做出判断。学习阶段和测验阶段之间有1 min的休息时间。学习阶段开始前有12个普通话词汇的练习, 测验阶段开始前有6个印尼语词和6个日语词的练习。整个实验大约需要10 min完成。填充材料的数据不计算。

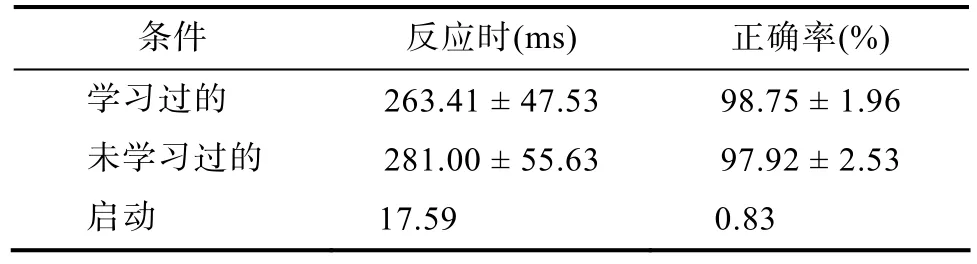

2.2.3 结果与分析

只对测验阶段每种条件下被试正确回答的反应时间进行统计。删除判断正确率低于85%的被试,据此删除了2名被试; 其次删除被试平均反应时间加减2.5个标准差以外的极端数据, 删除的极端数据占2.40%。在SPSS 19.0中对所有数据进行统计处理, 被试每种条件下的平均反应时和正确率见表3。

表3 不同条件下的平均反应时和正确率

对反应时与正确率分别进行方差分析, 结果发现, 被试对普通话对等词呈现过的印尼语单词的反应时间显著快于对未呈现过的印尼语单词的反应时间,F

(1,19)=6.38,p

=0.02, η=0.25,F

(1,47)=4.80,p

=0.031, η=0.09。而被试对普通话对等词呈现过的印尼语单词的判断正确率与未呈现过的印尼语单词的正确率没有显著差异,F

(1,19)=1.36,p

=0.258,F

(1,47)=0.25,p

=0.619。依据实验1b的结果, 汉语对等词呈现过的印尼语单词存在着明显的重复学习效应, 这一结果充分说明, 当三语者在完成听觉呈现的三语词汇语义任务过程中, 一语翻译对等词得到了明显的、大量的激活, 也即一语对等词在三语者听理解三语词汇时也会发挥中介调节的作用。综合实验1的结果发现, 印尼语词汇无论在视理解普通话词汇的任务中还是在听理解普通话词汇的任务中都会发挥中介语言的作用, 且这种作用是没有视觉通道或者听觉通道限制性的。从本研究中三语者的语言习得顺序来看, 他们习得英语的年龄要显著早于习得普通话的年龄(t

(1,19)=−2.29,p

=0.03), 那么, 英语作为二语是否同样在普通话词汇语义通达过程中发挥中介调节作用呢?实验2对上述问题进行回答。3 实验2

3.1 实验2a

3.1.1 目的

探讨三语者在视觉呈现的三语词汇语义通达任务中是否会借助于二语对等词。

3.1.2 方法

(1)被试

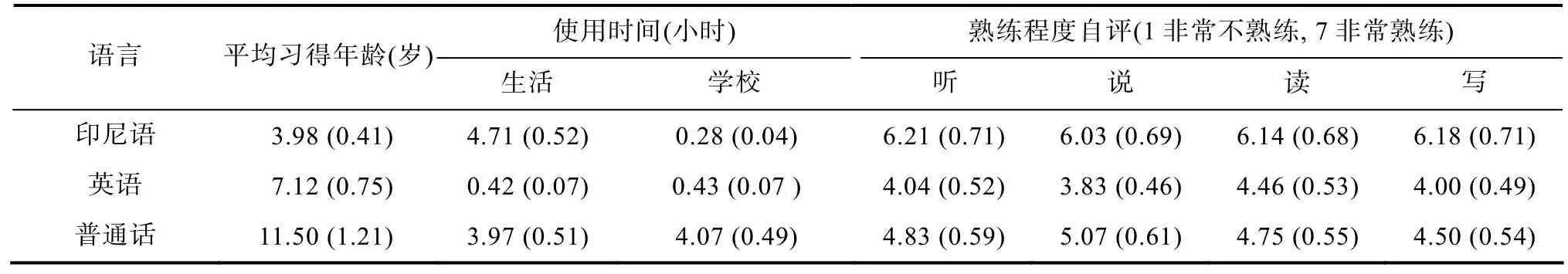

在广州学习汉语的印尼留学生24名, 年龄在20岁~25岁之间, 汉语言专业。完成实验时, 所有被试均已达到汉语水平考试(HSK)的五级水平。所有被试视力或矫正视力正常, 听力正常。实验后付给少量报酬。实验前请被试签署知情同意书, 并完成语言背景历史调查(Li et al., 2014)。被试的印尼语、英语和汉语普通话的平均习得年龄、每天使用该语言的时间及采用7分等级量表(1为非常不熟练,7为非常熟练)自评熟练程度的语言背景情况如表4所示。他们都没有参加前面的实验。

(2)实验设计

同实验1a。只是测验阶段目标词的语言为英语。

(3)实验材料与程序

为保持和实验1a研究的一致性和可比性, 本实验的正式实验材料同实验1a, 学习阶段的普通话单字词不变, 测验阶段的印尼语对等词替换成英语对等词。对48个英语单词做熟悉度7点评定(1为非常不熟悉, 7为非常熟悉), 其平均熟悉度为6.34。48对英语—普通话对等词, 包括24对生物词(如fish—鱼)和24对非生物词(如chair—椅)。学习阶段的实验材料同实验1a, 测验阶段的正式材料为48个英语单词, 另有12个英语单词和60个英语非词作为填充材料, 英语非词没有任何意义, 也不符合英语的构字法规则。实验材料仍然是随机分成两组, 匹配为两个材料系列, 每个系列测验阶段学习过的词和未学习过的词各有24个。统计分析表明, 24个学习过的词和24个未学习过的词在词长、音节数和熟悉度上都没有显著差异(p

s > 0.10)。实验在计算机上进行。学习阶段要求被试判断电脑屏幕上呈现的汉语词是否为“生物或者生物体的一部分”, 测验阶段要求被试判断呈现的英语词是否为真词, “J”键代表是, “F”键代表否。其余都同实验1a。

3.1.3 结果与分析

只对测验阶段每种条件下被试正确回答的反应时间进行统计。所有被试的判断正确率均高于85%, 没有删除被试; 其次删除被试平均反应时间加减2.5个标准差以外的极端数据, 删除的极端数据占0.41%。在SPSS 19.0中对所有数据进行统计处理, 被试每种条件下的平均反应时和正确率见表5。

表4 实验2被试的语言背景情况

表5 被试每种条件下的平均反应时与正确率

对反应时进行方差分析, 结果发现, 学习状况的主效应显著, 即被试对普通话对等词呈现过的英语单词的反应时间显著快于对未呈现过的英语单词,F

(1, 23)=63.18,p

< 0.001, η=0.73,F

(1,47)=18.55,p

< 0.001, η=0.22; 对正确率进行方差分析,结果发现, 被试对普通话对等词呈现过的英语单词的判断正确率也显著高于对未呈现过的英语单词的正确率,F

(1, 23)=8.71,p

=0.007, η=0.28,F

(1,47)=3.22,p

=0.080, η=0.06。与实验1a的结果一致, 实验1b也发现了跨语言重复启动效应, 即当三语者在完成视觉呈现的三语词汇的语义任务过程中, 其二语翻译对等词也得到了明显的、大量的激活, 也即二语对等词也会在三语者语义通达过程中发挥中介调节作用。 实验2b接着探讨当三语者在完成听觉呈现的三语词汇语义任务过程中, 二语词汇是否也会发挥中介调节作用?3.2 实验2b

3.2.1 目的

探讨三语者在听觉呈现的三语词汇语义通达任务中是否会借助于二语对等词。

3.2.2 方法

(1)被试

实验2a完成1个月之后, 全部被试继续参加了实验2b。

(2)实验设计

同实验1a。只是测验阶段目标词的语言为英语。

(3)实验材料和程序

为保持和实验1b研究的一致性和可比性, 本实验的正式实验材料同实验1b, 学习阶段的普通话双字词不变, 测验阶段的印尼语对等词替换成英语对等词。对48个英语单词做熟悉度7点评定(1为非常不熟悉, 7为非常熟悉), 其平均熟悉度为6.897。48对英语—普通话对等词, 包括24对生物词(如eye—眼睛)和24对非生物词(car—汽车)。学习阶段的实验材料同实验1b, 测验阶段的正式材料为48个英语单词, 为了考察印尼留学生在听理解汉语词汇的时候是否激活了英语词的听觉通道的词汇表征, 具体地说即是否能够观察到英语词语音信息的激活, 我们在测验阶段同样加入了跟英语词在语音知觉上差异非常大的日语词作为填充材料。因此, 测验阶段有12个英语单词和60个日语单词作为填充材料。实验材料仍然随机分成两组,匹配为两个材料系列, 每个系列测验阶段学习过的词和未学习过的词各有24个。统计分析表明, 24个学习过的词和24个未学习过的词在词长、音节数和熟悉度上都没有显著差异(p

s > 0.10)。实验在计算机上进行。学习阶段要求被试在用耳机听完普通话词之后判断听到的词是否表示为“生物或者生物体的一部分”, “J”键代表是, “F”键代表否; 测验阶段要求被试在用耳机听完随机呈现的词之后判断听到的词是哪种语言的词, “J”键代表英语, “F”键代表日语。其余都同实验1b。

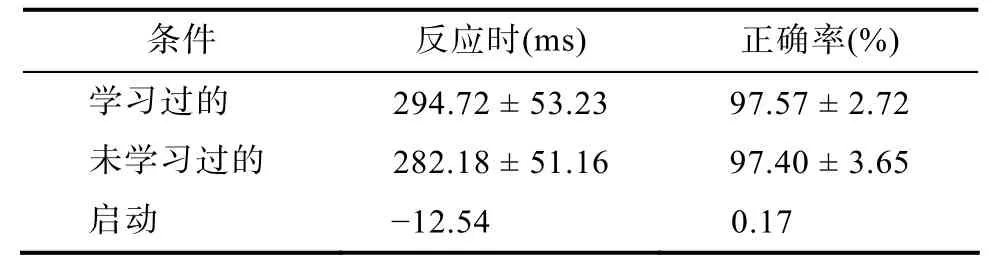

3.2.3 结果与分析

只对测验阶段每种条件下被试正确回答的反应时间进行统计。删除判断正确率低于85%的被试,没有删除被试; 其次删除被试平均反应时间加减2.5个标准差以外的极端数据, 删除的极端数据占3.22%。在SPSS 19.0中对所有数据进行统计处理。被试每种条件下的平均反应时和正确率见表6。

表6 被试每种条件下的平均反应时与正确率

对反应时与正确率分别进行方差分析, 结果发现, 被试对普通话对等词呈过的英语单词的反应时间与未呈现过的英语单词的反应时间没有显著差异,F

(1,23)=2.99,p

=0.100,F

(1,47)=0.17,p

=0.660, 被试对普通话对等词呈现过的英语单词的判断正确率与未呈现过的英语单词的正确率也没有显著差异,F

(1,23)=0.04,p

=0.840,F

(1,47)=0.43,p

=0.516。依据实验2b的结果, 汉语对等词呈现过的英语单词不存在重复学习效应, 被试对汉语对等词呈现过的英语单词的判断反应时并没有显著快于对汉语对等词未呈现过的英语单词, 这一结果充分说明, 当三语者在完成听觉呈现的三语词汇语义任务过程中, 二语翻译对等词并没有得到明显的大量的激活, 那么, 二语对等词也就不会发挥中介调节的作用。4 讨论

如前所述, 双语记忆表征研究的系列成果表明,在双语者的第二语言处于非熟练水平的情况下和双语者采用二语−一语词汇翻译法来学习二语的情况下, 其一语词汇都会在双语语义通达过程中发挥中介调节作用。三语者语义通达的认知机制如何?在讨论三语或者多语加工的相关问题时, 研究者一般将习得顺序、使用频率和熟练水平这几个重要的因素纳入到讨论的框架中(De Bot & Jaensch, 2015)。

本研究发现, 在三语者的第三语言处于非熟练水平的情况下, 三语词汇的语义通达需要借助一语词汇的中介调节作用, 这与双语者的语义通达机制是一致的。本研究中实验1a、实验1b和实验2a中均发现了目标词的跨语言重复启动效应, 这些结果充分说明被试的三语水平还没有达到直接通达语义表征的程度, 其需要选择中介语言来完成语义通达的过程。更进一步, 无论在视觉呈现的任务(实验1a)还是在听觉呈现的任务(实验1b)中, 当母语为印尼语的被试使用三语普通话词汇通达语义时, 均发现了其印尼语对等词的词汇表征的大量激活, 这初步说明印尼语词汇在印尼留学生看或者听汉语普通话词汇时会发挥中介语言的作用。李利等人(2008)的研究以汉语母语者为研究对象, 在三语词汇(法语或者日语)的视觉理解任务中发现了母语即汉语词汇的中介作用。本研究实验1a的结果与上述结果一致, 更重要的是, 本研究实验1b在三语(普通话)词汇的听觉理解任务中也发现了母语即印尼语词汇的绝对中介作用, 这一结果则是对上述研究结果的进一步拓展和补充。Aparicio等人(2012)请法语−英语−西班牙语三语者完成三种语言词汇混合的语义分类任务, 结果发现, 相较于英语和西班牙语来说, 被试在完成法语词汇的语义分类任务时引发了较早的N400波幅, 他们认为这是源于法语作为一语的特殊优势地位而非一语的高熟练水平。从这个角度来说, 本研究所发现的母语的绝对优势与Aparicio等人(2012)的结果是一致的。

受到三语−二语翻译法学习方式的影响, 在本研究中, 三语者在视觉呈现的语义通达任务中会借助二语的词汇表征, 这与双语者的语义通达机制有相通之处。依据本研究实验结果, 在视觉呈现的汉语普通话词汇语义理解任务中(实验2a)发现了英语对等词汇的大量激活。依据王瑞明、张洁婷、李利和莫雷(2010)的研究结果, 英语与汉语普通话分属于两种不同的文字体系, 为什么印尼留学生在视觉理解任务中会借助英语词汇来进行普通话词汇的语义通达呢?我们认为上述结果是由印尼留学生学习汉语的方式或者途径来决定的。依据我们对被试的语言背景历史调查, 本研究中的印尼留学生在最初学习汉语的过程中, 接受的主要方法是翻译式教学法, 学习的主要环境是课堂, 学习的主要媒介是教材, 而教材中对普通话词汇的解释是用英语来完成的。而在中国, 教师在课堂上面对具有不同语言背景的留学生也需要且也只能使用英语来解释普通话词汇的意义。因此, 本研究中的被试在学习三语即普通话的时候, 是二语即英语对等词汇将三语词汇与概念表征建立起最初的联系。所以当他们再次视觉识别和通达普通话词汇的时候, 从习惯上仍然会自动选择英语词汇作为中介语言。王瑞明等人(2010)的研究是以汉语母语者为研究对象, 这些对象也是在非目的语环境即汉语环境中学习三语(日语或者法语)的, 也就是说, 课堂与教材仍然是其学习的主要环境和主要媒介, 而教材中对日语或者法语的解释则是使用汉语来完成的。在被试完成三语词汇的语义通达任务时, 只能观察到与三语词汇(法语)存在相似语言文字系统的二语(英语)对等词的大量激活。从三语习得方式的角度来讲, 本研究结果与王瑞明等人(2010)的研究结果并不矛盾。

此外, 受到二语使用频率和使用时间的影响,本研究中三语者在听觉呈现的语义通达任务中不会借助二语的词汇表征, 这表明二语词汇在三语语义通达中的调节作用具有限制性。对本研究中的印尼留学生来说, 为什么他们在听觉理解普通话词汇的语义任务中不会借助英语对等词汇?出现上述结果的一种可能是与被试的英语熟练程度有关, 即如果听觉理解任务中(实验2b)被试的英语水平显著低于视觉理解任务中(实验1b)被试的英语水平, 英语对等词汇在被试听理解普通话词汇时就不会产生大量激活。但根据本研究对被试的语言背景历史调查, 两个实验中被试对英语熟练程度的自评都处于中等水平, 且没有显著性差异(t

(1,43)=−0.22,p

=0.83), 这就排除了上述结果是由于被试英语水平的差异引起的可能。因此, 我们认为出现上述结果的最大的可能则是与被试的语言使用情况有关。仔细分析被试的语言背景历史调查数据可以发现, 实验2中被试每天使用印尼语、英语和汉语普通话的时间不同, 使用英语的时间是最少的, 显著少于使用印尼语的时间(t

(1,23)=−24.17,p

< 0.01), 也显著少于使用汉语普通话的时间(t

(1,23)=−45.23,p

<0.01)。因此, 被试在听理解汉语普通话的过程中,其英语对等词汇被激活的可能性是极小的。5 结论

本研究以印尼留学生为被试, 采用跨语言重复启动的任务范式, 考察了三语者的语义通达机制。实验结果发现:一语词汇会在三语语义通达过程中发挥中介作用, 这一结果表明了三语者与双语者语义通达机制的一致性; 受到三语−二语翻译法学习方式及二语使用频率的影响, 二语词汇在三语语义通达过程中的中介作用具有限制性, 这一结果表明了三语者相较于双语者其语义通达机制更具有复杂性。

Altarriba, J., Kambe, G., Pollatsek, A., & Rayner, K. (2001).Semantic codes are not used in integrating information across eye fixations in reading: Evidence from fluent Spanish–English bilinguals.Perception & Psychophysics,63

, 875–890.Aparicio, X., Midgley, K. J., Holcomb, P. J., Pu, H., Lavaur, J.M., & Grainger, J. (2012). Language effects in trilinguals:An ERP study.Frontiers in Psychology, 3

, 402.Bujak, M. (2014). The effect of two learning methods on the initial second language lexical processing: Evidence from backward translation recognition study.Journal of Child Language Acquisition and Development, 2

(3), 24–32.Comesaña, M., Perea, M., Piñeiro, A., & Fraga, I. (2009).Vocabulary teaching strategies and conceptual representations of words in L2 in children: Evidence with novice learners.Journal of Experimental Child Psychology, 104

(1), 22–33.De Bot, K., & Jaensch, C. (2015). What is special about L3 processing?.Bilingualism: Language and Cognition, 18

(2),130–144.Guo, T. M., & Peng, D. L. (2002). The accessing mechanism of the less proficient Chinese–English bilinguals’ conceptual representation.Acta Psychologica Sinica, 35

(1), 23–28.[郭桃梅, 彭聃龄. (2002). 非熟练中-英双语者的第二语言的语义通达机制.心理学报, 35

(1), 23–28.]Kroll, J. F., van Hell, J. G., Tokowicz, N., & Green, D. W.(2010). The Revised Hierarchical Model: A critical review and assessment.Bilingualism: Language and Cognition,13

(3), 373–381.Lemhöfer, K., Dijkstra, T., & Michel, M. (2004). Three languages,one ECHO: Cognate effects in trilingual word recognition.Language and Cognitive Processes, 19

(5), 585–611.Li, L., Mo, L., & Wang, R. M. (2008). Semantic access of proficient Chinese-English bilinguals to a third language.Acta Psychologica Sinica, 40

(5), 523–530.[李利, 莫雷, 王瑞明. (2008). 熟练中-英双语者三语词汇的语义通达.心理学报, 40

(5), 523–530.]Li, L., Mo, L., Wang, R. M., Luo, X. Y., & Chen, Z. (2009).Evidence for long-term cross-language repetition priming in low fluency Chinese–English bilinguals.Bilingualism:Language and Cognition, 12

(1), 13–21.Li, P., Zhang, F., Tsai, E., & Puls, B. (2014). Language history questionnaire (LHQ 2.0): A new dynamic web-based research tool.Bilingualism: Language and Cognition, 17

(3),673–680.Li, P., & Zhao, X. W. (2013). Self-organizing map models of language acquisition.Frontiers in Psychology, 4

, 828.MacWhinney, B. (2012). The logic of the Unified Model. In S.M. Gass & A. Mackey (Eds.),The Routledge handbook of second language acquisition

(pp. 211–227). London:Routledge.Mai, S. Y., & Chen, J. (2014). The semantic access of lessproficient Teochew-Cantonese bilinguals: Evidences from processing of spoken words.Acta Psychologica Sinica,46

(2), 227–237.[麦穗妍, 陈俊. (2014). 非熟练潮-粤双言者的语义通达: 来自听觉词加工的证据.心理学报, 46

(2), 227–237.]Mo, L., Li, L., & Wang, R. M. (2005). Evidence for long-term cross-language repetition priming of the highly proficient Chinese-English bilinguals.Psychological Science, 28

(6),1288–1293.[莫雷, 李利, 王瑞明. (2005). 熟练中-英双语者跨语言长时重复启动效应.心理科学

,28

(6), 1288–1293.]Monner, D., Vatz, K., Morini, G., Hwang, S. O., & DeKeyser,R. (2013). A neural network model of the effects of entrenchment and memory development on grammatical gender learning.Bilingualism: Language and Cognition,16

(2), 246–265.Sanz, C., Park, H. I., & Lado, B. (2015). A functional approach to cross-linguistic influence inab initio

L3 acquisition.Bilingualism: Language and Cognition, 18

(2), 236–251.Wang, A. P., Yeon, J., Zhou, W., Shu, H., & Yan M. (2016).Cross-language parafoveal semantic processing: Evidence from Korean–Chinese bilinguals.Psychonomic Bulletin &Review, 23

(1), 285–290.Wang, R. M., Deng, H. S., Li, J. J., Li, L., & Fan, M. (2011).The activation of non-attended language in language comprehension of Chinese-English bilinguals.Acta Psychologica Sinica, 43

(7), 771–783.[王瑞明, 邓汉深, 李俊杰, 李利, 范梦. (2011). 中-英双语者语言理解中非加工语言的自动激活.心理学报, 43

(7),771–783.]Wang, R. M., Zhang, J. T., Li, L., & Mo, L. (2010). The role of bilinguals’ second language in semantic access of third language.Psychological Science, 33

(4), 853–856.[王瑞明, 张洁婷, 李利, 莫雷. (2010). 二语词汇在双语者三语词汇语义通达中的作用.心理科学, 33

(4), 853–856.]Zeelenberg, R., & Pecher, D. (2003). Evidence for long-term cross-language repetition priming in conceptual implicit memory tasks.Journal of Memory and Language, 49

(1),80–94.