家庭功能、居住模式变迁与中老年人生活幸福感——基于中国综合社会调查(2006)的经验分析

郝身永

(上海行政学院经济学教研部,上海200233)

家庭功能、居住模式变迁与中老年人生活幸福感——基于中国综合社会调查(2006)的经验分析

郝身永

(上海行政学院经济学教研部,上海200233)

摘要:在我国人口老龄化程度逐步加深的背景下,提升中老年人生活幸福感是实现国民幸福的题中之义。我国居民家庭的居住模式正在发生深刻变化,父母与成年子女分开居住越来越普遍。在亲子分开居住情况下,子女对父母的经济支持和情感交流影响中老年人幸福感。同时,子女住处距离远近以及亲子间联系频率也会对中老年人幸福感产生影响。我们利用中国综合社会调查(2006)数据和有序probit模型进行的经验研究发现,子女对父母的经济支持和情感交流的频率越低,父母幸福感越差,但经济支持的影响并不显著,而情感交流的影响则是显著的;非同住子女居住距离越远,父母幸福感反而越强,而联系的频率越低,幸福感越弱,然而面对面联系频率的影响不显著,而非面对面联系频率的影响则是显著的。因此,除了对中老年人提供必要的经济支持外,亲子间情感交流对中老年人幸福感更为重要。中老年人越来越能够接受亲子非合住的居住模式,在非合住而面对面联系不便时,子女增加非面对面联系频率也可以有效地提升中老年人幸福感。

关键词:家庭功能;居住模式;中老年人;幸福感

中图分类号:F061.4;C913.6

文献标识码::A

文章编号::1672-626X(2015)01-0005-09

doi:10.3969/j.issn.1672-626x.2015.01.001

收稿日期:2014-12-13

基金项目:国家社会科学基金青年项目(14CSH034);国家自然科学基金青年项目(71103094)

作者简介:郝身永(1982-),男,河南南阳人,上海行政学院讲师,经济学博士,主要从事行为经济学和幸福经济学研究。

Abstract:With the degree of the population aging deepened the number of china's elderly population is growing. So promoting the happiness of the wrinkly and the elderly is very important. The living mode of family is changing greatly, that is, many young people don't choose to live with their parents. The change of living mode has an effect on the happiness the wrinkly and the elderly through impacting finical support and emotional communication from sons and daughters to their parents. Also, when sons and daughters live separately with their parents, the distance and communication frequency between them also impact patents' happiness. Based on data from China General Social Survey (2006), using Ordered Probit model, we find that the effect of finical support and communication frequency is positive, which is separately not significant and significant. The distance has a significant positive effect on parents' happiness, which is significant. The positive effect of communication frequency in the way of face to face on parents' happiness is not significant; however, the positive effect of communication frequency in other ways is significant. We learn from above results is that besides necessary finical support, emotional communication is more important for parents' happiness. Also, parents are more and more willing to choose to live separately with their children. When this indeed happened, increasing communication frequency is helpful for parents' happiness.

一、引言及文献回顾

改革开放三十多年来,我国居民的生活水平得到普遍提高,但经济增长并不意味着平均幸福水平的对应提升,中国也出现了“幸福—收入悖论”。[1]此一背景下,提升居民幸福感已成为我国中央和许多地方政府当前的共识和重要施政目标。与此同时,我国正处于不断加速的人口老龄化过程中,已经迈入老龄化社会。①2010年第六次全国人口普查主要数据公报显示,我国60岁及以上人口约为1.776亿,占13.26%,其中65岁及以上人口约为1.188亿,占8.87%。②因此,提升中老年人的生活幸福感是提升居民生活幸福感所不能忽视的。

幸福感的影响因素有很多,本文中我们侧重于从家庭这一视角研究中老年人幸福感的决定因素。这是因为一方面我国家庭的居住模式正在发生深刻变化,另一方面家庭确实承担着多重功能,家庭居住模式变迁通过影响家庭的不同功能而对中老年人幸福感产生影响。我们将对这两个方面分别作详细阐释。

在传统社会,我国以大家庭居住为主,主要是已婚儿子及其家庭和未婚儿女与父母同住。[2]而过去一二十年里,我国经历了经济、社会、文化和人口的大变革,家庭结构、家庭规模等都发生了深刻的变化。20世纪70年代末实施严格的计划生育政策以来,生育率大幅降低,“少子化”和“独子化”现象日益普遍。2000年的人口普查数据显示,约有四分之一的家庭只有1个孩子,四分之一的家庭有女无儿。在生育率降低的情况下,儿子数量不足,父母与

成年子女同住的比例也终将降低,居住模式会发生重要变化。[3]另一方面,伴随着人们受教育程度的不断提高,传统的家庭观念正在不断瓦解,刺激着人们组建核心家庭的渴望。出于维持独立、享受自由、保护隐私等原因,年轻人更愿意自己居住。剧烈的人口迁移、频繁的人口流动和不断提高的城市化水平更加速了家庭的小型化和核心化,③加速了子女与父母居住上的分离,子女成年后与父母分开居住成为常态的生活模式。国家统计局2011年发布的人口普查数据显示,我国家庭户规模不断缩小,已由1982年的户均4.41人缩小为3.10人,一人户和一代户占家庭户的比重持续上升。

在现代社会,家庭的居住模式正在发生变化,而家庭又承担着多种功能。Miller等认为,家庭功能是家庭在满足其成员的生理、心理、生活、发展等方面需求的能力和作用,或者说是为家庭成员生理、心理、社会性等方面的健康发展提供一定的环境条件。[4]Ogburn将家庭的功能概括为生殖、保护、社会化、规范性行为、情感交流和提供社会地位等六个方面。[5]从以上关于家庭功能的界定可以看出,除了经济支持,情感交流也是家庭功能的有机构成。所谓情感功能,是指家庭成员通过交流情感、沟通心理、通气交心,以满足彼此间的情感需要,获得精神上的激励。[6]对于中老年人来讲,家庭功能主要体现在经济支持和情感交流两个维度。④对他们来说,随着年龄增大逐步退出劳动力市场,通常退休收入有所下降,其从工作中获得的成就感和满足感会有不同程度的弱化甚至完全丧失。这时候,子女的经济支持和情感支持可能会影响到其生活幸福感。全国人大常委会第三十次会议于2012年12月28日新修订了《中华人民共和国老年人权益保障法》,更加强调赡养人对老年人应当履行经济供养和精神慰籍等义务,⑤第十七条还明确规定:“家庭成员应当关心老年人的精神需求,不得忽视、冷落老年人。与老年人分开居住的赡养人,应当经常看望或者问候老年人。”因此,从提升中老年人幸福感的角度出发,需要厘清经济支持和情感交流与中老年人幸福感之间的关系。

此外,中老年人与成年子女分开居住改变了三代同住的传统模式,拉大了双方的空间距离。分开居住产生的影响是多样的。亲子分开居住可能会与中老年人传统的家庭观念相左,在一定程度上弱化亲子间相互照料的便利性和可得性,从而对中老年人幸福感产生负向影响。但是,分开居住也有益处,因为同住容易产生父子矛盾和婆媳矛盾,影响代际关系的和睦。并且随着人均预期寿命的延长和价值观念的转变,越来越多的中老年人也追求独立的生活空间。那么子女住处距离究竟如何影响中老年人幸福感?同时,亲子间情感交流从方式上来讲可分为两类,一类是面对面的,另一类是非面对面的(比如电话、书信、电子邮件等)。亲子同住或近距离居住更便于进行面对面的交流;当居住较远时,面对面联系的便利性下降。不过人们的通讯方式日趋多样化,电话等通讯方式的普及率大大提高,非面对面联系已变得十分便利。问题是,从提升中老年人幸福感的目的出发,非面对面联系能否成为面对面联系方式的有效替代?因此,文中我们也讨论子女信息距离、面对面联系频率和非面对面联系频率对中老年人幸福感的影响。

经济学、社会学和心理学等学科对幸福感影响因素的研究涉及的变量非常广泛,包括性别、年龄、民族、婚姻状况、就业状况、宗教信仰、政治面貌、个性和收入等个体特征,宏观层面则涉及收入差距、机会公平、失业率、通货膨胀率、政治体制、民主自由、贪污腐败等因素。[7]针对老年人这一特殊群体的幸福感,雷秀雅通过对中日两国老年人幸福观的调查发现,影响老年人主观幸福的因素是多重的,包括健康、家庭、物质生活、社会参与和宗教等因素;并且不同的社会环境和文化背景会创建不同的幸福模式;老年人的幸福不仅需要物质保障,还需要精神保障。[8]高红英和苗元江采用随机抽样对491名南昌市社区老年人进行了入户问卷调查,研究发现配偶健在、受教育程度高、身体健康、日常生活功能好、家庭关系好、人际关系好、有多个亲密朋友、对养老环境满意、兴趣爱好广泛等会对老年人幸福感产生积极影响。[9]张雨明基于上海市长宁区的调查和访谈发现,政府老龄工作对老年人幸福感影响显著。[10]亓寿伟和周少甫研究了收入、健康和医疗保险对老年人幸福感的影响,发现收入对城镇和农村老年人幸福感的影响存在差异,心理健康和身体健康都有利于促进城乡老年人幸福感,公费医疗能显著提升农村老年人幸福感,城镇职工医疗保险和合作医疗分别对城镇和农村老年人幸福感有促进作用。[11]宋宝安和于天琪基于吉林省老年人口调查,研

究了城镇老年人再就业对其幸福感的影响,发现二者之间有明显的正相关性。[12]刘宏等研究了养老模式对老年人健康(其维度之一是幸福感)的影响,发现经济与居住均独立的老年夫妻有最明显的健康优势和主观幸福度优势,而依靠子女供养或政府补助的个人独居养老模式是最差的。[13]综合来看,针对中老年人群体幸福感的探究文献较少,仅有的文献和研究一方面多基于简单的统计分析,缺乏规范的计量检验;另一方面多以个体为单位建立老年人幸福感与一系列变量的计量模型。但实际上个体首先是家庭的一员,家庭具有多重功能,包括经济支持和情感交流等,以往的研究要么忽视了家庭这一社会基本构成单位在中老年人幸福感中发挥的重要作用,要么仅将家庭功能局限在经济支持这一单一维度。基于此,本文将讨论子女经济支持和情感交流对中老年人幸福感的影响。同时,我们尚未看到有文献在家庭居住模式变迁背景下讨论子女住处距离以及亲子间联系方式对中老年人幸福感的影响,这也是本文后续的研究内容。

本文接下来的结构安排如下:第二部分考察子女经济支持和情感交流频率对中老年人幸福感的影响;第三部分考察子女居住距离和(面对面、非面对面)联系频率对中老年人幸福感的影响;最后是结论与启示。

二、经济支持和情感交流对中老年人幸福感的影响

(一)数据来源

本文数据来源于2006年的中国综合社会调查(CGSS)。CGSS是中国人民大学社会学系与香港科技大学调查研究中心合作开展的全国性、综合性和连续性的社会基本状况调查。第一期调查自2003 至2008年,共进行了五次年度调查,公开的数据包括2003、2005、2006和2008,第二期调查(2010—2019)计划每两年一次,共五次,目前公开了2010年度的调查。在所有公布的数据中,仅2006年度的家庭问卷详细询问了受访者子女的联系频率等信息,满足我们的研究需要。本次调查采用分层的四阶段不等抽样:区(县)、街道(镇)、居委会或村委会、住户和居民。调查问卷分为家庭卷、农村卷和城市卷3个模块。初始样本点为10151个,分布在大陆除西藏、青海和宁夏之外的28个省级行政区。我国较普遍地以40岁作为中青年分界点,⑥我们将受访者年龄限制在40岁以上。根据变量选取,删除数据缺失样本,最后获得的样本数是1377。

(二)变量定义与指标度量

本文的被解释变量是居民的幸福水平。在CGSS问卷中,受访者被询问“总体而言,您对自己所过的生活的感觉是怎么样的?”,受访者在“非常不幸福”、“不幸福”、“一般”、“幸福”和“非常幸福”之间进行选择,我们将其依次赋值为1、2、3、4和5。通过问卷调查得来的自评幸福感虽然简单,但恰恰反映了幸福作为一种主观体验的本质特征。Veenhoven等研究发现,这种度量方法具有良好的效度和信度。[14]

我们要考察的核心解释变量是子女对中老年人提供的经济支持和情感交流。在CGSS问卷中,若受访者有已满18岁的子女,首先被询问在所有成年子女中哪一位与受访者的联系最密切,进而又被询问在过去一年中该成年子女是否经常为受访者提供以下帮助,包括给钱和聆听心事或想法。我们将子女给钱和聆听心事分别视为子女提供的经济支持和情感交流。受访者就提供帮助的频率(“很经常”、“经常”、“有时”、“很少”和“完全没有”)进行选择,将其依次赋值为5、4、3、2和1。赋值越高,意味着提供的帮助频率越高。⑦

除了上述解释变量,我们还控制了受访者的年龄、年龄平方项、性别、婚姻状况、户口类型、政治面貌、自身健康状况、家庭社会经济地位、儿子数目和女儿数目。Lykken和Tellegen的研究发现,幸福感长期稳定变化的约一半甚至大部分可由遗传和个性而不是生活状况来解释。[15]由此,在面板数据缺乏的情况下,加入反映个性特征的变量,可以有效降低系数的估计偏误。在CGSS问卷中,受访者会就“外向、会和人交际”的个性描述与自己实际情况的相符程度做出判断,1=很符合,2=有点符合,3=无所谓符合不符合,4=不太符合,5=很不符合。以往研究发现,一些宏观经济变量也会影响居民幸福感,比如鲁元平和张克中的研究表明,无论是对城市居民还是农村居民,亲贫式财政支出对居民幸福感有显著的正向影响。[16]因此,为了控制省际异质特征对居民幸福感的影响,我们在模型中加入了省份虚拟变量。

变量的定义和基本描述性统计如表1所示。

表1 变量的定义和基本描述性统计

(三)计量模型

如果将受访者的自评幸福感视为有序离散变量,则应采用有序Probit或Logit模型分析,何立新和潘春阳等采用这种方法。[1]如果将受访者回答视为基数值,可以直接应用OLS模型,刘斌等采用这种方法。[17]Ferrer-i-Carbonell和Frijters的研究发现,用两种方法估计出的系数或边际效应的符号和显著性基本一致。[18]为严谨起见,我们应用有序Probit模型进行计量分析。用Happy表示受访者基于“潜在幸福感”(Happy*)报告的幸福感等级。潜在幸福感是一个连续型变量,从理论上讲数值范围界于(-∞,+∞),受一系因素影响,故可表示为:Happy*=X β+ε,其中X是包括Money、Distance以及其他控制变量在内的列向量,β是待估的参数向量,ε是随机扰动项。选择规则是:

Happy=i,Ci-1<Happy*≤Ci,其中i=1,2,3,4,5。C1<C2<C3<C4是待估计的“切断点”。

假设扰动项ε服从标准正态分布(将扰动项ε的方差标准化为1),有:

P(Happy=i|X)=P(Ci-1<Happy*≤Ci|X)=P(Ci-1<X β+ε≤Ci|X)=P(Ci-1-X β<ε≤Ci-X β|X)=Φ(Ci-X β)-Φ(Ci-1-X β)

其中C0=-∞,C5=+∞,C1<C2<C3<C4是待估计的“切断点”。

有序Probit模型采用极大似然法进行估计,参数向量和切断点可以一并估出。β的估计值表示的是自变量对“潜在幸福感”的边际效应,进一步计算可求得自变量对报告各幸福感等级的概率的边际影响。二者的经济含义是一致的,以往文献中利用有序Probit模型时也常直接考察自变量变化对“潜在幸福感”的影响,[1]本文中我们亦采取这种策略。

(四)回归结果

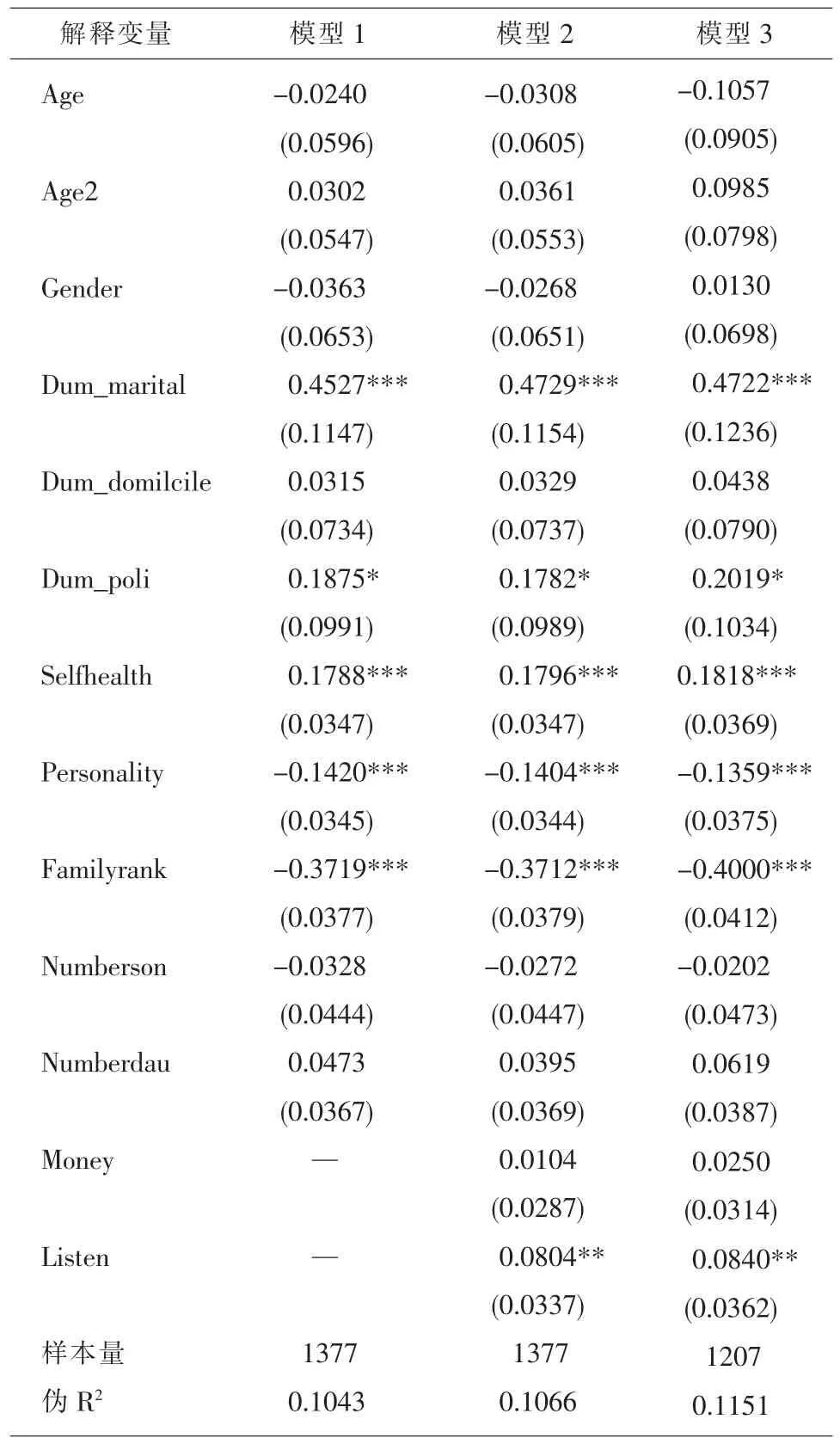

表2中,模型1是不加入经济支持(Money)和情感交流(Listen)变量的回归结果,以作为基本参照。各变量对真实幸福感的影响与以往研究基本上是一致的。年龄对幸福感的影响呈U型,但不显著。党员身份对幸福感有显著的正向影响,这可能是因为党员身份有利于获得各种社会资源,同时个体对党员身份本身有较高的认同感。已婚有配偶对幸福感有显著的正向影响。个体自评健康状况越好,个体觉得越幸福,二者显著地正相关。外向性程度对潜在幸福感的影响系数是-0.1420,在1%的显著性水下上显著,说明外向性程度越高,个体感觉越幸福。因为外向可以广泛拓展人际关系,以积极的心态面对生活。家庭社会经济地位对个人幸福感有显著的正向影响,因为人的需求不局限于收入、财富等绝对量,还包括人际之间的比较,优越的社会经济地位可以带来满足感。子女数目对幸福感的影响并不显著,然而儿子数目对幸福感的影响为负,而女儿数目对幸福感的影响则是正的,儿子更多时,需要负担建房(或购房)和结婚等大笔经济支出,加重了父母的经济负担。另外,户口、性别对幸福感的影响不显著,以往的研究也并没有一致的结论。

表2 计量回归结果

模型2是在模型1的基础上加入Money和Listen两个变量。Money变量回归系数为正,说明子女所提供经济支持的频率越低,受访者感觉越不幸福,但这一影响并不显著。以40岁作为中年与青年的分界线,个体距离我国法定的退休年龄仍有较多年限,他们基本上在这一年龄段仍然有工作和工作收入,如果收入能满足自身生活需要,他们寻求子女经济支持的意愿并不强烈。子女倾听父母心事频率越高,父母越幸福,在5%的显著性水平上显著。由此说明,对于提升中老年人幸福感而言,亲子间的情感交流比经济支持更为重要。在社会转型和人口转变的过程中,竞争加剧,压力增大,情感联络这个维度的家庭凝聚力在满足个体的情感慰籍等社会需求方面显得越来越重要。[19]因此,在分开居住模式下,空间上的隔离并不能消除中老年人寻求子女情感慰籍的心理需求,甚至可能强化这一需求。由于人对亲情的需求是任何物质的东西都无法替代的,[20]相对于经济支持和生活照料等家庭功能,家庭内部的情感支持很难被迅速外化。

世界卫生组织重新划定的年龄分段是:44岁以下为青年人,45~59岁为中年人,60岁以上为老年人。我们依此将样本限定在45岁及以上,回归结果见模型3。限定样本的原因有两个:其一,本文讨论的对象是中老年人,依据不同划分标准设定样本对比模型结果,有助于我们检验研究结论的稳定性。其二,当样本限定在45岁及以上时,相比于限定在40岁以上,平均年龄增大(分别为56.1和54.4)。按常理,年龄越大对于经济支持和情感交流的需求也会越强烈。如果经济支持和情感交流确实是影响中老年人幸福感的原因,那么经济支持和情感交流频率对潜在幸福感的影响作用应该更大。

对比模型2和模型3,包括Money和Listen在内的所有变量对幸福感影响的符号和显著性保持一致,说明我们的结论是稳健的。并且,模型的伪R2不断提升,模型的总体解释力增加,这说明年龄段越集中,其幸福感影响因素也越具有一致性。同时,模型3中,无论是Money还是Listen对潜在幸福感的边际影响均有提升,其影响系数分别由模型2中的0.0104和0.0804提升至0.0250和0.0840。这也比较符合常理和预期,更加证明经济支持和情感交流频率是影响中老年人幸福感的原因。

三、子女住处距离和联系频率对中老年人幸福感的影响

我们还尝试探究在亲子分开居住的居住模型下子女住处距离和联系频率对中老年人幸福感的影响。本部分利用的数据同样是CGSS(2006)的调查。CGSS问卷中,受访者首先被询问(亲生)子女是否都与自己住在一起。40岁以上受访者中,679位表示所有子女住在一起,1069位表示不是所有子女都住在一起,分别占38.8%和61.2%。50岁以上受访者中,有268位受访者回答了“是”,有772位受访者选择了“否”,分别占25.8%和74.2%。60岁以上受访者中回答“是”与“否”的人数分别为52和350,分别占8.7%和91.3%。可见受访者年龄越大,所有子女都住在一起的可能性愈小。如果受访者回答了“否”,接着被询问不与自己同住子女的一系列信息,包括同自己的关系、年龄、婚姻状况、工作状况、住处与自己的距离、见面联系(我们称为之“面对面交流”)的频率以及其他方式联系(我们称为“非面对面交流”)的频率。调查所提供的长子和长女的信息最多,次子和次女的信息次之,其他的信息很少。我们分别统计了长子、次子、长女和次女住处离父母距离的频数和频率(见表3)。除距离在“车程3小时以上”之外,其余距离分布均比较均匀,并且相对而言,儿子各距离分布的方差较女儿住处距离分布的方差小。长子和次子有较高比例距离在“车程3小时以上”(分别为37.5%和36.3%),而长女和次女则分别只有26.8%和25.2%。

表3 40岁以上受访者长子、次子、长女和次女住处同自己距离的频次和频率

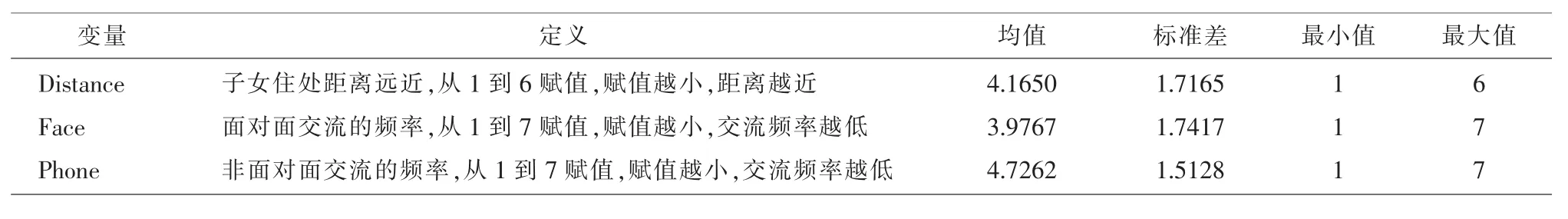

表4 核心解释变量的描述性统计(样本个数:1030)

表3中所列示的住处距离(Distance),从上到下被依次被赋值为1、2、3、4、5和6。住处距离越远,所赋的值越大。受访者还被询问与子女联系的频率,包括面对面联系的频率和非面对面联系的频率。我们用受访者对“多久见一次面”的回答表示面对面联系的频率。非面对面性的联系是指通过书信、电话、E-mail等方式的联系。面对面联系的频率(Face)和非面对面性的联系频率(Phone)均包括:几乎每天、一周数次、约一周一次、约一月一次、一年数次、约一年一次、一年小于一次,各频率依次被赋值为7、6、5、4、3、2和1。赋值越大,表示联系频率越高。

我们没有在前面1377个样本的基础上再附加以下条件清理样本:与受访者不同住,并且提供了受访者长子、长女、次子或次女的信息的。因为这样筛选出的样本过少,仅有537个。基于537个样本进行回归分析,结果的可信度不高。受访者是否有不同住子女以及所报告的不同住的子女的个数、同自己的关系上存在差异,我们生成非同住子女住处距离和联系频率变量的规则是:先挑选长子的相关变量信息;在长子信息不存在时,挑选次子的;如果次子的信息仍不存在,我们再依次挑选长女和次女的信息。这么做是基于中华民族在几千年的历史上有“养儿防老”的传统观念,又十分讲究“长幼有序”。

控制变量的选取也与前面相同,结合Distance、Face和Phone变量的信息,同样将受访者限定在年龄40岁以上,最后我们形成的有效样本数为1030。限于篇幅,我们在此仅列出3个核心解释变量的描述性统计,如表4所示。

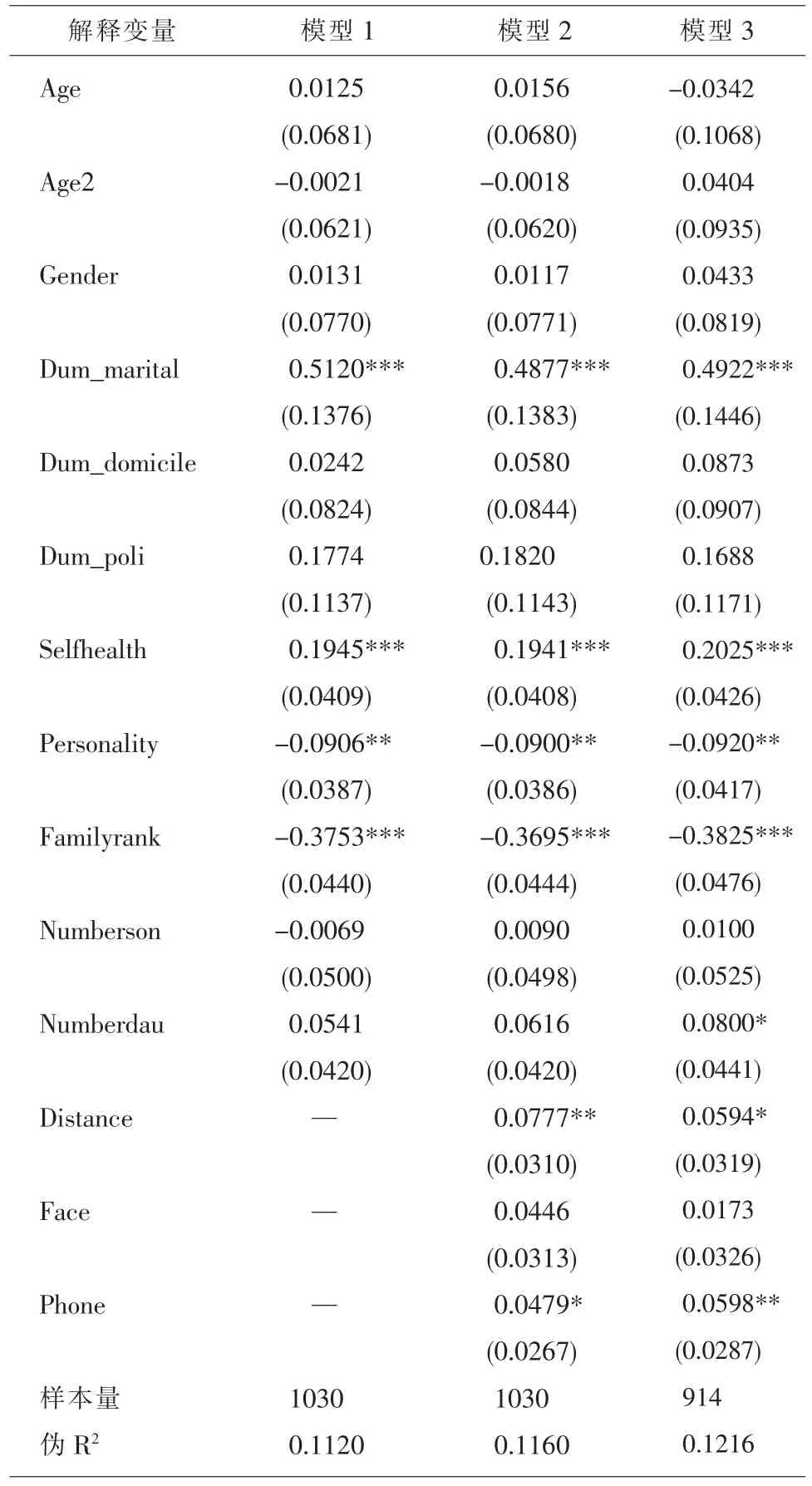

模型设定和估计方法与前面相同,此处不再赘述,回归结果如表5所示。

表5中的模型1是不加入三个核心解释变量的回归结果。与表2中的模型1对比,仅政治面貌虚拟变量的显著性发生变化,在10%的显著性水平上不再显著。但是,p值=0.119,比较接近10%的显著性水平。模型2是在模型1基础上加入3个核心解释变量的回归结果。回归结果显示,非同住子女住处距离对受访者潜在幸福感有显著的正向影响。住处距离的回归系数为正似乎不太容易理解,可能是因为样本中长子、次子、长女和次女住处是最远的“车程在3小时以上”的占31.83%,大多数子女住处在车程3小时以内,这对于交通越来越便捷的现代社会来讲,并不是一个遥不可及的距离。另外,随

着独立意识的增强,人们越来越追求相对独立自由的生活空间,分开居住也可以避免婆媳矛盾,反而更易于维持家庭和睦。人们对于居住模式本身的观念已经在发生变化,这也从侧面反映人们越来越接受与子女分开居住的模式。佐证的事实是,根据CGSS(2006),当受访者被询问“三代(老年人、已婚子女、孙子女)同住在一起,理不理想”时,10151个受访者中有3208位受访者回答,其中1908位受访者认为理想,占59.5%。分年龄段统计发现,60岁及以上受访者中,33.6%认为三代同住不理想,介于50~ 60岁之间的受访者认为三代同住不理想的占35.4%,年龄介于40~50岁之间的受访者认为三代同住不理想的则占到42.5%(见表6)。这表明越是年轻的群体,越不能接受三代同住的居住模式。

表5 居住距离和联系频率对潜在幸福感的影响

表6 不同年龄段受访者对三代同住的看法

但是,无论是面对面还是非面对面联系,联系的频率越高,潜在幸福感就越强。这与前面情感交流频率对中老年父母有显著的正向影响形成呼应。这也表明,日常生活中的联系、沟通和交流本身是情感交流和心理慰籍的外在表现形式。面对面联系频率的正向影响并不显著,而非面对面联系的频率的正向影响则是显著的。当人们在观念上越来越接受亲子非同住的居住模式时,对于见面联系的心理需求就会有一定的弱化,但是情感需求是一种刚性且难以替代的内在心理需求,这种需求更需要以其他非面对面方式来实现。在人们的日常生活中,当亲子分开居住而使见面联系有不同程度的不便时,非面对面的沟通频率也能够体现亲子间感情的亲密程度,故而对中老年人的潜在幸福感有显著的正向影响。

模型3同样是将样本限制在年龄45岁及以上。从回归结果看,子女住处距离的正向影响仍显著,面对面联系频率和非面对面联系频率的影响分别是不显著和显著的,这与模型2的结果保持一致。并且从回归结果看,与模型2相比,住处距离对潜在幸福感的边际效应下降,而非面对面联系频率的边际效应变大,这也比较符合常理。因为年龄增大时,对于生活照料的需求会更多,住处距离的正向效应会下降。而越是年龄增大,对子女情感交流的需求愈加强烈,非面对面交流频率的边际效应有所提升。

作为一种稳健性检验,我们也尝试了以下提取住处距离和交流频率指标的方法:依次提取长子、长女、次子和次女的信息,即根据“长幼有序”原则,优先提取长子和长女信息,次子和次女信息次之,但在长子和长女之间、次子和次女之间分别优先提取长子和次子的信息。在其他控制变量保持不变的前提下,将新提取指标作为变量度量引入模型,回归结果如表7所示。⑧与前面类似,模型Ⅰ仍是针对40岁以上受访者,模型Ⅱ则是将受访者年龄限定在45岁及以上。结果显示,距离对真实幸福感的影响为正,模型Ⅰ中显著,在模型Ⅱ中变量不再显著,但

p值=0.105,极其接近10%的显著性水平。面对面交流频率和非面对面交流频率对真实幸福感的影响均为正,分别是不显著和显著的,这与前面的回归结果保持一致。

表7 稳健性检验的回归结果

四、结论与启示

在社会快速变迁的背景下,家庭规模小型化、家庭类型核心化、家庭结构简单化、家庭形态多样化,使得中国城乡居民家庭的功能与需求对应结构和均衡条件都发生了改变。[21]居住模式的变化使得家庭功能的现实“供给”不断演变,但家庭情感慰籍功能的心理需求的演变是一个十分缓慢的过程,中老年人对家庭功能尤其是情感支持功能的“需求”却是刚性的。此时,供给和需求之间就可能产生不均衡。在当前社会,一些子女的时间被工作和个人娱乐挤占,疏于对父母的探望、陪伴和交流,或者深受享乐主义价值观念影响,自觉不自觉地成为“啃老族”中的一员,却漠视父母情感交流的需要,这已经引起了社会的普遍关注和重视。

本文的研究启示我们,一方面,对中老年人尤其是因退休而收入大幅下降的老年人来说,子女的经济支持是必要的。在独生子女越来越普遍的情况下,子女经济赡养的负担加重,因此应加强社会保障制度建设和完善,社区和社会需要承担更多的责任。另一方面,家庭的功能外化只是部分外化,家庭的情感支持功能实际上很难迅速地、全部地外化。子女对父母的帮助和支持绝不能局限于经济支持,情感交流和心理慰籍对于中老年人生活幸福意义更大,物质并不能补偿对父母漠不关心所造成的精神需求的伤害。新修订的《老年人权益保障法》更强调子女的精神赡养义务,然而精神赡养的义务很难强制执行,因此需要进行合理引导,发扬中华民族尊老敬老和讲孝道的文化传统。

与前一结论形成呼应的是,在居住模式变迁、亲子分开居住趋势日益明显的背景下,人们对居住模式的观念也在发生转变,“三代同堂”的居住模式越来越不可延续。但是,随着距离的适当拉大,父母对子女面对面和非面对面沟通的心理需求仍然强烈,这直接影响到其生活幸福感。尤其是相对于面对面联系频率,非面对面联系频率的正向影响是显著的。因此,在分开居住模式下,当面对面联系变得不再十分便利时,子女需要注重与父母非面对面形式的情感交流,增加交流频率,聆听父母心事,这是对面对面联系有效的替代,大大有益于中老人幸福感的提升。

注释:

①按照国际通行标准,65岁以上人口占总人口的比重达到7%或60岁以上人口占总人口比重达到10%即为老龄化社会。

②数据来自中华人民共和国国家统计局2011年4月28日发布的《第六次全国人口普查主要数据公报》(第1号),网址是http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20110428_402722253.htm。

③家庭核心化指核心家庭在所有家庭中不断增长的过程,而核心家庭指两代人组成的家庭,家庭的成员是夫妻两人及其未婚孩子。如果一个社会家庭核心化,则一般而言,子女结婚后与父母分开居住。

④由于本文讨论的是中老年父母这一群体的生活幸福感而不是老年群体,多数人自评健康状况良好,所以我们不考虑子女的生活照料对其幸福感的影响。

⑤《中华人民共和国老年人权益保障法》第十四条规定:赡养人应当履行对老年人经济上供养、生活上照料和精神上慰藉的义务,照顾老年人的特殊需要。

⑥中华全国青年联合会将18~40岁界定为青年人口。同时我们考虑,根据男性22岁和女性20岁的法定结婚年龄,当父母40岁时,子女基本上跨过18岁,步入成年,此时分析子女经济支持和情感交流等对中老年人幸福感影响较有意义。

⑦当然,经济帮助的频率并不等价于经济帮助数额的大小,也可能帮助很少但每次帮助数额很大。但从统计上讲,我们近似地认为,经济帮助的频率越高,数额也越多。

⑧限于篇幅,我们没有报告其他控制变量、省虚拟变量和切断点的回归结果。

参考文献:

[1]何立新,潘春阳.破解中国的“Easterlin悖论”:收入差距、机会不均与居民幸福感[J].管理世界,2011,(8):11-22.

[2] Unger, J. Urban Families in the Eighties: An Analysis of Chinese Surveys [A].Davis,D.,S. Harrell. Chinese

Families in the Post-Mao Era[C]. Berkeley: University of California Press,1993.25-49.

[3] Zhao z. Coresidential Patterns in Historical China: A SimulationStudy [J]. PopulationandDevelopment Review,2000,(2):263-293.

[4] Miller I., et al. The McMaster Approach to Families: Theory, Assessment, Treatment and Research [J].Journal of Family Therapy,2000,(2):168-189.

[5] [美]理查德·谢弗.社会学与生活[M].刘鹤群,房智慧,译.北京:世界图书出版公司,2006.287-288.

[6]刘茂松.论家庭功能及其变迁[J].湖南社会科学,2001,(2):30-34.

[7] Van Praag B.,A.Ferrer-i-Carbonell. Happiness Economics:A New Road to Measuring and Comparing Happiness[J]. Foundations and Trends in Microeconomics,2011,(1):1-97.

[8]雷秀雅.关于老年人主观幸福的研究[J].社会科学研究,2004,(6):105-109.

[9]高红英,苗元江.影响老年人幸福感的因素探析[J].江西社会科学,2008,(11):198-201.

[10]张雨明.幸福社区的养老对策研究——以上海市长宁区为例[J].人口与发展,2008,(4):91-94.

[11]亓寿伟,周少甫.收入、健康与医疗保险对老年人幸福感的影响[J].公共管理学报,2010,(1):100-107.

[12]宋宝安,于天琪.城镇老年人再就业对幸福感的影响[J].人口学刊,2011,(1):42-46.

[13]刘宏,高松,王俊.养老模式对健康的影响[J].经济研究,2011,(4):80-93.

[14] Veenhoven R.,J. Ehrhardt. The Cross-national Pattern of Happiness: Test of Predictions Implied in Three Theories of Happiness [J].Social Indicators Research,1995,(1):33-68.

[15] Lykken D.,A. Tellegen. Happiness Is a Stochastic Phenomenon[J].Psychological Science,1996,(3):186-189.

[16]鲁元平,张克中.经济增长、亲贫式支出与国民幸福[J].经济学家,2010,(11):5-14.

[17]刘斌,李磊,莫骄.幸福感是否会传染[J].世界经济,2012,(6):132-154.

[18] Ferrer-i-Carbonell A.,Frijters P. How Important Is Methodology for the Estimates of the Determinants of Happiness [J]. The Economic Journal,2004,(497):641-659.

[19] Silverstein M.,V. Bengtson. Intergenerational Solidarity and the Structure of Adult Child-Parent Relationships in American Families [J]. The American Journal of Sociology,1997,(2):429-460.

[20]杨善华.中国当代城市家庭变迁与家庭凝聚力[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2011,(2):150-158.

[21]吴帆,李建民.家庭发展能力建设的政策路径分析[J].人口研究,2012,(4):37-44.

(责任编辑:许桃芳)

Family Function, the Change of Living Mode and Happiness of the Wrinkly and the Elderly——Empirical Analysis Based on CGSS(2006)

HAO Shen-yong

(Department of Economics, Shanghai Administration Institute, Shanghai 200233, China)

Key words: the function of the family; living mode; the wrinkly and the elderly; life happiness