中国工业行业能源效率变动及影响因素研究

中国工业行业能源效率变动及影响因素研究

姜彩楼1,朱琴2,马林1

(1.南京信息工程大学中国制造业发展研究院,江苏南京210044;2.南京信息工程大学语言文化学院,江苏南京210044)

摘要:借助随机前沿生产函数和Kumbhakar模型,发现能源投入在1997—2011年中国工业增长中的贡献份额达到29.4%,反映出中国工业增长仍是以巨大的能源消耗作为代价。中国工业能源效率进步主要受益于结构效应改善,且各指数呈现“两头低、中间高”的变化趋势,反映出20世纪90年代中后期进行的大规模国有企业改革及出口导向型发展战略的实施促进了工业结构优化。基于系统矩估计的检验结果表明,中国轻工业技术前沿面上移主要得益于研发投入,而重工业技术前沿面上移主要得益于资本结构深化。

关键词:工业行业能源效率;要素贡献率;驱动因素

基金项目:国家自然科学青年项目“基于自主创新与国际扩展协同驱动的创新集群演进路径及高新区升级战略研究”(71003054),国家自然科学基金面上项目“基于供应链的产业绿色低碳多重耦合协同演进机制”(71273140),教育部人文社科项目“在华外资研发、本土政策供给对区域自主创新网络演化的交互机制研究”(14YJC630051)。

收稿日期:2014-07-28

作者简介:姜彩楼(1977-),男,江苏东海人,管理学博士,副教授;研究方向:创新经济学。

中图分类号:F42

doiTECHit =Ci+αEnt+βExogit+μi+ε

Fluctuations of Industrial Energy Efficiencies and Influencing Factors in China

Jiang Cailou1,Zhu Qin2,Ma Lin1

(1.China Manufacturing Institute,Nanjing University of Information Science& Technology,Nanjing 210044,China;

2.Language and Culture Institute,Nanjing University of Information Science& Technology,Nanjing 210044,China)

Abstract:This article finds that the energy input contributed 29.4% to the industrial growth from 1997 to 2011 in China based on SFA and Kumbhakar model.This result indicates that the rapid industrial growth has caused the huge consumption of energy.The promotion of energy total factors productivity has benefited a lot from the structural effects.The trend of efficiencies presented high performances in the middle stage but poor performances at the beginning and the end,which can be attributed to the reform on the state-owned enterprises from 1992 to 2001,as well as the implement of export-oriented strategies.Results of GMM indicates that the technical frontier was pushed forward by the R&D in light industries,but by the deepening of capital in heavy industries.Suggestions on completing the market mechanism,optimization of the industry system and R&D system were given in the end.

Key words:Industrial energy efficiency;Contribution of input factors;Driving factor

1引言

中国正在进入工业化加速阶段[1],今后将长期处于持续高速增长期,改善工业能源利用效率将成为中国工业体系面临的重要任务。

对于工业能源利用效率的研究能够刻画工业增长方式及不同工业结构对于能源消耗的影响,研究者在这一领域已经进行了重要的探索[2-3],国内研究者通常将能源消耗视作中间投入要素,并引入环境污染作为“非期望产出”,采用非参数方法估计能源全要素生产率[4]。

由于非参数方法往往通过对最优效率单元的比较来获得结果,而参数方法尽管受到特定函数形式的限制,但是能够基于投入或产出最优的生产函数来构造生产前沿面,并对生产过程的实际值和最优值进行比较以获得数据,在分析工业能源效率变动及其来源时具有优势[5]。因此,本研究将采用参数方法进行估计,通过构造随机前沿生产函数,并结合Kumbhakar模型研究中国工业能源效率变动,在此基础上采用系统矩估计(GMM)研究研发投入、资本变动以及能源供需强度等因素对工业能源效率的影响,以期获得新的发现。

2中国工业能源效率测度

2.1模型与数据

考虑中国工业部门的生产函数中包含能源投入要素,建立包含时间参数T的柯布-道格拉斯生产函数来反映生产过程,并考虑到技术无效率项的影响[6],我们可以设定如下估计方程:

Ln(Yit)=α0+αTt+αLLn(Lit)αkLn(Kit)+αgLn(Eit)+Uit

(1)

其中,Yit是中国工业行业i在t期的总产出,右式Kit、Lit和Eit分别为工业行业i在t期的固定资本投入、劳动投入和能源要素投入。αTt为对时间函数求导得出的t期全要素生产率,在方程(1)中表示技术进步。由于决策单元不可能达到100%技术效率,需要引入技术无效率项uit。

通过对生产函数两边求全微分,可以得到:

(2)

(3)

对于右式的技术效率项,可以通过Kumbhakar模型将其分解为规模效率变化和纯技术效率变化。

我们选择统计口径较为一致的36个行业作为样本,包括12个轻工业和24个重工业,样本研究范围涵盖1997—2011年。采用中国工业行业规模以上企业数据,工业企业总产值、从业人员、固定资产和能源消耗指标均来源于《中国统计年鉴》(1998—2012)和《中国工业经济统计年鉴》(1998—2012),并以1978年为基期对数据进行了平减。

2.2中国工业能源效率变动规律

表1显示,研究区间内固定资本的平均贡献份额为22.8%,劳动投入的平均贡献份额为38.7%,能源要素投入的平均贡献份额为29.4%,而能源全要素生产率的平均贡献份额仅为9.1%,这意味着中国工业增长整体上仍具备较强的要素驱动特征。我们所关注的能源投入贡献仅次于劳动投入,但是略高于固定资本,说明研究区间内中国工业增长仍然是以巨大的能源消耗作为代价的。

从动态视角来看,研究区间内固定资本和能源消耗贡献率呈下降趋势,而全要素生产率和劳动投入的贡献呈上升趋势,这反映出中国工业增长对于能源消耗的依赖在逐渐下降,而对于技术进步的依赖有所增强。从各阶段的特征来看,1996—2000年中国工业固定资本平均增长率(0.60)远高于TFP(0.039)、劳动投入(0.025)和能源消耗(0.010)。而在2001—2005年,中国工业TFP增长率(0.222)远远超过其他要素。自2006以后,固定资本和劳动投入增速略有上升,但是能源消耗增速有所减缓。综合而言,我们认为中国工业在经历1992—2001年的国企改革以后,增长动力正在出现转换,即要素驱动作用开始减弱,而技术进步驱动作用显著增强,这意味着中国工业增长已经逐渐从粗放式发展向集约式发展转变[5]。

值得注意的是,我们的结论较陈诗一[5]要低,与庞瑞芝等[4]较为接近,我们认为这主要是样本和计算方法差异造成的。

表1 中国工业增长核算

注:要素增长率为研究区间内的平均增长率,TFP增长率由三个分解成分的数值计算得到,TFP贡献率由索洛残差法计算得到。

表2显示,研究区间内技术进步指数(TC)均值为0.009,纯技术效率指数均值为0.081,规模效应指数均值为0.016,这反映出中国工业能源效率进步主要是由结构效应推动的,而规模效应和生产前沿面移动效应的推动作用相对较小。技术效率指数、纯技术效率指数和规模效率指数变化幅度较大,在整体样本、轻工业样本和重工业样本中均具有“两头低、中间高”的变动趋势,并在2001—2005年出现峰值。结合中国工业改革的历程,我们认为从20世纪90年代中后期开始的大规模国有企业改革和出口导向型发展战略的实施刺激了中国工业要素配置效率的改善,并在2001年达到高峰。

表2 1996—2011年中国工业能源全要素生产率及相关分解

轻工业和重工业的技术进步率和规模效率均值较为接近,但是重工业的纯技术效率指数要高出轻工业5.2个百分点,反映出重工业结构调整效应较轻工业更大,这也最终导致重工业全要素生产率改善领先于轻工业。自改革开放以来,轻工业迅速进入了市场配置资源的阶段,资源配置效应释放得更早更快。而由于重工业大多属于国有企业,直到20世纪90年代末进行的国有企业改革发生时结构效应才集中释放,从而导致了研究区间内重工业结构效应整体上要高于轻工业。

3基于GMM模型的进一步检验

在资本形成理论中,一种普遍的观点认为工业资本具有典型的高能耗特征。在现行的发展环境下,考虑到传统能源的不可再生性,转向以资本结构转型和技术创新为主要驱动的内生性增长成为必然选择。因此,研发投入(RD)、资本形成速度(Fixed)和资本结构(Stru)将是影响中国工业能源效率的直接动力[7]。

在外生性因素中,丰裕的能源供给容易导致本国的产业结构和技术创新出现停滞不前的现象,能源供需强度应考虑为重要的待检验变量,这里采用能源生产/能源消费(ENERPD)来表示。在全球价值链理论中,国际分工将会对一国能源绩效产生重要的影响,这里采用外贸依存度作为衡量指标(TRAD),检验国际分工对中国工业能源效率的影响。

依据Philippe Aghion[8]等对熊彼特模型的修正,设定如下检验方程:

(4)

式中,下标i表示各工业行业,t代表年份,因变量TECH代表能源效率变化,包括TFP、SC、PTC和TC等。等式右边的C为特定的常数项,Endo为影响各工业行业能源效率的内生性因素,包括研发投入,资本积累速度和人均资本变化等。Exog为影响中国工业能源效率的外生性因素,主要为能源供需强度和参与国际分工程度。μi为工业能源效率特定且不随时间变动的误差项,εit为时变误差且遵循一阶自回归过程。

在估计方法上,我们选择系统矩估计(GMM)方法,其优点在于能够提高估计效率并可以根据需要对相关变量的滞后值进行检验,能够克服变量的内生性问题。与其他方法相比较,由于GMM使用了更多的工具变量,估计结果的一致性得到了大幅度提高,但是增加的工具变量可能会导致过度约束而产生估计偏误。为了保证模型的有效性,本文通过Sargan过度识别和序列相关检验来进行辅助判断。各效率指数来自于本文测算结果,其余数据来源于《中国统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》。

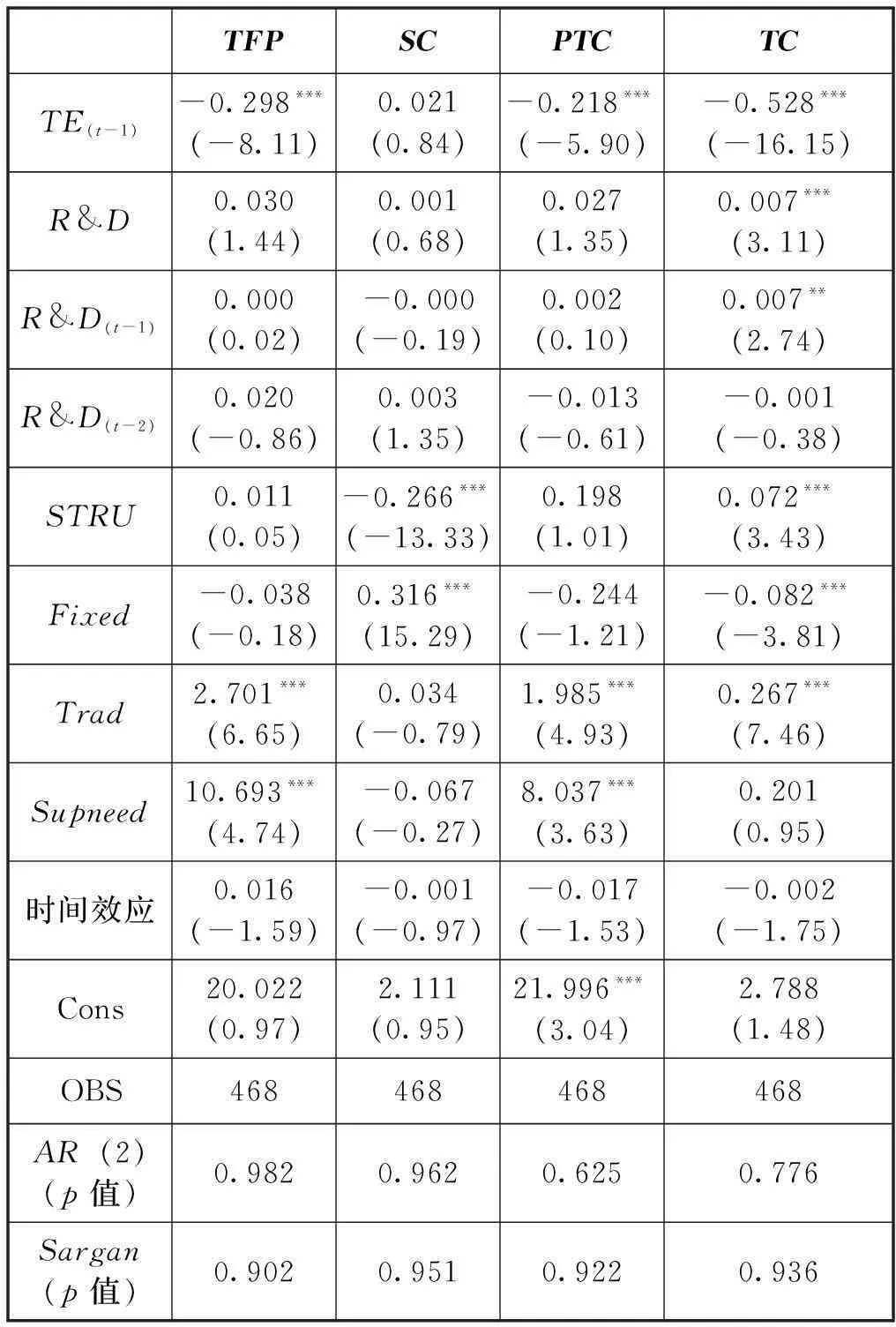

考虑到研发投入具有滞后性,这里使用被解释变量1期滞后值、研发投入变量2期滞后值作为工具变量。表3和表4分别报告了整体样本和次级样本的估计结果,表格的最后两行分别为 AB检验的P值和Sargan检验值。本报告采用两阶段-纠偏-稳健型估计结果,结果显示模型估计的结果是有效的。

表3 整体样本的GMM估计结果

注:括号中的数值为z值;***、**和*分别表示变量通过了1%、5%和10%的显著性检验。

在对整体样本和次级样本的估计中,除了规模效率以外,其余被解释变量的滞后1期均显著为负,这显示中国工业能源效率变动具有显著的负向调节机制。这一方面是由于中国工业能源效率测算采用了“环比”方式,同时也反映出中国工业能源效率变动具有规律性的年度推进特征。

工业研发投入能够对原有的生产流程进行改造并产生新的工业产品,从而不断改进生产方式并推动技术前沿面上移。在对整体样本的检验中,研发投入变量的当期值和滞后1期值均与工业能源技术进步呈显著的正相关,并通过了5%和10%水平的显著性检验。在对规模效率和纯技术效率的检验中,研发投入变量未通过检验。这说明中国工业研发投入对技术前沿面移动产生了显著的推动作用,而对规模效应和结构效应未产生显著的影响。从实践来看,中国工业新产品占工业总值比重自1997年起一直在11%以上,这也从侧面印证了工业研发投入促进了工业技术进步。

中国工业资本变化与工业改革实践密切相关,并在某种程度上反映了政府部门对于工业发展的战略导向。研究区间内资本深化(Stru)与工业能源技术进步(TC)呈显著的正相关,与规模效应(SC)呈显著的负相关。而资本积累速度(Fixed)与工业能源技术进步呈显著的负相关,与规模效应呈显著的正相关。我们认为,由于1992—2001年进行的工业调整和改革不仅推动了主要工业部门之间的结构优化,各行业部门大中型企业的比重也在急剧上升,经过压缩调整后的工业资本结构更加合理。同时,大量涌入工业领域的外商直接投资往往蕴含着先进技术和生产方式(20世纪90年代以来,外资规模增幅巨大,其中60%都投入到工业领域),使得资本结构深化推动技术前沿面上移。而在这一过程中,工业资本的调整使得固定资本积累出现放缓甚至倒退的现象,从而导致了资本积累与规模效应呈正相关,并与技术进步呈负相关。

在对外部因素的检验中,反映国际分工的外贸依存度变量通过了对能源技术进步和纯技术效率1%显著性水平的检验,且系数为正,说明中国参与国际分工不仅会带来能源全要素生产前沿面上移,还能带来工业结构的配置优化。能源供需强度变量(Supneed)仅通过了纯技术效率(PTC)1%显著性水平的检验,且系数为正,说明能源供需压力并未带来工业能源技术前沿面的上移,而主要是通过改善工业生产方式的途径来提升能源全要素生产率。

表4 次级样本的GMM估计结果

注:括号中的数值为z值;***、**和*分别表示变量通过了1%、5%和10%的显著性检验。

考虑到轻工业和重工业产业性质的差异,我们进行分组检验以发现关键变量对技术进步的影响。其中,研发投入变量的当期值和滞后1期值与轻工业样本的能源技术进步指数呈显著正相关,而在重工业样本中未通过显著性检验。资本结构深化与重工业样本的技术进步指数呈显著正相关,而在轻工业样本中未通过显著性检验。这充分反映了轻工业和重工业技术前沿面上移的动力差异,即前者主要来自于研发资本投入,而后者主要来自于资本结构深化。自改革开放以来,轻工业较早突破体制障碍,成为国际市场的有力竞争者,并形成了“生产-研发-生产”的良性循环。而重工业大多属于原国有企业,体制相对僵化,技术进步主要来源于资本并购以及外来技术引进,这是导致二者技术进步来源差异的主要原因。

在对国际分工变量的检验中,Trad与重工业的技术进步指数和纯技术效率指数都呈显著正相关,而仅与轻工业的纯技术效率指数呈显著正相关。我们认为,这是由于中国参与国际分工后导致了大量外资和技术进入重工业领域并影响重工业的生产技术和要素配置效率,而国际市场则对中国轻工业要素配置形成了倒逼机制,从而不断改善轻工业的要素配置效应,最终导致轻工业和重工业出现了不同的效率变化。

4政策建议

第一,推动中国工业体制创新,构建完整的工业市场体系来配置资源。降低对资源和能源密集型产业的扶持,通过市场的力量传导工业增长对于能源的压力[9]。

第二,充分利用国际分工带来的机遇,优化配置中国工业体系。着力建设低能源密集度的重工业体系,构建具有国际竞争力的轻工业体系。

第三,构建多元化的工业技术研发机制,加强政府对共性技术研发的资助力度以推动工业技术进步[10]。

参考文献:

[1]刘伟.经济发展和改革的历史性变化与增长方式的根本转变[J].经济研究,2006,(1):4-10.

[2]Hotelling H.The Economics of Exhaustible Resources[J].Journal of Political Economy,1931,39(2):137-175.

[3]李子奈.计量经济学[M].北京:高等教育出版社,2000.

[4]庞瑞芝.转型期间中国工业增长与全要素能源效率[J].中国工业经济,2009,(3):49-58.

[5]陈诗一.中国工业分行业统计数据估算:1980—2008[J].经济学季刊,2011,(3):735-776.

[6]张军.中国的工业改革与效率变化[J].经济学季刊,2003,(1):1-38.

[7]王文翌,安同良.中国制造业上市公司规模与R&D绩效[J].中国科技论坛,2014,(5):62-67.

[8]Philippe Agion,Peter Howitt.内生增长理论(中译本)[M].北京:北京大学出版社,2004.

[9]张慧明,李廉水,朱晓东.碳捕捉与碳储存驱动政策:基于X-Y维度的国际比较研究[J].中国科技论坛,2014,(6):24-29.

[10]白俊红,李瑞茜.政府R&D资助企业技术创新研究综述[J].中国科技论坛,2013,(9):32-37.

(责任编辑沈蓉)