忆当年(三)

[德]顾彬

七 过去

我到达北京后,行为举止是所有反动中最反动的。因为我去拜访了过去,拜访了我的过去——我在书里和大学里所了解的过去。我会凭吊拖拉机,也会凭吊驴。但我为什么要在工厂或是牲畜棚里转悠,让别人来给我解释什么是进步和落后、什么是解放和奴役呢?

我是我自己的主人,有自己的想法。别的学生参加劳动的时候,我便溜去皇帝的宫殿。有两个地方很快赢得了我的心——一个是颐和园,一个是圆明园——在那里我能找到过去的影子,它们都是清皇室命人在北京西北建造的,都不远,骑自行车很快就能到。

那个时候,没有一本中文的旅游指南能告诉我,闲暇时间可以在北京做什么。我购买的北京地图上很多地方都没有标注出来。但我在波鸿大学上的阿尔弗雷德·霍夫曼的课和一本五十年代的英文版旅游指南(我们根据它的作者称其为纳格尔旅游指南)帮了我的忙。这两者传递给我的中国的印象,是古老而永恒的,我很喜欢,因为我那时候突然只对古老而永恒的东西感兴趣。

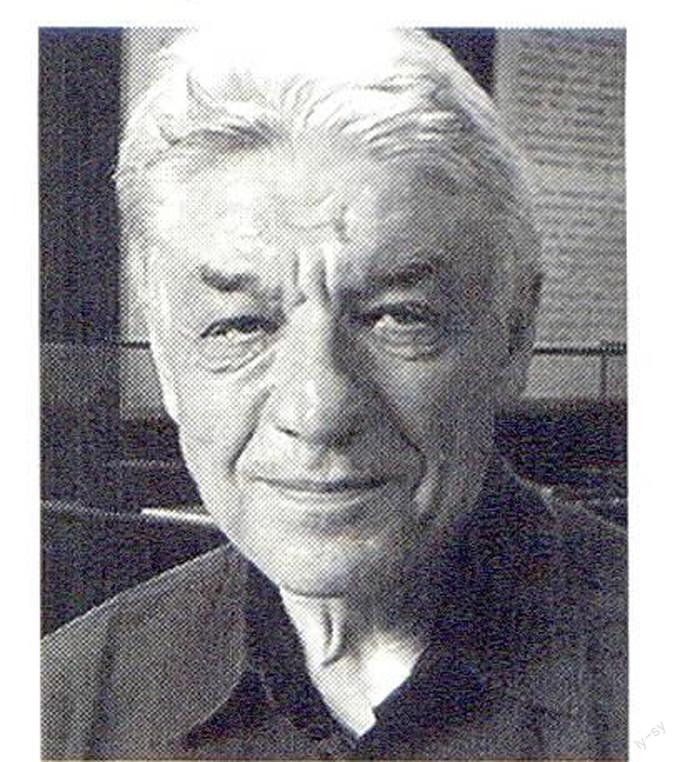

阿尔弗雷德·霍夫曼在课堂上讲他和朋友在清晨去颐和园打鸟的事。相比于时代脉搏,他更能区分各种鸟声,要不然他也不会把一切都寄希望于自然和希特勒政府了。当然了,我们现在批评人很容易,因为我们并没有因为我们自己的错误而被批评。也许还等不到这一天,我们就已长眠于历史的洪流中了。如此看来,我们是幸运的。

阿尔弗雷德·霍夫曼经常给我们讲打鸟,而留在我记忆中的,是各种鸟名以及各种奇怪的植物名。阿尔弗雷德·霍夫曼生命迟暮前,身形还很健美。他将那些鸟名和植物名编在了一起,成了一本可爱的词典。很快,对我们这些为数不多的求知欲极强的学生来说,中国成了陌生植物和飞禽的代名词。这些植物和飞禽,都能在古籍中找到。而二十世纪的后几十年,突然就和释迦牟尼诞生前的几百年联系在了一起。一只孤鹤或是一棵劲松突然就有了神秘和宇宙的色彩。就算很多年后,我在莱茵河的丘陵偶遇一只鸶鹭,也会把它当成从另一个时代来的信使,还想象着,也许它是从一首被我们分析得很细致的中国诗中飞出来的。

阿尔弗雷德·霍夫曼讲的这些,是否让我变得没有生存的能力了呢?我得说“不是”。因为就算是那些看起来没有任何用处的细枝末节,如今也被证明是有用的。比如说一条左拐的路。阿尔弗雷德·霍夫曼这位乐此不疲的叙述者,在和朋友到达颐和园大门后(也就是现在的东门),没过几米便沿着左边的路朝前走。那是围绕着昆明湖的路,不会受到别人的打扰。过了凤凰墩,便是一座拱桥,名绣漪桥。从那便能在清晨时光去到西堤的柳桥和镜桥,那些鸟据说就是在那里,还有鸭子和芦苇。我第一次去颐和园的时候,也是进门就走了左拐的路。这在1974年的秋末还是很罕见的,因为游客本就不多,去了也是顺着那条通往主建筑的长长的大道直走。而我,便得以享受那份只属于我的孤独。如今,颐和园白桥那边的门也打开了,人们像洪水一样涌进园,可以按照自己的想法参观,就不一定要走那条长路了,而这则意味着我那份美丽的孤独终结了。但就算是四十年后的今天,我还是走我的那条路。穿过拥挤的人群,来到足足有一人高的芦苇前,我发现,我还依然是颐和园孤独的漫步者。

我是不是在追随着习惯的力量?不,我追随的是向往。向往什么呢?向往原始古朴的生活。这样的生活还存在吗?

昆明湖左边的视线辽阔,让人心旷神怡。人们可以不受阻碍地欣赏着那浅浅的湖面、拥堵的龙岛,还有那光秃秃的山丘以及天空的晚霞。这和顺着大路走,是两种完全不同的感觉。顺着大路走,感觉人走在中间。顺着小路走,则别有一番风情。

每次去颐和园,我们都习惯骑着自行车从当时的语言学院出发,带点无产阶级的啤酒——五星牌的,这个啤酒很便宜,但现在已经买不到了。除了啤酒,我们还会带面包,有的时候也会带点新疆的香肠和奶酪。

我们让季节感到不安,因为我们在春天和秋天是颐和园的常客,每个美丽的夜晚都不会放过。我们总是沿着左边的路,朝十七孔桥的方向行进。桥前有一座亭子,亭子上写着“一切的写作,源泉都在道里”。这句话,至今都还在。坐在那亭子里,我们或早或晚都变成了道家的追随者。有时,我们也会坐在静静的河岸边。那感觉,就像是被云层蒸发了一样。我们像中世纪的诗人和僧侣那样坐在那,因为一千多年前,静坐意味着疑思。我们带的简单食物,都是平均分享。我们有时坐在红色凭栏前,有时候坐在湖边享用着晚餐。太阳缓缓下山,余晖照在我们脸上,我们的眼睛,没有比那个时候更发亮,我们的表情,没有比那时候更神采奕奕了。因为,那是我们的黑暗之心。

基本上每个傍晚在昆明湖都只有我们,没有其他人。我们的心,也日益与一个文明——中欧的文明告别。我现在的中国学生,都知道德国各大汽车品牌在德国的生产地。这让我很羞愧,因为我只知道狼堡和斯图加特,但是英戈尔施塔特?说实话我真不知道。那我们每天晚上在颐和园都想错了吗?我们幻想的世界,是一个没有汽车,一个习惯走路或骑自行车的世界。现在看来,我们确实是想错了。我们是不是要一起唱“我亲爱的朋友/这就是我们曾经的岁月/我们曾经以为/它永远也不会结束”?看来好像真的是这样。但确实是这样吗?不是还有其他人,可以将这首歌继续唱下去吗?“我们将过我们选择的生活/我们将奋斗/永不失败/因为我们年轻/我们有我们自己的方式。”

当我们最后一次在昆明湖看完日落,踩着脚踏车回去时,我们很确信:我们将不会再来了。而西山最后一缕光,讲的是另一种语言——一种徒劳的语言:我走,你来,我们没有时间了。

八 寻找

原本,颐和园左拐的那条路是一个美丽的传说。有的跟着大众走,有的则跟着传说走。有的将头发剃光,有的让头发长长。有的活在临近的未来,有的则活在遥远的过去。在颐和园走左拐路,成了我的一个习惯。

回到德国后,每次去教堂,我都会坐在左排的椅子上,但这不是我在波鸿大学学习而养成的习惯,而是与阿尔弗雷德·霍夫曼有关。还有比如说习惯使用单面打印的纸,因为我可以在未打印的那一面准备报告;又比如说我习惯站着上课。这个习惯,很多中国人都不理解。因为他们觉得,到了我这个年纪,应该坐着上课;又比如我来往德国和中国上课,在路上我包里和箱子里总是装着很多书,因为这样我便能不受时间和空间的限制,尽情阅读。

古代,其实一点都不远,它就像我们的向往一样近。而我,也乐意继续寻找。我知道,古代是在地下的某个地方,我的过去也是。

我们还是回到1975年的夏初吧。我在那年的7月,开始了又一次的寻找,寻找着过去的足迹。

我们先来说说短的。最短的寻找是在南京,是南朝(420-589)的都城。杜牧(803-852)来到南京时,便咏唱过南京古城。他唱的,是前人的继续。主题也是同一个:不管是一个帝国还是一个美人,从诞生之日起,便注定要走向毁灭。故而,中国的诗歌是从一个王朝传向另一个王朝,最后竟然传到了波鸿。对于我们这些学生来说,一个覆灭的帝国是最深层次的悲剧。我们也只想走向毁灭,就像南唐(937-975)最后一个统治者李煜(937-978),他便是以中国古诗的形式来凭吊自己的毁灭。975年,他在南京城被新的统治者抓了起来。他人生最后三年,是在开封度过的。那三年,他作诗,其中一个大主题便是凭吊他统治时期那些已逝的美人。我老师阿尔弗雷德·霍夫曼对此做过很多研究。在给我们上课的时候,他总提到一本他和摄影师赫达·哈默尔·默里逊(1908-1991)共同合作的关于南京历史的书。他说这本书后来被烧了,但还有四五本存世。我没有看到过这本书,但我们可以在网络上找到些许慰藉:哈佛大学的档案馆里,存有五千张赫达·哈默尔·默里逊的照片!奇怪的是,这么多年,默里逊这个对我来说并没有什么意义的名字,一直和阿尔弗雷德·霍夫曼说的一句话一起留在了我脑海里——这个金发的女人曾是希特勒青年团分支德国少女联盟的活跃成员。1988年8月,默里逊逝世的前几年,我那从奥地利移民到加拿大并在那结了婚的小姨英格告诉我,默里逊曾说在德国少女联盟的那几年是她人生中最美好的时光。

我记得,1975年7月,旅游学院组织了一次出行,我们坐火车来到了中国南方,南京是其中一个目的地。但我们不能自由活动,不能单独出去,要跟着集体走,也不能参与决定要去哪参观,住的地方也有人守卫。我们参观的都是工厂和农场。在参观的时候,我对其中一句话印象深刻:有压迫就会有反抗。如今这句话早就听不到了。而我,当时便是参照这句话,进行了反抗。我想去寻找过去的足迹,去探寻那春意盎然的庭院、忘我的诗人,以及那婀娜的舞者。

带着这个计划,有一天我成功地骗过了昏昏欲睡的守卫,在早上五点钟的时候溜了出来。不知为什么,我很想去看遗迹,看南唐的遗迹,如果可能的话,看李煜曾经靠过的凭栏。我脑海中经常想象他在傍晚时分倚栏作诗,哀叹他生命中已不多的时光。而那些时光,将在静静的庭院中度过,只是庭院中已没有婀娜的舞者。但是,在那个早晨,我看到了什么呢?

那时候的南京,是中国仅次于郑州的最无聊的城市。中午十二点到下午三点,路上看不到一个人。什么都关了,连商场、餐厅都关了。人人都在午休,做着美梦。晚上七点以后,继续休息,继续做着美梦。先是看晚间新闻,然后再读《红本书》。只有在清晨的时候,才不一样,因为一大早便有早点铺,卖热腾腾的早点,油条什么的都有。当时我应该是坐公共汽车出门的,去了一个我在那本翻烂了的旅游指南上看到的一个有着古名的地方。回酒店的时候,我在一个站提前下了车,决定剩下的路要走回去。我看到了荒芜的屋子、松动的屋瓦,以及带洞的木门。那段路,是从一个绝望去到另一个绝望。那我在那个早晨得到了还是失去了?我不知道。我只知道,我准时回到了酒店,没人察觉到我溜出去了,所以也就没人责骂或者警告我。但反抗并不都能成功。那天晚些时候,我们就经历了失败。我们几个人,没有和其他人一样去看太湖的渔夫捕鱼,因为我们想爬上那绿绿的山丘,但最后我们落得个待在那无聊的无锡郊区的宾馆的下场。因为那么短的时间,山丘根本没法爬上去。而其他去了太湖的人,回来的时候一脸的幸福,笑着给我们讲在太湖看见的美景,我们只有把苦咽在肚子里。

如今的太湖,比以前干净多了,无锡的绿化也做得不错,我们不必再同情太湖的鱼了。太湖边上,也多了一些从北京来的酒鼻子,他们不再凭吊古代,而懂得爱惜饭桌上的茅台酒。这些酒鼻子,酒量可达一升半。这个原本只有他们自己知道的秘密,很快便不是秘密了。因为,北京的酒鼻子很少一个人来,总有同类一起来。一瓶可能需要花费一个月工资的白酒,两个小时候就会被喝光。这三个酒鼻子,一个是德国人,一个他中国的老板,还有一个是当地的一个商人。那他们对酒瓶里的琼浆玉液是否表示感谢呢?我们最好还是保持沉默,做个谦谦君子,回到遥远的古代吧,那里也有遥远的空间。

过去的二十五年里,我没有再鼓起勇气去看北京郊区的明(1368-1644)十三陵。因为那边现在到处都是高楼大厦,还建了有钱人喜欢的高尔夫球场。我的博士生导师曾经说,在四十年代明十三陵是不能去的,因为受日本人的掌控,很危险。但1974年到1975年的那个冬天,我们则幸运得多。那时候的明十三陵基本上没有其他游客,整个陵区都像是属于我们的。我们,指的是一群不可管教的学生。而我们当时的目标,是访遍所有十三个陵墓。每个礼拜天,我们一大早便出门,步行至体育学院的公交站,乘坐第一辆公车,中途要换两趟车,总共要花上两个小时。我们和群众一起坐车,很多时候都是站着,而不去坐车上别人让我们坐的座位,因为我们想和群众一样,不搞特殊待遇。但我们真的能和他们一样吗?如果算上我们的向往,那肯定不一样。我们的心,驻足在那些陵墓上,降到了黑暗深处。到了明十三陵,穿过大门,便是所谓的神路,神路上有石刻的十二生肖和六个官员的墓碑。在那里,我们碰到了一些农民,一些住在山脚耕种硬土地的农民。他们用原本应该装田地收成的筐篓,来装他们的孩子,把它们放在车上推着走。他们和我们保持着距离,与风不一样。风,一般都是我们唯一的陪伴者,它懂得利用我们的存在,因为那么大一片地方,只有我们能成为其受害者。在十一月及来年三月之间,我们一来到明十三陵,便要开始接受风的吹袭。那时候的风最冷,像是能刺透人的后背。这与我们每次乘坐的三辆公车的最后一辆,也是最小的一辆是一样的。虽然我们穿着厚厚的衣服,但那干冷的风也还是会通过开着的窗户找到我们,把我们吹得嘴唇发紫。

神路的最后,便能看到第一个主陵墓——定陵了,这也是现在游客最喜欢参观的地方。定陵在那时,便已经开放了。这开放有两层含义,一是对公众开放,虽然当时来参观的人寥寥无几;二是对历史学家开放。那些陵墓里挖掘出的东西对外展出,而那重重的大石门后面的棺材也可以看。就算是在最炎热的夏日,那里也总是寒冷的。我从来都没法喜欢那个陵墓,因为它开放得太多了,缺乏“人生如白驹过隙”和“一切皆徒劳”的内涵。那些死去的皇帝,像是还在掌管着权利,要求我们这些参观者必须对其表示惊叹。

现在去那还得和以前一样——步行,这样就不会迷失在那些庙宇神圣的柱子下面了。光是闻闻那些檀木,就值得来定陵了。我们经常来,经常倚靠在那高高的柱子前,问着自己:为什么一棵经过了加工的树,在快五百年后竟然还带有生命的迹象?虽然皇帝们的权利让我觉得有些压抑,但他们实际上比羽毛还轻。而且有一个想法,也让我们感到很欣慰:在这几百年的时间里,毕竟还有些东西没有受到破坏。不过,我们现在所处的新世纪,却不同了。对祖先的祭祀,已经不风行了。在中国一直被强调的对长辈尊重和孝顺,也正在慢慢走向没落。

我们一般都是以长陵作为出发点,去到左右两边其他十二个陵墓,我们经常一走就是几公里。那些陵墓,当时基本上都破旧不堪,也没有什么保护墙。缝隙里长满了树和草,陵墓的石灰都渐渐脱落,要想在矮垛上围着陵墓转一圈,是件很危险的事情。但正是破落让它真的美丽,特别是在天高而蓝的冬日,它简直美极了。我们总是独自穿行在那,直到我们来到第十三个陵墓——它已经完全没有古建筑的样子了,它是明朝最后一个皇帝的陵墓。据说这位皇帝是在景山上吊自杀的,清皇室大概觉得没必要给他进行盛大的墓葬仪式。然后,我们坐在他的陵墓上,在冷风中,吃着带来的奶酪。

中午时分,太阳照得我们暖洋洋的。我们看着那黄色(我印象中是黄色)的田野,我们的眼中满是快乐。因为我们脑海里想着的,是那两三万修筑陵墓的人。这些人吃足了苦头,才把陵墓修好。凌恩殿的那三十二根木柱子,从南方运到北方,经历了这些人四个寒冬的劳作,才完成。没有这些人,我们根本无法在五百年后的今天,还闻到那沁人心脾的香味。

只有一次,有人跟着我。我记得,那是圣灵降临节的周日,一个晴朗的日子。天空很善待我,深蓝深蓝的,让人不由自主想去明十三陵。那天,我的打算是围着十三陵水库转一圈。按照朋友的说法,从定陵右边走去,一路上只会看到一座刷成白色、看起来十分纯净的农房。穿过两三个陵墓后,便会又回到公交车站。当时没有什么交通,我看到很多枕着石块躺在路边睡大觉的人。他们睡得很熟,根本没意识到有人经过。

睡觉的人不会受打扰,但我这个行人却突然有了同伴。一个警察骑着摩托车跟在我旁边,好像我会偷路上的尘土、平静的水或者是那空空的祭台似的。他一句话都没说,但多次示意我停下来。也许他是想效仿那些把石头当枕头的人,也想躺下去睡觉。太阳有点刺眼,路有点长,但我并没有遵照警察的意愿停下来。我印象中,到了第三个明皇帝——永乐皇帝的陵墓处,我在那吃了点面包,喝了点水。紫禁城得以修建,得感谢这位永乐皇帝。

当我下午坐上回去的公车时,我心里很感谢那一天。我记得,回去的路上,没有汽车,没有高楼,没有超市,就连一个小店也没有,我尽情享受着那一望无际、未受破坏的天际线。但我当时应该往下想,因为我一只鸟都没有看见。而在今日的北京,虽然到处都是高楼,好空气成了昂贵的奢侈品,但鸟的身影却随处可见。也许它们是想告诉人们,它们既然能躲过“文革”,也能在现今的条件下存活下来。

九 日常禁忌

那时,我与死去皇帝的关系,比与活着的革命者的关系要亲。因为那些皇帝已经经历了死亡,而活着的革命者还没经历,也不想经历。但后者不知道,在经历死亡很久之前,可以说是在他们最美好的时光,魔鬼们会随心所欲地来拜访一切古老的东西。他们需要的,只是技巧和沉默。而我们,便是这些魔鬼。

那年夏天旅游学院组织的出行,也包括苏州。去上海的前一天,我们坚决要求出去吃午饭。“我们”是维也纳人理查德·特拉佩,以及我这半个维也纳人。不过我们并不是真的要去吃午饭,而是去了孔庙,但孔庙关门,我们只好往前走,很快便来到了一座高塔附近。我后来再也没有看见过这座塔,也没有再找到过它,不管是在苏州城里还是在旅游指南里都没有它的身影。在我的记忆里,它的名字是北塔。也许现在,它已经荒芜或被拆除了。我不知道,在如今这个环境,我还能祝福它什么。

接着,我们朝着大运河的方向走。那时候,人们的住所还十分简单,不像现在这样,抬头看到的是混凝土的灰色天空。那时,我们穿过田野和花园,朝向往的方向而去,朝简单生活的方向而去。我们看到了位于沟壑流水间,以人和自然命名的寒山寺。在凉爽的秋日,它是所有山脉的住所。我们也看到了从书中读到的、仰慕许久的拱桥。它立于一条侧运河之上。桥边停着一只小船,大有唐朝遗船的痕迹。对我们来说,那是幸福的时刻。几个小孩在寺庙黄墙前的沙子路上玩。他们不知道我们为何来这里,来这里又是为了什么。他们只是敲打着寺庙紧闭的门。一个穿着灰色僧服的和尚,竟然真来开门了。和尚年龄比我们大,但尚未到风烛残年的年纪。我们简单说明来意后,和尚便让我们进去了。据说,诗人寒山和拾得曾在此修行过,而且还留下了一些诗。至少,后世的人希望是这样的。从那以后的一千多年,寺庙一直被破坏,破坏后又被修葺。我们看到的,是十九世纪修葺的版本,也就是太平天国的时代。然而,在新千年的新百年里,那出现了一个石器主题公园。我们记忆中的寒山寺建筑已经全无。那寒山寺的周边呢?曾经的灌木丛和田野,如今变成了一条多车道路。现在的人们,能看见的,便是石头连着石头,大楼连着大楼。而那座桥呢?不过是传说罢了!那大运河呢?不提也罢!

登上去上海的火车时,我们虽然很沉默,但很开心。因为我们有了秘密,而且这秘密还守了很久。如今已经过了四十年,我才把这事说出来,因为之前我不能说。对我来说,信息总意味着一扇悲伤之门,我经常希望它是关着的。回忆从一开始,便是我的负担,我不能,也不想遗忘。

而我的悲伤,始于我在北京的第一次出游。那应该是1974年11月末的一天。那天不是周末,我们还上了课。上完课,我们才出门。我买了一辆中式自行车,还去了警察局登记,因为我听说,这样就不会被偷。事实上,它真的没有被偷。但是,有其他的东西被偷。

我当时用的那本旧但却很忠诚的旅游指南上面,在语言学院的附近标注了一个寺庙。这个寺庙也许在当时的北京地图上也可以找到。雷纳·瓦格纳(后来法兰克福汇报的记者,是我们十个人当中最早过世的,过世时还不到六十岁)和我在那个寒冷但有蓝天白云的日子,一起出游了。有人警告过我们,我们不会找到什么寺庙,只会看到一个工厂,因为整个寺庙就只剩主殿大悲寺还保留着,可以看一看。当时,那寺庙被称为大慧寺,也被称为大佛寺。我们到达后发现,寺庙的大门敞开着。虽然有门卫,但我们丝毫没有胆怯,大步朝那座漆黑的大殿走去。大殿是锁着的,挂了很多玉米棒,颜色美极了!只可惜,我们还没待多久,就有人来了——是门卫。他飞快地朝我们跑来,把我们带到门卫室,说爬篱笆是不被允许的。我们坐在那间小屋里,设想着一切糟糕的后果。门卫给我们学院打了电话,说明了我们犯下的罪。学院狠狠警告了我们。我们假装忏悔,走的时候也忧心忡忡,但雷纳·瓦格纳却安慰我说没什么大不了,以后可以继续这样,给我壮胆。虽然我们之后在行动上并没有实践这一点,但在脑海里却是有的。至少我还是喜欢偷偷去那些已被转化职能的古建筑。

有时候,要让一个工厂的烟囱消失,或是要将一个学校迁址,需要几十年的时间。但我那秘密回到古代的向往,一直都在变成现实。现在,我只会问自己,北外附近的法海寺何时会失掉宝刹的头衔,重新由僧侣掌管。至今为止,希望一直在伴我而行。我的向往之所——北大对面的圆明园的寺庙,十年前被粉刷一新。而那些冒浓烟的工厂,已相继迁出,只有一所中学保存了下来。

每当我在圆明园中散步,背对着北大,看着圆明园的墙时,我总是忧郁的。也许我们可以用其他词来代替忧郁,比如心灵创伤、伤感等,或者比较老式的词诸如心痛、心伤等,但忧愁是我的最爱,为什么呢?因为我忧愁现在,感伤过去!

十

也许会有人问我,你为什么要如此冷嘲热讽?这和你那神圣的忧愁又有什么关系?每个人不是都想得到好处吗?中国允许你向往古代,而德国可供追溯过去的古城波恩和特里尔也不能与中国的古城比肩。比起中国的甲骨文,罗马人两千年前在摩泽尔河畔和莱茵河畔留下的遗迹又算得了什么呢?还是温和点,回想回想你的回程吧。

对,回程。我没有再乘坐那几天几夜的火车,而是经飞日本。有人在德国等着我——我明斯特一岁的儿子、波鸿的学生。飞机在福冈上空盘旋时,我看到了一片碧绿,让我很是惊喜。在中国灰色的北方待了一年,我已经忘了一个国家原来也可以是如此绿意葱葱。那一年,我都没有剪发。飞机到达日本后,机场的工作人员要求我出示去往香港的机票。也许是担心我钱不够吧。不过,这个担心实在没有必要。“文革”时,德国政府还没想到要让在国外的本国纳税者缴税。我在香港拿到了一大笔钱,是我在北京最后几天给一个德国大公司当翻译和导游赚的。而那几天,我又一次饱了眼福。在明十三陵的祭坛前,我们用德国啤酒罐烧香。在故宫的高墙前,我们还演起了卡夫卡。

我很是怀念我来到北京后,在那度过的第一个冬天。我记得,那时小雪纷纷,我一个人穿梭于故宫的各个角落,成为了最孤寂的风景。四十年后的今天,要想去故宫,得站在故宫各大入口,和成千上万的人一起排队。要想去故宫右边的中山公园,得坐大巴车,因为过马路太危险了。在中山公园,还能看到些故宫的围墙。1974年和2014年去故宫的我,是孤独的,但两次的孤独不一样。1974年的孤独是神圣的,因为我可以独自欣赏故宫,我感觉它整个都是我的。但2014年,也就是现在,我得和其他人一起分享它的美,除非我排队排到晚上。但我听到的答案将会是:大门一直都在为你一人开放,现在我们得关门了。

北京有没有不让人觉得孤单的建筑呢?当然有。你需要去的是西山,西山的卧佛寺。你可以在那看到乾隆皇帝龙飞凤舞的“得大自在”。据说,这四个大字,他练习了很久,为了对释迦牟尼表示尊重,他特意在“得”字里少写了一横。不知道他是否已得“大自在”了呢?我希望是,因为我每次去都得到了。取代卧佛寺的僧侣,藏身于樱花林深处,远离尘世的喧嚣,获得的将是心灵的自在。

我朝向往的方向而去。谢谢你,亲爱的马克斯·弗里施,你比我早很多发现了我的中文名——《彬,北京之行》。顾彬是第二个我。那谁是顾彬的玛雅呢?当然是向往,不然还有谁?向往陪伴着我,从北京回到了明斯特,然后又去到了我不喜欢的波鸿。“快离开这”是我回到波鸿鲁尔大学后的第一个,也是最后一个想法。离开了一年,我又要重新习惯一切。连付钱也不例外。在中国的时候,钱没有扮演什么特别的角色,因为就算有钱,也买不到什么。

1994年,我怀抱着我最小的儿子去了北京,2014年,我才把这篇散文写完。阿尔弗雷德·霍夫曼的叙说,始于南方的野鸭,终于北方的布谷鸟。那我的叙说呢?它始于向往,终于向往。我把这一切写下来,一切就这样结束了。