对区域义务教育均衡发展监测数据的思考与实践

张鹏越

项目背景

教育部《县域义务教育均衡发展督导评估暂行办法》中对义务教育校际间均衡状况的评估,重点评估县级政府均衡配置教育资源情况。大连市自主研发与应用了义务教育均衡发展监测系统,以全样本、多数据、相关联的形式,对市、县监测的数据进行分析与拓展,并实时、个性化地将义务教育均衡与发展状况、趋势和可能发生的概率反馈给市、县人民政府和教育部门,实现教育督导效益的最大化。

项目介绍

大连市义务教育均衡发展监测,覆盖所有县(市、区)和全部义务教育阶段的公办中小学,为全样本监测。从2014年开始,大连市政府教育督导室利用自主研发的《义务教育均衡发展监测系统》这一工具,建立数学模型,实时分析处理。使用“差异系数”和“省定达标率”,分析评价区域义务教育八项指标的均衡水平;引入“发展指数”“发展程度基尼系数”分析评价区域义务教育八项指标的发展水平;引入“倾斜指数”“效率指数”分析评价县级政府对县域义务教育投入的倾斜程度和投入的使用效益。通过上述三方面的监测与分析,为区域义务教育的均衡发展、有效投入、科学决策等提供数据依据。

(一)功能与应用

《义务教育均衡发展监测系统》基本功能包括:数据上报统计、区域均衡发展状况分析、区域均衡发展监测和教育决策支持四个模块。系统支持自主、任意定义与发布督导评估体系,利用信息技术手段搜集督导评估所需的信息资料,并对各项基础数据自动进行统计与计算、分析与导出,对于没有达标的指标项系统自动报警,以此实现对督导评估对象过程资料查审、基础数据的跟踪监测及工作结果量化考核。

(二)优势与价值

系统满足省、市、县(市、区)三级督导部门及学校对义务教育均衡发展监测的需要;为教育决策、管理、评价提供高效的工作方式、科学的管理办法和可靠的信息依据。

数据采集网络化。所有指标均在系统中统一编辑与发布,指标内容直达基层单位,既可确保原始数据的真实与规范,又能快速通过网络将数据上传至上级管理部门,便捷高效。

数据处理智能化。基层单位仅需按照相关要求填写本单位最基础的数据和信息即可,所有数据的分类和拆分、汇总和计算,系统都会自动完成,运算结果安全无误,省时省力省心,并能根据需要生成各种报表。

跟踪监测常态化。系统对不达标项目设有自动预警功能,可实时发现问题,及时解决问题。教育督导部门也可根据需要,长期跟踪和监测基层单位及有关部门的工作进度与成效,常态化地掌握各地均衡发展各项指标的达成状况。

决策支持科学化。通过对监测到的详实数据进行科学的分析,科学计算出差异贡献、差异基准,并通过异常差异贡献、差异调整空间的提取,最终给出改进这项工作的具体量化标准,为教育决策提供科学、详实的数据依据。

项目实施

(一)县域义务教育校际间均衡状况监测

从以下四个维度,用差异系数监测分析县域义务教育八项指标校际间均衡状况。一是市、县两域差异系数监测,二是市域差异系数分布,三是市、县两域历年差异系数对比分析,四是市域内不同区域的差异系数分析。

1.市、县(市、区)两域校际间均衡状况监测

采用差异系数监测市、县两域校际间均衡状况。一是分别监测市和各县八项指标的差异系数,二是监测市和各县(市、区)两域八项指标差异系数状况。

2.各县(市、区)各项指标的差异系数分布

统计分析全市14个县(市、区)各项指标的差异系数分布,包括高位数、中位数、低位数、市域平均值及其数量、百分比和次序等,为市教育督导部门提供数据依据,同时为各县(市、区)推进县域义务教育均衡发展决策提供数据依据。

3.市及各县(市、区)各项指标历年差异系数趋势监测

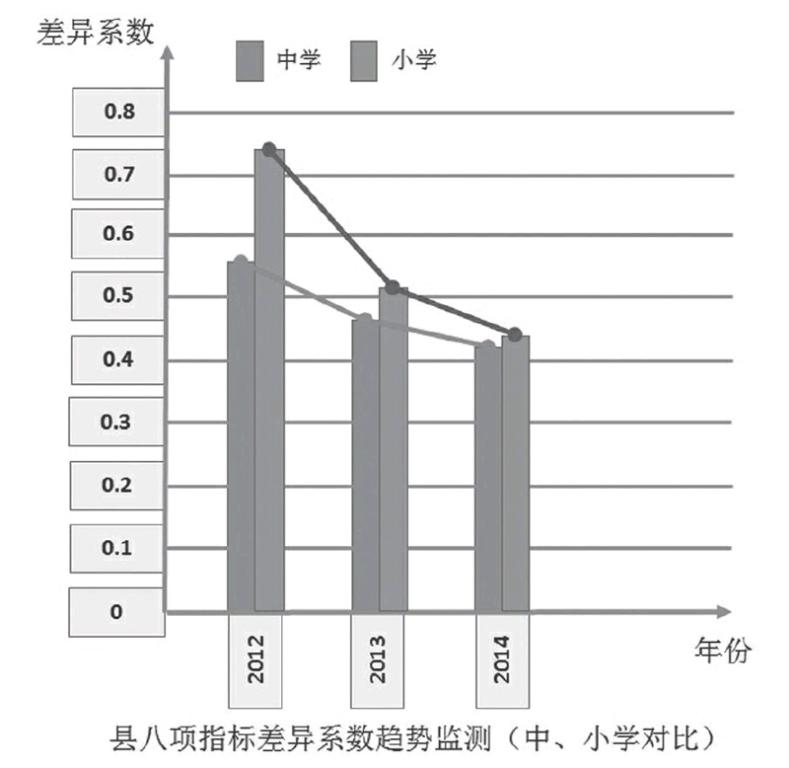

监测市和每个县域中学和小学八项指标历年差异系数趋势,并对比分析中、小学历年均衡状况。

下图为县八项指标差异系数趋势监测(中、小学对比)。

从图中可以看到,该县八项指标差异系数平均值逐年降低,中、小学校际间均衡状况得到了逐步改善。

4.不同区域县域义务教育校际间均衡分析

根据社会经济文化发展状况,将大连市14个县(市、区)分成四个组,比较分析四个不同特点地区县域义务教育校际间均衡状况。

(二)区域义务教育发展状况监测

从三个维度分析区域义务教育八项指标的发展状况。一是八项指标的实际值,二是符合省定标准的县域内学校即时达标率,三是引入“发展程度指数”监测八项指标的发展水平。

1.各县(市、区)义务教育八项指标实际值

监测学校、县、市八项指标的实际值,并通过与省标准和市平均值及全市最大值和最小值的对比,做到市、县、校三级对自己的八项指标发展状况的比较。

全市14个县(市、区)八项指标实际值分布数据,包括高位数、中位数、低位数、市域平均值及其数量、百分比和次序等,为市教育督导部门提供数据依据,同时为各县(市、区)推进县域义务教育均衡发展决策提供数据依据。

2.各县(市、区)达标率监测

差异系数和达标率,是国家教育部门考核各县(市、区)义务教育均衡发展是否达标的两个重要指标,将差异系数和达标率放到一个直角坐标系中,监测差异系数和达标率两个维度的达标状况。

第二象限为合格(均衡、达标),满足均衡和达标率两个维度的要求;其余象限为不合格,第一(不均衡、达标)、三(均衡、不达标)象限有一个维度不合格,分别为校际间均衡和达标率;第四象限(不均衡、不达标)均衡和达标率两个维度均不合格。

3.各县(市、区)八项指标“发展程度指数”endprint

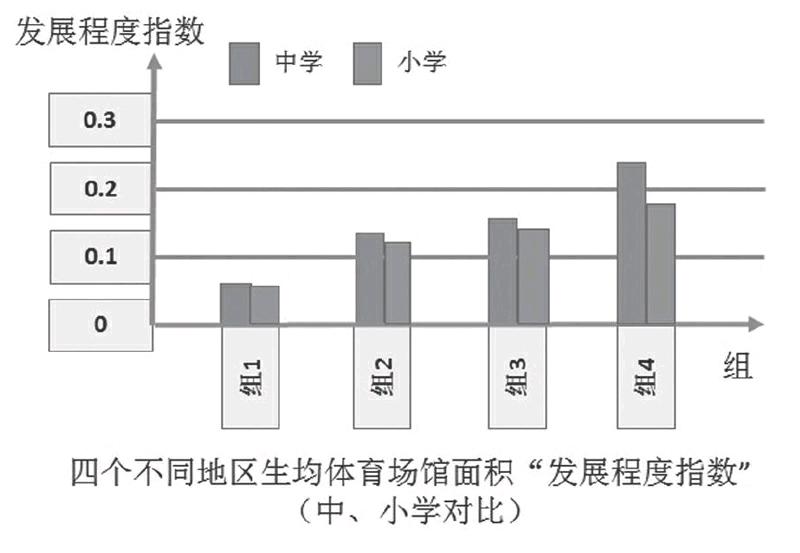

“发展程度指数”反映区域教育八项指标超出省义务教育办学标准的程度,用于评价区域义务教育八项指标的发展水平。IGG值越高,该项指标超出省标准值越多。

下图为四个不同地区生均体育场馆面积“发展程度指数”。

可以看出,生均体育场馆面积,涉农地区明显好于主城区,中学普遍好于小学。

(三)县级人民政府义务教育投入状况监测

引入“倾斜指数”分析监测区、市、县义务教育投入状况。

“倾斜指数(RRi)”反映对义务教育投入的增长与地方财政经常性收入增长相比的倾斜程度,对这两者的增长进行相对比较。

RRi>0时:RRi值越大,说明地方财政经常性收入增长后对教育倾斜程度越高。

RRi<0:说明对教育投入的增长低于地方财政经常性收入增长。

RRi=0:说明对教育投入的增长与地方财政经常性收入增长持平。

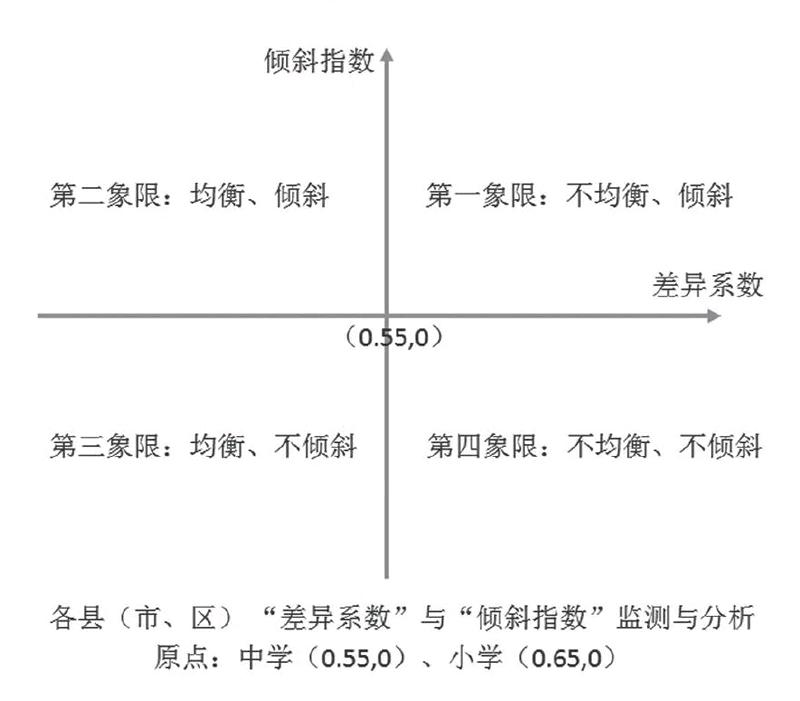

图为“倾斜指数”与“差异系数”监测与分析模型,用于监测投入与均衡发展之间的关系、县级政府对义务教育投入的情况及投入是否科学等。

第二象限为“倾斜、均衡”,说明县级政府对义务教育投入的增长高于其经常性财政收入的增长,并在资金的使用上是合理的。第三、四象限,说明县政府义务教育投入没有达到国家法定要求;在第一象限则应理性地分析资金投入的科学性。

项目拓展

我们知道,“差异系数”反映了各义务教育学校某项指标的数值与该项指标县域内所有学校平均值的离散度。也就是说,通过“差异系数”,我们可以发现某项工作存在的问题及程度,但如何制定改进这项工作的量化标准?我们通过研究与实践,在“差异系数”的基础上,拓展建立了“差异贡献”“差异基准”和“改进区间”三个模型,对问题做进一步的分析,给出改进工作的量化标准,为教育行政部门的决策提供更为科学的依据,不仅通过教育督导发现问题,也对解决问题提出有数据支持的建议。

通过对义务教育均衡发展监测系统的应用与实践,我们已经初步尝试了信息技术支持的督导评价方式方法的创新,特别是大数据和互联网思维给我们带来的好处,我们将坚定信心,不断创新与实践,向大数据和技术支持的数据化督导过渡,以信息化服务促进教育督导现代化。

栏目编辑 付江泓endprint