上博简“诗亡隐志”与先秦楚地诗学抒情传统

陈 瑶

上博简“诗亡隐志”与先秦楚地诗学抒情传统

陈 瑶

流传于楚地的上博简《孔子诗论》,其“诗亡隐志”说的核心是诗歌语言要发泄、抒发内在情感。“诗亡隐志”的诗学主张,与楚辞中“介眇志之所惑兮,窃赋诗之所明”、“发愤以抒情”主张相一致。其中“隐”字的理解,关涉《楚辞·悲回风》“物有微而陨性兮,声有隐而先倡”辞句,“隐”与“微”互训。在儒学南渐过程中,儒家诗学理论著作《孔子诗论》以性情说诗,对于楚辞所建立的抒情传统起到了一定的作用。

《孔子诗论》;诗亡隐志;楚地;诗学传统

儒家经典《诗》三百篇,围绕其编订、释读与传授过程,孔子及其弟子建立了具有鲜明特色的整套诗学体系。春秋晚期以降,孔子率徒领众周游列国而曾访于楚,孔门后学进一步向南方传播儒学。值得思考的问题是,在儒学南渐的过程中,儒家学派的诗学理论,是否也影响了南方楚地的楚辞创作?当时的楚国诗学,呈现出何种面貌?本文拟从《孔子诗论》“诗亡隐志”说与楚辞创作之间的某种联系,来梳理先秦时期楚地的诗学抒情传统。

一、《孔子诗论》:理论铺设

在上海博物馆藏战国楚竹书第一册的《孔子诗论》中,儒家诗学理论得到较为全面深入的总结。其中,第一支简是全文的总论,记载了具有纲领性质的诗论观点“诗亡隐志,乐亡隐情,文亡隐意。”学界对之有不同的文本隶定,笔者采纳李学勤、裘锡圭、黄怀信诸位先生的说法。如何更好地理解“诗亡隐志,乐亡隐情,文亡隐意”,在中国古代文论史上具有极其重要的意义。

此篇诗论的核心是讨论“诗”,却兼论及“乐”、“文”,表明作者认为三者具有紧密的关联性,相互之间可作补充性的说明。从整体上,如果把“诗”、“乐”、“文”视为三种外在的艺术形式,则可以理解它们为“志”、“情”与“意”三种感情内容的载体。

诗、乐与文,同为艺术作品的外在形式。西周末年,礼崩乐坏,在诗乐分途的背景下,孔子试图重建周代礼乐制度与文明,言诗则必称礼乐。“兴于诗,立于礼,成于乐”(《论语·泰伯》);“不学诗,无以言”,“不学礼,无以立”(《论语·季氏》)。自古有诗言志的传统,《尚书·尧典》:“诗言志。”《左传·襄公二十七年》载赵文子语曰:“诗以言志。”《庄子·天下》曰:“诗以道志。”《郭店楚墓竹简·语丛一》曰:“诗所以会古今之志也者。”论及乐,也不乏道志、得志的情形。《荀子·乐论》说:“君子以钟鼓道志。”《史记·孔子世家》记载道:“孔子学鼓琴师襄子……孔子曰:‘丘未得其志也。’有间,曰:‘已习其志,可以益矣。’”[1](P1925)

古代文论中,表示情感内涵的词汇,志、情与意,在许慎的《说文》中,同属于心部,人们的实际运用也往往相互融会、泛用。一则,情与志合。所谓“情”的内涵,《荀子·正名》记载:“性之好恶喜怒哀乐,谓之情。”《礼记·礼运》记载:“何谓人情?喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲,七者弗学而能。”董仲舒《对策三》记载:“情者,人之所欲也,人欲之谓情。情非制度不节。”《左传·昭公二十五年》记载郑国子大叔答晋国大夫赵简子问礼,说道:“民有好、恶、喜、怒、哀、乐,生于六气。是故审则宜类,以制六志。”孔颖达《正义》曰:“此六志,《礼记》谓之‘六情’。在己为情,情动为志,情、志一也。”[2](P1458)即制礼以规范人们的好恶、喜怒和哀乐等六种情绪与情志。再则,以意为志。《孟子·万章》记载:“不以辞害志”。赵岐注:“诗人志所欲之事”。[3](P638)《孟子·公孙丑》记载:“夫志,气之帅也。”赵岐注曰:“心所念虑也……志帅气而行之,度其可否也。”[4](P196)《礼记·学记》记载:“一年视离经辨志。”关于辨志,郑玄注:“谓别其心意所趣向也。”[5](P547)东汉许慎在《说文解字》中,更进一步将志、意,同列于心部,并且志意互训。“意,志也”,“志,意也”。[6](P502)对此,朱自清先生《诗言志辨》一书写道:“汉人又以意为志。”[7](P3)可见,汉儒把志、意两者相沟通。

以性情说诗的《孔子诗论》,其“诗亡隐志,乐亡隐情,文亡隐意”之语,强调的是外在的文艺形式一定要抒发内在情感,具体到诗学理论,则是诗歌语言一定要发泄内在情感。正如黑格尔在《美学》中所言,谈论艺术美的概念,并解释“激发情绪说”,写道:“艺术的任务和目的就在把一切在人类心灵中占地位的东西都拿来提供给我们的感觉、情感和灵感……按照内容的性质使我们忧,使我们喜,使我们感动或震惊,使我们亲历身受愤怒,痛恨、哀怜、焦急、恐惧、爱、敬、惊赞、荣誉之类的情绪和热情”。最后,黑格尔总结道:“按照上述见解,一切情感的激发,心灵对每种生活内容的体验,通过一种只是幻想的外在对象来引起这一切内在的激动,就是艺术所特有的巨大威力。”[8](P57-58)

二、楚辞创作:不自觉运用

《诗》、《骚》作为我国古代诗歌传统的两块光辉灿烂的基石,建立了各自不同的诗歌范式,发源并兴盛于先秦时期楚地的楚辞创作,其“书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物”(黄伯思:《东观余论》),尤其独具楚国南音之风。然而,《诗》三百、《楚辞》这两座前后相继的诗歌高峰之间,是否存在着某种必然的继承关系?属于北方儒家诗学的理论著作《孔子诗论》,历经两千多年后由楚地发掘出土,说明曾在先秦时期的楚地广泛流传。那么,儒家诗学主张是否影响了当时楚国兴盛的楚辞创作呢?两者之间存在何种联系?

传统的文学批评思想,对于《诗》、《骚》的关系问题有所论及。自太史公始,《史记·屈原贾生列传》写道:“《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱,若《离骚》者,可谓兼之。”班固《汉书·艺文志》曰:“大儒孙卿及楚臣屈原,离谗忧国,皆作赋以风,咸有恻隐古诗之义。”刘勰在《文心雕龙·辨骚》中,也认为楚辞“依经立义”,称楚辞“乃《雅》《颂》之博徒”,并且从四项内容角度罗列楚辞同于《风》、《雅》者,最后,提出理想的诗歌范式,应该为“若能凭轼以倚《雅》《颂》,悬辔以驭楚篇,酌奇而不失其真,玩华而不坠其实”。即完美的诗篇是楚辞遵从《诗》三百的准则,其浮辞绮情得到悬辔制驭的约束与规范。以上诸家观点,揭示了屈原接受中原儒家思想的影响,在楚辞创作中表现出一种儒家式的积极情怀与精神气质,主要从歌咏内容、风雅精神角度予以肯定。然而,他们都无法摆脱时代与思想的局限,评论楚辞接受《诗》三百篇的影响,不免带有强烈的儒家“宗经征圣”思想色彩,脱离了文学本位批评的立场。

事实上,《诗》与《骚》更为切近文学本位的本质联系,楚辞的文学创作实践,不自觉地继承和发扬了《诗》三百篇及儒家诗学理论思想所主张的抒发内在情感说,并且进一步确立了具有自我色彩的独立抒情传统。尤其是先秦时期儒家重要的诗学理论著作《孔子诗论》,以性情说诗,所提出的“诗亡隐志”的理论,在楚地的流传过程中,对于当时楚辞创作产生了令人无法预料的影响。

《孔子诗论》的“诗亡隐志,乐亡隐情,文亡隐意”一句中,从文学表现层面来说,极为关键的是对“隐”字的理解。“亡”、“隐”均为否定词,类似的句法与“不以文害辞,不以辞害志”(《孟子·万章》)连用两个否定词,有异曲同工之妙。双重否定的用法,予以强调、肯定。所以,这句诗论的重点是强调诗歌要抒发人们深藏于内心的情感与情志。

“诗亡隐志”说,在楚辞中,不乏与其相贯通者。《楚辞·悲回风》:“物有微而陨性兮,声有隐而先倡。”姜亮夫先生解释道:

微,诸家作细微解,不可通。微物陨性,理所宜然,何用悲欤?按微借为媺,即美好本字;媺物措回风所摇落之物,当即芳草杂卉之属,风起而陨其性也。声有隐句,义不可解,疑先为不字之误,声有隐而不倡,倡与今唱通,言声有隐微,而不用其声者不倡,与上陨性句对文。[9](P499-500)

这里,姜先生的解说大体正确,但是需要进一步辨析。如果释为表示美好的“媺”字,上下文意难以圆通。“微”其实不必改字而释,而是隐藏之义。实际上,在早期的文献里,“隐”与“微”同义而互训。

楚地、楚人的语言习惯,亦常采用“微”字表隐藏之义。楚惠王期间,楚国发生白公之乱,作为政乱策划者的石乞,坚持不肯说出白公胜尸体隐藏之处,最后被烹而死。《左传·哀公十六年》记载:“使与国人以攻白公,白公奔山而缢。其徒微之。生拘石乞而问白公之死焉。对曰:‘余知其死所,而长者使余勿言。’曰:‘不言,将烹。’……乃烹石乞。” 此处,关于微,杜预注:“匿也。”杨伯峻先生解释:“微谓藏匿其尸体。”[16](P1704)这里即采用了“微”之隐藏义。楚辞中,也有不少运用“微”字此意的词例。例如《楚辞·抽思》中说:“结微情以陈词兮”,刘永济先生写道:“‘结微情’者,结集隐微之心情也,亦即心中积蓄已久之情。”[17](P422)

因此,在《悲回风》中,“声有隐而先(不)倡”与上句“物有微而陨性”形成对文,“微”与“隐”两字则是同义对举。这两句话的意思都是强调要发泄内在郁积的情感,如其不然,万物则陨伤本性,声音则无法倡明。承接此篇首句的“心冤结而内伤”,而进一步进行申说、解读。呼应下文的“介眇志之所惑兮,窃赋诗之所明”,确言赋诗以发明内心所惑之情志,仍然强调抒发情感的重要性。

学界普遍认为,《悲回风》*学界关于《悲回风》的著作归属权问题说法不一。有的学者认为不能归属于屈原,以刘永济先生为代表,参阅刘永济:《篇章疑信》,载《屈赋通笺·叙论》,6-9页,北京,中华书局,2007。而大多数学者认为《悲回风》属于屈原作品,是《九章》中艺术成就最高的篇章之一,以游国恩、汤炳正、陈子展诸位先生为代表,参阅游国恩:《九章辩疑》,载《游国恩楚辞论著集·读骚论微初集》,333-341页,北京,中华书局,2008;汤炳正:《关于〈九章〉后四篇真伪的几个问题》,载《屈赋新探》,99-110页,北京,华龄出版社,2010;陈子展:《〈九章〉解题》,载《楚辞直解》,533-549页,上海,复旦大学出版社,1996。笔者采纳目前学界较为普遍的说法。是屈原两首绝命辞之一,被谗罹忧而遭放逐的诗人,通过创作楚辞来表达自己内心之激愤。综观全篇,反复表示要强烈抒发内在情感,前后相互照应,显得文意贯通,情辞深切而惶惑悲苦。以鸟兽、草苴、群鱼、蛟龙、荼荠、兰茝等作比,以示类同相求而类异相斥,并且矢志追迹彭咸、介子推与伯夷等先贤高士。姜亮夫先生评论说:“全章皆以思理迴惑,不知所释为主;而最为萦惑者,则是非善恶,本不相容,而又实不能相显别;因而心伤,作为伤心之诗。”[18](P518)

《悲回风》属于楚辞《九章》的末篇,《惜诵》则为《九章》的首篇,其中开篇即言:“惜诵以致愍,发愤以抒情”。对此,姜亮夫先生解释道:“发愤、抒情对举,发愤即发其悼惜称诵之愤,抒情谓申抒其下情,以通其讽谏之义也。”[19](P376)关于《九章》的解题,朱熹《楚辞集注》曰:“屈原既放,思君念国,随世感触,辄形于声……今考其词,大抵多直致无润色,而《惜往日》、《悲回风》又其临绝之音,以故颠倒重复,倔强疏齿,尤愤懑而极悲哀,读之使人太息流涕不能已。”[20](P73)以《悲回风》、《惜诵》为代表的《九章》,是楚辞自我抒情模式的典范,其抒发情感之强烈、激切,古今学人予以十分一致的高度评价。

可见,屈原在《悲回风》中,运用“微”训为“隐”之特殊意义,指出“物有微而陨性兮,声有隐而先(不)倡”的原理,言明“介眇志之所惑兮,窃赋诗之所明”,并以楚辞的创作实践,强调诗歌抒发内在情感的重要意义。这与《孔子诗论》所言“诗亡隐志”说存在着紧密的关联,是儒家诗学理论主张影响下的重要诗歌创作实践,对楚辞抒情传统产生了重要的影响。

对于《汉书·艺文志》评楚辞“咸有恻隐古诗之义”之语,细究之,班固尚未意识到楚辞继承《诗》的“古诗之义”,不仅仅是所讽诵言谏的内容,而更重要的是,诗歌强烈抒发内在情感的必然性诉求,所谓“抒中情”之说,在楚辞中相承袭为“发愤而抒情”、“赋诗之所明”。朱自清先生统计《诗》三百篇中说到作诗有十二处,多见于《诗·大雅》。[21](P4)如下所列:(1)维是褊心,是以为刺。(《魏风·葛履》);(2)夫也不良,歌以讯之。(《陈风·墓门》);(3)是以作歌,“将母”来谂。(《小雅·四牡》);(4)家父作诵,以究王讻。(《小雅·节南山》);(5)作此好歌,以极反侧。(《小雅·何人斯》);(6)寺人孟子,作为此诗。凡百君子,敬而听之。(《小雅·巷伯》);(7)君子作歌,维以告哀。(《小雅·四月》);(8)矢诗不多,维以遂歌。(《大雅·卷阿》);(9)王欲玉女,是用大谏。(《大雅·民劳》);(10)虽曰“匪子”,既作尔歌。(《大雅·桑柔》);(11)吉甫作诵,其诗孔硕,其风肆好,以赠申伯。(《大雅·嵩高》);(12)吉甫作诵,穆如清风。(《大雅·烝民》)。

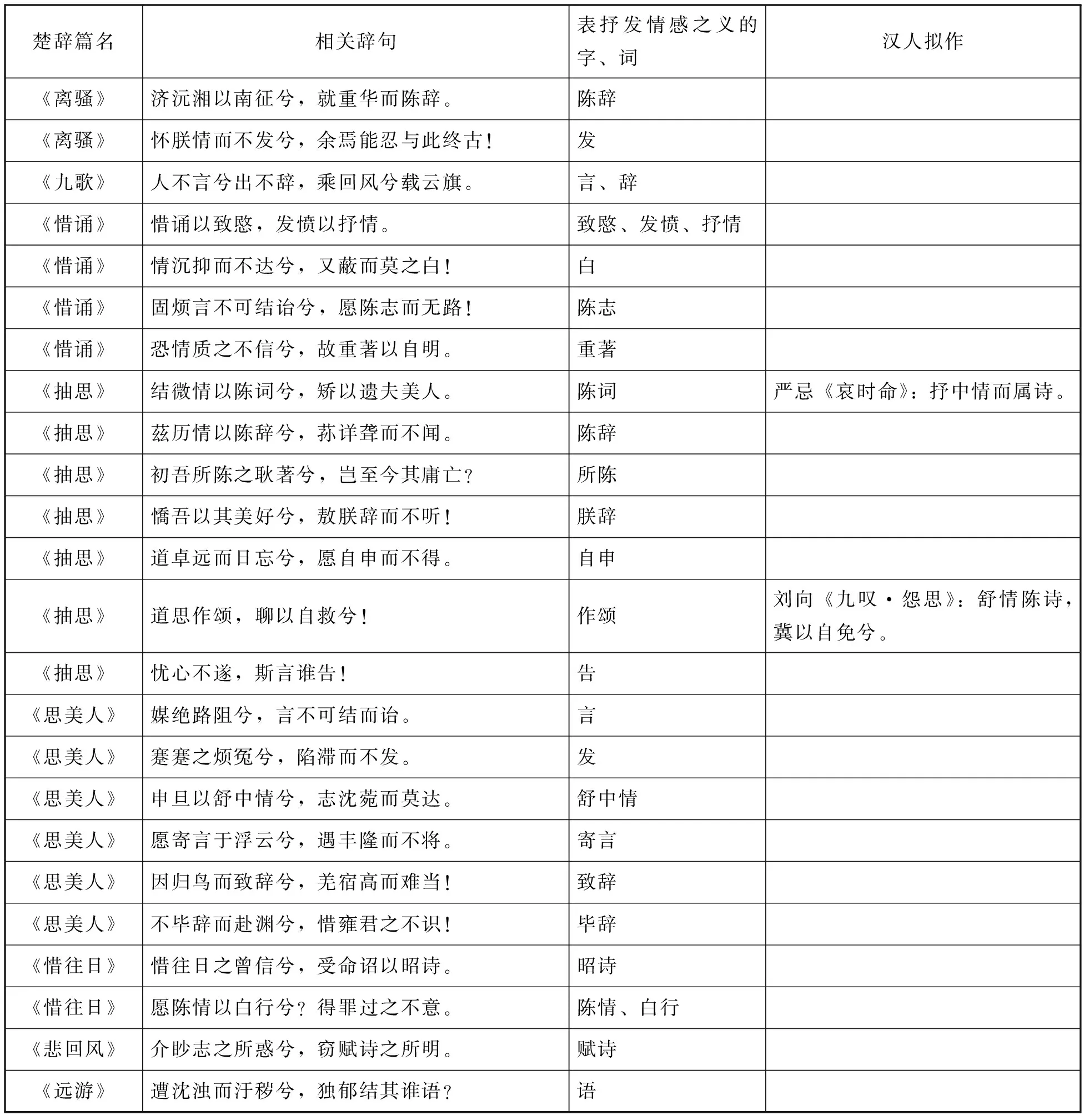

与之相对照,《楚辞》中表示通过作诵赋诗来抒发内在情感的句子,数量相当于《诗》三百篇的两倍,多达24处。另外还加上汉人效仿之作中的两句:效仿《楚辞·抽思》:“结微情以陈词兮”句,西汉辞赋家严忌所作《哀时命》:“抒中情而属诗”。刘永济先生说:“‘抒情’则发抒之以为诗也。‘属’者,缀合之也,犹今言组织之成诗篇也。”[22](P422)又仿作《楚辞·抽思》:“道思作颂,聊以自救兮!”西汉刘向《九叹·怨思》写道:“舒情陈诗,冀以自免兮。”《楚辞》表示作辞以抒情的辞句,兹录如表1。

以上,除了“赋诗”、“陈辞”等明确表示通过诗歌的形式来抒发个中情感的词汇之外,在楚辞的独特语境与情境中,“白”、“发”、“语”、“舒中情”等字词,也无不是表示用诗歌语言来

表1 《楚辞》表抒情义的辞句总汇

抒发内心强烈的情感。例如《楚辞·思美人》云:“蹇蹇之烦冤兮,陷滞而不发。”关于“不发”,王逸《楚辞·章句》曰:“含辞不扬”,即有用辞章抒发内在烦冤之情的意思。此外,楚辞中还大量使用“太息以掩涕”等表示长歌以当哭的辞句与字词,更是楚辞抒发激愤情绪的独有特色,兹不赘述。

综而观之,比较以上关于《诗》三百篇与楚辞的统计情况,呈现出如下特点:

第一,表示赋诗而言情的句子,数量明显增多。《诗》三百篇为12句,楚辞为24句,另有2句拟作,呈现成倍增长的情形。说明经过诗歌自身的不断发展与成熟,在楚辞的创作中,抒发内在情感的文学表现因素得到加强,直抒胸臆的表意词汇大量出现,即是明显的标志之一。

第二,抒情主体角色的转换。从《诗》三百篇来看,从诗句本身所透露的信息,可以清楚得知作者的有三首,分别是寺人孟子(《小雅·巷伯》),尹吉甫(《大雅·嵩高》、《大雅·烝民》)。另外,根据毛传,分别把作品的归属权明确为如下历史人物,“家父刺幽王也”(《小雅·节南山》),“苏公刺暴公也”(《小雅·何人斯》),“召康公戒成王也”(《大雅·卷阿》),“芮伯刺厉王也”(《大雅·桑柔》)。但是,毛诗此种附会历史以增饰的“诗本事”说诗方式,已经遭到朱熹等人的抨击与否定,关于其作者归属权的可信度大为降低。其余多数篇章则无从得知确切的作者。因此,《诗》三百篇中,明确有以诗言情志诗句的作品,其抒情主体有三种情况:第一类为少数诗篇中本身明确作者的作品,如寺人孟子作《小雅·巷伯》,尹吉甫作《大雅·嵩高》、《大雅·烝民》,在诗篇中作为第三人称的抒情主体出现;第二类,诗篇没有注明作者,但是毛传附会为某位历史人物所写的作品,其抒情主体是潜在而隐藏的;第三类,多数是诗篇没有透露任何确切信息,而无从确认抒情主体的作品,这种现象恰好符合《诗》三百篇结撰过程中,广泛搜集民间歌谣的征诗与采诗、献诗的历史情况。因此,总的来看,《诗》三百篇的抒情主体大多属于非个人化的、无明确指向的创作主体,主观情感色彩因此而大打折扣。

然而,楚辞作为屈原呕心沥血的作品,诗人与作品抒情主人公合而为一,直抒胸臆而写就千古绝唱。其作品均是通过作者自我抒情的方式来结撰,后人的拟作也继承了这种抒情方式。楚辞中开创如此个体化的抒情方式,与屈原成为我国诗歌史上第一个进行独立创作的诗人,这两种情形在我国诗歌史上是同时发生的。

三、 儒学南渐:《孔子诗论》在楚地的流传

楚辞《悲回风》所提倡的“物有微而陨性兮,声有隐而先(不)倡”,即强调“抒中情”说,以及楚辞创作所进行的诗学实践,无疑与儒家诗学理论《孔子诗论》“诗亡隐志”说是一脉相承的。代表楚地最高诗学成就的楚辞创作,受到流传于楚地的《孔子诗论》的启发与影响,这与春秋战国时期开始的儒学南渐息息相关。

随着春秋战国时期争霸战乱频繁,诸子思想蜂起,南方楚国与中原地区的联系日益紧密,楚地不可避免地受到中原文化的影响。例如王子朝之乱中,周代文献大量流传到楚地,《左传·昭公二十六年》记载道:“召伯盈逐王子朝,王子朝及召氏之族、毛伯得、尹氏固、南宫嚚奉周之典籍以奔楚。”随着时间的推移,儒家思想也传播至南楚*更为详细的论述请参阅拙文:《儒学南渐与江东吴地的关联》,载《苏州大学学报》,2013(2);《孔子适楚及其文学演绎》,载《北方论丛》,2013(2)。,具体来看,儒学南渐过程主要分为如下三个时期:

第一,交游期。在此期间,孔子作为儒家学说的创始者,为传播儒家思想而率众徒周游列国,曾经到访南楚。《史记·孔子世家》明确记载了孔子至楚的时间、地点,具体是在鲁哀公六年(前489),入叶至楚,主要活动于楚国北部边境,短暂停留两年而旋即离开。因此,儒学南渐肇始于孔子适楚期间,孔门师徒与楚人一系列的交往、交游活动,包括与楚国高层政要、楚地平民隐士两大群体的交往,早期文献予以了相关记载。

楚国高层政要阶层,包括楚昭王与叶公子高,均与孔子有过接触与交往。楚昭王对这位流离在外的儒家创始人是非常欣赏的,《史记·孔子世家》记载:“昭王将以书社地七百里封孔子。”孔子亦颇为认同楚昭王,《左传·哀公六年》记载楚昭王不肯采取禳祭的方式把病患转嫁给朝廷重臣,严格遵循礼的规定而不肯为了除掉疾病而淫祀,孔子从而称道楚昭王是一位明君而叹道:“楚昭王知大道矣。其不失国也,宜哉!”最终,子西担忧孔门师徒之贤能威胁楚国而劝阻楚王封赏,使得孔子受封遭遇富于悲剧性。平定白公之乱的楚国显赫功臣叶公子高曾问政于孔子,《论语·子路》记载道:“叶公问政。子曰:‘近者悦,远者来。’”由于封地接近中原,叶公子高对中原儒家思想文化采取钦服追随的态度。在楚地道家思想沃土上生长起来的一批平民隐士,也遭遇了北方儒家孔子师徒,《论语·微子》篇集中记载了楚狂接舆歌而过孔子,以及长沮、桀溺,荷蓧丈人等楚地隐士与孔门师徒相交往的故事。

可见,相关史料记载表明,孔子及其弟子确实到过楚国,并且与楚人发生了交游行为。这些真实可靠的史料,还成为后世文学演绎的源头。楚文化系统内的道家思想集大成者《庄子》一书,同时也是具有汪洋恣睢色彩的文学典籍。《庄子·徐无鬼》篇写道:“仲尼之楚,楚王能之,孙叔敖执爵而立。”实则孙叔敖所处的时段早于孔子,孔子是在春秋后期于鲁哀公六年(前489年)至楚,而孙叔敖作为楚庄王时期的贤臣始见于《左传·宣公十一年》(前598年),相距时间超过百年。孙叔敖不可能陪同楚王欢迎孔子的到来。《庄子》把孙叔敖与孔子作为文学形象整合到寓言故事中,是对两者的交往进行了文学演绎,但是无疑印有历史胎记。

第二,传授期。澹台灭明和商瞿等孔子弟子及后学,在儒学南传至楚国的过程中发挥了重要的作用。《史记·仲尼弟子列传》对澹台灭明记载道:“南游至江,从弟子三百人,设取予去就,名施乎诸侯。”司马贞《索隐》写道:“今吴国东南有澹台湖,即其遗迹所在。”[23](P2206)《史记·儒林列传》叙述孔门弟子在各地传播儒学的情况时也记载道:“澹台子羽居楚”。张守节《正义》说道:“今苏州城南五里有澹台湖,湖北有澹台。”[24](P3116)战国后期,楚国东扩领土至吴越旧地,从而吴国旧地苏州地区归属东楚之地,这说明澹台灭明确实南传儒学至楚地,弟子多达三百人,规模甚众。与儒学南渐于楚发生关联的另一位孔门弟子是商瞿。《史记·仲尼弟子列传》写道:“孔子传《易》于瞿,瞿传楚人馯臂子弘,弘传江东人矫子庸疵,疵传燕人周子家竖,竖传淳于人光子乘羽,羽传齐人田子庄何,何传东武人王子中同,同传菑川人杨何。何元朔中以治《易》为汉中大夫。”《史记·儒林列传》也予以类似记载。此处记录从孔子到西汉武帝时杨何的《易》学八代传承学脉,儒学传播的队伍中,包括楚人的身影,这是通过传授经典的方式,使儒学南渐至楚,同时也是儒学南渐进入传授期的真实反映。

第三,实践期。儒家思想与南方楚国进一步发生关联,《诗》、《易》等儒家经典得到普遍广泛的运用,并且融入楚人的政治、外交生活与文学创作,真正运用于实践,属于儒学南渐的实践期。

通过澹台灭明和商瞿等孔门弟子与后学南传儒家经典《诗》、《易》等典籍,上博简、清华简和马王堆汉墓帛书,均有与《诗》、《易》相关的内容,这说明战国时期诗学、易学已在楚地传播开来。《战国策·秦策》记载战国后期楚顷襄王二十一年(前278年),楚国春申君出使秦国游说秦王,缓解白起伐楚之急,春申君对秦王的游说之辞,前后三次引《诗》、一次引《易》。这在战国策士的说辞中是十分罕见的,《战国策》引《诗》共计八例,[25](P197-198)春申君占三例。《战国策》引《易》仅二例,[26](P88)春申君占一半。此外,《战国策·楚策四》记载春申君晚年时期的门客朱英,也采纳《周易·无妄》卦,反复以无妄为题对春申君进行劝谏。

《左传》、《国语》大量记载春秋时期人们普遍引诗赋诗现象。据董治安先生《从〈左传〉、〈国语〉看“诗三百”在春秋时期的流传》[27](P20-46)一文的统计,各诸侯国引诗赋诗次数,除了晋、鲁两国遥遥领先为第一集团,楚国居于第二集团的前列。以《左传》所载“引诗”为例,晋国为42次,鲁国为18次,楚国为17次,居于第三。再看《左传》、《国语》所载引诗、赋诗、歌诗、作诗总数,晋为72次,鲁为67次,郑为32次,楚为24次,居于第四位。这足以说明《诗》在楚国的普及程度并不逊于其他诸侯国。同时,早先时期楚人对儒家经典《诗》的广泛运用与传播,为战国时期儒家诗学理论著作《孔子诗论》在楚地的流传,奠定了一定的学养基础。

再从楚地自身的诗学观念传统来看,《国语·楚语》记载楚庄王聘请士亹担任太子之傅,士亹问于大夫申叔时,申叔时曰:“教之诗,而为之导广显德,以耀明其志。”认为教习诗篇能够“耀明其志”,使内在的情志得到光耀发扬,也即诗是人们内在情感表达的重要渠道与方式。从时间上来看,申叔时处于楚庄王时期(?—前591年),时当春秋中期,当时楚国贵族上层所流行的教育思想理念,就已经产生与《孔子诗论》“诗亡隐志”说相近的诗学观念。

在楚辞兴起过程中,儒学南渐经历了三个时期,从初期的交游期,楚人通过孔子师徒适楚而初步接触到儒家思想;再到传授期,孔门弟子及其后学传授儒家经典至楚地;最后在战国时期,进入真正的实践期,楚地人们熟谙并广泛运用《诗》、《易》等经典,信手拈来,为我所用。在楚辞这种崭新的诗歌体式形成过程中,楚人对《孔子诗论》性情说诗的“诗亡隐志”理论加以接受与生发,并认为诗歌应该“耀明其志”,提出“赋诗之所明”、“发愤而抒情”的相关诗学理念,从而形成楚辞独特的抒情范式。

[1][23][24] 司马迁:《史记》,北京,中华书局,1982。

[2][16] 杨伯峻:《春秋左传注》,北京,中华书局,1990。

[3][4] 焦循:《孟子正义》,北京,中华书局,1987。

[5] 朱彬:《礼记训纂》,北京,中华书局,1996。

[6][10][11] 段玉裁注:《说文解字注》,上海,上海古籍出版社,1988。

[7][21] 朱自清:《诗言志辨》,桂林,广西师范大学出版社,2004。

[8] 黑格尔:《美学》(卷一),北京,商务印书馆,1996。

[9][18][19] 姜亮夫:《屈原赋校注》,北京,人民文学出版社,1957。

[12] 郭璞注,邢昺疏:《尔雅注疏》,上海,上海古籍出版社,2010。

[13] 韦昭注,徐元诰集解:《国语集解》,北京,中华书局,2002。

[14] 杨伯峻:《孟子译注》,北京,中华书局,2005。

[15] 周勋初修订:《韩非子校注》,南京,凤凰出版社,2009。

[17] [22] 刘永济:《屈赋音注详解 屈赋释词》,北京,中华书局,2007。

[20] 朱熹:《楚辞集注》,上海,上海古籍出版社,1979。

[25][26][27] 董治安:《先秦文献与先秦文学》,济南,齐鲁书社,1994。

(责任编辑 张 静)

“Shi Wu Yin Zhi”as Revealed in the Bamboo Slips of Confucius’ Review on Poetry on Display in Shanghai Museum and the Lyric Poetry Tradition of Chu in Pre-Qin Dynasty

CHEN Yao

(Center for Excavated Texts Research and Preservation,Tsinghua University,Beijing 100084)

As revealed in the bamboo slips of Confucius’ Views on Poetry widely spread in the Kingdom of Chu and on display in Shanghai Museum,“Shi Wu Yin Zhi” holds the core point that we need poetic language to vent and express our inner feelings,which is in consistent with the ideas of “Lest my thoughts should aspire in vain,oh!I write songs to make myself plain.” and “I vent my wrath to seek relief.” proposed in Songs of Chu. The word “Yin”,as quoted from the key point of “Shi Wu Yin Zhi”, is related to the expression “A little thing is easy to fall,oh!The faintest sound may arouse all.” of Songs of Chu, where Yin and Wei are mutually interpreted. This is a reflection that in the course of Confucian theory going southwards,the idea that poetry was to express feelings based on the Confucian poetic theory works Confucius Theories on Poetry has an impact on the poetic tradition established in Songs of Chu.

Confucius’ Review on Poetry;Shi Wu Yin Zhi;the Kingdom of Chu;poetic tradition

2011年出土文献与中国古代文明创新平台;北京市重大社科基金项目“宋前出土文献及佚文献文学综合研究”(15ZDA13);中国博士后基金项目“楚文化视域中的先秦诸子研究”(2014M560998)

陈瑶:文学博士,清华大学出土文献研究与保护中心博士后研究人员(北京 100084)