图像的零度:罗兰·巴尔特的图像阅读

吴 琼

图像的零度:罗兰·巴尔特的图像阅读

吴 琼

罗兰·巴尔特一生涉猎过众多图像,包括绘画、电影、商业广告、新闻图片、杂志封面等,但他最为痴迷的还是摄影。巴尔特似乎按照图片的运用把它分为两大类:公共的和私人的。由此他也采用了不同的阅读技术:对于公共领域的图片,他通常采用符号学的方法和马克思主义的意识形态理论,对图片神话学的意涵做祛魅化的处理;对于私人性的照片,尤其是他自己的私人照,他更喜欢运用精神分析学的逻辑,将自身置于看或被看的位置做欲望化的投注。在这两种图像阅读中,我们可以看到巴尔特内心世界的某些症候。

罗兰·巴尔特;符号学;文本;原乐;图像;零度

罗兰·巴尔特的符号学或图像修辞学在文化研究和艺术批评中已得到广泛运用,但大部分时候人们的理解都止于作者在“神话学时期”的论述。实际上,在巴尔特那里,其符号学思想到晚期的时候有一个认识论转向。这一转向开启的是图像阅读的另一个维度,用巴尔特自己的术语说,那就是从“作品”到“文本”的转向。更重要的是,在这一转向的论述中,巴尔特嵌入了独特的个人经验,让图像阅读变成了一种自我分析的技术,这使得阅读本身就是一种症状,一种向着主体的“零度”挺进的症状。

一、图像的趣味

美国著名摄影理论家杰弗里·巴特钦在2009年曾编辑出版一本有关巴尔特《明室》的论文集,书名叫“摄影的零度”。[1]并且,正如巴特钦在为论文集所写的“代序”中所言,取用这个题目不仅因为它关联了巴尔特的第一部和最后一部作品,即《写作的零度》(1953年)和《明室:摄影纵横谈》(1980年),而且因为两部作品都与一个人有关,那就是萨特。《写作的零度》(其主要的部分写于1947—1950年)是对萨特《什么是文学?》(1947年)的回应或修正,是主张以“中性”或“零度”的写作来淡化甚至倾覆萨特的“介入”写作;而在将近30年后出版的《明室》的扉页中,巴尔特再次公开向萨特致敬,因为这本新书从萨特早年的另一部作品《想象》(1940年)中受益良多,作者声称要用后者的现象学方法来探究摄影——更确切地说,是照片或对照片的观看——的本质,而这一本质即巴尔特所谓的照片的“刺点”又恰好与他一贯强调的“中性”或“零度”的趣味相关联。巴特钦说,“摄影的零度”这个标题正好可以让人回想起这些文本之间“漫长而复杂的历史”以及巴尔特那“多样而持久的趣味”。[2](P4-5)而图像或者说图像阅读又恰好是巴尔特展示这一趣味的理想场所,且同样贯穿于其写作的始终。

作为批评家,巴尔特对图像文本和文字文本都有着特别的兴趣,而对图像文本的兴趣在他的写作生涯中又恰好占据着首与尾的特别位置。例如,从20世纪50年代中期到60年代初期是巴尔特写作的“神话学”和“符号学”时期,“图像的修辞”亦即图像的表征运作正是他思考的主要议题。例如在《神话学》(1957年)中,对大众传媒的各类图像做意识形态化的分析占据着显要的位置。而在《时装体系》(1967年)中,图像表征和文字表征的关系亦成为巴尔特解码时装杂志意识形态含义的基本切入点。接下来的70年代是巴尔特写作的“文本化”和“伦理学”时期,图像再次占据显要位置,成为他讨论“文本的享乐”或阅读的伦理学的重要参照。比如在《符号帝国》(1970年)中,日本作为一个文化他者,其富有东方情调的符号和图像大大地激发了他的东方主义情愫。而在巴尔特绝笔之作《明室:摄影纵横谈》(1980年)中,照片中的“刺点”一次又一次地开启了他的零度阅读,并把他带向对身体的回视和对死亡的凝思。

如果对巴尔特在这两个时期的图像阐释做进一步比较,就会发现:在神话学和符号学时期,其知识资源主要是索绪尔的结构语言学和马克思主义的意识形态理论,所以他对图像的解读带有明显的社会学及政治学色彩,是典型的意识形态阅读,重在图像的“内容”和“形式”的意识形态分析。而在文本实验和身体的享用伦理阶段,其知识资源主要借自“太凯尔”集团的文本理论和拉康的精神分析学,其图像阅读的基调也为之大变,曾经较为理性的图像分析现在被恣肆的视觉痴迷和身体的自我享用所取代,曾经的图像意识形态批判现在变成了主体对图像的自恋性观看,曾经对图像政治维度的断然拒绝现在被观看和自看的快感生产所取代。

不妨用拉康式的术语说,20世纪50及60年代巴尔特的写作是弑父的——虽然在现实中他没有父亲可以谋杀——社会图像即是父法的权力运作的代理,其颐指气使的“话语”言说最为典型地体现了父法对于主体的阉割,所以需要对它做意识形态的祛魅化运作。相较而言,70年代巴尔特的写作是恋母的,他沉浸在对无所不能的“原始母亲”的怀想之中,《符号帝国》里日本文化所体现的东方情调在他这里唤起的是母性般的呵护与温存,《明室》中私人相册里母亲的影像更是把他带回到了母婴同体的原初体验,他在对那一体验的回想中享受着照片的刺点带给婴儿化的主体的刺痛。总之,巴尔特的图像思考不只有一个角度和一种模型。如同《神话学》中的巴尔特和《明室》中的巴尔特呈现的是其身体的不同观相一样,“神话学”时期的图像和“文本化”时期的图像正是对不同的身体发挥作用的东西:在前者那里,图像就是被嵌入了各种意义的意指库,其意图就在于激发个体通过阅读的意义缝合将自身建构为屈从的、意识形态化的主体;而在后者那里,图像充当的是零度能指,不断地引诱主体以纯粹的欲望之躯去接受“刺点”的穿刺,就像圣女特烈莎在狂喜中领受被上帝之光穿刺的痛感一样。

二、图像作为意识形态的文本

巴尔特在神话学时期的图像阅读有一个前设性的条件,就是把图像表征当做一种社会政治实践来看待,表征的过程是社会意识形态“内容”在“形式化”的伪装下嵌入图像的过程。

巴尔特的所谓“神话”,不是传统意义上有关神或超自然的力量的虚构,而是指人们对于特定对象和价值的一种再现策略,比如利用大众传媒对对象和价值进行编码,并在编码中偷偷地转换、遮掩或抹除某些意识形态讯息,以使处在一定历史语境中的对象和价值升华为永恒的在场,使历史性存在的意识形态升华为无时间的、自然的和不容辩驳的普遍真理。简言之,神话作为一种话语、作为对特定对象和价值的一种符号式言说,其本质上就是意识形态实践,它透过编码系统来掩饰或掩盖对象与价值的历史性和意识形态性,以使其内有的意识形态显得是自然的、中立的和永恒的。

神话的非意识形态化恰恰是最大的意识形态,是意识形态的最大化,因而,巴尔特的所谓“神话学”,就是要对此神话系统进行解码,通过对编码系统的修辞策略的分析,来对对象和价值实施“祛魅化”的运作,而这也是对神话实施“去神话化”的运作,对已然去意识形态化的意识形态实施再意识形态化的运作。巴尔特把焦点集中于50年代初巴黎日常的社会生活和文化生活,尤其是最能体现中产阶级趣味的各种大众媒体的表征实践,其意图无非是要揭示资产阶级意识形态对于大众的神话学功能,揭示意识形态操控下受到遮蔽的历史“真实”以及沉迷于神话学幻象的历史主体的“真相”。

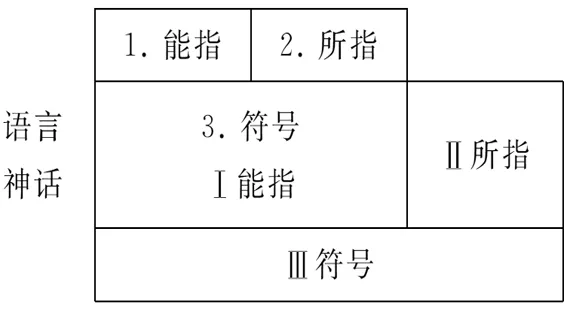

巴尔特在50年代初的神话学研究有着强烈的马克思主义倾向和社会学趣味,但其分析自一开始就显示了某种本能的语言学或符号学冲动。所以,1957年,当“神话学”研究最终结集出版的时候,他又写了一篇《今日神话》,以作为对这一研究的一个“理论”总结。在那里,他引入符号学的分析模式,把它作为对大众神话进行意识形态批评的方法论支撑。现在,神话被明确地看做一个言说系统或符号系统,一种以文字或表象为载体的意指方式,并采用索绪尔等人的语言学模式,称一般意义上的符号乃是能指和所指的结合,而神话作为一种意指方式的特殊性就在于它是由两级符号系统构成的,即在一级系统中通过能指和所指的结合形成的符号(后来他称之为直接意指),在二级系统中再作为能指和新的所指相结合,形成一个新的符号系统(后来他称之为含蓄意指)。以图示来表示就是:

1.能指2.所指3.符号Ⅰ能指Ⅱ所指Ⅲ符号

巴尔特用了一个摄影的例子来说明这里的意思。这个例子取自巴黎一份名为《竞赛》的图文杂志的封面。巴尔特解释说:

封面上,一个身着法国军装的年轻黑人在行军礼,双眼上扬,也许是在凝神注视着一面三色国旗。这便是这张照片的意思。但不论天真与否,我清楚地看见它对我意指:法国是一个伟大的帝国,她的所有子民,没有肤色歧视,忠实地在她的旗帜下服务,对所谓殖民主义的诽谤者来说,没有什么比这个黑人效忠所谓的压迫者时展示的狂热有更好的回答了。因此,我再度面对了一个更大的符号学系统:这里有一个能指,它本身是凭着前一个系统形成的(一个黑人士兵正在行法国式军礼);还有一个所指(在此是有意把法兰西特征与军队特征混合在一起);最后,还有通过能指而呈现的所指在场。[3](P8-9)

先是一般语言学意义上的“一级系统”,即由照片的能指(士兵的肤色、着装、姿势、神态等)指示出来的所指(一个黑人士兵正在行法国式军礼),这是我们在照片中可直接看到的,其符号意义也是直接可见的。接着是神话学意义上的“二级系统”,一级系统中能指和所指的结合产生了一个意义,即一个黑人士兵正在行法国式军礼,这个意义现在——其实是在受众的观看中——作为新的能指连接着另一个所指,比如法兰西是一个伟大的帝国,不分肤色和种族的法国人都在向这个帝国表示自己的忠诚和爱国心,这个所指属于二级系统的基本意指,其意义是我们在一级系统的基础上指认或阐释出来的,所以是衍生性的。

可见,神话本质上是将一级系统转换为二级系统的意指运作,通过这一运作,一级系统中的符号成为二级系统中的能指,并因此使它具有了模棱两可的特征:既是充盈的意义(比如作为一级系统的符号意指,黑人士兵作为单一个体,其行法国式军礼的行为有着自身的历史性和特殊性),又是空洞的形式(比如作为二级系统的能指,黑人士兵的个体性和历史性被抽空,而成为全体法国士兵和法国人的替代或代表)。这一模棱两可一方面当然是源自神话对一级系统的意义的转换或掏空:“当它变成形式时,意义就抛却了它的偶然性;它掏空自身,变得一无所有,历史消失了,只剩下文字。”[4](P10)而另一方面也是源自其在图像阅读中的运作:“在阅读的运作中,有一个似是而非的互换,一个从意义到形式、从语言学符号到神话能指的不正常退行。”[5](P10)巴尔特的意思是说,一个黑人士兵行礼的照片所表现的本来只是一个具体的个别事件,可在大众媒体的宣传中,或者说它一旦进入大众媒体这个意识形态机器的运作,通过从“意义”到“形式”的转换,照片中的个体性被置换为法国总体性的代理,个体的行礼行为变成了全体对法兰西帝国的一种效忠,至于那一个体所代表的种族的原初特殊性则完全被掏空,帝国在非洲曾经的殖民冒险史被彻底抹除,所剩下的就是一个新的国家意识形态——法国式的爱国主义——在向大众媒体的每一个观看个体发出召唤。

我们还可以在巴尔特的基础上做进一步的推进。如果把观看主体的种族性也考虑进去——对黑人士兵的图片而言,实际上也必须这么做——那图像的意义激活又会有什么样的效果?例如,一个白种法国人和一个黑人士兵或有色人种的法国人面对这个图像时各自会看到什么?他们看到的会是一样的东西吗?要知道,在这时,已经建立的图像体系是作为一个能指系统在发挥作用,而观看主体的种族差异乃至阶级差异都会对观看以及观看中的意义填充产生根本的影响,就是说,已有的图像意义在这个视觉交换中不可能等价地流通,而是会产生意义增值甚至变异。如果说一个黑人士兵向三色旗行注目礼的图片更容易让帝国的白种人产生某种自我荣耀感,那么,一个来自非洲的移民或流民看到这张图片时会不会更有可能想到曾经的历史创伤?那充满创痛的集体记忆会不会因为图片表现出的轻松抹除效果而更加让人刺痛呢?这种观看效果是完全可能的,因为图像的意识形态意义不是单向流通的,而是会在编码和解码的意义循环中不断被重构。然而,正如巴尔特所强调的,图像的意识形态功能的确立恰恰有赖于对图像内容的种族性和历史性的抽空,正是对肤色和阶级的去意识形态化,使这个图像成为了一个非意识形态的神话。

巴尔特的分析其实隐含了图像表征在视觉场域的不同界面的转换。先是把神话学的图像当做所指看待,这时,他主要分析意识形态内涵的嵌入,也就是大众媒体如何通过符号的运作来完成意识形态的潜伏,把后者建构为图像的潜在意义,使图像表征具有了一种召唤的功能。接着,在转向图像阅读或图像观看的时候,又把那个图像当做一个能指系统看待,考察它如何以空洞的形式来吸引主体对其内容或意图进行想象的填充和完成。总之,不论在摄影图像中,还是在商品广告的图像中,直接意指的符号形象往往构成了图像的修辞学或美学层面,它使得图像看起来就像是一个形象的乌托邦,图像的诱惑结构就隐藏在这个伊甸园式的幻境中,而含蓄意指的讯息就借此而被偷偷地植入到观看主体的意识当中。用巴尔特的话说,直接意指的形象“以乌托邦的方式把它的含蓄意指明确化,形象成为根本上客观的东西,或者说在最后的分析中是纯洁的”[6](P42)。反正在这类图像中,直接意指的形象就是通过建立一个自然的、客观的在场对象,通过压抑或掩盖含蓄意指的文化讯息来实施其意识形态植入的。

三、图像作为原乐的文本

总体上,在20世纪五六十年代,巴尔特对摄影图像的讨论基本是在“形式”层面和“内容”层面来展开的,前者的分析路向是符号学的和结构主义的,后者的分析路向则是马克思主义的或意识形态的。在这一分析中,图像文本的修辞学主导了他的阅读视线,观看的维度虽然有所涉及,但不居于首要地位。到70年代,巴尔特以“作者之死”宣告了其文本研究的一个根本转向,那就是从写作取向转向阅读取向。对于这一转向,今天的人们更多的只是从文学理论的角度来理解,可对于巴尔特本人而言,这一转向的意义与其说是理论上的,不如说是存在论维度的,那就是从文本的政治学转向了一种文本的伦理学。现在,文本不再被视作意识形态争斗的场所,而是被视作生命或经验得以展开的某一现象学境域,是生命或身体在文本中的一种快感享用。

在巴尔特看来,文本的本质不再是表征或再现的问题,而是快感的分配和享用的问题。文本是色欲主义的,它或者是欲望的调节,或者是欲望的过度满足。前者是使欲望得以投注或使快感得以满足的令人愉悦的文本,是与文化或写作规制相契合,故而可带给人一种惬意经验的文本;后者是让人迷失于欲望的过度享受的原乐的文本,是僭越历史、文化及文本规制的文本。一个文本到底是令人愉悦的还是带给人原乐享受的,这取决于阅读主体与文本的关系,取决于主体的欲望分配,换用拉康的术语来表达——70年代的巴尔特已俨然是一个拉康主义者——在前一种情形中,文本就像是象征界的意指结构,当读者只是屈从地接受其指令的时候,他就可以和文本达成有效融合,获得自我确认的快感;而在后一种情形中,文本就像是实在界的创伤性内核的象征化,当读者越过象征界的层面与实在界相遇的时候,其追求过度满足的僭越的意志就会在创伤性内核的穿刺中获得一种原乐式的享用。巴尔特说:“快感的文本:使欣快得以满足、充盈、引发的文本,源自文化而非与之背离的文本,和适意的阅读实践相关联的文本;原乐的文本:置于迷失状态的文本,令人不适(或许已至厌烦的地步)的文本,令读者的历史、文化、心理定势发生动摇的文本,令读者的趣味、价值观、记忆的牢固性发生松动的文本,将读者与语言的关系引至危机的文本。”[7](P14)

进而,巴尔特把这一文本理论引入对图像文本的说明,在《明室》中,他区分了照片的“知点”(studium)和“刺点”(punctum):知点就是照片中令人喜欢的、可激发人一般兴趣的、可理解的品质,刺点是照片中令人爱的、可激发人欲望的、让人感到刺痛的品质;知点属于文化和惯例,刺点属于个人和欲望;知点是显见的、历史的,刺点是潜伏的、偶然的,且总是隐藏在不经意的细节中。因此,在照片中真正吸引我们的是刺点,巴尔特再次借用拉康的概念说,刺点就像是实在界的创伤,是那个已然失去、不可能重复,而只能透过与图像的偶然遭遇来回溯性地重建的内核,正是它在召唤我们不断回到这里,在这里指认出那个已永久失落的独特之物、绝对之物、如拉康的“对象a”、一般的“这个”。巴尔特在《明室》中开篇的一段文字就是从这个方面描述了照片(而非摄影)的“本体论”特质:

开宗明义第一点。摄影无限地复制的东西只会发生一次:摄影机械地重复着实质上不可能被重复的东西。在照片中,事件不可能由于别的东西而被超越,照片总是把我需要的身体引回到我见过的身体,它是绝对的“个别”、极端的“偶然”,黯淡且有点恍惚,它就是“这个”(这张照片而非这个摄影),简言之,是拉康惯常表述中的所谓“Tuché”,机遇,偶遇,实在界。为了标记实在,佛教称为“sunya”,空;但更恰当的表达是“tathata”,就像阿兰·瓦特兹说的,意即“这个”、“如是”、“如此”;在梵文中,“tat”的意思为“那个”,表示小孩手指某个东西的姿势及言辞:“那个,就是那个,诺!”除此再无多言;照片无法以哲学的方式转换(言说),它整个地被偶然性所震慑,它是偶然性轻盈透明的外壳。把你的照片给某人看,他立即会让你看他的:“瞧,这是我兄弟,这是我小时候”等等;照片不过是“瞧”、“看”、“诺”的应和诗;它和那手指面面相对,终究不脱这纯粹指示的语言。[8](P4-5)

《明室》表面上是一本讨论摄影的书,实际上它更像是巴尔特的图文“自传”,是一本“自传体”的观看和认同的故事,与之前的那本“自述”形成了一种特别的呼应,其中母亲或者说主体与母亲的关系正是组织这两本“自传”的根本视线。

例如在《罗兰·巴尔特自述》(1975年)中,巴尔特以几十帧私人照片“作为开始”,并且说:

本丛书的标题(X自述)具有一种精神分析意味:自己谈论自己吗?但这正是镜像系统的程序!镜子的光线是怎样反射于我并在我身上引起反应的呢?在这一衍射区域(这是我能投以目光的唯一区域,但绝不可能把谈论那目光的我自己排除在外)之外,有实在界,而且还有象征界。对于它们,我不负任何责任(我有太多的事要做,我要处理自己的镜像库!)——对于他者、对于移情,因此也对于读者。

很显然,这一切都是借助于在镜子旁边出现的母亲来进行的。*参见罗兰·巴尔特:《罗兰·巴尔特自述》,217页,北京,中国人民大学出版社,2010。引文依据英译本而有所改动,见Roland Barthes.Roland Barthes by Roland Barthes. Berkeley:University of California Press,1977:153.

巴尔特还在许多照片下添加了说明性的文字,他说,这些文字的内容都是“想象出来的”,是他把照片当做“直接的享乐对象”、并在“我”和“我躯体的‘本我’”之间建立某种通灵般的联系的时候所产生的“幻象”。[9](P5)其中有一帧照片是母亲抱着襁褓中的巴尔特,巴尔特在下面添加了这样的文字:“镜像阶段:‘这就是你啊!’”

这简直就是从拉康有关镜像阶段的那篇著名论文中摘录下来的,在论文的结尾段落,拉康说:

在我们所维护的主体对主体的求援中,精神分析可以陪伴病人抵达“这就是你啊”这样的狂喜境界,在那里向他揭示他命运的奥秘。[10](P81)

对巴尔特而言,这是一帧不可思议的照片:椭圆形镜框内,面容姣好的年轻母亲怀抱新生婴儿,满脸洋溢着幸福和满足,她和她臂弯中的婴儿都将目光投向我们,更确切地说,是投向照相机所在的方向。“镜像阶段:这就是你啊!”这“好像”是象征秩序发出的一个辨认指令,母亲和照相机即是象征秩序的代理,它们以一种询唤的“话语”把还在襁褓中挣扎的、前语言的个体的欲望力比多引向某个预期的未来。为什么称那个指令“好像”是象征秩序发出的呢?因为象征秩序是不是真的发出过“这就是你啊”的辨认指令,并不需要到经验中去证实,重要的是主体(巴尔特)的想象性指认,主体想象这个指令是存在的,想象它“好像”是象征秩序发出的,甚至现在它还在向他发出召唤。所以,“镜像阶段:这就是你啊!”真正说来乃是主体(巴尔特)对自身形象的一个想象性辨认,是主体对想象中的象征指令的一种想象性认同。

拉康所谓的“狂喜境界”,实际就是主体通过镜像指认出自我形象的时刻所产生的对幻象的享用,巴尔特在其自述的开篇文字中谈到了这种快感享用,在那里,作为镜像的照片既是通向辨认和认同的中介,也是在想象性的观看中辨认和认同的对象:

当沉思(惊愕)把照片视为分离的存在物,当这种沉思使照片成为一种直接的享乐对象的时候,它就不再与关于照片上是谁的思考有什么关系了,尽管这种思考是令人魂牵梦萦的:这种思考忍受着一种幻象的折磨,同时也靠幻象来自娱,这种幻象根本不是形态性的(我从来不像我自己),而更可以说是有机性的。这组照片在包容了父母方面全部关系的同时,俨然有一种通灵物质的作用,并使我与我躯体的“本我”建立起关系。[11](P5)

“我躯体的‘本我’”,所挪用的这个精神分析术语在此到底指什么?它实际上就是实在界的“不可简约的内核”。如果说在弗洛伊德那里“本我”是指受到压抑的本能能量,那在拉康的理解中,它实际就是主体的“对母亲的欲望”,这是人的一种原始欲望,这个欲望在象征界是受到切割的,故而是不完整的,是碎片式的,是只能借着诸如视觉驱力的作用在想象的幻象链条中幽隐地显现。

1977年10月,巴尔特的母亲去世。1979年4月15日到6月3日,他一口气写完了《明室:摄影纵横谈》,母亲去世的伤痛仍未散去,在书中,他以感人至深的笔触谈起了失去母亲的痛苦,他说:“我失去的不是一个‘形象’(母亲),而是一个存在;甚至不是一个存在,而是一个‘品质’(一个灵魂);并非必不可少,但却不可替代。没有母亲,我照样可以生活(我们每个人早晚都要这样),但剩下来的生活将彻头彻尾地是‘非品质的’(没有品质的)。”[12](P75)这些话是他面对母亲的旧照时说的,他甚至称那些照片就是他的“圣母像”,在那里有一个“光芒四射、不可简约的内核”。[13](P75)

对巴尔特而言,“母亲”意味着什么?

当我们揭开巴尔特的生命之页,首先映入我们眼帘的是他的一个命定的欠缺:父亲的缺席。巴尔特不足一岁的时候,他的父亲就在一战的战场上牺牲了。他的童年时期基本上是在女性的呵护中度过的,母亲虽然后来还有过一次婚姻,但这个替代的父亲在巴尔特的家庭回想中很少出现,就如同是家里的一个局外人,根本无须在自己的生命史中提及。巴尔特喜欢谈论所谓的“传记素”(biographeme),这个参照语言学的“音素”(phoneme)概念造出的新词乃是指结构或构成一个人的传记的基本功能要素,他的“传记”写作大多是采用“传记素”的形式,把生命的活动分解为一个个的片断,在无序的排列中来呈现生命或躯体之本质的不确定性和流动性,例如《米什莱》(1954年)、《萨德、傅里叶、罗耀拉》(1971年)以及关于他本人的自述都是这样的。父亲的缺席就是他的一个传记素。

在一个战争的年代,父亲的缺席并非什么罕事,它降临到巴尔特的身上也纯属一种偶然,但它对于巴尔特的生命史而言,却具有非凡的意义。他将其视作是自身生命史中的一个胎记,一个需要不断去抚摸的疤痕,似乎这样就可以把那个幽灵从某个隐秘之处召回。父亲之于巴尔特就是一个幽灵,且只是一个幽灵,在他的记忆中,父亲是无形体的,父亲就像是一个词根,仅仅保留在他的姓氏中,以语言的形式召唤着那所谓的“父之名”,语言成为暗示或连接两者间的某种神圣关系的纽带。

对巴尔特而言,父亲的缺席意味着家庭空间结构的某种断裂,父亲的死意味着核心家庭菲勒斯中心的不在场,由于这个不在场,家庭中再也没有可杀的父亲,那里再也不是父子对决的战场。可问题在于,子民的成长恰恰有赖于此,父与子的对抗恰恰是核心家庭中子民用以确证自身的手段。因此,父亲在家庭中的缺席就变成了一种“俄狄浦斯式的剥夺”:“没有可杀的父亲,没有可憎恨的家庭,没有可谴责的地方:这完全是俄狄浦斯式的剥夺!”*参见罗兰·巴尔特:《罗兰·巴尔特自述》,50页,北京,中国人民大学出版社,2010。引文中“可杀的父亲”原被译为“可敬的父亲”,疑为译者的笔误。我们知道,在古希腊神话中,俄狄浦斯之为俄狄浦斯,就在于他是以自己的万恶之罪印证了自身的命运或存在,而对于巴尔特来说,父亲的先行离去就像是一个判决,从此他永远无缘来到斯芬克斯的面前,以解谜的方式宣告主体的诞生。

当然,巴尔特此处所讲的“俄狄浦斯式的剥夺”更是精神分析意义上的。按照弗洛伊德和拉康的“俄狄浦斯情结”的理论,主体身份的确立离不开对父亲形象的认同。父亲既是家庭中的权威,也是联结家庭与社会的中介,对成长中的个体而言,认同于父亲最能符合“力比多经济学”的原则。相应地,父亲的缺席则会切断个体进入社会的通道或桥梁,父亲之名成了一个空的语言,使主体的认同无所指涉。巴尔特就是矗立在这个断桥上的“孤儿”,其对父之名的召唤显得空旷而又无奈。父亲的缺席把主体的成长推向了某种绝境。所以,他对“没有可杀的父亲”的抱怨也许只能算是一种虚张声势,这抱怨与其说是针对着杀父的欲望的落空,不如说是显示了存在因无父的境遇而陷入的落寞。

没有了“父亲”对“社会环境”的指认,主体通向社会的一个重要环路被切断,只能回身于家庭内部,把自己变成家庭的“安琪儿”,就像巴尔特,他就是母亲的“安琪儿”。没有了社会锚地,家庭便成为自我的安全港,在母性的呵护和爱抚中,自我享受着充当家庭“安琪儿”的乐趣:自己娇宠自己,自己爱恋自己,做母亲的乖乖子。用拉康的术语说,对巴尔特而言,他的母亲根本就是一个“菲勒斯母亲”(phallic mother),他“是”母亲所欲望的菲勒斯,而他也欲望“成为”母亲的菲勒斯,母亲是他唯一可以建立自己的欲望的对象,写作、阅读和翻阅旧照乃是这个欲望的某种延宕性的实现,巴尔特所谓的“文本的原乐”实际就是在有关“母亲”的幻象中完成的此一对象享用,文本则是激发那一幻象的中介或机器。也正是因为如此,母亲的去世对于他而言无异于他自己的“第一次死亡”。巴尔特就是在这样的凝视中完成了自己的生命告别式。

四、结语

最后需要对标题中的那个短语做一回应:何谓“图像的零度”?

20世纪50年代巴尔特讲到“写作的零度”的时候,主要针对的是萨特的“介入”写作。在巴尔特看来,“介入”写作是及物的、意识形态化的、政治的、暴露癖的和歇斯底里式的,而他所主张的是不及物写作。此处的所谓“及物”或“不及物”并非指作品与所呈现的对象或作品主题的关系,而是指写作行为与语言结构和作家风格的关系。如果说传统的写作总是在语言结构和作家风格之间寻求一种平衡或张力,那么零度写作就是要克服这一束缚写作的魔咒,让语言本身在形式的骚乱、风格的不可辨识中发出自己的声响。在此,“零度”成为对抗语言建制和写作规制的手段,零度写作是中性的、沉默的、断裂的。但是到70年代,巴尔特更喜欢用“中性”取代“零度”,并且其对中性的理解有一种向着更为私人化的空间回撤的倾向。“中性”代表一种跨界,那是一种“既不……也不……”的句法,中性写作不仅意味着对惯例和规制的僭越与超脱,更意味着一种自我享用的伦理,而后者本质上来自于对文本的阅读姿态。图像的零度应当在这个意义上来理解。

图像的零度不是图像本身的零度,它不是单向地取决于图像,而是取决于观者与图像的关系,取决于观者在图像和自我、或自我享用之间循环往复的拓扑式回视。对巴尔特而言,激起这个回视的东西、让图像在不断的回视中产生穿刺效果的东西,就是被嵌入到图像中的死亡。因为图像尤其摄影中的私人照片有一个最为本体的特质,那就是使生命或时间变成一个纪念碑。摄影是生命的木乃伊化,是生命中某个时刻的悬置,那个时刻也许是平淡的,但一旦被凝定到照片上,一旦通过定影把主体变成有收藏价值的珍品,死亡也就被嵌入其中。摄影使死亡具有了膜拜价值,但摄影也使死亡变成了“平淡的死亡”,这不是说摄影会导致对死亡的淡漠或遗忘,而是说通过把时间、某个特别的瞬间涂上香料与膏油,摄影把死亡带进了存在。并且,摄影的死亡维度不是存在于照片之中,而是存在于照片与观者的相互凝视中,存在于观者的目光和照片中的目光的相互交织中。在这个意义上说,巴尔特的图像零度本质上是死亡诗学的一个另样表述,他所谓的照片中的“刺点”实际就是死亡对观者的凝视,是观者对死亡之凝视的凝视,是观者以死亡之凝视来回视自身,以及此一回视在观者那里产生的震惊体验和穿刺效果。

[1][2] Geoffrey Barchen (ed.).PhotographyDegreeZero:ReflectionsonRolandBarthes’sCameraLucida.Cambridge and London:MIT Press,2009.

[3][4][5] 罗兰·巴尔特:《今日神话》,载吴琼、杜予编:《形象的修辞:广告与当代社会理论》,北京,中国人民大学出版社,2005。

[6] Roland Barthes.“Rhetoric of the Image”.In Stephen Heath (ed.).Image-Music-Text.New York:Hill and Wang,1977.

[7] Roland Barthes.ThePleasureoftheText.New York:Hill and Wang,1975.

[8][12][13] Roland Barthes.CameraLucida:ReflectionsonPhotography.New York:Hill and Wang,1981.

[9][11] 罗兰·巴尔特:《罗兰·巴尔特自述》,北京,中国人民大学出版社,2010。

[10] Jacques Lacan.Écrits.New York and London:W.W.Norton & Company,2006.

(责任编辑 张 静)

Image Degree Zero: Roland Barthes’s Image Reading

WU Qiong

(School of Philosophy,Renmin University of China,Beijing 100872)

Roland Barthes,contemporary French thinker and critic,dealt with a diverse range of pictures in his writings,including paint,cinema,advertisement,news photo,magazine cover,and so on. And yet it is with photography that he was truly obsessed. Based on their functions,Barthes classified photos into two types: public and private. Generally,he applied semiotic and ideological analysis to the public photos with an aim to demystify them. As for private photos,particularly those of his own,his analysis tends to be psychoanalytic. Through reading these two types of photo images,we can capture some of the symptoms that reflect Barthes’ inner world.

Roland Barthes;semiotics;text;jouissance;image;degree zero

吴琼:文学博士,中国人民大学哲学院教授,博士生导师(北京 100872)