城乡一体化进程中农村土地流转模式创新研究

——基于湖南省宁乡县关山社区的调查

孙立明

(中南大学 公共管理学院,湖南长沙,410083)

城乡一体化进程中农村土地流转模式创新研究

——基于湖南省宁乡县关山社区的调查

孙立明

(中南大学 公共管理学院,湖南长沙,410083)

土地流转是实现城乡一体化的核心问题。湖南省宁乡县关山社区通过国土综合整治,集约、节约土地,对土地进行“两分两换”,盘活本土资源推进城乡一体化建设,形成了具有“内源性”特征的土地流转“关山模式”。采用非结构性访谈法等研究方法调查、分析了“关山模式”的制度设计与实施过程,认为关山社区的做法是城乡一体化背景下农村土地流转的创新尝试。“关山模式”通过整合本土资源实现土地流转,在增加农民收入、完善基础设施、实现城乡对接等方面取得了初步成效。但“关山模式”目前仍然处于探索阶段,依然面临着一些亟待破解的问题,因此在进一步创新实践中如何把握好关键问题就显得尤为重要。

城乡一体化;土地流转;关山

一、问题的提出

建立健全科学的农村土地流转机制,推进农村土地合理流转是实现城乡一体化的核心问题。党的十八届三中全会报告《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出“城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍……加快构建新型农业经营体系,在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下,赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能,允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营。赋予农民更多财产权利,慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让。推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,保障农民公平分享土地增值收益……在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价。”《决定》明确提出要“健全城乡一体化体制机制”。而城乡一体化是一个统筹发展的过程,是指“在尊重发展差异的基础上,将城乡作为一个整体统筹规划、综合布局,促进城乡发展有机互补,生活水平大体相当,现代文明广泛扩展,使城乡居民共享现代文明生活方式,促进城乡经济社会共同发展的过程。”[1]农村土地合理流转,让农村土地资源和劳动力资源得到合理的配置,一方面能盘活农村经济,提升农村发展水平,另一方面能解决城市化用地和劳动力需求,支持地方经济发展。[2]合理推进农村土地流转是推进城乡一体化建设的必然选择,更是全面深化改革的必然要求。[3]

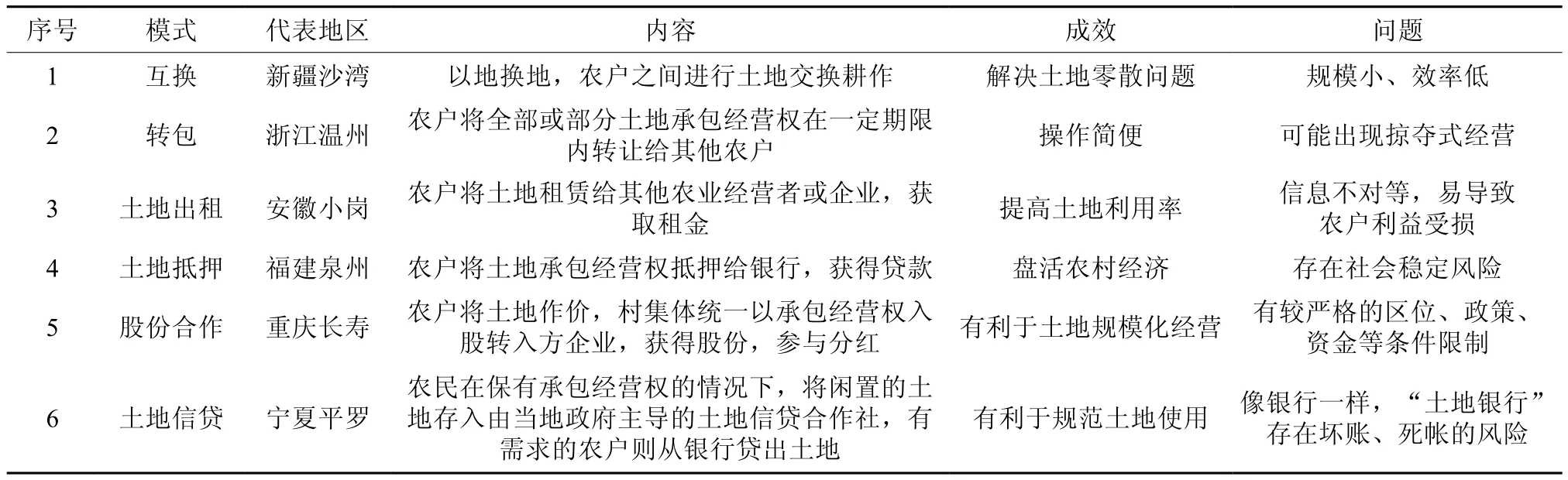

国内关于农村土地流转有较多的研究,对农村土地流转有大同小异的界定,本文采用的是《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对农村土地流转的解释“按照依法自愿有偿原则,允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营……逐步建立城乡统一的建设用地市场,对依法取得的农村集体经营性建设用地,必须通过统一有形的土地市场、以公开规范的方式转让土地使用权,在符合规划的前提下与国有土地享有平等权益。”目前,由政府主导的土地流转在很多省市探索试点,由于地方经济社会的差别,流转模式也呈现出多样化,大致可以分为:互换、转包、土地出租、土地抵押、股份合作、土地信贷等模式。具体情况见表1:

以上由政府主导和农民自愿相结合的探索,大多都是根据当地经济社会发展的特点而进行的,取得了较好的成效,但在城乡一体化过程中,以上模式都存在明显的缺陷,主要表现在以下两个方面:一是以单一土地政策、措施推行土地流转,缺乏对城乡对接的全盘考虑,对城乡一体化的推进作用有限;二是土地流转大都是在政府推动与主导下进行,农民在流转过程中的自主性较低,流转的主要动力是政府的政策支持与行政行为,缺乏发展的可持续性,适用性也受到了限制。[4]那么除上述土地流转模式外,是否存在依靠自身的“内源性”发展的土地流转模式?如果有,其动力何在?本文选取了湖南省关山社区个案为研究对象,通过非结构性访谈法等方法,分析关山社区土地流转模式的特点、效果与问题,试图回答以上问题,以期为我国农村土地流转创新实践提供有益的启示与借鉴。

表1 各类土地流转模式的内容、成效与问题

二、案例导入:湖南省关山社区的土地流转情况

1.关山社区的原况

关山,隶属长沙市宁乡县金州镇,东距长沙市区24公里,西距宁乡县城11公里,因三国时期为关羽屯兵之地而得名。关山社区在进行土地流转推进城乡一体化之前,称关山村,是一个交通不便,经济发展滞后的贫困村,村民靠种植水稻、红薯和外出务工维持生计。2006年,关山被宁乡县政府确定为新农村建设试点村,合并了两个自然村,改村为社区,开始启动新农村建设。合并之初,面积4.94平方公里,水田1494亩,旱地620亩,山林1780亩,水面1006亩,辖16个居民小组,626户,2660人,农民人均纯收入6100元。受丘陵地形的限制,小块土地分布在低矮山丘之间,无法开展机械化规模经营。建设用地户均达1.5亩,远超长沙市规定的人均35平方米以内,每户120平方米以内的标准,并且由于居住相对分散,基础设施建设成本较高,阻碍了关山社区的进一步发展。2007年,时任长沙市委书记陈润儿开始联系关山社区,2010年关山社区被确定为城乡一体化试点单位。

2.关山土地流转模式的设计与实施

2009年,关山社区被国土资源部批准为城乡建设用地增减挂钩和集体土地进入市场交易试点村。同年,关山社区推行了土地流转的“两分两换”工程,启动了以优化土地使用为核心,包括公共服务、社会保障、就业扶持、户籍管理、社区建设等改革进程,率先在全国开展了“两分两换”试点。

(1)“两分两换”模式的具体内容

“两分两换”是对关山社区土地流转形式的高度概括。“两分”指的是农用地与宅基地分开,即农用地与宅基地可以分别流转,安置与土地流转分开,即搬迁与流转分阶段进行;“两换”指的是农用地换租金、股权,保障农民收入,宅基地换补助、住房,推行集中居住。关山社区“两分两换”模式以国土综合整治为契机,希望通过“两分两换”实现“三个一”的目标:“做好一篇文章”,即做好土地节约利用和农村土地流转的文章;“实现一大转变”,即实现农民生产经营内容和生活方式的根本转变;“致富一方百姓”,即最终达到富民强农的目标。

在农用地置换方面,关山社区以两种不同的方式给予流转村民社会保障:一是村民以土地入股土地合作社,合作社注册资金178万元,盈余按成员股份分红,流转村民获得股金;二是土地合作社通过招商引资,将流转土地进行转租,流转村民以水田每年每亩600斤稻谷、旱地每年每亩400元、水面每年每亩240元、山林每年每亩70元的标准获得租金,由农业企业、专业大户建成的葡萄基地、茶叶基地、蔬菜基地和特色种养基地,优先招收参与土地流转的村民工作,保障日常收入。

在宅基地置换方面,以“两个转移三个转变”为基本原则。“两个转移”:平地向山地转移、耕地向山地转移,整合高质量土地资源。“三个转变”:由平房向楼房转变、由分散向集中转变、大院向庭院转变,减少宅基地占地面积。对于自愿置换宅基地的村民,鼓励集中到安置小区居住,以旧房换新房,新房以置换价1000元/,成本价1400元/作价,给予换地村民5000元/人、节地奖20000元/亩、换地奖10000元/亩,并给予旧房折价补偿、室外设施补偿、房屋装修补助和搬迁补助。

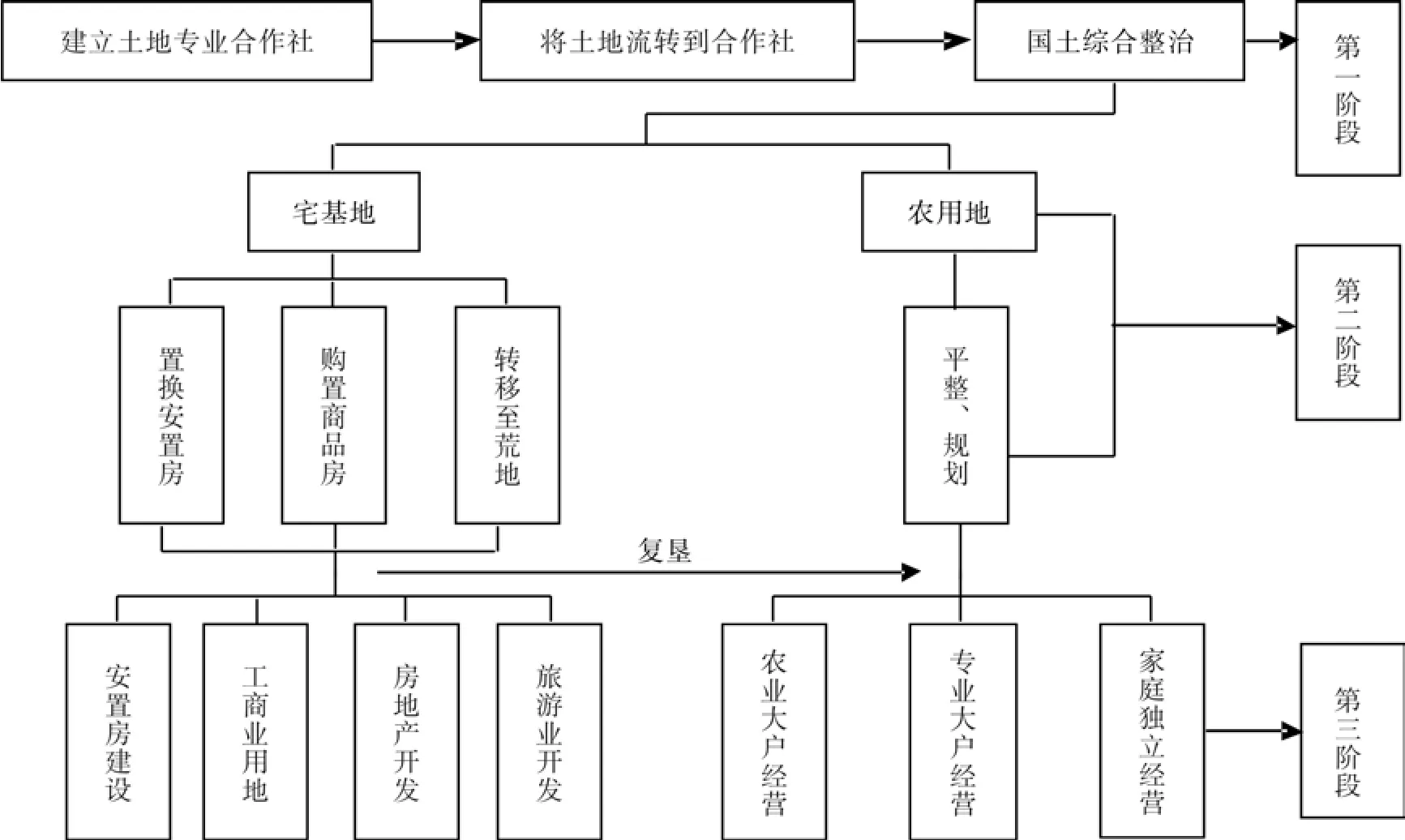

(2)“两分两换”模式的实施过程

“关山模式”的具体实施过程可以分为三个阶段。首先,在村民自主的情况下成立专业土地合作社,作为“两分两换”模式的规划者和实施者,合作社与自愿入社的村民签订协议,将耕地、林地、荒地、水塘和宅基地流转到农村合作社,在《国土资源综合整治实施方案》等政策性文件的指导下进行统一的土地综合整治与规划。通过整治和规划将荒地变成耕地,使分散的农用地连成片,提升流转土地质量和总面积。其次,土地合作社在政策范围内,向省政府申请许可,以整理出的宅基地流转做担保,获得开发商投资首期安置小区建设。采取灵活的方式实施“两分两换”模式,宅基地换住房、奖金和补助金,农用地换土地合作社的股金和企业租赁的租金。第三,土地置换完成后,宅基地由土地合作社进行复垦,部分转移到核心区域,投入建设用地市场,实施建设用地增减挂钩试点。农用地由在政府的政策帮扶下进行招商引资,出租给农业企业发展现代化农业项目。关山社区自用安置项目和企业投资项目的只占了建设用地的很小比例,其余土地统一流转,流转后投资商按照征收价格的1.5倍建设商铺等固定资产给村民,为村民在关山社区旅游开发中提供有利生活保障。见图1。

图1 关山土地流转实施过程

三、关山社区土地流转存在的特点、成效与问题

1.“关山模式”的特点

(1)统一整理,集体经营

关山社区的土地流转,以国土整治为依托,以实施城乡建设用地增减挂钩为支撑,将原有土地进行集中整理。通过对原有耕地、林地、荒地、宅基地等土地的整治,推行村民集中居住,优化土地区域规划,腾换出有效农用地面积和合法建设用地面积,提高了土地的整体利用效率,为土地流转提供了基础资源。正是基于此,关山社区才有能力引进葡萄基地、茶叶基地、蔬菜基地和特色种养基地等四个千亩现代农业基地,以及碧桂园等房地产项目。在实施“两分两换”模式之前,关山社区也存在自发的零星土地流转,主要是外出务工人员将土地转包给本村中粮大户的形式,不仅外部效益很小,而且还时常由于程序的不规范性引发矛盾。2009年,关山社区由村民自发组织成立了土地专业合作社,在村民资源的基础上与之签订协议,将土地流转到合作社,统一经营,即形成了规模效应,提高了关山土地流转价值,又规范了程序,维护了村民的合法权益。

(2)土地两分,灵活置换

区别于其他土地流转模式,关山“两分两换”模式的显著特点就是将农用地和宅基地进行了区分,农用地置换社保,宅基地置换住房,村民可以自主选择置换与否,二者之间相互独立。采取的这样的置换方式,一方面激发了村民参与土地流转的积极性,另一方面,维护了村民自主自愿的权益。也正是由于农用地和宅基地的分开,“关山模式”体现出了很强的灵活性:一是集中安置,对于复垦价值高、经济条件较好的农户,统一建成安置房,以成本价进行置换;二是易地安置,对于不愿意集中居住的农户,按照统一标准给予换地奖金和建房补助进行置换,将住房改建在山地或没有流转价值的荒地;三是货币补偿,对于部分农户,给予现金补偿,在城镇购置商品房。

(3)社会保障多元化

关山社区采取多重措施,加强失地村民的保障,使村民“失地不失业,失地不失钱”。第一重保障是土地合作社以土地入股落地关山的企业,村民获得股金,如关山土地专业合作社以1000亩土地入股葡萄基地,占32%的股份,年均分红在200万左右;第二重保障是土地专业合作社将土地转租给农业大户、种养专业户,按每年水田每亩六百斤宁乡粮库保护价稻谷价格(约600元),旱地每亩400元,水面每亩240元收取租金,再将租金返给农户;第三重保障是土地专业合作社为失地村民提供专业培训和技术指导,鼓励村民转租合作社土地,经营特色种养农业。合作社和落户关山企业达成协议,优先录用当地劳动力,为失地村民提供就业保障。关山社区及落地企业提供了1000余个工作岗位,保证了村民的日常收入。第四重保障是社会保险,关山土地流并没有改变农民的实际身份,目前关山为全部居民办理了新型农村合作医疗,并且为60岁以上的失地村民购买5.3万/亩的失地农民保险,降低了土地流转可能带来的风险。

2.关山土地流转的成效

第一,提高了土地利用率,节约土地资源。通过国土整治,关山社区集约土地1926亩,宅基地经“两个转移三个转变”,节约土地391.5亩,为关山社区的发展提供了宝贵的土地资源;第二,提升了农业规模化经营水平,发展现代化农业。引进农业企业,建成了葡萄基地、茶叶基地、蔬菜基地和特色种养基地等四个1000亩的农业基地,通过公司加农户加基地的形式发展现代农业项目。第三,保证了耕地占补平衡。关山社区通过荒地开发、耕地复垦等方式,新增耕地1000余亩。第四,增加了农民收入。通过农用地和宅基地的流转,农民获得住房、股金、租金等补偿,流转土地上建设的工厂、农业基地、旅游景区等为农民提供了大量的工作岗位。2013年关山社区人均纯收入达到23000元。第五,基础设施建设和公共服务供给得到优化,实现了社区整体发展。利用土地流转资金和企业投资,农民在基础设施、医疗卫生、公共教育等方面享受城镇居民待遇。

3.关山土地流转存在的问题

第一,农户的流转意愿问题。“关山模式”强调村民自愿的原则,但是要让全部村民自愿参与土地流转还是存在一定的困难。部分村民,特别是中老年村民,存在因循守旧、安土重迁的思想,不愿意搬离老房子,更不愿改变原有的农耕生活方式。也有部分村民由于收入来源、社会保障、安置住房、补偿标准等问题不愿意参与土地流转。一方面这部分不愿参与土地流转的村民形成自己的群体,造成不良的舆论氛围,动摇其他村民的流转意愿,影响土地流转的整体进程;另一方面,部分不愿意流转土地的村民,眼红落户企业或个人在承包土地后获得的经济效益,内心不平衡,挑起事端、制造矛盾,阻碍土地流转工作的顺利进行,影响土地流转的整体效果。[5]在关山土地流转实施过程中,也存在部分村民迫于群体压力而参与土地流转。如何解决村民参与意愿问题将是关山进一步扩大土地流转规模,巩固土地流转成效的重要工作。第二,土地流转对接问题。关山土地流转由于农户签约入社的时间不同,合约的时限也不一样,耕地签12年、13年、15年不等,旱地和林地的签约时间10-30年不等。关山根据入社时间和使用规划与村民签订流转合同,体现了“关山模式”的灵活性,但仍然存在土地流转的对接问题:一是土地流转本身的对接问题,即流转土地已经投入使用,合约到期后面临的续约问题;二是土地流转与第三轮土地承包的衔接问题,根据《农村土地承包法》的规定“耕地的承包期为三十年,林地的承包期为三十年至七十年”,本轮耕地承包将于2028年到期,那么到承包期限满后,参与土地流转的村民还能否获得承包经营权?如何处理已出租、入股的土地承包问题?这些问题都亟待解决。第三,农民适应性问题。土地流转推进了关山城乡一体化的进程,改变了以往“一块地,一头牛”、“日出而作,日出而息”、“独门别院”的生活方式。这种转变,在提升村民的生活质量的同时,也带来了村民的适应性问题。关山土地流转虽然没有改变农民的实际身份,但是失地农民由的劳作模式发生了很大的改变,部分村民在生活习惯和心理上仍然难以接受新的生活方式。部分村民在土地流转后,获得大笔的资金,受小农思想的影响,产生骄奢自满的心理,不工作,整天游手好闲、打牌赌博。如何使失地村民在生理上和心理上适应新的生活方式是关山推进城乡一体化需要解决的关键问题。

四、结论与启示

“关山模式”是城乡一体化进程中农村土地流转的创新,其成功表明:在农民自主情况下通过集约、节约和高效利用土地,盘活土地资源,依靠本土优势进行土地流转是可行的。

通过整合本土资源进行土地流转是“关山模式”取得成功的根本保障,也是其发展的内驱动力。关山社区充分利用“城乡建设用地增减挂钩试点”和“城乡一体化建设试点”的政策,发挥其临近长沙市区和宁乡县城的区位优势,通过集约、节约土地,实现土地增值,引进房地产开发项目、工业企业、旅游项目和现代农业企业落户。从失地村民安置房建设到入股村民收入保障,从土地流转起步到社区建设取得成效,关山靠整合政策资源、劳动力资源和区位优势,获取发展动力。关山依靠本土资源,开辟了一条“抓住政策机遇,整合内部资源,进行土地流转,推进城乡一体化”的新道路,这为我国其他地区的:

1.发挥农民主体作用是顺利进行土地流转的基本保证

农民作为土地承包经营权的所有者,在土地流转中起着关键的作用。关山土地流转首先是充分保障农民的利益,充分调动了农民参与土地流转的积极性。其次,关山社区土地流转的主体是由村民自发组织形成的土地专业合作社,是土地承包经营权所有者的自主集体,土地专业合作社的社长和委员均由全体社员民主选举产生,接受社员的监督,代表社员的利益。从国土综合治理到土地划分入股,再从土地置换到土地转租,土地专业合作社始终占据主导地位。土地合作社不仅保证了农民的主体地位,还改变了以往单个农民在土地流转中信息不对称、地位不对等的弱势情况,使农民“失地不失权,失地不失利”。

2.持续的分红和社会保障是顺利推进土地流转的关键

增加农民收入、提高农民生活水平是提升农民流转意愿重要措施,提供可靠社会保障更是降低土地流转风险的必要手段。关山社区通过建立合理的土地流转收入分配机制,将土地的社会保障功能剥离,为失地农民提供“财产性收入(股金)”、“经营性收入(股金、)”、“工资性收入(薪金)”和“社会保障性收入(社保金、补助金)”,并且通过专业技能培训、创业扶持等措施提高农民增收能力,保证了流转农民持续可观的收益。

3.规划产业布局是巩固土地流转成效的必要手段

“关山模式”通过盘活土地资源,合理规划产业布局,形成种植业、养殖业和旅游业“三大产业”和水果基地、茶叶基地、葡萄基地、蔬菜基地、特色种养基地“五大基地”的产业格局,增加了村民收入、推进了农业规模化经营、优化了基础设施和公共服务、实现了城乡对接,开启了关山的可持续发展之路。“关山模式”的成功经验表明:土地流转是盘活土地资源的手段与过程,在土地流转过程中必须进行合理规划,实现农村产业升级,进而持续巩固土地流转成效,实现城乡一体。

总的来说,关山具有“内源性”发展特征的土地流转是基本成功的,对我国其他地区具有借鉴意义。当然,“关山模式”所面临的问题也反映出目前我国土地流转实践仍然存在不足,这也是理论界和实践者们需要严肃对待的问题。

[1] 吴晓林. 城乡一体化建设的两个误区及其政策建议[J]. 调研世界,2009,(9):36-38.

[2] 黄祖辉,黄宝连,顾益康,等. 成都市城乡统筹发展中的农村土地产权流转制度创新研究[J]. 中国土地科学,2012, (1):21-26.

[3] 胡春湘. 城镇化进程中土地节约集约利用的长效机制探讨[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版),2014,8(1):79-82.

[4] 尹希果,马大来,陈 彪,等. 我国农村土地流转四种典型运作模式及评析[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2012, (2):18-23.

[5] 吴晓林,胡 柳.城乡一体化进程中土地流转的主体关系与效果研究[J].中南大学学报(社会科学版),2014,(5):51-55

Innovative Research on Rural Land Circulation Model in Urban-Rural Integration——Based on the Survey of Guanshan Community, Ningxiang County, Hunan Province

SUN Li-ming

(School of Public Administration, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China)

The issue of Land Circulation plays a key role in process of urban-rural integration. Through comprehensive work on and intensifying and saving of land, as well as efficiently using of native resources by “two for two practice on land”, the Guanshan community has advanced rural-urban integration process and formed a special land circulation model called “Guanshan Model” with an endogenous feature. We deem the “Guanshan Model” an innovative trial on rural land circulation in the background of rural-urban integration after adopting such research methods as non-structural interview on its institutional design and implementation process. The “Guanshan Model”, which has promoted land circulation by integrating native resources, has made primary achievements in such aspects as increasing peasant income, improving infrastructure and realizing rural-urban integration. However, “Guanshan Model” still remains in its initial stage and is confronted with some urgent problems. Therefore, it is critical to know how to handle key issues properly in further innovative practice.

urban-rural integration; land circulation; Guanshan

F301.3

A

1673-9272(2015)01-0072-06

10.14067/j.cnki.1673-9272.2015.01.015 http: //qks.csuft.edu.cn

2014-11-18

中南大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“农村土地经营权流转的政府监管研究”(2014zzts096)。

孙立明,硕士研究生;E-mail:slm5480@163.com。

孙立明. 城乡一体化进程中农村土地流转模式创新研究——基于湖南省宁乡县关山社区的调查[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版),2015,9(1):72-77.

[本文编校:罗 列]