森林旅游区居民对乡村旅游影响的感知和态度

——基于乌鲁木齐南山林区方家庄的实证分析

丁 宇,李文胜 ,王卫江

(新疆农业大学 a.经济与贸易学院;b.林学与园艺学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

森林旅游区居民对乡村旅游影响的感知和态度

——基于乌鲁木齐南山林区方家庄的实证分析

丁 宇a,李文胜b,王卫江b

(新疆农业大学 a.经济与贸易学院;b.林学与园艺学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

以乌鲁木齐南山林区方家庄为例,通过问卷调查,配合深度访谈,分析森林旅游区居民对乡村旅游之于森林旅游区经济、环境及社会文化影响的感知和态度。结果表明:森林旅游区居民在乡村旅游对森林旅游区产生的经济影响、环境影响、社会文化影响三个方面的正面影响感知都强于负面影响感知;从居民对待旅游业发展和游客总体上持欢迎的态度看,方家庄村处在乡村旅游发展的初级阶段。在这个阶段,居民参与乡村旅游经营的程度显著地正向影响他们对旅游业发展是否持支持的态度。基于结论,提出吸引更多森林旅游区居民参与乡村旅游发展、获取经济效益和旅游娱乐产品的生产相结合、民族文化的坚守与外来旅游文化的扬弃相结合以及着眼于旅游产业链发展的森林旅游区乡村旅游发展的建议,以促进森林旅游区旅游的可持续发展。

森林旅游区;居民;旅游影响;感知;态度

越来越多的学者认为乡村旅游对于旅游区带来的经济和社会影响的研究对于探究旅游者与居民之间冲突状况,获得居民对旅游业的支持非常重要[1-3]。Pearce[2]的归因理论揭示居民对旅游影响感知的影响因素,认为旅游影响的感知效应归因于经济、社会、文化、环境等不同影响因素,并且共同作用,相互影响。Jhon Ap[3]认为居民对旅游影响的感知是成功开发、营销、运作旅游项目的重要规划和策略因素。而以往的研究在较长时间内把游客和旅游地作为主要研究对象,当地居民却未能得到足够的重视[4-5]。并且由于不同旅游区资源特色和旅游发展阶段的影响,居民对于旅游的感知和态度有所不同。本文选择新疆森林旅游区—乌鲁木齐南山林区方家庄为调查区域,对居民乡村旅游影响的感知和态度进行实证分析。

按旅游地的生命周期理论来界定,方家庄的旅游业正处于起步阶段。方家庄从传统林区农业结构到经过整体改造,成为森林旅游区目的地,旅游的发展对当地经济、环境、社会文化产生了怎样的影响?影响是正面的还是负面的?居民对游客和旅游业的态度如何?本研究采用问卷调查,配合深度访谈,探究乡村旅游初期旅游产生的经济、环境和社会文化的影响,以期为乡村旅游的持续发展提供科学依据。

一、研究概况

调查区域。位于乌鲁木齐市南山林区的方家庄村南距乌市40公里,总人口710人,常住人口有610人。2003年方家庄村旅游整体改造方案的实施,使得位于乌鲁木齐南山林区方家庄成为典型乡村旅游目的地。乡村旅游开展的主要内容为饮食接待和娱乐服务,并配套有养殖和设施内部观光农业。民族结构包括回、汉、维吾尔、哈萨克等。

调查方法。采用问卷调查、访谈的调研方法。

问卷设计。通过检索相关学术文献和前期调研,设计森林旅游区居民对乡村旅游影响的问卷选项。其中正面影响和负面影响各12个选项。

计量尺度。问卷采用李克特5点计量,其中5为完全同意,1为完全不同意。

样本选择及问卷发放与回收。采取以户为单位的随机抽样,由调查者帮助被调查者理解问卷并当场回收,以保证问卷的质量和回收率。2014年3月15日至4月15日共发放问卷200份,回收200份。回收率100%。同时配合深度访谈获得研究信息。

数据处理。采用Excel2000软件进行分析。

二、结果分析

(一)样本描述

样本的社会经济特征表明,性别比例均匀(男性47%,女性53%);以中青壮年为主(25-54岁占76%);文化程度层次较低(初中及以下占69%);43%的居民直接从事旅游并以其为收入的唯一来源,其余居民从事养殖种植和服务业;回族为样本主体民族(占70%);样本中近30%的居民为居住年限在10年以下并从事养殖和种植人员。

(二)居民对旅游影响的感知

1.对旅游经济影响的感知

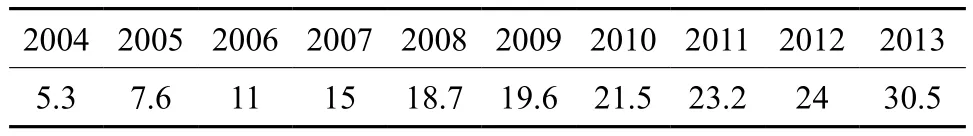

表1 2004-2013年方家庄旅游接待收入(单位:万元)

实地调查获得的数据表明(表1),乡村旅游开展近十年来,经济效益总体向好,接待游客总收入逐年上升。访谈和问卷调查结果(表2)表明,多数居民认识到传统农业结构向乡村旅游产业结构转型是收入增加的主要原因。对于2003年政府对方家庄实施旅游产业结构整体改造,调整传统持有比较高的认同;另外,由于方家庄独特的地理优势,依托附近的三个大型滑雪场(丝绸之路、白云、国际旅游滑雪场)的建设,延长了旅游旺季,也是乡村旅游收入得以持续增加的重要原因。

超过80%的被调查居民认为乡村旅游增加了本地的就业机会。调查发现方家庄就业机会的增加主要表现为短期旅游服务业雇工需求的增加,如厨师、洗碗工、服务员、环卫工等,虽然乡村旅游改变了单一农业种植的产业格局,但是由于方家庄旅游发展规模相对较小、旅游产业化程度比较低,处于乡村旅游的初级阶段,旅游产业链条中养殖、种植等还没有得到充分发展,吸纳劳动力能力有待进一步提升。

问卷调查中一个令人深思的现象是超过80%的居民认为发展乡村旅游仅仅使得少数人受益。访谈发现原因在于,由于目前方家庄乡村旅游主要以餐饮接待为主,而多数餐饮业主的特色经营和品牌经营意识不强,经营模式的雷同和经营产品的同质化,使得餐饮点的地理位置差异引起的经营收入差别较大,由于方家庄旅游餐饮点主要分布在公路两旁,经营场所区位较好(靠近路边)的经营户游客多,经济效益相对而言好。这是很多居民持旅游使少数人收益的观点的重要原因。

对于开展旅游是不是提升了当地的物价水平,增加了当地居民的生活开支的问题,超过50%的居民认为物价上涨、生活开支加大不是由于开展乡村旅游引起的,而是通货膨胀带来的普遍现象,这也从一个侧面表明当地居民对于开展乡村旅游总体上是支持和认同的。

从问卷调查设置的开展乡村旅游对当地经济正负两方面影响的6个测量项的调查结果看,正面影响的3个测量项的平均认同率达到82%,大于负面影响的3个测量项的平均认同率(60%),而正面影响的3个测量项的平均反对率非常低(3.5%),远远低于负面影响的3个测量想的平均反对率(19.6%)。这表明从乡村旅游产生的经济影响看,当地居民的正面影响感知强于负面影响感知。

2.对旅游环境影响的感知

表3 居民对旅游环境影响的感知

问卷调查和访谈表明,居民对旅游环境正面影响的平均认同率达56.7%,大于负面影响的平均认同率(10.6%),表明居民对旅游正面影响的感知强于负面影响的感知。具体如下:超过70%的被调查者认为乡村旅游改善了方家庄的整体环境。访谈结果表明,由于当地政府积极地采取了相应环保措施,如要求每户村民门前必须种植景观树种三棵以上,村民必须在储备开发土地上参加植树活动和安放垃圾箱等,取得了明显效果;超过50%的村民认为垃圾处理措施行之有效;63%的居民认为旅游高峰期几乎没有人群拥挤和交通拥堵的现象;少数居民(15%)反映旅游破坏了乡村宁静的自然氛围,休闲娱乐的场所正在减少,这些居民多属于60岁以上的老人,他们需要政府为他们提供老年活动室等休闲娱乐场所。

3.当地居民对旅游社会文化影响的感知

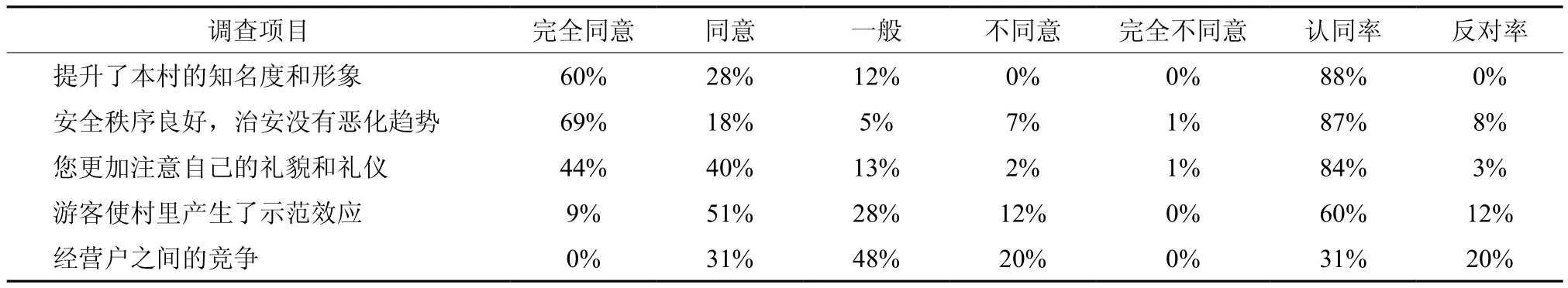

借鉴蔡碧凡[6]和保继刚[7]的研究,设置相应的居民对旅游社会文化影响感知的选项进行问卷调查,结果如表4所示。

问卷调查和访谈表明,当地居民对旅游社会文化正面影响的认同率(86%)高于负面影响(45.5%),表明旅游社会文化正面影响的感知强于负面影响的感知。具体如下:近90%的被调查者认为乡村旅游的发展提升了本地形象,扩大了知名度。访谈结果表明,政府采取了积极措施对外宣传方家庄、经营户为提高旅游经营效益提升了包装和宣传自己的意识等是被调查者认为本地形象和知名度得以提升的直接原因。例如,有一户靠近路边名为“喜洋洋”的乡村旅游经营户游客络绎不绝,除了服务一流外,最主要的是他的广告牌“与时俱进”;另外还有些经营业主制作了精美的名片达到扩大对外宣传的效应。

表4 居民对社会文化影响的感知

60%的居民认为乡村旅游的开展产生了同化作用。旅游者在旅游过程中,有意或无意间把客源地的生活方式、消费方式和外来社会的价值标准带来,当村民以主人的身份与他们接触时,会直接受到影响,甚至被同化。例如:部分年轻居民的行为和穿着明显与当地伊斯兰教的传统存在差异,这甚至引起了一些保守的老年居民的反感。

87%的居民认为乡村旅游的开展并没有使当地的治安状况显著恶化。访谈结果认为这可能有以下原因:一是当地居民信仰的伊斯兰教教义起到了规范人们行为的作用;二是政府及时出台了维护治安的规定并严格执行;三是方家庄乡村旅游游客过夜很少,治安维护的压力相对较小。

84%的居民认为乡村旅游的开展提升了居民文明素质。访谈中了解到,方家庄居民以回族为主体,自身礼仪素质较高,乡村旅游的开展更加使得居民认识到服务质量的重要性,并有意识的学习现代服务礼仪;同时政府也专门为聘请了专家对居民进行培训,这些都直接或间接地提升了居民的文明素质。

综上,居民对经济、环境和社会文化影响的平均认同率分别为71%、36.5%和61%。由此居民对旅游影响感知的显著程度依次是:经济影响>社会文化影响>环境影响。

(三)居民对旅游影响的态度

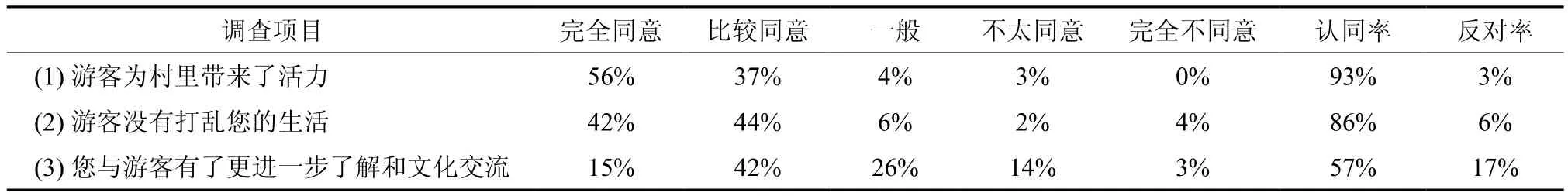

1.居民对游客的态度(表5)

表5 居民对游客的态度

根据Doxey GV[8]的刺激指数理论,在旅游发展的过程中居民对游客的态度会经历融洽、冷淡、恼怒、对抗、排外这些不同的阶段。在针对游客是否为村里带来活力、是否打乱居民的生活两项目进行调查时,结果显示有93%的被调查者表示赞同游客为村里带来了活力,86%的被调查者表示游客没有打乱其正常生活。访谈表明,游客已成为自己收入的唯一来源,也意识到要通过优质的服务和与游客建立良好关系的重要性,很欢迎游客的到来。当问及是否与游客有进一步的了解和文化交流时,有近60%被调查者表示认同。进一步访谈发现:大部分被调查者在经营乡村旅游过程中与游客有饮食风俗、接待风格和酒文化的交流,增进了解,甚至有部分对清真饮食感兴趣的游客已经成为当地乡村旅游经营户的常客。以上分析表明方家庄乡村旅游正处于融洽阶段,即Doxey GV[8]的刺激指数理论所指的第一阶段。

2.居民对旅游业的态度(表6)

表6 居民对旅游业的态度

Lankford S V, D R Howard[9]认为,旅游地居民参与旅游业的发展,并感知到他们对旅游发展的控制作用,会积极地影响他们对旅游业的态度。被调查者在回答发展乡村旅游的经济效益是否外流的问题时,赞同、一般、反对的居民各占1/3。访谈表明其原因为:赞同的居民多为自己的土地被征用且没有参与到农家乐的经营中,没有或很少有机会从中获利;而反对的居民多为方家庄开发旅游后来本地租房经营乡村旅游的外地人。由此我们可以推断:居民参与旅游程度的不同直接影响到居民对发展旅游业的态度。这一点在进一步的问卷和访谈中得到了证实。在问及对乡村旅游的发展是否感到满意时,持认同、一般和反对的居民比例大体为2∶2∶1。访谈发现:持认同态度的居民多数直接参与并经营乡村旅游并从中获利,命名为全部参与居民;持一般态度的居民多数在此地经营养殖业,他们养殖的家畜多半直接销售给当地乡村旅游经营户,命名为部分参与居民;持反对态度的居民多数在距离开展乡村旅游较远的种植区,以种植各类大棚蔬菜为生,产品主要销往乌鲁木齐及周边批发商,很少销售给当地的乡村旅游经营户,他们的生产活动活动与当地乡村旅游经营并无太多交集,命名为不参与居民。即:在乡村旅游发展的初级阶段,居民参与乡村旅游经营的程度越深,他们对旅游业发展持支持的态度的可能性越大。这与Lankford S V, D R Howard[9]的研究结果是一致的。

三、结论与讨论

(一)结论

森林旅游区居民在乡村旅游对森林旅游区产生的经济影响、环境影响、社会文化影响三个方面的正面影响感知都强于负面影响感知;从居民对待旅游业发展和游客总体上持欢迎的态度看,方家庄村处在在乡村旅游发展的初级阶段。在这个阶段,居民参与乡村旅游经营的程度显著地正向影响他们对旅游业发展是否持支持的态度。

(二)讨论

居民对旅游经济带来的负面影响感知最深的是旅游使少数人受益,这显著影响到了一部分居民对乡村旅游业发展的支持态度。要改变使少数人受益和贫富差距可能拉大的局面,政府应及时出台相关政策,如给予相对贫困的居民一定的技术指导、资金投入或利益的二次分配。另外,在做出涉及居民利益的土地分配、经营门面房租赁等决策时,应采取具有说服力的办法并做到公开、公正、透明,广泛听取居民的意见;经营户要提高乡村旅游特色经营和品牌经营意识,采取多元化经营模式以不断提升经济效益从而带动旅游产业发展,吸纳更多的当地居民参与到乡村旅游发展中来,共享乡村旅游的发展成果。

居民对旅游环境影响的负面感知中,部分老年居民对旅游片面追求经济效益,休闲娱乐场所变少感知较深。我们认为,老年居民也应参与到乡村旅游的建设和发展中来,乡村旅游的发展同样不能忽视对当地老年居民生活的关注。建议社区联合乡村旅游经营户定期举办富有地方民族特点的旅游文艺娱乐活动,既能丰富老年居民的生活,又为乡村旅游的游客增添了富有民族和地方特色的娱乐旅游产品。

居民对社会文化影响的负面感知最深的是旅游产生的对民族文化的同化作用。本文的调研区域是典型的少数民族聚居区,居民对本民族文化的坚守与旅游带来的对民族文化的同化产生了比较尖锐的对立,这种情绪的蔓延不利于乡村旅游的持续发展。我们认为居民对民族文化的坚守和旅游者对民族文化的尊重并不矛盾,一方面应通过丰富多彩的旅游文娱活动不断强化和维护民族文化的地方特色,另一方面也要承认外来旅游文化对民族文化的影响是客观存在的,在大力弘扬优良外来文化,使之与民族文化兼收并蓄,共同发展的同时,要大力抵制外来不良和低级文化对民族文化的侵蚀和同化。

居民对待旅游业发展和游客总体上持欢迎的态度。但是由于居民参与乡村旅游经营的程度不同,又显著地影响到了他们对旅游业发展的态度。建议在目前乡村旅游经营区已经取得一定成效的基础上,对乡村旅游养殖区、乡村旅游种植区的发展给予一定的政策和资金倾斜,尽快形成当地乡村旅游发展的生产、加工、销售、旅游一体化的旅游产业链,使乡村旅游得以进一步可持续发展。

[1] Lankford S V, D R Harward, Developing a Tourism Impact Attitude Scale[J]. Annals of Tourism Research,1994,21(1): 121-139.

[2] Pearce, Philip L.Towards the Better Management of Tourist Queues [J].Tourism Management, 1989,10(4):279-284.

[3] John Ap. Residents’ perceptions on tourism impacts[J].Annuals of Tourism Research, 1992,19,(4):665-690.

[4] 赵玉宗,李东和,黄明丽.国外旅游地居民旅游感知和态度研究综述[J].旅游学刊,2005,20(4):85-92.

[5] 易果平,钟永德,易米平.乡村旅游地居民的社会文化感知研究—以官庄景区为例[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2010,4(4):51-54.

[6] 蔡碧凡,俞益武,张建国,等.当地居民对农家乐的感知及态度研究—以浙江省衢州市为例[J].桂林旅游高等专科学校学报,2007,(3),:391-395.

[7] 戴 凡,保继刚.旅游社会影响研究—以大理古城居民学英语态度为例[J].人文地理,1996,(2):41-46.

[8] Doxey G.V.A causation theory of visitor-resident irritants,methodology and research inferences[A]. In: Conference Proceedings: Sixth Annual Conference of Travel Research Association[C].San Diego, 1975. 195-198.

[9] Lankford S V, D R Howard. Developing a Tourism Impact Attitude Scale [J].Annals of Tourism Research 1994,21(1): 121-139.

Empirical Analysis on the Perceptions and Attitudes of Forest Tourism Area Residents towards the Impact of Rural Tourism——Taking Fang Village of Urumqi Nanshan Forest Zone as an Example

DING Yu1, LI Wen-sheng2, WANG Wei-jiang2

(a.School of Economy and Trade, b. School of Forestry and Horticulture, Xinjiang Agricultural University, Urumqi 830052, Xinjiang ,China)

Taking Fang Village of Urumqi Nanshan Forest Zone as an example, the paper analyses the perceptions and attitudes of forest tourism area residents towards the economic, environmental and socio-cultural impact of rural tourism via questionnaires & in-depth interviews. The results showed that: the positive perceptions of economic,environmental and socio-cultural impact of the three aspects generated by rural tourism, are stronger than the negative impact; the residents’ welcoming attitudes towards to tour shows Fang village is at the initial stage of development of rural tourism. At this stage, the extent of rural residents to participate in the tour significantly has positive impact on their attitude whether they are supportive to the tourism industry. Based on conclusions, the paper presents some proposals of development of rural tourism in forest tourism area so as to promote the sustainable development of tourism in forest tourism area, such as attracting more residents to participate in the development of tourism, the combination of economic benefits and tourism and entertainment products, the combination of adhering to the national culture and discarding to foreign tourism and culture, focusing on the development of tourism industry chain, etc.

forest tourist area; residents; tourism impact; perception; attitude

F592

A

1673-9272(2015)01-0039-05

10.14067/j.cnki.1673-9272.2015.01.008 http: //qks.csuft.edu.cn

2014-11-04

国家科技支撑计划子课题“新疆森林旅游区森林旅游资源综合评价利用”(2007BAD36B01-4)。

丁 宇,副教授,管理学博士;E-mail:396670030@qq.com。 通讯作者:李文胜,副教授,硕士,硕士生导师。

丁 宇,李文胜,王卫江. 森林旅游区居民对乡村旅游影响的感知和态度——基于乌鲁木齐南山林区方家庄的实证分析[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2015,9(1):39-43.

[本文编校:徐保风]