中、美、日、德运动鞋技术研发水平对比研究——基于专利质量视角

张元梁, 司虎克, 卞志昕, 蔡 犁, 明 宇

(1.上海师范大学 体育学院,上海200234;2.上海体育学院体育教育训练学院,上海200438;3.上海科学技术情报研究所,上海200031;4.上海体育学院 继续教育学院,上海200438;5.南昌大学体育部,江西 南昌330031)

从全球产业经济发展看,科技创新在推动经济社会发展中的作用越来越凸显,知识产权保护受到世界各国政府的广泛重视。我国正处于社会转型时期,技术创新对国家的发展至关重要。2013年颁布的《体育事业和体育产业发展“十二五”规划纲要》,提出加强体育用品企业自主创新技术研发和国际品牌建设[1]。目前国内体育用品制造行业起步较晚,多数企业成立于20世纪末,在生产和经营理念上仍受传统劳动密集型模式的影响,长期以来依靠低廉劳动力和原材料成本以及对边缘技术的掌握,利用价格优势占据国内三四线城市的低端市场。国外知名的跨国公司凭借对领域内核心技术的掌控,生产高端产品占据国内一二线城市的高端市场。另外,随着国内经济水平的不断提高,人们的消费水平和观念也在不断改变,更趋向于知名品牌的高端产品,这也势必给国内企业带来影响。目前乃至未来提高核心技术竞争力是国内体育用品制造企业夺回市场的必由之路。

专利作为科技创新成果的重要载体,是国家和企业进行技术竞争的主要方法和途径。据统计,2013年国家知识产权局受理的发明专利申请量高达82.5万项,连续3年成为发明专利申请量世界之首[2]。这说明我国在自主创新领域有了长足的进步,然而在专利申请量激增的同时,专利质量参差不齐。从以往的研究看,多数为体育用品专利技术领域的专利申请量、发明人、专利权人等宏观分布的实证分析[3-4],对于能够体现国家体育用品自主创新能力的专利质量研究鲜见。本文以运动鞋相关专利为例,从专利质量视角,引入主要的专利质量评价指标,对中、美、日、德专利质量进行定量对比分析,从而揭示我国运动鞋专利技术创新领域的不足,并提出相应的建议。

1 研究方法

1.1 数据检索和处理本文数据来源于目前世界上最为权威的德温特专利创新索引数据库(DII),采用逻辑组合检索:“IPC=A43*”And“主题=sport*or sneaker*or sport shoe*”,检索范围为1963—2014年(检索时间:2014年6月20日),共检索到6 477项基本专利,即6 477个专利家族(不包含同一技术在不同国家重复申请的同族专利)。由于专利在申请过程中有多个编号(例如申请号、公开号、优先权号等),从而造成一定的数据重复,因此,本文采用专利申请号对数据进行合并,同时除去数据不全和与本研究无关的数据,最终得到5 964项与运动鞋相关的基本专利和13 583项同族专利,构成本研究的专利数据集。将检索到的专利题录数据以纯文本格式下载保存,并利用文献统计软件Bibexcel按照相应的维度和指标对其进行统计整理。

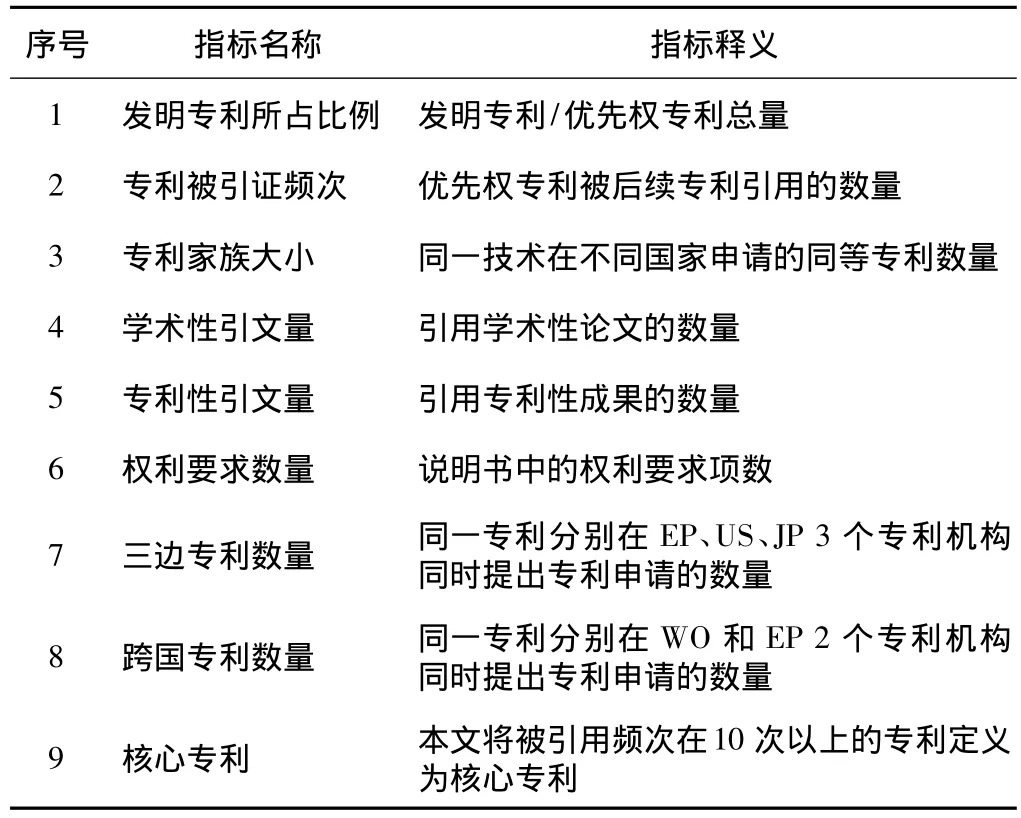

1.2 指标选取目前,国内外学术界对专利质量尚未形成一致的定义[5-6],部分学者分别从技术、经济和价格等方面定义专利质量[7-8],也有学者从法律制度以及专利质量的内涵和外延等对其进行研究和限定[9]。笔者可以从专利申请文献中挖掘整理一些重要的指标综合评价专利质量。本文着重从表1列出的主要指标对中、美、日、德运动鞋专利申请大国的技术研发水平进行综合对比分析。

2 中、美、日、德运动鞋专利整体发展情况对比

2.1 专利申请的发展趋势对比从专利申请的时间看,美、日、德三国的发展历程较为相似,20世纪80年代之前处于探索萌芽阶段,90年代以后进入快速发展阶段。这3个国家早在20世纪60—70年代就开始涉足相关专利研究。以目前运动鞋制造行业的代表性龙头企业美国耐克和德国阿迪达斯为例:耐克公司早在20世纪70年代就研发出NIKE的“灵魂”技术——气垫鞋底专利(AIR-SOLE),并于1979年生产出第一双顺风(Tailwind)气垫跑鞋,也因此迅速占据了美国50%的跑步鞋市场。随着技术的不断发展,20世纪90年代又相继研发出了AIR HUARACHE脚踝防护技术、ZOOM AIR和TUNED AIR气垫技术,并基本奠定了技术上的霸主地位;阿迪达斯公司早在1979年就推出COPA MUNDIAL足球鞋(在国际足球比赛中80%以上的出场运动员选择该鞋),随后在20世纪80年代研发出APS减震鞋底技术和TORSION系统技术,以及90年代的TUBULAR TECH技术。

表1 本文采用的主要专利质量评价指标Table 1 The main evaluation indexes of patent quality adopted in this paper

从我国的运动鞋相关专利发展看,20世纪90年代初到2004年为探索萌芽阶段,2004年以后随着中国加入WTO后经济迅速增长,专利申请量几乎呈直线增长趋势,并于2008年超过美国。我国主要的体育用品公司多数成立于20世纪90年代以后,例如李宁公司创建于1990年,2006年就研发出国内第1个运动鞋技术研发平台——“李宁弓”缓冲减震鞋底技术。然而,在运动鞋核心技术上国外企业仍占据主导。

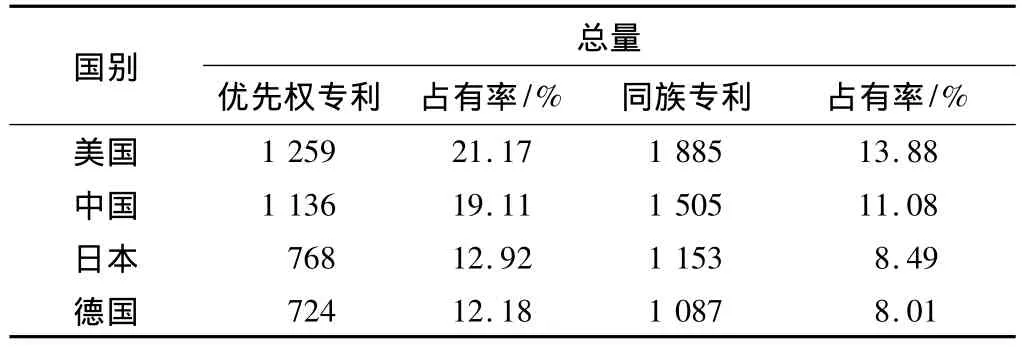

总体而言,中国在运动鞋专利申请上起步较晚,21世纪发展迅速,2008年以后在年度申请量上也超过了美、德、日三国,并在专利总量上超过了日本和德国(表2)。我国在1985年才颁布实施第1部专利保护法,至今也只有几十年的历史,而美国、日本、德国分别在1790年、1826年和1877年实行专利保护制度,至今已有几百年的历史,其专利制度较为完善。虽然我国在专利申请总量上有了长足的进步,但同时也导致专利质量参差不齐,缺少国际领先的核心技术支撑。

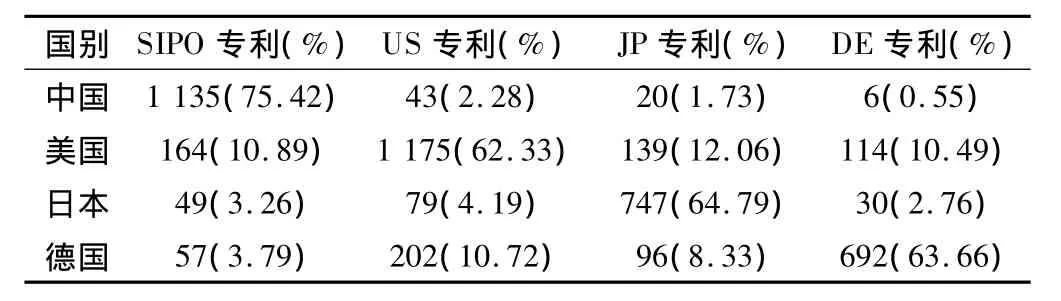

2.2 不同专利机构对比对4个国家优先申请的中国专利(SIPO)、美国专利(US)、日本专利(JP)和德国专利(DE)进行了总量和时间变化统计(表3)。

表2 中、美、日、德运动鞋相关专利申请总量对比Table 2 The volume comparison of sports shoe patent application in China,United States,Japan and Germany项

表3 中、美、日、德分别在四国产权局受理运动鞋专利申请量Table 3 The volume of sports shoe patent application in property office of China,United States,Japan and Germany respectively 项

统计发现,4个国家在本国的专利申请量明显高于其他专利机构,其中SIPO受理的专利共有1 505项,中国有1 135项(占75.42%);US受理的专利共有1 885项,美国有1 175项(占62.33%);JP受理的专利1 153项,日本有747项(占64.79%);DE受理的专利有1 087项,德国有692项(占63.66%)。本国申请比例均超过了60%,由于受到地域和市场等因素的影响,表现出较强的“本土优势”[10]。虽然存在本土优势的影响,美国和德国在非本国机构的申请数量要明显高于中国和日本,这也从一定程度上体现出了两国在运动鞋技术上的优势。

3 中、美、日、德运动鞋技术专利质量对比

3.1 专利类型和引证分析中国、日本和德国专利都有发明专利和实用新型以及外观设计专利之分,而美国专利只包括发明专利。通常发明专利是指在某一技术领域内对产品的生产、加工、材料等方面具有突破性的创新成果,在实际申请过程中要经过专利的实质性审查,而实用新型和外观设计专利通常是对产品的外观、色彩、结构等提出一定的创意和改进,实际申请过程中无须经过实质性审查。专利的类型指标中的发明专利比例是评价专利质量的一个重要指标。

对中、美、日、德的优先权专利按照专利类型进行分类统计得出:由于美国专利局授权的专利中只有发明专利,因此美国的1 259项专利全部为发明专利;中国的1 136项优先权专利中有284项是发明专利,仅占总数的25%,其他的均为实用新型及外观设计专利;日本和德国发明专利分别有683和453项,占优先权专利总量的89%和63%。中国在总量上虽然占据一定的优势,但是具有较高技术含量的发明专利比例非常低,因此所谓的优势仅仅是在一些低质量边缘技术的数量优势,在高质量的发明专利上仍处于劣势。

此外,从优先权专利的被引证统计数据看,中国1 136项基本专利总被引次数有947次,篇均被引次数仅有0.83次,单项专利最多被引8次,而美国1 259项基本专利的总被引次数就高达13 309次,平均每项专利被引10.57次,其中单项专利最多被引184次。同样日本和德国优先权专利的总被引次数(分别为2 249次和5 285次)也远远高于中国。从被引频次这一指标上也再次印证了中国在运动鞋专利技术研发质量上的不足。

3.2 基于三边专利和跨国专利对比基于特定的专利机构进行国家间的研发实力对比存在一定的缺陷,如果从国际范围内的专利数据总和进行国家间的比较,不仅包括来自本国的专利申请同时也囊括了其他机构的跨国申请,使得数据来源在同一标准,从而更为客观。鉴于此,本文引入三边专利和跨国专利的指标进行对比分析。其中,三边专利最早是1996年由Grupp提出,并定义为具有同一专利优先权号(同族专利),并且就同一技术同时在欧洲专利局(EPO)、美国专利商标局(USPO)和日本专利局(JPO)提出申请的专利技术。跨国专利的概念是2010年由Fritsch和Schmoch提出,它是向世界知识产权组织(WIPO)或者向EPO提出保护申请的专利技术[10]。

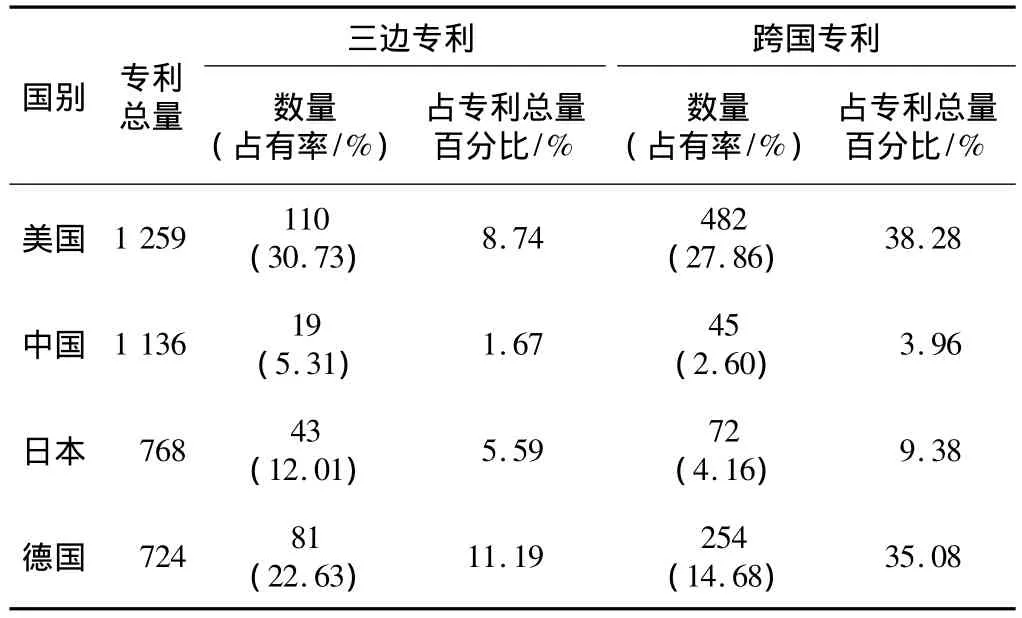

从三边专利和跨国专利的分布情况看:中国1 136项专利中仅有19项三边专利和45项跨国专利,分别占总量的1.67%和3.96%;美国1 259项基本专利中就有110项三边专利和482项跨国专利,分别是中国三边专利的5.79倍、跨国专利的10.71倍。另外,德国在三边专利(81项)和跨国专利(254项)上仅次于美国,也占较大的份额。日本在2个指标上的优势没有美国和德国明显,分别有43项和72项(表4)。

从三边专利和跨国专利这2个重要指标看,虽然中国在专利总量上占据一定的优势,但从国际范围看,这种量的优势也仅仅局限于国内专利,真正能够体现专利质量的国际专利明显不足。一方面,中国多数专利的市场价值较低,未能很好地将成果向产业化方向转变,经济效益低下,因此没有必要甚至也没有能力每年耗费大量的专利维护成本向国外申请保护,而真正有价值的专利技术在短时间内竞争者无法超越,从而在国内和国际市场中占据主导。

表4 中、美、日、德运动鞋三边专利和跨国专利统计结果Table 4 The volume comparison of sports shoes'triadic and transnational patent application in China,United States,Japan and Germany

我们应在加大科研投入的基础上,对已有技术进行全面的市场调研,积极探索国际技术市场。另一方面,我国多数运动鞋制造企业创办于20世纪90年代后,实施专利制度不久,技术保护意识较为淡薄,大部分精力都集中在产品的营销策略、降低成本等环节,以占据国内市场一席之地。从国际知名品牌的发展历程看,无一不把技术创新作为企业发展的核心主线。例如,阿迪达斯公司从创办以来就把产品的技术创新作为开拓市场、抢占市场份额和提高品牌实力的动力,把“功能第一”作为品牌的主导,专业和质量是阿迪达斯产品的生命,而维系这一生命的动力就是技术创新[11]。因此,提高专利保护意识和建立技术创新理念,对国内企业的长远发展至关重要。

从4个国家三边专利和跨国专利的时间变化看,整体趋势十分相似。在20世纪90年代以前,美国2个指标分别在50%和30%以上,不同的是在2004年之前德国与美国在跨国专利上基本持平,而日本和中国的占有率变化相差不大,均低于10%。在三边专利上,德国从1992年首次出现之后,占有率呈波动上升的趋势,进入21世纪以后基本保持在30%左右,日本从1990年首次出现之后,占有率维持在30%以下,中国则从2001年首次出现之后维持在20%以下。由此可见,美国和德国在运动鞋专利技术的研发水平上位于国际领先地位,并且两国的研发实力差距也在逐步缩小。日本相对中国的优势不太明显,而中国三边专利和跨国专利占有率明显偏低,提升空间较大。

3.3 基于专利家族的对比专利家族是指同一专利技术在优先全国申请后,就相同技术又在其他国家的专利机构进行重复申请,从而构成具有相同优先权申请号的同族专利。在德温特专利数据库中每一条专利即为一条基本专利,也成为一个专利族。

从专利家族(成员>1的同族专利)的时间变化看,美国、德国和日本在20世纪70年代就开始出现成员在1个以上的同族专利。美国在同族专利数量上呈现明显的波动上升趋势,日本和德国变化幅度没有美国明显,但总体上在20世纪90年代以后保持较为平稳的水平;中国则在1991年首次出现,并在2004年以后出现上升的趋势,与日本和德国水平相似,保持在10项左右。说明中国当前在同族专利申请上有了一定的进步。

由于其他3个国家步入国际专利申请的时间较早,中国在同族专利区间规模上明显落后。其中家族成员为2个的专利美国有294项,是中国(72项)的4.08倍,德国(125项)和日本(202项)也明显多于中国;另外家族成员在3~10个的区间中国仅有7项,而美国、德国、日本分别高达365项、223项、71项;家族成员在10个以上的区间中国为0,其他3个国家分别有66项、50项、13项;中国只有7个最大专利家族成员,而其他3个国家高达54个、30个、18个。

从专利家族角度看,中国在2004年以后有一定的提升,但是由于发展时间较晚,同族专利的规模较小,大部分为2个。美、日、德不管是在总量还是在规模上都占据明显的优势,因此,中国专利家族的规模仍须进一步提升。

3.4 基于专利引文量的对比从专利的引文数据既可以看出技术创新的知识基础,也能从侧面反映专利的技术含量,它分为专利引文和非专利引文。专利引文是指目标专利引用先前他人的专利成果,非专利引文是指目标专利引用非专利的其他文献,本文称为学术性引文[12]。技术创新通常情况下是一个由无形的理论思想向实体产品转变的过程,要经历设想构思、理论探索、技术支撑、生产流程和产品的创新以及改进等过程。因此,一项高质量的技术创新通常要有一定的知识基础[13]。引文数据越多说明技术在研发过程中各阶段的知识基础越稳固,也从侧面体现了专利质量越高。

从学术性论文的分布看,美国专利的引文量最多,其中引文量在1~10篇的专利就有234项,分别是中国、日本、德国的23.4 倍、8.7 倍、4.3 倍。此外,在高引文区间中,中国和日本都没有相关专利,德国有1项,单项专利的最大引文量美国高达62篇,中国仅有3篇。从专利引文量的分布看,美国仍然是引文量最多的国家,1~10项区间的专利有789项,20篇以上的区间也有11项,另外单项专利最高引文量高达579篇,各项指标数据均明显高于其他3个国家。中国仅有70项专利拥有专利引文,仅占全部专利的6.16%,引文高于20篇的只有2项。真正创新度较高的技术都有较强的继承性和关联性。从专利引文量的对比分析可以发现,中国专利的知识基础较为薄弱,多数技术还滞留在低技术含量的外观设计和实用新型边缘技术上,未能形成持续系统的专利技术研发引文线路。

3.5 基于专利权利要求项对比权利要求项数是指在专利说明书中限定技术保护范围的独立和从属权利要求的数量。权利要求在专利申请过程中是一项非常重要的文件,它是将技术创新原始思路方法进行法律化保护的中介,专利技术只有在特定的权利要求范围内才能受到法律的保护。在通常情况下,一项技术的权利要求数量越大,说明专利的保护范围越广,技术创新水平较高,专利质量也越高。因此,权利要求项数指标可以作为评定专利质量的重要指标之一[14-15]。

本文对4个国家优先申请专利的权利要求项数按照不同的区间进行了统计发现,中国专利的权利要求数量有1 115项专利集中在10项以下,占总专利的98%,最高的权利要求项数仅有32项。美国在各个区间的权利要求数量上,与其他三国不同的是多数集中在11~20项的区间(520项),此外在21~50项和50项以上的区间也高达341和51项专利。德国和日本虽然多数也集中在10项以下的区间(分别为507项和483项),但其他几个区间的数量也远超中国。另外,从单项专利最高权利要求数量看,美国高达165项,德国85项,日本46项,中国只有32项。从专利审查角度看,中国专利的权利保护范围明显落后于其他3个国家,专利技术创新程度不够,专利质量较低,也从侧面说明我国的专利审查制度不完善,难免使得一些低质量的专利侥幸通过审查而得到授权,从而影响整体质量。相反,美国专利局是世界公认的审查制度最为严格的机构之一,美国专利的权利要求数量也可以充分体现这一点,这也使得美国专利整体的创新程度和质量较高。欲提高中国专利质量,还应进一步完善专利审查监管制度,从整体上引导技术研发人员提高专利技术保护范围,进而提升技术的创新性和专利质量。

3.6 核心专利对比核心专利是指在某一特定的技术领域内,具有较高影响力的专利技术,在产品的设计、生产以及材料等多方面都具有突破性的创新,在短时间内无法被其他技术所逾越或取代的关键技术。对核心技术的识别通常采用专利的被引用频次,被后续专利引证次数越多,证明专利的价值越大,创新程度较高[16-17]。本文限定被引证次数超过10次的专利为核心专利,统计后共得到473项基本核心专利和2 638项同族专利。

从4个国家核心专利的时间分布看,美国从1974年首次出现之后,呈现出波动上升的趋势,进入21世纪有一定下降的趋势。德国则保持相对稳定的水平,基本保持在每年4项左右。日本从1978年有核心专利以来,中间有8年没有出现,其他各年基本保持在2项左右,无较大的波动。中国从1985年以来还没有相关的核心专利,以中国为优先权国家的5项核心专利也分别由耐克、阿迪达斯以及Johnson G G持有。

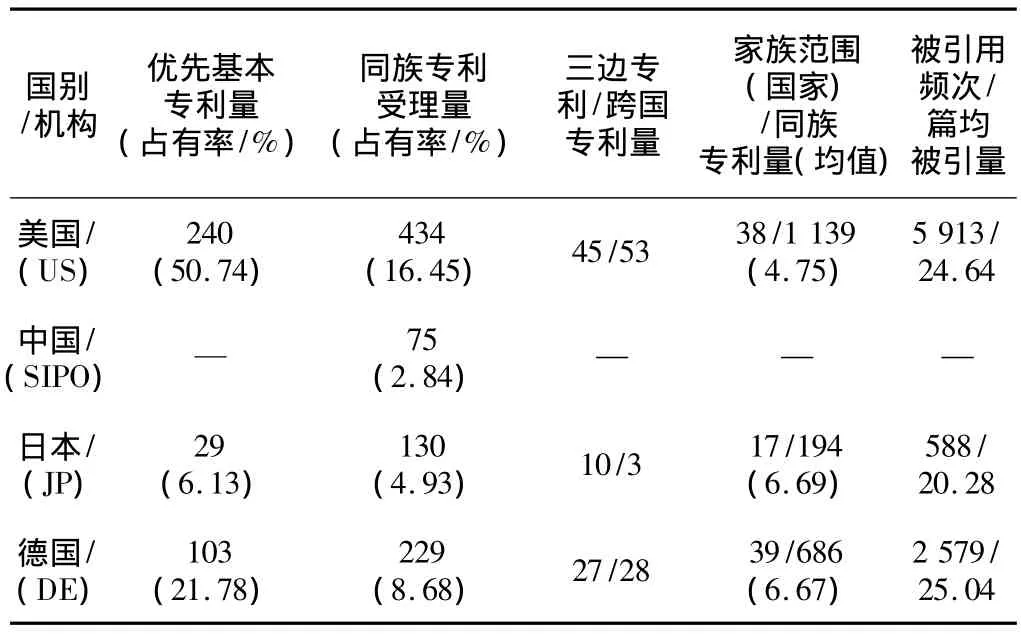

对4个国家的核心专利按照不同的维度指标进一步统计得出,美国优先申请的核心专利有240项,占所有核心专利的50.74%,并且波及世界38个国家和地区,共有1 139项同族专利,如此可以看出美国在核心技术领域霸主地位的稳固性,同时不仅仅局限于国内技术市场,同时积极开发争夺国际市场。德国和日本分别拥有103和29项核心专利。从国际范围看,德国共涉及39个国家和地区,日本涉及17个。另外从4个国家的专利局受理核心专利数量看,德国有229项、日本有130项、美国则有434项,这表明除了美国本身掌控的240项核心专利外,同时也吸引了全球194项他国专利申请。中国目前还没有被引频次超过10次的核心专利,但是中国专利局受理的全球核心专利有75项(表5)。

表5 中、美、日、德核心专利对比Table 5 The comparisons of core patents in China,United States,Japan and Germany 项

以上现状一方面说明美国、德国和日本在占据本国市场的同时积极开拓全球市场,另一方面也说明中国在核心技术方面不仅不能掌控本国市场的主动权,相反本国的技术市场都被其他国家侵占,以通过对核心技术的掌控争夺国内高端产品的市场营销份额。国内受理的他国申请的核心专利越多,对本国企业造成的冲击越大。如果这种恶性循环持续下去,最终会使得国外公司在国内申请的核心专利增多,国内公司则只能在边缘技术上进行低质量的开发生产。因此,专利数量不能完全体现技术领域的话语权,要想在领域内取得一席之地还要提升专利质量。

4 结论与建议

4.1 结论(1)从总体发展趋势看,中国从1985年才颁布首部“专利法”,使得涉足运动鞋相关技术研发的时间较晚,在20世纪以前国外在量上占据了绝对优势。随着中国加入WTO以及各项专利制度的不断完善,2004年之后申请量不断增长,甚至一度超过日本和德国,从而在申请量上占据了一定的优势。

(2)从专利质量的各项指标看,中国发明专利所占比例仅为25%,其他3个国家发明专利占比均在60%以上,并且中国在专利被引频次上也较低,篇均被引次数仅有0.83次;能够体现专利质量的跨国专利、三边专利和异国同族专利较少,多数申请仍局限在国内技术市场;专利的引文量较少,技术的知识基础较为薄弱,技术研发缺乏较好的关联性和持续性;在专利的审查方面,专利的权利保护范围明显低于其他3个国家,也体现了专利审查制度的不完善;在核心专利上,美国和德国在量上占据了绝对的优势,在掌控本国市场主动权的同时,并积极争夺他国技术市场,我国尚未出现高被引的核心专利。

(3)虽然我国在运动鞋专利技术领域的申请量上有了较大的进步,但是在专利质量的各项指标中都明显处于弱势,多数技术还停留在低技术含量的外观设计和实用新型的边缘技术上,这也成为阻碍中国取得国际技术市场主动权的重要瓶颈。此外,随着国外知名品牌不断在国内进行核心专利技术的布局,从而实现对国内高端技术市场的控制,严重影响国内企业在技术研发方面的发展,进而影响整个产业的发展,提升国内体育用品专利技术研发质量迫在眉睫。

4.2 建议首先,借鉴国外专利制度的优势,进一步完善专利的审查制度和提高专利代理服务的质量,在专利审查过程中进行严格把关。其次,通过产学研相结合增强基础性技术研究水平,提高核心技术的研发量,避免长期以来对国外基础研究的依赖。最后,加大政府对企业的资助,鼓励高质量专利技术进行跨国申请,提升国际专利的比重,积极应对国外企业的挑战。

[1] 国家体育总局.体育事业和体育产业发展“十二五”规划纲要[EB/OL].[2014-08-10].http://www.sport.gov.cn/n16/n1077/n1467/n1843577/1843747.html

[2] 郑红蕾.专利数量、专利质量与创新驱动发展的辩证思考[N].中国知识产权报,2014-04-04(8)

[3] 王磊,司虎克.基于Orbit数据库的国际运动鞋专利技术发展现状分析及启示[J].体育科学,2014,34(1):83-89

[4] 张元梁,司虎克.国际网球专利技术领域竞争情报的可视化分析[J].中国体育科技,2013,49(6):57-65

[5] 石书德.从主要专利质量指标看我国专利的发展水平[J].科技和产业,2012(7):123-126

[6] Fabry B,Ernst Auh,Langholz J.Patent portfolio analysis as a useful tool for identifying R&D and business opportunites-an empirical application in the nutrition and health industry[J].Word Patent Information,2006(3):215-225

[7] 程良友,汤珊芬.我国专利质量现状、成因及对策探讨[J].科技与经济,2006(6):37-40

[8] 刘玉琴,汪雪峰,雷孝平.基于文本挖掘技术的专利质量评价与实证研究[J].计算机工程与应用,2007(3):12-14

[9] Graf S W.Improving patent quality through identification of relevant prior art:approaches to increase information flow to the patent office[J].Lewis Clark Law Review,2007,11(2):495-519

[10] 杨利锋,陈凯华.中国电动汽车技术水平国际比较研究——基于跨国专利的视角[J].科研管理,2013,34(3):128-135

[11] 宏飞.阿迪达斯:运动品牌的“领跑者”[J].东方企业文化,2008(9):18-21

[12] 马天旗,刘欢.利用专利引证信息评价专利质量的改进研究[J].中国发明与专利,2013(1):58-61

[13] 王燕玲.基于专利分析的行业技术创新研究[J].科学学研究,2009(4):13-17

[14] 郑金,张驰,文毅.我国电力行业专利质量研究及发展建议[J].中国发明与专利,2014(1):11-14

[15] 卞志昕.专利长度指标对比分析及实证研究[J].图书情报工作,2013,57(8):97-103

[16] 孙涛涛,唐小利,李越.核心专利的识别方法及其实证研究[J].竞争情报,2012(4):80-84

[17] 张元梁,司虎克,蔡犁,等.体育用品核心企业专利技术发展特征研究——以耐克公司为例[J].中国体育科技,2014,50(3):124-131