基于物联网的科学健身指导模型的构建与验证

平 杰, 肖 毅, 周成林, 李 颂

(1.上海体育学院 学院办公室,上海200438;2.上海体育学院 中国乒乓球学院,上海200438;3.上海体育学院 研究生处,上海200438;4.上海体育学院经济管理学院,上海200438)

自《全民健身计划纲要》和《全民健身计划(2011—2015)》颁布实施以来,我国全民健身运动发展取得了可喜的成绩,主要表现为:国民的体育健身意识不断增强,体育人口比例不断增长,体育健身场地和设施逐年增多,国民体质不断增强[1]。然而,开展全民健身运动过程中也暴露出了一些问题,主要表现为:①公共健身场地和设施数量不足且布局不合理,人均体育场地面积较少,公共体育资源向居民开放率低[2];②大众科学健身意识不强、健身过程缺乏科学指导,“健身”变“损身”的事件时有发生[3];③缺乏及时有效的健身效果评估与反馈手段,未能建立个人健身档案,“信息孤岛”现象严重[4];④健身指导人员匮乏且服务质量不佳,从而影响了大众的健身热情,在一定程度上制约了全民健身事业的发展[1]。

鉴于开展全民健身运动过程中存在的一些问题,以及物联网技术的不断发展及其在其他领域的广泛应用,本文在深入研究健身数据实时采集与传输、健身状态监控与指导、健身效果评价与反馈、物联网及云计算等关键技术基础上[5-6],运用物联网及其相关技术,构建基于物联网的科学健身指导模型,从而创新大众健身指导与监控模式,推进传统健身行业的转型与升级,推广科学健身的理念和方法,进一步激发大众的健身热情。

1 基于物联网的科学健身指导模型的构建

为深入了解大众健身的设施、健身数据采集、健身指导与监控手段、健身效果评估与反馈、健身指导的持久性等方面的现状,本文自行设计了“科学健身现状调查问卷”。问卷各量表的克隆巴赫a系数值均在0.8以上;问卷的KMO值在0.7以上,其信效度均符合要求。随机选取了9个健身苑点,问卷发放总计620份,回收558份,回收率为90%,其中有效问卷501份,有效率为81%。运用SPSS20.0对问卷调查结果进行统计分析,得知目前大众健身过程普遍存在的问题是:健身设施不具备数据采集与传输功能,未能实时采集健身数据;健身过程缺乏有效的健身指导与监控;缺乏健身效果的评价与反馈;无法创建个人健身档案,健身指导缺乏持久性;科学健身意识薄弱,健身效果不理想。以上这些问题为本文后续科学健身指导模型核心环节的构建及其功能定位奠定了坚实的基础,以确保构建模型的针对性和实用性。

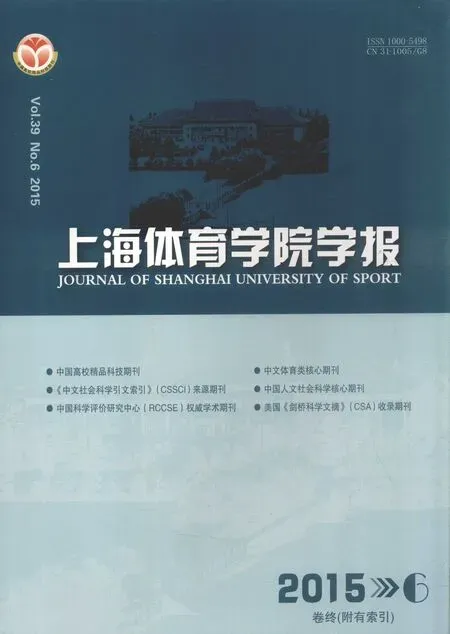

1.1 模型的构建鉴于物联网技术的快速发展及其广泛应用[7-11],以及大众健身过程中普遍存在的问题,根据信息科学的基本观点、物联网的基本定义及其信息功能模型[12-13],本文构建基于物联网的集运动健身、数据采集、指导与监控、评估、反馈、个性化健身咨询为一体的新型、闭环科学健身指导模型(图1)。

图1 基于物联网的闭环科学健身指导模型Figure 1.Scientific fitness instruction model based on Internet of Things

1.2 模型的核心环节及其相互关系模型的核心要素主要包括以下4个部分:基于物联网的健身数据实时采集;健身过程的指导与监控;健身效果的评价与反馈;个性化健身咨询。

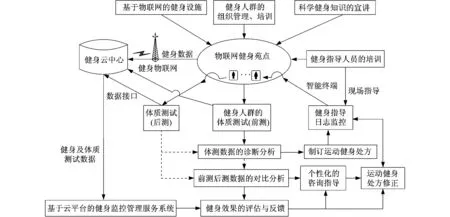

(1)基于物联网的健身数据实时采集。该环节主要由物联网健身器械、物联网数据采集与传输模块、健身数据云中心等要素构成。其主要功能是实时采集健身过程中产生的健身数据,并将其通过数据感知与传输模块自动上传到后台健身数据云中心(健身云中心负责对健身数据进行分类存储和加工处理,是整个模型的数据存储和中转枢纽)。它以物联网健身器械为依托,以物联网为传输媒介,以健身云中心为数据存储容器,其信息功能模型如图2所示[14]:物联网健身设施的识别(利用授权二维码)和健身数据的感知功能(利用智能传感器感知、识别健身设施和健身者的状态及其变化);健身数据传输功能(包括将健身数据从健身设施传输到后台健身云中心;将处理后的健身数据从健身云中心传输到健身过程监控与指导系统,将运动处方、健身效果评价报告及健身指导意见等信息反馈给健身者);健身数据处理功能(其目的是获取新的健身信息,如健身效果的评价、专家指导意见、健身计划的执行情况及健身目标的完成情况等,为健身效果的评估与反馈提供可靠的数据支撑);健身信息施效功能(指健身效果评估与专家反馈意见等用于指导或改善健身者的实际健身行为。如选择新的运动健身项目,修订健身计划,调整健身目标等,从而指导健身人群按修订后的运动处方进行运动健身)。

图2 健身物联网信息功能模型Figure 2.Information function model of fitness based on the Internet of Things

基于物联网的健身数据实时采集是整个健身指导模型的基础环节,为后续健身者健身档案的建立、健身过程监控与指导系统、健身效果的评价与反馈,以及个性化健身咨询提供数据。

(2)健身过程的指导与监控。健身过程的指导与监控包括现场指导和远程指导与监控两部分。现场指导主要包括健身指导人员对健身者面对面的指导,以及科学健身知识的宣讲和科学健身与慢病预防等专题讲座。远程指导与监控主要通过“基于云平台的健身过程与指导监控系统”(以下简称“健身指导系统”)实现。健身指导系统是整个科学健身指导与监控模型实施的主要载体,其功能主要包括健身人群信息管理、健身指导员信息管理、体质测试数据管理、健身处方的制订与管理、健身过程的动态监控与指导、健身计划的执行情况、健身档案的创建与维护等。该系统运用物联网技术从健身数据云中心提取运动健身数据,并根据运动健身计划及其健身目标形成健身过程监控分析报告和健身指导意见,通过智能健身终端(智能手机、IPAD等)及时反馈给健身者,从而实现健身过程的动态监控与指导。

该健身指导系统为在线、远程自助式服务系统,为大规模的健身人群进行个性化、科学化的健身指导与监控提供了技术支持平台。健身过程的指导与监控是模型的核心实施环节,其数据来源于基于物联网的健身数据实时采集环节,所建立的健身处方以及个人健身档案为后续健身效果的评价与反馈、个性化的健身咨询提供了数据来源。

(3)健身效果的评价与反馈。该环节是科学健身指导模型构成闭环的重要一环,也是健身指导模型影响大众健身效果的关键环节。其主要功能是对健身者最近2次体质测试结果数据进行对比分析,并根据体质测试综合评价的相关标准,对其近期的健身效果进行综合评价。评价的结果及指导意见将通过手机短信、健身指导与监控系统、手机App软件或物联网智能终端等方式反馈给健身者,以使健身者能实时了解和掌握自己健身的状况,有助于激发健身热情。健身效果的评价与反馈环节生成的健身指导意见为后续个性化健身咨询环节提供了可靠的依据。

(4)个性化健身咨询。由于健身者个体之间存在的差异性,健身指导系统给出的健身反馈意见并不一定完全适合每个健身者。为此,本模型设计了个性化咨询环节,用于健身者向健身指导专家进行咨询,根据自身的状况并结合健身指导系统的反馈意见进行运动健身处方的修订,及时调整运动健身的目标,制订新的运动处方,以帮助健身者科学地选择健身项目和设定运动的强度、时间和频次,更有效地指导后续运动健身,避免盲目、随意地进行运动锻炼,减少运动伤害事故的发生,提升运动健身的效果。

该环节是影响大众健身效果的重要补充,是健身指导模型的终点,也是新的运动健身处方执行的起点。至此,一个闭环的健身指导与监控系统已经形成。

2 基于物联网的科学健身指导模型的验证

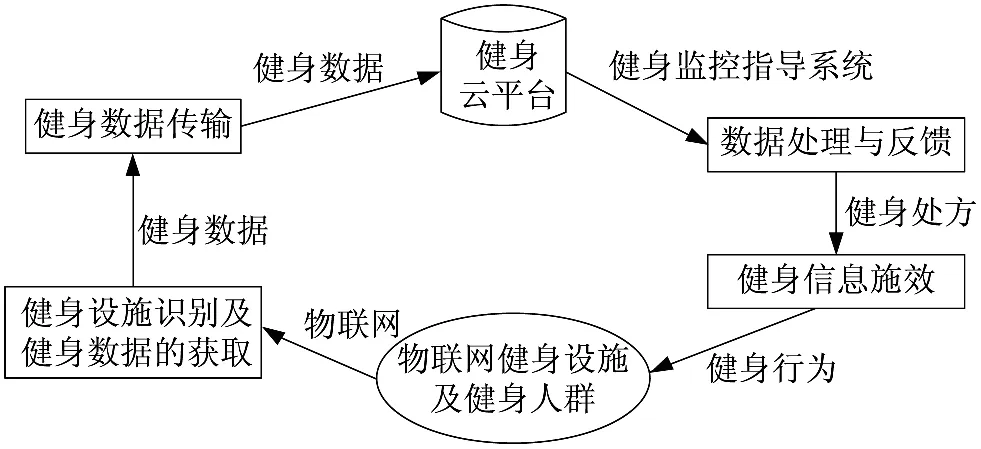

2.1 业务流程基于物联网的科学健身指导与监控的业务流程如图3所示。

图3 基于物联网的科学健身指导业务流程Figure 3.The process of fitness instruction based on the Internet of Things

健身人群通过物联网健身器械产生运动健身数据,数据采集与传输模块通过有线或无线数据采集接口(WiFi或RFID),将健身数据通过移动互联网实时上传至后台健身数据云中心(体质测试数据也上传到后台数据云中心)。健身数据云中心对数据进行分类、加工、筛选和存储。运动健身监控指导专家团队对分类数据进行提取与专业分析,形成符合健身者的个性化运动处方,并将运动处方存储在健身数据云中心。健身指导人员通过调取存储在健身数据云中心的运动处方,分析和了解健身者的运动处方,对健身者进行现场指导与运动干预,以监督其健身计划的实施。运动健身监控管理云中心对健身和体质测试数据进行综合诊断分析,对健身效果进行评估,并将评估结果和指导意见通过手机短信、健身监控与指导系统、手机App软件、智能终端等渠道反馈给健身者。

2.2 模型的验证为验证基于物联网的科学健身指导模型的有效性,并为其推广应用提供依据,本文将该模型应用于指导大众健身的实践。随机选取了108名健身者(男52人,女56人,年龄28~60岁,平均年龄43.6岁)作为干预对象,根据科学健身指导模型的业务流程对其进行为期3个月的科学健身指导与监控(每周至少3次,每次锻炼1 h左右),并在干预前后进行体质测试。通过对比分析干预前后体质测试指标的变化情况对其健身效果进行综合评价,结果如表1所示。

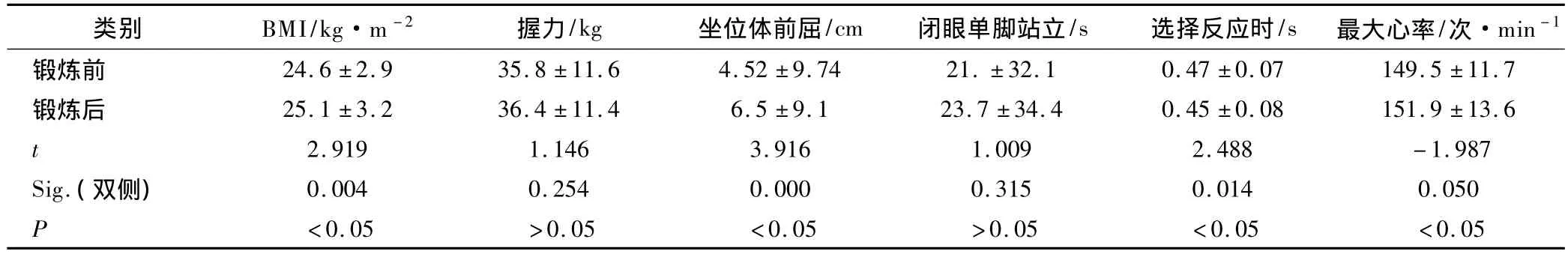

表1 受试者体质检测(前测、后测)指标配对样本t检验Table 1 The Paired-samples t test on subjects’physique test(before and after)

根据配对样本t检验分析的结果,经过3个月的运动健身干预后,体质测试指标中的BMI、坐位体前屈和最大心率有显著性变化(P<0.05);选择反应时经过体育锻炼后反应时间明显缩短(P<0.05);握力和闭眼单脚站立无显著性变化(P>0.05)。综上,健身人群在经过3个月的物联网科学健身锻炼后,身体的柔韧性、反应能力、心肺功能和BMI产生了较为显著性的变化。此外,通过对健身指导人员和50位随机抽取的健身干预对象进行访谈得知,经过3个月的科学健身指导干预,健身者的科学健身意识和习惯均得以改善。

在为期3个月的物联网科学健身指导过程中,经过科学健身知识的不断宣讲和体育健身指导人员的指导,健身人群对科学健身的理解增强,纠正了以往运动健身过程中认识上的误区(如锻炼的时间越长越好、力量练习时负重越大效果越好等),提升了科学健身的意识。此外,健身者在健身项目的选择,运动时间、强度和频次的设定,健身的规律性等方面均更趋于合理和科学。

3 基于物联网科学健身指导模型的分析评价

3.1 优势(1)通过智能终端实现运动健身过程的监控和预警。基于物联网的科学健身指导利用物联网和云计算技术实时采集健身过程的动态健身数据,通过云处理中心,形成健身者个人的健身效果分析报告及指导意见,并通过智能化的物联网终端(如手机、IPAD等)反馈给健身者,使健身者及时了解并纠正其健身过程中的错误健身方式。此外,当健身者未完成既定的健身计划内容时(如每周锻炼次数、每次锻炼时间未达到要求),健身云处理中心会通过智能终端提醒健身者,从而实现健身过程的实时监控和预警。

(2)创建健身大数据,实现“康体融合”。基于物联网的科学健身指导新模式将每位健身者的健身数据存储在云数据中心,形成全民健身的大数据。健身人群可以通过物联网智能终端随时查看和了解自己的健身情况,也可以将这些数据直接传送给医生,再由医生给出诊断或康复建议,从而为实现“康体融合”提供大数据支撑平台,有利于提高国民的整体健康水平,推进体育强国建设进程。

(3)促进健身产业的发展。基于物联网的健身指导新模式需要进行大量物联网健身产品的开发、推广和应用,以增加大众健身产品和服务的供给,满足大众不断增长的多样化、个性化健身需求,从而为壮大我国健身产业发展的规模和整体实力提供契机,有利于促进我国健身产业的发展。

3.2 不足 (1)需要大量资金投入。基于物联网的科学健身指导需要依靠物联网的健身器材,该器材需要进行研发或升级改造,因此前期资金投入较多。此外,在健身指导与监控的实施过程中,还需要大量的健身指导人员和专家。故在整个科学健身模型的实施过程中,需要投入大量的人力、物力和财力。

(2)对网络带宽的稳定性有所要求。基于物联网的科学健身指导是建立在物联网技术基础上的,在应用过程中,大量的健身数据需要实时传输,这就对网络的稳定性和带宽有较高的要求。

(3)不能覆盖所有的健身人群。基于物联网的科学健身指导需要使用智能终端,如智能手机、IPAD等,因此,对于健身人群具有一定的选择性。随着全民健身运动的不断开展、网络技术日新月异的发展,以及智能手机应用的逐渐普及,这些不足将会逐步得到改善。

4 结束语

目前我国大众的科学健身意识比较薄弱,健身过程缺乏科学有效地指导、监控、评价与反馈,无法创建个人健身档案,健身指导缺乏持久性,健身效果并不理想。

基于物联网的科学健身指导模型以物联网健身设施为应用终端,运用物联网和云计算等现代高新技术,实时采集、传输和存储健身数据,为健身者建立个人健身档案,实现对健身者持久的健身指导与监控,从而激发大众参与体育健身的持久性。

基于物联网的科学健身指导与监控是一种全新的闭环健身指导模型。该模型集体质测试,健身处方制订,健身指导与监控,健身数据的采集、传输、处理与反馈,个性化咨询与指导等环节为一体,构建一个闭环的健身指导与监控系统,从而提高健身指导服务的质量和效率,推进传统健身行业的转型与升级,催生新的健身业态。

[1] 朱冀,詹晓燕.我国全民健身运动发展探讨——基于《全民健身条例》的思考[J].广西社会科学,2015(1):160-163

[2] 国家体育总局.第六次全国体育场地普查数据公报[N].中国体育报,2014-12-03(1)

[3] 李翔,王少武.浅谈全民健身活动的发展历程与存在的问题[J].文体用品与科技,2015(4):6-9

[4] 杨艳.浅谈我国实施全民健身运动存在的问题及对策[J].中共太原市委党校学报,2011(4):51-53

[5] 谭琳.论《全民健身计划》实施背景下的新观念建设[J].南京体育学院学报:自然科学版,2011(3):118-120

[6] 周学荣,吴明.新起点、新跨越——《全民健身计划》新点解析[J].体育与科学,2012,33(1):92-95

[7] 李坡,吴彤,匡兴华.物联网技术及其应用[J].国防科技,2011(1):18-22

[8] 俞磊,陆阳,朱晓玲,等.物联网技术在医疗领域的研究进展[J].计算机应用研究,2012(1):1-7

[9] 任华,邹承俊.基于物联网的智能农业系统研究与实现[J].物联网技术,2014(6):66-68

[10] International Telecommunication Union.Internet Reports 2005:The Internet of Things[R].Geneva:ITU,2005:1-3

[11]European Research Projects on the Internet of Things(CERP-IoT)Strategic Research Agenda(SRA).Internet of things-strategic research roadmap[EB/OL].[2014-05-12].http://ec.Europe.eu/information-society/policy/rfid/documents/in_cerp.pdf

[12] 孙其博,刘杰,黎羴,等.物联网:概念、架构与关键技术研究综述[J].北京邮电大学学报,2010(3):1-9

[13] 黄映辉,李冠宇.物联网:标志性特征与模型描述[J].计算机科学,2011(1):4-6

[14] 钟义信,周延泉,李蕾.信息科学教程[M].北京:北京邮电大学出版社,2005:16-18