不同年龄段和不同体重指数的PCOS患者特征分析

王亚平,陈蓉*,林守清,刘大菊

(1.中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院,北京 100730;2.大连市中心医院,大连 116033)

多囊卵巢综合征(PCOS)是临床常见的一种妇科内分泌疾病,在青春期和育龄期阶段发病率高,因其存在很多临床问题而越来越引起关注。PCOS在临床表现和实验室检查方面呈高度异质性,病程漫长,目前多认为PCOS是一种终身疾病,需要对患者进行定期监测。有学者对PCOS的自然病程进行了随访研究,发现接近围绝经期的PCOS女性经常会恢复规律性的月经,体内的雄激素水平随之下降,其原因为卵巢老化,抑制素水平降低,卵泡刺激素(FSH)水平逐渐升高,所以月经周期改善[1]。为了解PCOS患者随着年龄增长,临床表现和实验室指标的变化,根据2011年中华医学会内分泌学组制定的我国的PCOS诊断标准[2],回顾性收集了北京协和医院妇科内分泌和妇女健康中心的PCOS患者,分析不同年龄段和不同体重指数(BMI)的PCOS患者的临床特征和实验室指标,以助于我们更全面认识这个疾病,在不同阶段更有侧重点地关注PCOS。

资料与方法

一、研究对象

回顾性分析2004年至2010年期间在北京协和医院妇科内分泌和妇女健康中心就诊的PCOS患者352例。采用2011 年中华医学会内分泌学组制定的PCOS的诊断标准[2]:(1)月经异常(必备条件)如月经稀发、闭经、不规则出血;(2)高雄激素的临床表现和/或高雄激素血症及(3)超声表现为多囊卵巢(一侧或双侧有12个以上直径为2~9mm 的卵泡,和/或卵巢体积大于10ml)(符合其中之一)。并排除其他疾病(如先天性肾上腺皮质增生、库欣综合征、分泌雄激素的肿瘤),近3 个月未服用激素类药物。

二、研究方法

1.资料收集:病历资料记录了人口学资料、病史、查体、辅助检查、诊断和治疗等信息,每一例病历都进行了复核,诊断明确。每例均描述了患者的月经状态,痤疮、多毛及黑棘皮征的发生情况,并有性激素、硫酸脱氢表雄酮(DS)、空腹血糖(GLU)和胰岛素(INS)、血脂4项检测结果。

2.定义:(1)痤疮:面部、前胸和后背等处连续3月以上多发痤疮;(2)多毛:根据Ferriman-Gallway毛发评分标准,总分≥2 分定义为多毛[3];(2)黑棘皮症:阴唇、颈背部、腋下、乳房下和腹股沟皮肤褶皱部位灰褐色色素沉着。

3.分组:根据年龄将患者分成4 组,分别为<20岁、20~<25岁、25~<30岁以及≥30岁组,分析其月经状态、BMI以及痤疮、多毛、黑棘皮症的发生情况;比较4 组患者性激素水平、DS、GLU 和INS、血脂4项的情况。

再根据BMI分为BMI≥24kg/m2超重或肥胖组[4],BMI<24kg/m2体重正常组;观察上述指标。

4.检测方法回顾:(1)性激素测定:患者于早卵泡期或闭经期(B超下无优势卵泡)取清晨空腹静脉血。采用Roche Elecsys 2010型仪器,化学发光法测定性激素水平,批间变异=6.4%,批内变异=6%。(2)GLU 和空腹INS检测:GLU 用贝克曼的AU5800仪器,已糖激酶法测定,正常值范围3.6~6.1mmol/L;空腹INS的测定仪器是西门子XP,方法是化学发光法,其正常值范围5.2~17.2mU/L。(3)血脂4项测定:检测仪器为贝克曼的AU5800仪器,高密度脂蛋白(HDL-C)采用直接法测定,其余3项采用酶法测定。血脂4项的正常值范围:总胆固醇(TC)2.85~5.70 mmol/L,甘油三酯(TG)0.45~1.70 mmol/L,HDL-C 0.93~1.81 mmol/L,低密度脂蛋白(LDL-C)2.07~3.63mmol/L。

三、统计学方法

全部资料输入Epidata 3.02数据库,采用双份录入并核对后进行统计学处理。用SPSS 17.0统计软件包进行分析。计量资料数据以(±s)表示,率的比较采用χ2检验,组间均数的比较采用方差分析,以P<0.05 为统计学差异有显著性,P<0.01为统计学差异有极显著性。

结 果

一、一般情况

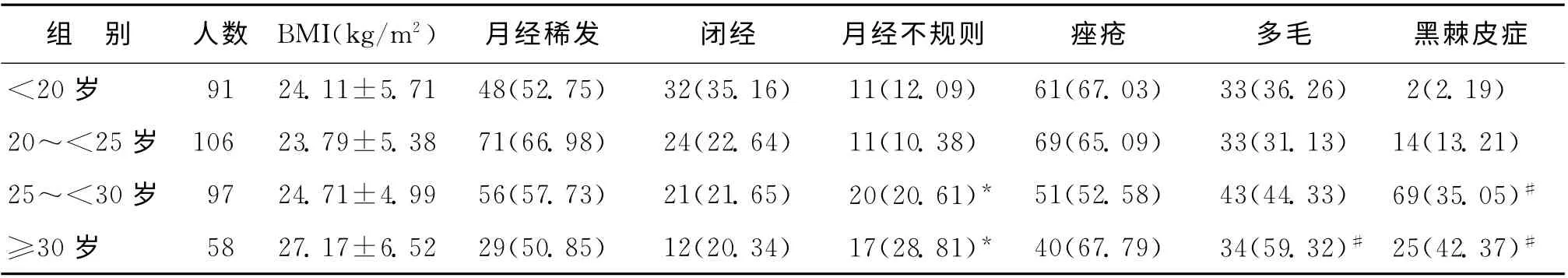

1.按年龄分组:<20岁组91例、20~<25 岁组106 例、25~<30 岁 组97 例 以 及≥30 岁 组58例。4组BMI均值达到超重的标准,在同年龄段中BMI 在超重标准以上的患者比例分别为:<20岁组为39.56%,20~<25岁组为35.84%,25~<30岁组为52.57%,≥30岁组为63.79%。超重或肥胖的患者在≥25岁的两组中显著多于≤24岁的两组(P<0.05)。

每组中都有超过50%的患者月经状态为月经稀发,各组中月经稀发及闭经患者所占比例均无显著性差异(P 均>0.05);各组闭经患者所占比例无显著性差异(P>0.05)。≥25岁的患者月经状态为月经不规则者显著高于<25 岁的患者(P<0.01)(表1)。

各组痤疮患者所占比例无显著性差异(P>0.05);多毛和黑棘皮症的发生率各组之间有极显著性差异(P<0.01),年龄段越高多毛和黑棘皮症的发生率越高(表1)。

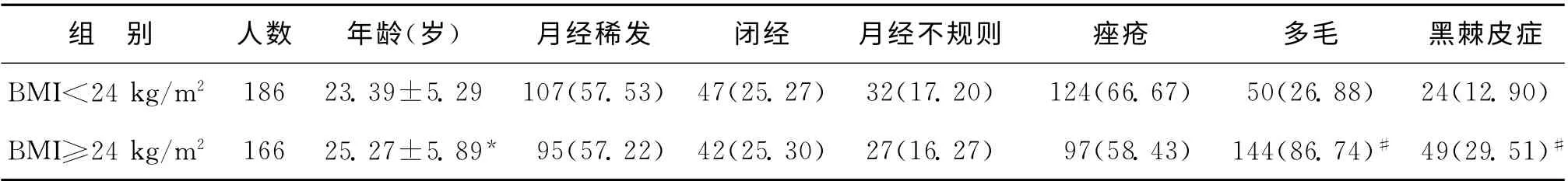

2.按BMI分组:体重正常组(BMI<24kg/m2)患者186人,平均年龄(23.39±5.29)岁;体重超重或肥胖组(BMI≥24kg/m2)患者166人,平均年龄(25.27±5.89)岁。两组年龄有显著性差异

(P<0.05)。

月经状态两组间无显著性差异(P>0.05);超重或肥胖组中多毛和黑棘皮症的发生率显著高于体重正常组(P<0.01)(表2)。

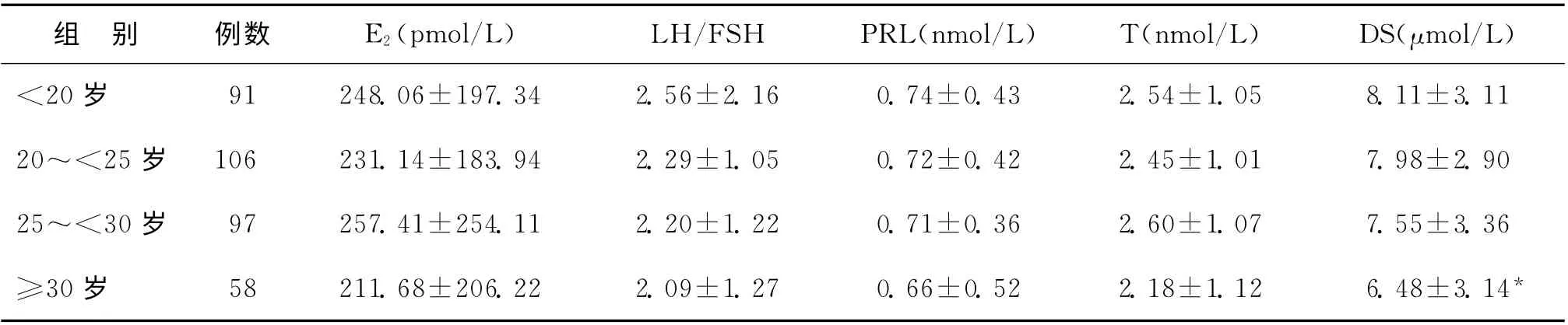

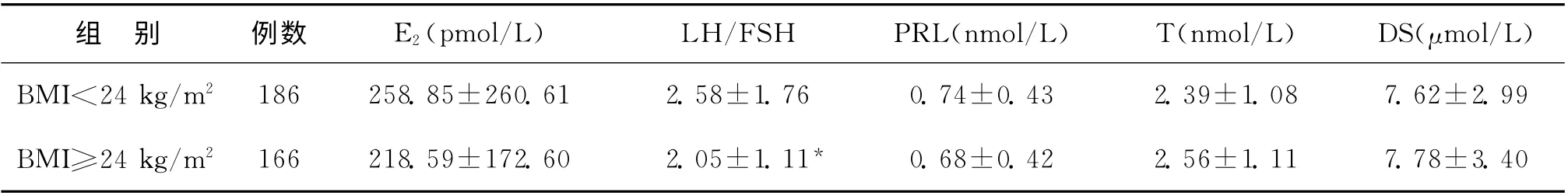

二、性激素水平情况的比较

1.按年龄分组:各年龄组的性激素水平无显著性差异(P>0.05),但E2、LH/FSH、泌乳素(PRL)、睾酮(T)随年龄的增长有所下降;≥30 岁组DS 水平显著低于<30岁的其他3组(P<0.05)(表3)。

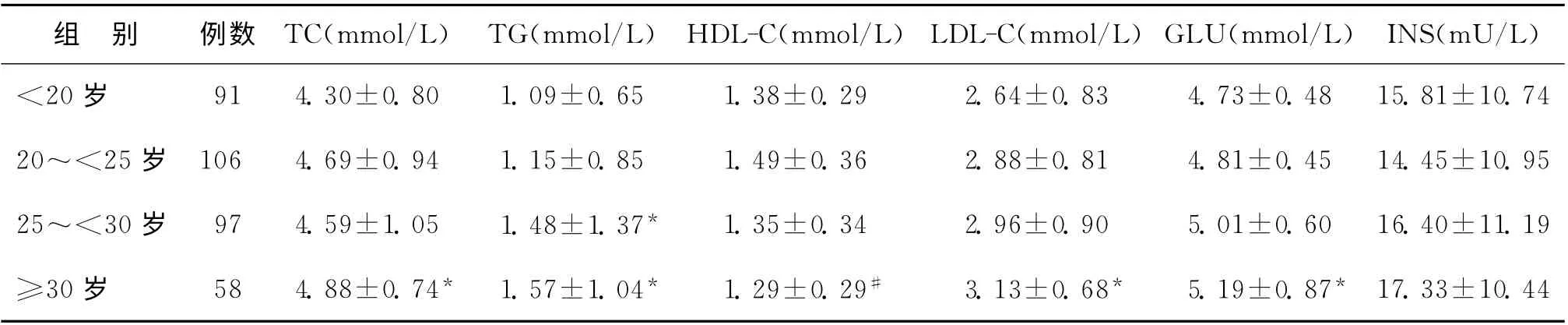

三、血脂4 项、空腹血糖、空腹胰岛素水平的比较

1.按年龄分组:随着年龄的增长,TC、TG、LDL-C、GLU 增高,而高密度脂蛋白(HDL-C)下降,其中≥30岁组与20~<25岁组比较有显著性差异(P<0.01);INS 各年龄组间无显著性差异(P>0.05)(表5)。

血脂异常者在<20岁组占16.43%,20~<25岁组占21.70%,25~<30岁组占38.14%,≥30岁组占41.38%,随年龄段的增高,血脂异常的比例递增。

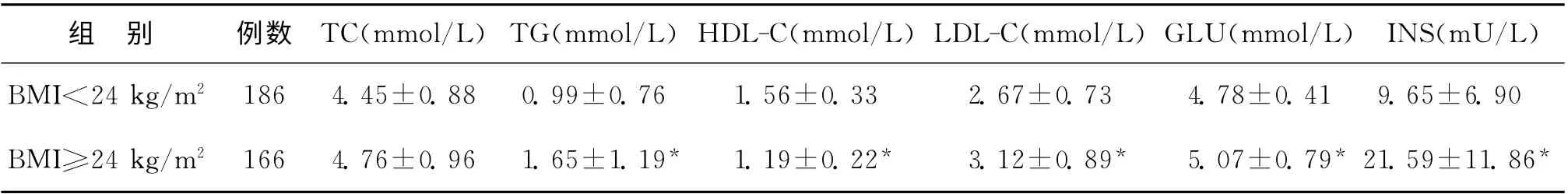

2.按BMI分组:BMI≥24kg/m2的PCOS 患者的血脂、空腹血糖和胰岛素水平的均值明显高于BMI<24kg/m2的患者(P<0.05)。

表1 不同年龄段各组的月经状态和常见的内分泌体征[(±s),n(%)]

表1 不同年龄段各组的月经状态和常见的内分泌体征[(±s),n(%)]

注:与<20岁及20~<25岁组比较,*P<0.05,#P<0.01

组 别 人数 BMI(kg/m2)月经稀发 闭经 月经不规则 痤疮 多毛 黑棘皮症<20岁 91 24.11±5.71 48(52.75) 32(35.16) 11(12.09) 61(67.03) 33(36.26) 2(2.19)20~<25岁 106 23.79±5.38 71(66.98) 24(22.64) 11(10.38) 69(65.09) 33(31.13) 14(13.21)25~<30岁 97 24.71±4.99 56(57.73) 21(21.65) 20(20.61)* 51(52.58) 43(44.33) 69(35.05)#≥30岁 58 27.17±6.52 29(50.85) 12(20.34) 17(28.81)* 40(67.79) 34(59.32)# 25(42.37)#

表2 不同体重指数组的月经状态和常见的内分泌体征[(±s),n(%)]

表2 不同体重指数组的月经状态和常见的内分泌体征[(±s),n(%)]

注:与BMI<24kg/m2 组比较,*P<0.05,#P<0.01

组 别 人数 年龄(岁)月经稀发 闭经 月经不规则 痤疮 多毛 黑棘皮症BMI<24kg/m2 186 23.39±5.29 107(57.53) 47(25.27) 32(17.20) 124(66.67) 50(26.88) 24(12.90)BMI≥24kg/m2 166 25.27±5.89* 95(57.22) 42(25.30) 27(16.27) 97(58.43) 144(86.74)# 49(29.51)#

表3 不同年龄段各组激素水平的结果(±s)

表3 不同年龄段各组激素水平的结果(±s)

注:与30岁以下3组比较,*P<0.05

组 别 例数 E2(pmol/L) LH/FSH PRL(nmol/L) T(nmol/L) DS(μmol/L).05 8.11±3.11 20~<25岁 106 231.14±183.94 2.29±1.05 0.72±0.42 2.45±1.01 7.98±2.90 25~<30岁 97 257.41±254.11 2.20±1.22 0.71±0.36 2.60±1.07 7.55±3.36≥30岁 58 211.68±206.22 2.09±1.27 0.66±0.52 2.18±1.12 6.48±3.14<20岁 91 248.06±197.34 2.56±2.16 0.74±0.43 2.54±1*

表4 不同体重指数各组性激素水平的结果(±s)

表4 不同体重指数各组性激素水平的结果(±s)

注:与BMI<24组比较,*P<0.01

组 别 例数 E2(pmol/L) LH/FSH PRL(nmol/L) T(nmol/L) DS(μmol/L)BMI<24kg/m2 186 258.85±260.61 2.58±1.76 0.74±0.43 2.39±1.08 7.62±2.99 BMI≥24kg/m2 166 218.59±172.60 2.05±1.11*0.68±0.42 2.56±1.11 7.78±3.40

表5 不同年龄段各组血脂四项、空腹血糖、空腹胰岛素水平的结果(±s)

表5 不同年龄段各组血脂四项、空腹血糖、空腹胰岛素水平的结果(±s)

注:与<20岁组比较,*P<0.01;与20~<25岁组比较,#P<0.01

组 别 例数 TC(mmol/L) TG(mmol/L) HDL-C(mmol/L)LDL-C(mmol/L)GLU(mmol/L) INS(mU/L).73±0.48 15.81±10.74 20~<25岁 106 4.69±0.94 1.15±0.85 1.49±0.36 2.88±0.81 4.81±0.45 14.45±10.95 25~<30岁 97 4.59±1.05 1.48±1.37* 1.35±0.34 2.96±0.90 5.01±0.60 16.40±11.19≥30岁 58 4.88±0.74* 1.57±1.04* 1.29±0.29# 3.13±0.68* 5.19±0.87*<20岁 91 4.30±0.80 1.09±0.65 1.38±0.29 2.64±0.83 4 17.33±10.44

表6 不同BMI组血脂4项、GLU、INS水平的结果(±s)

表6 不同BMI组血脂4项、GLU、INS水平的结果(±s)

注:与BMI<24kg/m2 组比较,*P<0.05

组 别 例数 TC(mmol/L)TG(mmol/L)HDL-C(mmol/L)LDL-C(mmol/L)GLU(mmol/L) INS(mU/L)BMI<24kg/m2 186 4.45±0.88 0.99±0.76 1.56±0.33 2.67±0.73 4.78±0.41 9.65±6.90 BMI≥24kg/m2 166 4.76±0.96 1.65±1.19* 1.19±0.22* 3.12±0.89* 5.07±0.79*21.59±11.86*

讨 论

PCOS 是一种很普遍的内分泌和代谢紊乱疾病,主要表现为月经失调和雄激素过多症状如多毛和痤疮,其内分泌异常主要与胰岛素抵抗有关,长期可以导致糖尿病和心血管疾病。

由于PCOS病因尚不明确,临床表现又具有高度异质性,因此目前国际上存在多种诊断标准。这些标准均围绕排卵功能异常、高雄激素和多囊卵巢(PCO)制定的。但这些标准的文献基础主要基于欧美人种,并不完全适合中国汉族女性。与欧美报道的数据比,中国PCOS患者月经异常的发生率偏高,高雄激素的临床表现或高雄激素血症、肥胖、胰岛素抵抗的发生率偏低[3-4]。2011年中华医学会内分泌学组制定了我国的PCOS诊断标准[2],与鹿特丹标准不同的是将月经异常作为诊断PCOS 的必备条件,月经异常可表现为月经稀发、闭经或月经不规则。

本文中,按年龄段分组,每个年龄段组的月经异常都是以月经稀发居多。患有PCOS的女性,往往在高雄激素的刺激下呈现不同程度的多毛现象,本研究中多毛总体的发生率为40.63%,与陈子江等[5]的关于PCOS 的调查研究中的多毛发生率(48.1%)接近。本研究中各年龄组多毛的发生率分别为<20 岁组36.26%、20~<25 岁组31.13%、25~<30岁组44.33%、≥30岁组59.32%,≥30岁组的多毛发生率显著高于<30岁的其他3组患者;痤疮的发生率各年龄组无显著性差异;黑棘皮症的发生率随年龄的增长而明显增加,25~<30岁组和≥30岁组的发生率分别为35.05%和42.37%,显著高于25岁以下两组。按BMI分组,超重或肥胖的患者多毛和黑棘皮症的发生率显著高于正常体重的患者。

本研究结果显示,各年龄组PCOS患者的E2、LH/FSH、PRL、T 水平无显著性差异,但随年龄的增长,均有所下降;30岁以上组DS水平显著低于<30岁的其他3组。研究证实,PCOS患者高LH 水平促使卵巢内卵泡膜细胞和间质细胞分泌过多的雄激素,阻碍卵泡的健康成长;而FSH 的相对不足使颗粒细胞分泌的E2量不足,呈持续性无排卵现象[6]。PCOS患者LH 相对升高,FSH 相对稍低或正常,导致LH/FSH 比值增高,本文显示LH/FSH比值随年龄增长有逐渐下降趋势。有报道指出,接近围绝经期的PCOS 女性经常会恢复规律性的月经,体内的雄激素水平随之下降,其原因为卵巢老化,抑制素水平降低,FSH 水平逐渐升高,月经周期因之改善[1]。本研究中年龄最大的患者40岁,女性在40岁左右开始进入围绝经期。虽然本文只涉及40岁以下的患者,但是结果提示PCOS患者雄激素水平随年龄增长有所下降,如果要了解PCOS患者进入围绝经期的内分泌改变和月经状况,需要进一步长期随诊的结果。

脂代谢异常已被认为是心血管疾病的独立危险因素,因而研究PCOS患者的脂代谢情况具有重要意义。高TC和高TG 血症均为动脉粥样硬化的重要危险因子,血浆LDL-C水平持续升高与动脉粥样硬化的发病率呈正相关,LDL-C 经氧化修饰后致病,HDL-C有抗动脉粥样硬化的作用[7-8]。有研究表明,PCOS 患者的TG、LDL-C 显著高于健康女性,而HDL-C 低于健康女性[9]。本研究中,TC、TG、LDL-C随年龄段增长而显著增高,而HDL-C则显著下降,血脂异常在20岁以下组占16.43%、20~<25 岁 组 占21.70%、25~<30岁 组 占38.14%、30岁以上组占41.38%,意味着年龄越大的PCOS 患者发生心血管疾病的风险越高。虽然INS水平4个年龄段组无显著性差异,但GLU 水平显著增高,意味着糖尿病风险也在增加。

本研究显示超重或肥胖的PCOS患者的血脂、GLU 和INS水平的均值明显高于体重正常患者,Yilmaz等[9]的研究也表明,PCOS 肥胖患者较PCOS非肥胖者有更高的TG 和LDL-C 水平。超重或肥胖患者体重减轻可以降低胰岛素水平,减少胰岛素抵抗,增加胰岛素敏感性,直接或间接影响卵巢功能,减少卵巢雄激素合成和循环的游离T;FSH分泌增加,达到一定浓度,促进卵泡发育,从而恢复月经,甚至恢复排卵[10-11]。20岁以下组的患者虽然很年轻,但也有16.43%存在血脂异常,随年龄段提高,伴有血脂异常的患者的比例越来越高,此外血糖的水平增加得也比较明显。这与长期的病程和BMI越来越高存在一定关系。所以对于病程长、年龄较大的超重或肥胖的PCOS患者,减重治疗就显得尤为关键。为了预防远期并发症,在青春期早期认识和治疗PCOS是非常重要的。治疗的主要目的是减轻胰岛素抵抗,减重和生活方式的调整是很重要的,可以同时进行其它形式的治疗,尤其是在青春期这个决定性阶段。

[1] 陈子江.重视多囊卵巢综合征患者的远期健康风险[J].国际生殖健康/计划生育杂志,2008,27:136-137.

[2] 中华人民共和国卫生部 .多囊卵巢综合征行业标准[S].WS330-2011:1-5.

[3] Hassa H,Tanir HM,Yildiz Z.Comparison of clinical and laboratory characteristics of cases with polycystic ovarian syndrome based on Rotterdam’s criterial and women whose only clinical signs are oligo/anovulation or hirsutism[J].Arch Gynecol Obstet,2006,274:227-232.

[4] 张少娣,张合龙,李萌,等.不同亚型多囊卵巢综合征患者的临床及生化特征比较[J].生殖医学杂志,2014,23:100-104.

[5] 赵君利,陈子江,石玉华,等.育龄期妇女体毛状况调查及其在多囊卵巢综合征诊断中的初步应用[J].中华妇产科杂志,2007,42:590-594.

[6] 孙爱军 主编.实用生殖内分泌疾病诊治精要[M].北京:中国医药科技出版社,2013:56.

[7] Sandhofer A,Kaser S,Ritsch A,et al.Cholesteryl ester transfer protein in metabolic syndrome[J].Obesity(Silver Spring),2006,14:812-818.

[8] Giallauria F,Orio F,Palomba S,et al.Cardiovascular risk in women with polycystic ovary syndrome[J].J Cardiovasc Med(Hagerstown),2008,9:987-992.

[9] Yilmaz M,Biri A,Bukan N,et al.Levels of lipoprotein and homocyseine in non-obese and obese patients with polycystic ovary syndrome[J].Gynecol Endocrinol,2005,20:258-263.

[10] Zhao Y,Fu L,Li R,et al.Metabolic profiles characterizing different phenotypes of polycystic ovary syndrome:plasma metabolomics analysis[J].BMC Med,2012,10:153.

[11] Bu Z,Dai W,Guo Y,et al.Overweight and obesity adversely affect outcomes of assisted reproductive technologies in polycystic ovary syndrome patients[J].Int J Clin Exp Med,2013,6:991-995.

[12] 郁琦,金利娜.第2届全国多囊卵巢综合症及其相关疾病治疗新进展专题研讨会纪要[J].中华妇产科杂志,2007,42:291-293.