基于MALQ的不同听力水平英语学习者元认知意识研究

基于MALQ的不同听力水平英语学习者元认知意识研究

张拥政于翠红

(山东工商学院,烟台,264005)

摘要:本研究借助Vandergrift等(2006)设计的听力元认知意识问卷(MALQ),分别调查了两组听力水平不同的非英语专业本科生的元认知意识状况。通过揭示他们在计划与评估、引导性注意、心理翻译、主体知识和解决问题方面的异同,以及这五个方面与其听力能力之间的相关性,发现不同元认知意识对听力理解的调控作用各不相同,优化学习者听力元认知意识对于构建听力技能有效发展的合理模式、提高听力信息加工效率具有重要意义。

关键词:英语学习者,听力,元认知,听力元认知意识问卷

[中图分类号]H319

doi[编码] 10.3969/j.issn.1674-8921.2015.01.006

作者简介:张拥政,山东工商学院大外部副教授。主要研究方向为二语习得。电子邮箱:zhangyongzheng1973@126.com

于翠红,山东工商学院外国语学院副教授。主要研究方向为二语习得。电子邮箱:yucuihong2009@126.com

*本文系山东省高等学校人文社会科学研究项目“复杂系统理论框架下的二语学习者个体差异研究”(编号J13WD61)和山东工商学院课堂教学改革项目“基于课堂生态系统的《大学英语》教学与考核新模式研究”(编号11688JXYJ2013017)的阶段性成果。

1. 引言

听力理解过程包含一系列复杂的音、字、词、义的分辨和意义的重新构建,一直以来都是学习者感觉困难最多、最难提高的一项技能。已有研究表明,我国英语学习者视、听觉发展并不均衡,而是呈现视觉文本加工能力发展优先,听觉信息理解能力发展滞后的“跛足”态势(于翠红2013a)。近年来,伴随《大学英语课程教学要求》(2007)明确提出“大学英语课程设计应充分考虑听说能力的培养”,大学英语四、六级考试将听力部分的比重由原来的20%提高到了35%,进一步突出了听力在高校英语教学中的重要地位。英语学习者听力理解存在什么困难?如何帮助其提高听力能力?如何评价特定听力教学模式下学习者听力技能方面的差异?

作为影响听力效果的主体因素——听者,无疑是听力理解研究的重心(张北镇2012)。20世纪90年代以来,国内外学者从不同角度对二语学习者听力过程中存在的困难、造成听力失误的原因、听力信息加工机制、听力能力提高的可能途径和训练模式进行了广泛探讨(Goh 1997,2002;Vandergrift 2002,2003a,b,2005;Tench 2003;Grahametal. 2008;孙莉、李景泉2008;于翠红2013a)。研究发现,学习者听力理解与其自我意识和自我调节能力(既包括对自身心理状态、能力、任务目标、认知策略等方面的认识,又包含对自身各种认知活动的计划、监控、评价和调节等)密切相关。Flavell(1979)将这些“为完成某一具体目标或任务,依据认知对象对认知过程进行主动监测以及连续调节和协调”的认知活动定义为元认知意识(metacognitive awareness)。Paris和Winograd(1990)则称之为行动中的元认知(metacognition in action),意指人们在解决问题过程中的计划、监测和修正等思维活动和认知自我管理。

将元认知概念应用于听力研究有助于更好地分析学习者听力理解过程中所付出的努力,检查听力水平发展状况,有效评估听力目标的实现程度并及时调控听力任务(Goh 2008),为听力教学提供更具针对性的参考依据。然而由于听力本身转瞬即逝的特性为评价带来很大困难,当前针对不同听力水平受试进行的听力元认知研究尚不充分,该现状阻碍了针对不同听力水平学习者元认知意识特点、成因的探索,也很难验证元认知意识究竟在多大程度上对听力信息加工产生影响。研究适用于我国高校英语学习者的、信度和效度俱佳的听力元认知调查评价工具很有必要。

2. 研究背景

Flavell(1979)认为元认知意识由元认知知识和元认知体验两部分组成。前者指认知主体的知识和信念中对认知过程和认知结果产生影响的有关因素和变量,后者指伴随认知活动而产生的有意识的认知体验和情感体验,二者既互相独立又互相联系,构成元认知的重要成分,共同实现着对认知活动的监控和调节(Schraw 1998:125)。自20世纪90年代起,国内外学者开始在元认知理论框架下探索听力能力提高的可能途径,并从不同视角设计问卷,考查学习者的元认知意识及其运用状况。Goh(1997)针对40名在新加坡的中国英语学习者进行听力日记研究,发现受试较强的元认知意识对其听力能力的提高具有重要促进作用。Lv(2005)通过构建听力理解教学长期模型进行的实证研究进一步证明,良好的教育和个人联系能促进听力元认知意识优化,后者反过来又能促进学习者听力水平的提升。Liu(2008)、Shirani Bidabadi和Yamat(2010)等则从个体听力策略和学习风格的关系探讨学习者不同元认知意识对听力理解产生的不同影响。上述探索为元认知意识下的听力研究提供了不同的视角,然而由于所用研究工具多为自制量表,且缺乏相应的信度和效度指标,一定程度上限制了其在后续研究中的推广和应用。

Vandergrift等(2006)以元认知理论为指导,在大量测试并反复检验和修改的基础上设计出一套听力元认知意识问卷(Metacognitive Awareness Listening Questionnaire,简称MALQ),他们对问卷结果进行探索性因子分析和验证性因子分析等统计处理后,得到了21个题项,涉及五大因素:解决问题(problem solving)、计划和评价(planning and evaluation)、引导性注意(directed attention)、主体知识(person knowledge)和心理翻译(mental translation)。其中前三项是听者在听力开始前、过程中及结束后用以调整、推理和评价的策略,后两项是指学习者自身的听力效能意识及要成为有技巧的二语听者必须努力避免使用的策略。

MALQ为研究和评估学习者元认知意识提供了科学的量化依据和诊断性工具,在二语听力研究中得到广泛应用(Vandergrift & Tafaghodtari 2010;Rahimi & Maral 2012;Ratebi & Amirian 2013;袁谦、梅婷2012;于翠红、张拥政2014)。研究大都表明学习者的听力理解并非只是信息接受和分析的过程,而是将听力过程作为意识对象积极加以操作和监控的过程,无论在听力开始前的计划、进行中的联想、推理,还是结束后的反思和补救,元认知活动都潜在地发挥着调整和规范的作用。研究同时也指出,对学习者元认知意识进行分析和指导能够提高学习动机和自信心(Vandergrift & Tafaghodtari 2010;Thompson 2012);由于学习者个体认知行为的调节能力各不相同,策略指导前的听者需求分析能够为听力技能的不平衡发展提供更多方案。然而,因该方面研究数据有限,学界对于不同听力水平学习者在元认知意识方面存在哪些差异,该差异如何影响其听力信息加工绩效等问题尚付阙如。

本文拟以MALQ为调查工具,对英语听力能力分处于中、高级两个水平的中国非英语专业大学生进行调查,通过对听力元认知意识与听力水平两个变量进行定量和定性研究,分析元认知意识和听力理解二者之间的相关性,揭示影响学习者第二语言听觉模式发展滞后的认知因素及解决途径,以期为听力教学提供有益启示。

3. 研究设计

3.1问题

主要回答三个问题:第一,不同听力水平学习者元认知意识有何异同?第二,元认知意识与听力能力有何关系?第三,如何帮助学习者构建有利于听力水平提高的认知模式?

3.2对象

受试为国内某高校非英语专业本科生共1212名,研究开展时,正处于大二第一学期,且都参加过大学英语四级考试(CET4)。提取CET4听力部分测试成绩,选取前50名组成高水平组(H),后50名组成低水平组(L)。独立样本t检验结果表明,两组受试英语听力水平有显著性差异(t=3.536,p<0.001)。笔者向受试说明了研究内容及意义后,他们都表现出很强的兴趣,乐意支持和配合研究。

3.3工具

研究工具以Vandergrift等(2006)设计的MALQ为模板,翻译成中文后做了细微修改,选择了原问卷五方面共20个题项:计划和评价(PE:1-5)、引导性注意(DA:6-8)、解决问题(PS:9-14)、主体知识(PK:15-17)、心理翻译(MT:18-20)。问卷使用莱克特式五级量表进行分级。要求受试根据自己的真实情况进行选择。

3.4实验步骤与数据收集

问卷利用听力课堂时间进行。问卷结束后,随机从H和L两组中各抽取10人参加基于20个题项的访谈,并对访谈内容进行录音,将之作为定量分析的补充。问卷及访谈结束后,我们对听力元认知意识的数据进行了收集整理,然后将数据输入计算机,利用统计软件SPSS19.0进行分析处理,同时对访谈内容进行转写。

4. 结果与讨论

4.1高低水平组听力元认知意识的异同

采用SPSS 19.0对上述五项元认知的信度系数进行分析,结果分别为0.623、0.778、0.543、0.512和0.762,量表信度系数为0.757,达到可接受信度水平。

为考察高、低两个听力水平组在元认知意识上的异同,我们将问卷数值进行独立样本t检验,得到表征两组受试听力元认知意识的平均值(M)和标准差(SD),以及显示他们在元认知意识上是否存在显著性差异的t值(表1)。因为问卷采用五级量表,M≥3则表明较多受试认同该观点,可将该观点视为大多数受试具有的元认知意识,反之M<3则表示受试对该项目的认同度较低。

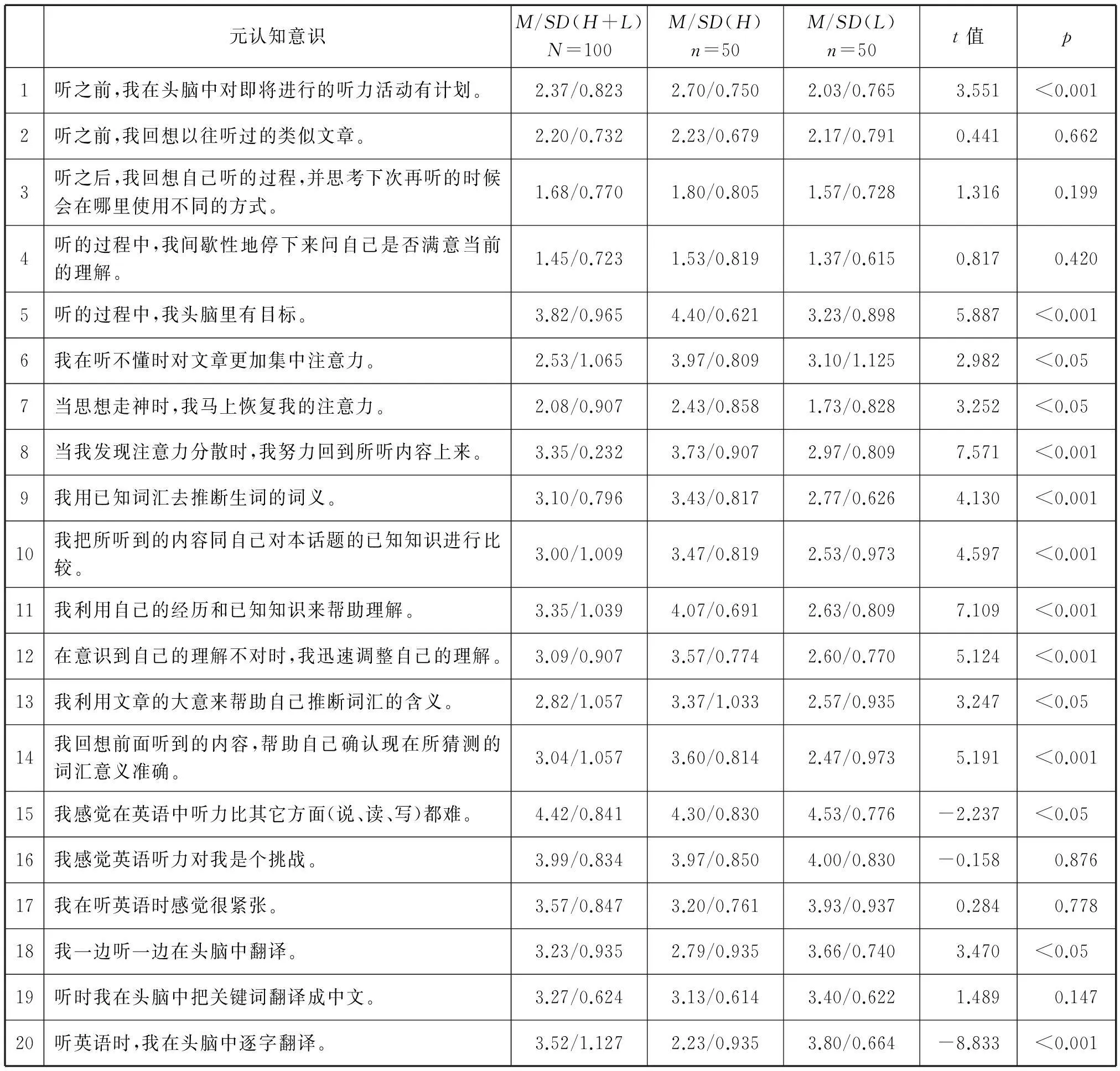

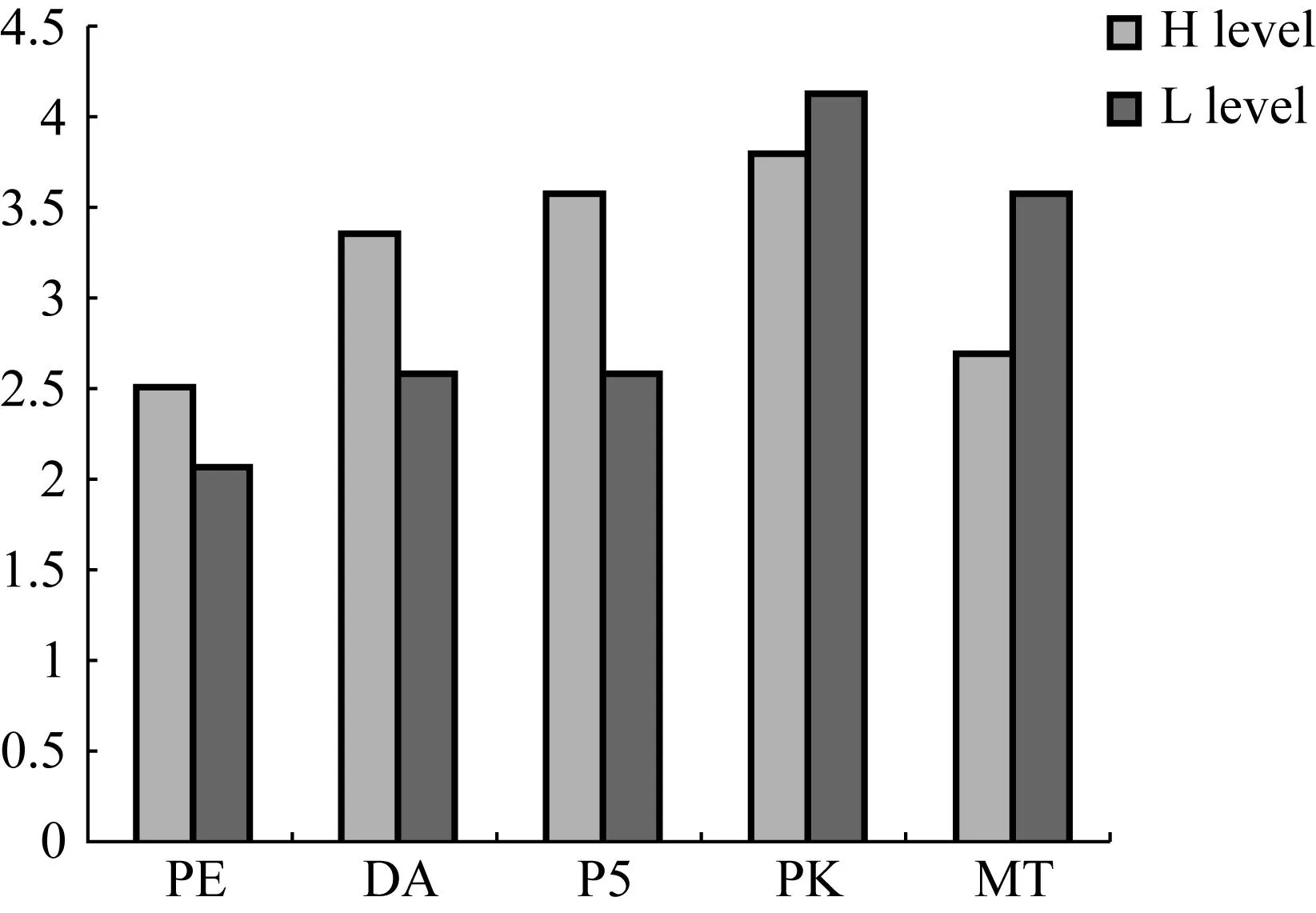

表1 全体受试以及高、低水平组听力元认知意识程度

从全体受试的均值来看,1-4项普遍较低(M<3),说明其“计划和评价”意识较弱,该结果与Rahimi和Maral(2012)及Ratebi和Amirian(2013)的研究一致,表现为他们听前较少有意识为听力活动做准备,听后也很少对自己的听力行为进行评价;15-17项均值普遍较高,说明受试普遍认同听力是各项基本技能中最难的一项;18-20项的均值表明受试对母语仍有很大依赖。该结果与6-8项有紧密关系:当听者自我调控和效能意识偏低时,容易增加听力过程中的焦虑感,影响其注意力的选择和调配。但从9-12和14这五项的数据看,受试本身具有一定的解决问题意识,说明尽管没有接受过专门的听力元认知指导,但多年的英语学习经历已经帮助他们积累了一定的听力理解策略。

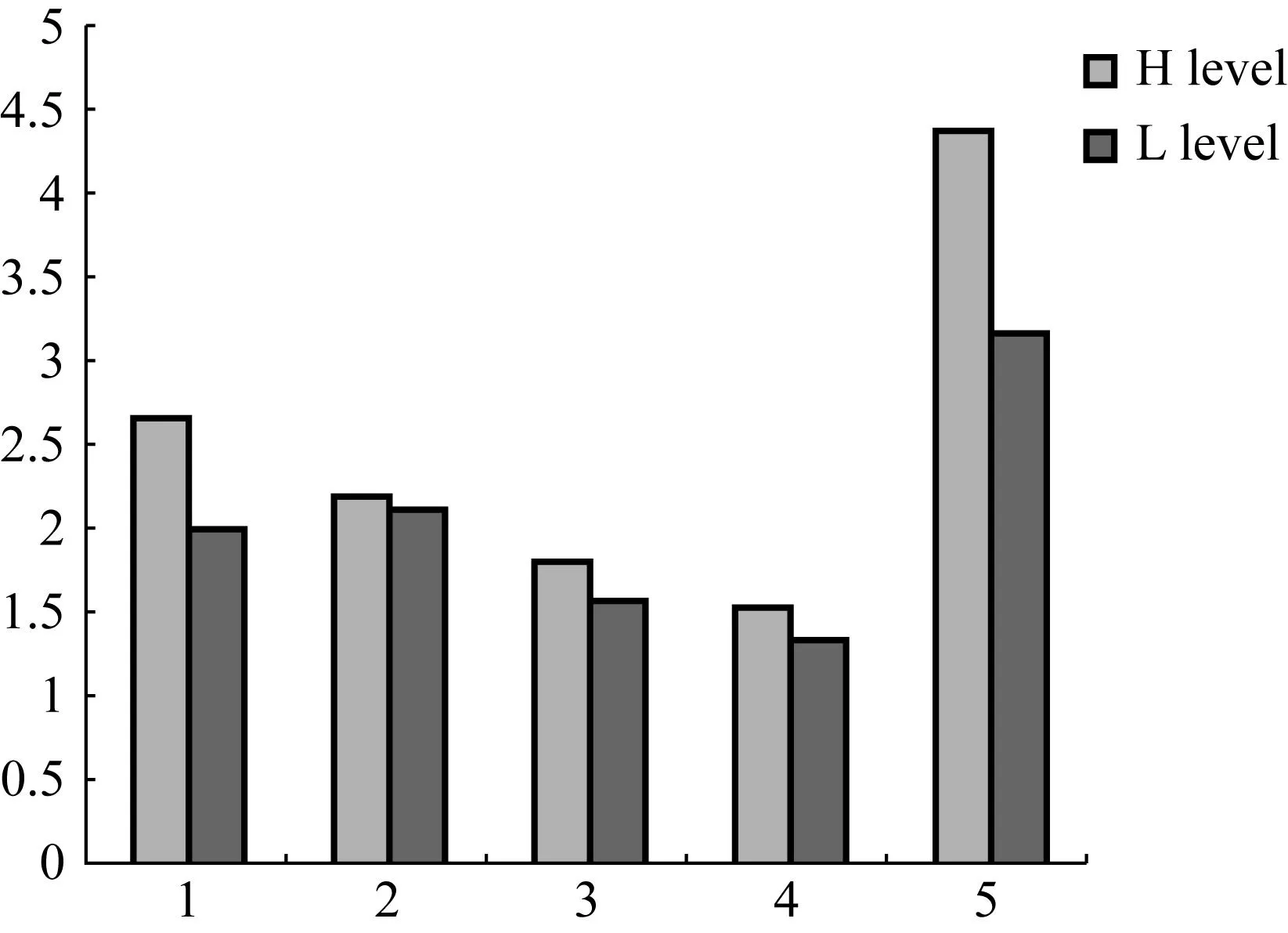

为了更为直观地展示两个不同水平组的差异,我们以元认知意识五大类为单位对两组数据进行比较,示图如下(图1-6)。

从图1可以看出H组和L组在1-4和15-17的均值比较接近,说明两组受试在“计划和评价”与“主体知识”意识上没有太大差异。两组均视听力为最难的一项技能且在听力过程会感觉紧张,这既与听力理解本身具有的迅捷性和复杂性有关,也与当前英语教学环境下受试接触真实听力材料的机会仍比较有限,致使他们对自己听力水平能否提高、听力策略使用是否有效等普遍存在疑问有较大关系。Vandergrift等(2006)指出“听力过程中间歇地反思是否满意自己的听力理解水平”有助于学习者及时对听力理解程度进行检查与评估,但1-4项数据显示两组受试的“计划和评价”意识普遍偏低,说明他们较少对自己的听力活动进行评价和反思。而他们在第5项的高均值又说明其听力过程中都具有很强的目标意识,且H组的目标性远超L组。为探究其深层次原因,我们结合访谈内容进行分析,发现参加访谈的20人中,H组9人、L组7人表示在听力开始前能对卷面上的问题进行预览,并通过对重点信息进行标记引导自己听力过程中的注意力分配,说明尽管其“计划和评价”意识仍不够明确、系统,但已经潜在地指导自己利用适切的知识资源调控和引导听力进程和注意力。

图1 H组-L组“计划和评价”意识比较

图2 H组-L组“主体知识”意识比较

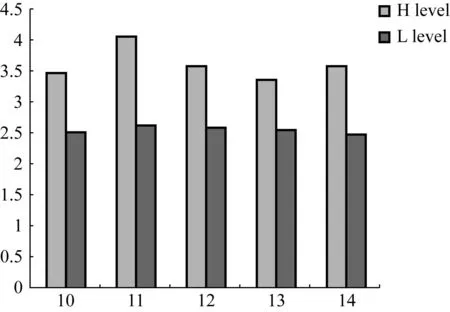

两组受试元认知意识的显著性差异在“解决问题”和“心理翻译“上表现得尤其突出(图3-4),H组在遇到听力障碍时,更多地选择“用已知词汇或文章的大意去推断生词的词义”(3.43)、“把所听到的内容同自己对本话题的已知知识进行比较”(3.47)、“利用自己的经历和已知知识来帮助理解”(4.07)、“在意识到自己的理解不对时,能够迅速调整自己的理解”(3.57)并能“回想前面听到的内容或利用文章大意,帮助自己确认现在所猜测的词汇意义是否准确”(3.37,3.60)等积极策略化解困难,使听力理解畅通;而L组则大多习惯于“边听边在头脑里翻译”(3.66,3.80)。由于言语的意义是通过显性信息与认知语境的关联和复合运算而取得的(于翠红2013b),语境推断和语义推理反映了学习者利用语境信息解决问题的能力。正如Vandergrift(2003a)所说,高水平听者更善于利用问题拓展策略(questioning elaboration),通过已知背景知识对听力信息进行筛选,而低水平听者则更多地使用翻译策略。

图3 H组-L组“解决问题”意识比较

图4 H组-L组“心理翻译”意识比较

H组的“引导性注意”意识高于L组(图5),H组受试能够“在听不懂时对文章更加集中注意力”(3.97),或“当思想走神或注意力分散时”,能够较快地“恢复注意力,努力回到所听内容上来”(2.43,3.73),而相比之下,L组在该方面的意识度较低(3.10,1.73,2.97)。说明H组注意力调控上的时效性更优,这与其“计划和评价”与“解决问题”意识的优化有很大关系,当学习者利用已有知识对听力内容进行积极加工(如语义推理、语境推断)和构建时,相关信息更容易被注意机制筛选和捕捉以进入工作记忆加工,促成信息识别和理解。

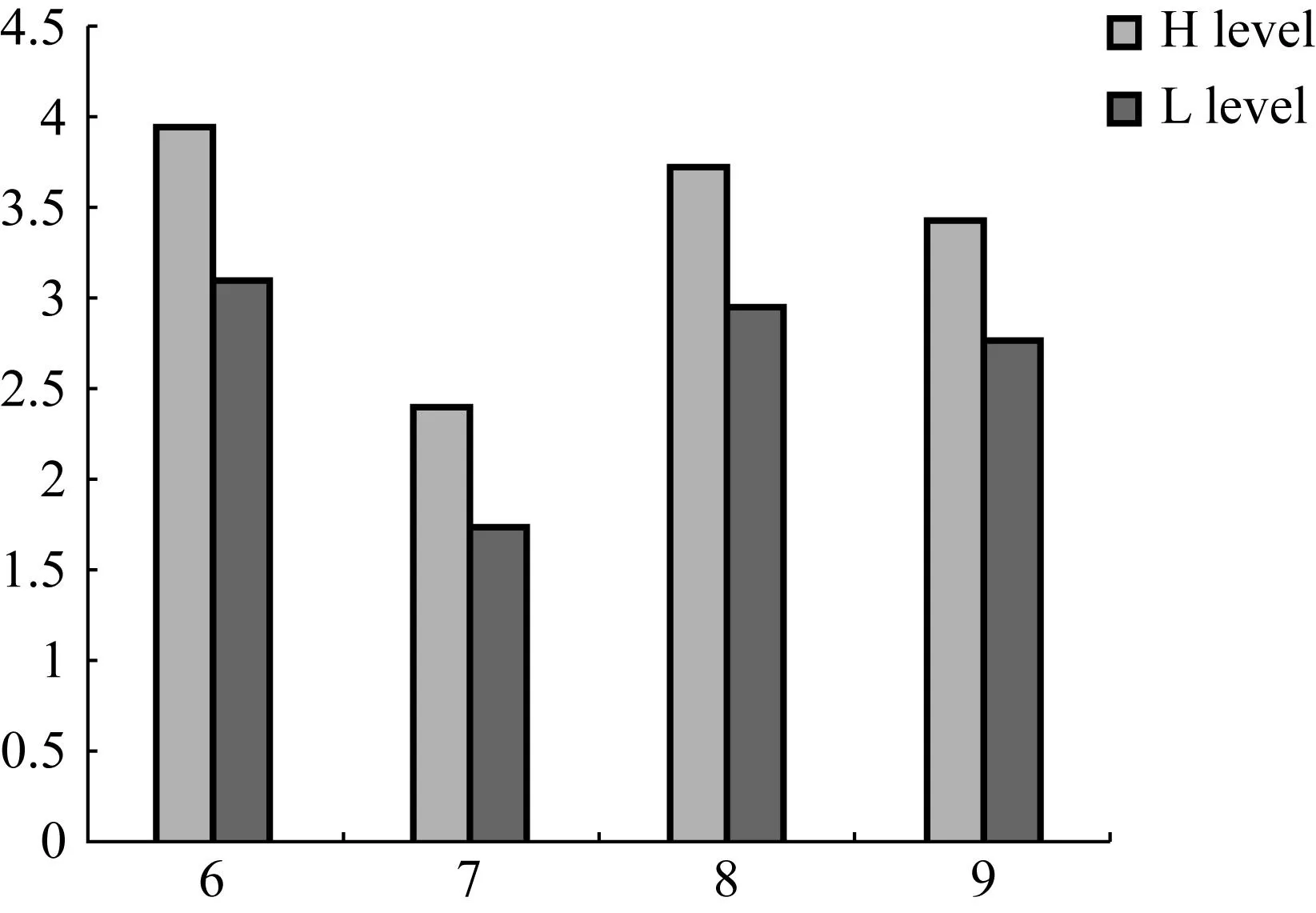

图6是两组受试元认知意识五大类均值比较结果。H组在“计划和评价”、“引导性注意”和“解决问题”三大路径的元认知意识程度上高于L组,后者则在“主体知识”和“心理翻译”上高于H组。鉴于本研究中“主体知识”主要涉及学习者对自身听力能力评价的困难和焦虑状态,该意识越高,个体情感和人格所产生的阻遏越强,且“心理翻译”是听者应该努力避免的意识,可以看出H组在五大类元认知意识上优于L组。

图5 H组-L组“引导性注意”意识比较

图6 H组-L组元认知意识五大类均值比较

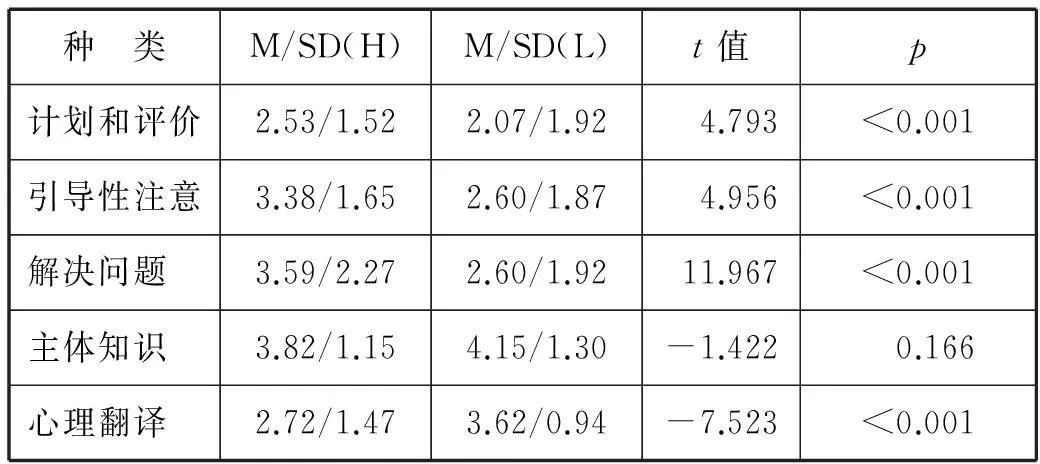

进一步将五项元认知意识进行SPSS独立样本t检验(表2),我们发现两组受试在“主体知识”上并无显著性差异,但H组在“计划和评价”、“引导性注意”和“解决问题”三大类元认知意识程度上都高于L组(p<0.001),在“心理翻译”上低于L组(p<0.001)。该结果与Vandergrift等(2006)在问卷设计中所提的“心理翻译是听力活动中应该努力避免的策略”假设相一致。

表2 高、低水平组五大类

4.2听力元认知意识与听力水平的关系

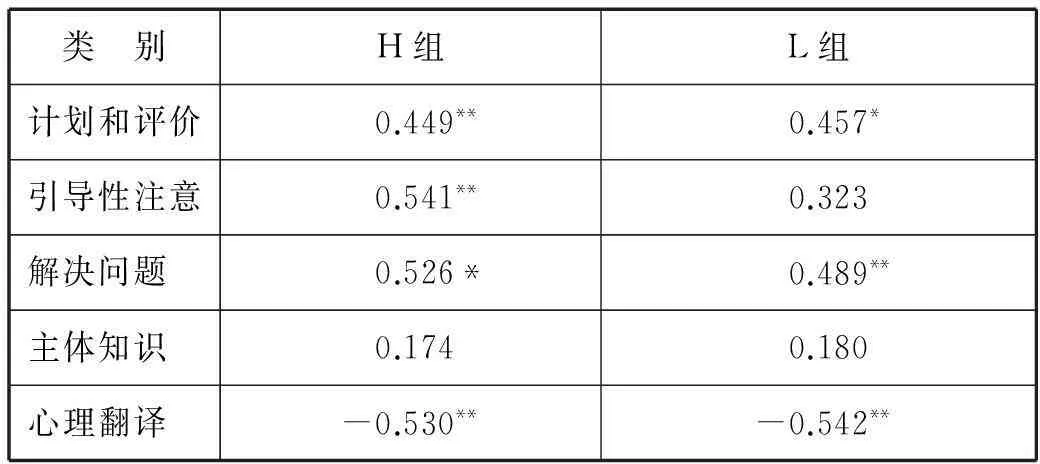

为考查两组受试听力水平与其元认知意识间的关系,我们对H组和L组的CET4听力成绩与表征其元认知意识的数据进行皮尔森相关性分析(双侧检验),结果如表3所示。

表3 两组受试听力元认知意识与听力水平的相关性统计分析

(注:*表示p≤0.05,**表示p≤0.01)

两组受试的听力水平与“主体知识”的相关度较低①,但与“计划和评价”存在较高相关。该结果与袁谦、梅婷(2012)提出的“计划和评价”由于不直接参与听力理解过程,因此与听力成绩的相关性不具统计意义,而“主体知识”因涉及听力个体的能力意识、自我效能意识、焦虑意识等与听力水平具有较高相关性的研究结论并不一致。诚然,参加访谈的20名受试中,有18名认可听力测试之前紧张感增加,19名提及除非老师组织讨论,否则不会在听完之后对自己的听力策略使用和听力效果进行评价和判断。但多数受试认为适度紧张感有利于注意力的集中,并不会对听力过程产生太多负面影响。根据访谈结果,80%的访谈者认为如果在听之前,就能针对试卷上的相关信息预测听力内容,其听力目标会更加明确,注意力更加集中,解决问题能力相应提高;45%的访谈者提到,回顾以往听过的类似文章有利于更好地计划即将进行的听力活动;70%的受试认为随着对目标语语言知识及社会文化背景知识的增长,其“计划和评价”意识有逐渐增强的趋势。由此可见,“计划和评价”意识虽不直接作用于个体的听力活动,但该意识对其区分不同听力任务,运用给定听力问题和选项预测语篇信息等听力过程的宏观调控具有积极影响。

“主体知识”与“心理翻译”均在不同程度上与受试听力水平存在相关,有所不同的是,前者为正相关,即受试听力水平越高,该元认知意识越强;后者为负相关,即受试听力水平越高,该元认知意识越低。这一点与多数研究结论(Vandergrift & Tafaghodtari 2010;Ratebi & Amirian 2013;袁谦、梅婷2012;于翠红、张拥政2014)一致。由于翻译不可避免涉及两种语言之间的语义转换,在听力信息一维性特征下,受试“边听边在头脑里翻译”、“逐字翻译”的习惯,极易造成信息输入、输出时间延迟,影响听力理解效果。

此外,H组“引导性注意”与听力水平存在显著相关,而L组在该项相关度较低。由于注意是人们认识客观世界和加工处理信息时重要的心理活动轨迹(陈吉棠2004),尤其是在听力环境下,听者要利用大量注意资源对语流中的词汇、句法、语义进行捕捉,以利于有用信息从感觉记忆移入工作记忆加工,因此注意力的分配质量必然影响其听力理解效果。H组能够对听力策略进行合理选择,并能在听力理解困难时及时采取补救措施以解决问题,说明其注意力的选择分配趋于合理,而L组注意力调控较差,势必对其听力信息选择的时效性和准确性造成负面影响。

4.3元认知指引下的听力能力发展模式

综上所述可以看出,H和L两个水平组受试都已经具有一定的听力元认知意识,且其听力元认知意识也在不同程度上与听力水平相关,但L组的听力理解能力远远低于H组的事实说明,L组个体具有的元认知意识并没有很好地起到帮助他们提高听力理解能力的作用。究其原因,元认知意识毕竟是一种意识,虽然可以帮助学习者有效地调整、规范听力学习,但并不等同、更不能代替听力实践,如果元认知意识与听力学习实践相脱离,就不能发挥元认知意识对听力理解的积极作用。可见,具有一定的元认知意识只是为听力理解能力的提高提供某种潜能,能否真正发生作用仍取决于认知主体的自主实践。

就参与研究的两个不同水平组而言,H组在元认知意识上优于L组,且在除“主体知识”以外的其他四大类方面都达到了统计意义上的显著性水平,主要体现为以下几方面。其一,H组的听力过程更具目标性和计划性,虽然他们在听力结束后也极少进行反思,但在借助可供提取的百科知识对即将进行的听力活动进行规划意识方面优于L组(如表1第5项:4.40>3.23)。其二,尽管两组都将听力视为难点,但H组对听力过程的驾驭能力优于L组,即便听力理解受阻,也能很快调整注意力“努力回到所听内容”不至于很快放弃(如表2“引导性注意”:3.38>2.60),而L组在遇到难度较高的听力材料时则较难快速恢复注意力,或将注意力过分集中于目标语→母语的信息转换,势必导致信息加工延迟,影响听力理解效率。其三,H组比L组具有更高的“解决问题”意识度(如表2:3.59>2.60;表1第6-8项:3.97>3.10;2.43>1.73;3.73>2.97)。究其原因,由于听力理解至少包括语音识别和语义推导两方面,要生成和理解寄载于语音和文字中的听力信息,人的大脑也必须有相应的信息,H组在词汇量、句法结构和目标语背景知识方面具有更多的优势,因而能在听力理解遇到生词羁绊时,适时利用相关词义进行推理或利用具有组篇功能的语块,结合相关图式,自上而下主动预测信息(于翠红2013a)。

受试元认知意识与听力能力之间的相关性进一步说明听力理解过程中有效利用元认知意识的重要性(Goh 2008;Vandergrift & Tafaghodtari 2010)。鉴于当前我国课堂教学较少将元认知因素纳入听力教学,本研究对于有效构建听力发展模式具有良好启示。(1)应将听力教学前期的学生元认知意识调查与策略需求分析作为教学活动的前提,唯有准确掌握学生的元认知状况及其听力需求才能制定出切实增强其听力能力发展的教学目标。(2)针对很多听者听前缺乏明确目标这一问题,教师应该培养学生听力计划和评估的能力,帮助他们对听力活动进行规划。如听力活动开始之前,向学生讲解听力教学的目标,或让学生预习与主题有关的词汇、背景知识,并引导其确定听力目标;听力结束之后,适时组织集体讨论,反思听力过程,总结有助于听力能力提高的有效策略。(3)鉴于注意力、听力材料难度和学生的信心之间有很高的相关性,教师在听力选材上应将听力材料的难易度与学生的实际听力水平相结合,审慎选择听力内容。可充分利用生动真实、内容丰富的电子资源探索多模态听力教学模式,通过调动学习者视、听觉多元感官刺激的互动、交流,促进其注意力的良性转换,提高信息加工效率;同时,还可针对学生普遍存在的听力畏难心理,开展针对常见听力理解困难的讨论,帮助其掌握正确有效解决问题的方法,增强理解成功的可能性。(4)教师应努力培养学生解决问题的能力,指导其听力过程中使用目标语思维,降低心理翻译的使用频率,以减少目标语和母语转换对认知资源的过度占用。如利用已知词汇或文章大意等适切的知识资源检查听力理解的准确性和恰当性,灵活使用自上而下或自下而上理解模式解析和推断听力内容等。

元认知意识对于听力活动的控制和协调具有重要作用,“听者是否具备明确的元认知意识并恰当使用这些意识是决定听力认知成效的关键因素”(Mahmoudi & Khonamri 2010)。听力课堂中,教师应重视元认知意识的培养和训练,通过提高学生策略选择和运用的有效性和协调性,促进听力能力的发展。

5. 结论

MALQ作为一个诊断性工具为我们验证了学习者元认知意识对听力能力发展具有潜在影响,听力实践的丰富和能力的提高反过来又会促进元认知意识和听力策略这一理论假设。本文通过对学习者MALQ和听力能力之间关系的探讨,揭示了高、低两个水平组非专业英语本科生的听力元认知意识差异,同时通过对促进和阻碍学习者听力能力发展的元认知因素进行剖析,提出将MALQ纳入听力教学的必要性及弥补不同水平组之间差距的有效途径。

MALQ为我们提供了一个有效地测量二语学习者听力元认知意识的工具,借助该问卷本研究得以较为深入、全面地展现元认知意识与听力水平的关系。但是,本研究也存在一定的局限。例如,研究的样本量小,并不一定能代表所有非英语专业学习者的真实情况;又如,由于篇幅的限制,本文没有过多关注各个水平组的内部差异,该方面也具有很强的现实意义,应该在今后的研究中受到重视。尽管如此,该研究对于元认知意识与听力理解能力的积极探索可以引导教师和学习者对听力过程和结果进行反思,无疑对优化当前的听力教与学具有重要启示。

附注

① 统计学中一般绝对值低于0.20的相关系数为最低相关,可忽略不计;±020~±0.40为低相关;±0.40~±0.70为较显著相关;±0.70~±0.90为显著相关;绝对值大于0.90则为最高相关。

参考文献

Flavell, J. H. 1979. Meta-cognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry [J].AmericanPsychologists34: 906-11.

Goh, C. 1997. Metacognitive awareness and second language listeners [J].ELTJournal51: 361-69.

Goh, C. 2002. Learners’ self-reports on comprehension and learning strategies for listening [J].AsianJournalofEnglishLanguageTeaching12: 46-68.

Goh, C. 2008. Metacognitive instruction for second language listening development: Theory, practice and research implications [J].RELCJournal39: 188-213.

Graham, S.etal. 2008. Listening comprehension and strategy use: A longitudinal exploration [J].System36: 52-68.

Liu, H. 2008. A study of the interrelationship between listening strategy use, listening proficiency levels, and learning style [J].RARECLS5: 84-104.

Lv, F. 2005. Research into effects of fostering metacognition awareness upon the listening comprehension [J].US-ChinaForeignLanguage2: 42-46.

Mahmoudi, E. & F. Khonamri. 2010. The relationship between metacognitive awareness of reading strategies and comprehension monitoring in reading ability of EFL learners [R].The8thInternationalTELLSIConference, Al-Zahra University, Tehran, Iran.

Paris, S. G. & P. Winograd. 1990. How metacognition can promote academic learning and instruction [A]. In B. F. Jones & L. Idol (eds.).DimensionsofThinkingandCognitiveInstruction[C]. Hillsdale: Erlbaum. 15-51.

Rahimi, M. & K. Maral. 2012. Metacognitive listening strategies awareness in learning English as a foreign language: A comparison between university and high-school students [J].Procedia-SocialandBehavioralSciences31: 82-89.

Ratebi, Z. & Z. Amirian. 2013. Use of metacognitive strategies in listening comprehension by Iranian university students majoring in English: A comparison between high and low proficient listeners [J].JournalofStudiesinEducation3: 140-53.

Schraw, G. 1998. Promoting general meta-cognitive awareness [J].InstructionalScience26: 113-25.

Shirani Bidabadi, F. & H. Yamat. 2010. The relationship between listening strategies employed by Iranian EFL freshman university students and their learning style preferences [J].EuropeanJournalofSocialSciences16: 342-51.

Tench, P. 2003. Non-native speakers’ misperceptions of English vowels and consonants: Evidence from Korean adults in UK [J].IRAL41: 145-73.

Thompson, D. R. 2012. Promoting metacognitive skills in intermediate Spanish: Report of a classroom research project [J].ForeignLanguageAnnals45: 447-61.

Vandergrift, L. 2002. It was nice to see that our predictions were right: Developing meta-cognition in L2 listening comprehension [J].TheCanadianModernLanguageReview58: 556-75.

Vandergrift, L. 2003a. Orchestrating strategy use: Toward a model of the skilled second language listener [J].LanguageLearning53: 463-96.

Vandergrift, L. 2003b. From prediction through reflection: Guiding students through the process of L2 listening [J].TheCanadianModernLanguageReview59: 425-40.

Vandergrift, L. 2005. Relationships among motivation orientations, metacognitive awareness and proficiency in L2 listening [J].AppliedLinguistics26: 70-89.

Vandergrift, L., C. Goh, C. Mareschal & M. H. Tafaghodatari. 2006. The metacognitive awareness listening questionnaire: Development and validation [J].LanguageLearning56: 431-62.

Vandergrift, L. & M. H. Tafaghodtari. 2010. Teaching L2 learners how to listen does make a difference: An empirical study [J].LanguageLearning60: 470-97.

陈吉棠.2004.注意倾向与英语听力理解[J].外语电化教学(4):36-39.

孙莉、李景泉.2008.大学英语学习者中介语中的听力理解策略使用模型[J].解放军外国语学院学报(6):49-53.

于翠红.2013a.词汇视、听觉协同发展对中国英语学习者听力信息加工成效的作用[J].现代外语(4):387-394.

于翠红.2013b.RT-SLA理论构建:语用视角下的二语习得研究[J].当代外语研究(4):21-26.

于翠红、张拥政.2014.中国大学生元认知意识和英语听力能力发展研究[J].解放军外国语学院学报(6):57-65.

袁谦、梅婷.2012.基于MALQ的英语专业学生听力元认知意识的调查[J].北京航空航天大学学报(5):86-89.

张北镇.2012.国内外二语听力理解研究现状分析[J].当代外语研究(10):40-43.

(责任编辑吴诗玉)