形式标记功能解释的矛盾及其消解——以代用代词 it的隐性纯理功能为例

形式标记功能解释的矛盾及其消解

——以代用代词it的隐性纯理功能为例

董保华

(西南大学,重庆,400715/重庆科技学院,重庆,401331)

摘要:从目前文献看,形式标记的功能解释与系统功能语言学的“意义承诺”、“功能承诺”相去甚远。本文基于B. L. Whorf(1956)的隐性范畴思想与M. A. K. Halliday(2014)的渐变群思想,以形式标记代用代词it的纯理功能为例,探讨如何消解形式标记功能解释上的自相矛盾。研究发现,在隐性范畴视角下,代用代词it的纯理功能得到统一解释,从而有力地证明系统功能语言学有关“形式获得功能解释”的理论假设。

关键词:形式标记,代用代词it,隐性概念功能,隐性人际功能,隐性语篇功能

[中图分类号]H0-06

doi[编码] 10.3969/j.issn.1674-8921.2015.01.002

1. 引言

系统功能语言学(简称SFL)强调,语言是其所是(language is as it is)取决于人们参与社会生活时用于表达不同语义以及实现不同功能的需要(Halliday 2013:3)。因此,SFL倡导语言研究应关注语言系统背后的“意义”和“功能”,并主张“语言系统必须获得意义与功能方面的解释”(同上:13),抑或满足我们称之为语言系统解释的两大承诺:“意义承诺”(semiotic commitment)与“功能承诺”(functional commitment)。意义承诺强调语言是一个意义系统,语言系统中的每个成分都应给予意义解释。功能承诺则认为语言结构中的每个成分不是任意的,其在语言系统中得以选择,必然有其功能动因。以语言现象解释需满足的意义承诺与功能承诺为参照,我们在分析、解释语言结构时,应遵循意义为中心的原则,并对语言结构成分的选择给予功能解释(黄国文2009:19)。

然而,现有文献显示,意义承诺与功能承诺还不能很好地在形式标记(formal marker)这一语言现象上得以体现。形式标记指小句或小句复合体中起语法填充作用的成分。就英语而言,形式标记大致表现为:构成否定与疑问的助动词,如do、did等,被动语态的施事标记by,感叹小句的引导词what与how,气象过程(Meteorological process)中的代用代词it(propit)①以及存在过程(Existential process)中的there。其中,从级阶成分(Ranked Constituent)的划分标准(见Halliday 1994/2000:22)来看,形式标记it、there具有独立的词汇语法地位,可称为独立型形式标记(independent formal marker),其余则为依存型形式标记(dependent formal marker)。囿于篇幅,本文拟以气象小句的两个次类It’ssnowingheavilyoutside与It’ssunny②为例,从语义、句法等不同角度探讨作为独立型形式标记之一的代用代词it之纯理功能。代用代词it有别于指示代词it(referringit)、预指代词it(anticipatoryit)、it分裂小句(it-cleft sentence),常用于表示“时间、距离及天气情况”(Quirketal. 1985:348)。文章首先综述相关研究,然后基于Whorf(1956)的隐性范畴思想与韩礼德(Halliday 2014)的渐变群思想,主张从隐性视角探讨代用代词it的纯理功能,进而消解形式标记功能解释的矛盾,即形式标记在理论上应获得功能解释与其事实上并未获得之间的矛盾。

2. 代用代词it纯理功能的有关讨论

概念功能指说话人对现实世界(包括内心世界)中各种经历的描述,主要由参与者、过程、环境成分等三方面构成的及物性系统体现。对代用代词it的及物性分析,很多学者都曾作过探讨。韩礼德(Halliday 2004:175)在谈论环境成分与参与者角色之间的区别时,将环境成分视为小句的选择部分,参与者内在于及物性过程且每个经验小句至少有一个参与者,甚至有些小句多达三个参与者,但气象小句除外。他的这一观点旨在将诸如It’sblowing/It’sraining之类的气象小句解释为it与动词的现在进行时结构,其中只含一个功能成分——过程(Process)。随后,韩礼德(同上:258-259)进一步指出,气象过程是介于存在过程与物质过程(Material process)之间的特例,it尽管可充当主语,但不具备参与者角色,也没有及物性方面的其他功能。Downing和Locke(1992)、Thompson(2004/2008)也持同样观点。Downing和Locke(1992:37)认为,用于表示时间、天气及距离的代用代词it无概念功能;Thompson(2004/2008:88)也明确指出,气象小句没有参与者,it没有概念功能。这样,从及物性角度来看,It’sblowing和It’sraining之类的气象小句只有“过程”这一功能成分,可分析为:

(1)

Itisblowing.过程:气象

学者对此并无太大异议,唯一争议之处在于将it与“过程”单独划分还是合并划分。Thompson(2004/2008:262)就曾主张将it与“过程”合并划分:

(2)

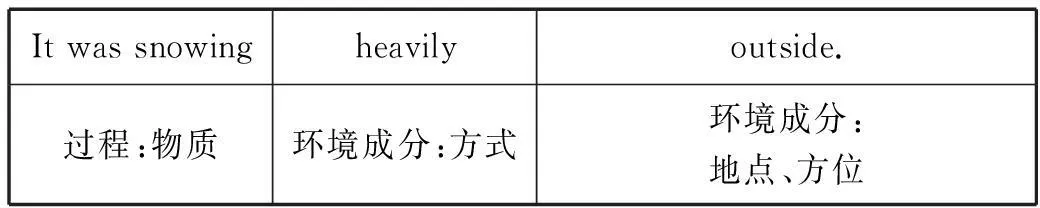

Itwassnowingheavilyoutside.过程:物质环境成分:方式环境成分:地点、方位

这一分析似乎说明,动词之外的成分也可充当过程(杨炳钧2001:242)。显然,将it与“过程”划分为一个功能成分的做法欠妥。值得注意的是,Thompson将这一过程视为物质过程,而非气象过程。当然,这不是本文所要讨论的问题。

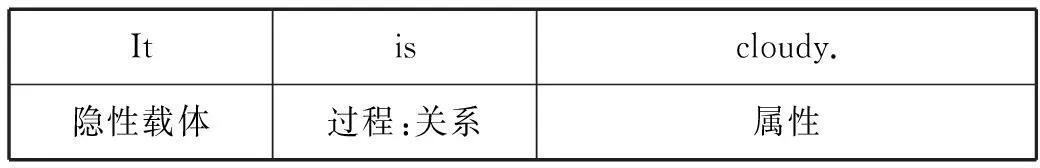

尽管学者们对it进行单独分析还是与“过程”合并分析存在分歧,但他们都视it为不具概念功能的形式标记。与此不同的是,韩礼德(Halliday 2004:258-259)却认为气象小句的另一次类如It’srainy/cloudy/misty/sunny中的it具有概念功能,充当“载体”(Carrier)。但韩礼德并未对此作更多解释,也没有说明气象小句的两个次类之间有何区别。我们难以理解的是:为何第一类小句中it没有概念功能,而后一类小句中的it却有概念功能,充当“载体”。对此,杨炳钧(2001:242)给出了统一的解释:类似It’sfoggy/cloudy等小句中的it仍然没有指代任何概念实体,无概念意义,仍是形式标记,理由是它的省略形式Foggy/Cloudy在意义上与原小句没有差异。因此,杨炳钧认为,把无所指的it当作关系过程中的“载体”这一做法不够严密,建议在作及物性分析时也应对it作单独分析,如:

(3)

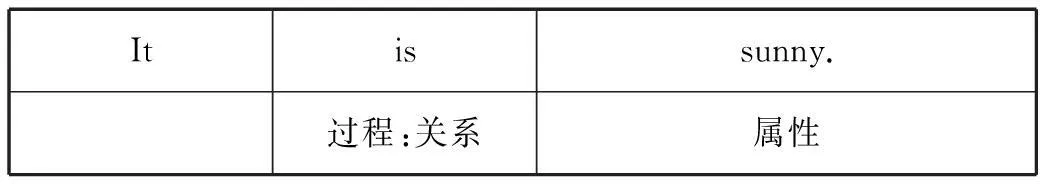

Itissunny.过程:关系属性

然而,这种分析并非一劳永逸。SFL在对经验现实的认识上,持构建主义观。换言之,经验构建藉意义实现,而意义并非先于词汇语法存在,而是词汇语法构建的结果(Halliday & Matthiessen 1999:17)。经验构建正是通过词汇语法得以完成的。因此,就天气这一经验现象的构建过程而言,倘若不对it做功能分析,这就意味着it不参与经验构建过程。事实上,it作为一个强制成分(compulsory element)参与经验构建,必然要求对其作出功能解释。

人际功能指说话人借助语言构建与维持人际关系,主要体现在语气(Mood)与剩余部分(Residue)两方面,而前者又由主语与限定成分组成。目前,就代用代词it在人际功能探讨方面,学者们(如Halliday 1994/2000;Thompson 2004/2008;杨炳钧2001)的观点似乎趋于一致。对于关系过程小句It’sfoggy/cloudy/misty/hot等,由于韩礼德等人没作具体分析,但我们从韩礼德(Halliday 1994/2000:143)将该类小句中的it视为“载体”的做法可以推知,他应该主张将该类小句中的it当作主语,因为作为参与者角色的“载体”属于语义范畴,与SFL中“主语”作为语义概念的思想契合。对于气象小句的另一次类It’srainingheavily等,尽管学者们(如Halliday 1994/2000;Thompson 2004/2008;杨炳钧2001)都认为it没有概念功能,属于非语义范畴的形式标记,但还是认为其可充当主语。

不难发现,现有研究对气象小句的两个次类在人际功能分析方面至少存在两方面的问题。其一,他们在考虑将it作主语时,时而参照语义标准,时而参照句法标准,从而认为主语“可以是纯粹的形式标记,也可以是有概念意义的参与者角色”(杨炳钧2001:246)。但这种对主语界定的句法与语义的析取(disjunction)做法并未完全脱离传统语法的窠臼,从句法角度考察主语只是主语判定的辅助手段,而功能角度下的主语判定应以语义为主。其二,现有分析一方面将it视为在概念层没有实际意义的形式标记,一方面又将其作为人际层的主语,因而隔离了概念功能与人际功能之间的内在联系。这一分析尽管能将it视为人际系统中语气结构的成分,从而维护主语作为语义概念的功能解释路径,但协商语气以体现人际关系的主语在概念层没有及物性意义,即便它有助于小句构成交际行为,这样的交际行为也会因主语是一个在概念层没有任何实际意义的形式标记而变得毫无意义。因此,SFL中的“主语”与传统语法中的“主语”属完全不同的两个概念,它有助于构成语气以完成交际行为,但其在概念层具有一定的及物性意义才是赋予交际以真正意义的缘由。

在语篇功能方面,学者们(如Downing & Locke 1992;Eggins 1994;Thompson 2004/2008)基于主位的定义——“话语的出发点”(Halliday 1994/2000:37),把代用代词it分析成主位,其余部分为述位。这种分析方法看似没有问题,但仔细深究则不难发现,该分析只注重了主位界定中的位置关系,却忽视了主位界定的语义内容,即“主位”是“小句所涉及的东西”(同上)。正如杨炳钧(2001:244)所指出的那样,由于it是没有意义的形式标记,分析为主位就与韩礼德提出的“主位”是“小句所涉及的东西”的基本观点不符,因为it没有任何指代或概念意义,并非“小句所涉及的东西”。

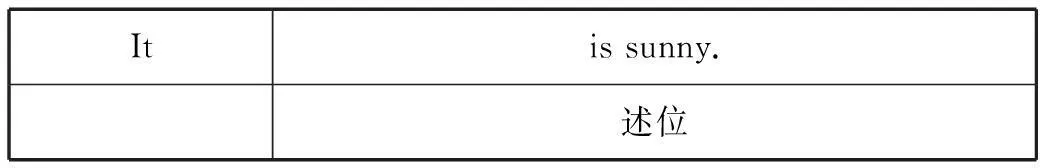

对于气象小句另一次类It’sfoggy/cloudy/misty/frosty等,由于韩礼德等人没有谈到其中的it是否可作主位,但根据韩礼德(Halliday 1994/2000:143)将it视为及物性系统中的“载体”进行推断,他应该主张把该类小句中的it当作主位,因为“载体”可充当“小句所涉及的东西”。但韩礼德对其充当“载体”的理由似乎不那么坚定,只是笼统地说“it可能用来指代天气、天空或一天的某个时候”(Halliday 2004:258-259)。这样一来,韩礼德将其视为“载体”就缺乏说服力,其主位分析也就难以令人信服,因为根据主位判定标准,主位应分析到小句(主位结构)中第一个表示“经验”(experiential)意义的成分为止(Eggins 1994:277)。“这类分句中的it没有表达及物性的任何一个方面,当作主位就与‘主位必须要表达及物性的一个方面’相矛盾”(杨炳钧2001:244)。因此,杨炳钧建议把其中的it看作形式标记,把小句分析为只有述位、缺少主位的小句,如:

(4)

Itissunny.述位

然而,这种只有述位没有主位的分析似乎表明,气象小句没有“小句所涉及的东西”,也没有“话语的出发点”。那么,小句存在的意义何在?因此,杨炳钧(2001)的分析方法并不完善。

综而观之,有关代用代词it的讨论都倾向于将其视为没有概念功能的形式标记。一旦将其视为形式标记,现有文献对其进行的人际功能与语篇功能分析便显得捉襟见肘。那么,是SFL理论设计缺陷,还是SFL理论张力不够?显然,因不能对形式标记it作出合理解释而修正整个纯理功能理论,是不经济的。但从另一方面看,将代用代词it视为形式标记,不给予功能解释,这又与SFL的研究目标——“语言的每个成分都能从它在整个语言系统中的功能作出说明”(徐林1987:17)——相违。因此,要想对代用代词it作出合理的功能解释,必须对其现有分析框架作进一步拓展。

3. 代用代词it的隐性纯理功能分析路径

目前文献研究的症结在于以语义去推定功能。这种分析方法对其他功能成分而言没有问题。一旦用于形式标记的功能分析,矛盾便显现出来。其深层原因在于,语义与功能捆绑时,功能成分分析以功能为出发点还是从语义着手都行。但对于语义与功能并未捆绑的形式标记而言,以语义还是功能作为分析起点,结果却大相径庭。以语义出发,我们势必落入传统语法和形式语法的窠臼,得出形式标记没有概念功能的结论,其人际功能与语篇功能分析也难有说服力。倘若从功能出发,我们便能跳出传统研究的藩篱,挖掘体现形式标记纯理功能的意义理据,从而对形式标记的经验构建作用给予功能解释,并基于此对其人际功能与语篇功能作出合理说明。因此,就代用代词it这一形式标记而言,我们不妨从功能着手分析。换言之,只有通过找到判定功能成分同时具有三大纯理功能的标准,我们才能推定代用代词it同时具有三大纯理功能角色,同时追问其纯理功能角色存在的意义理据,并参照其意义理据最终确定其功能分析。

3.1结构重合标准与级阶成分标准

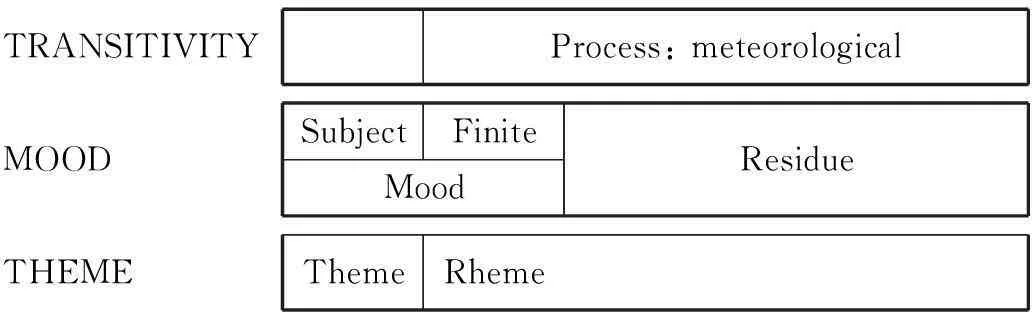

我们认为,判定某一语言成分是否同时具有三大纯理功能角色的标准主要表现在两方面:结构重合标准(Structure Conflation Criteria)与级阶成分标准(Ranked Constituent Criteria)。所谓结构重合标准,指“各个纯理功能在词汇语法层的结构相互合并,最终整合成同时体现纯理功能的单一结构”(Halliday 1978/2003:134)。比如:

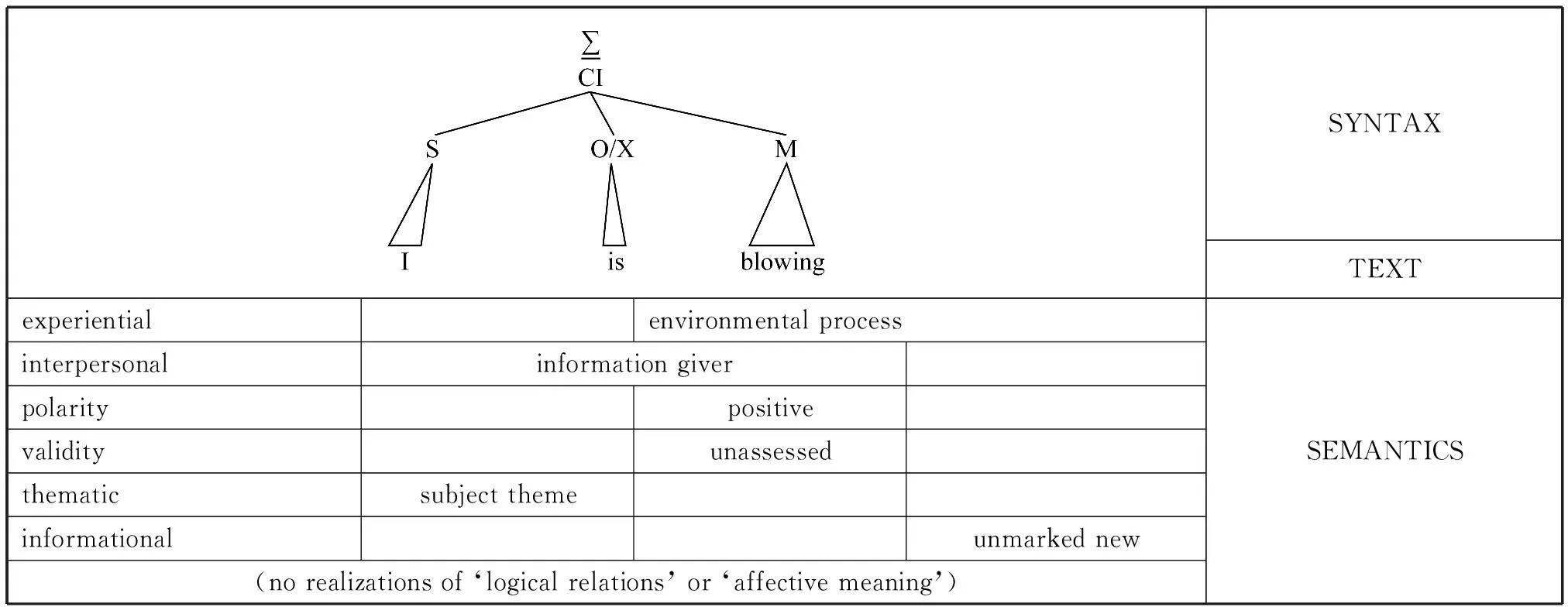

(5) It is blowing.

TRANSITIVITYMOODTHEMEProcess:meteorologicalSubjectFiniteMoodResidueThemeRheme

但Fawcett(2000:124)却认为韩礼德等人并未交待清楚结构之间的重合过程。为此,Fawcett(2000:124,128-151)提出成分重合标准(Element Conflation Criteria)。值得注意的是,由于Fawcett主张将句法与语义进行各自讨论,其成分重合标准中的“成分”指“功能成分”,而非“结构成分”。对于小句结构中的it而言,其重合过程表现为:先插入“subject theme”,再插入“information giver”,并与先前插入的“subject theme”进行重合。其他成分的重合也按此操作,详见(6):

(6)

SYNTAXTEXTexperientialenvironmentalprocessinterpersonalinformationgiverpolaritypositivevalidityunassessedthematicsubjectthemeinformationalunmarkednew(norealizationsof‘logicalrelations’or‘affectivemeaning’)SEMANTICS

注:∑=SentenceCI=ClauseS=SubjectO=OperatorX=AuxiliaryM=Main verb/=‘is conflated with’

我们认为,相对成分重合标准而言,结构重合标准具有以下优势:首先,纯理功能相对整个小句结构而言,而非针对小句中的某个单一功能成分。我们只能说某个成分具有充当纯理功能结构中某个功能角色的潜势,但该潜势的实现却取决于整个小句结构。其次,成分重合标准强调,语言的多功能性体现在语义层,重合是语义的重合,但形式与语义就如纸的两面,离开形式,语义就成了空中楼阁。因此,成分重合强调的重合还是形式与语义的重合,这就又重新回到韩礼德强调的结构重合上。不过,不同的是韩礼德的结构重合是三种结构的重合,而Fawcett提出了八大功能,表现为八种结构的重合。有关两种重合标准的讨论,笔者将另文详述。

以结构重合标准观之,气象小句最终整合而成的小句结构应同时具有三种纯理功能。但这并不表明气象小句中的it就同时具有三种纯理功能角色。为此,还需参照级阶成分标准。级阶成分标准首先把语法结构看作由“小句—词组(短语)—词—语素”等层次不同的单位构成,再利用成分结构概念,有限地分析到具有某种功能的单位为止,可称为有限切分。这种有限切分虽没有说明句子的层次结构,但切分出来的成分都能从功能上说明。因此,这种切分又称功能切分(徐林1987:17-18)。这种分析方法与直接成分分析法(Immediate Constituents Analysis)不同,后者提倡充分切分,但往往切分出来的成分不全是句子的结构单位,如beentrying,twotalltrees,hasbeentryinghistwotubs(见Halliday 1994/2000:22),因此这些成分在小句中的功能也不能得到很好的说明。结合韩礼德(Halliday 2004:258-259)、Downing和Locke(1992:37)、Thompson(2004:88)及杨炳钧(2001)等学者的研究,我们主张将气象小句中it切分为单独的功能成分。

综合结构重合标准与级阶成分标准,我们认为,在与语气系统和主、述位系统重合前,代用代词it在及物性系统中具有自己的概念功能角色。这是因为,作为独立功能成分的it必然对整个小句的概念功能有所贡献,这也正是it在及物性系统中得以体现的真正缘由,而非传统语法和形式语法所说的填充语法空位。至此,我们认为代用代词it同时具有三大纯理功能角色。然而,尽管我们得出代用代词it同时具有三大纯理功能角色的结论,但我们需要注意这一事实:“并非小句的每一成分都同时具有及物性系统、语气系统和主、述位系统三大功能角色。比如,情态附加语(Modal Adjunct)就不具有及物性功能”(Halliday 1969/1981:143)。韩礼德的这一论断是否对我们所讨论的代用代词it同时具有三大纯理功能角色构成反例?我们认为,按级阶成分标准看,情态附加语不具有独立的功能角色地位,因为情态附加语要么修饰整个小句(如评述附加语Comment Adjunct),要么修饰谓体(Predicator)(如语气附加语Mood Adjunct)。在这一点上,情态附加语与具有独立功能角色地位的代用代词it不同,因而前者不能同时具有三大纯理功能角色。另外,尽管大多情态附加语在人际系统中虽具有独立的功能角色地位,但在级阶成分划分标准上,我们通常参照的是及物性系统。这是因为,只有及物性系统内的功能成分与人际系统内的功能成分发展平衡,而不是相反。发展于及物性系统与人际系统基础上的主述位系统更是如此。对于级阶成分划分标准参照及物性系统的理据,我们拟主要通过讨论及物性系统与人际系统间的功能成分关系加以说明。我们认为,尽管人际功能早于概念功能被儿童所掌握(Painter 2004),但及物性系统相对人际系统而言具有完整的语法,因为人际系统中除了交流信息的命题具有明确的语法外,“语言并没有对交换物品和服务发展特殊的语法资源”(胡壮麟等2005:125)。因此,级阶成分划分应参照及物性系统,而不是人际系统。这样一来,韩礼德有关情态附加语不能同时具有三大功能角色的论断,并不构成我们有关代用代词it纯理功能角色讨论的反例。

3.2渐变群与隐性范畴

如前所述,以功能为出发点,我们便能跳出传统研究的束缚,去追问代用代词it具有纯理功能角色的意义证据,并最终确定其功能分析。考虑到代用代词it、指示代词it及预指代词it之间的特殊关系,我们对代用代词it的意义追问拟围绕以下两个问题展开:代用代词it与指示代词it及预指代词it之间到底有什么关系?它们之间的差异在纯理功能分析上有何反映?由于在韩礼德的著述中未找到有关指示代词it的及物性分析,我们暂以Thompson(2004:264)作参照,如:

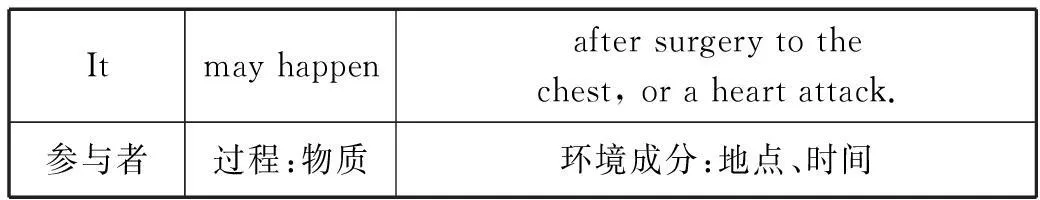

(7)

Itmayhappenaftersurgerytothechest,oraheartattack.参与者过程:物质环境成分:地点、时间

对于第一个问题,我们拟借用SFL中的渐变群(cline)思想来解释。渐变群体现了SFL对语言研究的方法与视角(见Halliday 2014:64-67)。我们认为,这些it都具有一定的指称意义,且它们的语义之间存在着渐变关系。这种观点可从Bolinger(1977)、Kaltenböck(1998,1999,2002,2003)、Quirk等人(1985)的研究得到印证。在Bolinger(1977:77-87)看来,指称代词it、预指代词it和代用代词it并非三个不同的形素,而是同一形素it的不同表现。it属于抽象的名词,具有确定的意义。他也曾坦言,尽管这些it并不完全等同,但它们之间至少存在着一定的意义等级,其联系之紧密,不容随意拆分。it所表达出的这些意义差异,不能从形式中窥视,因为它们属于另一层次,即语境层,它们是通过最为概括的潜在意义联系起来的(Bolinger 1977:17,82)。对于Bolinger的这些观点,Kaltenböck(1998:22;1999:58)持赞成意见,认为无论代用代词it还是预指代词it,都具有指称和意义。有关这几者之间的关系,Quirk等人(1985:349)也曾作过相关论述。但区别在于,Quirk等人认为it在分裂小句或外位小句中所表示的意义,相对于代用代词it更弱。

客观上讲,上述观点说服力还不够强,存在主观臆断。Kaltenböck(2003)基于ICE-GB语料库(British Component of the International Corpus of English)对预指代词it的讨论,无疑对弥补上述讨论的缺陷具有重要作用。虽然Kaltenböck的研究关注点是预指代词it,但他的研究对揭示代用代词it、预指代词it以及指称代词it三者之间的关系具有重要启示。Kaltenböck在探讨预指代词it的判定标准时,发现如何界定预指代词it决非易事,因为它不是一种是与否的二元选择关系,中间存在着一定的模糊地带(fuzzy domains),即预指代词it总是介于代用代词it与指称代词it之间。通过对这些模糊地带的分析,Kaltenböck发现了三者的语义关系:由弱到强依次表现为代用代词it,预指代词it,指称代词it(见表1)。三者之间存在模糊地带,正说明了三者之间在语义上构成了渐变群,进而为代用代词it具有一定程度的语义提供了学理佐证。

表1 Types of it—scale of gradience

第二个问题可以拆分为两部分:它们之间的差异以及差异在纯理功能分析上的反映。前者可借助Whorf的隐性范畴思想加以阐释。Whorf(1956)认为,若要搞明白某种语言的语法,不能只注重显性结构(如词缀、功能词及语序),还必须利用“反逆”(reactance)③手段,搞清一些表面看来没有二致的事物或“同宗”(agnation)现象(Gleason 1965),以揭示语言表面背后的隐性范畴。隐性范畴思想深受SFL领军人物韩礼德推崇。他(Halliday 1985:3)曾对其给予极高评价:隐性范畴/隐性类型的思想有可能成为二十世纪语言学的“主要贡献之一”。

在该文,他同时谈到了SFL对隐性范畴思想的继承。这种继承关系在韩礼德对it的相关讨论中就有所体现。韩礼德(Halliday 1994/2000:144,2004:259)认为,代用代词it与小句(7)中的it表面看来形式相同,却可通过“反逆”手段来把握它们之间的差异。比如,对于气象小句It’sraining,我们不能用“Whatis”对其中的it进行提问。在《功能语法导论》第三版中,他(Halliday 2004:259)进一步指出,气象小句的主位不能进行谓化,我们不能说*It’sitthat’sraining;也不能进行主、述位识别,我们不能说*Itiswhat’sraining/what’srainingisit。然而,对于小句(7),我们可对it提问。比如,Whatmayhappenaftersurgerytothechest,oraheartattack?我们也能对该小句的主位进行谓化。比如,It’sitthatmayhappenaftersurgerytothechest,oraheartattack。还能对其进行主、述位识别。比如,Itiswhatmayhappenaftersurgerytothechest,oraheartattack/Whatmayhappenaftersurgerytothechest,oraheartattackisit。

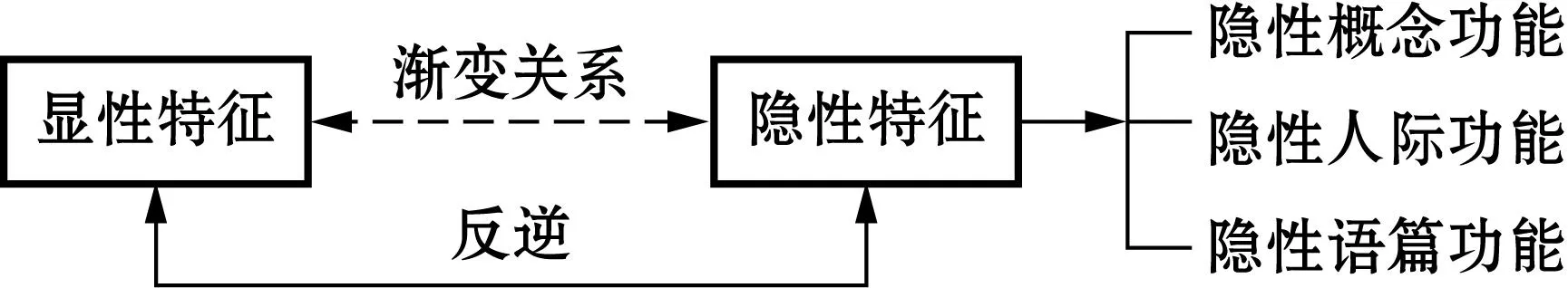

对于后者,即差异在纯理功能分析上的反映,我们认为应作如下区分:能通过“反逆”手段检验的语言现象应视为其具有显性特征,其纯理功能分析符合SFL目前的分析框架;反之,则视其具有隐性特征,其纯理功能分析应纳入隐性范畴框架,并将其纯理功能分析为隐性纯理功能。这是因为,不能通过“反逆”手段检验的语言现象无论在使用频率、意义明确性等方面都不如能通过“反逆”手段检验的语言现象。比如,英语中的创造句(Hebakedacake)在使用频率、意义明确性方面都不如处置句(Heburnedthetoast)。因此,倘若要对创造句与处置句的“过程”进行功能分析,则必然要将其纳入隐性范畴,才能对其加以区分。

因此,综合渐变群思想及隐性范畴思想,我们认为代用代词it并非没有意义,其意义处于其显义的指称代词it的另一端,并以隐性方式体现。这种显义与隐义之间的差异可通过诸如对it进行提问、主位谓化、主述位识别等反逆手段加以甄别。可以说,渐变群思想让代用代词it获得语义理据,隐性范畴思想则打开了代用代词it纯理功能研究的新的视角。因此,本文尝试性提出代用代词it的隐性纯理功能分析框架,见图1:

图1 代用代词 it隐性纯理功能分析框架

4.1隐性概念功能

就体现概念功能的及物性分析而言,参与者和过程是被主要关注的对象。由此一来,代用代词it的概念功能分析,我们自然将其放在参与者这一功能角色上来考虑。对于it与动词现在进行体构成的气象小句(如Itisrainingheavilyoutside),一般认为其中的it是不具有任何经验功能的形式标记,其存在的合理性只会如传统语法或形式语法所言,起语法填充作用。然而,在SFL的理论框架下,这样的解释难免显得有些牵强。SFL的概念功能就是要对语言使用者藉语言构建经验的动因给予解释(Halliday & Matthiessen 1999:3)。就天气这一经验现象而言,韩礼德(Halliday 2004:258-259)指出四种语义构建方式,其中之一便是通过it与动词进行体(v-ing)加以构建,如It’sraining/hailing/snowing。遗憾的是,韩礼德并没有从概念功能角度阐释it参与这一经验构建过程所起的作用。相反,他认为it没有任何及物性功能,并称体现该类构建过程的小句没有“参与者”。

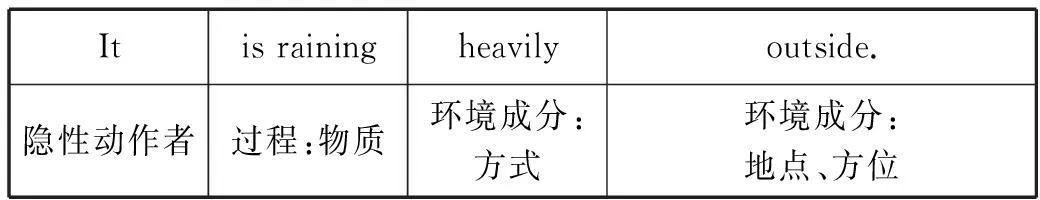

我们认为,既然参与经验构建,代用代词it理应充当一定的功能角色。然而,由于it的特殊性,我们很难将其理解为及物性系统中一般的“参与者”,但将其视为“隐性参与者”,是行得通的。我们认为,对于Itisraining这样的小句,将it去掉后句子不成立的真正原因是缺少参与者,因为动词本身就预示应该存在这样一个参与者,而并非如传统语法或形式语法所认为的那样,充当形式主语以填充语法空位。这样一来,该类气象小句并无特殊性而言,我们可将其归于物质过程,并将it分析为“隐性动作者”(Crypto-Actor),如:

(8)

Itisrainingheavilyoutside.隐性动作者过程:物质环境成分:方式环境成分:地点、方位

另外,对于韩礼德称之为关系过程的小句,如Itiscloudy,我们认为其中的it起着“隐性载体”(Crypto-Carrier)功能,可作如下分析:

(9)

Itiscloudy.隐性载体过程:关系属性

我们认为,将it分析为“隐性载体”至少具有两大优势:其一,维系解释的统一性。韩礼德(Halliday 2004:258-259)认为it在关系过程小句中充当“载体”,可用天气、天空或一天的某个时候来替代,但他却认为Itisraining这类小句中的it没有体现概念功能。我们认为,同为气象小句中的it,韩礼德将前者视为功能成分,而将后者看作形式标记,有失理论解释的统一性原则。杨炳钧(2001:242)试图将两个次类中的it都分析为不充当任何功能角色的形式标记,以统一目前的分析方案。但他的分析方法却忽视了SFL功能承诺:形式都要作出功能解释。本文的分析方案无疑既做到理论解释的统一,又符合SFL的功能承诺。其二,更合理地解释“属性”与“载体”之间的关系。韩礼德(Halliday 2004:258-259)将it视为载体,这本身没有什么问题,但却忽视了it的特殊性,即it常被视为没有意义的形式标记。我们认为,结合it的特殊性,并参照诸如Thebookisinteresting等关系过程小句中充当“载体”的thebook,将it分析为“隐性载体”更能体现“属性”与“载体”之间的关系,因为it充当的“载体”由于意义虚化,常以隐性方式呈现。

4.2隐性人际功能

对于气象小句两个次类中的代用代词it,现有文献(如Halliday 1994/2000:73;Thompson 2004:50;杨炳钧2001:246)大多主张将其分析为主语。然而,这种分析并未注意到主语界定时人际功能与概念功能之间的内在联系。

我们认为,尽管主语是由语言的人际功能定义的,但它与概念功能中的及物性意义关系紧密。这是因为,协商语气以体现人际关系的主语必然具有一定的及物性意义;否则,即便主语有助于小句成为一个交际行为,但这样的交际行为也会因主语是一个在概念层没有任何实际意义的形式标记而变得毫无意义。此处不妨以胡壮麟等(2005:121)所给的例子为参照,列举一个气象小句的例子。

(10) It is raining heavily outside, isn’t it?

—Oh, is it?

—Yes, it is.

—No, it isn’t.

—I wish it was.

—It isn’t, but it will.

—Will it?

—It might.

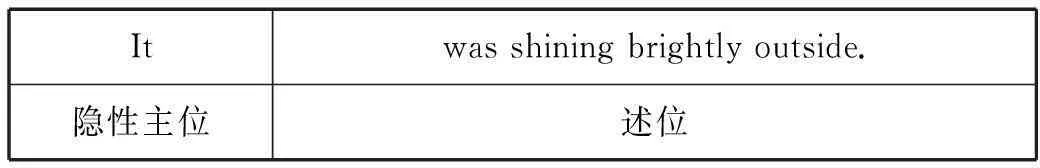

在这一连串话语中,假如代用代词it没有及物性意义,这样的交流即便构成了完整的语气,也很难进行下去。因此,只有认识到代用代词it具有及物性意义,其充当人际功能层主语这一功能角色才不仅能够协调语气,且具有一定的交际价值。我们认为,参与协商语气的代用代词it有一定的及物性意义,但又与表示显义的指示代词it不同,其在人际系统中的功能角色用“隐性主语”(Crypto-Subject)表示较妥。我们对其分析如下:

(11)

Itwasshiningbrightly.隐性主语限定成分谓体附加语语气剩余部分

(12)

Luckilyitissunny.评述附加语隐性主语限定成分/谓体语气剩余部分

值得注意的是,这一分析看似与其他学者的分析相同,但我们对it充当主语的理解是不一致的。倘若将主语“次范畴化”为语气中的主语与传统语法中的主语两个次类,并分别用S与s表示,我们认为现有研究虽倾向于将代用代词it分析为S,但实质上并未跳出将其分析s的窠臼。在SFL理论框架中,主语的意义在于:它是“命题中的重要部分,是肯定和否定一个命题的基点……对命题(或提议)的有效和成功时负责的成分”(胡壮麟等2005:125)。倘若将it视为形式标记,我们实难理解其如何成为“对命题(或提议)的有效和成功时负责的成分”。将代用代词it视为有及物性意义的主语,而非形式标记,它也自然成为“议论的基点”(同上:126)以及“对命题(或提议)的有效和成功时负责的成分”。因此,可将气象小句中的it分析为“隐性主语”,动词部分为“限定成分/谓体”,其余为“剩余部分”。

4.3隐性语篇功能

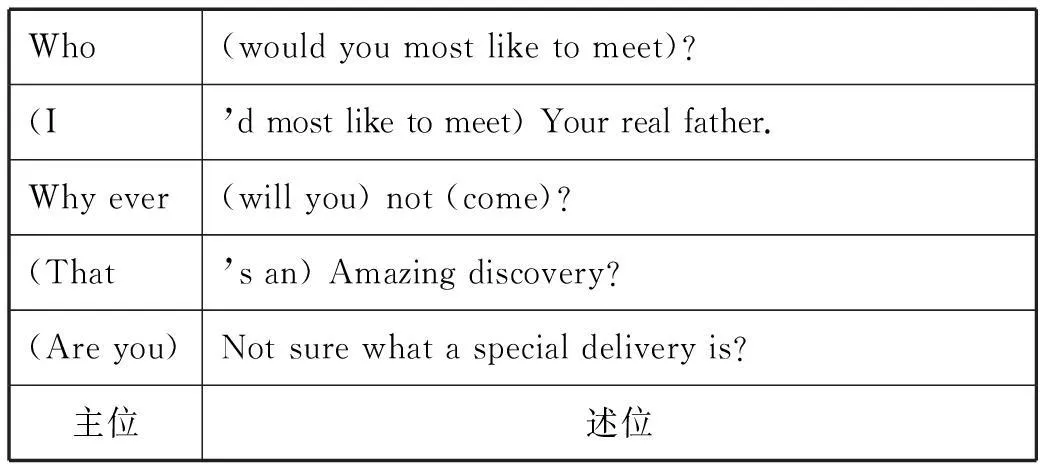

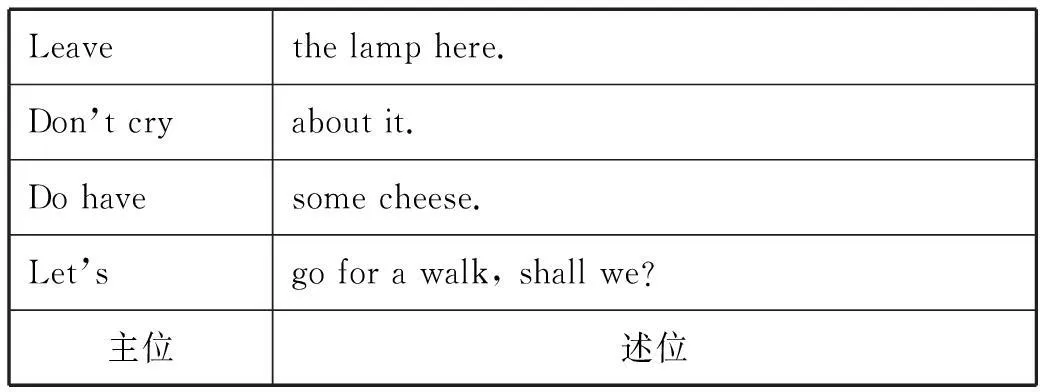

在语篇功能层面,现有文献(如Downing & Locke 1992;Eggins 1994;Thompson 1996)大多将气象小句两个次类中的it视为主位。这些分析与Enkvis(1993)的“主语假说”、Stainton(1993)的“助动词前主位假说”以及Berry(1995)的“动词前主位假说”等分析如出一辙,只考查了主位的位置标准,即“话语的出发点”(Halliday 1994/2000:37),而忽视了主位的内容标准,即“小句所涉及的东西”(同上)。杨炳钧(2001:244)试图提出折衷方案拟绕过主位划分这一棘手问题,建议把其中的it看作形式标记,从而将小句分析为:只有述位、缺少主位。

但这种分析并不完善,因为杨炳钧并没有对代用代词it作出功能解释。当然,并不是说小句不能缺少主位。但小句缺少主位的前提条件是:小句是省略小句(elliptical clauses)且主位能够从小句所在的语境中进行推定。在主、述位分析中,省略主位或述位情况(用括号标记)唯有出现在省略小句(Thompson 2004:149),如:

(13)

Who(wouldyoumostliketomeet)?(I’dmostliketomeet)Yourrealfather.Whyever(willyou)not(come)?(That’san)Amazingdiscovery?(Areyou)Notsurewhataspecialdeliveryis?主位述位

即便是省略主语的祈使小句(imperative clauses),SFL也给出了主位分析(同上2004:148):

(14)

Leavethelamphere.Don’tcryaboutit.Dohavesomecheese.Let’sgoforawalk,shallwe?主位述位

毋庸置疑,气象小句的两个次类都非省略小句。对其不作主位分析,也就意味一个小句没有主位,即“没有小句所涉及的东西”,那么小句存在的意义就没有了。杨炳钧(2001:244)之所以如此分析,是因为他将代用代词it视为形式标记。我们认为,倘若跳出形式标记的束缚,将代用代词it看作具有隐性概念意义的功能成分,其主位地位的获得也就自然合理了。这样既符合主位界定的位置标准,亦符合主位界定的内容标准。同时,考虑到it的特殊性,在充当“小句所涉之东西”方面,可将其语篇功能角色分析为隐性主位(Crypto-Theme),如:

(15)

Itwasshiningbrightlyoutside.隐性主位述位

(16)

Itisfrosty.隐性主位述位

在《功能语法导论》第三版中,韩礼德对主位概念作过修订,认为主位是“作为信息起点的成分,它有助于确定小句在语境中的位置,并为信息的走向指明方向”(Halliday 2004:64)。为进一步说明该定义,他用语篇作示例,认为主位“处于小句的起始位置,为小句设置情景,并为语篇解读定位”(同上:66)。同时,他还指出,主位是“小句结构中具有某种经验功能的第一个词组或短语”(同上)。尽管他对主位的定义作了更多拓展,但还是没有抛弃主位作为语义概念的观点。因此,本文分析在充分认识代用代词it具有弱指代意义的基础上,将其分析为隐性主位,既符合主位作为语义概念的观点,也符合主位的信息出发点原则。

5. 结语

SFL以意义研究为导向,其理论宗旨是对人类的语义系统进行全面描写。作为高级符号系统的语言则是语义系统得以描写的最佳载体或实现途径,因此SFL承诺“语言符号都应得到意义或功能的解释”。然而,SFL目前未能完全解答诸如代用代词it等形式标记的问题。基于上述思考,本研究探讨了传统语法所谓的形式标记——代用代词it——的隐性功能。本文借助SFL的渐变群思想与Whorf的隐性范畴思想,通过深入分析,认为代用代词it有弱指代意义,在纯理功能方面分别充当隐性动作者/隐性载体、隐性主语、隐性主位。本研究一方面力求基于形式都能作出功能解释这一理论假设,对代用代词it的纯理功能角色作了全面解读;另一方面,维护了独立型形式标记纯理功能分析中三大纯理功能角色同时存在的统一分析框架,是对目前形式标记纯理功能相关研究的补充与完善。

致谢

作者感谢杨炳钧教授、王振华教授及匿名评审专家提出的中肯意见。文中一切舛误,概由作者负责。

附注

① 英语气象过程小句中,it常被称为propit,dummyit,emptyit以及expletiveit等,其汉译名称也不一致,常见译名有“代用”it(夸克等1989:476),“虚义”it(章振邦2000:531)以及“支柱词”it(王勇2005:266)等。由于气象小句中it没有明确指代对象,笔者认为译为“代用”it较妥。同时,考虑到“代用”it与指示代词it和预指代词it在语义上存在渐变群关系,最终将其译为“代用代词”it。另外,韩礼德(Halliday 2004:258-259)指出气象过程大致可有四种类型:存在类(如:Therewasastorm.)、物质事件类(如:Thewind’sblowing.)、关系属性类(如:It’sfoggy.)以及it is v+ing类(如:Itisraining.)。本文所指的“代用代词”it主要指气象过程的后两类,但笔者认为最后一类还应包括Itwasraining与Itrained等结构。

② 本文例句如未特别说明出处,均引自韩礼德(Halliday 1994/2000,2004,2014)。

③ “reactance”一词常被译为“反应”(沃夫2001:40,64)、“电抗”(黄国文、丁建新2005:300)以及“反逆”(王振华2013:2)等。该术语最初由B. L. Whorf借用于物理学,其对应的物理学译名为“电抗”。但考虑到学科术语翻译的归化以及该术语内涵所体现出的隐性范畴在不同类型小句中具有或“顺”或“逆”的特点,本文拟沿用王振华(2013:2)对该术语的翻译,将其译为“反逆”。

参考文献

Berry, M. 1995. Thematic options and success in writing [A]. In M. Ghadessy (ed.).ThematicDevelopmentinEnglishTexts[C]. London: Pinter. 55-84.

Bolinger, D. L. 1977.MeaningandForm[M]. London: Longman.

Downing, A. & P. Locke. 1992.AUniversityCourseinEnglishGrammar[M]. London: Prentice Hall.

Eggins, S. 1994.AnIntroductiontoSystemicFunctionalLinguistics[M]. London: Pinter.

Enkvist, N. E. 1993. Three dynamics and style: An equipment [J].StudiaAnglicaPosnaniensia(5): 127-35.

Fawcett, R. 2000.ATheoryofSyntaxforSystemicFunctionalLinguistics[M]. Amsterdam: John Benjamins.

Gleason, H. A., Jr. 1965.LinguisticsandEnglishGrammar[M]. New York: Holt Rhinehart & Winston.

Halliday, M. A. K. 1969/1981. Options and functions in the English clause [J].BrnoPapersinLinguistics(8): 81-88. Reprinted in M. A. K. Halliday & J. R. Martin (eds.).ReadingsinSystemicLinguistics[C]. London: Batsford. 138-45.

Halliday, M. A. K. 1994/2000.AnIntroductiontoFunctionalGrammar(2nd ed.) [M]. London: Arnold/Beijing: Foreign Language Teaching & Research Press.

Halliday, M. A. K. 2004.AnIntroductiontoFunctionalGrammar(3rd ed.) (C. M. I. M. Matthiessen rev.) [M]. London: Arnold.

Halliday, M. A. K. 2013. With Herman Parret [A]. In J. R. Martin (ed.).InterviewswithM.A.K.Halliday:LanguageTurnedBackonHimself[C]. London: Bloomsbury. 1-40.

Halliday, M. A. K. 2014.AnIntroductiontoFunctionalGrammar(4th ed.) (C. M. I. M. Matthiessen rev.) [M]. London: Routledge.

Halliday, M. A. K. & C. M. I. M. Matthiessen. 1999.ConstruingExperiencethroughMeaning:ALanguage-basedApproachtoCognition[M]. London & New York: Continuum.

Kaltenböck, G. 1998.ExtrapositioninEnglishDiscourse:ACorpusStudy[D]. Vienna: University of Vienna.

Kaltenböck, G. 1999. Which it is it? Some remarks on anticipatory it [J].Views(8): 48-71.

Kaltenböck, G. 2002. That’s it? On the unanticipated “controversy” over anticipatory it. A reply to Aimo Seppänen [J].EnglishStudies(6): 541-50.

Kaltenböck, G. 2003. On the syntactic and semantic status of anticipatory it [J].EnglishLanguageandLinguistics(7): 235-55.

Painter, C. 2004. The “Interpersonal First” principle in child language development [A]. In G. Williams & A. Lukin (eds.).TheDevelopmentofLanguage:FunctionalPerspectivesonSpeciesandIndividuals[C]. London: Continuum. 137-57.

Quirk, R., S. Greenbaum, G. Leech & J. Svartvik. 1985.AComprehensiveGrammaroftheEnglishLanguage[M]. London: Longman.

Stainton, C. 1993.MetadiscourseandtheAnalyticalText:AGenre-BasedApproachtoChildren’sWrittenDiscourse[D]. Manchester: University of Manchester.

Thompson, G. 1996.IntroducingFunctionalGrammar[M]. London: Arnold.

Thompson, G. 2004.IntroducingFunctionalGrammar(2nd ed.) [M]. London: Arnold.

Whorf, B. L. 1956.Language,ThoughtandReality:SelectedWritingsofBenjaminLeeWhorf[C]. Cambridge: MIT Press.

胡壮麟、朱永生、张德禄、李战子.2005.系统功能语言学概论[M].北京:北京大学出版社.

黄国文.2009.系统功能语言学研究中的整合[J].中国外语(1):17-24.

黄国文、丁建新.2001.沃尔夫论隐性范畴[J].外语教学与研究(4):299-305.

夸克等.1989.英语语法大全(苏州大学《英语语法大全》翻译组译)[M].上海:华东师范大学出版社.

王勇.2005.预指代词it的系统功能语言学研究[J].现代外语(3):265-71.

王振华.2013.系统功能语言学的演变:小句之外——J·R·马丁教授访谈录[J].当代外语研究(10).1-12.

沃夫.2001.论语言、思维与现实(高一虹等译)[C].长沙:湖南教育出版社.

徐林.1987.Halliday《功能语法导论》介绍(上)[J].国外语言学(1):17-24.

杨炳钧.2001.形式标记的元功能分析[J].现代外语(3):237-48.

章振邦.2000.新编英语语法教程(第三版)[M].上海:上海外语教育出版社.

(责任编辑甄凤超)