意义的推理路径选择

武庆荣

(1.淮阴师范学院 政治与公共管理学院,江苏 淮安 223300;2.南京大学哲学系,南京 210093)

意义问题既是语言哲学和分析哲学中的核心问题,同时也是最复杂的问题。意义问题不仅与指称和真值紧密相联,而且还与人的心理、观念、信念以及行为等密切相关。对意义进行研究,学界有多种不同的理论取向,如意义指称论、意义观念论、意义使用论、真值条件语义学和意义行为论。这5种意义理论分别从指称、观念、使用、语义以及行为等角度,对意义问题进行了深入探讨。与以上探究进路不同,美国当代著名哲学家布兰顿(R.Brandom,1950—)以推理为切入点进行的探究彰显了对意义问题的不同理解。笔者拟通过对布兰顿意义推理进路的分析以及对实质推理及其恰当性的考察,呈显和索解布兰顿推理语义学(inferential semantics)的独特理论形态及其价值之所在。

一、意义的形成路径:意义来自推理

布兰顿深受分析哲学的影响,作为分析哲学家之一,他首先关注的是语义学问题。传统的观点认为,语言表达式的意义或意向状态的内容来自它们与世界的对应关系。这是一种表征主义的解答,按照这种表征主义的理解,意义或内容来自它对世界的再现:语句表征事态,单称词项表征对象,谓词表征性质或对象的集合。

但是,塞拉斯(W.Sellars)的“所予神话”的批评使得这种表征主义路线受到致命打击。传统的经验论者认为经验知识具有自我确证、非推论的性质,因而将知识建立在知觉经验(所予)的基础之上。塞拉斯拒斥这种所予神话。塞拉斯指出,如果没有概念的介入,知觉经验并不能为知识提供一个可靠的基础,知识的确证并不是“词与物”的对应关系,而是语言内部的推理联系。这正如他所言:“将事件或状态描述为‘知道什么’,我们并不是给出经验之描述,而是将其放置于确证与能够确证某人言说之理由的逻辑空间中。”[1]76

虽然塞拉斯对“所予神话”的拒斥谈的是知识问题,但“它使人们意识到:语言处于规范空间,表象则只涉及自然领域,二者性质不同,因而表象无法说明语言的意义。布兰顿于是将目光转向实用主义,坚持‘实践优先’的原则,认为语言意义只能从语言使用那里得到说明,‘做’先于‘说’,‘知道如何’先于‘知道什么’”[2]69。

布兰顿也深受维特根斯坦(L.Wittgenstein)后期哲学思想的影响。在前期图像论框架下,维特根斯坦认为,意义独立于它的使用,但后期的维特根斯坦发现许多语词只有在一定的语言游戏中才具有意义。他说:“只有知道怎样用一个名称做某种事情的人才能有意义地问起这个名称。”[3]15因此,意义不是孤立于语境而单独地指称事物或事态,意义是根植于生活实践中的语言的使用:“每一个符号就其自身而言都是死的,是什么赋予它以生命呢?——它的生命在于它的使用。”[3]128

维特根斯坦对“使用”的界定是在语言游戏中进行的。同其他游戏一样,语言游戏也需要遵守一定的规则,因此“‘使用’一定是和规则联系在一起的,‘使用’是一种规范的行为,一定有正确和不正确的区分”[2]69。同是“使用”,但与维特根斯坦不同,布兰顿意义上的“使用”具有特定的涵义,是指使用概念形成一种推理的关联。

布兰顿认为,概念的使用和内容必定处于推理的联系之中,如若不然,便不能在概念的使用者以及非概念的使用者如自动机器、动物之间做出明确的区分。这是因为自动机器或动物和人一样,都有对各种环境刺激做出可靠的区别响应倾向。比如,当环境温度下降至华氏60度时,自动调温器会自动打开熔炉,或者当红色的事物出现的时候,一只训练有素的鹦鹉会发出“这是红色的”的声音[4]47-48。显然,自动机器对环境做出的区别响应或鹦鹉发出的“这是红色的”的声音与人做出的相应的响应在意义上是不同的,前者与环境刺激只具有一种因果上的关联,而人所做出的响应,不仅是环境刺激所引起的因果反应,同时还处于理由空间之中,和其他概念构成推理上的联系。比如,一个概念使用者不仅知道温度下降了需要打开熔炉,他还应该知道“低温易导致感冒”,“低温不需要开冷气”,等等。

所以在这一点上,布兰顿十分认同塞拉斯的主张:“一个响应具有概念内容是因为它在给出和寻求理由的推理游戏中扮演了一个角色。掌握和理解这样一个概念也就是对它所涉及的推理有实践的掌握——在能够辨识的实践的意义上,知道应用一个概念能够推出什么以及这个概念从哪里推出。”[4]48而就自动机器或鹦鹉来说,可重复的可靠的区别响应并不涉及推理和确证的恰当性,因而它们的响应根本不是概念的或认知的事情。

基于以上对概念使用者和非概念使用者的推理的分界,布兰顿明确指出:“除非人们拥有许多概念,否则不能拥有任何概念”[4]15,“为了掌握任何概念,人们必须掌握许多概念”[4]49。在推论实践中,由于掌握某种概念就是掌握与之相关的其他概念,知道概念之间的推理联系,因而概念本质上是推理联系的。从此视角看,概念使用者所做出的概念性响应不仅是一种可靠的区别响应,而且还在于它在推理中扮演了某种确定的推理角色。因此,布兰顿指出,“拥有特定的概念内容就是在推理中扮演着一种确定的角色”[4]36,换言之,“概念内容就是推理角色”[4]56。

综上可见,布兰顿的推理语义学有两个主要的、基本的观点:第一,概念的内容来自概念的使用,即推理。布兰顿认同塞拉斯的观点,认为“推理是一种做事”[5]91,即一种使用概念的实践,语言表达式的意义或意向状态的内容来自语言表达式或概念的使用,也就是推理。第二,概念内容就是推理角色。在布兰顿看来:“一个表达式有其概念内容在于它是在实质推理中被确定的,即通过它在实质推理中所扮演的角色赋予的。”[5]102从以上两个方面来看,布兰顿对意义的推理理解和把握,为概念内容的研究铺就了一条恰当的推理进路。

二、意义的推理选择:实质推理

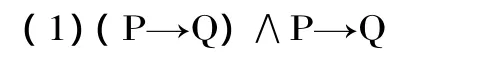

根据布兰顿的推理语义学,概念内容来自推理。推理有两种:形式推理和实质推理。前者是指其正确性由其逻辑规则决定的推理,比如充分条件假言推理“如果P,那么Q,P;所以Q”,这是一个正确的、有效的推理,它的正确性是由其分离规则决定的。而后者是指其恰当性取决于前提和结论的概念内容的推理,例如,从“匹兹堡在普林斯顿的西边”衍推出“普林斯顿在匹兹堡的东边”,这个推理的恰当性依赖于概念“西边”和“东边”的内容[4]52。布兰顿反对逻辑的形式主义(formalism)[4]31,他认可并强调的是实质推理。他认为:“除了那些特定的逻辑能力之外,认可这些推理是理解和掌握概念的一部分。”[4]52

传统的形式主义以演绎推理作为标准,认为所有恰当性的实质推理都可以转化为有效的形式推理,强调推理的恰当与否,由形式所决定,形式推理具有自主性。但布兰顿认为,路易斯·卡洛(L.Caroll)有关阿基力士和大乌龟的辩论暴露了形式主义的缺失。简而言之,即:

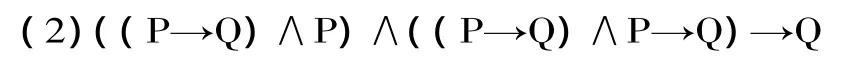

根据形式主义,如果纯粹从形式上看,要使式(1)这样的推理有效,必须要有推理规则做支撑,即在前提中增加充分条件假言推理的肯定前件规则“(P→Q)∧P→Q”才行得通。如此,式(1)便转变成如下的推理:

但是,式(2)在形式上仍有缺陷,因为没有规则可以告诉我们从P→Q,P和(P→Q)∧P→Q这3个前提可以推出Q,换言之,我们必须在前提中增加规则“(P→Q)∧P∧((P→Q)∧P→Q)→Q才行”。……这导致了规则的无穷后退,因而我们无法借由增加前提的方式将实质推理转化为形式推理,推理的恰当性不能够完全诉诸形式[6]278-280。

形式主义者(formalist)的推理方法同样受到了布兰顿的批评:“形式语义学独立于语用学的内容只是表面现象,实际上,形式语义学并不像一般认为的那样具有自主性,它也不可能独立于语用学的内容。”[7]16因此,布兰顿认为形式推理有关概念内容的说明,必须由实质推理来设定,换言之,即从形式语义学所垂青的形式推理回到哲学视域中的实质推理上去[5]143-145。

从形式推理转向实质推理,或者说从形式语义学转向哲学语义学,布兰顿认为这样的语义学有助于理解语言实践的本性。布兰顿拒斥形式语义分析对意义的消解,他所建构的推理主义的语义说明策略是:“在语义学方面,首先从推理开始,并力图使用推理的术语使意向内容的表征维度最终得到理解。在语用学方面,这种策略从对隐含于实践中的规范的说明开始,并做出对它们和自然环境关系的理解,在其中规范实践以它们最复杂的形式使客观的描述成为可能。”[5]149他认为,只有这种基于语用学基础上的语义学才称得上是对概念内容做出了真正的说明,这样的语义学才是恰当的。

布兰顿分析说,传统形式主义者主要以逻辑推理为基准,认为推理的联系是一种逻辑的联系,理解一个推理就是理解这个推理的逻辑形式,一个好的推理就是形式上有效的推理,因而所有恰当性的实质推理都可以通过适当的方式转变为形式上有效的推理。比如,从“天将下雨”到“街道将会湿”这个推理,在形式主义者看来就是省略了前提“如果天将下雨,那么街道将会湿”的一个肯定前件式的充分条件假言推理,这个条件推理的有效性在于其推理形式的有效性,认可这个推理的有效性就是认可这个推理的推理形式即充分条件假言推理的肯定前件式。这也就是说,所有好的推理都可以还原为形式上有效的推理,“实质推理于是被视为一种派生的范畴”[5]98。

与形式主义者的这种推理说明策略不同,布兰顿遵循塞拉斯的做法,把推理的正确性本质上涉及其前提和结论的概念内容的推理称为实质推理,认为它们是好的推理在于它们前提和结论中的非逻辑词汇的内容,而不是它们的推理形式,主张我们在思考实质推理的时候就要采用这种非形式主义者的策略[4]85。这样做是因为在这种策略下,推理的实质性一面才不会受到忽视,带有实质概念内容的推理才不会完全等同于没有任何实质概念内容的形式推理。

不仅如此,在布兰顿看来,形式有效推理的概念是以一种自然的方式根据实质正确推理的概念而界定的。这种思想或理解的好处在于:不仅可以挑选出一些特殊的词汇如逻辑词汇,而且当推理中所有其他的词汇被替换的时候,可以观察到那些依然保持不变的推理的特征。若如此,那些被赋予特权的(privileged)固定不变的词汇就定义了形式的概念。在这种意义上,一个推理只有在它实质上是好的推理并且通过非特权词汇替换其他非特权词汇的时候,不会有实质上不好的推理出现的情形下,才能根据其形式判定它是好的推理。按照这种替换方法的理解,逻辑上好的推理是根据在先的实质上好的推理的概念而说明的[4]85-86。

如果以这种方式来理解逻辑推理,布兰顿认为,达米特针对弗雷格逻辑思想的相关评论就是正确的——达米特认为弗雷格从推理转向真值的语义说明方法对逻辑这门学科来说是一种倒退[8]432。与弗雷格不同,布兰顿首先是从推理的恰当性出发对语义进行诠释的。这种解释策略既需要一种对原始材料(raw materials)恰当性的说明,也需要一种对如何谈论真值的诠释。采用这样一种语义说明顺序,这正是布兰顿推理语义学所追求的策略[5]96-97。

就布兰顿而言,无论从何种意义上说,逻辑的理解都应当是一种隐含之理解。他曾说:“问题在于人们应该如何说明以规则或原则的方式清晰的东西与隐含于实践恰当性中的东西之间的关系。”[5]101在说明隐含之东西与其清晰之表达之间的关系上,形式主义者与实用主义者之不同在于:形式主义者从清晰的命题许可出发,根据它们的逻辑形式来认可推理;在这种理解方式下,实质推理作为省略推理可借助其隐含的前提转变为形式有效的推理。与之相反,实用主义者“首先从实质推理即从非逻辑的、以内容为基准的推理出发,在此之后,它才有必要说明诸如条件句这样的逻辑用语如何被理解为允许以一种清晰的方式——也就是作为可判断、可论断、可相信的内容,将那些隐含的推理承诺表达为具有潜在的命题承诺的内容”[5]101。

布兰顿认可的是实用主义的语义说明策略,即将实质推理当作更基本的推理,将形式推理看作是其派生的范畴。一定程度上可以说,他的这种选择是其实用主义主张的深层脉动。首先,他认为偏好于实用主义的说明顺序其一般的理由在于,只有以这样一种方式,人们才可能有希望根据最原初的能力即“知道什么来自于知道如何”的能力,理解所相信之东西或所言说之东西[5]101。其次,他认为在科研和日常生活中,实质推理是我们使用概念内容必不可少的推理的介入,形式推理虽然可以使之清晰,但没有它们,我们仍会认可这些实质推理[5]103-104。再次,他认为“一个重要之考虑是,形式有效推理的概念可以以一种自然的方式由实质正确的推理的概念来定义,而不是相反之路径”[4]55。

三、结语:当代语言哲学中的一个“哥白尼式转折”

布兰顿是一位不满足于在既定范式中展开哲学探讨的哲学家之一,他的意义的推理路径选择不仅与指称论等表征语义理论大异其趣,而且与意义使用论等截然不同,在一定程度上实现了意义问题研究的范式转换,其推理语义学被誉为差不多当代语言哲学中的一个“哥白尼式转折”[9]140。

意义的指称论者主张,语词或更复杂的语言表达式因其表征世界中的事物或描述事态而具有它们的意义。指称论遭到的主要质疑是:并非每一个语词都命名或指称一个对象;存在着某些特殊的语言现象,它们表明意义不仅仅是指称。意义的观念论者认为语言表达式的意义是人们头脑中的某种观念:符号串或声音串表达,或在某种程度上有意义,在于它们对应于认知主体所处的一种有内容的观念。观念论遇到的主要批评是:意义是一种公共的、主体间的社会现象,而观念因人而异;并非语言中的每一个语词都有特定的心理映像或内容与其相辉映。意义的使用论者主张,语言表达式的意义在于其使用。意义使用论的主要缺陷在于:过于关注语用学而忽视了语义学的研究;没有对概念的表征维度提供说明。从以上呈现可以看出,意义的指称论、观念论、使用论各自从指称、观念、使用等角度对意义问题进行了深入探讨,它们各自含有或多或少合理的因素,但也带有或大或小的片面性。

布兰顿反对指称论、观念论之类的表征语义理论。他认为塞拉斯“所予神话”的批判使得这种表征主义的路线受到致命打击。因此,他的推理语义学对语言表达式的意义或意向状态内容的说明,诉诸的不是语言和世界、观念等之间的关系,而是仰赖于实质推理及其恰当性。这种推理主义的语义说明方法,相对于传统表征语义理论,一方面既免遭了“所予神话”的批评,另一方面将“推论实践”置于优先的地位,赋予意义以公共的、主体间的特性,也避免了观念论的主观性倾向,表现出了相对于表征语义理论的优越性。

当然,布兰顿的推理语义学也属于广义使用论中的一种,但同是使用论,推理语义学也体现出了相对于传统使用论的优越性。表现在:第一,它避免了传统使用论过于关注语用学而忽视语义学的理论缺陷。布兰顿语言哲学的主要旨趣是探究概念的内容和使用,其基本理路是以语用学奠基,然后说明语义学。因而在此背景下,语用学和语义学同等重要。这正如他所言:“它们(语义学和语用学)应该被看作互补的而不是互相竞争的……我们可以通过语用学的加入,来深化我们的语义学。”[10]8第二,布兰顿推理语义学弥补了传统使用论在说明概念表征维度方面的缺失。布兰顿虽然拒斥表征语义理论,但他并未放弃对概念客观性的追求,而是在推理理论的框架下对概念的表征维度提供了推理主义的说明[11]101-109。

因此,情形正如莱肯(W.G.Lycan)所言:意义的推理理论的动人之处在于,它毫不费力地避免了指称论、观念论等传统意义理论的缺陷[12]79。不止于此,布兰顿推理语义学以实用主义为指针,集中关注语言被用于真实世界时的现实特征,将推论实践置于其核心地位,在人、语言和世界关系上展现出一幅全新的图景。就此而言,布兰顿推理语义学无疑是语言哲学中的一座里程碑。

[1]Sellars W.Empiricism and the Philosophy of Mind[M].Cambridge:Harvard University Press,1997.

[2]陈亚军.将分析哲学奠定在实用主义的基础上[J].哲学研究,2012(1):69-77.

[3]Wittgenstein L.Philosophical Investigations[M].2ed.Oxford:Basil Blackwell Ltd.,1958.

[4]Brandom R.Articulating Reasons:An Introduction to Inferentialism[M].Cambridge:Harvard University Press,2000.

[5]Brandom R.Making It Explicit[M].Cambridge:Harvard University Press,1994:91.

[6]Carroll L.What the Tortoise Said to Achilles[J].Mind,1895,4(14):278-280.

[7]刘钢.从形式推理走向实质推理:论布兰顿的推理主义语义学[J].哲学分析,2011,2(4):14-28,196.

[8]Dummett M Frege.Philosophy of Language[M].Cambridge:Harvard University Press,1981.

[9]Andjelkovic'M.Articulating Reasons[J].Philosophical Book,2004,45(2):140-148.

[10]Brandom R.Between Saying and Doing:Towards an Analytic Pragmatism[M].New York:Oxford University Press,2008.

[11]武庆荣.布兰顿推理论研究[D].重庆:西南大学,2013.

[12]Lycan W G.Philosophy of Language[M].New York:Routledge,2008.