社会经济地位的代际传递效应与不平等再生产

——基于CGSS2011的数据分析

潘泽泉,韩彦超

(中南大学公共管理学院,湖南长沙,410083)

社会经济地位的代际传递效应与不平等再生产

——基于CGSS2011的数据分析

潘泽泉,韩彦超

(中南大学公共管理学院,湖南长沙,410083)

依据CGSS2011调查数据,采用多元线性回归模型,考察父辈社会经济地位对个人社会经济地位的影响,分析当今中国社会中的社会经济地位的代际传递效应及其再生产,研究发现:性别、户籍和教育程度是影响个人社会经济地位的重要因素。我国公民的社会经济地位存在代际传递现象,父辈的社会经济地位可以通过家庭背景等因素来影响个人人力资本的获取,进而影响个人的社会经济地位。尤其是拥有党员父亲和高教育程度的父亲可以显著提高个人的社会经济地位。代际传递效应代表着一种深刻的社会不平等,要削弱代际传递效应对个人的影响、营造一个更公平的社会,需要改变不合理的制度安排。

社会经济地位;代际传递;再生产;社会流动

随着我国社会转型和社会发展,人民的生活水平有了很大的提高,但也出现了一些新的社会发展阻力和结构性障碍。一方面,我国社会分层逐渐形成且日益固化,社会结构趋向封闭,社会流动渠道不畅;另一方面,显示出以家庭背景为代表的先赋性因素对个人未来的生活影响越来越大,甚至超过了个人通过后天努力得到的各种自致性因素。这是当代社会代际传递增强的表现,也是代际流动率下降的标志。一个人将来生活的优劣,不再取决于自身的后天努力,而是更多地由自己的家庭出身所决定:较低的社会经济地位以及造成这一困境的各种条件和因素,通过家庭教养和生活方式由父辈传递给子代,子女不断重复着父母的境遇,继承父母面临的种种不利因素并不断传给下一代,形成恶性循环,使后代不断重复上一代的困境。而家庭出身较好的子女则相应地继承着上一代的种种优势,并把这些优势传递给后代。这是与社会公平相违背的。长此以往,个人尤其是底层人民会产生一种无力感,使整个社会缺乏活力。如果境遇一直得不到改变,也会引发底层人民的不满,导致社会冲突,威胁社会的稳定。而这一问题的解决需要学者们进行深入的学术性研究并从专业的角度提出自己的建议。

本研究运用中国综合社会调查(CGSS2011)的调查数据,分析个人收入水平与父母社会经济地位之间的关系。将个人社会经济地位的获得放在代际传递这一视角下进行分析,以父辈的社会经济地位为变化维度,建立多元线性回归模型,以图揭示当今社会中社会经济地位代际传递的影响,是本研究的主要目的。

一、研究的问题与研究假设

代际传递效应始于对贫困问题的研究,从阶级继承和地位获得的研究范式中得来。贫困代际传递理论认为,在贫困阶层中,只有少数家庭的子女可以通过接受教育来获得高层次的职位或创业机会,并脱离本阶层。大部分来自贫困家庭的子女由于缺少资本投入和关系网络,不得不进入低端就业市场,从事低收入的工作进而继续留在贫困阶层。与此相反,对于出自富裕阶层和拥有良好家庭资源的子女来说,一方面,由于有家庭的高教育成本投入和丰富的社会网络作支撑,他们往往在教育中有较高的竞争能力和升学机会,更容易通过教育来受益,至少不会存在因经济问题而辍学的情形;另一方面,即使教育上的失败而失去了升学的机会,也可以通过家庭丰富的社会资本而进入高端就业市场,因而,也只有极少数的富裕家庭子女会脱离本阶层而跌入贫困阶层。由此可见,个体的社会经济地位很大程度上是在继承上一辈的社会经济地位,且其子女很可能会延续这种循环。[1]国内外的许多学者都在这一基本假设下进行了大量的经验研究,丰富并扩展了代际传递理论。后续的研究大致围绕三个方面对代际传递效应进行解释,分别为经济地位的分化、文化的区隔以及社会资本的差异。

经济地位分化方面的研究者认为,父辈经济地位的差异会影响下代人能力的发展,因为经济地位的差异带来的是教育以及人力资本投入方面的差异。例如社会经济地位高的家庭能够为子女提供更好的教育,使得子女有更高的人力资本,而不至于因为经济原因迫使子女尽早辍学挣钱补贴家用。刘志民通过经验研究发现,父辈的社会经济地位对子女高等教育数量以及质量的获得都有显著的正向效应。而且这种影响有从显性的数量的不平等向隐形的质量不平等转化的趋势,并通过这种不平等来传递社会阶层的不平等。[2]

文化区隔论者认为,不同阶层的人具有不同的文化品位和惯习,出生于社会上层家庭的子女在生活和学习中更容易获得社会精英性话语和为社会所认同的内在特征,如气质、毅力等,这对个人以后的能力和发展具有重要作用,而文化区隔的形成与不同阶层的受教育程度有关。很多研究证实了文化区隔论者的观点。David等人通过实证研究发现,当控制了父母受教育程度这一变量后,子女个人受教育程度的回报率将下降30%左右。[3]James等人的调查发现,父母中受教育程度较高的一方,教育程度每增加一年,子女的收入将会增长5%左右。[4]国内学者也发现了类似的结果。岳昌君等人通过实证研究发现,父亲的受教育程度越高,子女的起薪也越高。[5]

基于此,本文提出第一个假设。

假设1:父亲受教育程度高的家庭,其子女的社会经济地位就越高。

社会资本差异论者认为,处于社会上层的家庭往往具有较高质量的社会关系网络,高质量社会网络不仅能带来与就业相关的各种信息,更能直接提供各种物质与资源帮助,这些帮助对个人求职或晋升有重要作用。经验研究方面,Linda等人发现相对于个人受教育程度,父母的社会资源在其子女寻找工作中发挥更大的作用。[6]李培林、边燕杰等人发现,家庭的社会网络对于个人社会地位的流动具有显著的正向作用。[7,8]基于前人的研究本文提出第二个研究假设。

假设2:家庭社会网络的规模和质量越高,其子女个人的社会经济地位就越高。

除了以上三种主流研究主题,也有一些研究者将代际传递效应归因于基因遗传或者选型婚配。

通过以上的梳理可以发现,以往的研究虽然很丰富,也取得了丰硕的成果,但以往关于代际传递效应的经验研究往往只关注贫困的代际传递,而缺少针对各个社会阶层代际传递的经验研究,而且这些研究多限于理论探讨。要研究一个社会的社会流动频率不能只关注贫困阶层的代际流动,而应考察各个阶层的流动状况,这样才更全面。本文利用CGSS2011的数据考察整个社会的代际传递效应,主要分析父辈的社会经济地位是否会传递给下一代,从家庭拥有的政治资本、文化资本、社会资本方面讨论不同的家庭背景对个人社会经济地位获得的影响,并因此来分析代际传递效应造成的社会经济地位的不平等。

二、数据与分析方法

本文所使用的数据来源于“中国综合社会调查(CGSS2011)”的调查结果。该调查是国内第一个全国性、连续性的调查,其结果具有一定权威型。该数据中包含了被访者生活工作中方方面面的信息。其中关于被调查者收入、年龄、性别、户籍、受教育程度、父母信息,政治面貌等信息为本研究提供了详实的资料。

(一) 样本描述

2011年“中国综合社会会调查”城市卷有7 036个有效个案。样本覆盖了全国大部分省份和地区,具有较好的代表性。出于研究的需要,本文对研究对象进行了筛选,只选出了年龄在16~60岁之间且处于工作状态的个案。最后得到有效个案3 828个,其中男性2 066人,女性1 699人,中共党员412人,非中共党员3 416人,农业户籍2 257人,城市户籍1 375人。教育程度方面,初中及以下2 355人,高中、中专、职高技校共704人,大学专科386人,大学本科341人,研究生41人。

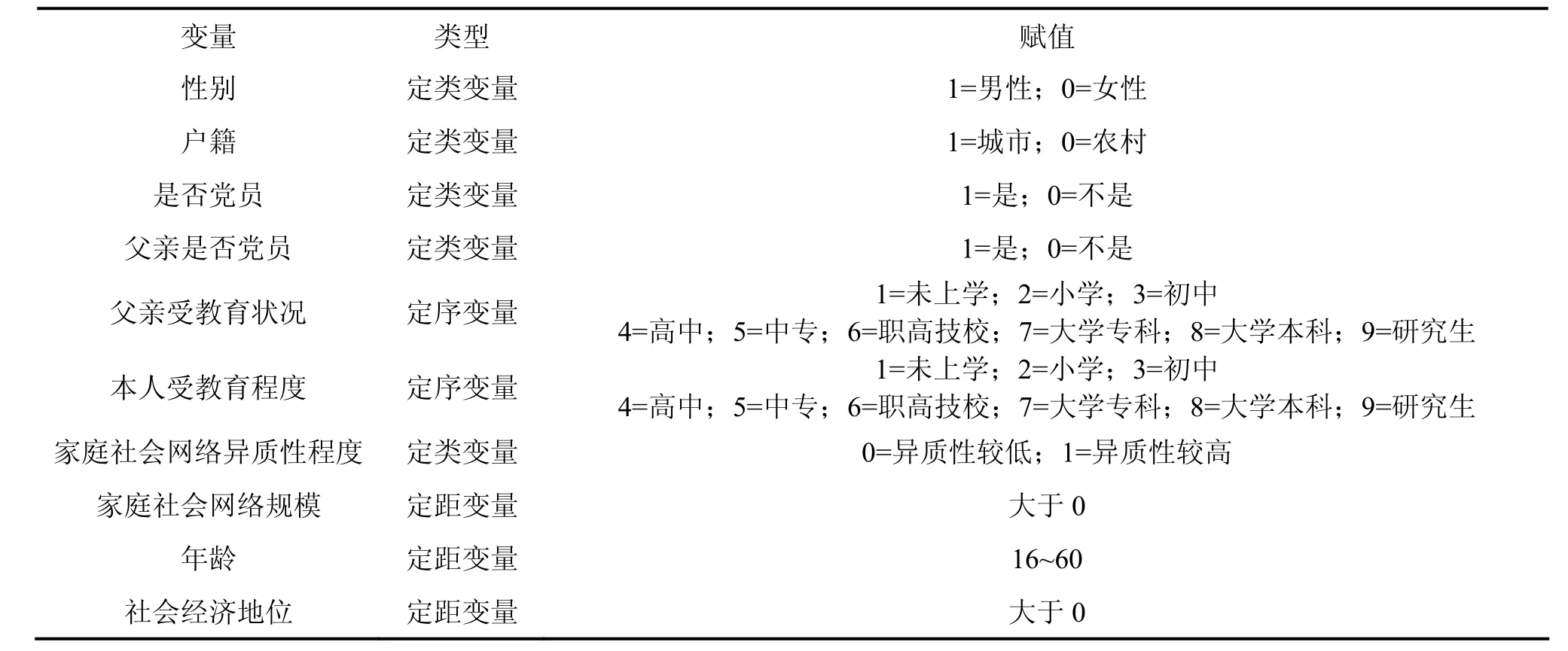

(二) 变量分析及其操作化

本文主要探讨社会经济地位的代际传递效应。因此,个人社会经济地位为本研究的因变量,而父辈的社会经济地位为本研究的自变量,出于研究的需要,本文将个人的性别、年龄、户籍、本人受教育程度、个人政治面貌作为控制变量。

本文的因变量为个人社会经济地位。社会经济地位是指个人或家庭在社会分层结构中所处的位置。社会经济地位受到包括经济、权力、文化等多重因素的影响。在韦伯看来,个人的市场购买力对个人生活机会有重要影响,是社会分层的重要指标。鉴于此,本文结合CGSS2011所收集数据的特点,将个人年收入作为衡量个人社会经济地位的经济标准。在中国综合社会调查的问卷中相对应的题目为“请您告诉我,您去年(2010年)的个人收入是多少?”题目为填空题,由被调查者根据自己的情况填答。收入包括工资、薪金(含津贴和补助)、奖金、提成、经营和投资所得利润和分红。通过将以上收入相加得到个人总收入,为了进一步区分个人收入的差异性,按总体人口中的收入分布将收入划分为五个等级,按向上频次累计,收入最低的20%(即收入低于15 600元)赋值为1,收入处于总人口中20%~40%位置的(收入为15 600~23 040元)赋值为2,处于40%~60%位置的(即收入为23 040~32 400元)赋值为3,处于,60%~80%位置(即收入为32 400~46 200元)的赋值为4,处于最高20%位置的(即收入高于46 200元)赋值为5。社会经济地位作为一个指标也会受到个人参照群体、文化和意识形态等主观因素的影响,因而,也会出现个人主观社会经济地位认同与客观社会经济地位不一致的现象,为了能更全面地代表个人社会经济地位,将个人主观社会经济地位认同也作为本研究的因变量来代表文化对个人的社会经济地位的影响,结合CGSS2011问卷中的题目,通过选择题“您认为您的社会经济地位在本地大体属于哪个层次?”进行测量。同时,将答案进行转化,上层赋值为5,中上层赋值为4,中层赋值为3,中下赋值为2,下层赋值为1。统计学家希尔德布兰德认为,当各个变量是同一理论概念的多元指标时,它们的合并就比其中任何一个更可靠。[9]而本文中,社会经济地位这一概念是从韦伯的多元分层理论操作化而来,经济、文化这两个指标为同一概念的不同测量指标。因而,将二者合并更可靠。同时,这两个变量皆为定距变量,将二者合并也符合统计学的原理,将经济指标和文化指标相加,得到新的因变量指标:个人社会经济地位。

本文的自变量为父辈的社会经济地位。在中国,家庭是社会的组成细胞和基本单位,对于个人的成长、发展具有重要意义。家庭的资本能够为个人行动提供各种资源的支持,进而影响人们的行为。对于子女来说,父辈创造的家庭资本可以随时调用到个人的日常生活中去。因此,父辈的社会经济地位可以用家庭资本来代替。它是能够为子女所利用的工具性的资本。本文结合已有的数据,从家庭文化资本、政治资本和社会资本三个方面对家庭资本进行操作化。其中,家庭的文化资本用父亲的受教育程度来测量。家庭的政治资本在以往的研究中多用父亲的政治面貌和职业来衡量,然而,在CGSS2011的数据库中,虽有父亲职业这一问题,但是被调查者的回答率过低,仅有68.5%的回答率。缺答率过高,会影响统计推论的准确性。为保证模型的精确度,故不将父亲职业作为影响变量,只将父亲政治面貌作为政治资本。CGSS调查数据表明,被调查者父亲的平均年龄为70.3岁,90%以上高于56岁。由此可见,被调查者的父亲多出生在20世纪50年代,可以推算他们的初始工作时间多早于20世纪70年代。而这一时期,我国仍然处于单位制时代,尚未向市场经济转型,基于阶层出身的身份制依然在再分配中处于重要地位。而党员作为重要的身份资源对个人的发展有重要影响,因而,可以用父亲的政治面貌来代替家庭的政治资本。而家庭的社会资本则用家庭社会网络的质量来衡量。父亲受教育程度在问卷中有直接对应的题目,可直接使用,而父亲的政治面貌则通过“您父亲的政治面貌”这一题来衡量,问卷提供了五个答案“中共党员、共青团员、民主党派、无党派人士、群众”,结合分析的需要将后四个答案合并,将答案转化为“中共党员,非中共党员”。在边燕杰等人看来,家庭社会网络质量的高低有社会网络的规模、顶点和异质性程度等几个重要标准。在CGSS2011的问卷中,家庭社会网络的质量没有直接对应的题目。为了方便研究,本文对相关数据进行了转换。家庭社会网络的异质性程度则通过问卷中“您或家人在办这件(类)事情时,托人说情或请客送礼了吗?”问卷中包括7种事情,分别为看病就医、孩子入园、入学、升学、求职找工作、工作调动、提薪升值、打官司、办营业执照、领取社会保障或报销医药费。答案分为“0=没有、1=有”笔者将每个被调查者在这七项上的得分相加,如果得分为0则说明家庭无法通过托人说情的方式来为自己争取利益,家庭社会网络的顶点较低、异质性较差,家庭社会网络的质量较差,得分大于0则说明能够动社会网络的质量较高。至于社会网络的规模则通过“您的家庭在过去一年中的人情消费为多少?”这一题来测量,家庭在一年中的人情支出越多,则说明家庭的社会网络规模越大,家庭的社会网络质量也越高。

出于分析的需要,将个人的性别、年龄、户籍、个人受教育程度、个人政治面貌作为控制变量。其中性别、户籍、个人受教育程度在问卷中均有问题直接涉及,而个人政治面貌则转化为个人是中共党员和非中共党员,年龄则通过2013减去出生年份得到。具体变量赋值见表1。

表1 变量及其赋值

(三) 分析模型

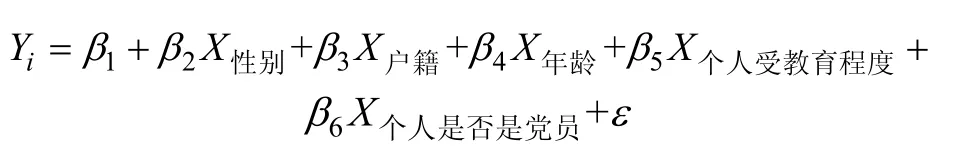

由于因变量为定距变量,所以本研究采用多元线性回归分析作为分析模型。本文的主要目的是考察社会经济地位的代际传递效应即父辈的社会经济地位对个人社会经济地位的影响,为此,本文将建立一组嵌套模型(Nested Models)来考察这种影响。首先将可能影响个人社会经济地位的人口学变量Xi纳入模型,建立模型1作为基准模型;然后再将父辈社会经济地位纳入模型之中,建立模型2。具体模型为:

模型1:

模型2:

其中:Yi是个人社会经济地位,β1是截距,ε是模型所无法解释的随机误差。方程的系数β即为变量解释力,即在其他变量不变的情况下,目标变量每变化一个单位对因变量产生的影响。

三、数据分析结果

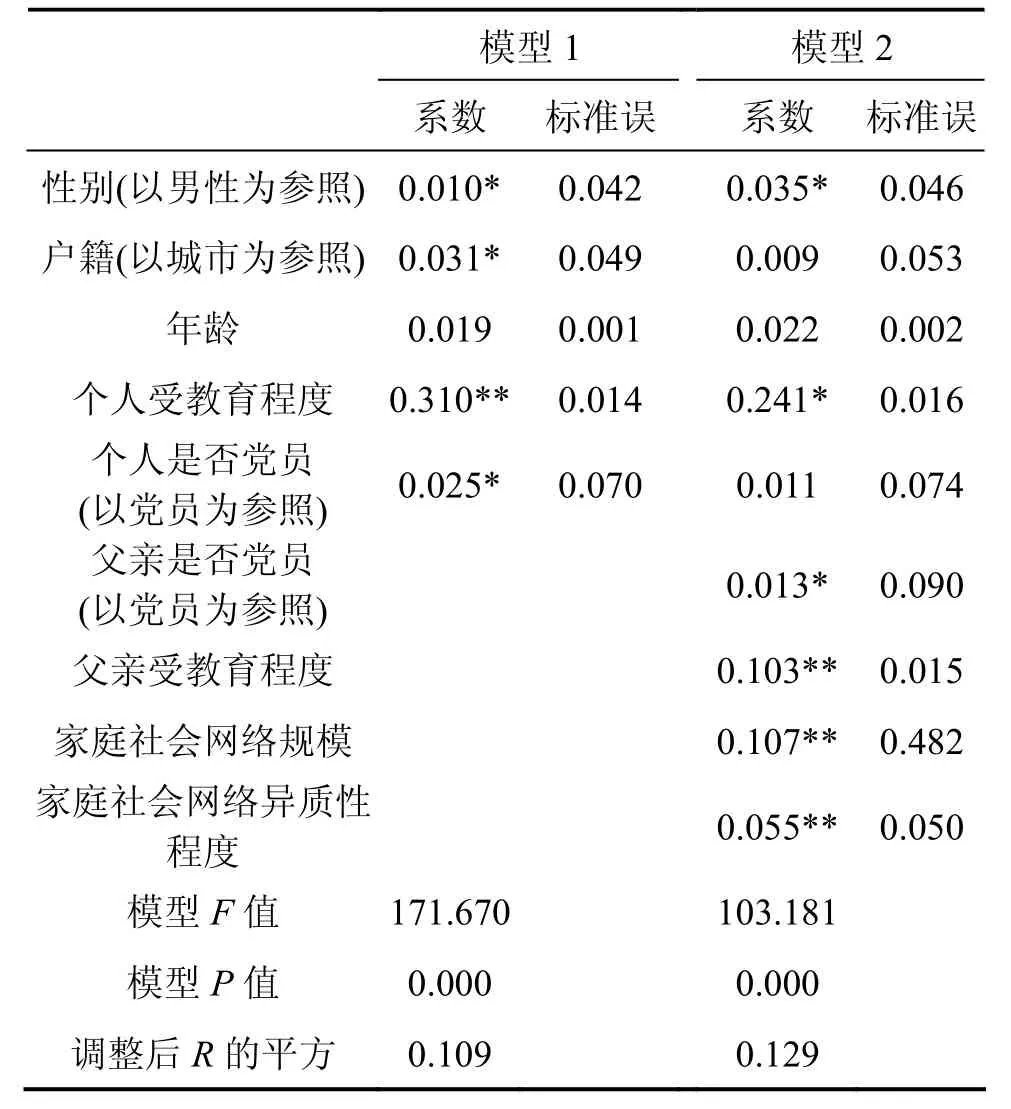

本文采用社会科学统计软件SPSS17.0作为统计分析工具。回归分析采用OLS分析法来预测不同自变量对因变量的影响程度。统计分析结果主要涉及标准化系数 、标准误、显著性水平、模型F值以及调整后R的平方。统计结果如表2所示。

表2 多元线性回归模型统计结果

表2展现的是父辈社会经济地位相对于个人社会经济地位所做的多元线性回归分析结果。其中模型1是基准模型。从统计结果来看,性别对个人社会经济地位有显著影响,标准化系数达到0.010,即在相同的情况下,男性的社会经济地位要比女性高出1.0%,且显著水平低于0.005,通过了显著性检验,因而,性别是影响个人社会经济地位的因素之一,这也与前人的研究结果一致。[10]表明女性在就业市场中依然受到各种歧视。户籍对个人的社会经济地位也有显著性影响,户籍在方程中的标准化系数达到0.031,即与非城市户籍的人口相比,城市户籍的人口的社会经济地位约高出3.1%,且显著性水平也通过了显著性检验。因而,户籍可以影响个人的社会经济地位,与前人研究结果一致。[11]这说明,在市场经济占主导地位的今天,户口依然起作用。城乡二元户籍制度依然在为代际传递提供政策性庇护。本人受教育程度对个人社会经济地位的影响最为明显,标准化系数达到0.310,即个人受教育程度每上升一个层次,个人社会经济地位会相应地提高26.3%,且差异达到了显著水平。这说明,教育依然是影响个人社会经济地位的最重要因素。而年龄虽然与个人社会经济地位呈正相关,但影响并不显著。而个人的党员身份在分析中对个人社会经济地位的影响显著,标准化系数达到0.025,这也与前人的研究结果一致。

模型2在模型1的基础上加入了“父辈社会经济地位”的相关变量。统计结果显示,父亲的政治资本对个人社会经济地位有显著影响,标准化系数达到0.013,即父亲是党员的个体比父辈是非党员的个体在社会经济地位上要高出1.3%。即拥有一个党员父亲可以使社会经济地位提高,而个人是无法选择自己的父亲的,这显示出了一种深刻的不平等。父亲的文化资本对个人的社会经济地位也有显著性影响,标准化系数达到了0.103,即父亲的受教育程度每上升一个层次,个人的社会经济地位会上升10.3%。家庭社会网络的规模同样可以显著的影响个人的社会经济地位,标准化系数达到0.107,即相对于社会网络规模较小的家庭,社会网络规模较高的家庭可以帮子女提高7.3%的收入。家庭社会网络的异质性程度同样对个人社会经济地位有显著影响,标准化系数达到0.055,即家庭社会网络异质性程度每提高一个单位,个人社会经济地位会相应的提升5.5%。同时,在引入父辈社会经济地位的相关变量后,个人受教育程度的影响力有所降低,这符合前人的研究结果。因此,从模型2可以看出,父辈的社会经济地位对个人社会经济地位有显著影响,存在代际传递效应。

从以上的统计分析结果可以发现,父亲受教育程度对个人的社会经济地位有显著性影响,因此本文的假设1得到验证。这也说明父辈的文化资本可以通过文化再生产来传递给子女。在考试选拔制度下,父辈的文化资本可以起到阶层教育排斥的作用。父母通过自身长期的积累,在教育期望、教育投入和人力资源三个方面将自身的资本传递给子女,从而提高子女的学习动机与志向,自觉地投入到学习中去,进而增加自身的受教育机会。

家庭社会网络的质量也对个人的社会经济地位有显著的影响,本文的第二个假设也得到了验证。家庭高质量的社会网络不但可以通过初等教育学校的选择、教育机会的增加等方面来帮助个人,还可以直接提供就业信息和就业机会。而且家庭的社会网络往往可以传递给子女,拓展子女自身的社会网络,进而提高子女的社会经济地位。由此可见,家庭资本的传递效应明显,不同阶层的家庭可以通过资本的传递来传递社会经济地位。

四、结论与讨论

本文通过选取人口统计学基本变量、衡量父辈经济地位的变量及家庭社会网络质量等变量建立多元线性回归模型,对社会经济地位的代际传递效应与不平等的再生产进行实证研究——检验父辈的社会经济地位对个人的社会经济地位的影响,有如下发现。

第一,基于户籍与性别基础上的社会经济地位的不平等。模型1与模型2的结果均表明户籍、性别对个人社会经济地位有显著影响,具体表现为男性比女性社会经济地位高,农村比城市人社会经济地位低。产生差异的原因可能与我国一些不合理的社会制度有关。如城乡二元的户籍制度一方面造成了个体社会经济地位的分化,另一方面也为代际传递提供了制度性庇护。户籍属于先赋性因素,城市户籍的政策优势依然可以起到代际传递的效果。因此,应改变一些不合理的社会制度,减少对代际传递的政策性庇护,营造一个更加公平合理的社会制度环境来保证竞争的公平性。

第二,基于教育不平等过程中的社会经济地位分化。个人受教育程度是影响个人社会经济地位最重要的因素。个人受教育程度越高,收入越高,具体表现为受教育程度每上升一个层级,社会经济地位会提高31.0%。教育是社会弱势群体向上流动、改变自身命运的少数有效途径之一。要改变弱势群体的不利状况依然需要大力发展教育,重点要改革教育制度,促进教育公平的实现,避免使教育成为代际传递的工具。保障弱势群体的受教育权力,减轻社会上层对教育的垄断和屏蔽,使每一个社会成员都可以平等地接受教育,不至于因为经济原因而失去受教育机会。同时,保障教育考核、录取制度的公平性并适当向弱势群体倾斜。

第三,我国公民的社会经济地位存在显著的代际传递效应,父辈的社会经济地位一定程度上决定着个体的社会经济地位。具体体现在以下两个方面。

首先,父亲是否为党员对个人的社会经济地位有显著性影响。有党员父亲的人比没有党员父亲的人社会经济地位会高1.3%,这说明党员身份作为一种政治资本对后代的社会经济地位有重要影响。行政权力在我国目前的资源配置中仍然发挥着重要作用。而党员身份在一定程度上代表着个人获得行政权力的机会。拥有党员身份的人更可能拥有行政权力进而可以影响资源分配,党员父亲可以运用自己在行政权力上的优势为子女提供更多的就业信息甚至直接提供就业机会,使子女拥有更高的社会经济地位。

其次,父亲受教育程度对个人的社会经济地位有显著性影响,父亲受教育程度越高,个人社会经济地位越高,本文的假设1得到充分验证。由回归模型2的结果可知,父亲受教育程度每上升一个层级,个人的社会经济地位会提高10.3%,这说明父辈的文化资本可以通过文化再生产来传递给子女。在考试选拔制度下,父辈的文化资本可以起到阶层教育排斥的能力。父母通过自身长期的积累,在教育期望、教育投入和人力资源三个方面将自身的资本传递给子女,从而提高子女的学习动机与志向,自觉地投入到学习中去,进而增加自身的受教育机会。

我国公民的社会经济地位存在显著的代际传递效应的原因在于优势家庭通过显性的资源排斥和隐形的文化传递来将上一代的资本优势传给下一代,最终实现优势社会地位的代际传递。这一方面彰显着当前社会中社会分层日益凸显,阶层之间的区隔以及代际继承性日益明显,另一方面也显示出我国当前社会流通通道的不畅,给予弱者翻身的机会越来越少。长此以往,将加剧社会底层群体的不公平感和无力感,影响社会的和谐与稳定,使社会缺乏活力。当下“拼爹”“富二代”等词汇的风行即彰显了这一状况。

第四,家庭社会网络的规模和质量也对个人的社会经济地位有显著的影响。家庭社会网络规模越大,质量越高,个人社会经济地位越高,本文的第二个假设也得到了验证。由模型结果可知,家庭社会网络质量规模大、异质性强的人比社会网络规模小、异质性差的人社会经济地位要高。家庭高质量的社会网络不但可以通过初等教育学校的选择、教育机会的增加等方面来帮助个人,还可以直接提供就业信息和就业机会。而且家庭的社会网络往往可以传递给子女,拓展子女自身的社会网络,进而提高子女的社会经济地位。由此可见,家庭资本的传递效应明显,不同阶层的家庭可以通过资本的传递来传递社会经济地位。

综上所述,当前的中国社会存在明显的阶层代际传递现象,这与我国一些不合理的制度安排有关。功能主义者强调,代际之间的地位传递是嵌入在一定的社会制度之中的,制度是一个社会中规则与规范相互交织的中心,二者共同形成了个体行动的外在约束。家庭资本对于代际传递的影响离不开现存制度的庇护。只有改变不合理的制度安排,才能削弱各种先赋性因素对个人的影响,使个人的社会经济地位更多地由个人后天的努力来决定。这样才能建构一个和谐的社会、一个充满活力的社会。

[1] 马新. 教育公平对切断贫困代际传递的作用[J]. 现代教育管理, 2009(1): 19−22.

[2] 刘志民. 家庭资本、社会分层与高等教育获得——基于江苏省的经验研究[J]. 高等教育研究, 2011(12): 18−27.

[3] David Lam. Effects of family background on earnings and returns to schooling: evidence from Brazil [J]. The Journal of Political Economy, 1993(4): 710−740.

[4] James J. Heckman. An investigation of the labor market earning of Panamanian males: evaluating the sources of inequality [J]. The Journal of Human Resources, 1986(4): 507−542.

[5] 岳昌君, 文东矛, 丁小浩. 求职与起薪: 高校毕业生就业竞争力的实证分析[J]. 管理世界, 2004(11): 53−61.

[6] Linda Datcher. Effects of community and family background on achievement [J]. The Review of Economics and Statistics, 1982(1): 32−41.

[7] 李培林. 流动民工的社会网络和社会地位[J]. 社会学研究, 1996(4): 42−52.

[8] 边燕杰, 张文宏. 经济体制、社会网络与职业流动[J]. 中国社会科学, 2001(2): 77−89.

[9] 戴维·K·希尔德布兰德. 社会统计方法与技术[M]. 社会科学文献出版社, 2005: 290.

[10] 彭竞. 高等教育回报率与工资的性别差异[J]. 人口与经济, 2011(4): 51−57.

[11] 陆益龙. 户口还起作用吗——户籍制度与社会分层和流动[J].中国社会科学, 2008(1): 149−162.

Socio-economic status, intergenerational transmission effect and inequality reproduction: based on data from CGSS2011

PAN Zequan, HAN Yanchao

(School of Public Administration, Central South University, Changsha 410083, China)

China is now at a transitional stage. Obtaining a social-economic status is not only a personal effort, but also the result of the family intergenerational transformation. On the basis of analysis of the data from CGSS2011 with the model of multiple regression, the present essay explores the influence of parents’ social-economic status on the personal social-economic status as well as the effect of social-economic status transformation and its reproduction in nowaday China. The findings show that gender, household registration and education are important factors to bring about the inequality of personal social-economic status. Parents' social-economic status can influence the obtaining of the individual human capital through the family background and other factors, hence enhancing personal social-economic status. Particularly, a father who is a party member and has received higher education can significantly improve the personal social-economic status. Intergenerational effect represents a profound social inequality. So, the unreasonable system must be changed to weaken the intergenerational effect on the individual and create a fairer society.

social economic status; intergenerational transformation; reproduction; social mobility

C91

A

1672-3104(2015)03−0152−06

[编辑: 颜关明]

2014−08−25;

2014−11−08

2012年国家社科基金“社会转型期的农村贫困问题研究”(12BSH019)

潘泽泉(1970−),男,湖南武冈人,博士,中南大学社会学系教授,博士生导师,主要研究方向:社会学理论与方法,社会发展与社会政策,社会心理与行为;韩彦超(1988−),男,河南中牟人,中南大学社会学系硕士研究生,主要研究方向:社会调查与统计,社会政策与社会工作