北大文研班与新中国早期文学理论话语建构

——以蒋孔阳《文学的基本知识》为中心

孙书敏

北大文研班与新中国早期文学理论话语建构

——以蒋孔阳《文学的基本知识》为中心

孙书敏

新中国早期文学理论话语建构经历三个阶段:自上而下对文学理论话语内容的选择;国家通过知识分子思想引导和改造,在精英阶层完成理论内容的初步接受,进而完成外国文学理论的初步中国化;由知识分子撰写基础读物,将经过筛选的文学理论话语内容传播到全国。由此,苏联的季靡菲耶夫文学理论成为新中国文学理论的主流话语。作为此接受过程的历史遗留物,蒋孔阳的《文学的基本知识》很好地完成了新中国文学理论的话语建构和传播任务,但其同时与新理论中的公式化、概念化倾向作了不遗余力地斗争,其独立精神值得赞赏。

蒋孔阳;《文学的基本知识》;北大文研班;文学理论;话语建构

孙书敏,内蒙古大学文学与新闻传播学院讲师,博士。(内蒙古呼和浩特 010070)

新中国建立后,之前源于欧美传统的文学理论话语已经不能适应中国现实。在脱欧入苏的文学理论话语转型过程中,如何建构中国的社会主义文学理论话语,成为时代提出的问题。

当时全国各行各业都在全面学习苏联,文学理论也不例外。与其他行业对新中国社会主义性质的思考相近,适应新中国社会主义性质的文学理论话语建构以苏联为模板,从苏联引进社会主义文学理论就成为当时可资实现的选择。实现这一选择的途径是自上而下的理论推广。1954年,教育部在北京大学办了文艺理论研究班,延请苏联专家对当时高校文学理论教师进行思想引导和改造。研究班结束后又由高校教师撰写教材,将新引进的苏联文学理论话语体系传播到全国。从此,新中国文学理论话语进入社会主义现实主义时期。

北京大学文艺理论研究班(以下简称“北大文研班”)这一文化事件,是当代中国社会主义文学理论主流话语形成的源头。蒋孔阳全程参与北京大学文艺理论研究班,很好地完成了社会主义文学理论早期话语建构和传播的历史任务,具有代表性意义。从蒋孔阳和北大文研班文化事件的互动入手,我们可以探求文化语境和蒋孔阳《文学的基本知识》之间的关系。

一

在1954年春到1955年夏的一年半时间内,教育部委托北京大学举办文艺理论研究班,请来苏联专家毕达可夫,帮助建设适应社会主义新中国的文学理论。苏联专家毕达可夫于1954年2月20日来到北京大学,受到学校领导与全校师生的热烈欢迎。《北京大学校刊》第十一期(3月4日)以《中文系苏联专家毕达可夫教授到校》为题刊发一则消息,记录了这一历史时刻。[1]

同年的5月3日,《北京大学校刊》第十五期题为《在苏联专家帮助下进行》的简讯报道了毕达可夫帮助北京大学中文系建立文艺理论教研室的消息:“萨坡什尼可夫同志和毕达可夫同志分别帮助哲学系、中文系建立了辩证唯物主义和历史唯物主义教研室和文艺理论教研室。”[2]再现当时的历史场景可知,毕达可夫不仅仅是普通被邀请来华讲学的学者,他实际上承担着按照苏联模式帮助中国初步建立新的文学理论教学体系的任务。毕达可夫一行苏联专家的到来及北大文艺理论研究班的成立,意味着新中国文学理论话语从欧美传统向苏联传统转型过程全面开启。

文化语境的急剧转变带来欧美文化向苏联文化的转向,文化转向导致文化思想的选择。如何理解文化转向过程中苏联文学理论的内容及其性质,需要关注文艺理论研究班的授课内容。张文勋回忆授课内容说:

我们主要学文艺理论,主讲老师是毕达柯夫,他是季靡菲耶夫的学生……实际上,我们学的主要是季靡菲耶夫的东西,他的著作后来又被翻译到中国来。[3]

胡经之后来评价说:

我听了两个学期,觉得基本上是季靡菲耶夫的《文学原理》的体系,哲学基础是认识论,只是增加了不少技法理论,再加了不少俄罗斯古典作品的例证。[4](P123)

根据张文勋和胡经之的回忆可知,当代中国摆脱欧美传统后,引进的苏联文学理论实质内容是季靡菲耶夫的文学理论体系,其理论以认识论为视角,结合苏联的文学实例,加以技法讲解来解释文学及文学现象。除了胡经之提到的这些特点之外,季靡菲耶夫的文学理论自成体系,并有一套自己固有的理论概念,其中不少概念成为后来中国社会主义现实主义文学理论的主要概念,如文学的阶级性、倾向性、党性、典型等。后来毛泽东时代的文学理论话语建构,实际上就是将季靡菲耶夫文学理论体系和核心概念中国化的过程。

理论班学员的主体构成除了北京大学中文系、西语系、俄语系等各系高年级学生的15名在校生为正式成员外,教育部还要求全国各大综合型大学都要派青年骨干教师参加培训。被云南大学派去学习的张文勋回忆当时的情景说:

当时我们班的学员大都是从各大学中文系来的,北大、复旦、南京大学、北师大、武汉大学、厦门大学、西北大学,几乎综合性大学都派了学员,中文系、外文系的许多老师也来听课,人很多。我们班的正式学员有30人左右,多数学员比较年轻,我们大都是二十多,但也有几位年纪较大的教授、副教授,还有两位是系主任。[3]

从这段回忆可以确证,北京大学文艺理论研究班进修教师实际上也是教育部安排这次研究班计划要求的部分,而各高校都很重视这次学习,不仅派了中青年骨干教师去参加,还有教授、系主任去认真钻研。蒋孔阳是复旦大学派往北大文研班学习文艺理论的年轻骨干教师。一起去进修的其他学校的教师还有:陕西师范大学中文系的霍松林、东北师大中文系的李树谦、武汉大学中文系的王文生、西北大学中文系的郝御风、山东大学中文系的吕慧娟、福建师大中文系的林仲铱、厦门大学中文系的蔡厚示、东北师大中文系的李景隆、中山大学中文系的邱世友与楼栖、南京大学中文系的杨咏,等等。另外,俄语系俄罗斯苏联文学研究班的全体学员也在听课。甚至有时杨晦、朱光潜、蔡仪等北京大学的文艺理论、美学专家也和年轻人一块听课。可见当时北大文研班的规格之高。

胡经之的回忆能再现当时学习情况,他说:

当时,教育部直辖的院校:复旦大学、南京大学、中山大学、陕西师大都来人了,这就是中国的第一批文艺理论教师。那时霍松林(陕西师大)、蒋孔阳(复旦大学)、张文勋(云南大学)和楼栖(中山大学)等人已进入中年,都教过中国古典文学或现代文学课。他们参加研究班的主要任务就是为了听毕达可夫讲的课,好回去开文艺理论课。他们边听边研究,写自己的讲稿。蒋孔阳当时30岁刚出头,他的《文学的基本知识》(1957年出版)就是那时写的,后来,他在文艺学、美学方面取得的成就也最大。[5]胡经之的回忆能证明文艺理论研究班所推行的文学理论就是新中国文学理论话语的滥觞,而各地派来的学员就是新中国第一批文学理论教师,他们身上担负着新中国最早的文学理论话语建构的使命。在当时文化转型的过程中,这些教师要完成这一历史任务,必须一边学习,一边进行自我的思想改造,在改造的同时将最新的苏联理论转化为适合当时中国实际的文学理论话语。究竟引进的苏联季靡菲耶夫理论在中国的接受情况如何,新中国最早的文学理论话语经过文艺理论研究班学员对苏联文学理论的学习、接受及转化,呈现出什么样的形态,可以通过研究当时文学理论班具有代表性的学员对季氏理论的接受状况来了解。胡经之特别提到蒋孔阳的《文学的基本知识》,也提到后来研究班的学员中蒋孔阳的成就最大。研究新中国文学理论话语建构的状况,北大文研班时期的蒋孔阳及其后续的思想具有典型意义。

二

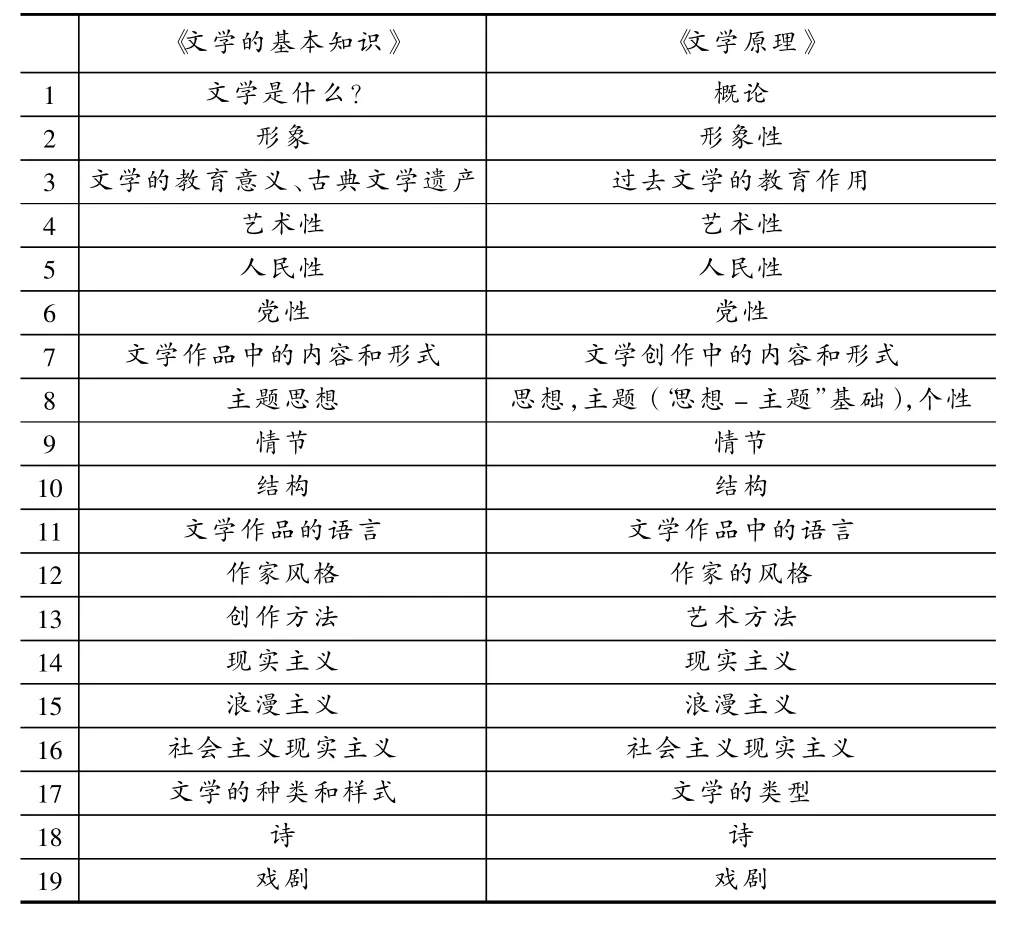

蒋孔阳是否完成文学理论话语转型的任务,可以通过细读历史遗留物 《文学的基本知识》获知。《文学的基本知识》按照文化改造的要求,几乎完全接受了季氏的体系结构,也是证明其完成意识形态改造和文学理论转型的充分事实。从选择讨论的问题来看,《文学的基本知识》的28个问题来自于季靡菲耶夫的《文学原理》,标题都没有太多变化的有19个。《文学的基本知识》与《文学原理》变化不大的标题按顺序对应参见表1。

表1 蒋孔阳《文学的基本知识》与季氏《文学原理》标题比较

从表1可以清晰地看出,蒋孔阳从北大文研班毕业后,接受了季氏的文学理论体系,进入了社会主义现实主义文学理论研究时期。

从文学理论体系的考察可知,在《文学的基本知识》撰写结束后,蒋孔阳基本实现知识分子改造自我的任务,完成自身由先前的欧美文化传统向苏俄文化传统转型的历史任务。在肯定《文学的基本知识》很好地完成时代赋予的历史任务之余,我们也应该看到蒋孔阳从接受苏联文学理论的影响开始,就在抵制当时创作中的公式化、概念化倾向,试图在理论上解决当时文学公式化、概念化倾向的现实问题。蒋孔阳在《文学的基本知识》中,曾一针见血地指出当时流行的公式化、概念化的本质:

公式化和概念化者,他们实质上,就是形式主义的一种表现。因为他们同形式主义者一样,忽视了客观的现实生活,完全从主观上的一些概念或公式出发,结果,他们的作品也就失去了活泼泼的生活内容与真实的思想和感情。[6](P17)

《文学的基本知识》还通过研究具体的文学理论问题来深化对公式化、概念化的批判,比如对 “典型”这一概念的认识就与当时通俗的解释不同。蒋孔阳认为,文学以塑造形象为根本,典型性格的塑造要概括出某一社会集团某些本质的性格特征,但更重要的是,这些特征必须“属于每一个具体的个别”的人物:“它必须以个性作为基础。离开了具体的个性,性格就将变成是抽象的了。”[6](P32)也就是说,塑造文学形象要首先是一个具体的、富有个性的个体的人,其次才是人物所蕴含的类型概括。这样就可以避免人物成为只是一个传达概念的抽象的呆板的人物,变成活泼泼的鲜明的人物形象。今天看来,这些观点是常识,但在当时,由于意识形态要求文学为政治服务,实践上容易主题先行,而理论上又不加反思地自上而下全面引进公式化、概念化比较突出的苏联文论,当代中国的文学逐渐像蒋孔阳所料想的一样,失去了活泼泼的生命力,最极端的例子就是后来比较流行的“高、大、全”的人物塑造方式。

三

季靡菲耶夫的文学理论经过知识分子接受后,完成外国文学理论中国化的初始阶段,成为新中国文学理论主流话语的内容,但全社会的完全认可和广泛传播,才真正使其成为新中国的主流文学理论话语。北大文研班文化事件后续的历史辐射由进修教师撰写的初级读本和教材彰显。后续初级读本和教材的撰写保证了已经建构的新的文学理论能够在全社会传播,获得社会的全面认可,完成新中国文学理论话语建构的最后一个环节。

当时的情形比较特殊,胡经之回忆说:

参加研究班的有好几十人,满满地一大教室。因为当时国内无统一的文艺理论教材,所以大家听课都很认真,一字一句地记笔记。

毕达可夫不懂中文,只是用俄语讲课,中文系配了翻译,所以进度很慢。[5]

也可以看出,当时虽然教育部急于建立新中国文学理论话语,所以选择以集中的方式培训教师,但当时新引进的季氏理论通过口译形式进行,其内容还未被翻译过来。这种情形下,文学理论话语转型虽然有内容却没有可以传播的有效载体,北大文研班内部则承担着将其理论有效转化成可被理解且符合中国实际的教科书或初级读本的任务。因此,北大文研班所承担的新中国文学理论的范式转换和传播任务就由后来学员们所撰写的教材和基础读物完成,其对当时的影响和历史的辐射力也由此而成。

进修教师的基础读物对新建构的文学理论话语传播情况,胡经之的回忆也能说明问题:

不少教师也边学边写,上完课,他们编写的《文学概论》就出版了,而且比毕达可夫的讲稿出版得还要早。霍松林的国学基础很好,熟悉中国古代文论,所以,他很快把苏联理论与中国传统文论结合起来,出了《文艺学概论》(1957年出版)。李树谦、李景隆合编了《文学概论》,冉欲达、康笻出了 《文艺学概论》(1957年),刘衍文出了《文学概论》(1957年)。当时就出了好几本这样的教材。而毕达可夫的讲稿等到1956年研究班结束,才从俄语翻译过来,并等到1958年末方由高等教育出版社正式出版。[5]

北京大学文艺理论研究班通过改造教师的思想,再由教师把新思想带回学校,由学校通过教材和教学进而改造整个文学理论的话语形态与文化生态。这个历史任务最初是由教材编写完成的。按照胡经之的回忆,由于毕达可夫的《文艺学引论》到1958年才出版,北大文研班所形成的全国性影响并不是由毕达可夫而是由这些进修教师完成。他们在1955年就回到全国各地的学校,按照学到的内容改造教学,已经完成研究班成立时所携带的任务。到1957年,陆续出版的教材构成新中国教材建设的一大景观,也初步解决当时无教材可用的现状,基本完成当代文学理论意识形态改造和话语转型的历史任务。其中,蒋孔阳的《文学的基本知识》,霍松林的《文艺学概论》,李树谦、李景隆的《文学概论》,冉欲达、康笻的《文艺学概论》及刘衍文《文学概论》均在1957年出版,是这批基础读物和教材建设所取得成就的代表。

吴中杰在《海上学人》中描绘了当时蒋孔阳《文学的基本知识》热销和传播效果的情形:

文艺理论讲习班上的学员们回到原来的学校之后,不但以毕达可夫带来的苏联文艺理论体系来讲课,而且,有好几位还从这个体系出发,写出自己的文艺理论教材,向全国教育界、文艺界辐射。孔阳先生回复旦后,也写了一本《文学的基本知识》,因为写得通俗流畅,发行量很大,影响远远超过那些高校教材。有一次,我下乡劳动,还在一位生产队会计家发现此书,纸张都被翻烂了。[7](P128)蒋孔阳在20世纪80年代撰文回忆《文学的基本知识》的影响力时称“《文学的基本知识》一书,几个月之内,就销了20多万册”[8](P433-434)。

从实际效果看,以《文学的基本知识》为代表的专著或教材,既达到当时为年轻人写一本普及性的文学读物的目的,也通过教材发行的方式完成北大文研班改造当时的文艺理论研究范式和话语的目的,完成了北大文研班承担的主流文学理论话语转型传播的历史任务,进而完成了新中国文学理论领域内的意识形态改造。

四

经过对历史的梳理可知,新中国社会主义现实主义文学理论话语是文化塑造和建构的结果,大致经历三个阶段:首先,经历自上而下对文学理论话语内容的文化选择。其次,国家通过知识分子思想引导和改造,在精英阶层完成理论内容的初步接受,进而完成外国文学理论的初步中国化。最后,由知识分子撰写基础读物,将经过筛选的文学理论话语内容传播到全国,得到全社会的认可和接受。新中国的文学理论话语就此由欧美传统转变为20世纪50年代苏联文学理论。确切地说,苏联季靡菲耶夫的社会主义现实主义文学理论成为新中国文学理论的主流话语。可以说,季靡菲耶夫理论不断中国化的过程就是新中国早期文学理论话语建构的过程。

评价当代中国早期文化建构过程中文学理论话语的历史建构,则应该一分为二。在当时文化转型过程中,引进苏联文学理论是历史的选择,无疑是正确的。在毫无借鉴的情况下,全面接受苏联文学理论无可厚非。但站在今天的角度重新看待这段历史,则值得反思。季靡菲耶夫若放在古今中外的理论家中比较,无论是知识还是理论问题的创见都不足以与其理论在中国主导主流话语几十年的历史影响力相匹配。一个普通的外国文学理论家的某一种自圆其说的理论依靠意识形态的推行在异国他乡长期处于主流话语的位置,无论如何都让人觉得奇怪。最重要的是这一结果直接导致新中国成立后历史所提出的问题被遮蔽和弃置了。什么是与新中国社会现实和意识形态相适应的文学理论话语体系?究竟如何建构新中国的文学理论话语体系?这两个对新中国本土文学理论建构至关重要的根本性问题在当时没有被更深入地思考,后来也没有再次引起学界的注意,更没有进行深入地讨论和论证。对中国历史文化实践中所提出的问题的遮蔽其实是对中国历史现实的漠视。因此,新中国成立后文学理论脱离实际越来越严重,文学理论对现实的阐释能力越来越弱,逐渐走向空蹈之风。直接引进外国文学理论代替从现实中寻找中国当代文学理论的实际问题,在很长时间内成为学界比较热衷的理论建构的方式。而支持一种理论产生的具体的历史背景被掏空之后,由于在中国又没有生成其理论的现实依据做支撑,所以大家在空而又空的概念、范畴漫天飞之后,自己也不知道理论要从哪里来到哪里去。这个过程中产生了理论研究者的焦虑、自大心态,喊出“中国文学理论失语”的心声,又有动不动就建立宏大理论体系的雄心壮志,当然一些热闹的伪问题被当作话题吵来吵去也变成常态。若追寻这些不合理现象的历史精神根源,恐怕与新中国建立初期,文学理论话语建构中所遗留的主体精神缺失有莫大关系。由于当代中国文学理论的主体意识几近缺失,造成与外国文学理论对话的主体间性不能够形成,理论与理论的平等对话丧失,导致中国当代文学理论至今仍然忽视中国体验和中国问题,真正的本土理论建构成果受到影响。

也应该看到,在主流话语建构过程中,虽然理论家不能脱离历史而独立存在,但在不加反思的历史发展过程中,具有独立精神的知识分子根据现实对当时的理论有所思考。作为此接受过程的历史遗留物,蒋孔阳的《文学的基本知识》具有两面性。一方面,它很好地完成新中国意识形态改造过程中当代文学理论的话语建构任务,并将其传播到全国。另一方面,它内部与当时建构的文学理论中的公式化、概念化倾向作了不遗余力地斗争。就蒋孔阳而言,他的这些前瞻性的思考如果在当时得到重视,我国的文学实践中就不会出现人物塑造“高、大、全”的极端认识。蒋孔阳在特殊历史语境中的态度值得我们今天重新学习。作为一生以引进和译介西方文论为追求的学术大家,蒋孔阳先生在特殊境遇中的独立精神值得赞赏,其面向时代要求积极建构适合当代的马克思主义文学理论的真诚,以及对外国文论的谨慎态度非常值得今天西方文论为天下的当代文学理论界重新思考和学习。如何恰当地在中国文学现实和文学经验中提出问题,以中国问题为核心,合理引进、吸收、运用西方文论,可能是今后西方文论从喧嚣的学术氛围中走出,获得对中国学术建构的历史意义必须要思考和探讨的问题。作为文学理论与美学大家的蒋孔阳先生在风云突变的历史环境中所思考和坚持的学术精神,是当代宝贵的精神财富,不应像他的理论一样长期被埋没,而应该作为一种当代知识分子的精神财富被挖掘并继承下来。

[1]中文系苏联专家毕达可夫教授到校[J].北京大学校刊,1954,(11).

[2]在苏联专家帮助下进行[J].北京大学校刊,1954,(15).

[3]张文勋,李世涛.关于北大文艺理论研究班(1954—1956)的回忆[J].文艺理论研究,2007,(2).

[4]程正民,程凯.中国现代文学理论知识体系的建构:文学理论教材与教学的历史沿革[M].北京:北京大学出版社,2005.

[5]胡经之,李世涛.杨晦、周扬与文学理论教材建设——胡经之先生访谈录[J].云梦学刊,2006,(5).

[6]蒋孔阳.蒋孔阳全集(第1卷)[M].合肥:安徽教育出版社,1999.

[7]吴中杰.海上学人[M].桂林:广西师范大学出版社,2005.

[8]蒋孔阳.百花盛开庆天时[A].文艺与人生[C].北京:首都师范大学出版社,1994.

【责任编辑:彭民权】

I0

A

1004-518X(2015)02-0080-06

国家社科基金项目“延安时期高校文学系的设置及其影响研究”(12CZW003)