退耕还林工程植被碳汇效益估算

刘金山,杨传金,戴前石

(国家林业局中南林业调查规划设计院,长沙 410014)

退耕还林工程植被碳汇效益估算

刘金山,杨传金,戴前石

(国家林业局中南林业调查规划设计院,长沙 410014)

利用全国森林资源连续清查的人工林统计数据,建立了不同树种(组)人工林生物量密度—林龄模型,并根据全国退耕还林工程退耕地还林阶段验收有关结果数据,分析估算了全国退耕还林工程植被碳汇量及碳汇价值。

退耕还林;植被;碳储量

森林作为陆地生态系统的主体,通过植被的光合作用吸收并抵消了工业化所产生的部分二氧化碳,在缓解温室气体排放和应对气候变化方面做出了重要贡献。几十年来,我国大力发展植树造林,特别是通过林业重点工程的实施,形成了6933万hm2的人工林面积[1],增加了大量的碳储量和碳汇。由于人工林和天然林在群落结构和生长特性等环节有着明显的区别[2],对区域尺度森林生态系统碳储量的估算宜分别建立适用模型以提高精度,但目前对人工林碳密度模型的研究较少。本文分树种(组)建立了人工林生物量密度—林龄模型,结合退耕还林工程相关统计和验收数据,估算了全国退耕还林工程实施以来主要植被产生的碳汇功能大小及潜力,旨在为退耕还林工程碳汇功能评估及国家相关决策提供参考。

1 退耕还林工程实施概况

退耕还林工程是我国持续时间最长、工程范围最广、政策性最强、社会关注度最高、民众受益最直接、增加森林资源最多的生态工程和民生工程。工程于1999年开始试点,2002年在全国正式启动,建设内容包括退耕地还林、荒山荒地造林和封山育林。工程实施范围涉及全国25个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团的2279个县级单位、3200万农户、1.24亿农民[3]。至2012年底,全国已累计完成人工造林面积2940万hm2[4],占我国人工林总面积的42.4%。工程的实施使工程区森林覆盖率平均提高了3%,不仅为我国国家生态安全和经济社会协调发展,发展现代林业、促进绿色增长、确保实现林业“双增”目标做出了重要贡献;也对加快国土绿化,改善生态环境条件,调整农村产业结构,促进农村富余劳动力的转移,增加农民收入,改善民生发挥了巨大作用。同时,退耕还林地多数是水土流失、沙化、盐碱化、石漠化严重的陡坡耕地,其自然地理环境差,肥力不高,林木生长、成林的自然条件较差,植被覆盖度低,工程的实施对于人为促进植被更新和生态恢复,从而发挥保持水土、涵养水源、固碳释氧等生态功能具有重要意义。

2 植被碳汇估算

2.1 数据来源及估算范围

利用2008—2013年退耕还林工程退耕地还林阶段验收结果统计数据,根据1999—2012年分省、分树种的造林面积和成林率等数据估算退耕地造林和荒山荒地造林所产生的植被碳汇,由于目前缺乏区域尺度上的灌木人工林碳储量估算模型数据支持,估算范围只限其中的乔木林植被,不含灌木林植被。

2.2 估算方法

根据全国森林资源连续清查分优势树种(组)和龄组的人工林面积、蓄积数据,计算某一树种(组)、某一龄组的单位面积蓄积,结合人工林分树种、分龄组的生物量—蓄积量拟合方程[2],从而得到不同树种(组)的生物量密度与龄组的数据。根据《国家森林资源连续清查技术规定》中的龄组划分标准,取林龄段的中值代表该龄组的平均林龄[5]。利用Origin Pro v8.0软件,使用Logistic,Richards,Weibull,Korf,Gompertz等S型生长曲线及二次多项式、指数方程等拟合植被生物量密度与林龄的关系,进而估算现有退耕还林植被碳库大小及碳汇潜力。

2.2.1 生物量密度—林龄模型建立

对森林资源连续清查人工林资源统计数据按优势树种(组)进行整理,分龄组将单位面积蓄积转化为单位面积生物量,对不同树种进行生物量密度—林龄建模,结果见表1。

表1 人工林生物量密度—林龄拟合方程优势树种(组)公式R2n云杉 y=-0 012x2+1 8339x+20 3740 65864柏木 y=-0 011x2+1 3857x+34 8880 99574落叶松 y=-0 0565x2+5 2299x-5 20920 98114樟子松 y=-0 1036x2+8 0789x-49 0750 99944油松 y=-0 0207x2+2 562x-9 22810 98565华山松 y=-0 022x2+2 6537x+12 1380 97445马尾松 y=-0 0243x2+2 4814x+1 97210 99375云南松 y=-0 0449x2+3 4924x+25 7930 93214杉木 y= 18 36ln(x)+3 70960 84805柳杉 y= 0 0477x2+2 4673x+38 440 98905水杉 y=-0 0282x2+3 5452x+44 3520 95534栎类 y=-0 0306x2+2 5065x+9 79480 98274其它硬阔y= 0 0194x2-1 0409x+42 2650 97765桉树 y=-0 0938x2+4 5721x+1 65650 99855木麻黄 y= 0 1832x2+4 143x+10 7080 99945榆树 y=-0 0226x2+2 2181x+10 9520 24515相思 y=-0 2382x2+9 4482x+2 04190 74415杨树 y=-0 1081x2+5 3632x+8 83070 86185柳树 y=-0 1137x2+6 0915x+3 87180 96435泡桐 y= 0 0127x2+1 0555x+43 5680 90105 注:x为林龄(a),y为生物量密度(t/hm2),R2为绝对系数,n为样本数。

2.2.2 碳汇估算

利用各树种生物量密度—林龄方程(表1),推算各树种不同造林年限预测生物量密度,根据年度造林各树种所占比例,加权求和得到不同林龄人工林平均生物量密度,见下式:

式中,Btotal,j为造林j年后总生物量(t);Bij为i树种造林j年后生物量密度(t/hm2);Pi为i树种所占面积比例;A为年度乔木林造林面积;R为成林率;t为树种个数。

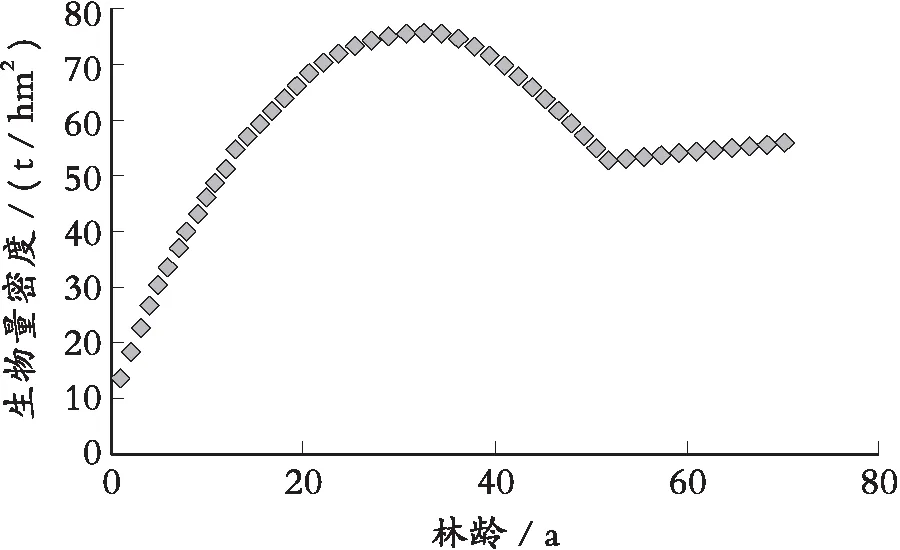

平均生物量密度随林龄的变化趋势见图1。图中可以看出,在目前的经营管理条件下,林龄≤32 a时,生物量密度随林龄的增加相应增加;林龄在33~52 a时,生物量密度随造林年限的增加逐渐减少;林龄≥53 a时,生物量密度呈现逐步增加的趋势。分析其变化的主要原是:杨树、柳树、榆树、桉树等软阔树种在林龄二十五年左右时,由于枯损和采伐消耗等导致蓄积密度和生物量密度开始下降,造林后33~52 a时,林木生长速度小于损耗速度,生物量密度降低;造林后53 a时,林分状态趋于稳定,生物量密度呈微弱的增长趋势。

图1 乔木林平均生物量密度与林龄关系图

2.3 估算结果与讨论

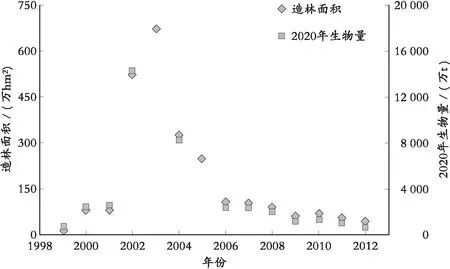

按上述方法估算退耕还林工程植被生物量及碳汇,到2013年,1999—2012年间的造林产生生物量4.50亿t,按照含碳率0.5计算[6],碳汇量为2.25亿t;到2020年,1999—2012年间的造林将产生6.33亿t生物量,各年度造林生物量潜力见图2。按照含碳率0.5计算,将产生3.16亿t植被碳汇,吸收大气CO211.60亿t。参考《森林生态系统服务功能评估规范》[7],1999—2012年间的工程造林到2020年产生的固碳价值(1200元/t)为3795.72亿元。

图2 年度造林面积及到2020年潜在生物量

尽管由于研究方法、使用资料、假设条件的不同会导致碳源汇数量值的研究结果差异较大[8],但从造林面积的增长及碳密度的变化来看,退耕还林工程造林碳储量及碳汇一直保持稳定的增长趋势,发挥了持续稳定的碳汇功能。吴庆标等[9]根据第4—6次森林资源连续清查资料和林业工程建设规划估算了我国森林植被的固碳现状和潜力,到2010年,退耕还林工程固碳潜力占林业工程每年新增固碳潜力的42.05%。可以看出,在人工造林发挥碳汇功能的过程中,退耕还林工程扮演了极其重要的角色。

3 结语

基于全国森林资源连续清查人工林面积、蓄积数据和退耕还林工程阶段验收与统计数据,利用生物量密度—林龄模型,估算了1999—2012年退耕还林工程人工林碳汇潜力。假设按照现有的人工林管理模式,到2013年碳汇量达到2.25亿t;到2020年碳汇量将达到3.16亿t,碳汇价值为3 795.72亿元。随着经营管理水平逐步提高,森林抚育、森林防火、病虫害防治等管理的加强,森林生产力将持续提高。可以预见,退耕还林碳周转对整个森林生态系统碳循环的影响将继续增强,退耕还林固碳潜力作为人工林碳汇的重要部分,在过去已经并将在未来继续为我国的固碳减排应对气候变化做出重要贡献。

[1]国家林业局.第八次森林资源连续清查结果[EB/OL].(2014-02-25)[2015-01-07].http://www.forestry.gov.cn/.

[2]李克让,黄玫,陶波,等. 中国陆地生态系统过程及对全球变化响应与适应的模拟研究[M].北京: 气象出版社, 2009.

[3]杨传金,戴前石.退耕地还林成果巩固中存在的问题及对策[J].中南林业调查规划,2011,30(4):11-14.

[4]国家林业局退耕还林办公室.2008—2013年全国退耕还林工程阶段验收工作报告[R].2008.

[5]徐冰,郭兆迪,朴世龙,等.2000—2050年中国森林生物量碳库:基于生物量密度与林龄关系的预测[J].中国科学:生命科学,2010,40(7):587-594.

[6]方精云,郭兆迪,朴世龙,等. 1981—2000年中国陆地植被碳汇的估算[J].中国科学,2007,37(6):804-812.

[7]国家林业局.LY/T 1721—2008. 森林生态系统服务功能评估规范[S].北京:中国标准出版社,2008.

[8]方精云,陈安平. 中国森林植被碳库的动态变化及其意义[J].植物学报,2001,43(9):967-973.

[9]吴庆标, 王效科,段晓男,等. 中国森林生态系统植被固碳现状和潜力[J].生态学报,2008,28(2):517-524.

VegetationCarbonSequestrationValueofCoversionofFarmlandtoForestProjectinChina

LIU Jinshan,YANG Chuanjin,DAI Qianshi

(Central South Forest Inventory and Planning Institute of State Forestry Administration, Changsha 410014,Hunan,China)

Using plantation statistics data of the national forest inventory, biomass density-forest age models were established divided by species(group). According to the acceptance check results of the national conversing farmland to forest project, we estimated vegetation carbon sequestration and its value.

conversion of farmland to forest;vegetation;carbon storage

2015—01—07

刘金山(1986—),男,山东烟台人,硕士,从事森林资源监测、林业碳汇计量监测等工作。

S 718.55+6

A

1003—6075(2015)01—0026—03

10.16166/j.cnki.cn43—1095.2015.01.008