肺结核强化治疗期的类赫氏反应

刘利 王鹏

(黑龙江省哈尔滨市胸科医院 150056)

赫氏(Herxheimer s)反应是指驱梅治疗中病灶暂时性恶化的反应。肺结核病人强化治疗过程中,部分患者可出现类似赫氏反应的现象,因此称为类赫氏反应(亦有称为化疗中的“初期恶化”,“暂时恶化”,化疗中的矛盾反应,化疗反应性结核病)。易被误诊为结核真正恶化或诊断错误,常中断治疗或更改治疗方案[2]。文献报道在短程化疗应用以前发生率为1% -4%,而短程化疗应用以来最高发生率最高可达8.91% -14%。回顾分析2005~2010年间收治的肺结核病人中出现的12例类赫氏反应。,现将12例的临床资料作一简要介绍,并结合文献对此反应的机制、临床表现特征、诊断及治疗问题进行分析探讨。

1 临床资料

本组病例男9例,女3例,年龄16~38岁,均为初治肺结核。12例中;原发型肺结核2例,血行播散型肺结核1例,浸润型肺结核7例(3 oA),结核性胸膜炎2例。痰涂片结核菌阳性8例,阴性4例。所用化疗方案均为2HRZA/4HRE。

2 类赫氏反应临床表现、病理改变及出现、消失时间

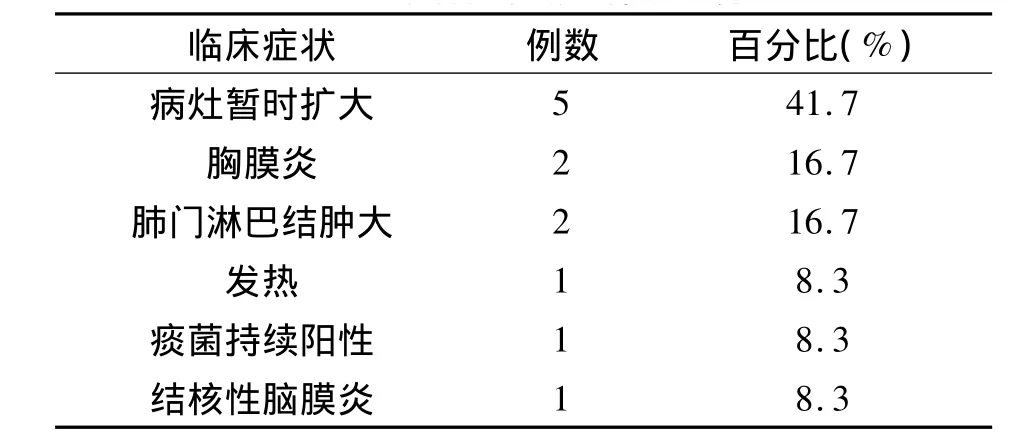

2.1 临床表现12例出现类赫氏反应的肺结核病人中,5例结核病灶较治疗前暂时增大、增多;3例同侧出现胸膜炎;2例出现肺门淋巴结肿大;各有一例出现发热、痰菌持续阳性和结核性脑膜炎;(见表1)。

表1 类赫氏反应临床表现

2.2 病理改变类赫氏反应的病理改变主要为病灶中毛细血管扩张,中性粒细胞渗出,巨噬细胞和淋巴细胞聚集形成结节,甚至病灶坏死[3],因而可解释x线胸片的病灶增大、增多的原因。此反应也可累及淋巴结和浆膜,故在临床上可见淋巴结肿大和各种浆膜炎。

2.3 类赫氏反应出现、消失时间 (1)出现时间:化疗初期第一个月内出现此反应1例,占8.3%;第二个月内出现7例,占58.3%;第三个月内出现3例,占25%;三个月后1例,占8.3%。(2)消失时间:第一个月内无消失;第二个月内消失7例,占58.3%;第三个月内消失4例,占33.3%;三个月后1例,占8.3%。

3 讨论

结核病化疗中类赫氏反应的发生机制虽经多年讨论与争论仍处于推理阶段。有以下三种观点(1)多数学者认为,由于病灶中敏感的结核杆菌在化疗初期被异烟肼、利福平强效抗结核病药物迅速大量杀死,死菌和游离菌体成份磷酯和蛋白质作为一种抗原,使患者过敏性增高产生变态反应所致[4]。但本人认为如果类赫氏反应系变态反应所致,杀灭的结核菌及其代谢产物所引起的变态反应均应是局限的,显然病灶暂时扩大占41.7%的发生率是相对高了些。所以认为系一些部位病灶有吸收,同时另一部分病灶可能出现恶化所致。(2)也有学者认为肺内病灶增多与干酪性物质吸入引起的异物性肺炎有关,也可出现病灶增大现象[5]。(3)有些学者认为化疗中出现的类赫氏反应与利福平的免疫抑制作用有关,但是利福平免疫抑制试验报告并不支持。不少报道将化疗中出现的脑结核瘤、结核性胸膜炎、胸壁结核、结核性脓胸、肺结核出现空洞、咯血、痰菌持续阳性,以及淋巴结结核软化破溃等亦归于类赫氏反应,显然有扩大诊断之疑。

因此肺结核强化治疗类赫氏反应的诊断标准应严格界定。作者建议(1)在化疗初3个月内,症状改善,痰菌减少或转阴。又出现以下之一者可诊断为类赫氏反应:A.病灶周围炎;B、肺、纵隔淋巴结周围炎,淋巴结穿刺物中结核菌阴性;C、胸闷、心包炎症反应性渗出,积液中结核菌阴性;(2)原发热者经化疗热退,又复升者,并可除外流感样综合症、感冒、感染者;(3)继续原方案治疗1~3个月症状及矛盾现象消失,并可排除肺炎、肺癌及真正恶化者。另外,也可以从以下两方面加以鉴别(1)病灶“恶化”与临床矛盾,即病灶恶化但症状好转、减轻或消失,胸水减少,痰菌减少或转阴;(2)经激素治疗“恶化”灶很快缩小,渗出液吸收,发热消退。因此,结核抗结核治疗中,尤其在强化期遇此情况,可短期试用激素,作为临床治疗及鉴别诊断。

[1]李敏超.肺结核强化治疗期的类赫氏反应.重庆医学,2003,1,32,1:66 -67.

[2]彭卫生.2003年中国医药科技出版社出版《新编结核病学》,473-474.

[3]翟文治.初浩肺结核强化治疗中矛盾反应19例报告.中华结核和呼吸疾病杂志,1996,9:91.

[4]粱思礼.结棱病化疗期类赫氏反应的表现.中国实用内科杂志,1994.14:229.

[5]吕焕昌.结核病化疗期类赫氏反应.临床荟萃,1995,10:149.