立案登记制看上去很美

◎文《法人》特约撰稿 云 闯

立案登记制看上去很美

◎文《法人》特约撰稿 云 闯

立案登记只是为争议进入法院提供了入门证。真正能够让人民群众在每一个案件中感受到公平和正义的治本之策仍离不开消解司法的行政化、工具化,让司法真正独立起来

云闯,江苏漫修律师事务所公司法业务委员会主任,苏州市姑苏区律师协会公司金融证券业务委员会主任。

党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出:“改革法院案件受理制度,变立案审查制为立案登记制。”今年4月1日,中央全面深化改革领导小组第十一次会议审议通过了《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》,随后最高人民法院于4月15日印发了该意见并同时发布《关于人民法院登记立案若干问题的规定》(简称《规定》),就规范落实立案登记制度做出了进一步的制度安排。但司法实务界对于立案登记改革大多保持谨慎的乐观,究竟实效如何,尚待时间检验。

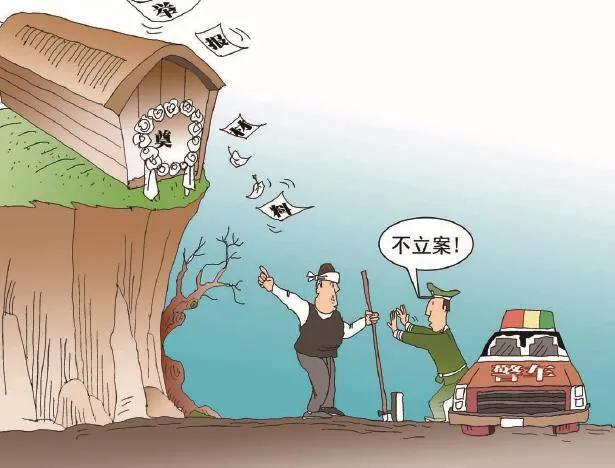

立案难:难在何处

我国法院长期存在的立案难问题,已经严重影响了司法公信力。如拆迁安置、破产清算以及其他涉及当事人人数较多的纠纷,都很难顺利地进入法院。作为社会纠纷解决最后一道程序的司法防线一旦失守,便会使制度性的对话与社会机体自我净化功能丧失,从而在很大程度上加剧了社会矛盾与对立情绪,导致维稳等社会成本急剧增加。

笔者接触的一家基层法院民二庭庭长坦陈:“法院之所以不愿意甚至不敢受理强制清算、破产等案件,就是因为这类案件的数量增加,会被外界解读为当地投资环境的恶化,影响政府招商引资政策。因此,政府宁愿出面协调,也不鼓励甚至不让我们受理这类案件。”

另外,如商事争议中强制清算、破产案件、证券市场虚假陈述、内幕交易等均具有较强的专业性,当事人自行搜集证据能力弱所带来的取证难度大、审理周期长等等,都是法院排斥案件的原因。最高人民法院曾经明文出台对于证券市场虚假陈述案件暂不受理的文件,后经学界多方呼吁才勉强敞开立案之门。地方法院案多人少,加上不适当的考核指标,自然本能地排拒这类案件。而要想将这类案件拒之门外,最好的办法莫过于把立案程序当成调节阀和过滤器。

“立案之难并非难在立案程序本身上,而是整个司法制度存在问题的集中表现。”武汉大学法学院秦前红教授指出,“导致法院应立而不立的原因主要是内部管理的行政化和法院整体的工具化。具体表现形式为:一是考核,二是信访。”结案率、发改率、调撤率等各种考核指标和考评名目不断加码,其结果就是各级法院不断将棘手案件拒之门外,以便获得统计表格上的数据优势。

立案登记制度:看上去很美

立案登记制度的出发点就是法院开门立案,变之前的审查制为登记制。从事司法实务工作的朋友都能感受到法院在立案环节的种种“潜规则”。比如年底不立案,对于一些相对复杂的案件先交由业务庭审核,待审核通过后再通知立案,要求原告方强制接受调解,在立案之时先立“调”字号等等。最高人民法院《规定》将使这些陋习在制度层面上成为历史。根据《规定》,人民法院“对起诉、自诉,人民法院应当一律接收诉状,出具书面凭证并注明收到日期。”

事实上,早在2001年最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》中就明确规定:“人民法院收到当事人提交的证据材料,应当出具收据,注明证据的名称、份数和页数以及收到的时间,由经办人员签名或者盖章。” 但这条规定在实践中执行的效果极差,很少有法院能够严格按照执行。笔者从事律师多年,也很少收到法院出具的接收明细。

另外,从《规定》的条文表述上看,立案登记事实上仅仅针对案件初次进入法院的立案程序。在随后的司法程序中,并不适用立案登记的规定。如该《规定》第十八条第二款明确规定:“上诉、申请再审、刑事申诉、执行复议和国家赔偿申诉案件立案工作,不适用本规定。”

前段时间,微信朋友圈流传很广的一篇文章《最高法院“上访”记》,讲述的是北京市尚权律师事务所王耀刚律师代理一起刑事申诉案件到最高人民法院立案的整个过程。该文之所以引起法律界人士的共鸣,就在于最高人民法院的立案、申诉,其中曲折,律师界同人“心有戚戚焉”。

以申请再审为例,根据《民事诉讼法》第209条的规定,人民法院逾期未对再审申请做出裁定的,当事人可以向人民检察院申请检察建议或者抗诉。而再审立案并未纳入立案登记的范围,试问当事人又如何举证能够证明其已经在三个月之前提出过再审申请?如果上诉、再审的立案也同样遵循形式审查的原则,为何不能一并纳入立案登记制度中?其中似乎还有不足为外人道的隐情。

立案难:破解之道

司法是解决争议的一种方式,甚至并不是最优、最有效的方式。这也正是多元化纠纷解决机制为何方兴未艾的原因所在。仲裁、人民调解等其他争议解决方式已经成为诉讼外纠纷解决的有益补充。对此,《规定》明确指出:“人民法院推动多元化纠纷解决机制建设,尊重当事人选择人民调解、行政调解、行业调解、仲裁等多种方式维护权益,化解纠纷。”事实上,公安机关对于治安案件的行政调解,证监会作为主管部门对于证券争议的行政调解,消费者协会对于消费维权所涉争议的调解等等,都是诉讼外纠纷解决的良好尝试。

与此同时,我们也应看到替代性争议解决的不足。除商事仲裁体制相对成熟外,其他争议解决均不具有终局性和强制力,在纠纷解决中发挥的作用也较为有限。

除了主管分流外,破解法院立案难的治本之策仍是遵循司法规律,实现法院的真正独立。一方面我们需要壮士断腕式的内部变革,打造专业化的司法职业队伍,诸如员额制,法官加薪等等;另一方面,也需要良好和谐的外部环境,建立有效的司法干预记录制度和追责制度,真正做到“由审理者裁判,由裁判者负责”。

一言以蔽之,立案登记只是为争议进入法院提供了入门证。真正能够让人民群众在每一个案件中感受到公平和正义的治本之策仍离不开消解司法的行政化、工具化,让司法真正独立起来。当下推行的员额制改革、省以下司法人财物直管等等各项配套制度相得益彰,只有从制度走入实践,成为司法工作的新常态,才能克服长期以来司法公信力低下的顽疾。而一旦司法按照其特有的规律运转,立案难这一问题也就顺理成章地走出历史。