制度环境、吸收能力与新兴经济体OFDI逆向技术溢出效应——基于中国省际面板数据的门槛检验

衣长军,李 赛,张吉鹏

(1.华侨大学 工商管理学院,福建 泉州 362000;2.华侨大学 经济与金融学院,福建 泉州 36200)

一、引 言

科技是第一生产力,自主研发与通过开放获取国际技术溢出是新兴经济体实现技术进步的两种方式,其中国际技术溢出渠道包括国际贸易(InternationalTrade,ITRA)、外商直接投资(InwardForeignDirectInvestment,IFDI)和对外直接投资(OutwardForeignDirectInvestment,OFDI)。近年来,新兴经济体OFDI增长迅速,2013年新兴经济体OFDI达到4 540亿美元,占全球OFDI的39%,而2000年这一比例还不到12%。作为后发型经济体,其政府实施OFDI战略的重要预期之一,就是希望借助OFDI逆向技术溢出促进国内产业结构升级与科学技术进步。然而,现有文献就新兴经济体OFDI能否促进母国技术进步并没有取得一致的结论,且现有研究很少关注母国制度环境和异质吸收能力对OFDI逆向技术溢出效应的影响。我们认为母国制度环境和吸收能力可能为解释新兴经济体OFDI逆向技术效应的跨国(跨地区)差异提供一个全新的视角。文章以新兴经济体——中国为例,研究母国制度环境差异、异质吸收能力对新兴经济体OFDI溢出的门槛效应。实证研究结果表明,制度环境与吸收能力是影响中国各区域OFDI逆向技术溢出效应的重要因素。本文研究结论有助于解释现有文献研究结论的分歧,并对中国等新兴经济体制定OFDI逆向技术溢出效应的政策具有一定的参考意义。

二、文献综述

经典OFDI理论主要是基于企业技术优势展开的,技术优势型OFDI是技术溢出效应最本质的理论基础。跨国公司比东道国企业具有竞争优势,这意味着前者是技术溢出效应的产生者,后者是潜在技术溢出效应的受益者。由此不难理解,已有关于技术溢出效应的实证研究大多忽略了OFDI对母公司或母国自身技术的反哺作用,即“逆向技术溢出效应”。近年来,以中国为代表的新兴经济体(金砖5国、新钻11国等)OFDI的崛起使学者们有机会从理论逻辑上论证逆向技术溢出效应的重要性。越来越多的学者认为,由于新兴经济体跨国公司通常尚不具备经典OFDI理论所定义的“垄断竞争优势”或“技术利用型优势”(Dunning,1977),其OFDI动机并不在于“利用技术优势”,而在于从海外“寻求战略技术”,从而弥补其在战略资产拥有方面的竞争劣势,即所谓“技术获取型”OFDI。新兴经济体跨国公司的崛起不仅挑战了传统的经典“垄断优势理论”,同时挑战了既定的对技术溢出效应的认识。“技术获取型”OFDI对溢出效应的主要意义在于:与传统顺向技术溢出效应概念不同,溢出效应产生的方向不再是跨国公司子公司→东道国内资企业→东道国产业与经济,而是跨国公司子公司→跨国公司母公司→母国产业与经济,将其产生的效应定义为OFDI“逆向技术溢出”效应。

近年来,新兴经济体OFDI逆向技术效应逐步成为国际商务与国际经济学领域的一个研究热点,但新兴经济体OFDI逆向技术溢出对母国技术进步的影响并没有得到一致的研究结论。Potterie和Lichtenberg(2001)的实证研究结果表明,OFDI存在显著的逆向技术溢出效应,促进了母国的技术进步。但Lee(2006)以及Bitzer和Kerekes(2005)的实证研究发现,OFDI并没有带来明显的逆向技术溢出效应。付海燕(2014)对10个典型发展中国家和新兴经济体的数据进行了实证检验,发现印度和俄罗斯的OFDI逆向技术溢出效应明显,但包括中国在内的其他经济体则不显著。国内学者对OFDI逆向技术溢出对中国技术进步的影响研究同样未得出一致性结论。认为OFDI逆向技术溢出促进国内技术进步的代表性文献有赵伟等(2006)、李梅和金照林(2011);发现OFDI逆向技术溢出阻碍国内技术进步或影响作用不显著的代表性文献有王英等(2008)、白洁(2009)、邹玉娟和陈漓高(2008)等。上述学者多将全要素生产率作为被解释变量,利用OFDI流量与全要素生产率变化两者的相关性来验证两者的关系,但技术溢出效应有所差别。在此基础上,部分学者基于省际面板数据发现OFDI逆向技术溢出存在省际差异,代表性的文献有刘明霞和王学军(2009)、沙文兵(2012)、李梅和柳士昌(2012)等。其中,沙文兵(2012)的研究结论为东部地区正溢出效应最大,中部次之,西部正溢出效应不显著;李梅和柳士昌(2012)的实证研究结论为东部地区存在显著正溢出效应,中部存在显著负溢出效应,西部负溢出效应不显著。

良好的制度环境(Institution)如法制水平、知识产权保护力度、政府治理水平等可以激发企业创新的自主性,提升企业的创新能力;相反,制度的缺陷会禁锢企业的学习和创新能力。我们知道,外商直接投资(IFDI)与对外直接投资(OFDI)都是获取国外技术溢出的重要渠道,目前相关实证研究已确切证实“制度环境”是新兴和发展中经济体获取IFDI技术溢出效应的重要因素:张宇(2010)发现转型时期的制度约束会对中国获取IFDI技术溢出效应产生不利影响;国胜铁和钟廷勇(2014)也证实我国转型过程中所特有的制度约束使国内企业难以实现技术进步;张相文等(2014)的研究则发现腐败控制、经济自由、知识产权保护等制度因素发展有助于促进中国IFDI的技术溢出。同理,新兴和发展中经济体母国法制越完善、知识产权保护程度和政府治理水平越高,技术落后企业越有意愿和动力付出资金和努力对OFDI(对外直接投资)获取的国外先进技术进行学习模仿并进一步创新,从而有利于逆向技术溢出效应的实现,即新兴经济体母国“制度环境”应同样能影响公司层面竞争效应、示范效应、回顾效应等OFDI逆向技术溢出扩散效应的发挥,但现有文献却很少关注母国制度环境对新兴经济体OFDI逆向技术溢出效应的影响,这是造成现有研究结论分歧的重要原因之一。我们认为母国制度环境可以为解释新兴经济体OFDI逆向技术溢出效应的跨国(跨地区)差异提供一个全新的视角。随着全球经济运行市场化和国际化程度的不断提高,新兴经济体的制度环境如法制水平、知识产权保护力度、政府治理水平等总体上说是不断完善的,但不同新兴经济体制度环境仍然存在较大的差异。改革开放后,中国开始从计划经济向市场经济转型,经济转型实际上也是一个制度环境不断改革完善的过程。市场化制度转型本身是具有多层面内涵的复杂体系,涉及要素配置、产品交易、金融服务和法律规范等多个相互联系的有机整体。在中国这个世界上最大的新兴和转型国家,“渐进式”的市场化制度转型使各省、市的区域经济市场化呈现“非均衡推进”特征,地区间市场制度环境差异明显,这为检验制度环境对新兴经济体OFDI逆向技术溢出效应的影响提供了一个绝佳的研究样本。

导致上述研究结论分歧的另一个重要原因是,学者们普遍未将吸收能力这一OFDI逆向技术溢出效应的重要影响因素纳入到研究框架之中。Cohen和Levinthal(1990)将“吸收能力”定义为组织的一种能力。这种能力能够将新认识的外部信息消化和应用于商业目的中,通过对以前所拥有的知识进行整合来达到提高组织创新能力的目的。Borensztein等(1998)认为,人力资本是决定技术溢出效应的重要因素;Cockburn和Henderson(1998)从微观角度指出,企业研发投入对企业消化吸收外部技术进步起着重要作用。现有研究已经将吸收能力融入国际技术溢出的研究框架中,但学者们主要研究的对象是内向型直接投资IFDI和国际贸易ITRA途径的国际技术溢出,而在对外直接投资OFDI逆向技术溢出门槛效应的研究框架中鲜有对吸收能力的考虑。我们认为,OFDI为新兴经济体带来学习国外先进技术知识的机会,即技术学习效应。吸收能力正是通过影响技术学习效应进而调节着逆向技术溢出效应。OFDI逆向技术溢出效应的发生主要经历三个阶段:第一阶段是母国跨国公司在海外市场中设立子公司,让子公司嵌套在东道国的创新网络中;第二阶段是子公司通过企业内部渠道,将获取的国外先进技术知识和信息资源反馈回母公司;第三阶段是母公司通过关联、竞争及模仿效应带动国内同行业或相关行业企业技术水平提升。从微观企业层面看,子公司、母公司以及同行业或相关行业企业的吸收能力对逆向技术溢出起到了决定性作用;宏观层面上以母国经济发展水平、母国人力资本、母国技术创新能力等所体现的区域异质吸收能力,也将直接影响母国能否通过OFDI获得显著的逆向技术溢出效应,从而促进母国产业结构的调整与升级。

以上文献表明:第一,新兴经济体OFDI逆向技术溢出是否促进母国技术进步还未得到统一结论;第二,理论上国际技术溢出包含三种渠道,即国际贸易(ITRA)、外商直接投资(IFDI)和对外直接投资(OFDI),在实证检验OFDI逆向技术溢出效应存在性与门槛效应的模型设计上,现有研究大多采用单一的OFDI作为解释变量,鲜见在控制ITRA和IFDI两种国际技术溢出渠道基础上探讨OFDI对母国技术进步影响的研究;第三,现有文献尚未关注投资母国制度环境和吸收能力的差异对新兴经济体OFDI逆向技术溢出的门槛效应。基于以上分析和转型期中国省际经济和制度发展的“非均衡推进”特征,本文以新兴经济体中国为例,来研究母国制度环境差异和异质吸收能力对OFDI逆向技术溢出影响及其门槛效应,并将国际技术溢出三种渠道纳入同一个模型;为克服时间序列与截面数据的固有缺陷,采用省际面板数据检验OFDI、逆向技术溢出与国内技术进步的关系;为解决传统以分组或交叉项模型检验方法的局限性,我们运用Hansen(1999)非线性面板门槛模型检验OFDI逆向技术溢出效应中制度环境与吸收能力的门槛特征。由于地区法制化水平和知识产权保护程度越高,政府对企业的经营干预就越少,企业也就越有动力付出努力和配置资源去学习、模仿、转化和吸收国外先进技术与追求创新,从而越有利于OFDI逆向技术溢出效应的产生,因此本文选取的制度环境门槛指标包括法制化水平、知识产权保护力度和政府治理水平等。借鉴OFDI溢出效应的相关研究,吸收能力门槛指标包括经济发展、技术创新能力、人力资本和对外开放程度等。

三、计量模型与数据

(一)样本选择与数据来源

技术获取型OFDI一般要投资到比母国技术水平更高的发达国家或地区,本文选取的中国OFDI投资东道国或地区样本包括美国、法国、加拿大、英国、意大利、德国、澳大利亚、新加坡、韩国、日本和中国香港11个国家或地区;以大陆2003-2012年国内29个省、市和自治区为研究对象(其中重庆市数据合并到四川省,西藏由于对外直接投资金额小而予以剔除)。GDP、GDP指数、年末从业人员数、固定资本形成总额和固定资产投资价格指数数据来自《中国统计年鉴》;名义研发支出数据来自《中国科技统计年鉴》;国外研发资本存量计算数据来自《对外直接投资统计公报》、《国际统计年鉴》、《OECDFactbook》和EPS全球经济统计数据库;各省对外直接投资数据(OFDI)来源于《对外直接投资统计公报》;各省利用外资数据(IFDI)和各省国际贸易数据(ITRA)来源于Wind数据库;制度环境指数来源于樊纲等的《中国市场化指数》;吸收能力指标来源于《中国科技统计年鉴》、《中国统计年鉴》和《中国劳动统计年鉴》等。

(二)指标设计

1.全要素生产率TFP

本文采用索洛余值法估算,各省份i在t时间的产出、资本存量和劳动力投入分别表示为Yit、Kit和Lit,根据Cobb-Douglas生产函数:

其中,A0代表第0期的技术水平,γ表示技术进步系数,Yit表示产出,Lit表示劳动力投入,Kit表示固定资本存量,α和β是生产函数中的参数,则全要素生产率TFPit可定义为Yit/LiαtKiβt。

计算TFP的关键指标包括我国产出水平Yit、劳动力投入Lit和固定资本存量Kit。三个指标的换算如下:(1)产出水平Yit用换算后的2003年不变价GDP表示;(2)劳动力投入Lit用各省年末从业人员数表示;(3)固定资本存量Kit按Kit=(Iit/Pit)+(1-δ)Kit-1计算,Iit代表固定资本形成总额,Pit代表固定资产投资价格指数,δ为资本折旧率,本文采用张军等(2004)在测算中国省际物质资本存量时所采用的9.6%的折旧率。

假定技术进步是希克斯中性的,且α+β=1,对公式(2)进行回归从而得到α和β的数值,根据TFPit=Yit/LiαtKβit,测算出全要素生产率TFPit。

为确保估计结果的有效性,本文采用ADF方法对面板数据进行单位根检验。检验结果表明在1%显著性水平下,ln(Yit/Lit)和ln(Kit/Lit)均为平稳时间序列;对公式(3)进行OLS回归,结果如下:

括号内为t统计量值,α和γ在1%显著性水平下通过检验,回归方程拟合优度很好,整体方程设定比较合理。α=0.33271,β=0.66729,代入TFPit=Yit/LαitKβit可得我国各省2003-2012年全要素生产率。

2.OFDI渠道溢出的国外研发资本存量SRDfit

本文借鉴Potterie和Lichtenberg(2001)以及李梅和柳世昌(2012)的方法测算国外研发资本存量。首先,根据公式(4)计算全国总体基于OFDI渠道获得的国外研发溢出SRDft:

其中,SRDjt是我国t时期投资东道国j的研发资本存量,OFDIjt是我国t时期对东道国j的对外投资额,Yjt是t时期东道国j的GDP,然后根据各省OFDI存量占全国OFDI存量的比重,依据公式(5)计算各省基于OFDI溢出的国外研发资本SRDfit,其中OFDIit为第i地区t时期的OFDI存量。

3.门槛变量

本文主要关注制度环境(Institution)和吸收能力(Absorptivecapacity)两类变量的门槛效应。制度环境从法制化水平(Law)、知识产权保护力度(IPR)和政府治理水平(PI)三个维度来衡量;吸收能力从经济发展水平(PGDP)、技术创新能力(T)、人力资本(HR)以及对外开放度(OPEN)来衡量。其中,法制化水平(Law)采用市场中介组织发育和法律制度环境得分衡量;知识产权保护力度采用知识产权保护得分衡量;政府治理水平(PI)采用政府与市场关系得分衡量。上述制度环境指标得分越高,表明制度环境质量越好。经济发展水平(PGDP)采用万元人均GDP衡量;技术创新能力(T)的衡量指标为各省专利授权量占全国专利授权量比重;人力资本水平(HR)参照王小鲁(2000)的算法,采用平均受教育年限进行测算,计算公式为(6a+9b+12c+16d)/L,其中,a、b、c和d分别为小学、初中、高中和高等教育毕业生数,6、9、12和16分别为相应的受教育年限,L表示总人口数;对外开放程度(OPEN)测算公式为进出口贸易总额/GDP总额。

4.控制变量

国内研发资本存量SRDdit按照SRDdit=(1-δ)SRDdit-1+RDit进行计算。其中,RDit利用居民消费价格指数折算成以2003年为基期的i地区t时期的实际研发支出。初始值SRDidt-1由公式SRDd1998=RDd1998/(g+δ)得到,并不断推算,g为29个省份1998-2012年研发支出的增长率平均数,δ是折旧率,沿用C-H(1995)采用研发数据回归的5%数据。

IFDI渠道溢出的国外研发资本存量SRDiIt计算与OFDI溢出的国外研发资本存量计算类似:其中,IFDIit表示各省历年IFDI金额,IFDIjt表示我国t时期对东道国j的IFDI金额。

ITRA渠道溢出的国外研发资本存量SRDmit同样根据公式计算。其中,ITRAit表示各省历年ITRA金额,ITRAjt表示我国t时期对东道国j的ITRA金额。变量的描述性统计如表1所示。

表1 变量的描述性统计

(三)模型设计

本文在Coe和Helpman(1995)研究模型的基础上,构建国外R&D溢出回归模型,实证检验OFDI逆向技术溢出效应的存在性。具体模型如下:

lnTFPit=C+β1lnSRDidt+β2lnSRDift+β3lnSRDiIt+β4lnSRDimt+β5Institutionit+εit(6)其中,TFPit代表全要素生产率;i,t分别代表地区和年份;εit为随机干扰项。SRDidt代表国内各省研发资本存量;SRDift代表国内各省份基于OFDI获得的国外研发资本存量;SRDiIt代表基于IFDI获得的国外研发资本存量;SRDimt代表基于ITRA获得的国外研发资本存量;Institutionit表示各省制度环境,用市场化进程指数衡量。

为进一步验证OFDI逆向技术溢出效应是否存在地区差异,本文根据各地区不同的发展情况和地理特征,将29个样本单位划分为东、中、西部3个子样本,以西部为参照系,将东、中部两个虚拟变量East和Central引入模型实证分析,具体模型构建如下:

为深入探究OFDI逆向技术溢出地区差异的主要影响因素,本文在回归模型中引入了制度环境和吸收能力变量验证门槛效应。回归模型如下:

其中,i表 示 省 份,t表 示 年 份,lnTFPit是 被 解 释 变 量,lnSRDdit、lnSRDIit、lnSRDmit和lnSRDfit是解释变量,代表含义与模型(6)相同,qit表示门槛变量,γ表示未知门槛,β1和β2分别表示制度环境和异质吸收能力在qit≤γ1和qit≻γ1时的系数,εit~iid(0,δ2)。

在对模型(8)估计之前,首先需要确定门槛值。通过观察连续给定的不同门槛值γ得到的残差平方和S1(γ),其中使S1γ达到最小值时的γ即为最优门槛值,^γ=argminS1(γ)。其次,在确定门槛值之后,对门槛效应的存在性进行显著性检验。采用Bootstrap法获取近似F统计检验的临界值,从而得到似然比检验的P值,若P值小于5%的显著性水平,则拒绝原假设,门槛效应存在。

四、实证结果与分析

(一)OFDI逆向技术溢出效应的存在性检验

为保证检验结果的稳健性,本文分别采用LLC检验、IPS检验、ADF-Fisher检验和Fisher-PP检验这四种方法对各变量进行面板单位根检验。

表2 面板数据单位根检验结果

根据表2单位根检验结果,lnTFPit、lnSRDdit、lnSRDfit、lnSRDIit、lnSRDmit和Institution原序列的LLC、IPS、ADF-Fisher和Fisher-PP四种检验概率均小于10%,是平稳数列,通过数据稳健性检验。

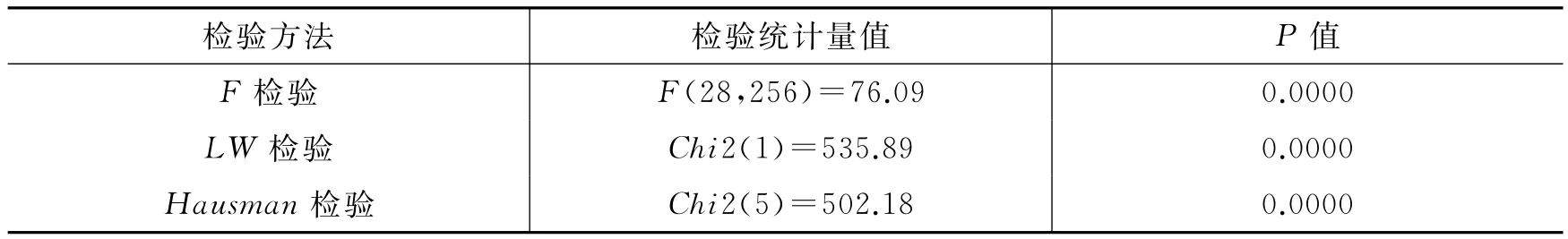

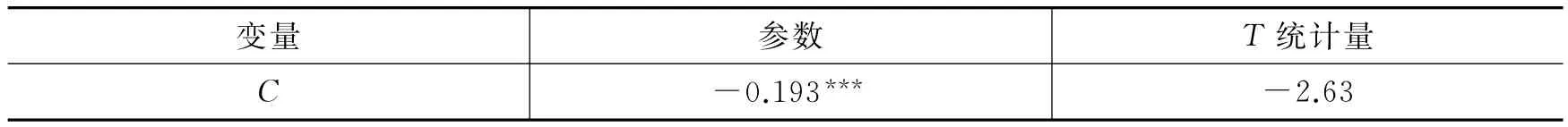

解释变量的内生性问题会导致OLS回归结果存在偏误,因此,内生性问题是实证检验中必须考虑的一个重要问题。本文采用Davidson-MacKinnon(1993)提出的方法检验模型(6)是否存在内生性问题,用stata13计算得到Davidson-MacKinnon检验统计量为0.0140,对应的P值为0.9861,即模型(6)不存在内生性偏误。进一步采用F检验、LW检验和Hausman检验综合判断,从随机效应、固定效应和混合OLS三种模型中选择合适模型,检验结果见表3。据此本文选用固定效应模型,采用最小二乘虚拟变量法(LSDV)估计,回归结果见表4。

表3 模型设定检验结果

表4 溢出效应LSDV估计结果

续表4 溢出效应LSDV估计结果

根据表4回归结果得出以下结论:第一,国内研发资本存量lnSRDidt的回归系数为负,但未通过显著性检验,说明国内研发资本存量对我国全要素生产率的推动作用效果不明显,原因可能与我国以前以政府为主导、国有企业为研发主体的R&D投入模式有关,也可能是因为国内研发存量如尖端战略研发、基础性研发投入对技术进步有一定的滞后性所致。第二,lnSRDiIt回归系数显著为负,可能是由于海外跨国公司IFDI的动机是获取与控制中国市场,跨国公司对技术也都会实施严格控制,并且我国企业不具备有效的技术获取、消化、转换与吸收能力,从而导致了IFDI在中国的技术外溢效应并不明显甚至为负效应,Aitken和 Harrison(1999)、Kathuria(2000)、蒋殿春和张宇(2008)的研究也得出在发展中国家和新兴经济体国家IFDI存在负向技术溢出效应的结论。第三,值得注意的是,lnSRDimt回归系数显著为负,但除“政府治理水平”外,其余两个制度变量与lnSRDimt的交乘项系数都显著为正,“政府治理水平”与lnSRDimt的交乘项系数虽是负值,但未通过显著性检验(参见附录1)。这说明国际贸易ITRA渠道的技术溢出可能不会自动促进我国全要素生产率增长,只有与良好的制度环境相结合,才能产生逆向技术溢出,这也进一步表明制度环境在技术溢出效应中的重要性。第四,在控制国内研发资本存量和IFDI、ITRA两种渠道的技术溢出后,国际研发资本存量β2的回归系数为正,并通过了1%的显著性水平检验,表明通过OFDI渠道获得的国际研发资本促进了我国的技术进步,β2的回归系数为0.016,说明OFDI溢出的国外R&D存量指数每增加1%将导致国内全要素生产率指数增加0.016%。这一方面表明,随着我国对外直接投资规模的不断扩大,越来越多的企业更多地关注了技术获取型对外直接投资,使得逆向技术溢出效应逐渐开始显现;但另一方面这也说明,目前中国OFDI逆向溢出效应还比较小,未来具有很大的提升空间。

(二)OFDI逆向技术溢出的地区差异检验

上文实证结果表明我国存在OFDI逆向技术溢出效应,即OFDI能够促进母国技术进步。但OFDI逆向技术溢出效应存在跨地区差异吗?如果有,其区域逆向技术溢出差异程度如何?根据经济发展水平和地理区位特征,本文将大陆区划分为东、中、西部三个区域。①东部包括11个省份:北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。中部包括9个省份:山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南和内蒙古。西部包括9个省份:广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。选用面板随机效应模型,采用广义最小二乘法(GLS)估计回归模型(7),回归结果见表5。

表5 分区域GLS估计结果

续表5 分区域GLS估计结果

根据表5回归结果,可以得出以下结论:第一,lnSRDift×East和lnSRDift×Central的系数都为正,并且在1%的水平通过了显著性检验,说明东部和中部地区均存在正向的OFDI逆向技术溢出效应;第二,lnSRDift的系数为负,但未通过显著性检验,表明就西部地区而言,现阶段对外直接投资并不能给西部地区带来全要素生产率的逆向溢出效应;第三,从影响大小来看,东部地区OFDI的技术溢出效应高于中部地区OFDI对全要素生产率的影响,当东部地区的OFDI技术溢出每增加1%,相对应的全要素生产率指数上升0.0526%;当中部地区的OFDI技术溢出每增加1%,相应的全要素生产率指数上升0.0333%。可见,我国OFDI逆向技术溢出效应存在地区差异性。

(三)OFDI逆向技术溢出的门槛回归研究

上文实证表明OFDI逆向技术溢出效应存在地区差异性,是什么因素导致了地区的差异性?文献综述指出区域制度环境和异质吸收能力可能是产生该差异性的主要因素。因此,本文以制度环境(包括法制化水平Law、知识产权保护力度IPR和政府治理水平PI等)和吸收能力(包括经济发展PGDP、技术创新能力T、人力资本HR和对外开放程度OPEN)为门槛变量,利用Hansen(1999)的门槛回归模型测度制度环境和异质吸收能力的具体门槛特征,以此研究制度环境和异质吸收能力对OFDI逆向技术溢出的影响作用。

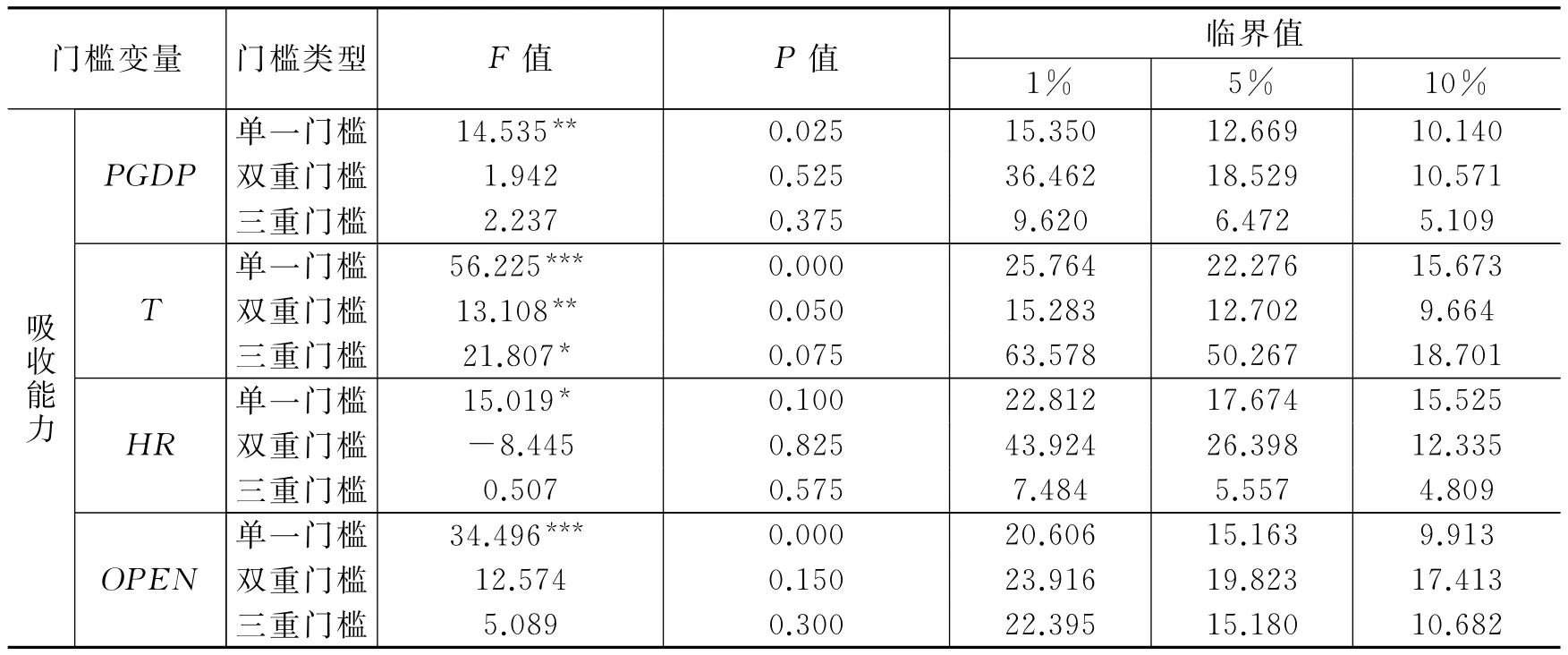

1.门槛回归检验

首先,确定模型形式。本文采用Bootstrap法依次在0个门槛、1个门槛和2个门槛设定估计模型(8),并利用测算的F值和相应概率判断模型形式,检验结果见表6。检验结果发现,T、Law和IPR的单一门槛、双重门槛和三重门槛的模型均显著,PGDP、HR、OPEN和PI的单一门槛显著。

表6 门槛效应检验

续表6 门槛效应检验

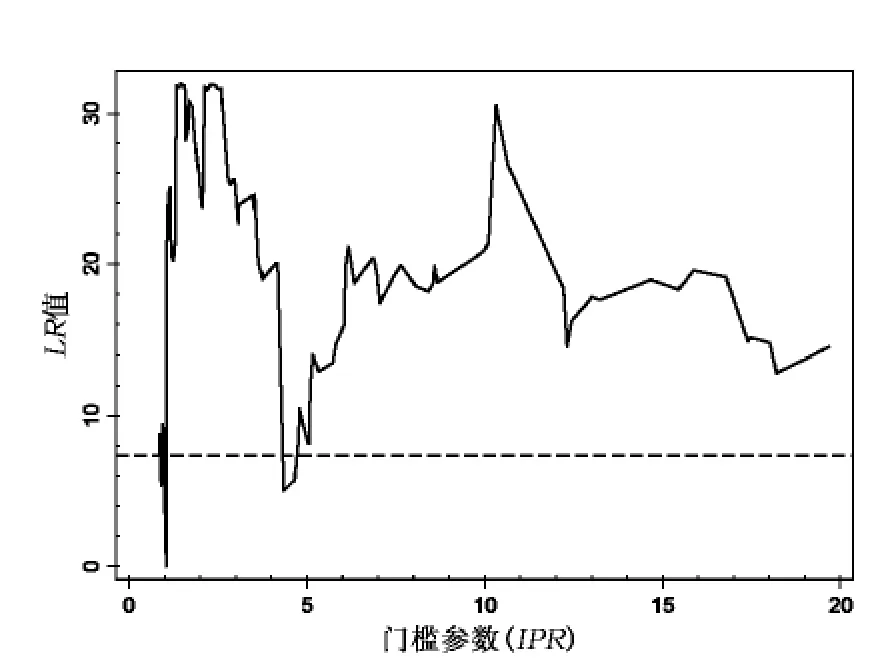

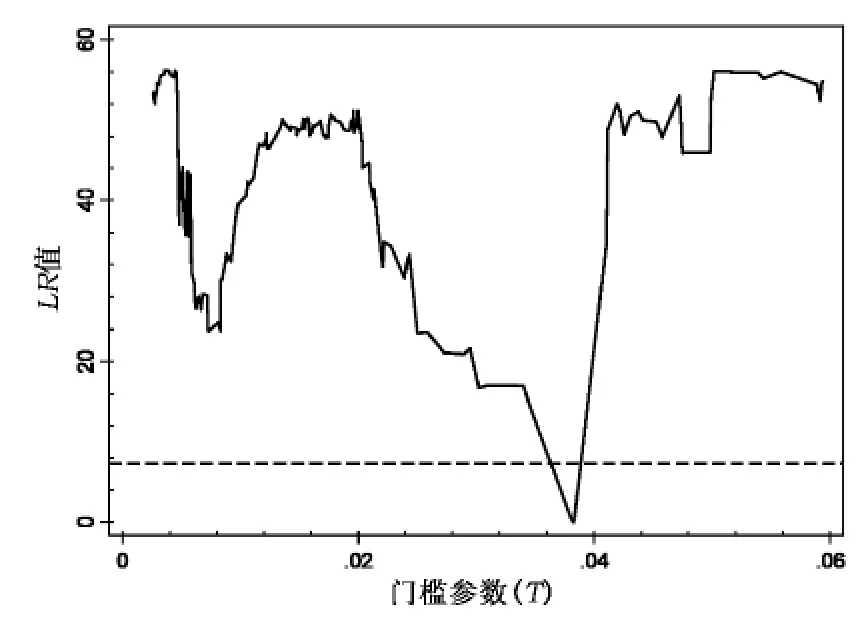

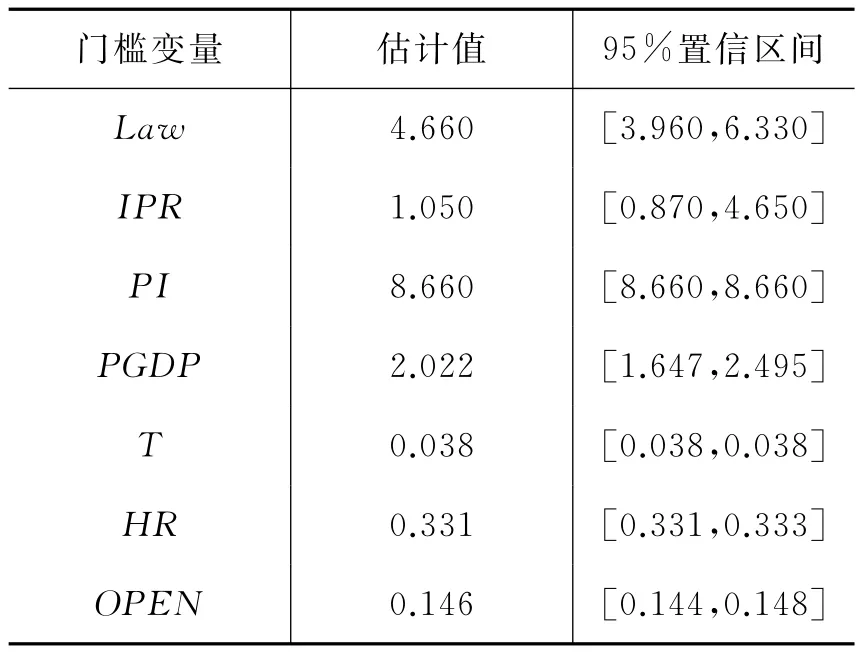

其次,计算门槛估计值并检验。采用最小残差平方和计算门槛值,即LR图形中的最低点,两个门槛估计值和相应95%置信区间详见表7,PI、Law、IPR、PGDP、HR、T和OPEN变量的门槛值如LR图1至LR图7所示。

图1 PI门槛值的LR图

图2 Law门槛值的LR图

图3 IPR门槛值的LR图

图4 PGDP门槛值的LR图

图5 T门槛值的LR图

图6 HR门槛值的LR图

图7 OPEN门槛值的LR图

表7 门槛值估计结果

表7结果显示,Law、IPR、PI、PGDP、T、HR和OPEN的单一门槛估计值分别为:4.660、1.050、8.660、2.022、0.038、0.331和0.146,且均在10%的显著性水平通过检验,门槛估计值与真实值一致。

最后,模型参数估计。依据门槛值LR图1至LR图7,门槛值估计表7、表8和表9,本文以单一门槛为例,实证结果分析如下。

2.制度环境变量门槛效应分析

(1)法制水平。将法制水平分为低法制水平(Law≤4.66)、高法制水平(Law>4.66)。当法制水平较低时,OFDI对国内全要素生产率存在显著推动作用,国外研发溢出系数为0.0285;随着法制水平的不断提升,法制对OFDI促进TFP的正向作用开始下降,当跨越门槛值(4.66)时,国外研发溢出系数虽有所下降(0.0166)但仍显著为正。这说明经济起飞的相对初级阶段,较低水平的法制环境可能更有利于OFDI的逆向技术溢出;而随着法制环境的不断改善,法制对OFDI促进TFP的边际效应下降,但总体上OFDI仍能推动国内全要素生产率增长。2008年以后,东部、中部早已步入高法制化水平,只有贵州、青海和宁夏三个西部省城未跨越门槛值4.66。当然,随着法制水平的进一步提高,即当跨越更高的法制门槛值时,可能会迎来新一轮的OFDI逆向技术溢出效应的提高。

(2)知识产权保护力度。将知识产权保护力度分为弱保护力度(IPR≤1.05)、强保护力度(IPR>1.05)。在弱知识产权保护力度下,国外研发溢出系数为0.0372,并通过1%显著性检验,说明对外直接投资渠道的国外研发溢出每增长1%会导致全要素生产率指数上升0.0372%,OFDI逆向技术溢出效应显著。随着知识产权保护力度的不断增强,其边际效果不断下降但系数仍显著为正,其原因可能是,母国法制水平和知识产权保护力度的加强为企业专有技术的独占性提供了良好的法律保障,抑制了企业之间通过产业关联效应、模仿效应或非法途径获取OFDI逆向技术溢出效应,获取OFDI逆向技术溢出的潜力缩小,即边际效应也随之变小。2008年以后未跨越门槛值(1.05)处于弱知识产权保护区间的省份只有内蒙古自治区。东部地区11个省份(海南除外)和大部分中西部地区都已跨越门槛值。

(3)政府治理水平。政府治理水平分为低治理水平(PI≤8.66)和高治理水平(PI>8.66)。在政府低治理水平区间,政府治理水平低于门槛值(8.66),国外研发溢出系数为0.0232,表明国外研发溢出每增加1%,国内全要素生产率指数提高0.0232%。在政府高治理水平区间,国外研发溢出系数为0.0364,大于政府低治理水平的国外研发溢出系数0.0232,且通过1%显著性水平的检验,说明政府高治理水平下OFDI对全要素生产率的促进作用强于政府低治理水平下的影响效果。2012年,仅东部地区的北京、福建、广东、江苏、山东、上海、天津、浙江和中部地区的安徽、湖北跨越门槛,取得更积极的逆向技术溢出效应,中部大部分省市与西部所有地区尚未跨越政府治理水平的门槛,OFDI逆向技术溢出效应不显著。

综上所述,制度环境门槛变量的国外研发溢出系数均显著为正,说明母国良好的制度环境能促进新兴经济体的OFDI逆向技术溢出效应。东部地区制度环境变量已跨越门槛值,明显优于中、西部地区,中部地区制度环境质量居中,而西部地区的法制水平和政府治理水平等均存在明显劣势,实证结论表明母国制度环境是OFDI逆向技术溢出地区差异的重要原因之一。

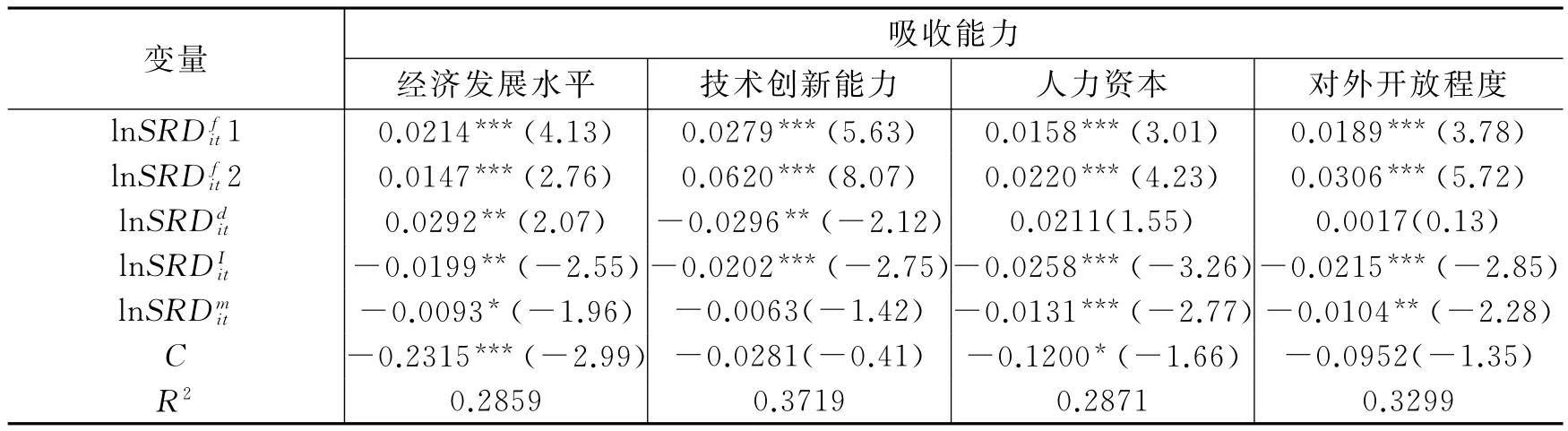

3.吸收能力变量门槛效应分析

(1)经济发展水平。将经济发展水平分为经济低发展水平(PGDP≤2.022)和经济高发展水平(PGDP>2.022)。在经济低发展水平区间,OFDI国外研发溢出系数为0.0214,表明国外研发溢出每增加1%,国内全要素生产率指数提高0.0214%。2008年以后,处于经济低发展水平区间的中西部地区,国内全要素生产率得到明显改善的包括安徽、江西、贵州、甘肃、云南、广西、青海、四川和新疆。东部地区经济发展水平跨越门槛值步入经济高发展水平区间时,国外研发溢出系数为0.0147,略低于经济低发展区间,我们认为OFDI渠道的技术外溢一般发生在技术水平差距较大的国家或区域之间,对技术水平接近的国家或区域间通过OFDI渠道产生的技术外溢有限(Braconier等,2001),经济发展水平跨越一定门槛的区域具备较强的经济实力和人力资本,能够较好地开展自主创新,获取OFDI逆向技术溢出的动机和空间有限,溢出边际效应也随之下降。

(2)技术创新能力。将技术创新能力分为弱技术创新能力(T≤0.038)和强技术创新能力(T>0.038)。在弱技术创新能力区间,技术创新能力低于门槛值(0.038),国外研发溢出系数为0.0279,并通过1%显著性水平的检验,说明对外直接投资渠道的国外研发溢出每增长1%将导致全要素生产率指数上升0.0279%;仅东部地区的北京、上海、天津、江苏、浙江、山东和广东等少数东部技术创新能力较强地区跨过门槛(0.038)步入了强技术创新能力区间,国外研发溢出系数达到0.0620,取得更积极的OFDI逆向技术溢出效应。东、中、西部技术创新能力存在差距,导致对OFDI逆向技术溢出的吸收效果不同,原因可能是与广大中西部地区相比,东部具备丰富的技术创新资源(企业、高校和科研机构等)和完备的创新外部环境(基础设施、政府管理服务水平等),从而能够更好地吸收OFDI逆向技术溢出效应;也可能是东部发达地区能够通过不断提高自身创新能力从而缩小与OFDI投资东道国的技术差距(TechnologicalGap)相关,Kokko(1996)的研究结论同样支持了这一观点。

(3)人力资本水平。将人力资本水平分为低层次人力资本水平(HR≤0.331)和高层次人力资本水平(HR>0.331)。2012年,国内大部分省份跨过了人力资本门槛值,处于较高层次的人力资本水平区间,对应的国外研发溢出系数为0.0220,大于低层次人力资本水平对应的国外研发溢出系数0.0158,说明只有具备较高层次的人力资本水平才能充分消化吸收OFDI带来的逆向技术溢出,实现更高程度上的技术进步,Fosfuri(1999)等学者的研究也印证了这一结论。

(4)对外开放程度。将对外开放程度分为低开放程度(OPEN≤0.146)和高对外开放程度(OPEN>0.146)。在低开放程度区间,对外直接投资渠道的国外研发溢出与全要素生产率呈显著正相关关系,说明OFDI逆向技术溢出效应存在。处于该区间的省份包括山西、内蒙古、河南、湖北、湖南、广西、贵州、云南、陕西、青海和宁夏等绝大多数中西部地区;在高开放程度区间,国外研发溢出系数为0.0306,说明对外直接投资渠道的国外研发溢出每增长1%会导致全要素生产率指数上升0.0306%。2012年,东部地区除海南外的其他10个省市全部跨越门槛值(0.146),而中西部地区却寥寥无几。东部地区特别是沿海地区的改革开放领先于全国,为吸收OFDI逆向技术溢出提供了良好的经济基础,并且本身具有的较高经济开放度使其拥有了更多的到技术发达国家投资的机会,从而增强了OFDI逆向技术溢出效应;而部分中西部地区由于深处内陆交通不便,开放步伐较慢,影响了OFDI逆向技术溢出的吸收。

总之,吸收能力门槛变量的国外研发溢出系数都显著为正,说明新兴经济体较强的吸收能力能促进OFDI逆向技术效应的发挥。东部地区经济发展水平、技术创新能力、人力资本水平和对外开放度均已跨越门槛值且优势明显,中部次之,而西部地区基本上没有跨越技术创新和对外开放的门槛值,实证结论表明异质吸收能力是OFDI逆向技术溢出地区差异的另一个重要原因。

表8 门槛模型估计结果

表9 (续表8)门槛模型估计结果

五、结论及政策建议

本文以中国为例来研究母国制度环境和吸收能力对新兴经济体的OFDI逆向技术溢出与门槛效应。采用中国省际面板数据的实证研究结果表明,OFDI逆向技术溢出效应促进了国内技术进步,且在各区域制度环境和异质吸收能力影响下呈现地区差异;运用非线性门槛回归模型,实证检验了法制化水平、知识产权保护力度和政府治理水平等制度环境因素以及经济发展、技术创新能力、人力资本和对外开放程度等吸收能力因素对OFDI逆向技术溢出的门槛效应。研究结论说明制度环境和吸收能力是新兴经济体能否获取OFDI逆向技术溢出效应的关键因素,这一结论有助于解释现有研究文献的分歧。

基于上述结论,文章提出如下政策建议:(1)OFDI是包括中国在内的新兴经济体提升技术水平的重要渠道,这在本文以中国为例的经验研究结果中也得到了证实。鉴于此,新兴经济体应该制定科学的政策与措施,鼓励、支持和引导企业对技术先进的发达国家和地区进行海外直接投资,即鼓励技术寻求型OFDI,优化OFDI投资的地域结构;(2)当前新兴经济体国家制度环境依然不完善,这在一定程度上制约了企业层面竞争效应、示范效应和回顾效应等OFDI逆向技术溢出扩散效应的发挥。进一步推进市场化改革,提升政府治理水平,完善法治,加强知识产权保护和提升母国自身制度环境质量都有利于包括中国在内的所有新兴经济体企业通过OFDI获取逆向技术溢出效应;(3)提高对东道国技术溢出的吸收能力。新兴经济体国家自身技术创新能力、经济发展水平、对外开放度和人力资本等是新兴经济体企业能否获取OFDI逆向技术溢出效应的重要因素。不断提升自身的经济实力,推进国际化与开放度,加大研发与创新投入,加强基础教育和高等教育,培养具有创新意识的人才,有助于新兴经济体提升对国外先进技术的吸收与转化能力,最终促进新兴经济体自主技术创新能力的形成与提升。

[1]白洁.对外直接投资的逆向技术溢出效应——对中国全要素生产率影响的经验检验[J].世界经济研究,2009,(8):65-69.

[2]樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年报告[M].北京:经济科学出版社,2011.

[3]付海燕.对外直接投资逆向技术溢出效应研究——基于发展中国家和地区的实证检验[J].世界经济研究,2014,(9):54-61.

[4]国胜铁,钟廷勇.制度约束、FDI技术溢出渠道与国内企业技术进步——基于中国工业企业数据的考察[J].经济学家,2014,(6):34-42.

[5]蒋殿春,张宇.经济转型与外商直接投资技术溢出效应[J].经济研究,2008,(7):26-38.

[6]李梅,金照林.国际R&D、吸收能力与对外直接投资逆向技术溢出——基于我国省际面板数据的实证研究[J].国际贸易问题,2011,(10):124-136.

[7]李梅,柳士昌.对外直接投资逆向技术溢出的地区差异和门槛效应——基于中国省际面板数据的门槛回归分析[J].管理世界,2012,(1):21-32.

[8]刘明霞,王学军.中国对外直接投资的逆向技术溢出效应研究[J].世界经济研究,2009,(9):57-62.

[9]沙文兵.对外直接投资、逆向技术溢出与国内创新能力——基于中国省际面板数据的实证研究[J].世界经济研究,2012,(3):69-70.

[10]王小鲁,樊纲 .中国经济增长的可持续性——跨世纪的回顾与展望[M].北京:经济科学出版社,2000.

[11]王英,刘思峰.中国 OFDI反向技术外溢效应的实证分析[J].科学学研究,2008,(2):294-298.

[12]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004,(10):35-44.

[13]张相文,郭宝忠,张超.制度因素对FDI溢出效应的影响——基于中国工业企业数据库的实证研究[J].宏观经济研究,2014,(8):32-46.

[14]张宇.制度约束、外资依赖与FDI的技术溢出——基于中国省际工业数据的考察[J].南方经济,2010,(12):17-31.

[15]赵伟,古广东,何元庆.外向FDI与中国技术进步:机理分析与尝试性实证[J].管理世界,2006,(7):53-60.

[16]邹玉娟,陈漓高.我国对外直接投资与技术提升的实证研究[J].世界经济研究,2008,(5):70-77.

[17]Aitken B J,Harrison A E.Do domestic firms benefit from direct foreign investment?Evidence from Venezuela[J].American Economic Review,1999,89(3):605-618.

[18]Bitzer J,Kerekes M.Does foreign direct investment transfer technology across borders?A reexamination[J].Social Science Electronic Publishing,2005,100(3):355-358.

[19]Borensztein E,De Gregorio J,Lee J W.How does foreign direct investment affect economic growth?[J].Journal of International Economics,1998,45(1):115-135.

[20]Braconier H,Ekholm K,Midelfart Knarvik K H.Does FDI work as a channel for R&D spillovers?Evidence based on Swedish data[R].IFN Working Paper No.553,2001.

[21]Cohen W M,Levinthal D A.Absorptive capacity:A new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128-152.

[22]Cockburn I,Henderson R.Absorptive capacity,coauthoring behavior and the organization of research in drug discovery[J].Journal of Industrial Economics,1998,46(2):157-182.

[23]De La Potterie B V P,Lichtenberg F.Does foreign direct investment transfer technology across borders?[J].Review of Economics &Statistics,2001,83(3):490-497.

[24]Dunning J H.Trade,location of economic activity and the multinational enterprise:A search for an eclectic approach[A].Buckley P J,Ghauri P.The international allocation of economic activity[C].New York:Holmes & Meier,1977.

[25]Fosfuri A,Motta M.Multinationals without advantages[J].Scandinavian Journal of Economic,1999,101(4):617-630.

[26]Hansen B E.Threshold effects in non-dynamic panels:Estimation,testing and inference[J].Journal of econometrics,1999,93(2):354-368.

[27]Kokko A,Zejan J.Local technological capability and productivity spillovers from FDI in the uruguayan manufacturing sector[J].Journal of Development Studies,1996,32(4):602-611.

[28]Kathuria V.Productivity spillovers from technology transfer to Indian manufacturing firms[J].Journal of International Development,2000,12(3):343-369.

附录1

注:(1)采用固定效应模型;(2)*、** 和*** 分别表示在10%、5%、1%水平上显著,括号内为t值。