中国居民收入分配的公平认知与诉求

文 雯

(复旦大学 中国经济研究中心,上海 200433)

一、引 言

长期以来,经济学家和政策制定者几乎把全部注意力放在基尼系数和其他类似的收入不平等指标上,将基尼系数控制在0.4以下视为最重要的政策目标。事实上,这并不代表问题的全部。统计上的数字未必能用于判断一国收入分配的真实情况,毕竟各国的政治体制、经济发展阶段和社会环境不同,特定指标给出的判定结果只能起到警示作用,不能提供任何明确的政策涵义和实践指导。

对一个国家而言,识别收入分配的性质,找到社会接受和认可的收入分配状态更为重要。以中国为例,1978年以前中国实行严格的计划经济,政府代替市场进行产品和收入分配,城市和农村普遍推行平均主义的分配原则,干多干少一个样,“大锅饭”现象十分严重。尽管这一时期中国居民收入差距的基尼系数不足0.3,但是这种分配方式纵容了懒惰,对劳动者产生不了足够的激励,同时严重损害了收入分配的公平性。20世纪80年代,农民自下而上组织包产到户,对这种不合理的分配制度采取了自发抵制。之后,城镇开始进行价格改革、引入竞争机制来纠正分配中的平均主义。尽管居民之间的收入差距有所扩大,但是分配的公平性得到提升。在收入差距的有效激励下,经济效率得以提高,居民生活状况得到明显改善,人们开始接受收入不平等,也接受了按劳分配和按要素分配的新分配方式。

中国的市场化改革仍在推进,也出现了新的分配公平问题。除了不断扩大的收入差距,机会不平等和规则不公平的产生使收入分配的公平性再次受到冲击。以往关于我国收入分配公平性的讨论大多从客观角度入手(陈宗胜和周云波,2001;王小鲁,2007),主观层面的研究明显匮乏,但是从理论和实践价值上讲,后者同样具有不可替代性。首先,一国的收入分配状况只影响生活在该地区的居民,收入分配公平与否最终要由当地居民来判断,透过这一视角可以观察居民对该地区收入分配公平的认知和诉求。这是帮助确定一个地区理想收入分配状态、寻找政策依据的一条重要线索。其次,从居民的视角判断收入分配的公平性是可行的。任何经济活动和相关的经济评价都不能脱离特定的社会背景,对收入分配公平性而言,没有一个绝对的评判标准,居民在特定环境下做出的判断反而更加符合一国的实际情况。当然,个体的特征和经历也会影响评价的结果,但是只要样本足够大,平均意义上的评价结果完全能够反映社会收入分配现实。这是本文从居民主观视角研究收入分配问题的重要依据。

二、居民收入分配公平评价的形成

公平与平等是两个不同的概念。平等用于描述社会资源分配的客观状况,公平则是依据某一社会达成共识的正义原则,对社会不平等的正当性所做出的判断,强调社会成员对有价资源的分配方式或分配结果在道德上的接受程度(Soltan,1982)。分配的客观过程和结果与人们的公平感之间存在一个主观判断过程,该过程既受到作为社会共识存在于社会成员观念中的公平原则的影响,也受到个体主观因素的制约。

1.收入分配公平原则。个体收入由教育和就业机会的可得性、分配规则的公正性以及对分配结果的调整和再分配等一系列前后联结的过程决定。收入分配的公平原则将公平的基本准则有选择地运用到收入分配的各个环节中,是公平基本准则在收入分配过程中的体现。被广泛接受的收入分配公平原则有三个:第一,机会平等原则。该原则主要强调教育、医疗等公共资源和工作岗位的获得不取决于性别、出生地和家庭背景,向所有人开放;生产要素在地区、部门和行业之间自由流动,不存在任何限制和障碍。第二,规则公平原则。它要求从市场准入到市场交易,所有经济主体都遵守公平统一的游戏规则,任何人都不得违背;社会有责任确保生产要素所有者按要素所有权和贡献获得回报。第三,结果平等原则。狭义上的结果平等强调资源和产品均等地分配给社会成员,广义上的结果平等还包括按需分配、基本需求平等原则和最贫困者福利最大化原则等。现实中,机会平等、规则公平和结果平等三个维度同时存在于个体的经济意识中,成为人们判别现实收入分配公平性的基本准则。

2.影响个体收入分配评价的其他重要因素。人们在社会互动中通过自我评价、类化他人以及比较的过程,形成区分高低尊卑的社会感知,并将收入分配与这样的感知联系起来,做出现实的收入分配是否合理的判断(Della Fave,1980,1986)。分配公平的“自利理论”认为,人是唯利是图的,追求利益最大化目标。这种自利倾向在人们的公平评价中表现为人们以自我利益为参照来判断分配是否公平(Greenberg,1990;Sears和Funk,1991)。地位较高者倾向于给他们带来好处的分配原则,地位较低者倾向于平均原则,支持财富自上而下进行转移(Alves和Rossi,1978;Shepelak和Alwin,1986)。因此,社会经济地位的差异导致了分配公平评价的差异。这意味着当我们从居民的主观角度辨识一国的收入分配公平性时,不得不考虑自利倾向对收入分配公平评价的影响。

总而言之,居民对收入分配的公平评价是个体在对现实分配过程和结果有所认知的基础上,将其与意识中的公平原则进行比较的结果。虽然我们无法直接测度违背(符合)机会平等、规则公平和结果平等原则的现象对居民收入分配公平评价的影响,但是可以采取一种间接的方法。我们可以利用一系列有关机会不平等、规则不公平和结果不平等的现象和观点,让居民对这些情形进行认知判断,居民的认知度越高,表明他们对这些问题的判断越明确;同时,观察其收入分配公平评价的表现,如果其收入分配不公平评价上升,则证明他们对上述问题是敏感的,一旦这些与机会不平等、规则不公平和结果不平等相关的现象在现实中发生并被居民识别,其对社会收入分配公平性的判断将受到影响。据此,我们可以从平均意义上了解社会中大多数居民对收入分配公平的认知和诉求,这正是本文的研究逻辑。

三、数据、变量与模型

本文的研究对象是中国居民的收入分配认知,使用的数据来自2006年中国综合社会调查(China General Social Survey,CGSS)。CGSS2006的原始样本有10 151个,由于受访者中真正对每一类职业的收入做出完整评价的只有1/3,本文的实际样本量为3 834个。其中,男性和女性受访者的比重分别为48%和52%,具有非农户口和农业户口的受访者比重分别为60.7%和39.3%。受访者的年龄在18-70岁,平均年龄为42岁,平均受教育年限为9年。受访者的职业分布广泛,其中国家机关、党群组织和企事业单位负责人占比21.8%,专业技术人员占比13.5%,办事人员、商业人员、服务性人员和生产运输工人占比30.1%,农、林、牧、渔、水利业生产人员占比34.6%,其他职业人员占比0.11%。受访者个人年收入的均值和中位数分别为11 121.15元和7 200元,反映出我国居民收入分布的偏态特征。

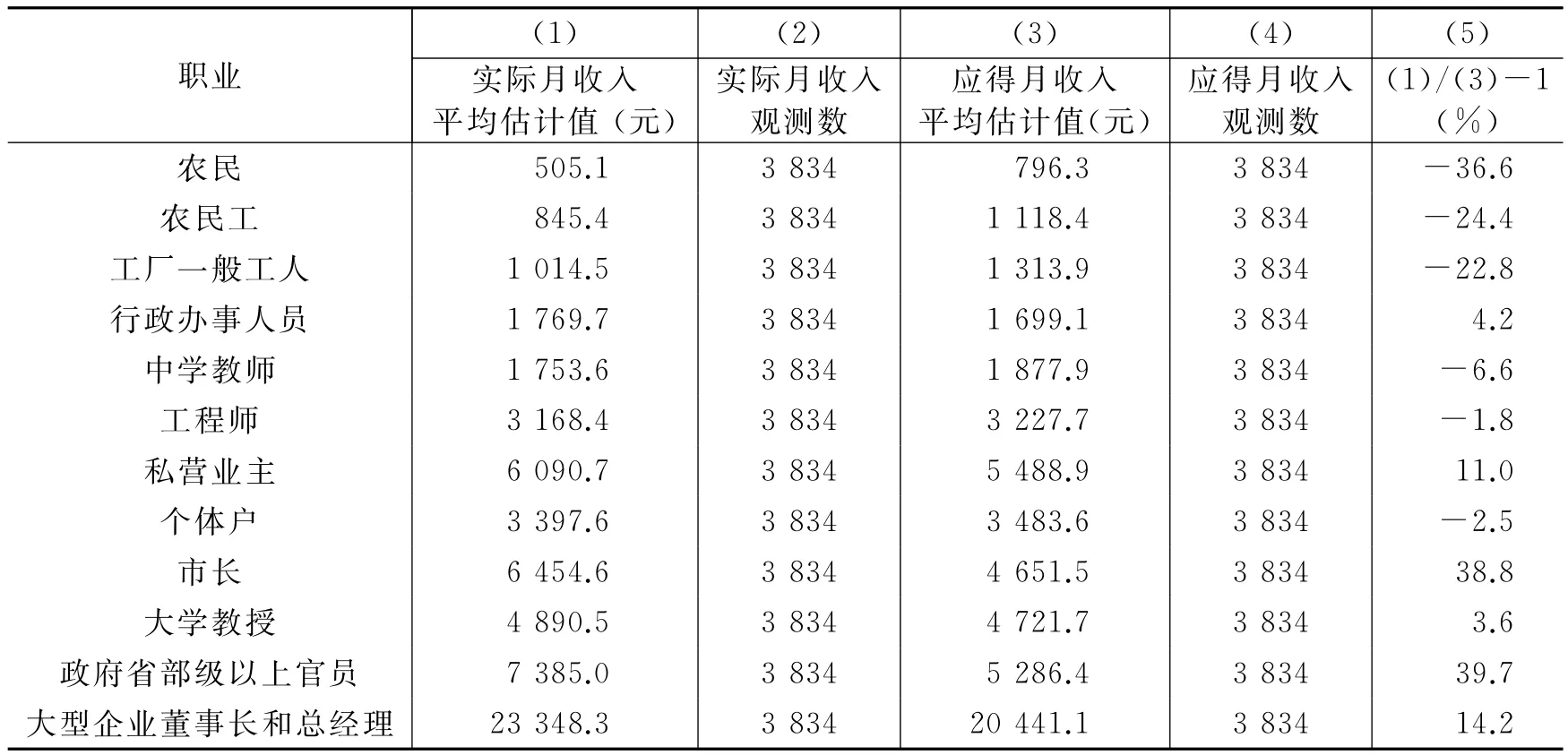

(一)受访者对各类职业收入情况的评估统计。CGSS2006的调查问卷中有一个问题要求受访者根据所掌握的信息(如读书、看报、接触他人等),估算农民、农民工、工厂一般工人、行政办事人员、中学教师、工程师、私营业主、个体户、市长、大学教授、政府省部级以上官员、大型企业董事长和总经理共12类职业的实际月收入和应得月收入。

我们对受访者估算的各类职业收入情况做了一个初步统计,给出了每种职业实际月收入和应得月收入的平均估计值。表1显示,实际月收入平均估计值排在首位、第二位和第三位的职业分别是大型企业董事长和总经理、政府省部级以上官员和市长,其实际月收入的平均估计值分别为23 348.3元、7 385.0元和6 454.6元。实际月收入平均估计值排在末位、倒数第二位和第三位的职业分别是农民、农民工和工厂一般工人,其实际月收入的平均估计值分别为505.1元、845.4元和1 014.5元。

应得月收入平均估计值排在首位、第二位和第三位的职业分别是大型企业董事长和总经理、私营业主和政府省部级以上官员,其应得月收入的平均估计值分别为20 441.1元、5 488.9元和5 286.4元,与实际月收入平均估计值最高的三类职业不完全重合,私营业主排在政府省部级以上官员的前面,市长未进入应得月收入最高的三类职业。应得月收入平均估计值排在末位、倒数第二位和第三位的职业分别是农民、农民工和工厂一般工人,其应得月收入的平均估计值分别为796.3元、1 118.4元和1 313.9元,与实际月收入平均估计值最低的三类职业完全重合。

根据每种职业实际月收入和应得月收入的平均估计值,我们计算了各类职业实际月收入对应得月收入的偏离度,计算结果见表1中列(5)。可以看到,受访者大多认为实际月收入偏高程度最大的职业是政府省部级以上官员和市长,两者的实际月收入偏离应得月收入的幅度分别达到39.7%和38.8%,实际月收入偏高的职业还包括大型企业董事长和总经理、私营业主、行政办事人员和大学教授。实际月收入偏低程度最大的职业主要是农民、农民工和工厂一般工人,三者的实际月收入偏离应得月收入的幅度分别达到36.6%、24.4%和22.8%,实际月收入偏低的职业还包括中学教师、个体户和工程师。通过上述分析可以看出,受访者认为实际收入偏高的现象主要发生在政府机关、大型企业高层、私营部门高层和事业单位,实际收入偏低的现象主要发生在城乡普通劳动者、实干人才和高技术人才中,农民和农民工的实际收入偏低问题最严重。

表1 各类职业实际月收入与应得月收入的平均估计值与偏离度

(二)收入分配不公平感的度量。学界提出过多种度量居民收入分配不公平感的方法,但是各种方法各有利弊,还没有一个统一的测算方法。Jasso(1978)提出公平评价函数来度量人们的收入分配公平感该公式采用实际收入与应得收入比值的形式,避免了使用两者差值所导致的收入分配不公平感与绝对收入水平相关的问题,但是没有提及收入分配不公平感在职业之间的加总问题。李路路等(2012)根与Jasso(1978)相似的是,该方法也是从实际收入与应得收入的比较出发来度量居民的收入分配不公平感。其进步之处在于考虑了收入分配公平感在职业层面的加总,但是个体的收入比较在职业之间等权加总是否合理有待商榷,而且它没有考虑职业之间收入的关联性和职业之间收入差距的合理性问题。Osberg和Smeeding(2006)根据International Social Survey Program(ISSP)数据提出了一种基于基尼系数的居民收入分配不公平感的测度方法,据CGSS数据设计了收入公平指数GiniE和GiniA分别表示根据个体给出的各类职业应得收入和实际收入计算的基尼系数,前者作为个体对理想收入差距的认知,后者作为个体对实际收入差距的认知,两者之比就是从个体角度识别的实际收入差距对理想收入差距的偏离程度。与李路路等(2012)提出的指标相比,该指标不是简单地对每一类职业的实际收入与应得收入进行比较,再将比较结果进行加总,而是考虑了实际收入分布对理想收入分布的偏离。

本文认为个体收入分配不公平感的产生是因为其识别的客观分配过程和结果与意识中的分配公平原则发生背离。从度量的角度看,个体收入分配不公平感的大小应当取决于其感受到的实际收入差距与应得收入差距之间的错位或偏离程度。结合Osberg和Smeeding(2006)的研究,本文提出了如下的个体收入分配不公平感的计算公式:

其中,unfairi表示个体i的收入分配不公平感,Ginireali和Ginideservei分别表示个体i给出的十二种职业实际收入差距和应得收入差距的基尼系数。该指标是标量,从而具有人际可比性。

根据每位受访者给出的各类职业的实际月收入和应得月收入,本文计算了个体心目中职业之间的实际收入差距和应得收入差距(以基尼系数为指标),整个过程相当于受访者对实际收入分配和应得收入分配状况的一次投票。将每位受访者给出的实际收入差距和应得收入差距分别进行排序,获得两类收入差距在人群中的分布,结果见表2。从中可以看出,受访者收入分配不公平感的均值和中位数分别为0.194和0.099,即受访者大多认为实际收入差距比应得收入差距高出19.4%,而处于中间位置的受访者认为实际收入差距比应得收入差距高出9.9%。此外,有部分居民认为实际收入差距小于应得收入差距,最高偏离度达到74.3%,还有相当一部分居民认为实际收入差距严重大于应得收入差距,最高偏离度达到3.75倍。由此可见,社会中确有某些居民对目前我国的收入分配状况感到严重的不公平,其中既包括收入差距过大也包括收入差距过小的认知,这种极端态度可能影响其对社会问题的判断。

表2 职业之间实际收入差距与应得收入差距的基尼系数及收入分配不公平感的分布

(三)计量模型设定。根据以上对居民收入分配公平评价形成过程的分析,为了检验居民收入分配不公平感的来源,本文将从机会、规则和结果三个层面,寻找与居民收入分配公平原则相关的现象和观点。在控制其他影响因素的情况下,根据受访者对这些现象和观点的认同度以及收入分配不公平感的反应来揭示居民收入分配不公平感的来源。本文构建了如下的多元线性回归模型:

其中,unfairi表示个体i的收入分配不公平感,opportunityi、rulei和outcomei分别表示个体i对机会不平等、规则不公平和结果不平等现象认知的向量,otheri是影响个体i收入分配评价的其他重要因素,zi是反映个体特征的向量,ui是随机扰动项。为了控制异方差,本文采用了OLS稳健回归。

(四)变量描述。

1.机会层面:CGSS2006要求受访者对“家境富裕”、“社会关系多”、“认识有权的人”和“出生在好地方”四种影响事业成功因素的重要性进行评价,评价标准分为“具有决定性作用”、“非常重要”、“比较重要”、“不太重要”和“一点都不重要”5个等级。该问题实际上是要求受访者评价不能控制的环境因素对于成功的重要性,正好符合Roemer(1998)对机会不平等的解释。①Roemer(1998)从收入决定角度阐述了机会平等原则。他将收入的决定因素分成两类:一类是包括性别、种族、出生地和家庭背景在内的个体无法控制的环境因素;另一类是包括努力、接受正规教育的年限、工作类型和居住地等个体可控制的因素。在他看来,环境因素决定收入违背了机会平等原则。如果受访者认为上述某些因素对成功(以收入高为标志)很重要,同时其收入分配不公平感上升,则表明与上述因素有关的机会不平等是中国居民收入分配不公平感产生的一个重要来源。

2.规则层面:CGSS2006询问受访者是否同意以下说法:“经济条件好的人比经济条件差的人在公共事务上有更大的发言权”以及“企业老板从工人或员工身上得到了很多好处”,受访者需要从“非常不同意”、“不同意”、“同意”和“非常同意”四种评价中进行选择。上述问题从公共事务决策权的分配和要素所有者之间经济利益的分配两个方面,设定了明显有偏的分配规则,由受访者进行选择。如果受访者认同公共事务决策权不平等或劳动者受资本所有者剥夺的现象存在,同时其收入分配不公平感上升,则说明某些规则不公平是促使受访者产生收入分配不公平感的重要原因。

3.结果层面:CGSS2006询问受访者对于“拉开贫富差距,有利于调动人们努力工作的积极性”的态度,要求从“非常不同意”、“不同意”、“同意”和“非常同意”四种评价中进行选择,以此来判断其对分配结果不平等的态度。本文还考察了受访者对于再分配制度的看法,问卷中有一个问题要求受访者给出对于“应该从收入高的人那里征更多的税来帮助穷人”的认同度,另一个问题要求受访者选出对本地发展和建设最重要的三个政府投资方向,其中包括环保、医疗卫生、社会治安、教育、贫困救济、文化艺术事业等。本文从中整理出受访者对于政府投资于贫困救济(社会保障)事业重要性的判断,希望通过受访者对再分配政策的重视程度,判断其对收入分配结果公平和再分配制度调节作用的满意度。如果受访者认为政府需要加大税收调节或社会保障投资力度,则表明其重视分配结果的公平,政府对分配结果公平的调节没有达到其满意的程度,如果此时其收入分配不公平感上升,则证明分配结果的公平性和政府对分配结果公平性的调节是影响居民收入分配不公平感的重要因素。

4.其他因素:由于个体的自利倾向会影响其对收入分配状况的判断,本文还选取了其他可能影响个体收入分配公平评价的变量:(1)个体自评的社会经济地位;(2)个体在过去三年中社会经济地位的流动性;(3)个体在过去三年中收入状况的流动性;(4)个体对自身收入合理性的评价;(5)在过去五年中,个体在房产纠纷、土地征用、城市拆迁、企业改制等方面遭受的不公平对待。此外,本文还控制了个体的性别、年龄、户口状况、政治面貌、受教育程度、全年总收入和所在省份等变量。②限于篇幅,本文未列出变量的描述性统计信息。

四、实证分析结果

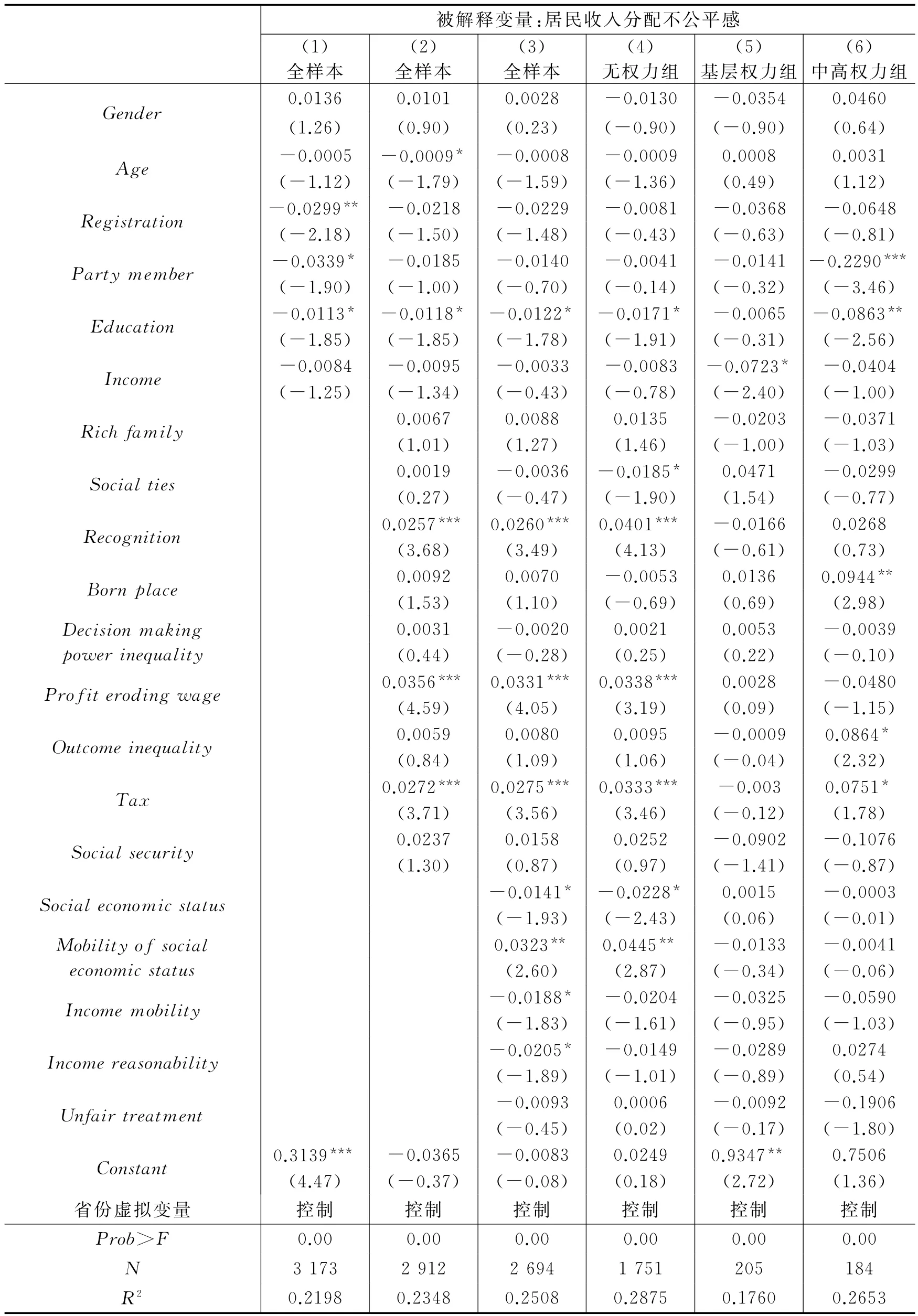

(一)全样本检验结果。表3中的列(1)只包含个体特征因素。列(1)结果表明,具有农业户籍的居民、党员、受教育程度高者的收入分配不公平感较低,这比较符合我们的预期。通常来说,具有农业户籍的居民包括农民和农民工,尤其是农民,生活环境相对封闭,接触市场的机会有限,对城镇居民的收入状况并不十分了解。在信息不对称的情况下,其收入分配评价可能与其他群体产生一定的偏离,本文的检验结果表明具有农业户籍的居民收入分配不公平感更低一些。①从直观上说,农民工在城镇工作受到各种歧视政策和待遇,收入分配不公平感应该更高。为了检验这一点,本文将农业户籍居民进一步分成农村居民和农民工进行检验。从参数的符号来看,农村居民比非农业户籍居民的收入分配不公平感要低,而农民工比非农业户籍居民的收入分配不公平感要高,只是在统计上不太显著。党员和受教育程度高的个体通常在就业或取得收入方面具有一定的优势,经济社会地位的优越感使他们对收入分配的评价比较正面和乐观,感受到的收入分配不公平程度也较低。此外,性别、年龄和收入状况对居民收入分配不公平感没有显著影响。

列(2)在列(1)的基础上加入了反映个体对机会不平等、规则不公平和结果不平等现象认知的变量,旨在考察这些现象是否会影响其收入分配不公平感。结果显示,户籍和党员身份对居民收入分配不公平感的影响不再显著,而受教育程度与居民的收入分配不公平感仍负相关。

在反映个体对机会不平等认知的变量中,个体对认识有权的人对于成功重要性的评价每提升一个等级,其收入分配不公平感将增加2.57个百分点且在1%的水平上显著,表明居民对权力决定成功是敏感的。当现实中发生权力决定竞争机会、收入和职位晋升等现象并被个体认知时,其收入分配不公平感将显著增加,相应地对治理这种机会不平等的诉求也会非常强烈。同时,我们发现即使个体认同家境富裕、社会关系多、出生在好地方对成功很重要,其收入分配不公平感也不会发生明显的改变,这说明并不是每一种机会不平等现象都会对个体产生影响。尽管靠人际关系进入好学校、获得好岗位等一些机会不平等现象长期存在,但是已被大多数居民所习惯和接受,不会导致居民产生明显的厌恶感和不公平感,居民对于治理这类不公平现象的意愿也不会十分强烈。

在反映个体对规则不公平评价的变量中,只有对资本所有者剥夺劳动者现象的认知显著影响个体的收入分配不公平感。个体对该现象的认同度每提升一个等级,其收入分配不公平感将上升3.56个百分点且在1%的水平上显著。虽然经济地位决定公共政策决策权现象被个体识别会影响其收入分配不公平感,但不显著,这说明居民对于不同类型的规则不公平现象表现出不同的厌恶程度。与公共决策权的不平等相比,居民显然更在乎劳动者与资本所有者在市场权利上的对等性。该现象产生的原因有两方面:一方面,中国有相当一部分居民不具备参政议政所需的专业知识和能力,或是出于对政府的信任,参政议政的意愿并不强,在公共决策问题上经常存在搭便车心理,即使公共决策权不被重视,也不会产生强烈的被剥夺感;另一方面,在我国私营企业内部存在着强资本弱劳动的分配关系,劳动者权益得不到保护的现象十分普遍,尤其经过公共媒体的报道被广大居民所了解。而且,绝大多数居民属于工薪阶层,对劳资关系十分敏感,对资本所有者剥夺劳动者的现象感同身受,这也增加了其对该现象的认同,加之该现象又严重违背了收入分配公平原则,从而导致居民收入分配不公平感显著上升。这一结果也表明,居民对收入分配公平性的判断与一国的政治体制、经济发展和社会环境密切相关,居民对收入分配的公平认知和诉求是在制度环境和经济发展中塑造形成的。

在反映个体对结果不平等认知的变量中,个体对收入差距激励作用的评价并不显著影响其收入分配不公平感。对于个体对再分配政策态度的影响,本文认为个体对税收和社会保障的需求越强烈,既说明结果平等本身未达到其要求,也说明其对再分配制度的调节作用不满意,如果此时个体的收入分配不公平感上升,则说明上述两个方面都对个体的收入分配不公平感产生影响。列(2)的检验结果表明,个体对加强税收调节作用的认同度每提升一个等级,其收入分配不公平感将上升2.72个百分点且在1%的水平上显著。尽管个体对增加贫困救济(社会保障)的重视程度对其收入分配不公平感的影响不显著,但是该变量的参数符号是符合预期的,即个体越重视增加贫困救济(社会保障)投入,其对结果平等的实现程度以及再分配制度的调节作用越不满意,收入分配不公平感就越强。对结果公平本身和对再分配制度调节作用的不满意相叠加,共同导致了居民收入分配不公平感的上升。

列(3)在列(2)的基础上加入了个体自评的社会经济地位、近三年社会经济地位和收入状况的流动性、对自身收入合理性的评价以及过去五年内遭遇不公平事件的情况等影响个体收入分配评价的其他重要变量。检验结果显示,个体自评的社会经济地位每上升一个等级、自评的收入状况在过去三年内得到改善、对自身收入合理性的评价每上升一个等级,其收入分配不公平感将分别下降1.41个、1.88个和2.05个百分点,这符合我们的预期。而当个体认为自身的社会经济地位在过去三年内得到改善时,其收入分配不公平感将上升3.23个百分点,似乎不符合收入分配评价的“自利理论”。本文认为,个体社会经济地位的提升不单纯是收入水平的提高,而通常与工作更换和职务升迁有关。个体在岗位竞争和职位晋升过程中可能遭遇和认识到更多的机会不平等和规则不公平现象,而这些因素又未能在检验中得以体现,所以社会经济地位的改善成为某些不公平经历的代理变量,导致经历该过程的个体收入分配不公平感明显上升。从整体上看,收入分配评价的“自利理论”是成立的,居民的确在一定程度上以自我利益为参照来判断整个社会收入分配的公平性,地位越高的个体越倾向于维护能给他带来好处的分配状态,地位越低的个体则越支持平均原则,对不公平现象表现出越高的厌恶程度。

最后,通过比较列(3)中参数的大小,我们发现机会不平等、规则不公平和结果不平等现象的出现并被识别,对个体收入分配公平评价的影响是不同的。居民对规则不公平现象更加敏感,收入分配公平评价受其影响最大,其次是结果不平等和机会不平等,这是比较容易理解的。一般来说,出身于权贵家庭的个体毕竟是少数,凭借财力或权力获取竞争优势只能局限于少数人,而且近年来由于招考制度和公开招聘制度的推行以及媒体舆论的监督,我国教育和就业竞争的公平性正在不断提升,因此机会不平等对收入分配公平性的影响是有限的。但如果制度或规则本身就是不合理的,那么它的影响范围会更大、影响程度会更深,人们对于规则不公平现象会更加难以接受。

综上所述,个体对机会不平等、规则不公平和结果不平等现象的认知是其收入分配不公平感产生的主要来源。由此推断,当前我国居民在收入分配公平方面的主要诉求来自三个方面:一是消除权力对收入决定的影响;二是扭转强资本弱劳动的分配关系;三是加强以税收为中心的再分配制度。

(二)分样本检验结果。阶层地位对居民收入分配评价的影响是这类研究的一个焦点问题。已有文献因数据来源和处理方法的差异,尚未获得统一的结论(怀默霆,2009;马磊和刘欣,2010;李路路等,2012)。因此,阶层地位与收入分配不公平感的关系仍待检验。此外,已有研究大多是按职业对阶层进行分类,检验其对居民收入分配不公平感的影响,但按权力对阶层进行分类的相关研究几乎没有。因此,本文将按权力的高低对居民进行分层,检验不同权力阶层在收入分配公平认知上是否出现分化。CGSS2006询问了受访者所属的管理级别,

本文将不担任管理职务者定义为无权力层,将班组长/工段长和单位基层管理者定义为基层权力层,将单位中层管理者和主要领导定义为中高权力层。表3中列(4)-列(6)是根据受访者的权力层级分样本的检验结果。

表3 居民收入分配不公平感的OLS估计结果

列(4)主要分析了处于无权力层的个体收入分配不公平感的影响因素。在反映个体特征的变量中,受教育程度对个体收入分配不公平感的影响是显著的,处于无权力层的个体受教育程度每上升一个等级,其收入分配不公平感将下降1.71个百分点,高于全样本的估计结果0.49个百分点;在反映机会不平等认知的变量中,处于无权力层的个体对认识有权的人对于成功重要性的评价每上升一个等级,其收入分配不公平感将增加4.01个百分点且在1%的水平上显著,比全样本的估计结果高出1.41个百分点;在反映规则不公平认知的变量中,处于无权力层的个体对于资本所有者剥夺劳动者现象的认同度每提升一个等级,其收入分配不公平感将上升3.38个百分点,该变量也通过了1%水平的显著性检验,而且高于全样本的估计结果0.07个百分点;在反映结果不平等和再分配制度调节作用认知的变量中,处于无权力层的个体对加强税收调节作用的认同度每增加一个等级,其收入分配不公平感将上升3.33个百分点且在1%的水平上显著,比全样本的估计结果高出0.58个百分点。

列(5)分析的是处于基层权力层的个体收入分配不公平感的来源。检验结果表明,在所有变量中,只有个体的收入水平显著影响其收入分配不公平感,而对于其他变量,包括在全样本中显著的,个体对认识有权的人对于成功重要性的评价以及对资本所有者剥夺劳动者、对税收再分配作用的评价都不显著。列(6)分析的是处于中高权力层的个体收入分配不公平感的影响因素。检验结果表明,在反映个体特征的变量中,党员身份和受教育程度对个体收入分配不公平感的影响是显著的,处于中高权力层的党员比非党员的收入分配不公平感要低22.9个百分点且在1%的水平上显著;处于中高权力层的个体受教育程度每上升一个等级,其收入分配不公平感将下降8.63个百分点。在反映机会不平等认知的变量中,处于中高权力层的个体对出生地而非权力重要性的评价,显著影响其收入分配不公平感。处于中高权力层的个体对出生在好地方对于成功重要性的评价每上升一个等级,其收入分配不公平感将增加9.44个百分点,该变量在5%的水平上显著。而对资本所有者剥夺劳动者和税收再分配调节作用的评价并不显著影响个体的收入分配不公平感。

上述结果表明,不同权力阶层在收入分配公平问题上的认识是有差别的。在占社会人口绝大多数的权力底层,居民收入分配不公平感的产生源于权力对成功的决定作用、资本所有者对劳动者的剥夺以及再分配制度调节的不到位,而在权力顶层,这些导致普通居民产生收入分配不公平感的因素都不再显著,这说明不同阶层在收入分配公平认知和诉求上存在分化。如果收入分配改革不能很好地协调各阶层的利益,以普通居民的收入分配公平诉求为目标的改革将得不到权力层的支持,甚至会遇到阻力。

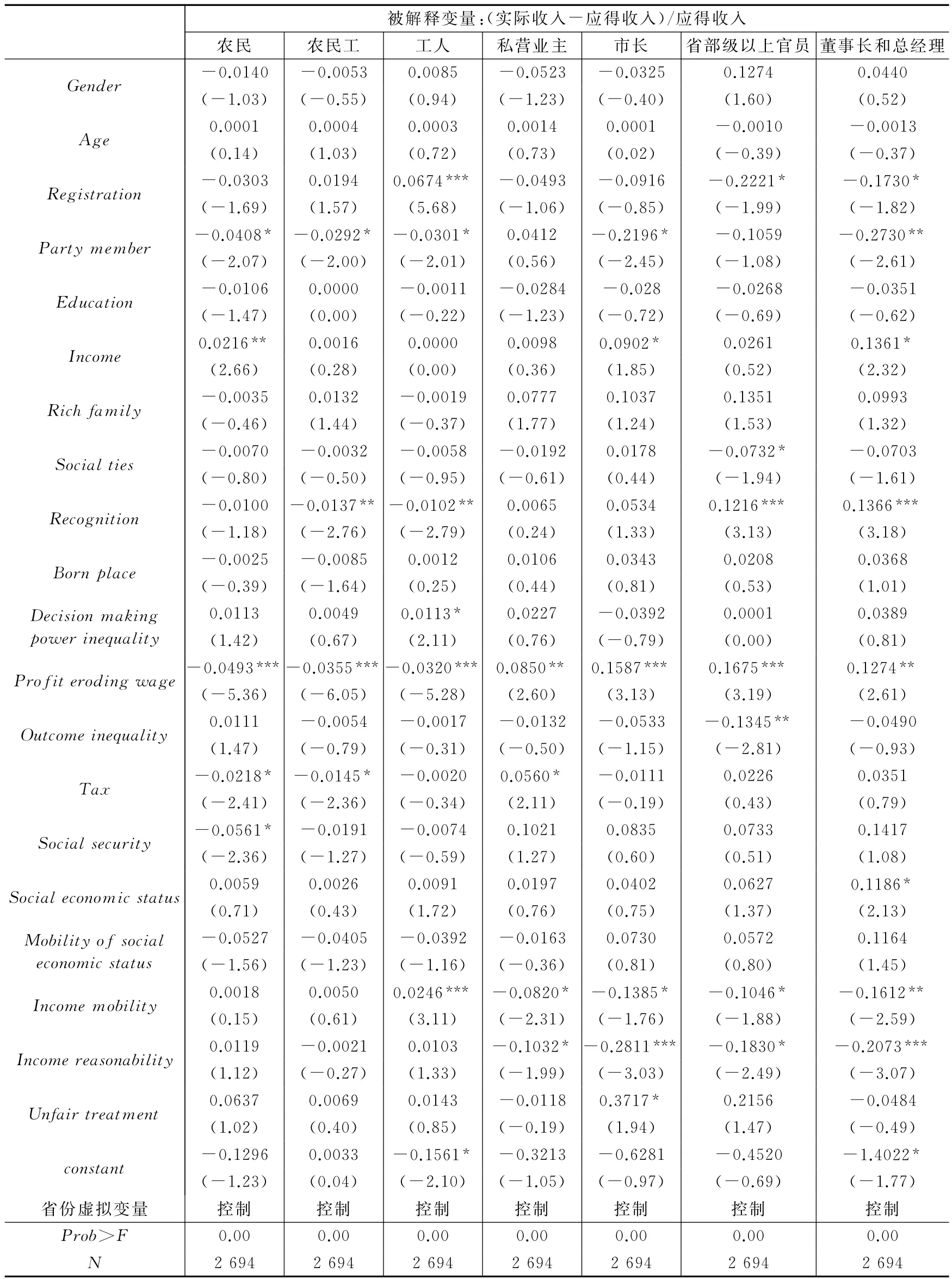

(三)居民收入分配不公平感的内在形成机制识别。上述检验只能证明权力决定成功、资本所有者剥夺劳动者以及税收调节不到位使居民感到现实的收入差距与理想的收入差距之间存在偏离或错位,但并没有说明这种错位感的具体来源。上文的分析表明,居民认为我国的收入分配中存在两种错位:一种是农民、农民工和工人的实际收入与应得收入相比偏低;另一种是市长、政府省部级以上官员以及私营业主的实际收入与应得收入相比偏高。如果之前选取的变量能够解释这两种错位的存在,则证明本文对我国居民收入分配不公平感的解释是合理的。为此,本文选取了受访者估计的农民、农民工和工人的实际收入对应得收入的相对偏离作为低偏的测度,私营业主、市长、政府省部级以上官员以及大型企业董事长和总经理的实际收入对应得收入的相对偏离作为高偏的测度,用之前选取的变量来识别居民对这两种收入错位的认知,检验结果见表4。

从表4中可以看出:首先,居民对认识有权的人对于成功重要性的认同确实起到了两种效果:一方面,居民认为农民、农民工和工人的实际收入偏低的程度更大,尤其对农民工和工人来说十分明显,个体对认识有权的人对于成功重要性的评价每增加一个等级,其认为农民工和工人的实际收入偏低的程度将分别增加1.37个和1.02个百分点;另一方面,居民感到大型企业董事长和总经理以及省部级以上官员的实际收入偏高的程度更大,个体对认识有权的人对于成功重要性的评价每增加一个等级,其认为大型企业董事长和总经理以及省部级以上官员的实际收入偏高的程度将分别增加13.66个和12.16个百分点。上述结果表明,居民认为在与权力关联的收入分配中,获益最大的是大型企业董事长和总经理,其次是省部级以上官员,受损最大的是农民工和工人。

其次,对资本所有者剥夺劳动者现象的认同,一方面使居民认为农民、农民工和工人的实际收入偏低,个体对该现象的认同度每增加一个等级,其认为农民、农民工和工人的实际收入偏低的程度将分别增加4.93个、3.55个和3.20个百分点,呈递减的趋势,这反映出居民认为在劳资关系不平等中受损最多的是农民,其次是农民工和工人;另一方面,居民感到省部级以上官员、市长、大型企业董事长和总经理以及私营业主的实际收入偏高,个体对资本所有者剥夺劳动者现象的认同度每增加一个等级,其认为省部级以上官员、市长、大型企业董事长和总经理以及私营业主实际收入偏高的程度将分别增加16.75个、15.87个、12.74个和8.50个百分点。由此可见,居民认为在劳资关系不平等中获益最多的是省部级以上官员,其次是地方官员以及大型企业董事长和总经理,最后是私营业主。

再次,居民对结果不平等激励作用和再分配制度调节作用的认识也会显著影响其对两种收入错位严重程度的判断。居民对结果不平等激励作用的认同度每增加一个等级,其认为省部级以上官员的实际收入偏高的程度将减少13.45个百分点。这说明居民对收入差距的心理接受度越高,其对收入分配的评价越趋于公平。居民对再分配制度调节作用的认识可以从税收和贫困救济(社会保障)两个方面来看:居民对税收调节作用的不满会增强其对农民和农民工的实际收入偏低、私营业主的实际收入偏高的判断,对贫困救济(社会保障)调节作用的不满则会强化其对农民的实际收入偏低的判断。这从侧面反映出居民对于税收部门加大对私营业主的征税力度,对农民和农民工减税、增加贫困补贴投入的意愿。

最后,个体自评的收入流动性和对自身收入合理性的评价也影响其对两种收入错位严重性的判断。表4的检验结果显示,如果个体自评的收入状况在过去三年内有所改善,则其认为工人的实际收入偏低的程度将减少2.46个百分点,认为大型企业董事长和总经理、市长、省部级以上官员以及私营业主的实际收入偏高的程度将分别减少16.12个、13.85个、10.46个和8.20个百分点。个体对自身收入合理性的评价每上升一个等级,其认为市长、大型企业董事长和总经理、省部级以上官员以及私营业主的实际收入偏高的程度将分别减少28.11个、20.73个、18.30个和10.32个百分点,这说明改善当地居民的收入状况是缓解社会收入分配不公平感的一个重要措施。

表4 居民对不同职业收入不公平度认知的OLS估计结果

五、结 论

本文利用2006年中国综合社会调查(CGSS)数据对现阶段中国居民收入分配的公平认知和诉求进行了检验。我们发现,居民对权力决定成功(机会不平等)、资本所有者剥夺劳动者(规则不公平)以及税收调节不到位(结果不平等)现象的认知是其收入分配不公平感产生的主要来源。

目前,我国的收入分配中存在两种错位:一种是农民、农民工和工人的实际收入与应得收入相比偏低;另一种是省部级以上官员、市长以及大型企业董事长和总经理的实际收入与应得收入相比偏高。本文进一步分析了居民对这两种收入错位的认知。检验结果表明,个体对权力决定成功以及资本所有者剥夺劳动者现象的认同起到了两种效果,既强化了居民对农民、农民工和工人的实际收入偏低的认知,也强化了居民对省部级以上官员、市长以及大型企业董事长和总经理的实际收入偏高的认知。我们发现,居民认为在与权力关联的收入分配中,获益最大的是大型企业董事长和总经理,其次是省部级以上官员,受损最大的是农民工和工人;在劳资关系不平等中,获益最多的是省部级以上官员,其次是地方官员以及大型企业董事长和总经理,受损最多的是农民,其次是农民工和工人。居民对税收调节作用的不满将增强其对农民和农民工的实际收入偏低、私营业主的实际收入偏高的判断,对贫困救济(社会保障)调节作用的不满则将强化其对农民的实际收入偏低的判断。这从侧面反映出居民对于税收部门加大对私营业主的征税力度,对农民和农民工减税、增加贫困补贴投入的意愿。

收入分配改革是一场关系利益格局调整的深刻变革,普通居民在收入分配公平方面的主要诉求是消除权力对收入决定的影响、扭转强资本弱劳动的分配关系以及加强以税收为中心的再分配。考虑到不同阶层在收入分配公平诉求上的分化,国家需要在改革中协调好各阶层的利益关系,最大限度地取得全社会的共识。

[1]陈宗胜,周云波.非法非正常收入对居民收入差别的影响及其经济学解释[J].经济研究,2001,(4):14-23.

[2]怀默霆.中国民众如何看待当前的社会不平等[J].社会学研究,2009,(1):96-120.

[3]李路路,唐丽娜,秦广强.“患不均,更患不公”——转型期的“公平感”与“冲突感”[J].中国人民大学学报,2012,(4):80-90.

[4]马磊,刘欣.中国城市居民的分配公平感研究[J].社会学研究,2010,(5):31-49.

[5]王小鲁.灰色收入拉大居民收入差距[J].中国改革,2007,(7):9-12.

[6]Alves W M,Rossi P H.Who should get what?Fairness judgments of the distribution of earnings[J].American Journal of Sociology,1978,84(3):541-564.

[7]Della Fave L R.The meek shall not inherit the earth:Self-evaluation and the legitimacy of stratification[J].American Sociological Review,1980,45(6):955-971.

[8]Della Fave L R.The dialectics of legitimation and counternorms[J].Sociological Perspectives,1986,29(4):435-460.

[9]Greenberg J.Employee theft as a reaction to underpayment inequity:The hidden cost of pay cuts[J].Journal of Applied Psychology,1990,75(5):561-568.

[10]Jasso G.On the justice of earnings:A new specification of the justice evaluation function[J].American Journal of Sociology,1978,83(6):1398-1419.

[11]Osberg L,Smeeding T.“Fair”inequality?Attitudes toward pay differentials:The United States in comparative perspective[J].American Sociological Review,2006,71(3):450-473.

[12]Roemer J E.Theories of distributive justice[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1998.

[13]Sears D O,Funk C L.The role of self-interest in social and political attitudes[J].Advances in Experi-mental Social Psychology,1991,24(1):1-91.

[14]Shepelak N J,Alwin D F.Beliefs about inequality and perceptions of distributive justice[J].American Sociological Review,1986,51(1):30-46.

[15]Soltan K E.Empirical studies of distributive justice[J].Ethics,1982,92(4):673-691.