佛教文化元素在心理旅游中的运用探讨*

程丹

(池州学院旅游与历史文化学院 安徽池州 247000)

佛教文化元素在心理旅游中的运用探讨*

程丹

(池州学院旅游与历史文化学院安徽池州247000)

文章探讨佛教文化元素在心理旅游中的应用,进一步丰富心理旅游活动的表现形式和内涵,通过分析佛文化元素引入的可行性和应用中需注意的问题,为旅游经营者开发心理旅游项目提供思考和启发。

心理旅游;佛文化;可行性

1 引言

心理旅游作为一种新兴的旅游活动,最初由北京百合旅行社和北京医科大学心理学专家共同倡导。这种“心理咨询师/专家”+“心理训练”的运作模式[1]自2002年首次出现以来,成为心理旅游仅有的表现形式,制约了我国心理旅游的普及和发展。目前国内心理咨询行业的发展不成熟,心理学专业人士的素质参差不齐、心理咨询收费较高、国民对心理问题和行业的认识误区等[2],使得这种模式无法让心理旅游走得更远。转变观念,是突破当前心理旅游发展困境的出路。

很多研究学者认为,心理旅游是以预防或解决旅游者心理方面的问题、满足旅游者心理健康需要的一种特色旅游活动。在维持这些特色的基础之上,旅行社开发心理旅游项目可不必拘泥于心理咨询专家和心理训练的模式[3-7]。文章尝试在心理旅游中引入佛文化元素,从佛学视角来拓宽心理旅游的内涵,在丰富心理旅游产品表现形式的同时提高对游客的吸引力,使心理旅游在实践中能够大范围地运用和推广。

2 心理旅游引入佛文化元素的可行性分析

2.1佛文化引入心理旅游有切入点

古人云佛以治心,儒以治世,道以治身。佛教文化注重“心”的修炼,保持内心平静祥和,很多方面与心理旅游的目标不谋而合。佛学文化具有类似心理开导和治疗的效果,甚至能替代一些专业的心理学知识和方法,来化解人们的心理烦恼和压力,使人们保持良好的心理健康状态。梁启超大师在1922年的“中华心理学会”演讲中曾说过,佛家中讲的“法”其实就是心理学。现代西方心理学界对佛教思想的兴趣也很显著,瑞士心理学家荣格亦强调宗教的心理治疗功能。事实上,佛教很多文化和思想也被现代心理学所借鉴,尤其是“禅”文化。佛教文化的心理减压和舒缓功能,逐渐引起了国内不少学者的关注。如蔡海榕[8]等采用问卷调查和个别访谈的方法,对国内几个城市的大学、医院、设计院等单位的中年知识分子进行分析研究,结果显示佛教文化对我国中年知识分子的影响力较强,成为他们化解日常心理压力的重要思想资源。蔡海榕和黄丽[9]关注中国当代知识分子心理健康的同时,强调了佛教文化在安顿人们心灵上的积极作用。

佛教把世间诸多烦恼和痛苦归纳为108种烦恼和“八苦”(生、老、病、死、爱别离、求不得、怨憎会、五蕴盛)。要摆脱这些烦恼和痛苦,佛教思想讲究“四大皆空”、“放下”、不执迷,劝导人们不要过多地纠结于世间的烦恼,能宽慰人心、调节不良心理状态;强调“舍小我”、“与人为善”,劝世人不要放大自身的烦恼和痛苦,要通过帮助他人来获得心灵的“自在”和“喜乐”,从而实现消除烦恼,促使心理健康的目的;主张“安忍”、“自度”,要求人们注重精神意志磨练,克服烦恼和痛苦,通过自身心灵的提升和净化,达到自我化解心理问题的效果。佛文化所带来的心理疏导与治愈功能,为其在心理旅游活动中的运用提供了很好的切入点。

2.2佛文化的引入易被旅游者所接受,利于心理旅游活动的推广

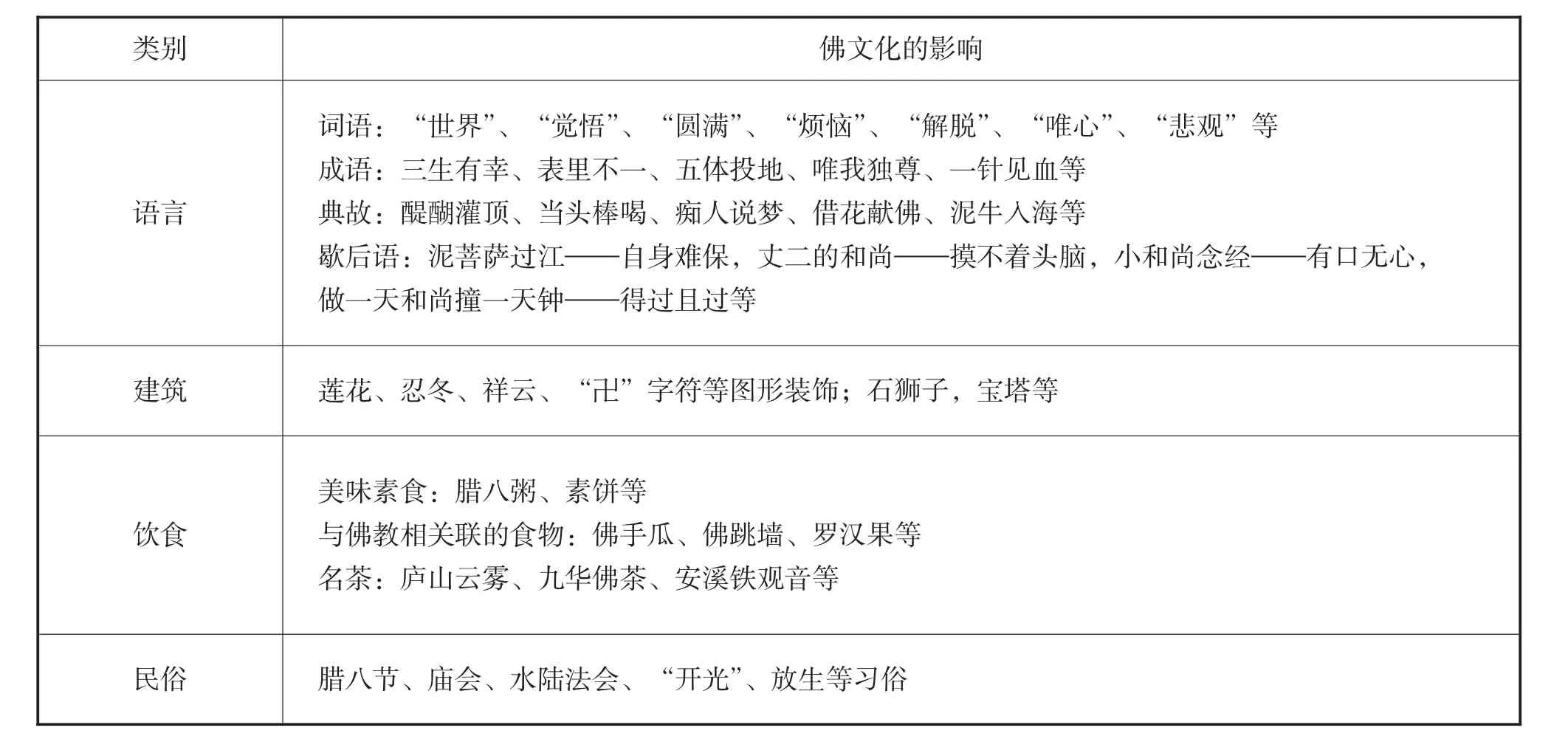

佛教历经近两千年的发展,对中国影响深远。无论是否信仰佛教的中国人,生活上的各方面都潜移默化地受到了佛文化的影响,如语言、建筑、饮食、民俗等(见表1)。“我对你佩服得五体投地”、“你是做一天和尚撞一天钟呐”……,中国人日常口头交流中,很多耳熟能详的语句皆源自于佛教经文或故事传说。威风凛凛的石狮雕像、厚重古朴的宝塔、精美的祥云装饰纹等,大家赞叹这些景观时,又可知它们与佛教的渊源匪浅?甚至我们常吃的美食,常参加的民俗活动,可能都与佛教密切相关。

在中国,佛教文化积累了广泛的群众基础和深厚的群众感情。佛文化中的智慧与精华部分甚至淡化了宗教的色彩、脱离了宗教的形式而被人们所熟知、认可。因此,在心理旅游中引入佛文化元素来开导、解决旅游者的心理问题,更易被国内多数旅游者所接受。此外相较于传统运作模式,去除了旅游者“就医”的抵触心理,能更好地达到旅游者心理减压和舒缓的目的。

表1 佛文化对中国人日常生活的影响

2.3引入佛文化元素,心理旅游组织形式更灵活,成本更合理

引用佛文化元素,旅行社可以组织更灵活多样的心理旅游活动。如,可以安排旅游者到佛教圣地开展“释疑解惑”的旅游活动,穿插安排聆听佛学大师、寺院高僧等人物的“讲法/讲座”,或通过“论法”等形式来解除旅游者内心困惑、消除游客心理烦恼和痛苦;或组织旅游者参与佛教某些仪式活动,在佛学大师、寺院高僧等人物的带领下大声诵读经文,从而达到大声宣泄、排解心理郁结和烦恼的目的;或组织旅游者到某处山清水秀之地体验佛教徒的生活方式,通过清苦、有规律的作息生活来坚忍内心,提高心理抗压能力;也可以借鉴佛文化思想中的“布施”、“积功德”的做法,组织旅游者到偏远山区或大自然中做些社会公益活动,通过帮助他人来获得内心的安宁和平静等等。

而且,摆脱传统“心理咨询师/专家”+“心理训练”的模式相对能降低组织成本,使心理旅游更容易推向市场。据悉,当前一般的心理咨询师费用是200元/小时,专家级别每小时千元以上的都有,而借鉴佛文化元素的心理旅游就可以节约很多费用。

3 佛文化元素在心理旅游产品中应注意的问题

3.1直观引用应避免干扰日常的佛事活动

佛文化元素在实践中具体运用有两种:一是直观地引入佛文化的外化元素,如寺庙场所、大师高僧、佛教徒日常生活作息等;二是非直观地借鉴佛文化的内在思想元素,如“布施”、“忍辱”“广结善缘”等。非直观地引用,可以组织旅游者到景区做善事、做公益活动等,通过帮助他人和社会的同时获得内心安宁和自在;或者组织旅游者锻炼身体,通过适当的苦修来坚忍内心以提高游客的心理抗压能力,满足游客促使自身心理健康的目的。

直观引入佛文化元素组织心理旅游活动,游客识别度较高,必须有寺庙、僧侣等外化元素,但应避免干扰寺庙内日常的佛事活动。如果组织的是去寺庙听大师讲法、论法或者参与念经、体验佛教徒修行生活等,则需要控制组团的人数,不宜过多,体验时间不宜过长,同时需告知游客的注意事项和寺庙作息规律与禁忌等,如旅游者着装不宜暴露,情侣间要注意言行举止,不能让僧侣有亵渎佛教神圣之感。总之,要做好旅游者的教育工作,尽量不扰寺僧。在组织之前必须跟寺庙沟通好。佛教特别是大乘佛教的宗旨是以自渡、渡人为己任,心理旅游帮助心理困惑或郁结的旅游者与其“服务社会”宗旨相符,容易获得国内多数汉地佛教寺庙的理解与支持。

3.2开发过程中避免迷信化、庸俗化

谈到佛教,可能人们大多想到的就是“烧香嗑头,求神拜佛”的景象,这其实是对佛教认识的误区。当然也有历史的原因,受到封建迷信思想的荼毒。封建时期老百姓文化水平和受教育程度普遍偏低,对佛教的认识仅流于肤浅化、表面化的层次。可叹的是,当今旅游业中仍有不少人打着佛教的外衣和幌子,搞些装神弄鬼,甚至妖言惑众、骗钱害人的活动,给佛教文化、旅游业、和谐社会、自然环境都带来了极不利的影响。笔者曾在某景区一佛像旁的饮用泉水边,见到众多游客哄抢洗手、洗脚的场景,只因导游吹嘘用了此水洁身可“去病消灾”“延年益寿”;寺庙内外各类生意人鱼龙混杂,假借“开光”、“烧高香”、“求灵签”等名义招摇撞骗者不乏其人,过度世俗化、商业化的开发利用,正蚕食着人间难得的一方“净土”。

在心理旅游项目中引入佛文化元素不可故弄玄虚,添加迷信色彩或者安排庸俗的节目和活动添增噱头,而是要理智地借鉴佛文化中净化人心的思想与方法,让有心理困扰的旅游者获得心理健康需要的满足。心理旅游服务对象基本是非佛教信徒,在开发旅游活动中避免迷信化、庸俗化的内容,也不易让游客对整个旅游活动产生反感,甚至排斥的心理。

3.3加强导游人员文化素养的提升

导游人员是决定旅游服务质量高低的关键人物。高素质的导游员能给旅游者带来美与好的享受,让人印象深刻、身心愉悦。揉合佛文化元素的心理旅游项目对导游员的文化素养要求更高,特别是对佛文化和心理学方面的知识要有一定的掌握。加强导游人员文化素养的提升,需要旅游经营者、管理者、理论研究者、教育者及导游人员自身等多方面的共同努力。对于在职导游,旅行社和旅游管理部门应加强对其政治素质、佛文化和心理学知识的培训和考核。学校等教育机构则应以长远的眼光来培养导游储备人才,在培养方案中适当加入相关课程的选修,以提升导游类学生相关方面的素养。导游从业人员自身要端正态度,尊重佛教文化及其信仰,在讲解过程中也应当不断地学习、领悟,积累佛教文化知识;同时要灵活运用导游讲解艺术和技巧来正确引导旅游者理解和运用佛教文化知识,较好地完成心理旅游接待活动。

4 结语

引用佛文化元素为心理旅游的研究提供了新的思路和方向。文章探讨了佛文化元素引入的可行性和具体应用中需要注意的问题,为相关部门和经营者在实践中开发心理旅游项目提供一些理论参考。这种类型的心理旅游产品,在兼顾社会公益的同时能带来一定的经济效益,对构建和谐社会和人际关系也有一定的现实意义。但具体运用的效果如何,需参加该类旅游项目的游客反馈来验证。

[1]佚名.“人活着也有快乐”心理旅游救了想自杀女孩 [EB/OL] .http://news.xinhuanet.com/ newscenter/2002-10/13/content_594443.htm,(2015-06-12).

[2]秦漠,钱铭怡,陈红.国内心理治疗和咨询专业人员及工作状况调查[J].心理科学,2008(5).

[3]曹静.关于发展心理旅游问题的思考[J].广西民族学院学报 (哲学社会科学版),2004(z1).

[4]陶明达.心理旅游研究[J].桂林旅游高等专科学校学报,2007(3).

[5]张亚卿,禇秀彩,刘艳红.心理旅游的市场细分研究 [J] .山东师范大学学报,2008(2).

[6]王晓乐,宫婷婷.心理旅游在高中生心理危机干预中的应用[J].科教导刊,2011(1).

[7]申自力,刘丽琼,高元锐.心理旅游的本质、消费特性及潜在消费人群分析[J].旅游论坛,2014(3).

[8]蔡海榕,杨廷忠,黄丽.佛教文化化解中年知识分子心理压力情况的调查与分析[J].宗教学研究,2005(3).

[9]蔡海榕,黄丽.佛教文化与中国当代知识分子的心灵安顿[J].浙江学刊,2006(1).

[责任编辑吾言]

F590

A

1008-7656(2015)04-0073-04

池州学院人文社科项目(编号:2015RW008)

2015-08-31

程丹,女,池州学院旅游与历史文化学院讲师,硕士,研究方向:旅游经济学。