“南岛路”与8至9世纪唐日之间的海上交通*

梁文力

“南岛路”与8至9世纪唐日之间的海上交通*

梁文力

古代中日两国之间的交流在公元8至9世纪随着日本佛教的兴盛和律令制国家建设的展开达到了高峰。而同一时期,南方兴起的海上诸航路取代了长期以来的联系大陆与日本诸岛的新罗故道,成为沟通唐王朝与日本的重要交通线路。然而作为这一时期海上航路之一的“南岛路”,其存在与否以及航路的具体情况,学界长期聚讼而无定谳。本文从地理环境、航海时间、港口位置、船只技术等多方面进行考量,认为“南岛路”确是这一时期遣唐使时代的主要航路;而日本学者所谓的“大洋路”则是基于东亚民间商业贸易需求而在9世纪前期形成的新航路,并非遣唐使的主要航路。

东亚海域 唐日航路 遣唐使 南岛路 大洋路 东亚商人

序言:关于“南岛路”的诸争论

从7世纪后期起,随着日本佛教的兴盛和律令制国家改革展开的需要,唐朝与日本间交流空前繁荣。然而宋代以前中国文献中关于中日两国之间航路的明确记载并不多,除了《三国志》中记载的“倭女王遣使来朝路线”①陈寿:《三国志》卷三○《魏书三十·倭人》,中华书局,1959年,第857页。以外,只有《隋书》中提到的“文林郎斐清使于倭国”②令狐德棻等:《隋书》卷八一《东夷·倭国》,中华书局,1973年,第1827页。的路线以及《新唐书·地理志》中的“登州海行入高丽、渤海道”③欧阳修等:《新唐书》卷四八《地理七下》,中华书局,1975年,第1146页。。但是二者所记都是朝鲜半岛通往日本的道路。在7世纪后期,随着新罗统一半岛和其与日本之间关系的恶化,唐日来往的航路发生了相应的变化,即《新唐书》所载:“新罗梗海道,更繇明、越州朝贡。”④欧阳修等:《新唐书》卷二二○《东夷·日本》,第6209页。而对于变化后的航路,中国正史中并没有较为详细的记载。

关于唐日间航路的问题,早在20世纪上半叶便引起了日本学者的关注,并做出了一系列成果。其中具有代表性的是木宫泰彦和森克己。木宫泰彦将唐日之间交往航路的变化分为四个时期:从舒明二年(630)第一期到齐明五年(659)为止为第一期,走北路(新罗路)赴唐;天智四年(665)和天智八年(669)两次为第二期,因为战争原因,只迎送唐使到达百济;从大宝二年(702)到天平宝字三年(759)为第三期,走南岛路;从宝龟八年(777)到承和五年(838)为第四期,走南路。后来森克己踵木宫泰彦之说而并有所修

正,他将第一二期合称为前期,称第三期是为中期,谓第四期称为后期,复改称南路为“大洋路”①关于20世纪日本学界对于遣唐使航路研究概况,参见汪义正《遣唐使船是日本船学说的臆断问题》,《第十一届明史国际学术讨论会论文集》,田澍编,天津古籍出版社,2007年,第572—574页。关于木宫泰彦与森克己关于遣唐使分期的学说,参见山田佳雅里《遣唐判官高階遠成の入唐》,《密教文化》219号,2007年12月,第72—75页。。

但是木宫氏和森氏的研究都并没有说明这些航路的明确行程和航路转变的具体原因②其实这与古代航路的稳定性较差有极大的关系。正如木宫泰彦所说,“关于航路,当时的人也只有些不确凿的知识,既没有精密的记录,一旦遇到逆风便常漂流到预定航路以外,所以指出明确的航路是不可能的。”参见木宫泰彦著 《日中文化交流史》,胡锡年译,商务印书馆,1980年,第80页。。因而三条航路的观点不断受到了学者的质疑,并有不同观点陆续出现。尤其在日本方面,不少学者对于南岛路的存在表示怀疑,并认为出现所谓“南岛路”其实是航行中遭遇强风、逆风的结果,而非有意为之。杉山宏在其论文《关于遣唐使的航路》中提出“从距离、风向、海流等所有问题上看, 南岛路都比南路有诸多不利之处”③杉山宏《遣唐使船の航路について》,《日本海事史の諸問題·対外関係編》,东京:文献出版社,1995年,第35页。文中认为南路确实存在,但是南岛路却没有存在的依据。。这反映了日本学界中对于南岛路存在性的普遍质疑。而东野治之④东野治之《遣唐使》,东京:岩波书店,2009年,第64—65页。书中认为南岛路作为航路之一,多是作为归路,是在南路行不通的情况下才采取的。和森公章⑤森公章《遣唐使と古代日本の対外政策》,东京:吉川弘文馆,2008年,第54—55页。也都认为遣唐使受到风暴等气象因素影响,才被迫采取南岛路。

上田雄的《遣唐使全航海》一书可以算得上近年来日本方面遣唐使研究的集大成者。书中上田雄将当时天皇派人到“南岛”(即今琉球诸岛)去寻访的原因解释为在遣唐使航路从北向南的转变过程中(7世纪末到8世纪初),日本朝廷面对“南岛的人纷纷来朝”的情况,为“确认对这些岛屿的支配而派遣使者”⑥上田雄《遣唐使全航海》,东京:草思社,2006年,第40页。去调查诸岛的风俗。其目的是为了防止有船不慎漂流到南岛。为避免遣唐使在归途中经常出现漂流到南岛的情况,日本朝廷才萌生开拓南岛的念头。因此,他认为“开拓南岛”并不足以作为取道南岛路的证据。而榎本涉虽然同意“大洋路”是一条由新罗商人开辟的“新航路”,但认为其导致的转变是“(唐日之间航船)不再经由新罗沿岸而是利用东海航道直航”,彻底忽视了“南岛路”的存在⑦榎本涉《僧侶と海商たちの東シナ海》,东京:讲谈社,2010年,第59页。。

在中国学者方面,长期以来大多是赞成传统的航路三分法的。近年来,旅日台湾学者汪义正又对日本学者备为推崇的“大洋路”的存在提出了质疑。他认为“大洋路”的提法出现在宋代,认为森克己关于于大洋路的说法“张冠李戴地把这十二三世纪的航路套到遣唐使航路上”,因此而指出“南岛路”是8至9世纪中日海上交流的唯一航路⑧汪义正《遣唐使船是日本船学说的臆断问题》,《第十一届明史国际学术讨论会论文集》,第572—584页。。然而由于文献资料较少,而具有实证性的考古资料也相对缺乏,中国学者方面并没有提出相应的令人信服的证据来支持这一推论。笔者希望根据现有的资料,尤其是在日本相关史料的基础上对于这一问题做一些浅要的分析,谈谈自己的一些想法。

一、东亚海域的洋流和季风状况

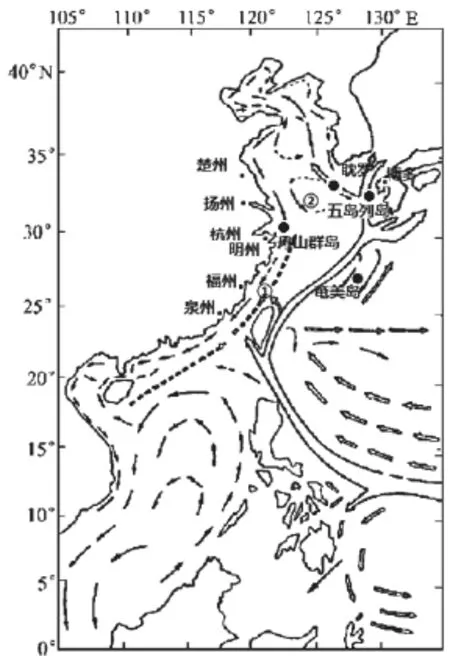

中日之间主要存在两股洋流,一股是发源于北赤道一带,沿大陆外围岛弧链内侧从西南流向东北方向的暖流,又称黑潮。黑潮存在着若干个分支(见篇末附图),其中以东的若干分支,在琉球诸岛附近由东北向西南回流;北上后在九州附近被九州岛一分为二,以东为日本暖流,以西为对马暖流。对马暖流又被朝鲜半岛一分为二,一支经对马海峡向东北方向而去;另一支成为黄海暖流。黄海暖流有一西侧分支横于中日之间,呈逆时针形态,即“东海逆时针环流”。黑潮及其分支流向常年稳定,势力强劲,“在东海,黑潮流速为2—3节,平均流量约为35百万立方米/秒,约相当于长江年平均径流量的一千倍,流幅宽约100—200公里,厚度为200米,流速最大时每昼夜60—90公里……堪称为世界上最强大的海流之一”①邓绶林主编《地学辞典》,河北教育出版社,1992年,第373页。。因此黑潮是构成中国东部海域逆时针气旋环流的主要洋流。

另外一股洋流是中国东南沿海的近岸季风洋流,其流向会随季节的变化而变化。“冬季,在北风作用下,中国近岸存在一支从渤海向南一直到南海的沿岸流,它可以分为几段,分别为:鲁北沿岸流、苏北沿岸流、闽浙沿岸流、广东沿岸流。夏季,在南风作用下,中国沿岸流将转为向北。”②马超《黑潮对日本海边界环流的影响》,博士学位论文,中国海洋大学,2009年,第18页。这两股洋流制约着古代东北亚的航海活动,也构成了中日海上航路的基础。

除了洋流之外,由于东亚地区位于世界最大的大洋和最大的大陆的交界处,冬、夏季风的强度都比世界其他地区更为显著。夏季,亚洲大陆为印度低压所控制,受气压梯度力和地转偏向力共同作用而形成的偏南风即为夏季风;冬季,亚洲大陆整体被蒙古—西伯利亚高压控制,所形成了偏北风即为冬季风。冬季风在中国大部分地区表现为西北风,而在朝鲜、日本附近受地转偏向力影响表现为东北风。在我国,冬季风比夏季风更加强大,控制时间更长、范围更广。其前锋在9—10月一个月之内能够从长江流域推进到南海北岸。与之相对,夏季风向北推进的速度较慢,“约3月左右开始影响华南地区,4月中旬影响扩展到长江以南地区,到7月中旬才推进到华北和东北地区”③崔爽等《季风洋流对于中国沿海风帆助航船舶的影响》,《中国水运》,2011年11月,第22—23页。。

古代航海受制于洋流与季节风等自然条件。在依靠帆橹航行的时代,季风是动力,宋代真德秀在其《祈风文》中提到:“舶之至时与不时者,风也。”④真德秀《西山文集》卷五一,明正德刊本。因此古代远洋航海,基本上只能一年一往返;而洋流既是推力也是阻力,古代海上航路,尤其是远洋航路的形成,往往受到洋流的制约。因此,对于航路的分析,必须将季风和洋流这两种自然环境因素置于重要的地位。

二、南岛路航线的存在的可能性

木宫泰彦最早于昭和二年(1926)在《中日交通史》一书中提出了“南岛”路线,即从

筑紫太宰府出发,经“南岛”而后横渡东海抵达长江口的航路①木宫泰彦《中日交通史(上卷)》,陈捷译,商务印书馆,1935年,第102—103页。。用以区分从五岛列岛直接横渡东海抵达长江口的“南路”。

“南岛”一词早在《日本书纪》中就有出现。据江户时代的新井君美考证:

所谓多弥国,亦是流求也。当是之时,南海诸岛地名未详,故因其路所由而名多弥岛,即路之所由。而后隶大隅国,一作多褹,《唐书》亦作多尼、多祢国,即南海诸岛。于后总而称之南岛者是已②新井君美《南嶋志》,日本安中板仓氏弘化间印本,第1页。。

可见“南岛”与今天的琉球群岛范围大致一致。然而由于当时琉球群岛尚非日本之领土,“南岛”一词的指代并不明确,而且有随时代而变化的可能。

早在三国时代,孙权即令卫温等“将甲士万人浮海求夷洲及亶洲”③陈寿《三国志》卷四七《吴书二·吴主传第二》,第1136页。。“亶洲”的位置虽然不能断定,但根据记载中“其上人民,时有至会稽货布,会稽东县人海行,亦有遭风流移至亶洲者”,极有可能是台湾或琉球群岛中的某岛。1991年,日本“黑潮漕破远征队”乘双人木舟,穿越台湾海峡,再沿琉球群岛到达九州岛南端,用事实证明了在古代的航海条件下从南方直达日本是完全可能的。④韩昇《东亚世界形成史论》,复旦大学出版社,2009年,第122页。2004年6月25日,日本佐贺县教育委员会发表文章说:“从吉野里遗址弥生中后期的瓮棺中,发现了前汉时期中国制造的铜镜一枚,贝壳饰36点。首饰所用材料,是参与奄美大岛以南的一种经纵向切割加工过的卷贝壳。”⑤古川春雄《从江南出发的海上通道》,中国(岱山)徐福东渡节暨徐福文化国际研讨会论文,浙江岱山,2004年,第24页。通过考古发现,明确了最迟在弥生时代就有江南人民通过这条黑潮航路到达日本列岛。

到了隋唐时代,这条古老的海道随帝国的强盛而复兴。《隋书》记载陈稜赴流求的航程:

帝遣武贲郎将陈稜、朝请大夫张镇州率兵自义安浮海击之。至高华屿,又东行二日至鼁鼊屿,又一日便至流求⑥令狐德棻等《隋书》卷八一《东夷·流求国》,第1825页。。

而南宋末年的王象之著《舆地纪胜》论及泉州时说:

海道,唐志云:自泉州正东海行二日,至高华屿。又二日,至鼁鼊屿。又二日,至流求国⑦王象之:《舆地纪胜》卷一三○,清影宋抄本。。

可见木宫泰彦所言“南岛路”早在唐代以前已经出现并被大陆沿海之人所熟知,并非是一条新的路径。尽管中国方面所发现的史料中,并没有证据直接证明在唐代以前有人通过

这条航路抵达过日本列岛,但通往琉球群岛航路的存在已经为沟通唐日两国创造了条件。

从现有文献的记载上看,日本在与朝鲜半岛关系变得紧张之时就已经将目光南投。早在白雉四年(653)遣唐使吉士长丹出发的同时,另外一只遣唐船队在九州西部的“萨麻之曲、竹岛之间,合船没死”①舍仁亲王等《日本书纪》卷25白雉四年七月条,黑板胜美编:《新订增补国史大系·日本书纪·后篇》,东京:吉川弘文馆,1981年,第254页。。尽管失败,但是仍然为后来南方诸航路开辟了先河。文武天皇二年(698),天皇又派文忌寸博士等八人到南部诸岛去寻访②“遣务广武文忌寸博士等八人于南岛觅国,因给戎器。”见菅野真道等《续日本纪》卷2,文武天皇二年夏四月壬寅条,黑板胜美编《新订增补国史大系·续日本纪·前篇》,东京:吉川弘文馆,1985年,第2—3页。。此后亦有多次探寻。到了元明天皇和铜六年(713),已经出现“南海诸岛,咸皆内附”的情形③新井君美《南嶋志》,第1页。。也大概在这一时期,联系日本列岛与东亚大陆的海上航路“南岛路”被再度打通。

与之前的遣唐使所惯走的新罗海道(北路)相比,“南岛路”是一条有相当风险的航路。首先,虽同是近海海域,长江口以南的“南洋”与以往来使途径的“北洋”相比,水深浪大,明代《两浙海图防类考》称:“北洋可抛锚,南洋水深,惟可下木椗。”④参见松浦章《清代上海沙船航运业史研究》,董科等译,江苏人民出版社,2012年,第16页。天平六年(734)十月,遣唐使多治比广成一行“事毕却归,四船同发,四船从苏州入海”⑤菅野真道等《续日本纪》卷13,天平十年十一月己丑条,第156页。。然而出发后不久遭遇风暴,“其后一船在越州界失散”⑥张九龄《敕日本国王书》,董诰等编:《全唐文》卷二八七,清嘉庆内府刻本。。极有可能是在洋流的影响下漂至昆仑(林邑国)。

这一时期,日本朝廷开始重视遣唐使航行中的安全问题,其中一个重要的工作,便是标记沿途诸岛,为船队沿途提供导向。天平七年(735),小野朝臣老遣高桥牛养于南岛树立标牌,标明了泊船处、有水处以及“去国行程”,“令漂着之船知所归向”⑦菅野真道等《续日本纪》卷19,天平胜宝六年二月丙戌条,第220页。。

除了水深浪大以外,湍流、暗礁等问题也时常困扰着遣唐使船队。一方面,从宫古岛到冲绳之间有200余公里的无岛海域,“极易被海流卷走”⑧古川春雄《从江南出发的海上通道》。。另一方面,岛屿附暗礁丛生,多湍流,因此触礁的情况是非常普遍的,以至于许多航船并不是在茫茫的东海上沉没,而是在近岸沉没。在鉴真第二、三次渡海的过程中,都是因为出航不久即触礁,导致“舟破人并上岸”。753年(唐天宝十二年,日天平胜宝五年)鉴真随遣唐使船队赴日,同船僧真人元开在其《唐大和上东征传》(以下简称《东征传》)有如下记载:

十五日壬子四舟同发。有一雉,飞第一舟前,仍下碇留。二十一日戊午,第一第二两舟同到阿儿奈波岛,在多祢岛西南。第三舟昨夜已泊同处。十二月六日南风起,第一舟着石不动,第二舟发向多祢去。七日至益救岛。十八日自益救发。十九日风雨大发,不知四方。午时浪上见山顶。二十日乙酉午时,第二舟着萨摩国阿多郡秋妻

屋浦①真人元开《唐大和上东征传》,汪向荣校注,中华书局,1979年,第83页。。

载有藤原清河、阿倍仲麻吕等人的第一船和鉴真等人所乘坐的第二船同时到达阿儿奈波岛(冲绳岛),之后“第一舟着石不动”。正是因为这次触礁,使得第一船耽误了最佳的时机,以致遭遇风暴漂流到了安南,最终没能成功回到日本。

触礁的问题一直困扰着遣唐使船队。天平宝字六年(762),遣唐使一行准备运送牛角赴唐,然而刚出发便触礁船破,不得出海②菅野真道等《续日本纪》卷24,天平宝字六年四月丙寅条,第287页。。无独有偶,承和三年(836),第三艘船同样刚开船即“未遂利涉”,触礁遇难,只二十五人驾编板漂回(十六人漂到对马岛南,三天后,又有九人漂到肥前国);而在此之前的七月壬辰日,遣唐副使小野篁也回报了另外两艘船漂回的情况,“舶船有损,游艇亦失”,不得不“还太宰府缮补其不完不足者”③“遣唐第三舶,未遂利涉。半途漂损,才乘桴所着使丁之徒廿有五人。漂着之后,已经旬日。而判官、录事、史生、知乘船事等总一百余人,未知所去,存亡难量,宜仰大宰府,差海边谙路之人,遣绝无人之处。漂损人物,一向寻觅,募以谷帛。”见藤原良房等《续日本后纪》卷5,承和三年七月壬辰,黑板胜美编《新订增补国史大系·续日本后纪》,东京:吉川弘文馆,1983年,第57页。。

日本船队在其熟悉的海域尚且如此频繁地遭遇触礁事件,在其并不熟悉的漫长的南岛航路上就更加危险了。先民能够利用这条航路,原因之一是可以将独木舟拖到浅滩上避风,而隋唐时候的大船则不可能这样。而且大船吃水更深,更易触礁。因此,尽管沿着先民早已利用过的南岛航路,遣唐使船队的往返也并不显得特别轻松。但即便如此,在当时的条件下,比起直接横渡茫茫东海,南岛路上的岛礁还是能为船员提供生命的保障。

综上所述,在遣唐使时代,南岛路的存在是毋庸置疑的,甚至不能完全算是一条新开辟的航路。但是其在8至9世纪的唐日交通中的地位如何,还是需要进一步深入研究和分析。

三、有意取道还是无意漂流:基于遣唐使的研究

由于目前所见的材料多为官修史料,只记载出发、登陆与遭难漂流等主要的航行事实,并没有刻意记载往归航路,不能完全凭此判断具体路线。且遣唐使时代日本与大陆的交往远远不及后世,对于大陆沿海地区的地理状况了解有限,常出现误记的情况。如时代稍早的《日本书纪》中引《伊吉连博德书》记载:

以己未年七月三日发自难波三津之浦……九月十三日行到百济南畔之岛,岛名毋分明……十五日日入之时,石布连船,横遭逆风漂到南海之岛,岛名尔加委。仍为岛人所灭,便东汉长直阿利麻、坂合部连稻积等五人,盗乘岛人之船,逃到括州。州县官人,送到洛阳之京。十六日夜半之时,吉祥连船行到越州会稽县须岸山……廿二日行到余姚县……④舍仁亲王等《日本书纪》卷26,齐明五年七月丙子条,第270—271页。

这是齐明五年(659)坂合部石布一行来唐的记载,其中提到船队一离开百济后便处

于“岛名毋分明”的困惑之中了。而从百济出发后不久又遭遇“逆风”,其中大使所乘第一船被风吹离航路,漂流到所谓“南海”的尔加委岛。该岛所在地今不详,但是船上的五人从当地人手中逃出之后,能够不借助任何工具抵赴括州,说明该岛实际上应当在今舟山群岛附近。由于日本史籍中所记载的信息多来自于遣唐使节和随船录事员,而他们对于大陆附近的地理状况的了解是极为有限的,记录有错漏也就不足为怪了。因此,对于海上航路的判断还是要结合记录中相对客观的航行时间。

关于遣唐使最初取道南岛路的时间,前述森克己认为是宝龟二年(702)。尽管这次航行发生在南岛考察之后,但是并没有确实的证据证明是取道南岛路。而最早对遣唐使走南岛路有明确记载的是《续日本纪》中遣唐使藤原清河一行于天平胜宝五年(753)十一月回国时,“第一船举帆指奄美岛发去,未知其著处”①菅野真道等《续日本纪》卷11,天平胜宝六年三月癸丑条,第220页。。而且除了《续日本纪》以外,还有日僧真人元开所撰的《东征传》。而根据《东征传》记载,鉴真一行除了未成行的第四次之外,都是选择从江浙一带出发,唯有第四次鉴真让人购置了一艘福州造船,并动身前往福州,貌似准备从福州渡海。许凤仪先生据此猜测“当时福州也是一个港口,入海方便,因此鉴真选定就从那儿出发东渡”②许凤仪《鉴真》,江苏人民出版社,1979年,第39页。。

正如一些学者注意到的,明代《筹海图篇》中记载了一条从福州出发,经大小琉球前往日本的“福建驶往日本针路”,书中又称之为“历代以来及本朝国初中国使臣入番之故道”③郑若增《筹海图编》卷二,《中国兵书集成(15—16册)》,解放军出版社,1990年,第212—216页。。此航路从福州的梅花港出发,顺沿岸流先要南下,然后再藉台湾暖流北上,进入黑潮干流,前往琉球那霸;接着再从那霸出发北上,抵达日本兵库山港(今日本神户)。此航路是先循沿岸流南下后,再循黑潮的东北流向前往琉球与日本。虽然这则记载并没有提及出航时间,无法考证与季风规律的关系,但却是基本顺应中国东部海域的洋流规律的。

然而明代的文献中也记载着另一条赴日的航路,及直接横跨东海赴日的道路。明代王在晋所编纂的《海防撰要》中将其称为“太仓使往日本针路”的航路:

太仓港口开船,用单乙针一更更者每一昼夜分为十更,以焚香枝数为度……平吴淞江,用单乙针及乙卯针一更平宝山,到南汇嘴用乙辰针出港口……三更,见茶山……自此用坤申及丁未针,行三更,船直至大小七山……用单丁及丁午针,三更,船至霍山。霍山用单午针,至西后门。西后门用巽已针,三更,船至茅山。茅山用辰已针,取庙州,门船从门下行过取升罗屿。升罗屿用丁未针,经崎头山,出双屿港……双屿港用丙午针,三更,船至孝顺洋及乱礁洋。乱礁洋水深八九托,取九山以行……用单卯针,二十七更过洋,至日本港口打水七八托泥地南边泊船。又有从乌沙门开洋,七日即到日本④王在晋《海防撰要》卷二《太仓使往日本针路》,明万历刻本。除《海防撰要》外,尚有郑若曾《筹海图编》、《郑开阳杂著·日本图撰》及邓钟《筹海重编》等,内容基本相同,以《海防撰要》所录最为详尽。参见陈佳荣、朱鉴秋编著《渡海方程集注》第9、16、20页,中西书局,2013年。。

根据这则材料,明代经太仓经茅山、升罗屿一线跨洋赴日,其行船用时前后共需要44更。由书中的注释“更者每一昼夜分为十更,以焚香枝数为度”可知,虽然这种计时方式是不精确的,但是大概的行船时间是四到五天,加上其间由于停泊、避险等耽误的时间,总的行程应该和“从乌沙门开洋”用时是差不多的。其中跨洋航行的时间只需要“二十七更”,即不足三天时间。从洋流图上可知,中日之间确实存在逆时针环流可以往来于两国之间,能如此快速地往返于中日之间,在很大程度上必然有洋流的助力。

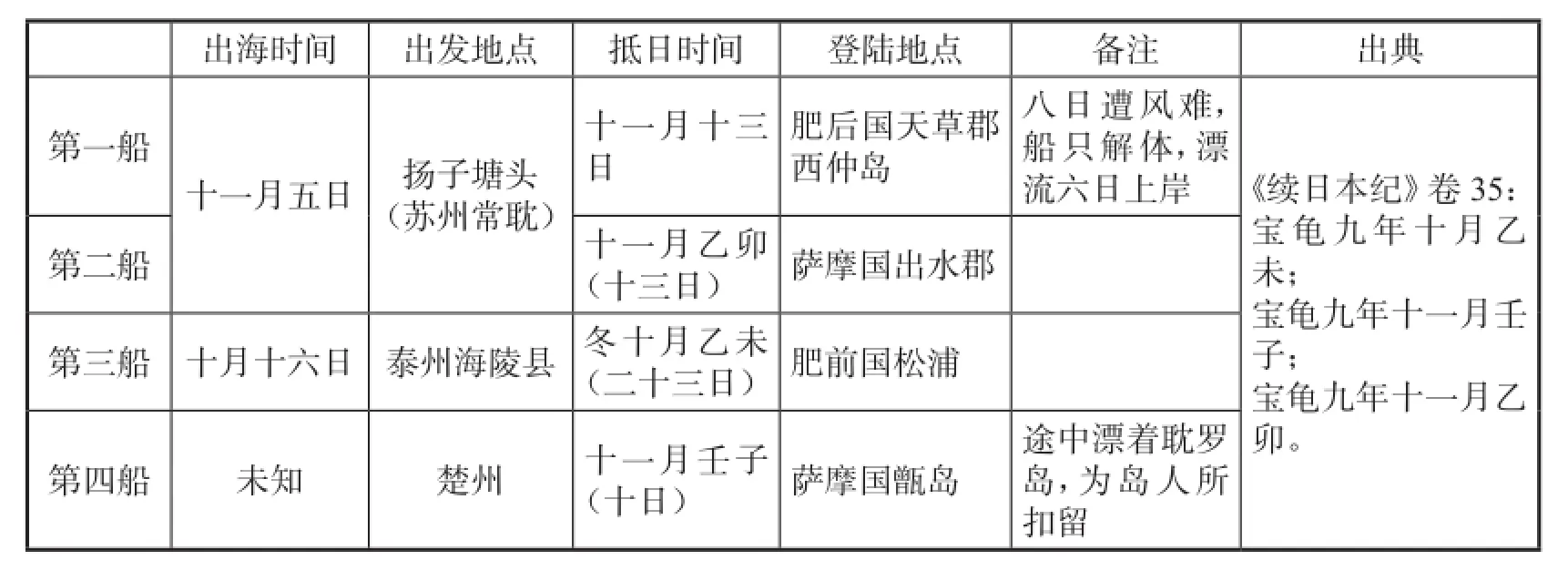

反观遣唐使时代的航程用时,则如下表所示:

表一 8 世纪部分遣唐使航船来往所用时间① 由于遣唐使航船航行情况多是根据随船录事报告所记载,因此多为分船记叙,且详略不一,有些甚至没有记载。本表所选择之样本为在航行中没有遇到大的风难、平安抵达目的地且航行记录较为完整详实的诸船只。

如上表所示,宝龟八年以前的遣唐使船队,虽然起讫的港口记载多语焉不详,用时或有长短,但可以明确的是所花费的时间一般都在一个月以上,而直接横渡东海显然不需要这么长的时间。变化发生在宝龟八年,此次遣唐使往程用时仅为十天左右,而次年归程更是仅7日便平安到达筑紫,其差异之明显只能以航路的变化来解释。因此木宫泰彦与森克己将此次航行作为遣唐使分期的界限是有其一定道理的。然而这并不能够否认南岛路的存在,相反,前后的差异变化正是南岛路存在的有力证据。

综上所述,唐代的南岛路并不仅仅是一条“遭难”路线,而是一条较为成熟的海上航道。亦是8世纪遣唐使往返的首选路径。

四、关于南岛路的具体路径

宋代以后,航海中主要是用罗盘针引路,其所指航道称为“针路”。根据现存的“针

路”记载,我们可以比较直观地了解海道的具体路径。而在宋代以前,只能通过船上人员在航海日志中记录的所经之岛屿以及所用时间来判断大致的航向。8世纪以前走北路赴大陆的船只通常是从筑紫岛北部出发,经对马岛、壹岐岛到达朝鲜半岛南端,再沿海岸线到达辽东①木宫泰彦:《中日交通史(上卷)》,第13—19页。。

相比之下,对于南岛路的记载则相对模糊。然而自文武天皇以来对于南岛的多次探访,加之天平六年之后树立标牌工作的逐渐完善,使得从太宰府出发到奄美岛一段的路程情况较为明确,遣唐使从日本九州北的博多太宰府出发,经九州岛西部值嘉岛西进或南下②值嘉岛(即五岛群岛)“地居海中,境临异俗,大唐、新罗人来者,本朝入唐使等,莫不经此岛”。参见《日本三代实录》卷28,贞观十八年三月条,黑板胜美编《新订增补国史大系·日本三代实录·后篇》,东京:吉川弘文馆,1983年,第372页。。虽然每一次行程中具体经停的岛屿可能有差异,但大致为“筑紫岛(九州岛)——值嘉岛(五岛群岛)——多弥岛(种子岛)——益救岛(屋久岛)——奄美岛(奄美大岛)——阿儿奈波岛(冲绳岛)”一线。而对于从阿儿奈波岛出发到长江口航段的情况则多有不明。

木宫泰彦将南岛路线的大陆至琉球群岛一段的线路概括为“经过夜久到达奄美附近,从此西航”③木宫泰彦《日中文化交流史》,第79—86页。。但是“西航”是一个极为宽泛的概念,遣唐使船队究竟是直接向西抵达大陆,还是沿着传统的大小琉球一线靠近大陆,却仍然需要进一步探讨。

以木宫泰彦本人为代表,一些学者④其他如森克己等,日本《国史大辞典》与《日本史大辞典》等权威性文献,也都循此学说。参见汪义正《遣唐使船是日本船学说的臆断问题》,《第十一届明史国际学术讨论会论文集》,第573页。常常会引用《续日本纪》中遣唐使藤原清河一行于天平胜宝五年(753)十一月回国时,“第一船举帆指奄美岛发去,未知其著处”⑤菅野真道等《续日本纪》卷11,天平胜宝六年三月癸丑条,第220页。的表述作为依据,主张船队是从奄美岛出发直接向西北跨过大海抵达长江口。然而长江口与奄美岛之间的直线距离长达850公里,且之间没有常年或季节性的洋流存在,如果说冬季自大陆起航还能够乘冬季风(西北风)之便利到达琉球群岛,而欲自琉球群岛发往大陆,则不但要横贯黑潮,更要经历至少850公里的无岛航路。因此,无论是从航程长度、自然条件还是技术水平上看,9世纪之后由博多或五岛群岛出发,利用季风洋流直接到达长江口的航路显然更加近便,而8世纪的遣唐使没有必要舍易求难,因此这种推论是很难成立的。

毋庸置疑,在那种没有罗盘等航海设备的时代,直接跨海航行的难度相当大,非以该地区对外交往的极大繁荣为前提不可。然而在外来商人的眼中,至少在唐代中前期很长一段时期内,明州乃至整个江南地区都很难达到这一前提。阿拉伯地理学家伊本·胡尔达兹比赫在会昌四年(844)著的《道里邦国志》一书中根据阿拉伯人和犹太商人来华的途径, 从西南向东北叙述了自波斯湾到中国的航程, 其中提到中国沿海的“四大海港”,即Al-wakin(交州的海港,今越南地)、Khanfu(广府,即广州)、Qantu(江都,即扬州)以及Khanju。对于Khanju所在尚存争论,但是根据“从Khanfu至Khanju为八日程……从Khanju至Qantu为二十日程”以及“临一条大河,海船能在这大河中航行”⑥伊本·胡尔达兹比赫《道里邦国志》,宋岘译,商务印书馆,1991年,第72页。两条记载来

看,应当是处于闽江入海口的福州或处于洛阳江入海口的泉州,而非明州和越州。

正如日本学者斯波义信指出,明州附近城市都避开平原而建在靠近水源的山麓,当时的贸易据点不在甬江入海口而在临近大的小浃江上游的同谷、下庄附近,并由此推断“从秦汉到六朝时候,长江下游尚未进行真正的开发……(与其他地区的交换)还是主要依靠钱塘江沿岸的内陆线路进行的,沿海的航海业尚未发达,也反映了宁波平原尚未得到生产性的开发”①斯波义信《宋代江南经济史研究》,方健等译,江苏人民出版社,2001年,第477页。。明州置于开元二十一年(733),但其地位直到贞元三年(787) “浙江东道观察使”的任命才正式确定下来②罗浚等《宝庆四明志》卷一《叙郡上·沿革表》,台北商务印书馆,1986年,第1—2页。。据明代的夏在枢所撰《翁洲辨考》记载,作为后世重要海港的定海,于唐玄宗开元二十六年(738),才因采访使齐澣上奏,分为四县,“而总隶于明州……始自为一邑”③夏在枢《翁洲辨考》,《(雍正)浙江通志》卷七,清文渊阁四库全书本。,其发达程度远远不及早在南北朝后期就已经升为州治,唐代已经成为重要外港的福州和泉州④福州(闽县)于“陈永定初,升为闽州”,而在“隋高祖开皇九年,改为泉州”,但于唐景云二年“该泉州为闽州都督府,武荣州为泉州”,而福州得名则是“开元十三年,改为福州都督府”,因此隋末唐初的泉州非今日之泉州,而是福州,而后世文献是否将二地混淆则不得而知。见何乔远《闽书》卷一“方域志一”,福建人民出版社,1994年,第12页。。而扬州虽然贸易发达,但同样是作为外海和运河的转运点而存在,并非是纯粹的海港,何况是在中日民间贸易尚不发达的唐代中前期。因此尽管在安史之乱以前就有大量日本船只在此登陆,但是大多只是经此进入大陆腹地,以进行外交及贸易等相关活动。

由于福建沿岸诸港在对外贸易方面相对更为发达,且由福建赴琉球诸岛的航路相对成熟。从地理条件上看,这里是近岸季风洋流和黑潮分支之一的台湾暖流的交汇之地,而且台湾海峡附近是联系大陆和琉球群岛的最近便的水道。从历史上看,在隋唐之前就有从福建出发驶往琉球的记载。而随着日本到琉球群岛的航路开通,遣唐使航路经过此处可能性极大。

而笔者认为,《续日本纪》中“举帆直指某处”的表述与当遣唐使求归心切有关,并非对于航路情况的客观描述。历次的遣唐使除非有特殊使命(如留学生等),不然在唐停留时间并不会太长。《万叶集》所载的和歌中常把遣唐使的使命加以神化,因而遣唐使命感极强。⑤如山上忆良赠遣唐使多治比广成的“好去好来歌”:“人非不盈庭,君独被恩色。赫日于神皇,隆宠世家职……近海复远海,神镇各有直,咸来导君舟,为君宣神力……近从智可岬,君舟不须息,直抵大伴津,系缆海滨杙。”意味着必须要等遣唐使到回到大伴津(即常说的难波津,今大阪),整个使命才能算是圆满完成。钱稻孙译《万叶集精选(增补本)》,第345页。此外,在出发前的祭祀、送别过程中,也会反复叮嘱遣唐使一行早去早回,不可流连。而遣唐使归国后,除了丰厚的赏赐外,还能获得极高的地位和认同,一般是不可能因为慕华的感情而长期滞留。宝龟九年(778)小野石根一行甚至不顾送别使的唐船尚未竣工,急迫地上奏唐代宗请求即乘遣唐使船回国,最终遭难⑥菅野真道等《续日本纪》卷35宝龟九年十月乙未条,第444页。其中提到“……四月十九日,监使扬光耀,宣口敕云:‘今遣中使赵宝英等,将答信物,往日本国。其驾船者,仰扬州造,卿等知之。’廿四日,事毕拜辞。奏云:‘本国行路遥远,风漂无准。今中使云往,冒涉波涛,万一颠踬,恐乖王命。’……”小野石根拒绝赵宝英相送,可能已经意识到其船只已经出现了破损等问题,但仍然坚持尽快出发。。而“奄美岛”一方面是琉球诸

岛中的较大岛屿,又是南岛路的必经之地,具有地标式的意义;另一方面,该岛在日本势力范围之内,到达奄美岛就意味着离归航目的地不远了,恐日使以“直指奄美岛”代指起程归国。

因此藤原清河一行回国的航线应当是先南下至台湾海峡附近再伺机横渡海峡,沿小大琉球诸岛回国,与《筹海图篇》中的“历代以来及本朝国初中国使臣入番之故道”是一致的。

这种推测是符合自然环境的实际情况的。按本文第一章节所述,黑潮流速全年较为稳定,流速最大时每昼夜60—90公里。近岸季风洋流因为受季风的影响难以测定,但总的来说应当是缓于黑潮。舟山群岛与福州闽江口之间距离约为500公里,船只在不受风力因素的影响下完全依靠洋流需要走一个星期以上,但如果在顺风和船舶条件较好的情况下有更快的可能①按前述《道里邦国志》记载,由福州(或泉州)到达长江口(扬州)需要二十天左右,书中没有说明季节情况,大概是逆风逆流的结果。。如《东征传》记载,鉴真一行从南下到奄美大岛花费时间不过6天,可能是由于顺风和顺洋流的双重因素作用的结果②根据《续日本纪》记载,753年(天平胜宝5年),遣唐使一行当年和历十一月十六日从苏州黄泗浦出发,“吉备真备船以去年十二月七日来著益久岛,自是之后自益久岛进发飘荡著纪伊国牟漏崎”,与《东征传》完全一致,应当不存在误记的问题。见《续日本纪》天平胜宝六年正月癸丑条,第219页。。然而琉球群岛附近暗礁众多,而且附近海流复杂多变,使得船队几乎在每一岛附近都会稍作停留,难免造成时间上的耽误③鉴真渡日的例子最能说明问题。如前所述,鉴真随藤原清河一行出发是在十一月十六日,到达目的地是在十二月二十日到达秋妻屋浦,前后总共用了近四十天,而出发到阿儿奈波岛只花了不到六天。。

而遣唐使由福州登陆也是有明确记载的。如延历二十三年来唐的藤原葛野麿在回国后便上奏说:

去年八月十日,到福州长溪县。十二月廿一日,到上都长乐驿。廿三日,入京城。第二船判官菅原清公等廿七人,去(年)九月一日,从明州入京④不著撰人《日本纪略》前篇15,延历十二年六月乙巳条,黑板胜美编《国史大系·5·日本纪略》,东京:经济杂志社,1897年,第394页。。

从中可以看出,藤原葛野麿一行的两艘船中一艘由福建登陆,而同行另一艘则由明州登陆。关于两船的记载均不见“漂着”字样,应当理解为按正途航行。另外,从这则记载中可以看出,从福州沿岸到达两京道长乐驿只需要十天左右的时间,对于时间紧迫的遣唐使来说,走驿道进京更为快捷。而江南佛法兴盛,“扬州有四十余寺”,因此同行的第二船中由于载有僧侣最澄、空海等人,便继续走水路而上,在明州登陆。将诸僧侣留在江南一带后进京。

又如唐代刘恂《岭表录异》记载:

陵州刺史周遇,不茹荤血。尝语恂云:顷年自青社之海归闽,遭恶风飘,五日夜不知行几千里也。凡历六国。第一狗国,同船有新罗客,云是狗国……又经流虬国,

其国人幺麽,一概皆服麻布而有礼,竞将食物求易钉铁。新罗客亦半译其语……①刘恂《岭表录异》卷上,鲁迅校勘,广东人民出版社,1983年,第12页。

从中可见,在9世纪后半叶,福建沿海仍然作为重要贸易中心吸引着大量新罗商人前来。而“流虬国”②此处“流虬国”指台湾岛还是琉球群岛尚存争议,但应当在福建的外海。参见榎本涉《僧侶と海商たちの東シナ海》,第50页。之人“一概皆服麻布而有礼”,而且“新罗客亦半译其语”,说明这个地方已经成为了重要的交通枢纽,并在与周边的长期交流中较深层次地受到了汉文化的影响。尽管我们到目前为止尚没有充足的证据表明当时的福州或泉州一定是中日间交往的必经据点,但洋流规律和关于航渡时间、登陆地点和海上漂流的记载,都让我们有理由相信船队至少是经过了福建海域,而非所谓从奄美岛直达长江口。

综上所述,选择诸岛航线的原因正是因为岛屿较多,单次航行距离短,不但利于把握航行方向,随时整顿,一旦在海上遇难,也易于救助,亦不至于漂流过远。而从福建经台湾海峡附近跨海,其一次性跨海的距离是最短的,而且先民也多采用这条航路,通晓其路径的向导相对较多。唯一的问题是,福州离作为转运中心的江南较远,走陆路不能携带太多的物货,因此无论是鉴真还是归航的遣唐使团队都选择在长江口附近乘船上路,而舟山群岛附近海域又是海难多发地,因此归航遇难的记载较多出现。

五、造船水平和航海技术与航线的取舍

在唐日海上交往的过程中,保证交往顺利进行的必要条件就是有足够安全的船只能够在唐日两国之间的航路上往来穿梭,而当时的船只状况,也影响了航路的抉择。

正如前面提到的,当时的遣唐使船只已大不同于先民所乘的独木舟。木宫泰彦认为“遣唐使舶当然都是利用风力航行的帆船,但在送遣唐使的诗中常有‘大舶左右插满橹’句,可见左右船舷满装棹橹”③木宫泰彦《日中文化交流史》,第78页。,在有风时借助风力,无风时通过人力摇橹来带动船只前进。此外,为了应对海洋上的极端气候和突发事件,船只上有很多射手准备作战,还有许多小艇在必要时以备使用,如《入唐求法巡礼行记》中有如下的记载:

不久,雾气微霁,岛体分明。未知何国境,便下艇,差射手二人、水手五人,遣令寻陆地,问其名处④圆仁《入唐求法巡礼行记》卷1,开成四年四月十七日条,顾承甫等点校,上海古籍出版社,1986年,第46页。。

可见当时船只上准备之完备。据汪义正研究,当时遭难船结构名称有:“横断的舳(船尾)、舻(船头)、桅樯、舷板、橹棚、舳槛、船舵、平铁,等等”,可见其结构工艺之复杂⑤汪义正《遣唐使船是日本船学说的臆断问题》,《第十一届明史国际学术讨论会论文集》,第578页。。总之,日本的海船是一种结构工艺复杂的过洋大船,即类似于唐船的“中国式的大帆船”,而且船舶越造越大。根据佐伯有清的研究,第一期遣唐使一船是仅可载一百二十人的小

船,第二期增加到一百四五十人,第三期增加到一百六七十人①佐伯有清《最后の遣唐使》,东京:讲谈社,1978年,第158—159页。。

日本能够制造这种海船与当时大量来到日本的大陆移民有关,表现为日本遣唐使舶制造地多在移民集中的山阴山阳两道,尤其是安艺国。在技术上,更是多使用赴日的唐人,《续日本纪》载:“唐人王元仲始造飞舟进之。”②菅野真道等《续日本纪》卷9,养老六年四月辛卯条,第92页。尽管船只条件并不差,但是出事的情况也并不少,除了航路本身的危险性和日本工匠无法完全掌握这种先进的造船技术外,也与朝廷权威的下降,人们对于国家主导的造船活动逐渐丧失积极性而导致船舶质量下降不无关系。前述小野石根一行返回时,因为唐船未竟而使用遣唐使船,最终遭难,归程计划的是乘唐船而非来时的航船,意味着来唐的遣唐使船已有损破;相似的是承和六年(839)六月,因遣唐船破损,最终只能“驾楚州新罗船九只,傍新罗以南归朝”③藤原良房等《续日本后纪》卷8,承和六年九月己巳条,第90页。。

此外,由于当时日本航海技术也并不高,能够保障航行安全的手段极为有限,也导致了发船前祈求海上安全的宗教仪式显得尤为重要。日使前往中国之前,首先要在奈良春日山麓祭祀神祇,其中之一是对“船灵”的祭祀。《万叶集》卷19第4240首短歌记载天平胜宝三年皇太后藤原光明送别遣唐使藤原清河出发时的祝词,其云:

艟艟大舟,鼓楫邮之。遣吾子于韩丘,诸神其佑之④钱稻孙译《万叶集精选(增补本)》,第345页。。

而这种仪式和相关传说在后期一直可见。在《延喜式》中载有“造遣唐使舶木灵并山神祭”、“开遣唐舶居祭”、“唐客入京路次神祭”等祝词⑤藤原时平等《延喜式》卷3《神祇三·临时祭》,黑板胜美编《新订增补国史大系·延喜式·前篇》,东京吉川弘文馆,1983年,第65—66页。。其中开船前的祭祀最为重要,关于宝龟七年二月戊子遣唐使出发前的情况由这样记载:

遣唐使拜天神地祇于春日山下。去年风波不调,不得渡海,使人亦频相替。至是,副使小野石根重修祭祀也⑥菅野真道等《续日本纪》卷34,宝龟七年二月戊子条,第432页。。

可见祭祀由遣唐使主祭,祭祀之后如果不能按期发船,必须要更换使节重新祭祀方可出航。相应的,如前述天平宝字六年遣唐使船屡发不得成功,其结果是作为副使的石上宅嗣作为替罪羊遭到了罢免⑦菅野真道等《续日本纪》卷24,天平宝字六年三月庚辰条,第286页。。

8世纪的祭祀活动除了发船之前的祭祀,甚至会持续到遣唐使从唐朝回到日本才会结束。而且作为一项国家活动,在遣唐使从出发到回国期间,祈福活动遍布全国各地。而且每有出海不顺的情况出现,这种仪式的规模会不断扩大。承和五年,天皇诏令各令制国:

遣唐使频年却回,未遂过海……无论当国他国,择年廿五以上精进持经心行无变

者。度之九人……于国分寺及神宫寺。安置供养。使等往还之间。专心行道。令得稳平①藤原良房等《续日本后纪》卷7,承和五年三月甲申条,第75页。。

而同年的遣唐使出发以后,天皇恐有风波之变,“敕自遣唐使进发之日,至归朝之日,令五畿七道及十五大寺,转读大般若经及海龙王经”②不著撰人《日本纪略》前篇15,承和五年三月壬午条,《国史大系·5·日本纪略》,第499页。另见藤原良房等《续日本后纪》卷7,承和五年三月壬午条,第76页。。与之相对应的是日本对于自然条件认识也相当不足。《续日本纪》宝龟七年闰八月条所载:

先是遣唐使船,到肥前国松浦郡合蚕田浦……既入秋节,乃引还博多大津,奏上曰:“今既入秋节,逆风日扇,臣等望来年夏日,庶得渡海。”③菅野真道等《续日本纪》卷34,宝龟七年二月乙酉条,第429页。

事实上,秋季刮东北季风,应当是渡海的最佳时节,此时不渡,竟待明年夏季,殊不知夏季刮南风,难度更大。遣唐使中大量遇难的记载,想必多与此有关。从这一时期日本的造船和航海水平上来看,是不太可能掌握直接横渡东海的航路的。

相比之下,当时的新罗船在海上航行更有优势。当时的新罗船船体较小,没有遣唐船那样的不必要的构建。船只受海风、海浪作用面积小,不但不易翻船,而且船体损伤受到的伤害也能够降到最小④佐伯有清《最后の遣唐使》,第152页。。据韩国海洋大学教授姜祥泽分析,“古新罗船在建造两侧的时候连板子都在重叠组合后打入橡树榫子固定,所以很结实。由于古新罗船从前到后使用了很多砧木隔板(水密绝壁构造),船体底部即使全都碎裂,中间进水,仍能继续快速航行”⑤王忠田《韩国复原千年古船》,《中国船舶报》,2009 年10 月23日,第3版。。这或许是当时许多遣唐使在归航途中遭难,获救返唐以后选择从新罗或搭乘新罗船回国的原因。

综上所述,我们可以基本确定所谓南岛路,大致是从日本筑紫太宰府出发,经过值嘉岛及琉球诸岛南下,再从奄美岛沿附近岛屿到达福建沿海的福州或泉州附近海域,再北上经明州到达长江口南岸的苏州或北岸的扬州。返航时通常原路返回,但也不排除顺风而强行渡海至奄美岛或附近岛屿的可能。在较长一段时期里,这条航路甚至成为了唐日交流的唯一航路。除了遣唐使外,还有大量中国移民和在唐蕃客通过这条航路往来于两国间,8世纪末仍然有天竺人乘私人小船从此路到达日本⑥“是月,有一人,乘小船漂着参河国。以布覆背,有犊鼻,不着袴,左肩着绀布,形似袈裟。年可廿,身长五尺五分,耳长三寸余。言语不通,不知何国人。大唐人等见之,佥曰昆仑人。后颇习中国语,自谓天竺人。常弹一弦琴,歌声哀楚。阅其资物,有如草实者,谓之绵种。依其愿,令住川原寺,即卖随身物,立屋西郭外路边,令穷人休息焉。后迁住近江国国分寺。”见《日本逸史》卷8,延历十八年七月条,黑板胜美编《国史大系·6·日本逸史》,东京:经济杂志社,1897年,第74页。。尽管这条线路到了明清时代仍然作为与琉球国交往的航线而发挥着重要的作用,但是随着9世纪遣唐使热潮的衰退、东北亚各国政局的变化以及民间贸易的逐渐兴盛,唐日间一条更加便捷的航路正在悄然形成。

六、南岛线的衰退与早期大洋路的形成

正如前文所言,宝龟年间的遣唐使的航路与前代相比,发生了巨大的变化,从时间上看甚至更加接近于明代渡海航线。但这种变化并非意味着直接的跨洋航路的形成。宝龟八年遣唐使归航分成三批,如下表所示:

表二 宝龟九年遣唐使四船归国情况

根据所花费的时间可以看出,尽管出发的地点各不相同,但是除了第四船所用时间不详外,其他都在七八日左右,即便是彻底解体的第一船,其残骸也能够在漂流六日后漂到九州岛西海岸,无疑是利用了中日之间东海上所存在的环流,这是与以往南岛航线所不同的。然而该船是因为遭受风暴偏离了正常航线才误入此道;第二船具体路径不详,但与第一船同时同地出发,航行路径应当基本一致,虽然平安抵达,仍然应当看作是偶发性事件。

但是关于第三船的记录中却有一点很值得注意。宝龟十年初,乘第三船回国的小野朝臣滋野在奏疏中这样描述自己的归程:

九月九日,臣船得正南风,发船入海,行已三日,忽遭逆风,船着沙上,损坏处多,竭力修造,今月十六日,船仅得浮,便即入海,廿三日,到肥前国松浦郡橘浦①菅野真道等《续日本纪》卷35,宝龟九年十月乙未条,第444页。。

“得正南风”,意味着出海乃是北上,而第三、四两艘船都是从偏北的楚州和泰州出发,且第三艘船还漂流至耽罗岛,因此其路线很可能与承和六年遣唐使回国时一样,是“傍新罗以南归朝”。这在8世纪可能还是个例,但进入9世纪以后便逐渐为东亚各国的航海者所普遍接受,圆仁在《入唐求法巡礼行记》记载847年(唐大中元年,日承和十四年),唐商江长与新罗人金珍、金子白、钦良晖等43人“从苏州松江口发往日本国”②见圆仁《入唐求法巡礼行记》卷4,大中元年六月九日条,第200页。,是出海后先向北行至莱州界牢山后,又闻圆仁等在登州赤山,便顺道相接,再向日本出发,即为“长江口——莱州——新罗/日本”一线。也就是说,第三、四艘船很可能

是走的也是这一线①由于这一时期僧侣是借乘商船归国,而商船时常因贸易原因以及与地方官府交涉之原因停留较长时间,如金珍等在途经楚州时“付嘱楚州惣管刘慎言云云”,不宜将其所用时间直接与遣唐使船队比较。。也就是说,和齐明五年与大宝二年遣唐使类似,是沿朝鲜半岛南端或耽罗岛实现往返的。

8世纪中期开始,日本与新罗的关系发生了极为戏剧性的变化。天平八年(736),由于新罗无礼于日使,使得日本与新罗关系空前紧张,国内长期盛行“新罗征讨论”。天平宝字三年(759),左大臣藤原仲麻吕趁唐朝发生安史之乱,制定了“新罗征讨计划”,但是由于与孝谦上皇不和而搁浅②参见河内春人《詔勅·処分にみる新羅観と新羅征討政策》,《駿台史学》108号,1999年2月,第23—42页。。在此之前日本与新罗关系已经逐渐缓和。752年,新罗王遣王子金泰廉为首的朝贡使节团到日本去拜谒。新罗代表团共有700多人,其中入朝平城京者有370余人。日本朝廷对新罗的来贡大为惊喜,朝廷立即“遣使于大内(天武、持统两天皇陵)、山科(天智天皇陵)、惠我(应神天皇陵)、直山(元明、元正两天皇陵)等陵,以告新罗王子来朝之状”③汪高鑫《东亚三国古代关系史》,北京工业大学出版社,2006年,第99页。。宝龟十年(779),新罗派使者金兰荪赴日交好;同年二月,以下道朝臣长人为首,组成遣新罗使,赴新罗迎接由陆路回国的遣唐判官海上三狩等人,并于同年五月顺利回到日本④菅野真道等《续日本纪》卷35,宝龟十年二月甲申条,第447页;宝龟十年七月丁丑条,第450页。。而次年(780)新罗惠恭王崩,因王位继承问题发生暴乱事件,新罗由此进入了政治局势动荡的“下代”。此后东亚地区各国之间的政治交流逐渐式微。而这一变化也引起了唐日之间的交流形式乃至航路的改变。

一方面,东亚政治环境的变化使得遣唐使热潮逐渐衰退。安史之乱后,藩镇割据使得唐王朝逐渐衰落下去。而日本逐渐结束了制度学习的阶段,遣唐使的意义下降,而成本风险又极高,到了10世纪初终于停止。取而代之的是,“新罗商人赴日贩卖唐货,正好迎合了日本统治购求唐货的欲望”⑤张声振等《中日关系史(第一卷)》,社会科学文献出版社,2006年,第154页。。而这时国内遣唐使热潮已经衰退,面对日益增加的新罗商人,采取了默许纵容的态度。至此,北方航道完全开通,不再存在“新罗梗海道”的问题了。

另一方面,8世纪末东亚政治局势的激变促进了民间海上贸易的发展。由于内乱使官方交通受到阻滞,但却为海上走私贸易的兴起创造了条件。宝龟九年(778)回国的遣唐使中大概已经有遣唐使船队雇用的新罗船员了。到了9世纪前期,“聚集于山东半岛一带的新罗人特别是新罗海民利用地方藩镇的贸易放宽政策,凭借其有利的地理位置和丰富的海上经验……在唐日贸易中起了主体作用”⑥吴玲《九世纪唐日贸易中的东亚商人群》,《西北工业大学学报(社会科学版)》,2004年9月,第20页。。在圆仁《入唐求法巡礼记》中,曾经多次提到了新罗商人。新罗商人频繁来往于东亚海上,拥有数量众多的谙熟海路、善于驾船的新罗水手。如承和五年(838)圆仁来唐船队中的金正南,其不但担任了翻译和向导工作,甚至负责购置遣唐使归国之船⑦“为定诸使归国之船,更向楚州发去”,“更雇新罗人谙熟海路者六十余人,每船或六或七或五人日”。参见圆仁《入唐求法巡礼行记》卷1,开成四年三月十七日条,第12页。。新罗船只长期活跃于东亚海域,据《行记》记载,圆仁一行上岸之后,“虽经数日,未有州县慰劳”,而地方官员解释是:

从先导新罗国使而与本国一处,而今年朝贡使称新罗国使,而相劳疏略。今大使等先来镇家,既定本国与新罗国异隔远邈,即县州承知,言上即毕①圆仁《入唐求法巡礼行记》卷1,承和五年七月廿日条,第6页。。

显然,地方官会将日本的遣唐使队误认为是新罗船队,必然是因为新罗船只频繁地出现在长江口。赴日的新罗商人也相当之众,自814年起至847年,见于史籍的新罗民间商人赴日记载就有十二次②参见吴玲《九世纪唐日贸易中的东亚商人群》 “唐商人渡日情况列表”,《西北工业大学学报(社会科学版)》,2004年9月,第18—19页。。

而能够直接跨海的大洋路,也正是在这一时期逐渐形成的,新罗商人在其中做出了重大贡献。在没有罗盘的时代,在这条航路上航行既无法准确判断方向,也不像“南岛路”有众多的岛屿作为参照,一路上只能凭借有经验的水手的感知方位,而这对长期行驶在唐日之间的新罗水手来说有当仁不让的优势。以明州为据点的大唐商人同样功不可没。正是明州港的繁荣和明州商人团的崛起推动了这条航路的形成。据《日本三代实录》记载:

其(值嘉岛)海滨多奇石,或锻炼得银,或琢磨似玉。唐人等好取其石,不晓土人③藤原时平《日本三代实录》卷28,贞观十八年三月条,第372页。。

这则记载反映出9世纪中期的唐商人对于值嘉岛附近之物产情况已经相当熟悉,甚至开始在岛上采矿锻炼,意味着在唐日之间必然已经形成了一个较大的商人群体,从而需要一条更加近便快捷的新航路。

此外,从9世纪留存下来的其他一些关于当时海上商人来往的记载中可以发现,这一时期船只往返于筑紫与江南地区之间所用时间普遍要短于之前遣唐使船队的往返用时。如名僧宗睿就于865年七月随唐商李延孝赴日,从明州出发抵达九州只用了三天④“八年,到明州望海镇。适遇李延孝,遥指扶桑,将泛一叶。宗叡同舟,顺风解缆,三日夜间,归着本朝。”见《日本三代实录》卷45,元庆八年三月廿六日条,第555页。。从日本到达明州的时间也大大减少,根据《安祥寺惠运传》记载,842年日僧惠运随唐商李处人入唐,从值嘉岛出发到达温州乐城县玉留镇也仅仅用了六天时间⑤参见吴玲《九世纪唐日贸易中的东亚商人群》,“唐商人渡日情况列表”,《西北工业大学学报(社会科学版)》,2004年9月,第18—19页。。不但远远短于遣唐使沿南岛路来唐所用的一个月以上的时间,甚至短于沿北路来唐所用的时间。可见在大唐商人的推动下,从明州及附近往返日本与大唐之间的航路成为了定制,除了将大量物品运至日本进行贸易外还大量搭载日本入唐僧侣往返,在唐日交流中发挥着重要作用。

尽管当时已经有不少的商人认可了这条新航路,但是直接横跨东海的航程仍然是十分危险的行为。《行历抄》中也记载了仁寿三年(853)8月15日,圆珍等乘商人钦良晖等的船,从肥前国值嘉岛鸣浦出发,却遇上风暴而被吹抵福州连江县的情况⑥圆珍著,白化文、李鼎霞校注《行历抄校注》,首都师范大学出版社,2004年,第3页。。与南岛路上

以触礁为主的近岸海难不同,发生在大洋路的海难由于多是船体完全受损,而且漂流时间较长,因此船员获救的几率极低,留下的记载也相对较少。事实上,即使到了明清时期,在这条航路上遇到风暴而导致漂流的情况也绝不少见。因此在这一时期,横跨东海的航路在一定程度上体现出其优越性,但与传统的沿南北诸岛航行的线路相比仍然是不成熟的。

七、结 论

自新罗统一朝鲜半岛后,由于政治原因,中日之间传统的经朝鲜半岛往来的交通路线被阻断。在此之后,唐朝与日本之间形成了两条相对稳定的航路,即8世纪遣唐使所走的“南岛路”和9世纪形成并迅速走向繁盛的“大洋路”。前者继承古代先民赴日道路而逆之,从九州太宰府出发,经值嘉岛南下经奄美岛及南方诸岛,在由台湾或附近岛屿到达福建沿岸,再向长江口附近的苏州、扬州进发,归程则沿此路返回;后者则是在原先以济州岛为中介的航路基础上,逐渐演变成依靠季风与洋流的直接跨海航路。

在8世纪的大部分时间内,在北路(朝鲜路)不通,“大洋路”尚未形成的情况下,南岛路是遣唐使来唐的唯一路径,承载着中日两国交往的重要使命。除此之外,唐朝东南沿海的居民以及自南亚、东南亚而来的僧侣们也通过这条航道到达日本,给日本带去了先进的技术和丰富的佛教文化资源,促进了日本社会发展。而随遣唐使团队而来的船员、商人也参与到了江南地区的贸易活动中,为江南诸港的迅速发展和走向国际化创造了条件。

然而随着8世纪末9世纪初在新罗和中国江南一带民间贸易团体的出现,民间海上贸易作为一种新的交流形式而兴起并很快繁荣起来,以新罗为中心的民间海上贸易网开始形成。在遣唐使热潮消退的同时,伴随着东亚各国政治局势的动荡和航海技术的提升,新的跨海航路由海上民间商人们正式开辟。凭借这条道路,唐日两国的交往并没有因为遣唐使的停派而停止,并为9世纪后期乃至唐朝灭亡之后中日两国民间交流的持续发展创造了条件。而从明州跨海直航到日本的航路则成为了宋代以后重要的“大洋路”,《新唐书》将“繇明、越州朝贡”作为日本人赴唐的唯一记载也足见其影响之甚远。

由于“南岛路”作为唐日之间主要的海上交通路线的时间实际上并不长,后世的文献记载中也往往不见其踪迹①南宋末年日本僧所绘的《舆地图》(现藏于日本京都东福寺栗棘庵)中所记载的海道也只有两条:一条是起于庆元府蟹浦,沿海岸北上的“过沙路”,另一条是从定海县,东渡大洋至日本,总称“海道舟舡路”。,但却不能否定其在中日交通史上的重要地位。随着15世纪琉球国的建立与统一,这条“由福建经琉球至日本”的方才航路重现生机,成为了明朝文献中所记载的“福建日本针路”。直到今天,这条一千五百多年前开辟的航路上,仍然行驶着往来于中国大陆、台湾以及日本之间的邮轮,发挥着和千年前一样乃至更加重要的作用。

【附录】 东亚海域洋流概图

注:本图根据郑沛楠博士论文《黑潮对日本海边界环流的影响》中“中国近海冬季主要流系”图(第10页)制作。地名标注参考榎本涉:《僧侶と海商たちの東シナ海》扉页插图。

解释:

① 此处即为近岸季风洋流。此处为冬季时洋流,为南下洋流;夏季当为北上洋流。

② 此处即为“东海逆时针环流”,“大洋路”大致与之重叠。

(本文作者为南京大学历史学系2012级本科生)

“The South Islands Route” and the Maritime Traffi c between Tang Dynasty and Japan from Eighth to Ninth Century

Liang Wenli, History Department, Nanjing University

With the flourishing of Buddhism and the establishing of Japanese legal system, the ancient Sino-Japanese communication reached a new height in eighth to ninth century. During the same period, some new seaways began to appear on the East China Sea, which replaced the traditional routes via the Korean Peninsula and became important traffi c routes between Tang Dynasty and Japan over a period of time. However, there are too many suspicions on classical views about one of the routes called “the South Islands Route” due to the lack of the primary sources, which results in heated arguments in the academia for a long time. According to the historical documents on the geographical environment, the location of

The East Asian Seas; The Seaways between Tang Dynasty and Japan;Japanese envoys to Tang Dynasty; The South Islands Route; The Crossing-Sea Route; The East Asian Merchants

* 梁文力同学《“南岛路”与8至9世纪唐日之间的海上交通》一文本是他在大二上学期(2013年下半学年)提交给“海域史亚洲史专题”课程的期末作业,水平远超同龄诸生,今年春季经任课老师稍加修改,参加第九届中国“史学新秀奖”评选,并荣获二等奖。兹荐与集刊发表,以励其向学之心。——南京大学历史学系陈波讲师。

the seaports, the ship technology and other aspects, this article argues that “the South Islands Route” is indeed the main seaway in eighth century, which had been utilized by Japanese envoys to Tang Dynasty. And the seaway from the Yangtze River Delta direct to Japan named “the Crossing-Sea Route” was a new route, which was opened at the end of eighth century to early ninth century based on the requirement of the civil trade.