技术哲学经验转向的逻辑进路

郑晓松

技术哲学经验转向的逻辑进路

郑晓松

20世纪80年代中期,建构主义从科学知识社会学中移植到对技术的哲学研究,一种新的技术哲学——技术的社会塑形理论——不断发展壮大。通过采用社会学研究纲领对传统技术哲学进行批判,技术的社会塑形论从经验维度实现了理论重建,同时也推动了技术哲学在20世纪90年代出现经验转向。

技术哲学;社会建构;技术系统;经验转向

经验转向无疑是近20年来技术哲学发展史中最瞩目的事件。1998年,埃茵霍温理工大学的P.克罗斯(Kroes)和A.梅莱斯(Meijers)提出“技术哲学的经验转向”研究纲领,此后,有关经验转向的论著如《技术哲学中的经验转向》《美国技术哲学中的经验转向》《技术哲学研究中的新方向》等相继出版;更为重要的是,形成了一个以荷兰学派为中心的、引领技术哲学发展潮流的科学共同体。作为一种与传统技术哲学完全不同的研究范式,经验转向并不是由克罗斯和梅莱斯提出研究纲领后就突然兴起的。经验转向的发生有其理论背景和依据,笔者认为,技术哲学的经验转向隶属于广义的科学知识社会学运动,其发展经历了以下逻辑进路:科学知识社会学→技术的社会塑形论→对传统技术哲学的社会学批判→经验维度的理论重建→经验转向的两种路径。因此,从根本意义上讲,是社会学研究范式的盛行影响、推动了技术哲学的经验转向。

一、社会建构:从科学到技术

通常认为,美国社会学家贝格(P.Berger)和德国社会学家卢克曼(T.Luckman)在1966年合著的《实在的社会建构》一书中首先正式使用“社会建构”这一概念,基本意思是强调实在不是发明的,而是通过社会制造出来的。对于社会建构主义的内涵,《剑桥哲学辞典》的解释得到了普遍认可:“社会建构主义,它虽有不同形式,但一个共性的观点是,某些领域的知识是我们的社会实践和社会制度的产物,或者相关的社会群体互动和协商的结果。温和的社会建构主义观点坚持社会要素形成了世界的解释。激进的社会建构主义则认为,世界或它的某些重要部分,在某种程度上是理论、实践和制度的建构。”①Robert Audi,The Cambridge Dictionary ofPhilosophy,London:Cambridge University Press,1999,p.855.概括来讲,相较于传统理论,社会建构主义在内涵方面实现了三个层次的转变:(1)从本质主义到建构主义的转变,强调知识的建构性。(2)从个体主义转向群体主义,强调知识建构的社会性。(3)从决定论转向互动论,强调知识“共建”的辩证性。

社会建构主义真正产生广泛的学术和社会影响始于20世纪70年代,这其中,最让人关注的莫过于科学哲学领域中科学知识社会学的兴起、壮大。以巴恩斯(Barry Barnes)、布鲁尔(David Bloor)等为代表的爱丁堡学派提出的“强纲领”认为:所有的人类知识,包括自然科学知识和人文科学知识,只不过是社会因素建构起来的一种信念,因而它们都是相对的,必须取决于一定的社会,因此,处于不同文化历史中的社会群体,基于不同的“社会意象”形成不同的信念,拥有不同的知识体系。“强纲领”是一种极端的社会建构主义思想。其后,以柯林斯为主帅的巴斯学派修正了“强纲领”的不足,并加以精致化,提出“相对主义经验纲领”,用以说明科学知识的社会建构。柯林斯认为,科学的本质是“争论”,科学知识只不过是相关行动者之间“协商”或者“谈判”的结果,因而在科学知识的建构中,社会的因素起着决定性作用,科学的研究对象——自然世界本身并没有多大甚至没有任何影响。在英国本土之外,以拉图尔(B.Latour)和伍尔伽(Woolgar)为代表的“巴黎学派”、以塞蒂娜(Cetina)为代表的“柏林学派”,侧重于实验室研究和文本分析,集中考察了科学事实和科学表述的社会建构。

科学知识社会学在之后的一二十年里很快席卷了整个西方科学哲学领域,在当时,科学知识社会学俨然成了科学哲学的代名词。但由于把建构主义引入到对科学的哲学反思中,科学知识社会学从一开始就面临着如何保证自然科学所体现的“实在性”和“客观性”的难题。平奇(T.J.Pinch)和比克(W.E.Bijker)在跟随柯林斯进行研究时也发现了这一困境:尽管科学知识是具有社会观念的科学家通过“主观意识”建构起来的,是科学家之间相互争论或者协商的结果,但由于自然科学本身具有“反身性”特点,它所指涉的对象——自然世界却是实在的、客观的,也正基于此才能保证自然科学知识的“真理性”。平奇和比克意识到,和科学相比,技术不存在这一问题,或者说技术作为一种人造物同自然客体基本没有什么关联,因此,将知识社会学的建构主义方法特别是柯林斯的“相对主义经验纲领”推广到技术哲学中是合理的、可行的。在1982年的欧洲科学技术研究协会的一次会议上,平奇和比克倡导用社会建构主义的方法研究技术,“我们尤其认为,在科学社会学中盛行的、在技术社会学中正在兴起的社会建构主义观点为研究提供了一个有用的起点。我们必须在分析经验意义的基础上提出一个统一的社会建构主义方法”①T.J.Pinch and W.E.Bijker,“The Social Construction of Facts and Artifacts”,in The Social Construction of Technological Systems,edited by W.E.Bijker,T.P.Hughes and T.J.Pinch.Cambridge,Massachusetts:The MIT Press,1987,p.17.。此后,麦肯齐(D.Mackenzie)、休斯(T.Hughes)、威廉姆斯(R.Williams)等加入到相关讨论中,先后出版《技术的社会塑型》、《技术系统的社会建构》和《构造技术/建构社会》一系列论文集,从而宣告一种新的技术哲学——技术的社会塑形论(Social Shaping of Technology,简称SST)正式诞生。

二、技术的社会塑形论:理论批判与经验重建

以平奇和比克为代表的技术的社会塑形论首先做的工作是批判传统技术哲学中的技术概念。

什么是技术、技术的本质是什么是技术哲学的基础和核心问题。按照美国技术哲学家卡尔·米切姆(CarlMitcham)的划分,传统技术哲学在讨论技术的本质时,主要把技术区分为四种不同的基本类型:“①技术作为客体;②米切姆:《技术哲学》,载吴国胜编:《技术哲学经典读本》,上海:上海交通大学出版社2008年版,第23页。技术作为过程;③技术作为知识;④技术作为意志。”②技术作为客体的观念实际上把技术与技术的人工制造物等同起来,在这种观念看来,技术只是某种工具、设备和消费品而已;技术作为过程的观念把技术理解为人类使用工具的活动或者过程,这种观点很难把技术活动同人类其他需要工具作为媒介的活动区分开来;技术作为知识,侧重于某种技术为什么能从一个人传授给另一个人,这说明技术内在的具有某种可以规范化的理论或者知识形态的东西,从而可以将描述性的定律系统化,或者提供一个概念框架对其进行解释;技术作为意志的观念认为,技术作为某种人造物,体现了作为技术主体的人类的目的、愿望和选择,因此,技术只不过是人类主观意志的外化和延伸。

技术的社会塑形论从建构主义的角度对传统技术哲学的技术概念进行了深入剖析和批判。在技术的社会塑形论看来,传统技术哲学仅仅偏执于思考技术在形而上学层面的纯理论问题,根本不关注技术在政治、经济、伦理等诸多具体的社会实践方面的意义,因而技术只是一个抽象的、大写的整体,是哲学思维考察的总体对象而已,至于技术这只黑箱里面究竟是什么东西,哲学家不屑于了解,也不愿意了解,认为这些只是工匠们的形而下层面的东西。此外,传统技术哲学中的技术概念只是一个与人类主体对立的抽象客体,完全独立于具体的社会框架之外,没有任何经验和实践内容。因此,必须将社会学维度的建构主义引入到对技术概念的理解之中。“技术及其形成与历史的、经济的、政治的、心理的以及社会的因素密切相关。”①Donald Mackenzie,“The Social Shaping of Technology”,in The Social Shaping of Technology,edited by Donald Mackenzie and JudyWajcman,Philadelphia:Open University Press,1985,p.5.在社会建构主义看来:“我们的技术反映我们的社会。技术再生产体现着专业的、技艺的、经济的和政治的因素的相互渗透的复杂性。……‘纯的’技术是没有意义的,技术总是包含着各种因素的折中。”②Thomas F.Misa,“Controversy and Closure in Technological Change”,in Shaping Technology/Building Society, edited by W.E Bijker and John Law,Cambridge,Massachusetts:The MIT Press,1992,p.121.

技术的社会塑形论还集中批判了经典技术哲学形上思辨、片面追求哲学规范性的研究方法。海德格尔是经典技术哲学中对技术进行纯粹哲学思辨的巅峰。在《技术的追问》一文中,海德格尔立足于人类生存的视角,通过对技术这一概念进行词源学考察,把技术同真理的“敞开”联系在一起:“技术是一种解蔽方式。技术乃是在解蔽和无蔽状态的发生领域中,在αληθεια即真理的发生领域中成其本质的。”③海德格尔:《技术的追问》,载《海德格尔选集》(下),孙周兴选编,上海:上海三联书店1996版,第932页。在他看来,现代技术同样是一种解蔽,但其本质是“座架”(Ge-stell)——按“促逼”的要求摆置着人。在海德格尔那里,技术是一个抽象的整体,是哲学反思的总体性对象;技术特别是古代技术被拔高到人类的本真认识或者真理发生的崇高境界,完全没有经济、政治、实践等社会因素包含其中。技术的社会塑形论认为,由于立足于纯粹哲学的立场,以海德格尔为代表的经典技术哲学只看到技术的形而上学问题,他们对技术的抽象思辨只是一种关涉前提性的先验分析,因而只是站在具体的技术的外围去理解和批判技术,对于技术内部究竟是什么、技术如何产生以及技术的进化过程等重大问题漠不关心,这也直接导致了哲学家与技术专家的分裂:一方面,哲学家不屑于也不愿意了解社会生活中的具体技术的演化进程;另一方面,对于科学家和技术工作者而言,哲学家的理论和思考是玄而又玄甚至荒谬的。总之,在技术的社会塑形论看来,因为抽象思辨方法的局限性,尽管传统技术哲学始终在反思诸如技术的本质等形而上学问题,但实质上却并没有深入到具体的技术实践活动内部,在这个意义上,对于传统技术哲学而言,技术始终是一个没有真正打开过的黑箱。

在批判经典技术哲学的同时,技术的社会塑形论希望借助于社会学的研究纲领和方法,从经验的维度实现技术哲学的重建。技术的社会塑形论认为,打开技术的黑箱,必须摒弃纯粹的抽象思辨,采用社会学的案例研究和经验描述的方法。作为技术的社会塑形论中“行动者网络”研究路径的领军人物,拉图尔在不同场合经常对别人声明:“我的工作一直是从事‘经验哲学’的实践研究,也就是说,借用社会学中的实地考察(field work)的方法来解答哲学所提出的问题。这就是我为什么以转向实验室研究为前提来理解科学真理的原因所在;当我希望了解技术时,我着手描述地铁的项目;当我希望理解法律时,我在法国最高法院进行调查研究。总之,两者之间无法分割,我既是一名哲学家,也是一名社会学家。”①成素梅:《拉图尔的科学哲学观——在巴黎对拉图尔的专访》,载《哲学动态》,2006年第9期。平奇和比克在《事实和人造物的社会建构》一文中,系统描述了19世纪自行车从诞生到不断进化演变的全过程,通过这一案例研究来论证技术是由社会因素建构起来的理论:技术作为一种人造物,其设计和制造取决于一定的社会需求,不同文化语境中的群体对其给予不同的解释和要求;不同群体之间的利益冲突引发争论并最终达成共识,推动技术制造物不断进化、完善。由此可见,技术的意义是由与之密切关联的社会群体赋予的。托马斯·休斯(Thomas P.Hughes)通过爱迪生发明电灯的案例研究,生动地阐述了其“技术系统”理论。在他看来,爱迪生发明电灯时,身兼多重角色:(1)科学家,因为他熟知欧姆和焦耳定律,这些是发明电灯的理论前提。(2)企业家,发明电灯是为了实现所在企业的利润最大化,说白了,是为了赚大钱的目标。(3)创业者和被投资人,当时照明市场上占主导地位的是煤气灯,爱迪生敏锐地觉察到白炽灯相较于煤气灯的潜在优势和巨大市场,如果创业成功会大有可为;由于白炽灯的研究和推广需要巨大的财力来推动,他的企业一开始就接受了来自摩根家族的大量投资。由此可见,科学、经济和市场等社会因素在技术产生和进化过程中具有决定性作用。

三、社会学研究范式:从社会塑形到经验转向

技术哲学发生经验转向的根源是什么?对于这一问题,很多学者从技术哲学的理论逻辑内部寻找原因。克罗斯认为,技术作为一种特定的人造物体现着“结构主义”和“功能主义”的二元属性:一方面,技术人造物是人所设计的具有特定意义的物理结构,因而其适合于物质世界的自然对象,这可以说是技术的“物理特质”,也是技术不同于科学以及人类其他精神产品最重要的内容;另一方面,技术人造物这个物理结构承载着作为设计主体的某种意志,因而表现出人类的特定意向功能,这可以理解为技术的“精神特质”,也是技术与人类其他精神产品相类似的形而上的内容。在克罗斯看来,研究技术的“物理特质”必须深入到具体技术本身,以求打开技术的黑箱,因而需要社会学的经验描述方法和案例研究的方法;研究技术的“精神特质”,只需从外围把技术视为人类对象物的抽象总体,进行形而上学层面的理论思考就可以。对技术的哲学反思必须兼顾这两个方面的特质,其中,“物理特质”方面的思考是基础的、前提性的。但是,在传统技术哲学那里,往往只顾及甚至偏执于对“精神特质”的反思,完全忽视对技术的“物理特质”的思考。因此,技术哲学发生经验转向,开始用社会学描述的方法研究技术也是自然而然的事情。

但是,仅仅从技术哲学理论内部寻找经验转向的发生原因留下一个很大的疑问:既然技术人造物具有二元本性,那么这一事实就是客观存在的,就是说不同年代无论是当代技术还是以前的技术都具有这种二元本性,那么技术哲学中的经验转向为什么恰恰发生在20世纪90年代,而不是发生在四五十年代或者其他时期呢?因此,思考经验转向的原因还应该从外部,从20世纪八九十年代整个科学技术哲学发展的大背景中寻找原因。从这一角度看,笔者认为,技术哲学中发生的经验转向是20世纪八九十年代蓬勃发展的技术的社会塑形论的理论拓展的必然结果。严格来讲,是技术的社会塑形论的社会学研究范式影响、推动了技术哲学的经验转向,这样就不难理解,为什么经验转向的两个向度——面向社会的转向和面向工程的转向与之前的社会塑形论的两种研究路径——社会建构论和技术系统论在理论逻辑上一脉相承。

通过批判技术自主论,技术的社会塑形论逐步形成了建构主义的研究路径。技术自主论兴起于20世纪60年代,代表人物是雅克·埃吕尔(Jacques Ellul)和兰登·温纳(Langdon Winner),技术自主论的核心思想是:“(1)它是人工的。(2)在涉及价值、观念和国家时,它是自主的。(3)它在一个封闭的循环内是自我决定的,像自然一样,它是一个封闭组织,这允许它独立于所有的人类干预而自我决定。(4)它按照一种因果的,而非目的导向的过程发展。(5)它通过手段的积累而形成,手段先于目的建立起来。(6)它的所有部分都相互纠结在一起,以致不可能分开它们,不可能单独地解决任何一个技术问题。”①埃吕尔:《技术秩序》,载《技术哲学经典读本》,上海:上海交通大学出版社2008年版,第120页。在技术与社会的关系问题上,自主论强调技术决定社会,“既然技术已成为新的环境,所有的社会现象就都置身其中”①埃吕尔:《技术秩序》,第120页。。但是,在社会塑形论看来,技术自主论存在诸多理论问题,首先,其“技术决定社会”的理论视角太过表面化,仅仅看到业已形成的技术对当今人类社会生活的影响,却不关注现成的技术是如何形成和进化的,技术对社会有直接影响的观点太过简单。问题的关键在于:“社会学家倾向于关注技术的‘影响’,技术转变对社会的‘冲击’。这是一种很有实效的关注,但却留下一个先在的、可能更重要的问题,而这个问题没有被追问因而也没有得到解答。究竟是什么形成正在发生‘影响’的技术,一直以来是什么导致了我们正在经历其“冲击”的技术的转变?”②Donald Mackenzie,“The Social Shaping of Technology”,in The Social Shaping ofTechnology,p.2.其次,技术所谓自我生成、自我进化的“自主”力量根本不存在,“技术进化并不是依赖于自身内部必要的技术或者科学的逻辑。技术并不拥有某种固有的动能”③Ibid.,p.3.。因而技术决不是一种自主的力量,它只不过是人类活动的媒介和工具。最后,技术的形成离不开社会的参与,推动技术生成、进化的决定力量是政治、军事、经济、资金以及消费需求等社会因素,同样,技术的意义也是由特定的社会群体赋予的,因此,必须用建构主义的方法来研究技术的社会形成过程,主张技术对社会学开放,即运用社会学方法去考察社会的、体制的、经济的和文化的力量对技术形成的作用。

以托马斯·休斯为代表的技术系统论是另一种重要的研究路径。休斯认为,当代社会中的技术,已经不是单纯的人工制造物或者人类某种使用工具改造自然界的活动,当代技术的本质是一个类似于芒福德“大机器”(mega-machine)概念的技术系统,“技术系统包括了混乱的、复杂的、解决问题的组份”,“技术系统的组份中含有技术人工物,如涡轮机、变压器以及电灯和电力系统中的传输线;但技术系统也包含了组织,如制造公司、公用事业公司、投资银行,他们还将通常被称为科学的组份也融合进来,如书籍、文章和大学教育以及研究计划”,此外,“立法性质的人工物,如规章制度也可以是技术系统的一部分”。④Thomas P.Hughes,“The Evolution of Large Technological Systems”,in The Social Construction of Technological Systems,p.51.休斯认为,系统内部各个组份之间相互作用(interaction),系统内部的某些组份与外部环境发生关系进行动量交换,导致这部分的技术群簇快速发展从而使该组份产生突出部分,这也直接导致它们与系统内其他技术群簇产生落差,休斯将这种落差命名为“退却突出部”(reverse salient)。“退却突出部”充分体现了技术进化的内在机制和动力。总之,在休斯看来,一方面,技术与经济、政治、军事、伦理等社会因素密不可分,形成了社会、技术的“无缝之网”;另一方面,科学与技术相互渗透、融合,科学的技术化和技术的科学化趋势日益明显,与此同进,工程师、技术工作者和科学家的界限也不再清晰。

社会建构论与技术系统论直接启示和影响了经验转向的两个向度。荷兰学者P.布瑞(Brey)把经验转向总结概括为两类:面向社会的经验转向和面向工程的经验转向,这得到学界的一致认同并形成共识。面向社会层面的经验转向发生于20世纪80年代,代表人物有伯格曼(A.Borgmann)、拉图尔、哈拉维(Donna Haraway)等。与传统技术哲学主要思考技术的形而上学问题截然不同,面向社会层面的经验转向主要关注技术与社会实践的问题,比如技术与经济、技术与伦理、技术与政治,等等,阿特胡斯(H.Achterhuis)主编的论文集《美国技术哲学:经验转向》里收录的论文大都体现了技术与社会实践的主题。在研究纲领上,按照克洛斯的理解,面向社会层面的经验转向发生了三大转变:一是研究主题由单一的使用者阶段转向技术人工物的设计、研发、生产和使用阶段;二是研究层次由高度抽象和普遍的层次转换到具体的情境化层次;三是研究方法由传统的批判方法转向侧重于分析和描述的方法。不难看出,面向社会层面的经验转向吸收借鉴了技术的社会塑形论的社会学的研究纲领和方法,同样强调通过建构主义的观点来理解技术与社会的关系,可以说它们之间具有高度的理论亲缘关系。此外,拉图尔作为经验转向的开创者本身就是社会塑形理论的重要代表人物。

面向工程的经验转向发生于20世纪90年代到21世纪初,代表人物有米切姆、皮特、克洛斯和梅耶斯等,主要思想集中体现在《技术哲学新方向》、《技术哲学的经验转向》以及近期出版的《科学哲学手册》第9卷——《技术与工程科学哲学》等著作中。面向工程的经验转向要求对“技术本身”进行哲学思考,当然这里的“技术本身”是指社会生活中具体技术的进化过程和相关联的各方面,皮特明确指出:“当我们给出我们这个世界和生活中技术带来的后果的评价时,这里有个先决条件,即首先要理解我们所知道的技术,以及理解我们如何知道我们所知道的是可靠的。”①潘恩荣:《技术哲学的两种经验转向及其问题》,载《哲学研究》,2012年第1期。另一方面,面向工程的转向尤其强调工程在当代技术视域中的重要意义,认为技术哲学应该更详尽地描述工程活动,关注各种工程案例所承载的哲学意义。米切姆呼吁哲学家应该严肃认真地对待技术,技术哲学研究不能将工程话语(engineering discourse)排除在外。概括来讲,工程转向基于这样一个问题:与以前的技术相比,当代技术的本质究竟是什么。今天,科学、技术与社会已经高度融合,科学技术化、技术社会化的趋势日益明显,特别是一些重大技术项目越来越以规模化、社会化、系统化工程的形式出现,传统意义上的实验室内的“单纯技术”已经不复存在,技术往往与社会需求、投资、市场甚至军事等因素紧密结合在一起,因此毋宁说,当代技术与传统技术的本质区别就是其工程性的特点。通常认为,工程是一个以技术为核心、集成科学、经济、社会、政治等因素的系统,结合前面关于休斯的技术系统论的诠释,很明显,面向工程的经验转向在思想资源上无疑受惠于休斯,因为休斯早已明确地从整体主义的立场提出技术与社会之间“无缝之网”以及关于构成技术系统的各种组份及其相互作用、进化等理论,这些理论清楚地揭示了当代技术所体现的工程属性。

四、结语:问题与思考

按照克洛斯的看法,经验转向虽然借助社会学的纲领和方法批判传统技术哲学,但不是要把技术哲学变为一种纯粹描述性的经验科学,它仍然是以哲学反思为基石,只不过强调回到具体的技术本身,从而获得必要的经验根据。经验转向的目标是实现哲学的规范性和社会学的描述性的有机整合,从而批判性的反思当代技术。纲领归纲领,但问题是,经验转向后的技术哲学,由于太过依赖于案例研究,关于技术活动的描述性内容太多,给人的感觉是已经失去了哲学的维度,模糊了和经验科学特别是社会学的界限。

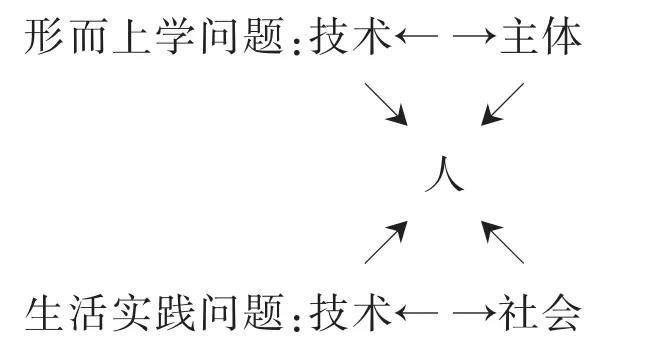

既然仍然是技术哲学,那么哲学思辨、哲学的规范性和批判性必须还是基础和核心,经验描述、田野考察、案例分析只不过是一种手段。的确,不能抽象地谈论技术,而应该面对具体的技术在实验室和社会中的进化过程,但同时,必须是用一种哲学的理论化思维走进实验室,关注社会化的技术,否则技术哲学与技术社会学甚至与科学读物并无二致。但是,如何实现规范性和描述性的统一,以达到批判性地反思当代技术的目标呢?笔者认为,技术所涉及的问题,无论是纯粹理论层面的还是现实生活层面,都始终和人关联在一起。关于人、技术、社会在不同语境下呈现的问题之间的关系和结构,如下图所示:

因此,经验转向是必要的,但经验转向后的技术哲学必须走向一种人性化的综合,因为无论关于技术的哲学思考还是社会学思考,最终核心都是人的问题,是人性的问题。

(责任编辑:张琳)

B813

A

2095-0047(2015)02-0141-09

郑晓松,上海社会科学院哲学研究所副研究员。