反思城镇化进程中苏北农村小城镇环境空间的发展

李文娟+季荣+王建立+李甜甜

[摘要]快速城镇化背景下,苏北农村小城镇逐步摆脱了“一穷二旧”的面貌,人们的生活条件有了很大的改善,甚至部分村镇已达小康水平,但发展过程中土地过度开发、人地矛盾突出、生态环境遭受严重破坏、传统地域性村镇环境景观面貌丧失等问题也日趋严重。城镇化发展的经验值得总结,也需要反思,本文从土地利用、经济发展、生态环境、人文景观和可持续发展等领域,对苏北农村小城镇环境空间的可持续发展提出了思考与展望。

[关键词]反思 苏北 农村小城镇 环境空间

近20年来,随着江苏省城镇化进程的推进,城乡发展加快融合,苏北农村小城镇的经济社会发展亦取得了明显成效,在肯定苏北城镇化发展成效的同时,也应清醒地看到因多方面的原因,苏北农村城镇化产生了一些突出的问题,特别是当前环境空间发展中面临着不少困难和问题。城镇化发展的经验值得总结,也需要反思。

一、苏北农村小城镇环境空间发展面临的问题

20世纪80年代以来,我国改革开放政策和农村体制改革,激发了苏北农村的发展活力,加快了苏北地区农村城镇化的进程。苏北小城镇的建设发展借鉴了苏南、温州、以及广东等发达地区小城镇的发展经验,在城镇规模、经济发展等方面有了较大的转变,但总体环境空间却呈现了以下问题:

1、土地资源开发严重

在发达国家城市发展历程中,城市化是缓和人地矛盾的有效方法之一。以日本为例,从1946年-1980年,农业人口比重从47%降到了18%,而耕地资源有效地增加了3%。我国的情况恰恰相反,农村小城镇人口的增加反而加剧了人多地少的矛盾。如盐城市非农业人口比重由1985的14.3%上升至2014年的45.2%,耕地面积却下降了11.5%。

2、粗放的村镇工业发展模式加剧了生态环境的破坏

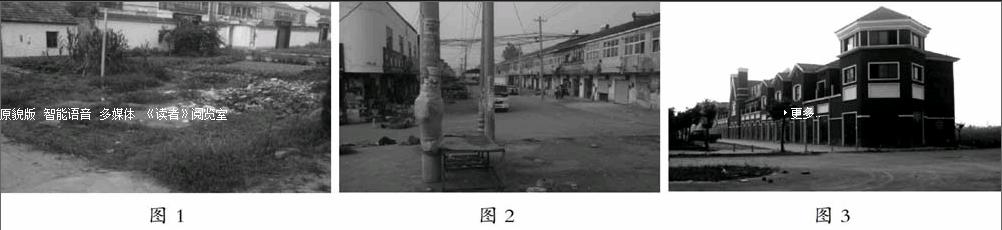

快速城镇化背景下,苏北村镇的经济有了快速的发展,但也付出了巨大的生态代价。苏北曾经一派生态田园风光,如今被污染的水源、难以消除的污染物却随处可见(如图1)。除了生活污染外,乡镇企业发展对环境的破坏主要集中在造纸业、化学工业、建材电镀工业等。为了平衡南北之间的巨大差距,江苏省近年来着力推动苏南地区的如纺织、化工、冶金、制造等劳动密集型的传统产业向苏北地区大转移,并于2004年形成规模,2005年达到高潮。以盐城市响水县陈家港镇为例,有高达6成以上转移而来的机电、纺织、化工类产业,是大气、土地、水、噪音污染的主要来源。“投资少、见效快、利润高、污染大,是这类化工企业的特点。”但苏北地区众多的村镇为了追求经济的快速发展,不惜牺牲良好的生态环境。

3、村镇地域性传统特色逐渐丧失

苏北5市自然资源都非常丰富,文化景观各具特色,如徐州的两汉文化、战争文化、云龙文化,淮安的运河文化、淮扬菜美食文化和洪泽湖水域风情,连云港独特的海古神幽自然人文景观、宿迁的霸王故里文化、盐城的自然保护区等。然而,随着城镇一体化,人们的传统生活方式和村镇空间特色模式等被打破,被都市甚至欧美等外来的现代文明同化。如在村镇规划建设上,往往是前店后厂模式,见缝插针,尤其是村镇的街道建设,与居民区混杂(如图2);成片拆建房屋,大兴土木,建造现代的欧洲风情街或是别墅区(如图3)、工业园区等;然而能模仿建筑造出欧式的建筑,却无法复制欧式的生活、习惯等,最终不过是“照猫画虎”而已,在盲目崇洋的规划建设风潮下,小城镇原本的风土人情特色(如图4)逐渐被取代(如图5)和遗忘。在灰蒙蒙的天空下,即使再精美的建筑也失去了精神和灵魂。

二、问题产生的根本原因

1、“以经济发展为首要目标”的片面行为

快速城镇化背景下人们往往为了追求经济的快速发展,一次次向自然索取资源,过度开发土地,填满沟壑,大量建造住宅,兴办村镇工业,使得不少村镇土地资源被严重分割,同时也带来了环境污染等一系列问题。

2、新型村镇环境空间规划实施不力,建设管理水平不高

苏北地区的村镇近些年发展较快,借鉴苏南、温州等经济发展模式的同时,积极探索适合本地区的发展模式,但许多政策还处于探索阶段,因此与大城市及先进的城镇相比,有更多的政策盲区,这就为村镇环境空间的发展建设管理和规划实施带来了不少负面效应。以招商引资为例,村镇之间为了经济发展常在争取同一个项目时,竞相给予投资者优惠条件,包括让投资者自由选取地块等,严重影响了村镇空间的建设,这种恶性竞争的代价往往是以牺牲耕地为结局,同时也导致村镇工业用地分散,聚集率低,工业区与居住区混杂,污染加剧等问题。同时,由于政府领导对村镇的发展起着至关重要的作用,因此这些领导的决策可能因把握了时机给小城镇的发展带来了积极的影响,但也可能因为个人能力有限、政绩要求、任期限制等原因造成短期经济效益的决策失误,造成农村小城镇环境空间规划发展的负面影响。

3、自然环境景观为人工环境景观取代

盐城的响水、滨海、阜宁等,连云港的灌南、灌云等,淮安的涟水、高沟等,宿迁的沭阳等众多的苏北的县城以及乡、镇、村等地处长江下游以及淮河流域的冲击平原,森林覆盖率不高。为了改善农村小城镇的面貌,往往模仿大城市在建成区内兴建大型城市广场等公共活动空间,这一规划建设方法虽然在一定程度上增加了农村小城镇居民的活动交流空间和人均绿地面积,但从实际效果看,与农民日常生活方式的关系并不紧密,广场的利用率不高(如图6),最终往往变成摆设甚至荒废在一边无人问津,且填埋河道沟渠、占用大片良田耕地,浪费了很多物力、人力、财力,也打破了传统农村小城镇地域化聚落空间结构。盲目模仿大城市或者欧美形式的人工景观设施对农村小城镇的人文环境来说是一种破坏,对生态环境来说也并未产生积极影响。

4、生态环境保护措施推进艰难

各级政府面对环境污染的严峻现实虽然一直在强调环境保护的重要性,但环保措施推行的效果甚微,主要的症结在于乡镇企业、农村人口的空间分散使得控制污染的难度很大,农村小城镇现有规模达不到配置污染处理设施的“门槛”。污染源呈点状散布于乡村地域中(如图7),增加了垃圾等收集处理的难度与成本,环保设施的利用率不高,难以维持正常运营。

一直以来,在人们的观念中,乡村是生态环境维持最好的地方,农村生活、生产带来的污染都可以依靠环境自然净化来消除。但严峻的事实表明,农村小城镇的盲目发展给乡村的生态环境造成了巨大的负面效应,对资源无节制的索取和对废物的任意排放已远远超过乡村生态环境所能承载的容量及限度。事实上,环境净化能力本身也是一种自然资源,相对于农村小城镇的产业、人口活动是稀缺的、有限的。作为农村小城镇人居环境可持续发展的重要组成部分,对生态环境的保护刻不容缓。

三、历史的启迪与警示

城镇环境空间的发展历史告诉我们一条生存之理,“万物一体”、“天人合一”。此思想由先秦诸子提出,在中国历代社会得到充分发挥。“师从自然”,“穷天人之际,通今古之变”,它表明,在人与自然之间,可以相互影响,可能有利,可能有害,正确处理人与自然的关系,则可变害为利,利人利天。古代先哲教导人“知天”、“知人”、“顺天尽性”。克服私欲和偏见,在尊重自然的基础上知天命以为用,发挥积极能动作用,这些思想使我国乡村、城镇的发展走向了与自然和谐共生的健康发展之路。直到20世纪90年代以前,苏北农村小城镇自然生态环境一直很好,没有土地过度开发、没有生态环境污染,人们可以感受到蔚蓝色的天空、新鲜的空气、清澈的河水、干净的街道……绿树成荫,鸟语花香,农村小城镇居民切实能够“看得见山、望得见水、记得住乡愁”。

然而,近20年来,西方文化的引入,西方高科技之下的思维、生存模式,以及现代工业建设重速度,讲效益,无暇顾及环境后果,在观念上,强调人的主观意识,“人定胜天”,“战天斗地”,无视自然规律,盲目冒进,在加快城镇化的同时也带来了负面效应,苏北众多小城镇存在严重的生态环境问题,空气污染、水污染等已经大大超过自然的本身净化能力。人们不得不面临“资源枯竭、环境污染”这种人类共同的危机,让人们在为城镇经济、规模快速增长的美好明天欢欣之时,不免感到潜在的恐惧。

农村小城镇的环境空间绝不是纯视觉化的艺术,它关系到小城镇规划建设的方方面面。环境艺术设计,只是小城镇视觉的效果与可感知的氛围的一个方面。然而,事物意象的好坏,必然表达事物的本质,没有一个纯正自然内在本质,哪来的蓝天、碧水、绿地、沃土?更无“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的高品质的、宜居的小城镇环境空间可言了。

历史的教训与地球的危机为人类的未来敲响了警钟,它告诫人类,如果人类再不检点自己的行为,肆无忌惮地向自然索取,那么人类必将自食其苦果……

结语

现代意义的农村小城镇环境空间规划建设应总结历史经验,反思快速城镇化所带来的环境污染、资源枯竭等人类共同的生存危机。因此以人为核心,将经济、土地、环境规划多专业规划协同统一,共同解决城镇化中的文化、环境与资源等问题,将自然与地域特色文化引入小城镇,全面开展“生态、绿色、可持续”的特色、宜居的小城镇环境空间规划建设将是苏北新型城镇化及新农村建设的核心。