论城市文化框架的建构

禹建湘,翦虹君

论城市文化框架的建构

禹建湘,翦虹君

(中南大学文学院,长沙 410083)

城市文化具有传统性和累积性,二者构成城市文化框架的基点。文化资源是城市文化的过去,文化场所是城市文化的前沿,城市景观是城市文化的外在形象,文化产业是城市文化的内在动力,文化制度是城市文化的保障,在此基础上,建构中国城市的文化框架。

城市文化;文化框架;建构

物质文明和现代文明是城市的两个显著的标签,但这也恰恰成为城市发展过程中容易忽视精神文明和传统文明的原因。尤其是我国在很长一段时间内,城市发展一味地追求GDP,建造千篇一律的城市繁荣景象和城市外观,使得中国不少城市在构建城市外貌的物质框架上显示出丰富的经验,但却在构建城市精神文明的文化框架上鲜有建树。

一、“文化”、“城市”与“城市文化”

“文化”一词在今天承载的意义已经泛化,其动词的具象含义更多地被抽象的名词含义所取代,因此想要界定其含义更加艰难。但所有的定义都有一个认同的点,即文化是以人为核心的,文化的所有都围绕着人来展开。如《中国大百科全书》就是从人的角度赋予了“文化”的含义:“文化存在于各种内隐的外显的模式之中,借助符号的运用得以学习和传播,并构成人类群体的特殊成就,这些成就包括他们制造物品的各种具体式样,文化的基本要素是传统思想观念和价值,其中以价值观最为重要。”[1]这定义突出了文化的泛在性、可传承性、成就性及其核心——人类的价值观,可理解为文化即人类的传统思想和价值,及通过学习和传播后这些思想和价值所衍生出来的成就。

对于“什么是城市”的问题,可以找到的定义不下十几种,包括生成定义、文化定义、景观定义、聚集定义等等,但不同学科的学者由于本身研究的重点很难对城市作出统一的定义来,但还是能找到对城市的三个基本的“再认识”:“城市是社会复杂的系统”、“城市是人们精神的家园”、“城市是人类文明的载体”,[2]这表明城市不仅由外在的有形可感的建筑、广场、道路等设施构成,更是由复杂完备的政治、经济和文化系统构成,凝聚着人类的情感和精神,并对人类文明起着传承作用。

城市作为建构而成的人工环境,属于“人类群体的特殊成就”,但这种“成就”并非仅体现在城市物质环境的建设上,也体现在人类在建构城市环境时长期积淀下来的情感和价值观上,而这种情感和价值观便形成了“城市文化”的核心,于是物质载体和非物质的意识形态便通过一代代的沉积和流传,孕育出了城市文化。因此,可以将城市文化理解成:人类通过复杂的系统建立起人工居住环境这一过程中产生的文化,它包括物质的文明载体,如城市建筑,也包括非物质的情感凝结和意识形态,其中意识形态是其核心。城市文化的内涵决定了其不是单一的存在,而是复杂的集合体,囊括了城市的方方面面,因此可以从大的视角来看待城市文化,以纵向的视角探索城市的文化积淀(文化资源)和前沿阵地,以内外的视角探索城市的外在形象和内在动力,并结合城市文化的保障制度,以此形成城市文化的框架。

二、传统性和累积性构成城市文化框架的基点

雷蒙·威廉斯在对“文化”一词进行辨析时说文化是“普遍的人类发展和特殊的生活方式”,[3]这说明,文化是从社会发展过程中的“总和”中体现出来的,必然具有“传统性”和“累积性”双重性质。当我们将视线投向城市文化时,传统性与累积性也就构成了不同城市的不同文化特质,其内化的特质决定着城市的外化用途,并由此形成城市文化框架,构建着不同形态的城市文化。

(一)传统性:城市活在过去的掌心中

城市文化的传统性指向的是城市文化的时间范畴中的“过去”,传统性在某种意义上也意味着持续不断的影响力。虽然“每一代人似乎都有机会重起炉灶,阻止过去的事情进入现代,并且使他们的社会面貌焕然一新。然而,其实许多人已经落入过去的掌心之中,在这种情况下,这一代人便要饱尝虚弱,孤立和无援之苦。”[4]因此,传统性带给现代城市的不仅表现在外化的城市历史建筑物上,也存在于我们正在生活的城市的意义中,给予我们的精神以家园。L·福德说:“如果我们仅只研究集结在城墙范围以内的那些永久性建筑物,那么我们就还根本没有涉及城市的本质问题。”[5]的确,城市作为人类文明发展到一定阶段的产物,人们往往陷于其中,享受其外化的美好,而难以跳出来审视其和人类的关系,这导致曾经孕育城市的传统文化正在被城市的车水马龙和灯红酒绿所吞噬。但城市绝非仅由其外观而构成的,城市本质上是人类的聚集方式之一、人类文明传承的载体之一、人类的精神家园之一。从这个意义上来说,城市和乡村并未形成“二元”对立,而应在回归文化传统上“达成共识”。然而在今天,城市意味着“发达、物质充裕”,而乡村意味着“贫穷、封闭、落后”的迷思还在主导着大多数人的思想,人们习惯于从物质层面来界定二者,而将二者的文化共性抛诸脑后,从而也将城市在物质的外壳上打磨得越发精致,却在背离城市文化传统性的道路上越走越远。

文化的传统性延续了历史上一代又一代的城市形态,历史的浩荡更迭也没有完全涤荡尽传统文化的影响力。文化的传统性是一种自然的性质,但并非不会受到冲击和削弱,这需要我们自觉地提高对文化传统性的敏感度和保护度。由于交通和信息系统的相对不发达,历史上积累的文化与现代创造的文化相比,具有更大程度的异质性。“地球村”和“信息高速公路”的信息通达带来的地区文化的迅速散播,城市之间的文化日益同化。而解决这一问题的答案就藏在各城市独有的“过往中”:传统文化相对来说具有更为鲜明的地域特征和稳定性质,因此在文化同质化严重的今天显得独一无二。

(二)累积性:城市活在“累积”的符号中

城市文化的累积性不仅指向的是城市文化的时间范畴中的“当下”,而且也涉及到空间范畴的“内化”。来自时间上的传承和空间上的辐射吸收形成了城市文化的累积性,这为人们打造城市的文化框架提供了操作的可能性。人类的历史文化繁衍积攒下来了丰富而且多样的城市文明,而这些文化吸收累积的手段则是将文化符号化,而每个城市由不同的符号以不同的方式累积而成,因此城市文化在理论上是各异的。法国符号学大师巴特对城市文化的理解是:城市是语言的一种,是符号的组合,只有通过感知和理解这些符号,才能发现城市的真正的面目,城市活在“累积”的符号中。巴黎的凯旋门和罗马的斗兽场构成了这两个城市对外吸引力的很大一部分,只因为它们是独一无二的城市历史积淀符号。

当前,城市文化在“时间”范畴内的积累远远不及其在“空间”上的积累。人们拥有的信息越来越多,文化却越来越少。人们对于改变空间状态的被缩小所显示出来的热情是巨大的,城市在不断拥抱和吸收来自横向空间的各种符号,对于纵向的时间的符号却感觉“麻木不堪”,人们的思维越来越呈现出横向扩散,却缺少纵向的总结,由此带来的就是城市文化累积性的巨大不平衡。

无疑,城市文化立体的累积方式才能使城市建立起坚固而充实的文化框架。传播技术的发展让我们能够以更加便捷的方式存储更多的信息,但文化的累积从来就不仅仅是件技术层面的事情,单一的用比特符号形式表现的文化最终将泯灭文化本身,多样的、多层次、多手段、多主体性的累积才是文化累积的正确方式。

三、建构城市文化框架体系

“框架”一词最初来自于自然科学中的建筑学科,指的是由“梁、柱等构件刚性连结而成的结构体系”,后被加拿大人类学家高夫曼引申至人文科学。高夫曼认为框架是人们将真实世界转换为主观认为的工具,即人们通过框架来认识和改造世界。而“城市文化框架”是指建构一个城市文化的结构体系,同时也是人们用来打量一个城市是否“具有文化”的工具。建立文化框架的意义在于:对城市本身来说,能够帮助其找到打造城市文化的着手点,而对外来说,也给城市之间的竞争提供了评测指标。

(一)城市文化的过去:文化资源

一个城市的文化基础便是它的文化资源,因为文化资源不仅影响着甚至构成着城市人们表达意愿和交流情感的思维和方式,提供了打造“文化城市”的思想,而且它也是打造“文化城市”的内容所在,只有围绕该城市的文化资源作文章,对其进行整合、保护、运营、发展、创新,才有可能实现“文化城市”的目标。

文化资源具有多样性和泛在性,文化资源广泛而深刻地渗透在一个民族的生活方式上,甚至一座城市的交通法规和其他管理规定都无不透露着这座城市的文化资源。就如兰德里所说:“城市的每一个缝隙里都隐藏着一个未被发现的故事,它们都具有充分的潜能可以被用来促进城市产生出一系列的正面效应。”[6]

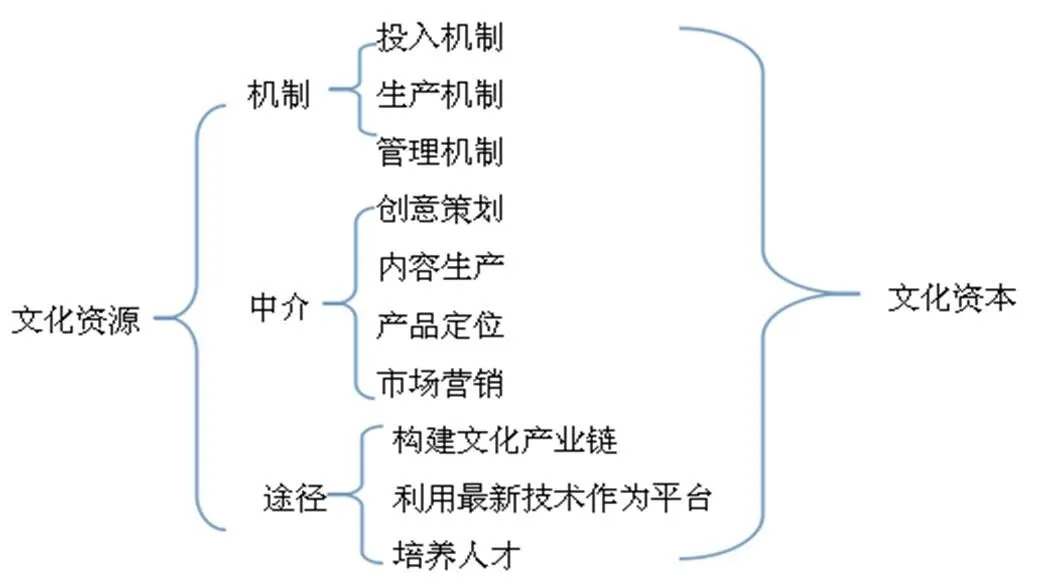

但文化资源并不必然建构起城市文化,而必须将文化资源转化为文化资本,才能充分彰显其社会和经济两方面的巨大作用,从而形成城市文化强有力的支撑要素。如布迪厄所说:“文化资本居于经济资本和社会资本之间,文化资本的显性作用可以通过教育、出版、销售转化为经济资本,文化资本的隐形作用可以通过知识和培训转化为社会资本,构建信任、规范、网络互动为基础的良好的投资环境。”[7]因此文化资源作为建构一个城市文化框架的“原料”,其所产生的价值性是最基础和最泛在的,文化资源和文化资本将按如下逻辑进行转换,最后形成城市文化生产力。

如果文化框架是城市内在的“城墙”,那么文化资源就是构建这堵城墙的原料,而且是独一无二的、不可复制的原料。每个城市自产生开始,这种“原料”就在积累,历史越久,积累地就越丰富,越具有潜在优势。这需要对文化资源进行整合、利用、开发,根据各个资源的特色来制定方案。

(二)城市文化的前沿:文化场所

场域理论起源于19世纪的物理学领域,后成为社会学的主要研究领域之一。简单来说,场域指的就是具有某种独立的特征的社会空间,这种特征不仅构成了其社会空间本身的属性,也是和其他场域区分开来的标准。文化场所即具有高强度文化特征的地理区位,这种文化特征表现在文化对人的心理场域的影响力和对人的教化功能。在城市中,这种场所包括图书馆、博物馆、大学、文化沙龙馆、文化馆等场所,这些场所无一例外都具有高度的文化感染功能,能对人起到文化教化作用,这和城市里其它地理场所的功能有着鲜明的区别,比如商场、街道、银行等。之所以说文化场所是文化城市的前沿阵地,也正是由于其对人文化的感染力和教化能力,使城市传承和创造文化的功能的实现有了可能性。

文化场所和文化景观的不同之处在于文化景观更多是渗透出文化意蕴供人玩味和欣赏,而文化场所则是通过其所散发出来的文化气息对人实行教化和感染,前者人是主体,而后者人是对象。文化场所通过其独特的物理场域的特征,例如图书馆里的书籍、博物馆里的历史文物等将人的心理场域带进相应的文化场景,从而增强人对文化的敏感度,进而也会从整体上增强市民对城市文化的感知能力,提升市民的精神生活的质量,这也是建立文化城市的主旨之一。除了提升整体的市民文化素质,文化场所也在精神领域丰富了一座城市的含义。1933年颁布的《雅典宪章》认为:居住、交通、工作和游息是城市的四大主要功能。但城市的这些功能并不仅仅只停留在“动作完成”或者“实现功能”上,而是过程中需要的人际交往和产生的情感意义上,甚至从某种程度上说,后者反而比前者更重要,这从没有实体但有交流的网络世界就可看出。文化场所是提供城市生活意义的集中所在,人们可以在车水马龙的世界中找到精神的归宿,构建每天日复一日的生活的意义,看到除物质以外的生活的希望,从而增强整座城市外在的活力。

文化场所的这些特征和功能使其成为了文化城市的前沿阵地,坚守着城市文化氛围和文化人们的精神寄托,成为构建文化城市框架不可或缺的一部分。

(三)城市文化的外在形象:文化景观

任何文化都需要借助一定的物质载体来呈现,一个城市凸显其文化的载体是其文化景观,文化景观即“我们观察一个城市的文化的具体对象”。因此,任何能够拿来且能彰显城市文化的东西都可被认为是城市的文化景观。就如同德国哲学家瓦尔特·本雅明《发达资本主义时代的抒情诗人》的“漫游者”漫游于城市街头眼中所见到的一切:车流、建筑、人群的精神风貌、吆喝、橱窗、商店等,一切流动着的或静止着的映入该“漫游者”眼帘的事物都构成了城市文化景观,也就构成了人们对于该城市的最初印象。

符号学大师索绪尔认为任何符号都由能指和所指两部分构成,前者指的是符号的外在形象,后者指的是人看到这个外在形象后所产生的联想。即事物都有明示意和暗示意两部分构成,前者我们通过肉眼能感知,而后者得通过联想才能得到。如果我们将城市的文化景观认为是一个个的符号,那么我们也可以从明示意和暗示意个两层面来理解文化景观。对于“漫游者”而言,体验一个城市的文化时,一般分为三个层次。第一层次即明示意的感知,即表层意象给人带来的纯粹的视觉冲击力,如香港高耸的大楼、匆匆行走的人群和璀璨的夜景都展现了其作为亚洲城市经济体的活力和繁荣。美国学者凯文·林奇在其研究城市意象的著作《城市意象》中提出:“我们对城市意象中物质形态研究的内容,可以方便地归纳为五种元素——道路、边界、区域、节点和标志物。”[8]当人们到达一个陌生城市后,往往会感到陌生和惊慌,但路径、区域、边界、节点和地标这五个要素是减轻人们陌生感和惊慌感的重要手段,会增加对该城市的熟知度,即增加对这个城市的感知。林奇的“五要素说”成为后来城市建设中用来构建城市意象的重要手段,即建构城市展现给人的明示意的手段。人们体验文化景观的第二个层次即城市的审美情趣、价值观等介于明示意和暗示意之间的“半透明”意,而这个意象只能通过“内容植入”地操作而镶嵌进城市文化景观中,比如出现在城市建筑或者移动交通设施上的文字标语、街道名、店铺名等,具体来说,一个到处以历史名人和事件命名街道的城市必定是历史文化悠久,一个绿树成荫鲜花阵列的城市则非常看重环境,一个到处是游乐场赌场的城市则娱乐业发达,诸如等等,这些都是城市在向人们传递的文化信号。第三层次也是最重要的层次就是生活在该城市中人们的精神面貌,因为他们的外貌及言行举止不可避免地携带着这个城市的风俗习惯和历史传统。我们可以从印象中上海人的精明、成都人的闲适或者放眼国外,巴黎人的浪漫、米兰人的时尚等挖掘出该城市的人文气息。人是城市里面最活跃最富有生机的因子,人的穿着打扮和礼仪传统构成了城市最本质的存在,正如美国社会学家R·E帕克所说的那样:“城市,它是一种心理状态,是各种礼俗和传统构成的整体,是这些礼俗中所包含,并随传统而流传的那些统一思想和感情所构成的整体。”[9]

城市文化景观的三个层次带给我们的启示是:前两个层次的外观呈现依赖于第三层次的呈现,但也影响着第三层次的持续生成。流传在人身上的“城市特征”决定着一个城市的外观和内在,但反过来,城市的文化景观也潜移默化地影响着不断迭代的人们,形成着城市的“集体记忆”,因此打造出一副富有文化特色的城市景观对于提升一个城市的文化气息同样必不可少。

(四)城市文化的内在动力:文化产业

美国学者沙龙·祖金在其1996年的著作《城市文化》一书中认为城市文化即“城市中那些隐含经济价值的文化符号和文化设施”。[10]而工业革命的大机器制造和经济繁荣就意味着城市拥有巨大的挖掘经济价值的潜力,当最初的物质产品能够被轻而易举地造就出来且达到极大繁荣后,城市的经济增长点便开始由第三产业来承担,其中的文化产业成为继制造业之后拉动城市经济增长的巨大引擎。

比较2014年中国省市文化产业发展指数排名和2014年城市综合竞争力排名,观察两个排名的前五名城市,我们可以看到文化产业发展指数得分高的城市其综合实力往往也排名较高,这两者存在着一定程度的契合度,我们可以认为是综合实力较强的城市比较看重文化产业的发展,也可以认为是文化产业发展指数较高能够增强城市的综合实力。

表1 2014年中国城市综合竞争力及文化产业发展指数排名

资料来源:根据中国城市竞争力研究会2014城市报告和第六届“文化中国:中国文化产业指数发布会”数据整理

文化产业给城市文化带来的是双重的动力:精神的巨大感染力和经济值的巨大增长。除开附着在物质上的文化消费所产生的经济价值,文化本身已经产业化,其使用价值与符号价值已经重合,人们开始直接消费文化所带来的精神力量。城市文化按照工业的规则进行运作,在服务于人的精神时,也产生经济效益,推动城市经济发展,塑造着城市的“软实力”,形成竞争优势。作为世界头号强国的美国,其建国历史短暂,和中国相比,其传统文化更为稀缺,但美国的文化产业却高高占据全球份额的43%,几近达到一半。美国之所以能在其他各领域独占世界鳌头,与其高度重视文化产业的发展有密切关系。正如汤姆·奥里甘教授所说,“比起其他问题,国家、地区和城市的竞争力是政府在全球化环境中面临的首要问题,作为公开追求‘位置’竞争力的后果,各级政府越来越把其通讯、文化和创造性资源当做竞争(因而成为比较)优势的来源”。[11]

(五)城市文化的保障:文化制度

文化制度的制定能够最大限度地实现以上所述的其他框架因素的功能,是城市文化框架的保障。城市是一个复杂精细的系统,来自内部的各种力量可以产生博弈和平衡,支持城市内在系统的运转,但城市也需要人为的规则和政策来给予方向和范围的限定。

一个国家、一个城市的制度的制定来自代表这个国家的精英阶层,同理,代表一个城市文化的精英阶层拥有制定城市文化的制度。但在一项项文化制度制定的背后,是一个城市乃至一个国家民族的文化价值观在支配和支撑,我们总能从这些城市规则的背后窥见该城市的心态和价值观。因此,可以将文化制度看作是城市文化的一部分,但这部分与其他部分的区别在于它规定着城市文化发展的范围和方向,并为这些发展提供着强制实施的保证。

制定相应的文化制度的第一个必要性在于为构建文化城市所需的人力、信息和资源的分配和流通制定了规则,从而使城市的文化建设的具体过程具有了可操作性,“没有规矩,不成方圆”;其次,在全球化的背景下,外来文化对本土文化形成了削弱和冲击,越来越多的城市正在丧失自己的特色,而趋于同化。文化制度的制定能够在一定程度上防御外来文化对本土文化的冲击。例如法国就以政策形式规定了所有从好莱坞进口的影视剧均需以法语翻译过来再进行播放,而且在进口数额上有明文限制,这有效地抵御了美国文化对于法国本土文化的冲击;最后,文化制度对于文化创新方面也有显著的效果。通过对基于本土文化的创新实行奖励和扶助等措施,比如对传统工艺品的创新等实行扶助奖励措施,可以鼓励更多的传统文化与创新的结合。

总而言之,文化制度的制定是文化城市建设过程中见效最快的手段,它不仅是催化剂,也是维护城市文化框架的防腐剂。

由联合国开发计划署和中国社科院合作完成的《2013中国人类发展报告》预测到2030年,中国城市人口将达到10亿,占据中国人口的70%。现在我们离这个数字的到来还有15年的时间,中国的城镇化进程正在迅速地展开中:一幢幢高楼大厦平地而起,一条条高速公路穿山越岭地延伸着触角,一拨又一拨的人群急剧涌动……我们在不停地用钢筋和水泥复制着城市的外貌,奔向未来,却在很多时候使人丧失了原本的“集体记忆”,迷失了来时的路,造就了大量游走在钢铁丛林里的空壳。“城市,让生活更美好”,是2010年上海世博会的主题,这个“美好”的含义应该是双重的:第一是在体力上减少对人身体的损害,让人感受到生理上更多的舒适;第二是在精神上应该尽量让人找到活着的意义的归属感,记忆的落脚点。像建构坚硬的住房来安置每一个物质的身体的归属时,城市应该建构起这种隐形的框架来实现每个灵魂的意义和价值的归属,这才是一个完整的城市概念。如果说过往几十年,中国的城市忙于打造前一种“美好”,那么现在是时候为后一种“美好”开始着力了。

[1] 中国大百科全书:社会学卷[M]. 北京:中国大百科全书出版社, 1991: 409-410.

[2] 单霁翔. 从“功能城市”走向“文化城市”[M]. 天津: 天津大学出版社, 2007: 33-34.

[3] 雷蒙·威廉斯. 关键词:文化与社会的词汇[M]. 刘建基译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2005: 107.

[4] 爱德华·希尔斯. 论传统[M]. 傅铿, 吕乐, 译. 上海: 上海人民出版社, 2009: 38.

[5] 刘易斯·芒福德. 城市发展史——起源、演变和前景[M]. 宋俊岭, 倪文彦. 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005: 3.

[6] 查尔斯·兰德利. 创意城市: 如何打造都市创意生活圈[M]. 杨幼兰, 译. 北京: 清华大学出版社, 2009: 91.

[7] 布迪厄. 资本的形式[C]. 薛晓源, 曹荣湘. 全球化与文化资本. 北京: 社会科学文献出版社, 2005: 3-23.

[8] 凯文·林奇. 城市意象[M]. 方益萍, 何晓军, 译. 北京:华夏出版社, 2001: 35.

[9] R. E帕克, R. D麦肯齐. 城市社会学:芝加哥学派城市研究文集[M]. 宋俊岭, 郑也夫, 译. 北京:华夏出版社, 1987: 1.

[10] Shron Zukin. 城市文化[M]. 张廷佺, 杨东霞, 谈瀛, 译. 上海: 上海教育出版社, 2006: 7.

[11] 汤姆·奥里甘. 文化规划、文化产业和地方发展[C]// 林拓, 李惠斌, 薛晓源. 世界文化产业发展前沿报告. 北京: 社会科学文献出版社, 2004: 84-90.

(责任编校:贺常颖)

On The Construction of the Frame of City Culture

YU Jian-xiang, JIAN Hong-jun

(College of Literature, Central South University, Hunan, Changsha 410083, China)

The city culture owns both traditional characteristics and accumulations. The cultural source is the “raw material” of a city culture. The cultural landscape shows us the picture of a city. The culture industry plays a role of it’s engine. In addition to that, the cultural site is in the forefront of city culture and the culture system provides security for all the things above. All that contributes to a base for the construction of the frame of city culture.

city culture;culture frame;construction

G 122

A

10.3969/j. issn. 2096-059X.2015.01.012

2096-059X (2015)01–0063–06

2015-01-02

湖南省社科基金项目(11BR01)

禹建湘(1970-),男,湖南双峰人,教授,博士,博士生导师,主要从事文化产业学、文艺美学研究。翦虹君(1992-),女,湖南常德人,硕士研究生,主要从事文化产业研究