国企改革情景下变革型领导的特征与测量

李 琳,陈维政

(1.成都学院 经济管理学院,四川 成都 610106;2.四川大学 商学院,四川 成都 610064)

一、引 言

我国的国企改革迄今已有30多年的历史,取得了巨大的经济绩效和社会绩效。对这些成功因素的探讨,一方面从宏观的视野可以分为体制论、市场论、产权论、环境论等;另一方面从国企领导者的微观视野进行了分析。这些分析并没有有效解释我国国企改革实践中所显现的成功案例中的一些特有现象,即处于同一制度变迁的改革环境中,为什么有的国企改革成功,而有的国企改革失败。而这种理论缺失的背后逻辑是缺乏对国企领导者的行为特征与其对国企改革影响作用的深入探讨。

20世纪70年代以来,变革型领导理论研究成为行为科学关注的热点,国内外学者进行了大量的理论和实证研究。学术界对变革型领导的内涵与维度的认知经历了一个逐步发展的过程。在政治领导的研究中,美国学者Burns(1978)首次提出了变革型领导(transformational leadership)的概念[1]。Bass(1985)在Burns概念的基础上进行了修订和说明,并将其引入企业管理领域[2]。之后,学者们就变革型领导的内涵纷纷进行了阐述,基本形成了一致认同,即强调变革型领导对下属的影响,变革型领导通过激发员工的高层次需要,提升下属的能力,为实现组织目标而在组织内进行适应性变革[3]。

但是,如何去测量变革型领导,学者们的观点并不统一。Bass(1985)最初通过因子分析得出了3个变革型领导因子;Bass等(1990)把变革型领导的3个维度更改为4个维度:理想化影响(领导魅力)、个性化关怀、智力激发和鼓舞性激励[4],这就是变革型领导研究中广泛运用的4I模型;有的学者还提出了变革型领导的2维度、5维度、6维度、7维度模型。同时,变革型领导的特征随着文化背景的变化而不同[5]。针对中国文化的独特背景,学者们对变革型领导的结构进行了有益的探索。李超平和时勘(2005)认为变革型领导具有愿景激励、领导魅力、德行垂范和个性化关怀4个维度,其中德行垂范维度是中国文化背景下的一个新发现[6],该模型因此也成为国内变革型领导研究影响最为广泛的理论模型。孟慧等(2013)则提出,变革型领导的影响力、愿景激励、个性化关怀和智力激发4个维度,与西方的研究一致,但4个维度又各自包含2个子维度,其组成内容体现了中国文化的差异[7]。

回顾现有文献可以看出,学者们对变革型领导的内涵和维度有了较为深入的了解,变革型领导的研究也获得了较为丰硕的成果。然而,变革型领导对国企改革的作用研究迄今仍缺乏足够的关注,对国企变革型领导的特征更缺乏系统的理论分析和实证研究。几乎所有对变革型领导特征维度的研究都忽略了变革型领导的本质特征,即变革和创新[8]。事实上,变革型领导作为领导领域研究的新范式,是在经济社会急剧变化导致西方企业面临转型需要的背景下应运而生的。而我国国有企业的改革作为一种渐进式的改革,在没有现成的经验和模式可借鉴的情形下,改革过程需要领导者不断地进行制度创新。国企改革的目标定位对国有企业经营绩效与社会责任提出了历史性的新要求,从而使国有企业的领导体现为变革与创新的特征[9]。

鉴于我国国有企业的改革经历了漫长的历程,在制度变迁的背景下,国企变革型领导呈现出何种特征?这些特征与西方的变革型领导特征有什么区别?对以上问题的回答仅采用流行的问卷调查方法难以进行深入的研究,研究人员只有与被调查者进行个体接触,在得到他们的信任后,才可能获得他们的积极配合,从而得到有关组织研究方面的真实信息[10]。为此,本研究采取案例研究的方法分析国有企业变革型领导的特征,初步确定变革型领导的维度结构。其次,通过对期刊报纸等途径获得的文献研究,进一步确定变革型领导的特征、维度结构和测量题目。然后,结合李超平等(2005)编写的测量量表,完成变革型领导量表预试问卷的编制。问卷编制过程中,与李超平等编写的变革型领导量表维度一致之处,尽量保留原问卷的测量题项。最后,在定性研究的基础上,运用定量研究的方法,对测量量表进行科学规范地分析,以形成正式的国企变革型领导测量量表(STLQ)。

二、国企变革型领导的特征分析

(一)案例研究

首先,本研究选择了两家制造型企业,一家国有控股的酒类上市公司和一家化工类大型国有企业,两家企业均处于竞争行业。选择的样本企业属于制造型的企业,是由于中国企业中制造型企业比重较大,具有典型代表性;选择一家上市公司的原因是其信息披露比较规范,利于数据的收集和分析;选择大型国有企业是出于样本多样性和差异性的考虑;而选择处于竞争行业的企业,是为了排除行业垄断对企业绩效的影响。

为了完成研究工作,组成了4人研究小组,通过对管理人员和员工进行访谈、搜索相关的公司网站和证券交易所网站、查阅内部刊物、员工手册、工作报告、档案记录、公司年鉴、年度报告等途径收集数据,并进行实地考察,取得了所需资料和信息,各种来源的数据相互印证,形成证据三角形,从而保证了良好地建构效度和信度。本次受访者主要为公司中层管理人员,与本研究的对象有过密切的接触,均为10年以上工龄的在职员工。共访谈13人,采取一对一或组成小组进行深度访谈,平均访谈时间每人1~2小时。访谈过程采用半结构化访谈方式,主持人根据受访者的回答随时调整访谈问题。研究小组的其他3位成员负责同时记录,并根据情况进行补充提问。由于受访者的口头陈述可能存在描述不清楚、发音不准确等问题,因此本研究将通过访谈获得的资料与从其他渠道获得的资料如文献等进行了印证,以保证信息的准确性和科学性。

然后,将数据录入计算机以文本格式存储,并着手对文本进行初始编码和聚焦编码,目的在于从大量定性数据中提炼出主题,这一过程类似于定量数据研究中的因子分析[11]。本研究借鉴了樊景立等(2004)的研究方法[12],本文的作者之一和两位从事组织行为研究的博士生将所有受访者的文本进行了编号。然后,3位分类者分别对文本独立编码。研究者根据两个标准对所有文本进行筛选:第一,用来编码的文本必须有明确的含义;第二,必须是指定某位领导者的特征。由于三个分类者对文本进行独立编码,因此会出现三种可能的结果:三人一致,即三位分类者都把该数据列入领导特征项目库;两两一致,即三人中的两人同意将该数据列入领导特征项目库;一人同意,即三人中只有一人将该数据列入领导特征项目库。每次独立分析完成后,编码小组开会讨论存在差异的项目,三人一致同意或两人同意的项目将保留下来。经过反复讨论,通过案例研究形成了国企变革型领导特征的5个维度、14个子维度。

(二)文献研究

由于案例研究的对象存在一定的局限性,本研究选取了相关的国企领导者文献作为补充。在组织管理学的研究中,二手数据作为一种基本的数据来源与形式,具有样本量大、客观性较高、可复制性强的优点,被广泛地使用,但是,在中国的情境下,以定性形式存在的二手数据仍有待研究者探索、开发和有效利用[13]。国内公开发表的报纸杂志是获得二手数据的一种方式,本研究通过对CNKI网络版所载1980-2011年国有企业领导的相关文献进行检索,根据国企改革的不同阶段、企业规模、行业特点等分别选取了6位有代表性的改革人物,共计31篇文献。与案例研究的数据分析方法类似,3位研究人员对文本进行了编号、独立编码、反复讨论,获得了国企变革型领导的5个维度、15个子维度。

(三)特征和归类

三位研究人员将案例研究和文献研究中的数据分析结果进行多次归纳和讨论,合并后形成的变革型领导特征维度类别及典型陈述句见表1所列,共计5个维度、17个子维度。

结果发现,本研究的国企变革型领导结构模型与李超平等(2005)的4维模型有一定的共性,也存在一定的差异。主要的区别在于新增了一个维度“变革创新”,这一维度涵盖变革型领导在企业的经营和发展中的开拓创新举措、善于抓住企业发展的机遇、不断进行学习和更新、对企业的发展有独特的战略眼光。由于研究发现的其余4个维度与李超平等(2005)的研究有相似之处,因而编制国企变革型领导量表时,采用了李超平等编制的TLQ的部分题项。在这个阶段,根据国企变革型领导各子类别出现的次数编写题项,分别有两种情况:一是新发现的维度“变革创新”的题项编写,以自行编写为主,同时合并TLQ中个别类似的题项;二是与TLQ的维度一致的题项,与调查内容相类似的,则予以合并。归类结束后,获得了国企变革型领导的40个题项。当然,上述国企变革型领导特征的维度划分只是经过深度访谈和文献研究归纳形成的,目的是为了增强构念的理论逻辑和内容效度。国企变革型领导的实际结构尚需经过后续的问卷调查加以验证。

表1 国企变革型领导特征各维度项目分布及典型陈述句

随后,为了检验上述变革型领导特征归类的准确性,让3位未参与前面研究程序的人员进行了反向归类,目的是让他们对每个题项与测量目标之间的关联性做出评判。通常,如果编制的量表是由几个子量表构成的用于测量复合建构的复合量表,这种评判更为适用[14]。本研究借鉴柯江林等(2009)、李海和张勉(2010)的反向归类方法[15-16],选择了3位研究人员进行题项的反向归类。参加反向归类的人员包括一位企业管理博士和两位组织行为方向的博士生,他们均在企业有10年以上的工作经验。操作时,先把不同维度的题项混合排列,然后给出变革型领导特征的维度及定义,让归类者将各题项放入适当的类别中。一个题项可以对应一个或多个维度,也可以不归入任何维度。

反向归类结果显示,3位评判者对20个题项的归类与预期完全一致,占50%;两位评判者对5个题项的归类与预期一致,占12.5%;仅有一位评判者把2个题项归入预期的类别中,占5%;3位评判者都没有把13个题项归入预期的类别,占32.5%。最后,删除了完全不一致的13个题项,还剩27题。国企变革型领导特征测量量表在反向归类前后的项目调整见表2所列。

表2 国企变革型领导特征预试量表的项目调整

本文作者与三位评判者分别就调整后的27个题项进行了讨论,调整测量题项的标准如下:①保证一个变量有三个以上的测量项目。因为问卷设计时,如果用太少的题项很难稳定而准确地测评被调查者之间的差别以及他们本身的稳定性,而当测量题项具有一致性时,多个题项比单一题项更能达到较高的信度[17];②分析每个题项的用词是否清晰和准确。调整部分题项中容易引起歧义的用语,以及带有诱导性和倾向性的描述,并将每个题项的字数控制在中等程度(16~24字)[18]。最终,形成了包括27个题项的变革型领导特征预试量表。

三、量表的预试和题目精炼

在量表开发过程中,对预试问卷的测试和题目精炼是形成正式问卷的一个重要环节。利用统计软件对预试问卷进行缺失值检验、项目分析、探索性因子分析、因子命名、信度和效度检验,能最终确定开发量表的有效性和可靠性。

(一)被试

国企变革型领导的预试问卷编制完成后,应该首先进行预测试。因此,确定预测试问卷后,本研究于2012年5-7月,以四川大学在成都市举办的企业培训班学员为调查对象进行了样本的预测,调查对象全部为国有企业的在职员工。本研究共发出230份问卷,由学员当场填答并回收,最终,回收221份,问卷回收率96.1%。剔除严重漏填和明显不认真回答的问卷后,共得到有效问卷181份,有效率78.7%。由于预试问卷中变革型领导有27个题项,样本数量是问卷中包含题项数最多的分量表题项数的5倍以上,且样本数量大于150个,符合预试样本的数量要求。在被调查对象中,男性占49.7%,女性占50.3%;25岁及以下占0.6%,26~35岁占81.8%,36~45岁占16%,46岁及以上占1.7%;大专占4.4%,本科占54.2%,研究生占41.4%;15.5%的岗位是普通员工,23.2%是基层管理人员或初级技术人员,54.1%是中层管理人员或中级技术人员,7.2%是高层管理人员或高级技术人员;参加工作的年限在1年及以下的占11.1%,2~3年占30.4%,4~5年占12.7%,6~7年占17.1%,8年及以上占28.7%。

(二)项目分析、相关系数分析、KMO样本测试、Bartlett球体检验

项目分析前,进行了缺失值检验。检验发现所有题项均未出现显著性缺失,因此不进行任何删除。其次,采用CR分析、题项与量表总分的相关系数分析、量表的内部一致性α系数检验,进行国企变革型领导预试问卷的项目分析。项目分析结果表明,所有题项都符合要求,因此全部题项不作任何删除。第三,进行了相关系数分析,结果表明各题项之间不存在完全低度相关或全部高度相关,所有题项都适合做探索性因子分析。第四,国企变革型领导量表的KMO值为0.925,大于0.9,非常适合进行因子分析。第五,量表的Bartlett球体检验的χ2值为3 390.350(自由度为351),显著性概率值p=0.000<0.01,表明总体的相关矩阵间共同因子存在,适合进行探索性因子分析。

(三)探索性因子分析

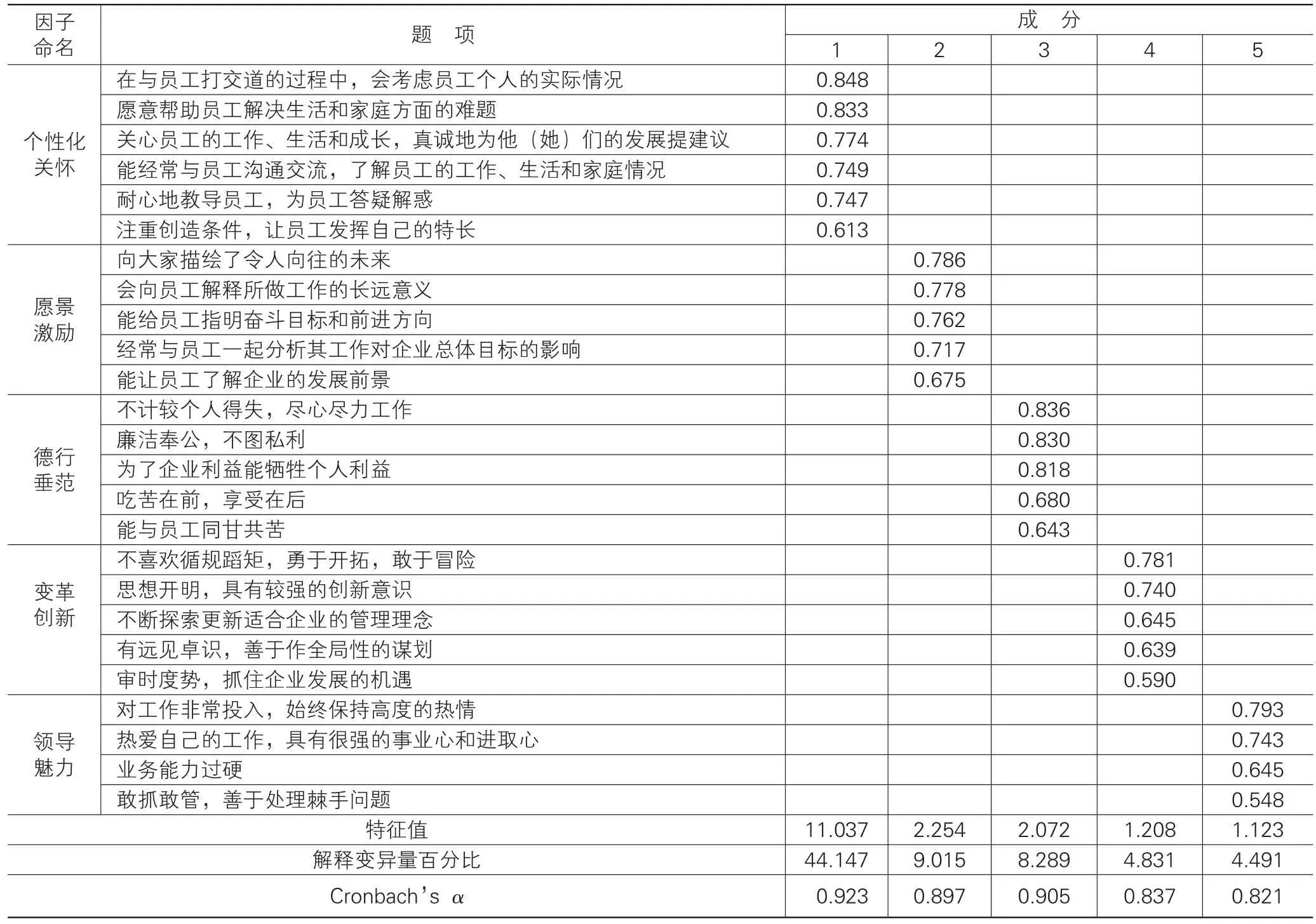

本研究采用主成分法抽取共同因子,对变革型领导的27个题项进行因子分析,再以最大变异法进行共同因子正交旋转,按照特征值大于1的原则,结合碎石图确定共同因子的个数。根据旋转后的因子负荷表,有的题项存在交叉负荷,因此,进行题项筛选时,本研究将旋转后因子负荷值小于0.4的题项,或同时在两个因子上的负荷值都大于0.4的题项删除[19]。经过了多次探索性因子分析,删除了2个项目后,得到了25个题项,共5个维度的正式量表,该量表的总解释变异量为70.773%。同时,按照碎石图检验的判断标准,把特征值减小速度变缓的特征值都删除。因此,本研究保留了5个因子。社会科学研究中,因子分析抽取的因子总解释变异量若能达到60%以上,结果就相当理想,若能解释总变异量的50%以上,也可以接受[20]。国企变革型领导量表的总解释变异量大于60%,并且与前述关于国企变革型领导特征概念测量的维度划分完全一致,表示其建构效度良好。

因子分析结果见表3所列。

表3 国企变革型领导量表的因子分析结果和信度系数

(四)国企变革型领导的维度结构

探索性因子分析结果显示,变革型领导量表可以分为五个维度结构,由于各维度中题项所反映的内容与理论构建相吻合,因此,本研究沿用前述的变革型领导五个维度的名称。

因子1:个性化关怀。这一维度主要是指变革型领导对员工的工作和生活的关心,以及对员工成长的教导。其主要内容包括经常与员工交流沟通、帮助员工解决工作和生活困难、关心员工成长、教导员工等行为与特征。

因子2:愿景激励。这一维度主要是指变革型领导对员工的激励,可以通过描述企业的愿景和明确企业的目标实现。它包括诸如为员工指明奋斗目标、让员工了解企业的前景、为员工描绘未来等行为与特征。

因子3:德行垂范。这一维度主要是指变革型领导在工作中的表率作用,对自己言行的严格要求。其主要内容包括不谋私利、企业利益高于个人利益、吃苦耐劳等行为与特征。

因子4:变革创新。这一维度主要是指变革型领导在企业经营中采取的各种变革创新的举措以及为企业发展所做的战略谋划。它的主要内容包括敢于冒险、具有创新意识、能抓住企业发展的机遇等行为与特征。

因子5:领导魅力。这一维度主要是指变革型领导在工作中表现出的良好的专业技能,善于处理企业经营中遇到的各种难题。其主要内容包括对工作非常投入、业务能力过硬、敢抓敢管等行为与特征。

(五)信度和效度检验

为了检验量表的一致性和稳定性,本研究进行了信度检验。对问卷的信度检验可以用再测信度、分半信度和内部一致性信度等进行检验,本研究主要通过内部一致性信度系数检验进行。结果表明,变革型领导全量表的信度检测值(Cronbach’sα)为0.946,各因子的信度检测值介于0.821~0.923之间(见表3)。关于Cronbach’sα的最低可接受值,不同学者的观点略有差异。Nunnally(1978)认为0.70是可接受的最低值,0.70~0.90为高信度,0.9以上信度非常好[19]。有的学者认为0.60以下不能接受,0.60~0.65不够好,0.65~0.70为最低可接受程度,0.70~0.80较好,0.80~0.90非常好,远大于0.90应考虑缩短量表[14]。而Hinkin(1998)提出大于0.60可接受,大于0.7较好[21]。本量表的信度检测值均大于0.7,说明本研究编制的变革型领导测量量表是可靠的。

效度是指一个量表是否能测量某一特定变量。效度包括内容效度、效标关联效度、建构效度等。本研究主要从内容效度和建构效度来进行检验。首先,当构成量表的项目集是全部项目的一个随机样本,该量表就具有内容效度[14]。为了确保量表编制的题项代表全部有关的结果,本研究运用了实地调查、访谈、文献研究等方法,以保证取样的充分性,并邀请了具有丰富实践经验的组织行为和人力资源管理方面的专家对初步编写的全部题项进行了逐一的评判,并根据他们的建议对测量题项进行了增删。因此,保证了量表的内容效度。同时,探索性因子分析的结果表明,量表的五个维度均有清晰的因子结构,总解释变异量为70.773%,远高于60%的标准,并且每个题项用词清楚、含义明确,因此,该测量量表具有良好的建构效度。

四、正式量表的验证

由于预试样本的数量较少且是企业培训班的学员,在对上述探索性因子分析的结果进行验证时,本研究增加了样本的代表性。首先,编制了含有25个题目的变革型领导正式量表,所有题目全部重新编号,采用利克特型量表的5分制,请被调查对象填写对其所在企业主要领导的感受。其次,在成都、西昌、西安等地发放了调查问卷,调查时间为2012年7-8月。共发出问卷660份,回收540份,回收率81.8%。随后,对问卷进行了初步审查,剔除了明显不认真回答的问卷如有规律地填答,和未答题项较多的不完整问卷,最后得到364份有效问卷,有效率55.2%。

样本来自16家企业,涉及采掘、机械、通信、饮料、图书、烟草、化工、运输、银行、商贸等多个行业。调查问卷采用纸质和电子版方式发放,以纸质问卷为主。其中男性占55.2%,女性占44.8%;25岁及以下占10.2%,26~35岁占29.9%,36~45岁占37.9%,46岁及以上占22%;19.8%具有高中及以下学历,大专占34.6%,本科占37.9%,研究生占7.7%;普通员工占43.7%,基层管理人员或初级技术人员占26.4%,中层管理人员或中级技术人员占26.1%,高层管理人员或高级技术人员占3.8%;8.5%工作了1年及以下,15.7%工作2~3年,11.8%工作4~5年,9.6%工作6~7年,54.4%工作8年及以上。总体而言,被试大多在企业有多年的工作经验,半数以上从事中基层管理或技术工作,对企业领导和经营状况较为熟悉,因此,样本的质量较好。

(一)正态分布检验

本研究将应用极大似然法对结构方程模型进行参数估计,要求所分析的样本数据符合正态分布,才能得到不偏的估计数[22]。通过对样本数据的分析,全部观察变量的平均数在3.71~4.18之间,标准差在1.024~1.285之间,数据变异程度较小,分布范围较为集中。同时,其偏度的绝对值在0.671~1.298之间,小于3的标准;峰度的绝对值在0.008~1.002之间,小于10的标准,因此所测量的样本服从正态分布。

(二)信度检验

本研究采用分半信度、个别信度、内部一致性信度来判定同一层面下各题项间的一致性(具体见表4)。检验结果表明,本量表的Spearman-Brown和Guttman分半信度系数远高于0.70,量表具有良好的分半信度;总量表的Cronbach’sα系数为0.977,量表具有较高的内部一致性,稳定性较好;分量表的Cronbach’sα系数分别为0.887~0.961,远大于0.7,说明各题目之间的一致性高,所测到的是同一种变革型领导行为。

表4 国企变革型领导的分半信度系数和Cronbach’sα系数

(三)效度检验

本研究通过建构效度、聚合效度来检验测量量表能否真实地测量出变革型领导这一构念。建构效度检验中,本研究将变革型领导的五因子模型M1与四因子模型(即将变革创新维度分别与其余四个维度合并)M2、M3、M4、M5进行比较,进而找出最佳的变革型领导结构模型。模型比较的结果显示(见表5),M2和M4的拟合效果较接近,GFI、IFI、TLI、CFI只有0.709~0.89,小于0.90的标准,χ2/df大于5,RMSEA也大于0.10,表明模型拟合较差。M3和M5中,GFI和TLI均小于0.90,拟合效果不理想。五因子模型的拟合指标明显优于其余四个四因子模型,其中,IFI、TLI、CFI均大于0.90,χ2/df小于5,NCP的值最小,五因子模型对于解释国企变革型领导的行为特征是一个理想模型。因此,变革创新与个性化关怀、愿景激励、德行垂范、领导魅力虽然有一定相关性,但不能与其余四因子聚合在一起,本研究编制的变革型领导量表具有较为理想的建构效度。

表5 变革型领导验证性因子分析的拟合指标比较表(N=364)

另外,根据M1的修正提议,增加了一些残差关联项。得到的新模型中,各项拟合指标有所改善。其中,χ2=819.847,df=262,χ2/df=3.129,NCP=557.847,RMSEA=0.077,GFI=0.848,IFI=0.946,TLI=0.938,CFI=0.946。修正后的五因子模型中,χ2/df< 5,RMSEA < 0.08,IFI、TLI、CFI都大于0.90,只有GFI<0.90,但属于可接受的范围。在修正后的变革型领导五因子结构模型中,每一个题项在相应潜在变量上的负荷都比较高,最低的为0.551,最高的达到0.917,符合0.5~0.95的标准,说明每一观测变量对其潜在变量的解释量较大,而误差较小,观测变量能有效反映其测量的构念特质。

在聚合效度检验中,本研究中各潜在变量的平均变异数抽取量分别为0.793、0.743、0.807、0.616、0.752,均大于0.5的判别标准,表明测量指标的收敛能力十分理想,具有良好的聚合效度。

本研究使用员工满意度和企业绩效作为效标变量来检验国企变革型领导量表的效标效度,变量测量时参考Tsui等(1992)的员工满意度量表和Wang等(2003)的企业绩效量表[23-24]。分析结果显示,国企变革型领导的五个维度与各个效标显著正相关。其中,德行垂范、个性化关怀、领导魅力、变革创新、愿景激励维度与员工满意度的相关性更高 , 分 别 达 到 了 0.539、0.529、0.528、0.521、0.492,德行垂范与员工满意度的关系最密切。量表的五个维度与企业绩效的相关性稍低一些,分别为0.253、0.272、0.28、0.308、0.266,其中,变革创新与企业绩效的关系更密切。因此,量表具有较好的效标效度。

综上,正式量表的信度和效度检验表明,国企变革型领导量表具有良好的信度和效度,量表的题目设计是合理可靠的,能真实地测量出所要测定的内容,适合继续进行进一步的研究。

五、结论与启示

本文探讨了国企改革情境下变革型领导的行为特征,通过案例研究和文献阅读的方法,初步获得了国企变革型领导的特征及结构维度,并结合现有量表开发了国企变革型领导量表。探索性因子分析和验证性因子分析的结果表明,量表的信度和效度都较为理想,变革型领导的内容结构呈现较为清晰的五因子结构,包括个性化关怀、愿景激励、德行垂范、变革创新、领导魅力五个维度。与李超平等(2005)开发的TLQ和Bass等(1996)开发的MLQ相比,增加了一个独特的维度——变革创新,从而拓展了变革型领导的内涵,完善了变革型领导的研究。上述研究结论对国有企业管理实践具有启示意义。

(一)变革创新国企改革情境下变革型领导的必然特征

从国有企业所处的体制转型和国企改革的情境来看,近30年来国有企业一直处于变革之中,国企领导者在企业经营管理过程中,必然表现出不同的行为和特征。正如在中国本土背景下开发的TLQ发现了“德行垂范”这一基于中国特殊的文化背景的维度特征,就国企变革型领导而言,“变革创新”是其行为表现的一个重要特征。国企变革型领导量表与TLQ在内容结构上的差异,可以在我国的国企改革的背景中找到依据。从1978年起,国企改革经历了扩大企业自主权、建立现代企业制度、国资管理与公司治理三个阶段,由于没有现成的经验和模式可借鉴,每一个阶段都是在不断试错的过程中摸索着前进,这对国企变革型领导提出了巨大的挑战。他们肩负着实现企业双重目标的重任,必须在日常经营管理中不断进行变革创新,因而他们的变革创新行为特征极为显著。他们通过不断探索新的管理理念和模式、对企业的发展进行全局性的谋划、勇于开拓和冒险等,大力推行企业的改革与创新。国企变革型领导的这一特征,与王辉等(2006)的研究结果一致[25]。他们的研究发现,中国企业CEO的一个重要行为特征就是“开拓创新”,敢于创新和承担风险。

(二)国有企业选拔高层管理人员要注重其变革创新的特征

“变革创新”这一维度的发现,为国有企业高层管理人员的选拔提供了重要的指导。由于企业领导者在经营管理中需要勇于变革和创新,不仅在企业的战略方面进行高瞻远瞩的谋划,随时把握企业发展的良机,在企业日常经营管理中更要打破常规,敢于冒险,不断探索适合本企业发展的管理方式和方法。因此,企业应加强对领导者这一特征的识别,在招聘和选拔企业管理者时,不仅要看其业务能力、工作努力、对员工的关怀、廉政等方面,还要特别关注他们的工作表现中是否具有突出的变革创新方面的行为特征。例如,当国有企业需要选拔高层管理人员时,不管是通过组织推荐,抑或是市场选择等方式,对其履职经历的考察,应关注其经营管理过程中是否有突出的变革创新行为,以及良好的经营业绩。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》为国企改革提出了新的目标和方向,国有企业的领导者面临的市场竞争压力也将越来越大。为选拔适合的高层管理人员,可使用面试、公文处理模拟测试、无领导小组讨论、案例分析法等方法,考察候选人各方面的特征,尤其是变革创新方面的行为特征,保证国企改革的进一步深化,推动国有企业不断发展壮大。

(三)国有企业可通过培训增强后备管理人才的变革创新特征

企业竞争归根到底是人才的竞争,国有企业必须建立后备管理人才队伍,才能在市场竞争中立于不败之地。因此,国有企业需要注重接班人的培养,一方面从企业内部大胆培养和开发具有管理潜力的中青年骨干员工,另一方面从外部发现和引进优秀管理人才,有意识地培育他们在变革创新方面的行为特征。例如,在管理人员的培训中,可采用工作轮换、角色扮演、团队活动、企业竞赛等方法,激发他们的潜能,培养和强化他们的变革创新特征。通过持续不断地培训,开发一支具有变革创新特征、德才兼备、数量充足的后备管理人才队伍,为深化国企改革和促进国有企业的发展,提供源源不断的人才储备。毫无疑问,国企变革型领导量表的开发,为国有企业管理人员的培训和开发提供了有益的借鉴,拓展了培训的内容和方式,保障了国有企业的可持续发展。

(四)不足与未来研究

在国企变革型领导量表的开发过程中,本研究结合西方变革型领导理论和中国国企改革理论,运用定性和定量研究方法,通过案例研究、文献研究、实地调查、问卷调查等,进行了题目的编制、筛选、修订,并根据专家意见调整了题目,确保了量表的内容效度。但由于样本的地域、行业、数量有限,被试存在不真实回答等,本研究有一定局限性,需要在未来的研究中注意以下问题:①问卷选择的多样性。本研究的样本数量有限,且全部在西部地区的企业中发放,在今后的研究中应加大问卷的发放量,注意样本企业的行业、地域差异性,保证研究结果的普适性。②被试的社会期望反应偏差规避。本研究的题目涉及被试所在企业的主要领导,作为敏感性问题的调查,被试可能基于自我保护的动机,有意改变自己的意见或夸大正面的自我表达[26]。在今后的研究中可采取研究者亲自到现场发放并回收问卷、承诺保密、匿名填答等方法,以获得被调查对象的真实答案。③多案例的应用。通过选择多个案例企业,深入企业一线进行实地调查、访谈等研究,可以增加研究结果与理论的适用范围,解释更多的组织现象,从而可以保证案例研究的外部效度。

[1]Burns J M.Leadership[M].New York:Harper&Row,1978.

[2]Bass B M.Leadership and Performance Beyond Expectations[M].New York:Free Press,1985.

[3]李琳,陈维政.大数据背景下领导风格的选择[J].经济问题探索,2014(8):26-29.

[4]Bass B M,Avolio B J.Developing Transformational Leadership:1992 and Beyond[J].Journal of European Industrial Training,1990,14(5):21-27.

[5]Conger J A.Charismatic and Transformational Leadership in Organizations:An Insider’s Perspective on These Developing Streams of Research[J].Leadership Quarterly,1999,10(2):145-179.

[6]李超平,时勘.变革型领导的结构与测量[J].心理学报,2005,37(6):803-811.

[7]孟慧,宋继文,徐琳,等.中国情境下变革型领导的内涵与测量的再探讨[J].管理学报,2013,10(3):375-383.

[8]李琳,陈维政.变革型领导对国有企业改革与发展的影响作用分析——基于泸州老窖的案例研究[J].经济经纬,2011(6):97-101.

[9]李琳,陈维政.国有企业改革的背景差异与变革型领导者的催生[J].改革,2011(11):120-125.

[10]Xin K R,Pearce J L.Guanxi:Connections as Substitutes for Formal Institutional Support[J].Academy of Management Journal,1996,39(6):1641-1658.

[11]忻榕,徐淑英,王辉,等.国有企业的企业文化:对其维度和影响的归纳性分析[M]//徐淑英,刘忠明.中国企业管理的前沿研究.北京:北京大学出版社,2004:372-397.

[12]樊景立,钟晨波,Organ D W.组织公民行为概念范畴的归纳性分析[C]//徐淑英,刘忠明.中国企业管理的前沿研究.北京:北京大学出版社,2004:398-421.

[13]周长辉.二手数据在组织管理学研究中的使用[C]//陈晓萍,徐淑英,樊景立.组织与管理研究的实证方法.北京:北京大学出版社,2008:178-198.

[14]罗伯特·F·德维利斯.量表编制:理论与应用[M].第2版.魏勇刚,席仲恩,龙长权,译.重庆:重庆大学出版社,2010.

[15]柯江林,孙健敏,李永瑞.心理资本:本土量表的开发及中西比较[J].心理学报,2009,41(9):875-888.

[16]李海,张勉.组织凝聚力量表的构建与有效性检验[J].南开管理评论,2010,13(3):136-149.

[17]Churchill G A.A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs[J].Journal of marketing research,1979,16(1):64-73.

[18]Andrews F M.Construct Validity and Error Components of Survey Measures:A Structural Modeling Approach[J].Public Opinion Quarterly,1984,48(2):409-422.

[19]Nunnally J C.Psychometric theory[M].2nd ed.New York:McGraw-Hill,1978.

[20]吴明隆.问卷统计分析实务——SPSS操作与应用[M].第2版.重庆:重庆大学出版社,2010.

[21]Hinkin T R.A Brief Tutorial on the Development of Measures for Use in Survey Questionnaires[J].Organizational Research Methods,1998,1(1):104-121.

[22]邱皓政,林碧芳.结构方程模型的原理与应用[M].北京:中国轻工业出版社,2009.

[23]Tsui A S,Egan T D,O’Reilly III C A.Being Different:Relational Demography and Organizational Attachment[J].Administrative Science Quarterly,1992,37(4):549-579.

[24]Wang D,Tsui A S,Zhang Y,et al.Employment Relationships and Firm Performance:Evidence from an Emerging Economy[J].Journal of Organizational Behavior,2003,24(5):511-535.

[25]王辉,忻蓉,徐淑英.中国企业CEO的领导行为及对企业经营业绩的影响[J].管理世界,2006(4):87-96,139.

[26]Paulhus D L.Measurement and Control of Response Bias[C]//Robinson J P,Shaver P R,Wrightsman L S.Measurement of Personality and Social Psychology Attitudes.San Diego,CA:Academic Press,1991:17-59.