灰毡毛忍冬及其变异株与忍冬叶显微特征比较研究

刘湘丹,徐玉琴,冯懿卉,周日宝,王朝晖,童巧珍*,石国强

(1.湖南中医药大学 药学院,湖南 长沙410208;2.益阳广播电视大学,湖南 益阳413000)

灰毡毛忍冬Lonicera macranthoides Hand.-Mazz 和忍冬Lonicera japonica Thunb. 均来源于忍冬科忍冬属,灰毡毛忍冬干燥花蕾或带初开的花为2015 版《中华人民共和国药典》收录的山银花来源之一[1]; 忍冬的干燥花蕾或带初开的花为2015 版《中华人民共和国药典》 收录的大宗药材金银花唯一来源。 两者均有清热解毒,疏散风热之效,临床上广泛用于治疗痈肿疗疮,喉痹,丹毒,热毒血痢,风热感冒,温病发热等病症[2]。其茎又叫金银藤,有清热解毒、疏风通络之效[3-5]。 文献研究显示,其叶亦可入药,具有抑菌、抗氧化作用[6-8]。 灰毡毛忍冬变异株为上个世纪末在湖南溆浦发现的灰毡毛忍冬自然突变株,具有花整齐、花蕾期长、花冠不展开、有效成分含量高、采收周期长、采收成本低等优良特性,已被广泛引种栽培,成为灰毡毛忍冬的主流品种,又名“湘蕾金银花”[9-10]。

山银花与金银花药材性状较相似, 易混淆,较多研究者对灰毡毛忍冬和忍冬进行了化学成分和药理作用研究,部分研究者对灰毡毛忍冬和忍冬原植物性状,花、茎的显微特征等方面开展了对比研究[11-15],未见关于叶的显微特征比较研究的报道。 本研究在文献研究基础上进行灰毡毛忍冬、灰毡毛忍冬变异株及忍冬叶外部形态和内部构造的比较研究,为忍冬和灰毡毛忍冬性状鉴别、灰毡毛忍冬良种选育及种质资源研究提供实验基础,同时为忍冬属植物叶的外部形态和内部显微构造研究提供参考。

1 实验样品来源

实验样品采自湖南中医药大学药用植物园, 经湖南中医药大学周日宝教授鉴定为灰毡毛忍冬Lonicera macranthoides Hand.-Mazz、灰毡毛忍冬变异株(湘蕾金 银 花)Lonicera macranthoides ‘XiangLei’ 和 忍冬Lonicera japonica Thunb.的一年生枝条上的成熟叶。

2 性状鉴别

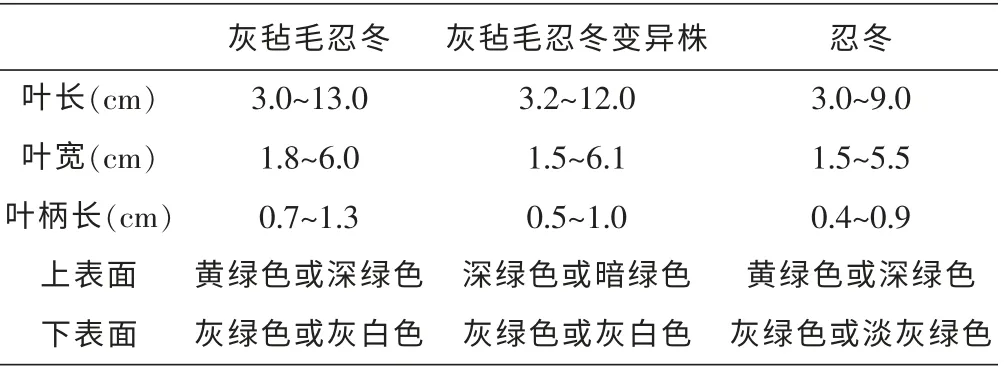

灰毡毛忍冬及其变异株、忍冬的叶片均呈卵形或卵状披针形;叶先端尖或渐尖,基部圆或近心形,叶缘全缘,略向下卷;其中灰毡毛忍冬变异株叶边缘明显见柔毛;新叶见红晕,三者均上表面毛茸稀疏、下表面毛茸密被;羽状网脉,主脉均近轴面稍凹下,远轴面稍凸起,叶脉和叶柄上均密被毛茸,其中灰毡毛忍冬及其变异株尤甚;体轻,质脆,气微,味微苦; 三者的叶大小及上下表面颜色差异较大,详见图1,表1。

图1 3个样品叶外部形态图

表1 3个样品叶外部形态比较

3 显微鉴别

3.1 制片方法

叶柄或叶片横切片制作:用胡萝卜条夹住叶柄或叶片,用双刃刀片徒手切片,将切片置盛蒸馏水的培养皿中,选取完整薄片,蒸馏水装片后,稀甘油封片。

表皮装片制作: 分别取3个样品的新鲜叶片,用镊子撕取叶片下表皮,撕离面朝上,蒸馏水装片后,稀甘油封片。

3.2 观察与测量方法

将制成的临时装片置于双目显微镜下,观察样品的显微特征,并用自带数码成像系统对其微观形态拍照,使用显微测微尺测量叶片组织,如腺毛长度、非腺毛长度等。 并用显微测微尺按面积法进行气孔计数(在显微镜下计算单位面积气孔和表皮细胞的数目,移动载玻片在表皮的不同部位作同样的气孔和表皮细胞计数, 连续计数4 次, 求其平均值),按如下公式计算气孔指数。

气孔指数=单位面积上的气孔数×100/(单位面积上的气孔数+同面积表皮细胞数)

3.3 结果与分析

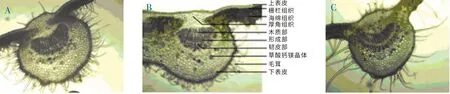

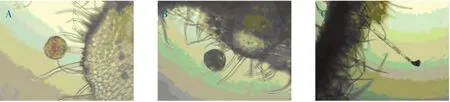

3.3.1 叶片横切面显微构造 灰毡毛忍冬、 灰毡毛忍冬变异株和忍冬叶片横切面结构都由表皮、叶肉和叶脉三部分组成。 其中表皮细胞为一层类圆形细胞,排列紧密,部分表皮细胞向外突起形成腺毛或非腺毛,下表皮毛茸数量多于上表皮,其中非腺毛为单细胞,线状毛;主脉上下两方及表皮以内均为薄壁细胞,细胞类圆形,有细胞间隙,贮藏有大量大小不等的草酸钙簇晶;靠近上表皮下方,部分细胞角隅处增厚,形成厚角组织。 无限外韧型维管束,导管径向排列,韧皮薄壁细胞中贮藏有大量草酸钙簇晶;栅栏细胞径向紧密排列于上表皮之下,下表皮上方无栅栏组织,其上细胞类圆形,排列疏松,构成海绵组织,均为两面叶。 见图2。灰毡毛忍冬叶横切面上腺毛 (腺头呈圆球形)形状、大小与其变异株相似,但与忍冬(腺头呈倒圆锥形,顶端平坦)差异较大,见图3。其毛茸大小及后含物比较见表2。

图2 3个样品叶横切面构造图(×40)

图3 3个样品叶横切面毛茸图(×40)

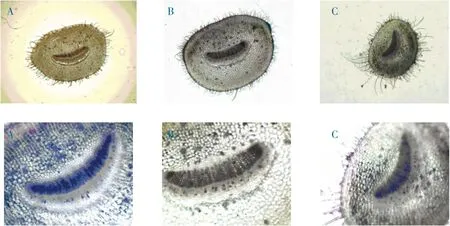

3.3.2 叶柄横切面显微特征比较 3个样品叶柄横切面显微构造见图4, 从图可看出灰毡毛忍冬及其变异株叶柄毛茸相对短、弯曲、密集,而忍冬叶柄毛茸长、弯曲、密集,相关特征比较结果见表3。

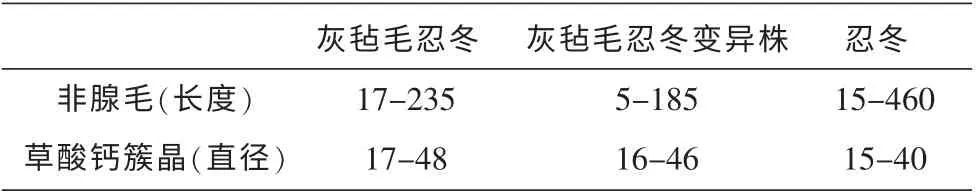

表2 3个样品叶片腺毛、非腺毛及后含物显微特征比较(μm)

表3 3个样品叶柄的显微特征比较(μm)

图4 3个样品叶柄显微构造图(上图×20;下图×40)

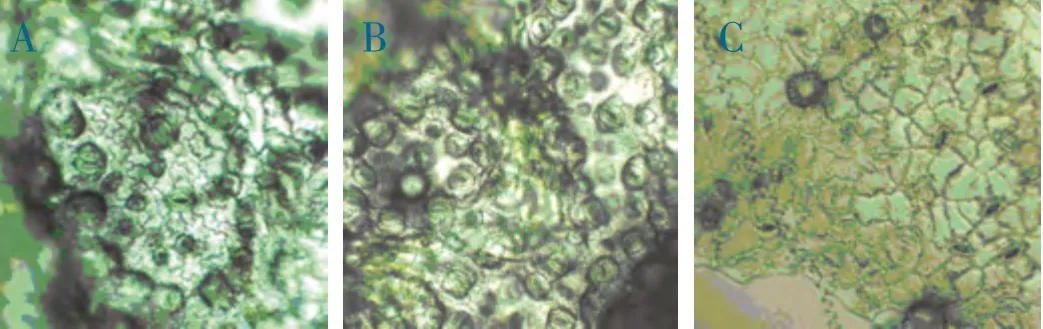

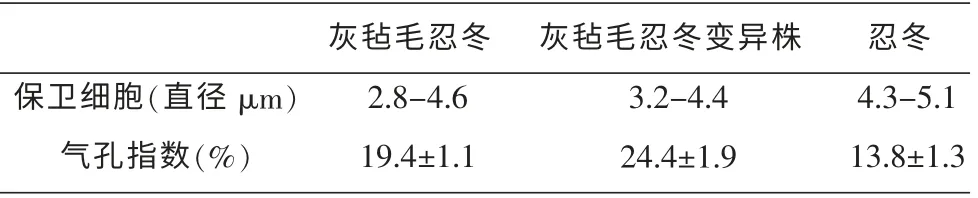

3.3.3 气孔及气孔指数比较分析 灰毡毛忍冬及其变异株、忍冬叶下表皮气孔多为不定式,偶见不等式,有3~5个副卫细胞。 3个样品叶片下表皮显微结构见图5,气孔及气孔指数比较见表4。

图5 3个样品叶下表皮气孔图(×40)

表4 3个样品下表皮保卫细胞及气孔指数比较

4 讨论

自2005 版《中华人民共和国药典》,金银花和山银花被分别录入,但两者易混淆,山银花主要来源之一灰毡毛忍冬具有花产量高、 易采收的特点,其价格相对金银花低,常出现替代用药的情况[13]。文献研究表明,部分学者[11-15]对忍冬与灰毡毛忍冬、灰毡毛忍冬与其变异株外部性状和花、 茎的显微结构异同点进行了比较研究。 灰毡毛忍冬及其变异株、忍冬的叶亦可入药,且叶亦为物种鉴定的依据之一[6-8],故本研究对三者叶的外部形态和内部显微特征进行了观察比较研究,其异同点总结如下。

4.1 相同点

三者叶上下表皮均为单层类圆形细胞,紧密排列;均有腺毛及非腺毛;草酸钙簇晶大量分布于基本薄壁细胞及韧皮薄壁细胞中, 其大小无明显区别。海绵组织细胞均为多层细胞,排列较为疏松。栅栏组织紧密排列于上表皮之下,下表皮上方无栅栏组织,均为典型异面叶。 下表皮气孔均多为不定式,偶见不等式,副卫细胞3~5个。

4.2 不同点

4.2.1 忍冬与灰毡毛忍冬及其变异株不同点 忍冬腺毛较灰毡毛忍冬及其变异株的更长,且忍冬腺毛的腺头较小,呈倒圆锥形,顶端平坦,灰毡毛忍冬及其变异株腺头大为圆球形,差别显著。 灰毡毛忍冬及其变异株较忍冬非腺毛明显短。 忍冬叶片横切面木质部较灰毡毛忍冬及其变异株略窄,而栅栏组织、海绵组织则略宽。 忍冬下表皮气孔数及气孔指数均小于灰毡毛忍冬及其变异株,且前者副卫细胞较大,后两者副卫细胞均较小。

4.2.2 灰毡毛忍冬与其变异株不同点 灰毡毛忍冬与其变异株叶的显微构造基本相似,但下表皮气孔数及气孔指数前者较后者小,变异株副卫细胞小于常规株;灰毡毛忍冬变异株非腺毛长度相对短于常规株。

以上研究结果表明,灰毡毛忍冬及其变异株叶的外部形态和内部显微特征均与忍冬存在明显差异;项目组前期研究[16-17]表明,灰毡毛忍冬常规株和变异株花冠表型存在明显差异,但有效成分含量差异不大,其花蕾均做山银花入药。 本研究发现,灰毡毛忍冬自然突变株,其叶的外部形态与常规株差别不大, 但其内部显微特征较常规株发生了变化,说明灰毡毛忍冬自然突变株叶片特征较常规株存在差异。 该研究结果可为三者原植物或叶类药材的鉴别及忍冬属叶的显微特征比较研究提供参考,同时还为灰毡毛忍冬种质选育提供实验依据。

[1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[S].一部.北京:中国医药科技出版社,2015:30-31.

[2]石钺,石任兵,陆蕴如.我国药用金银花资源化学成分及药理研究进展[J].中国药学杂志,1999,34(11):724-727.

[3]耿世磊,徐鸿华,赵晟,等.山银花茎、叶、花中绿原酸分布规律研究[J].中草药,2004,35(3):315-318.

[4]程若敏.广西红腺忍冬茎质量控制研究[D].南宁:广西中医药大学,2012.

[5]胡扬帆,吴楚材.灰毡毛忍冬藤化学成分研究[J].中药材,2012,35(1):66-69.

[6]周江煜,郭睿,程若敏,等.红腺忍冬叶有效成分含量动态积累研究[J].中药材,2011,34(8):1 194-1 196.

[7]朱英,徐之路.红腺忍冬叶抑菌作用及其与总黄酮、绿原酸含量的相关性研究[J].中国中医药科技,2014,21(1):39-41.

[8]姚正颖,张卫明,孙力军.不同季节灰毡毛忍冬茎叶中绿原酸和木犀草苷含量的分析[J].中国野生植物资源,2013,32(6):35-38.

[9]汪冶,黄云.湘蕾金银花的选育及推广初报[J].中药材,2004,27(12):896-897.

[10]汪冶,肖聪颖,梅树模,等.湘蕾金银花最佳采收时间和干燥方法的研究[J].时珍国医国药,2008,19(3):612-613.

[11]吴飞燕,卿志星,曾建国.HPLC 测定灰毡毛忍冬不同部位中绿原酸和木犀草苷的含量[J].中国现代中药,2014,16(8):614-617.

[12]郭庆梅,周凤琴,吴群,等.忍冬不同农家品种叶形态特征比较[J].中国中药杂志,2011,36(14):1 927-1 930.

[13]吴飞燕,冯宋岗,曾建国.金银花和山银花的鉴别与归属研究[J].中草药,2014,45(8):1 150-1 156.

[14]王萌,张永清,刘钧宁.忍冬、灰毡毛忍冬及嫁接植株花蕾的显微特征比较研究[J].陕西中医,2012,33(5):602-605.

[15]康帅,张继,王亚丹,等.金银花与山银花的生药学鉴别研究[J].药物分析杂志,2014,34(11):1 913-1 921.

[16]陈言,周日宝,潘清平,等.湘产“湘蕾”系列灰毡毛忍冬HPLC 指纹图谱研究[J].中国现代医生,2008,46(26):24-25.

[17]王朝晖,童巧珍,周日宝,等.湘蕾一号金银花花蕾中挥发油组分的研究[J].湖南中医学院学报,2006,26(1):18-20.