试论报刊与鲁迅小说“现代性”特征的生成

杨光宗,唐 欢

(湖北民族学院文学与传媒学院,湖北恩施 445000)

近些年,不少学者采用跨学科的方法研究中国现代文学,“其中包括从文学内部多角度地研究文学的基本构成与文体特征,多方面地把握中国现代文学的审美意义,又在文学文化学的角度中寻找文学史生成与发展的内在规律。”[1]1过于重视文学的内部要素,偏离了文学研究的轨道,只有从文学结构本身去研究文学,才能充分地理解中国现代文学。中国现代文学的特征十分复杂,需要多方位研究。笔者试图运用文艺学、叙事学、传播学理论探究报刊同鲁迅小说“现代性”①特征生成的关系,鲁迅小说的创作受报刊媒介影响而呈现出“现代性”特征,这是一个渐变的过程。中国现代文学与现代传媒之间是一种互动关系,两者之间相互依存并相互制约。正是这样,“研究现代传媒与中国现代文学内在关系,不仅可以丰富研究方法,而且还可以进一步发现中国现代文学自身的特征,寻找中国现代文学及其文化发展的合理性。”[2]

一、鲁迅与报刊关系的梳理

鲁迅出生在浙江绍兴一个家道殷实的家庭,经历一场变故之后,小康之家陷入困顿,但是鲁迅的母亲仍坚持送他上学。年轻的鲁迅非常好学,以优异成绩考进了矿路学堂,“在矿路学堂读书时,翻阅了不少宣扬新思想的报刊如《时务报》,并收藏了严复翻译的《天演论》”[3],毕业就被保送到日本留学,弃医从文之前,鲁迅与报刊的接触激发了他潜在的革命激情。弃医从文之后,他开始接触报刊,并在报刊上发表文章。鲁迅在自传中曾提到在东京的客店,他和同窗一起看《朝日新闻》和《读卖新闻》这两种报刊时,革命热情很高,看到一些关于国家大事的新闻往往会聚在一起讨论一番。“经历了一些事情的影响,鲁迅觉得医学对他而言并非重要了,愚弱的国民,即使体格健全茁壮,也只会做毫无意义的看客,改变这些愚弱看客的精神对于鲁迅而言变得更加有意义,而文艺运动就是改变精神的良剂。”[4]因此,他邀及了一些人,开始办杂志,杂志的名目就是《新生》。鲁迅与报刊之间的关系是研究其小说“现代性”特征生成不可忽视的一部分,早期接触的报刊逐渐培养了他积极探索、追求创新的品格,也激发了他的爱国热忱,这些构成了他早期的思想渊源。“而在1924年-1926年期间,鲁迅已经在报刊上发表了多篇文章。”[5]除发表文章外,鲁迅还创办了报刊,他担任过《语丝》《莽原》《京报副刊》主编和主要撰稿人。现今,一提及鲁迅,就离不开三个字“文思革”②,研究鲁迅不能忽视他作为主编和撰稿人的身份,这有助于探讨鲁迅小说创作与报刊的关系。

(一)参与的报刊活动

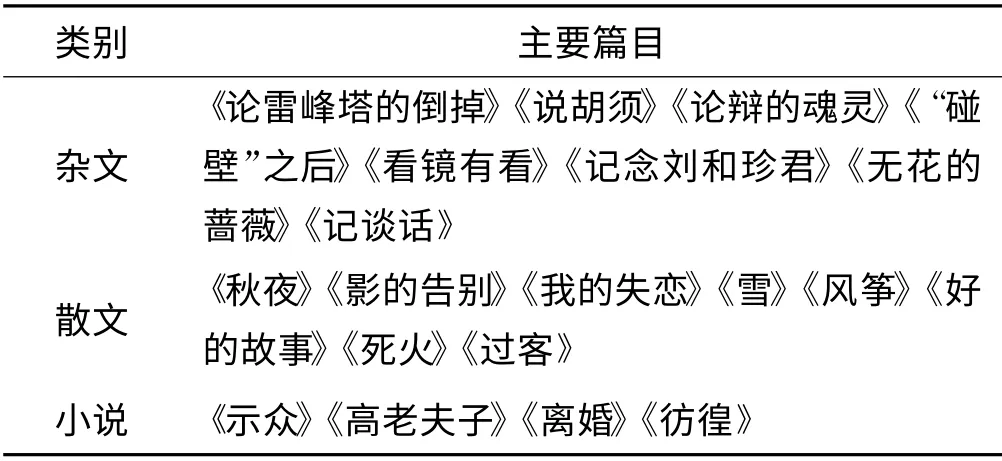

鲁迅在报刊上发表的文章很丰富,详情参见表1。

表1 鲁迅与刊物关系

“纵观19世纪20年代中旬,鲁迅在22 家报刊上发表过185 篇文章。”[5]他担任过多家报刊的主编及其主要撰稿人,并指导和参与过很多刊物的编辑工作。《语丝》在中国现代文学史上具有很大的影响力,鲁迅作为该报刊的主编及其撰稿人之一,曾在此刊物发表了很多作品。鲁迅在自传中提到两年来所作的文章,除登在《自由谈》上外,还有《十字街头》《文学月报》《北斗》《现代》《涛声》《论语》《申报月刊》《文学》等。主要篇目发表情况见表2。

表2 报刊《语丝》主要篇目发表情况

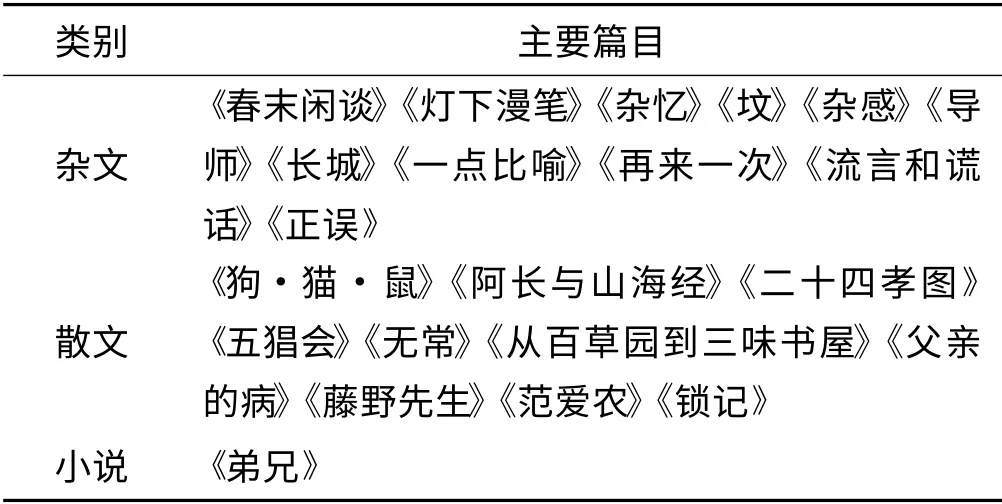

《莽原》是北京《京报》副刊之一,鲁迅作为《莽原》的主编和撰稿人,曾积极在该刊上发表了很多作品。详情见表3。

表3 报刊《莽原》主要篇目发表情况

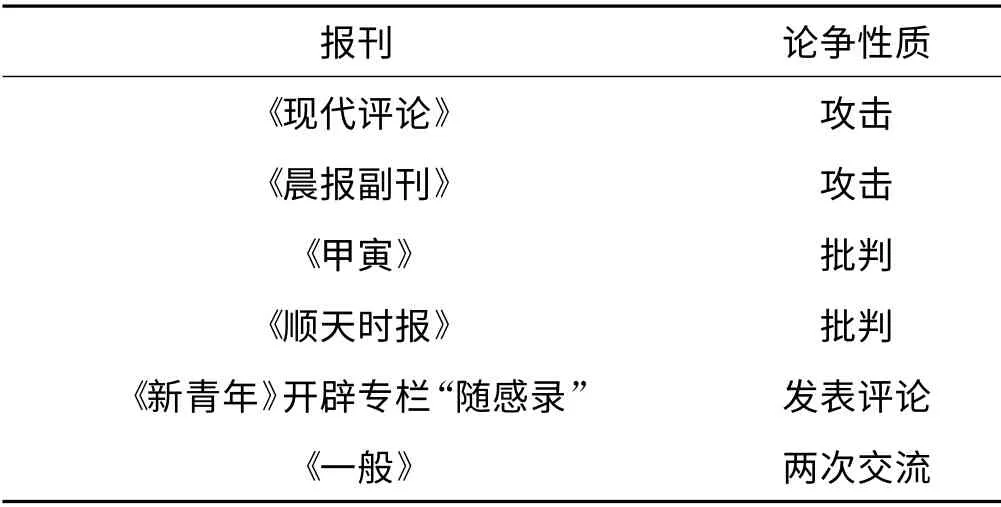

(二)以报刊为阵地,争取话语权

鲁迅生存的时代缺乏一个体现现代大众话语的“公共领域”,他是先觉者,清醒地认识到必须要开创一个体现现代知识分子文化精神的“公共领域”③,在言论不自由的社会争取一定的话语权力和生存空间。鲁迅亲自创办了大量适应时代发展需要的报刊。他以报刊为阵地,围绕着报刊同资产阶级反动势力展开论争。“鲁迅曾说《猛进》气势犹如其名,很勇猛,但是论政象的文字太多。《语丝》虽然总想有反抗精神,却时时有疲劳的颜色。”[6]20年代中期,同鲁迅以报刊为阵地展开论争的事例很多,诸如报刊《一般》,该刊创办宗旨是向一般公众介绍学术思想,刊载文学论文的刊物。鲁迅与该刊真刀实枪地发生过两次交锋。又比如在北京女师大学潮、“五卅运动”及“三一八惨案”中,《现代评论》曾刊载过诋毁人民革命斗争的文章,鲁迅深感不平,以《语丝》为阵地,连发几篇专文,批驳这些文章的撰稿人,积极维护了人民的利益。《甲寅》是一种政治性较强的刊物,该刊物主张文言文,反对白话文,倡导封建复古思想运动,反对进步革命思潮,鲁迅也曾撰文对其展开批判。具体论争关系可参考表4。

表4 鲁迅与报刊的论争

二、鲁迅小说“现代性”品格形成的原因

人是追求无限的有限存在者,追求无限即追求新的意义。鲁迅所体认的最高价值追求是“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,他顺应时代,不断改变和完善作品风格。纵观他每一时期的作品,几乎没有相同或类似的主题、文体、结构、情节以及人物,这都离不开鲁迅对现实生活的审视。鲁迅小说的“现代性”特征集中体现于主体意识、时间意识、文体意识。“小说现代性风格演变的表现主要在于他针对不同的报刊时期而选择了不同的文体,鲁迅对于作品的语言风格、文体结构、叙述方式、抒情方式都表现出对报刊文体的适应性和把握的准确性。”[7]

(一)主体意识较强的文体创新

(1)主体意识

早期的报刊活动对鲁迅思想的启蒙是不可忽视的。正是在这种启蒙的思想下,鲁迅敢为人先,积极主动地发表现代小说。“鲁迅一开始他的写作生活,第一坚决主张写作是为社会的理论。”[8]同时鲁迅发表的小说数量和质量也是可观的。鲁迅小说“现代性”品格最突出的特征就是主体意识,这是一种建立在启蒙意识和理性自觉上的主体性。鲁迅认为,人作为理性的行为者,具有社会变革和理论探究的无限自由。启蒙思想的一个根本目标就是使人们摆脱恐惧,树立自主意识。所以要扫除资产阶级知识分子“尊孔读经”,用封建文化麻痹大众的风气,就必须具备强烈的主体意识和“祛魅”的勇气。从文艺传播学的角度看,鲁迅小说“现代性”特征的生成,既是启蒙主义精神对鲁迅的激发,也是鲁迅有意识地使其小说文体产生对报刊的认同。从早期学洋务到留学日本学医,从弃医从文到走向文艺创作道路,这一系列变化是鲁迅有意识地为改变旧社会体制而积极对现代文艺不断选择的结果。

(2)淡化情节

传统小说的着力点在于千变万化的情节和身份转换的人物。鲁迅打破了这一传统的叙事套路。传统小说中人物围绕情节发展,人物串接在故事中,没有深刻的心理揭示,而他笔下的小说没有复杂的情节线索,人物比传统小说也丰满了许多。这弥补了传统小说中的不足。鲁迅在叙事过程中再现了典型环境中的典型人物,淡化了情节的作品,故事性不强,却不乏哲理性和思辨性。他善于截取生活中一个很平常的横断面,建构一个现代的叙事空间。他笔下的人物打破了以往才子佳人、帝王将相单一的人物格局,从而使我们感到亲切或者熟悉。文学作品是时代的风向标,时代不需要莺歌燕舞的靡靡之音,也不需要陈旧繁杂的章回体。报刊上刊载的鲁迅小说其文学性和启蒙性很强,淡化了复杂的故事情节,其思辨性和批判性十分适应现代期刊的文体需求。

(3)倡导白话文

“五四时期语言的变革,可视为中国知识分子创建公共话语的努力”[9]。鲁迅是创造小说新形式的典范,他明确地意识到小说文体所具有的启蒙意义。“1918年发表白话小说《狂人日记》就是他开始结合报刊小说语体特点的初步实践。”[1]162古代文言文小说,文白夹杂,雅俗共存,语言格式不和谐,鲁迅小说的创作率先使用白话文,白话文体在语法、词汇和表现形式等方面比文言文小说更具优势。鲁迅小说语言简练、鲜明生动而且富有主体情韵。总体而言,鲁迅小说创作有提倡白话文的动机,但是其叙事语言不自觉地贴合了报刊文体语言的需要,他的根本出发点还是文学的艺术性。鲁迅的小说语言通俗并不低俗,平白又不失蕴藉。这样,当他运用一定的语言来塑造文学形象的时候,必然会把它所蕴含的特定民族的文化意识赋予对象,从而使得语言形象比之于线条、色彩、节奏、音乐等“中介性”的物质媒介,更具有鲜明的文化意蕴,能赋予读者从文化的视角阐发文学作品意蕴的广阔空间。白话文小说为人们呈现了一个丰富多彩的艺术世界,鲁迅善于将自己的主观理性融入到作品的现实描绘中,从而使得他的作品能够更加深刻地表现现实社会。鲁迅的视角很宽广,他以拿来主义的眼光吸收了西方现代主义的养分。象征、意识流等现代派手法,在鲁迅的小说创作中也非常明显,使得小说表现形式丰富多彩。鲁迅的《狂人日记》是中国现代白话小说的典范,而后随着鲁迅其他白话小说的陆续发表,白话文体显示出强盛的生命力,从而促进了中国小说语言的现代化。

(二)叙事时空转化,呈现多重意蕴

鲁迅是中国现当代文坛极富思想深度和艺术创造力的大家,他能够站在时代的最高点,创作出引领时代潮流的文学作品,同时鲁迅对中华民族的苦难与新生,绝望与希望,命运与性格的描绘都是站在客观真实的立场上。

(1)封闭叙事空间

人本身是一种时间性的存在,从事件的时态划分,叙事时间分为过去、现在、将来。鲁迅专注于“现在”的创作,虽然其《故事新编》中采用的题材都是一些古代神话,但是叙事话语和情节都十分现代化。鲁迅作品中建构的时间意识是以现实的生活为基础。比如说作品中人物的生活方式、对话机制都没有历史感。叙事时间以现实空间为参照物,现实空间发生改变,叙事时间也向前推演。

在小说中,他常常营造封闭的叙事空间,如沉闷的空房子。《明天》中他描述一个失去儿子的母亲在房间里的感受是四周的东西压着她,她无法呼吸。这个空间纬度里母亲的儿子死了,母亲做梦,在梦里和儿子见了面,叙述时间由现在转为将来,空间纬度也从物理空间转移到精神空间。在叙事空间的作用下,小说叙事时间也呈现多维度转换,这让整部小说富有跳跃性。报刊相对于小说叙事空间而言,既是一种解放同时又具有某种内在的规定性。要适应这种规定性,就必须重构传统小说的叙事时空。在对旧的叙事时空扬弃和新的叙事空间建构的过程中,鲁迅的思辨性很强。

中国的传统小说叙事时间采用的是过去时态,其人物类型单一,王侯将相、才子佳人类型化人物占据很大比重。传统小说善于写历史,写过去较为陌生的事情,受意识形态的束缚,对于现在和将来都抱着谨慎的态度。过去和现在不能解决的事情寄予将来实现。比如说《窦娥冤》复仇、《梁山伯和祝英台》死后化蝶。鲁迅以冷峻批判的文风打破了传统小说叙事时间带来的妄想,他执着于现在,甚至对未来(大众抱有希冀的)进行驳斥。鲁迅是先觉者,写《阿Q 正传》的时候他就深刻揭露了国民的劣根性——精神的自我麻痹,把将来作为逃避现实人生困境的时间归所。鲁迅的这种意识在其不同文体中都有深刻体现,《野草·立论》里谈到一个新生儿降生,很多宾客对小孩将来给予了美好的祝福,然而叙述者以这样冷静的口吻说到“这个孩子将来是要死的”[10],这句话虽刻薄,但是揭露的是事实,也反映了鲁迅驳斥未来的态度。报刊的接受群体主要是进步的知识青年,启蒙思想是知识分子和传播媒介共同追求的永恒主题。冷峻批判的作品暗含着鲁迅关心青年成长的热忱。他希望青年不再做沉睡的看客,应正视现实的困境,摆脱对未来的空想。

(2)精短的叙事篇幅

就小说而言,文学期刊能够为读者提供篇幅较长的长篇小说,但是一般以月刊、半月刊为主,相对较长的出版周期和出版特点,并不利于小说连载。连载小说多是规模较大的长篇。鲁迅不创作篇幅较长的小说,一方面考虑到报刊传播的时效性,另一方面就是读者阅读的连续性。长篇小说需要通过连载的方式传播,这样,趣味性更多于启蒙性。鲁迅的创作初衷并不在于追求文学创作的私人空间,其政治意识更为鲜明。所以他几乎没有长篇小说,他发表作品,也是寄予读者在短时间内能够接受并有所体悟。

因此,作家在面对现代文学期刊创作的时候,就必须要重新调整小说的叙事篇幅。短篇小说对叙事脉络和叙事手法要求更高。鲁迅吸收了俄国短篇小说巨匠果戈理的风格,善于把复杂的故事情节精短化,这就使得小说叙事的故事虽不具备完整性,但却构成了一个自足的封闭系统。受篇幅的限制,鲁迅小说的叙事视角也是多重转换,形成“多声部组合”。作品中的“我”包含着叙述者的视角,也影射了作者视角和读者视角。同时鲁迅吸收了西方现代派的许多表现技巧,在小说作品中大量地运用隐喻、意识流、内心独白等手法,丰富了小说的叙事意蕴。隐喻的手法在小说《药》中表现十分鲜明。该小说两条线索交错:一条是明线,华小栓生病,其父为他寻找偏方治病。另一条暗线是革命烈士秋瑾(作品中人物夏瑜)被捕英勇就义。作品的标题就隐喻着国民对生命的敬畏,也暗含了作家对革命成果的看法。在人物塑造上,鲁迅直白隐喻了烈士秋瑾的故事,痛斥革命叛徒的同时也意在警醒革命青年,不能盲目革命,脱离群众。鲁迅不能像列夫·托尔斯泰一般,创作出史诗般的革命篇章,这与中国时代背景息息相关。如鲁迅般有魄力和自觉意识的知识分子是少数,他需要壮大这个群体。而报刊为其提供了一个实现目标自由开放的平台,所以他着力于小说思想和叙述技巧的提升,将小说情节封闭在文本内部,这是一种自觉适应报刊的尝试,而这种尝试也造就了鲁迅小说鲜明的“现代性”特征。

三、报刊与鲁迅小说“现代性”特征的互动效应

报刊与鲁迅之间的关系必然是一个双向的关系,也意味着鲁迅与现代传媒之间存在双向效应。首先,“鲁迅以浙东文化为背景的文学书写具有十分重要的文化意义和思想价值”[11]。其次,启蒙思想是知识分子和大众传播媒介共同追求的永恒主题,是适应时代潮流,开启社会风气的进步思想。再次,新的话语思想在营造公共话语空间的同时,也能够拓宽传统传播媒介的生存形态。单方面探索鲁迅对报刊作出的积极贡献,这种视角很局限,也不利于我们全面地研究鲁迅。受一定时代的社会意识形态束缚,过度地夸大了鲁迅报刊创作的政治影响力,从而在研究鲁迅文学“现代性”特征的道路上越走越偏。因而我们有必要从鲁迅与现代报刊互动和共享的角度去讨论其小说“现代性”特征的生成与现代传媒的关系。在鲁迅生活的时代,现代报刊是知识分子自由畅谈的窗口,是其精神和物质力量的来源。报刊科学性、“现代性”的品格,使得知识分子的思想、文体风格越发成熟。知识分子的作品不断充满力量,报刊也更具有活力。现代报刊在承载知识分子自由思想的同时,也扮演了传播现代启蒙思想和文化批评的武器。现代报刊对鲁迅成为思想界、文化界的先行者发挥了积极的推动作用。

(一)开启新的话语空间,激发传播活力。

中国近代社会并没有形成哈贝马斯所说的“公共领域”,市民阶层的队伍也没有壮大起来,反而发展极不平衡,这就导致知识分子不可能真正自如地发表意见,并且形成一个自由讨论的文化空间。受西方资产阶级思想和现代传媒的双重影响,知识分子开启话语空间的努力是十分明显的。以鲁迅为代表的知识分子通过茶会的形式组建文学社团,商讨筹办社团刊物,并试图借助这些刊物发出自由的呐喊。鲁迅经历了苦闷、彷徨之后,终于在现代传媒这一阵地找到了归属感。他借着报刊,对社会的一些不公平现象、强权势力发出了自己的声音。在这个意义上,鲁迅的启蒙话语正是借助现代报刊实现的,也表明鲁迅同广大新型青年知识分子一样重视公共的话语空间,维护自身的言论自由。从鲁迅所做的文化传播事业的目的来看,鲁迅并不是仅仅作为一位编辑去寻找一块发表创作的地盘,而是从大的时代背景出发,去开辟一个同反动势力作斗争的战场——报刊。它代表了新型知识分子抗争反动势力的决心和勇气,捍卫了知识分子话语权力,推动了民族启蒙现代化“公共领域”的形成。鲁迅对现代报刊的贡献在于三个方面:首先,辩证地传播并弘扬了中国传统的文化。其次,大量译介外国优秀文学作品和传播文艺理论新思想。比如说易卜生的戏剧、俄国的十月革命理论。最后,亲身撰文鼓励青年作家创作,传播启蒙思想。随着知识分子新的话语空间不断被拓展,各类新型报刊遍地开花,涌现出生机与活力。

(二)形成文学传媒语境,加快文学现代化转型。

近代以来,小说成为文学的正宗,一方面始于梁启超“小说界革命”的积极推动,另一方面又是现代报刊作为新型传播方式的促进。因此小说的兴起不仅是思想启蒙者对小说文体功能的理解与运用,也是小说自身特征与社会现代化发展相适应的体现,这也表现出小说与报刊紧密结合的文体走向。

随着社会现代化的进程加快以及近代工业化的促进,文化发展的趋向不断表明,以市民为主体的平民文化创作成为了19世纪末20世纪初的社会思潮。现代报刊作为一种物质文化载体,为文学的生存与发展提供了文化话语空间。在文学创作者的不断努力下,新的文学传媒语境不断形成,这也加快了文学现代化的转型。报刊传递给大众的信息是多元的,它引领着市民生活的风尚和艺术观念的变化,并带动了整个社会审美意识的变动。作家植根于生活,面对市民生活风尚和价值观念的改变,会自觉地做出一定的思考和判断。这种思想影射到报刊上,形成一种价值尺度和审美眼光,又反匮于大众。文学作品从创作、出版、发行到接受,是个完整的运作系统。从宏观上讲,文学的现代化是指随着人类社会从以自然经济为主体的农业文明形态向以市场经济为主体的工业文明形态的转换。文学系统的内在结构和外部系统发生变革,既是文学观念形态、文本结构、价值功能、审美功能的革命性变革,也是文学的生产方式、生产机制、流通传播方式、接受群全方位变革的历史过程。鲁迅在对报刊的适应性和把握性中,开启了文学传媒语境,加快了文学的“现代性”转型。

鲁迅小说的研究切入点广泛,从文学内部角度研究成果已然卓著,想要有新的突破挑战很大。但是运用多学科思维,从传播学、叙事学视角关注报刊与鲁迅小说“现代性”之间的关系,为我们的研究提供了一条清晰的路径。探索鲁迅小说的“现代性”特征不能只停留在探索小说叙述特征、艺术表现形式层面上,而应该要有强烈的问题意识。现代文学作家星耀璀璨,为何唯独鲁迅被称之为“现代文学之父”?为什么他的小说具有鲜明的时代特征和强烈的批判色彩?报刊为我们探索这些问题提供了一个明朗的线索,通过梳理报刊与鲁迅生平之间的关系脉络,分析鲁迅小说特征与报刊的关系,为我们解决了一些疑问和困惑。现代传媒不是探索鲁迅小说“现代性”特征呈现的主要因素,但也是不可忽视的重要因素。

注释:

① 现代性:笔者理解为启蒙时代以来的一种持续进步的、发展的时间观念,具体表现为时间意识、精神气质、社会原则的改变。

② “文思革”即文学家、思想家、革命家的简称。

③ 现代意义上的公共领域由著名学者汉娜·阿伦特提出,在哈贝马斯那里得到系统阐发。具体指一个公共空间,在这个空间中社会成员通过各种各样的媒介,讨论公共问题,并提出意见。

[1]周海波,杨庆东.传媒与现代文学之间[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

[2]李英姿.中国现代文学研究会第九届年会综述[M].中国现代文学研究丛刊.2007(4).

[3]夏明钊.我的鲁迅研究[M].东方出版中心,2013:9-11.

[4]柳传堆.鲁迅小说中的“国民性”想象及其局限性[J].三明学院学报,2007(3).

[5]韩瑞玲.鲁迅1924_1926年与报刊关系研究[D].辽宁师范大学,2011.

[6]张亚梅.《莽原》时期鲁迅的杂文创作与译介活动[D].青岛大学硕士学位论文,2007.

[7]黄 健.论鲁迅小说的现代性品格[J].现代文学,2007(12).

[8]夏征农.鲁迅研究[M].北京:三联书店,2014:67.

[9]郭 勇,覃银芳.公共话语视野中的中国文学现代转型[J].三峡大学学报:人文社会科学版,2012(1).

[10]鲁 迅.鲁迅全集:第2 卷[M].北京:人民文学出版社,2005:212.

[11]杨光宗.地域文化传播与作家责任担当[J].中南民族大学学报:哲学社会科学版,2014(6).