中风膏治疗后循环缺血性眩晕31例临床研究

赵宏廷,李晓斌

(甘肃省中医院,甘肃兰州730050)

中风膏治疗后循环缺血性眩晕31例临床研究

赵宏廷,李晓斌

(甘肃省中医院,甘肃兰州730050)

目的观察中风膏对后循环缺血性眩晕的临床疗效。方法采用口服中风膏结合甲磺酸倍他司汀治疗后循环缺血性眩晕31例。疗程结束后观察总有效率及椎—基底动脉血流速度。结果治疗组在总有效率和改善椎—基底动脉血流方面效果显著。结论中风膏对后循环缺血性眩晕效果显著,值得推广。

中风膏;后循环缺血;眩晕;临床研究

后循环缺血(PCI)是指后循环的短暂性脑缺血发作和脑梗死。主要由于脑动脉硬化、颈椎病、椎动脉受压等多种因素,导致椎—基底动脉管腔变窄,血流速度减慢,引起脑灌注减少而发病,由于其供血部位的特殊性,故病死率和致残率较高。临床上以头昏、眩晕、恶心、呕吐和耳鸣等为主要症状。通常给予扩血管药物(如倍他司汀)改善眩晕症状,但疗效欠佳且容易复发。我们应用中风膏治疗后循环缺血性眩晕31例,疗效较好,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

61例均为我院脑病科2014年5—10月的住院患者,随机分为治疗组和对照组。治疗组31例,男16例,女15例;年龄37~65岁,平均(45.0±12.8)岁;病程7~68 d,平均(40.0± 19.8)d。对照组30例,男13例,女17例;年龄41~68岁,平均(48.0±11.0)岁;病程3~56 d,平均(38.0±22.7)d。两组患者性别、年龄、病程比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

西医诊断标准[1]:有高血压病、糖尿病、高脂血症、动脉硬化、颈椎病等基础疾病;以发作性眩晕、头晕为主要表现,头位改变会诱发或加重;有至少一种后循环缺血发作的症状(如耳鸣、恶心、呕吐或晕倒),或伴有其他脑干一过性缺血症状(如黑朦、复视、肢麻、眼震或后枕部疼痛);颈椎斜位X线片示椎间孔狭窄,经颅多普勒(TCD)提示椎—基底动脉供血不足;经头颅CT或MRI排除脑干、小脑、枕叶梗死或出血。

中医辨证标准[2]:旋转感、摇晃感或漂浮感,并伴有恶心呕吐或食少便溏;舌苔白或白腻;脉弦。

1.3 排除标准

良性位置性眩晕、前庭神经炎、美尼尔综合征、后循环出血、颅内肿瘤以及心脏、血液系统疾病等。

2 方法

2.1 治疗方法

两组患者均常规口服甲磺酸倍他司汀片(卫材药业有限公司生产,国药准字H20040130),每次6 mg,3次/日;高血压病者给予降压治疗,糖尿病者控制血糖。治疗组在常规治疗的基础上加服中风膏(我院院内制剂),每次5 g,2次/日。两组均以7天为一个疗程,连续治疗两个疗程后比较效果。

2.2 观察指标

采用Care Fusion-SONARA型超声经颅多普勒血流仪分析,分别检测两组患者椎动脉、基底动脉的平均血流速度。

2.3 疗效判定标准

参照相关标准[3]制定疗效判断标准。治愈:症状、体征基本正常,无神经系统阳性体征;显效:无眩晕发作,坐起或站立时稍感头晕,有轻度不稳感;有效:有眩晕发作,但发作次数明显减少,程度明显减轻;无效:症状体征无明显改善。

2.4 统计方法

用SPSS 17.0软件进行分析,计量资料采用t检验,等级资料采用χ2检验,P<0.05为差异有显著性。

3 结果

3.1 两组疗效比较(见表1)

表1 两组临床疗效比较[n(%)]

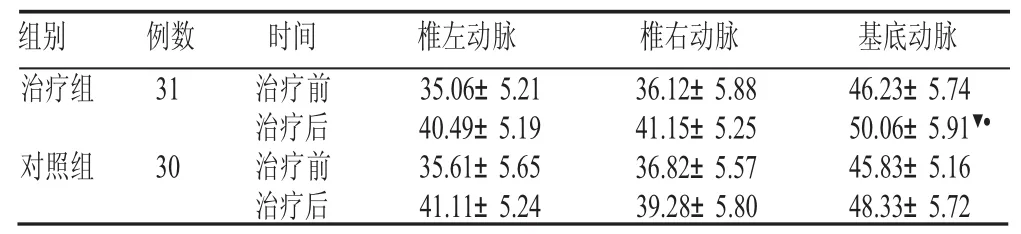

3.2 两组治疗前后TCD结果比较(见表2)

表2 两组治疗前后TCD结果比较(±s,cm/s)

表2 两组治疗前后TCD结果比较(±s,cm/s)

注:▼表示与本组治疗前比较,P<0.05;·表示与对照组治疗后比较,P<0.05

组别例数时间椎左动脉椎右动脉基底动脉治疗组31治疗前35.06±5.21 36.12±5.88 46.23±5.74治疗后40.49±5.19 41.15±5.25 50.06±5.91▼·对照组30治疗前35.61±5.65 36.82±5.57 45.83±5.16治疗后41.11±5.24 39.28±5.80 48.33±5.72

4 讨论

后循环缺血属于中医“眩晕”范畴,历代医籍对其论述颇多,《内经》中就有“诸风掉眩,皆属于肝”的记载。明代虞抟提出“血瘀致眩”,认为该病本虚标实,活血化瘀在治疗中起重要作用。中风膏是在古方“佛手散”(当归、川芎)的基础上,重用甘肃道地药材崛当归化裁而成,由当归、川芎、黄芪、水蛭等组成。我科使用中风膏治疗缺血性脑血管病二十余年,效果显著[4~6]。前期基础实验研究表明[7,8],中风膏可降低全血黏度、促进血小板解聚、改善微循环、解除微循环障碍,这些作用均表明中风膏可以改善脑部血液供应。

TCD可以准确反映椎—基底动脉供血情况的轻微改变。目前研究证实,后循环缺血时椎动脉以及基底动脉血流减慢[9,10]。本研究通过比较两组治疗前后椎动脉以及基底动脉的血流速度,证实中风膏可通过提高椎—基底动脉血流速度,改善脑血液循环,治疗后循环缺血性眩晕。

综上所述,对于后循环缺血性眩晕在使用西药基础治疗的同时,加用中风膏可提高临床效果,值得推广。

[1]李焰生.中国后循环缺血的专家共识[J].中华内科杂志,2006,45(9):786-787.

[2]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1997.

[3]孙传兴.临床疾病诊断依据治愈好转标准[M].2版.北京:人民军医出版社,2002.

[4]杨涛.中风膏治疗缺血性中风临床观察[J].中国中医药信息杂志,2008,15(4):83-84.

[5]胡敏棣.中风膏配合康复训练治疗中风98例临床观察[J].中国中医药科技,2008,15(2):160.

[6]刘雪君.中风膏治疗缺血性脑卒中54例临床观察[J].甘肃中医,2011,24(4):52-53.

[7]李铮.中风膏对实验性脑出血大鼠血液流变学指标的影响[J].甘肃中医学院学报,2007,24(3):15-17.

[8]张谦.中风膏对脑出血急性期大鼠炎性细胞因子的影响[J].甘肃中医,2009,22(10):62-64.

[9]刘勤.眩晕或头晕患者的TCD表现及其临床意义[J].中国社区医师,2011,13(5):151.

[10]马洪明.椎—基底动脉供血不足性眩晕TCD分型与中医证型特点分析[J].北京中医药大学学报:中医临床版,2010,17(5):14-16.

R543.3+1

B

1671-1246(2015)17-0149-02