中华民族的大信

主讲人 _ 薛仁明

中华民族的大信

主讲人 _ 薛仁明

薛仁明,1968年生,台湾台南南边的渔村茄萣人,系福建漳州长泰县山重村薛氏来台第十二代。台大历史系、佛光大学艺术学研究所毕业。19岁开始,有心于儒释道三家。关注的焦点,是生命之修行与文化之重建。著有《胡兰成‧天地之始》《论语随喜》《这世界,原该天清地宁》等。

一、“兵”、“食”、“信”之辩

中华民族的大信。这个题目很宏大,其实我越来越不喜欢讲宏大的题目,因为宏大的东西容易虚,但是偶尔讲一次也没关系啦。

我讲宏大的东西,都会把它讲得不宏大。我想先从《论语》的一章来提起,我认为《论语》里最精彩的是子贡和孔子的对话。子贡,在孔门弟子里算得上最聪明的,而颜回是最有智慧的。相对来讲,颜回虽然厉害,他和孔子对话的亮点却相对没有那么。为什么?因为都是高手。高手过招就抬抬下巴,不必多说。子贡不是一个特别透的人,所以他会问,而恰恰是因为他聪明,还会追问,而且问得比较刁钻一点。因而他和孔子的对话非常精彩。

有一次,子贡问政,孔子就回答他三个东西:“足食,足兵,民信之矣。”第一,老百姓吃得饱饭;第二,国家军备能够足以防卫自己的疆土;第三,老百姓有那么一个“信”在。结果刁钻的子贡就开始了,他提了一个假设,说如果万万不得已的时候,三个之中必须去掉一个,去掉哪一个呢?孔子说:“去兵。”万不得已,兵就去掉吧。孔子这话,摆到一个具体的国家似乎不太好理解,但如果摆到国家历史,你会发现,孔子的这个说法的的确确和历史的发展非常一致。

以中国历史为例,“足兵”如果撤掉,也就是军备消失,意味着会被入侵,会亡国。中华民族几千年的历史,亡国的经验特别丰富。亡国,在刚开始的一两代人,通常第一代人,会非常苦,有家国之恨。可真正亡了国,过了一两代,时间一拉长,再来看,就会发现,好像……没事。而中国历史有一个特殊的状况,就是亡国的次数越多,中华文明的版图反而越会扩大。所以,亡国这一件事情,短期来讲,是没有任何人愿意见到的,可是长久来讲的话,成事不说,既往不咎,好像也不是什么大问题。

当年满洲铁骑踏遍中国,汉人饱尝亡国之痛,顾炎武等还那么激动地觉得是“亡天下”,但是过后来看,哪有亡天下呢?然后经过了268年清朝的统治,到了民国初年,有一大堆“溥”字辈的(学者),其中有一个古琴弹得非常好,溥雪斋;还有当时中国最通音律的人之一,溥侗;然后是“南张北溥”,画山水画的溥心畲,全部都是“溥”字辈的,满清皇族。可见,满清皇族对于中华文化的理解掌握都是非常拔尖的。这些拔尖的满清皇族,最后一个传奇人物,一直到前两年才去世,毓老,爱新觉罗毓鋆,毓老活了106岁,之前是溥仪的伴读,抗战胜利之后,老蒋不太好处理他,于是把毓老抓到台湾阳明山软禁。后发配到“边疆”去,台湾的“边疆”就是台东,“蛮夷之地”。再后来老蒋让他回台北,让他当个“单位代表”,结果毓老不买账,因为毓老一天到晚想要“反民复清”,于是拒绝。但毓老和蒋介石提了一个商量,说:“我要开一个私塾,讲讲四书五经,您不反对吧?”毓老于是成为中国文化在台湾传播的最后一个传奇。

一个满洲人,到最后他把中华文化挑在肩膀上。这意味着孔子当时讲的话是有道理的,“兵”不得已的时候就撤了,侵略就侵略。很早的时候中国就有一个清晰的思维:文明大于国家,文化高于种族。

孔子答完,子贡又继续追问:“必不得已而去,于斯二者何先?”万一剩下的两个,不得已还得去掉一个,去掉什么?孔子的答案,依照现在的看法惊世骇俗,他回答说:“去食。自古皆有死,民无信不立。”最后,不得已,就饿死。可是只要那个“信“还维系在,这个民族、文化就还会维持。

“文明高于种族”的思维,如今看来简直违背常识。但从历史看来,或许可以解释:为什么在历史的某些极端时刻,一些人愿意站出来牺牲,就是为了维系“信”,于是民族才得以延续。

换个角度,大陆,从1949年至今的历史发展,简单地讲,也是“足兵,足食,民信之矣”的过程。毛做的就是“足兵”的事情,也确实把这件事做好了。1949年在天安门城楼宣布“中国人民站起来了”。而真正要做到让“中国人民站起来”的事,就是“足兵”,把军事问题解决,从1842年开始,没有谁瞧得起中国,说白了就是军事的问题,最直接的就是因为船不坚炮不利。解决这个问题,是1949年后历史的第一个阶段。第二个阶段是邓的改革开放,“足食”,让部分人富起来,而“足食”的问题,基本上也是30年,差不多都解决了。

但当“足兵”、“足食”的问题解决了,中国却出现了历史上前所未有的浮躁、虚无。周围经常会听到很多人得了抑郁症,甚至自杀。去年在北京上课的时候,我有一个学生,她的先生是清华的教授,他就跟我讲,清华的潜规则是,一年如果自杀3个以内,上面不追究。清华的所谓“天之骄子”,几乎能得到所有人的充分认可,他却要自杀。中国很多人吃得饱穿得暖,过得很好,也自杀了。今天“足兵”的问题解决了,“足食”的问题解决了,很多人却活不下去。为什么?因为没有“信”,没有“大信”。

二、“立信”,何谓“立”

孔子讲:“自古皆有死,民无信不立。”今天的状况从反面证明了这句话的道理。1949年讲“中国人民站起来了”,到今天确实在国际上也站起来了,但这个“站起来”还是表面的,我们在内心深处其实还没有“立”起来。孔子讲他“三十而立”,什么是“立”,我举几个例子。

许仁图著,《一代大儒:爱新觉罗·毓鋆》

溥心畬,《平堤渔舟》立轴

第一个例子,我的老师林谷芳先生。林谷芳老师在大陆的影响比较大,尤其是在“上层”,在大家印象中他主要的角色是一个禅宗修行者。可是在更早期的时候,20多年前,他在两岸更重要的一个形象是:谈中国音乐美学最到位的人。

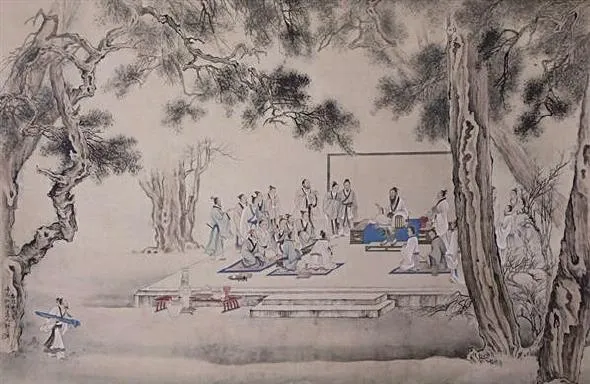

孔子讲学图

在林老师还没有“出道”的时候,他 “大隐隐于市”,“隐”在台北市里面。靠弹琵琶、教琵琶为生,他在当时是弹琵琶弹得最好的,台湾某一个年纪的琵琶演奏家都是他的学生。1949年以后台湾和大陆决裂,1950年韩战(朝鲜战争)爆发,台湾和美国签订“共同防御条约”之后,台湾实际上成为了美国的“保护地”,基本上是半个殖民地。当时台湾的整个氛围,其实是美国化非常非常彻底。台湾某一个时期,所有的精英都是留美博士。当时的价值基本上也就是美国价值,包括音乐。当时台湾讲国乐,就是民乐,基本上古琴比较多,然后有一些古筝。

至于琵琶,真的就没几个人弹了。后来林老师有一个很形象的说法,说当时他如果背一把琵琶,走在台北街头,突兀程度甚于如今在台北街头裸奔。其实台北街头如果有人裸奔,大家都不太理会。可是如果你背一把琵琶,就会容易引起侧目。当时林老师有一个学生,琵琶弹得特别好,他问林老师:如果有一天全世界都没有人再弹琵琶……可以想象,那种情怀之悲愤。结果林老师的回答是:那我就继续弹琵琶。

这叫做“立”。

第二个例子。当年我的《天地之始》出版,媒体也有一些报道。后来建国中学的历史课请我去讲一场,他们中学的老师也来听。因为建国中学很“牛”,所以这些老师也“牛”习惯了,看到我,都不觉得我是哪一棵葱,第一我本来没什么名气,第二他们年纪也都比我长。后来讲着讲着,我就发现有几位老师的脸上,表情变得很纠结。到了提问环节,有老师就对我说:“薛老师,你的这些说法,有道理,但在台湾不是主流。”

我回他:“我当然不是主流,从来不是。而且,我根本不想当主流。但是我必须告诉你,我也不是非主流。”我的结论是什么?我就是我啊。我干吗去当主流,想当主流,很累,想当非主流,也很累,每天感觉在力挽狂澜,算了吧。所谓“力挽狂澜”之类,现在我看来都是妄念。干吗把自己想得那么悲壮?该怎么着就怎么着吧。我想这个大概就是“立”。我们有那么多纠结,其实恰恰就是因为“立”不起来。

三、“大信”安在

孔子讲学图

所谓“民无信不立”,若要“立”,则要有一个民族大信,那我们该怎么办?我想全世界所有的民族,一定都有他们的大信所在,如果没有,结果一定是民族的坍塌。

西罗马帝国在西方历史上创建了一个最伟大的帝国,结果日耳曼民族轻而易举地把它给灭了。最后是基督教把某些人的“信”给拉起来,所以罗马帝国之后,整个西方才能够不绝如缕。而当初帝国的崩解,就是因为他们活到后来,“信”不在,“气”绝了。所有的民族一定有他们的信仰,而全世界大部分民族的 “大信”都是建设在宗教基础上的。但中国恰恰是一个宗教特别不发达、宗教感特别薄弱的民族。中国不是没有宗教,可是中国人宗教感确实特别淡薄,一直在似有若无间。

那么中国这样一个宗教感淡薄、宗教不发达的一个文明,我们的“大信”到底是怎么建立的呢?对中国人来讲,最重要的“大信”是历史。中国的历史,在世界所有民族之中异常发达,史书之浩繁、记载之详细、史官之强大。

春秋战国有一个例子(或指春秋时代齐国人崔抒弑君杀史一事),一个人谋乱,史官把他的恶行记下来,于是这人警告史官不要写,说你写我就把你杀了。之后他又杀了两个置威胁于妄闻,如实记述史实的史官,最后终于杀不下去,因为如果继续杀下去,他会变成历史上记载最丰富的恶人之一,那就要“红”了,红透半边天,红到发黑,黑到发臭。

中国史官的强大,在这个例子中可见一斑。还有另外一个例子,是关于唐太宗。唐太宗是一世英主,可是唐太宗有一个比较尴尬的历史问题,就是即位时的“玄武门之变”。他自己心里面大约有点过不去,于是他就曾经很认真地找史官来,然后征求史官的允许让他看一看史书上关于“玄武门之变”的记载。意思是什么?即规定是不能看的,史官明明由皇帝任命,皇帝却不能干预、过问。那么史官如此强大的地位与权威因何而来?这就跟中国人强大的历史感有关,或者说中国人的历史,某种程度上取代了宗教思维关系。即是说,在古代,史官属于天官,他是“通天人”,是对上天负责,因而不是皇帝可以管的。

但这个“信”,可能还是更多地集中在少数的读书人,尤其是为官者那里。至于天下苍生,这些事就跟他关系不大了,那他的信怎么办?他没宗教怎么办?一样是靠历史。只不过这个历史变成了另外的形式,不是一个王朝国家,而是你自己的、你家庭的历史。怎么确定在家庭的“信”呢?中国人透过两个东西来保证,第一个是丧礼,第二个叫祭礼。

《论语》中有一则,孟懿子向孔子问“孝”,孔子两个字就把孟懿子打发了:“无违”。 樊迟问是什么意思,孔子才讲了三句话:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”而在《论语·尧曰》有“民之所重:食、丧、祭。”“丧”跟“祭”在保证着什么呢,怎么样把“大信”立起来?

全世界所有的宗教其实最核心的问题是什么?生死。宗教的逻辑都是“未知死,焉知生”:如果我“死”的问题没办法解决,那我“活”就活不下去了。因此,9·11自杀式袭击行为,其实是解决了“死”的问题。因为他很确信,他只要把这个“邪恶的美国”给干掉,他100%上天堂。

但中国的逻辑却是孔子所说的:“未知生,焉知死。”中国人其实是全世界最现实的民族。对于所有死后情况的事,我们都觉得有点脱离现实了。各宗教虽然都有各自精彩的论述,但互相之间的矛盾却让我们在情感上难以接受。如要全部承认,又于逻辑不通。

四、“大信”何以“立”

中国人为了解决这个问题,让你确定你这辈子没白来,即使你人走了,躯壳消失,你的魂魄还在那里、你的精神还在那里,就要用丧,用祭。

整个大陆现在给我的感觉是,人心虚无、漂泊、浮躁,其中一个很核心的原因,就是我们的现在的丧礼过于草率。丧礼草率,死者就没有分量,死者没分量,活着的人就活得不踏实。我们现在对丧礼的草率,其实直接影响了我们这几十年来,整个中国人“立”不起来。我们一直飘着,我们怕死。

丧礼直接影响到我们这个民族的“大信”,若丧礼草率,后面一代一代的人就是浮空的,总感觉不对劲。这是非常严重的事情。大陆现在丧礼都是三天左右,听说有一些农村更离谱,早上去世,下午就“搞定”了。

我上回在清华大学研究生院讲了两天课,面对清华的高知人士讲丧礼的事情。一个学员问我,台湾的丧事现在是如何办理的呢?一般汉人,尤其闽南人、客家人,丧礼最少七天。所谓“七日来复”,民间相信七日之后亡者的魂魄回到原处。除了第一个“头七”之外,同时也重视“七七四十九”,最后一个“七”。当我讲到“最少七天”的时候,一位学员就反对说:“七天太久了。”结果很有意思的是,他旁边的同学,几乎是异口同声地,当场对他说:“七天不久。”我听到他们这么讲,立时确定一件事:中国在变。

整个中国文化真正要重建,一定要从具体的事情做起、做好。

第一个“做”,我们要重新把丧礼办得认真一点,至少要七天。

第二个,我们要把被安放在塔上等高处的骨灰请下来,找到一块地方让他入土为安。这样后代的子孙可以上坟,去上香、扫墓。

“民所重食、丧、祭”,又回到第一个字,“食”,扫墓的本质就是好好地请我们祖先吃一顿饭。中国人见个面,无论如何肯定是要吃饭的,饭肯定是要吃饱的,这个思维贯穿一切。所以到清明的时候,我们就请我们在地下的祖先好好地吃一顿饭。中国以前的老规矩是,扫墓往上扫要扫五代。等到不扫了,已经过了五代怎么办?很简单,摆到祠堂去,以后的每年春天、秋天加以祭祀。

而中国的丧礼哭起来是哭得最彻底的。为什么哭得那么彻底?是因为你的死有其分量。一个哭,不仅是给死者一个保证,也是给我们生者一种安慰。今天我们这样哭,将来换人家哭我们,我们心里就很踏实。再一个,我们跟死者的情感,若没有这样子哭,其实没办法宣泄,一定得哭。以前讲究丧礼哭要尽哀,要充分地把你的哀凄之情给宣泄出来。而恰恰却是,我们后来很多的知识分子,受到一些思维固化,常常硬要装着一种理性的样子,自己亲人去世的时候,不太哭。

其实他们不懂,经历丧礼、为亲人的死哭泣,这个本来就是受教的过程。我4月在北京讲课的时候,有一位学员是企业家,他告诉我他们家为了扫墓,每年要花三到五天的时间,但他有一个纠结:要不要带他儿子去。他儿子还在上小学。还要请假,影响课业。我说:让他去,在学校所有的学习都还比不上扫个墓。在上坟的过程中,小孩子心里有些东西是会慢慢清楚的。即使学校也教他国学,但都是概念,隔了一层,只有让小孩子活在那种状态里面,那才是真的,才是最重要的教育。

所以今天整个中国其实最需要做的是这个事情,而不是叫大家都读四书五经。其实不应该有那么多人读,有人读就好。现在中国有件很不吉祥的事情,就是太多人弹古琴,中国历史上从来没有一个时代像现在那么人多弹古琴的。古琴是文人乐器,如果中国有那么多的文人,那是不祥之事,文人常常是最没行动力的。

戏曲里免不了都有唢呐。中国以前重要的场合一定要有唢呐,没有唢呐就没有分量,因为唢呐的声响惊天动地。因为我们如今基本所有的礼乐都废了,最后只剩丧礼还有唢呐,于是我们现在想到唢呐就想到丧礼。但是大家可知道,以前是所有的场合全部都要唢呐的。如果有一天整个中国大地到处又都是这种唢呐的响亮,所有的重要场合,尤其婚事,那中国肯定就会“立”起来了。某种程度上来讲,唢呐比古琴重要,因为每个人都可以碰到这个东西,所以其实这才是更有影响的。

常常在讲,洋人从来没办法体会中国人的一种逻辑,叫做石头剪刀布。为什么剪刀能够赢得了布,布又赢得了石头,为什么石头还会赢得了剪刀?因为洋人他们的逻辑里常常缺少一种循环的概念。但这个东西我们就太清楚了,比如在我家,我老爸跟我讲话我只能乖乖地听,啥都不用讲,我说了没用啊;我面对我儿子讲,他得乖乖地听;我儿子面对我老爸讲话,我老爸得乖乖地听。这就是循环,“天道好循环”。

中国人历史就是这样延续的,这个是“大信”。为什么中国的父母亲特别不可理喻,特别要对小孩逼婚?因为那牵扯到中国人的信仰。等到中国的父母亲都不逼婚了,也不信其他宗教,那中国大概就全部都要得抑郁症了,我们的“信”、“ 大信”就会倒塌。

刘文西,《黄土坡上唢呐声》

- 时代人物(新教育家)的其它文章

- 祝波:大师跟前,诚惶诚恐

- ■文化细观

- 槐荫克己录

- 有传承的传统

——访成都双流传统文化研习会 - 视点

- 声音