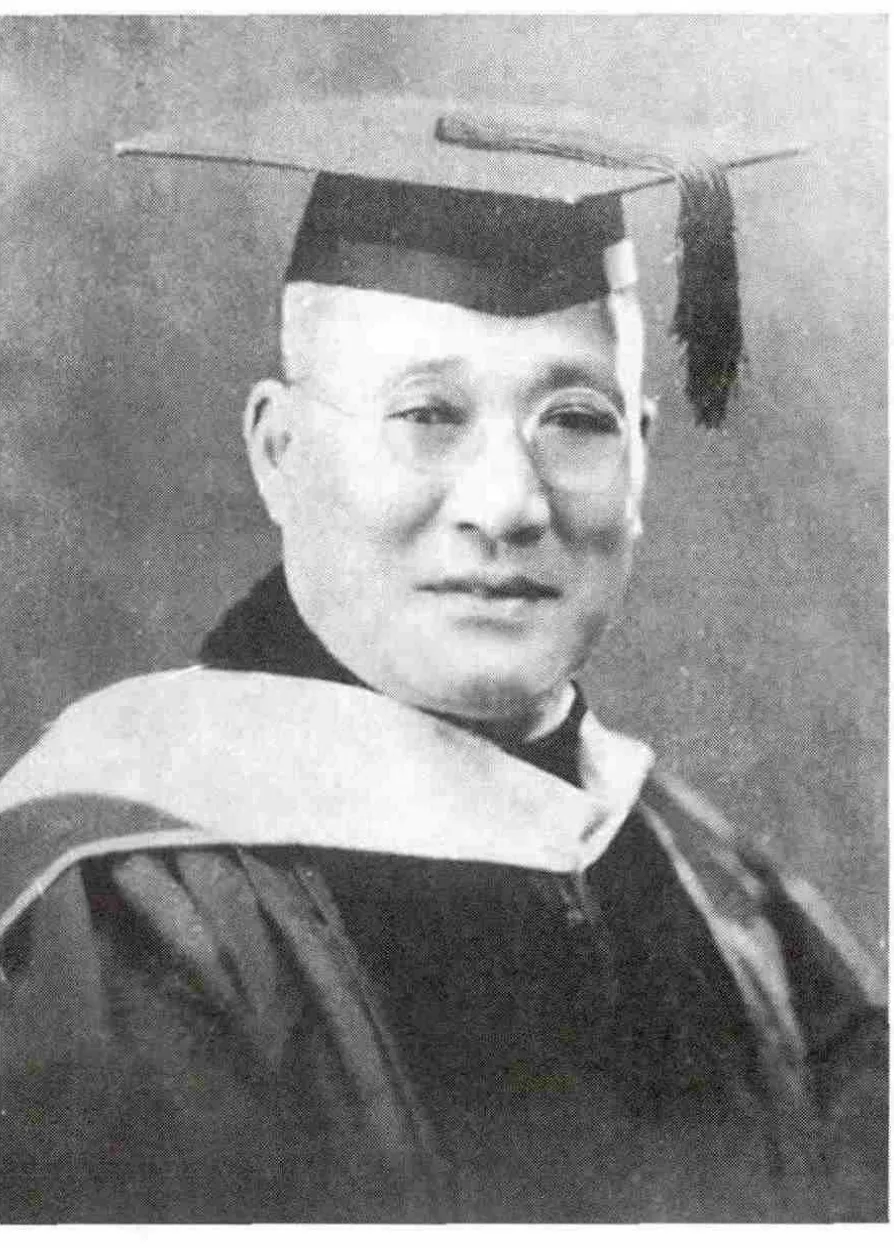

『南开之父』张伯苓

□ 侯 杰 秦 方

著名文学家老舍、戏剧家曹禺在美国曾合写过一首诗,其中写道:“知道有中国的,便知道有个南开。这不是吹,也不是嗙,真的,天下谁人不知,南开有个张校长?!”这个张校长,就是有着“南开之父”之称的张伯苓。他一生为教育事业鞠躬尽瘁,绩著南开,为中国近代教育事业的发展做出了不可磨灭的贡献。

离开北洋水师

1876年4月5日,张伯苓出生在天津一个贫寒的塾师家中。15岁时,他以优异的成绩考入了位于天津的北洋水师学堂。

北洋水师学堂学制为五年,四年课程学习,一年上船实习。学生们所修读的课程也多为西学以及驾驶、测量天象、推算经纬度等有关海军的专业知识。学堂还特地聘请了很多从英国留学归来的年轻军事教官给学生们授课。1895年,张伯苓成为北洋水师学堂航海科第五届毕业生。

就在前一年,中日甲午战争爆发。中国经历了前所未有的灾难和打击。不久,张伯苓去海军的“通济”舰实习。当看到舰船设备七零八落,无人整修,船上官兵也个个士气低落,不务正业,张伯苓第一次感到自己军事救国的理想受到严峻的挑战。

此时,英国以武力强迫日本交出威海卫的控制权,并无礼要求清政府将威海卫的租借权转让给英国。“通济”舰到威海卫之后,中国官兵降下了日本的太阳旗,升起了自己的龙旗。但是,不过半个月,英国方面就迫不及待地催促清政府降下龙旗,升起了英国米字旗。目睹国帜三易,张伯苓悲愤填胸,深受刺激。他决心从海军退役,投身于教育事业。

天假其时,天津社会名流、曾任清末翰林院编修、贵州学政等职的严范孙正在为严氏家馆延请塾师。经人介绍,张伯苓和严范孙结识,受聘到严氏家馆任教。在严氏家馆授课过程中,张伯苓按照自己亲身体验的新式教育方式教学,一反往日家塾教学的刻板与教条,不再让学生们坐在座位上摇头晃脑地死记硬背,而是在轻松愉快的气氛中加以吸收和理解。此外,张伯苓非常注重体育锻炼。为了增强学生的体魄,张伯苓还特意开设了操身课(即后来的体育课),并不辞辛劳地兼任学生的操身教师,教学生们练习柔软体操、角力、哑铃、跳高等。他还为学生们安排了非常丰富的闲暇活动,教他们下围棋、打旗语、摄影、踢足球、骑自行车。不管是教学内容,还是教育方式,严氏家馆已经逐渐向新式教育方向转化,成为民办新式学堂的雏形。

家馆变成中学

1903年,严范孙被袁世凯提拔为直隶学校司督办,成为直隶地区管辖教育的高级官员。次年六月,严范孙和张伯苓一起,在日本花了两个月的时间,实地考察。严、张二人还结识了多位日本教育家,共同探讨有关学校建设及教科书编纂等问题。回到天津之后,他们便雷厉风行地开始了筹备建立新式学校的工作。

由于张伯苓的教学方式受到社会的好评,天津“八大家”之一的盐商王奎章也出面聘请张伯苓,为王氏家馆的六个学生教授英文、数学及自然学科知识。于是,张伯苓就打算以严、王两家的家馆为基础,建立中学。而严家和王家也各尽所能地支持张伯苓。1904年10月17日,一所私立中学堂在严家的偏院正式建立。张伯苓担任监督,总管学校一切事务,从此开始了他投身新式学校教学、管理的漫长生涯。中学堂的学生来源以严馆和王馆的学生为主,又从社会中招收了梅贻琦、金邦正、喻传鉴等人。

学校最初开设的课程主要有两个方面:一是有关“中学”的课程,如读经、国文、历史等;二是涉及“西学”内容的课程,如地理、物理、化学、数学(包括代数和几何)、英文等。1904年底,按照严范孙的意见,张伯苓将学校更名为“私立敬业中学堂”,取“肃敬受业”之意。一年后,按照政府的规定,学校名称必须表明它的资金来源和性质,遂又更名为“私立第一中学堂”。

学校声名鹊起,前来求学的学生不断增加,不久就超过了一百人,严氏偏院已经无法容纳这么多的学生了。天津的一位士绅郑菊如主动将自己在城南水闸旁的一块大约十余亩的土地捐给私立第一中学堂。

1911年,清华学校代理总办颜惠庆聘请张伯苓前去北京担任清华学校的教务长,总揽清华学校的校务。尽管清华的办学条件明显好过私立第一中学堂,但张伯苓并不愿意放弃自己在天津开创的这番事业,在清华任职大约半年之后,张伯苓最终还是辞去了让人羡慕的教务长一职,专心经营自己的学校。

同年,直隶提学使傅增湘饬令把天津客籍学堂和长芦中学堂并入私立第一中学堂。因此,原本拨给这两所学堂的经费也一并拨了过来。由于接受了公款,所以私立第一中学堂改名为公立南开中学堂,一是表明资金来源,二是表明学校所在地。所谓南开,包含着它位于天津城西南的一块洼地的意思。

缔造南开大学

民国初年,作为中国最重要的近代工商业城市,天津显示出勃勃生机。张伯苓敏锐地察觉到社会的发展对受过高等教育的人才的渴求,遂下定决心创办一所大学,也为南开学校的优秀毕业生继续深造提供条件。可放眼国内,并没有较完善的、非常成功的私立大学可资参考借鉴。为此,他远渡重洋,于1917年8月到美国哥伦比亚大学师范学院研修高等教育。

归国后,他就组织起南开大学筹备委员会。1919年秋,张伯苓的努力终于结出了丰硕的果实——南开大学正式宣告成立。创校伊始,张伯苓就表现出极强的开拓进取精神和服务意识。南开大学的学科设置从一开始就体现出张伯苓的办学理念,即务求实用和服务社会。以文学院为例,便是“以政治经济为主干,以历史哲学及教育心理三系附之。如此学生即可专其所学而致实用之效”。这既是张伯苓根据自身财力和办学规模所进行的慎重考虑,也是南开大学从学科设置上考虑培养学生主动适应社会的一种具体体现。

在美国研修教育学的时候,张伯苓就开始留心在中国留学生中为南开大学物色教师人才。很多中国留学生在毕业归国之后,也直接来到了南开任教。张伯苓尊重每一位教师,每位新教师到校,总要举行欢迎茶话会,并由学校拨给一间宿舍,里面各种家具用品一应俱全,每天还派专人清扫,让人产生到家的感觉。

在培养教学、科研人才方面,张伯苓更是想方设法为有潜力的教师提供深造的机会。化学系的杨石先教授,到南开大学之后工作成绩非常突出,张伯苓遂用美国罗氏基金派他去美国继续攻读博士学位。杨石先获博士学位之后,谢绝了德国的高薪聘请,重新返回南开大学任教,成为南开大学理学院的奠基人之一。或许,吴大猷的一番话最能集中表达教师们共同的心声:“张伯苓校长在声望、规模、待遇不如其他大学的情形下,藉伯乐识才之能,聘得年轻学者,予以研教环境,使其继续成长,卒有大成。这是较一所学校藉已建立之声望、设备及高薪延聘已有声望之名家,更为难能可贵得多了。前者是培育人才,后者是延揽现成的人才。”从这点看,南开大学确实有极高的成就。

石头越滚越圆

至1934年,整个南开学校校产总值约为300多万银圆,其中校舍100多万,地皮70多万。与同时期的20所私立大学相比,南开大学接受国家补助金额仅次于中法大学,名列第二。它所接受的社会捐助也居于私立大学的前列。能够取得这样的骄人成绩,张伯苓“化缘兴学”功不可没。“四十多年来,我好像一块石头,在崎岖不平的路上向前滚,不敢作片刻停留。一块石头只需不断地向前滚,至少沾不上苔霉,我深信石头会愈滚愈圆,路也会愈走愈宽的。”从张伯苓的言行中,我们可以对其创业的艰难有更多认识和了解。

张伯苓为南开挣下数百万产业,却从没有在自己身上乱花过一分钱。他不肯坐汽车,而是用一辆人力车,还非他专用,所有南开同仁都可以和他分享。有几个调皮的同学将人力车后挡板弄坏了,张伯苓也不肯更换新车,总是凑合着用。在天津市内开会时,他经常以步代车。一次散会时,有服务员询问张伯苓的车号是多少,他随口答道:“11号。”该服务员找来找去也没发现11号车。等他看到张伯苓已经走远的背影,这才领悟“11号”就是步行的意思。每次去北京,张伯苓总住在前门外施家胡同的北京旅馆。学生们深情地回忆说:“该旅馆价格便宜,每日一元。先生去时,每次带一盒臭虫药,一包茶叶。北京旅馆的臭虫很多,永远欢迎客人。臭虫药是必需的防敌设备。另外张先生自带一包茶叶,因为旅馆的茶叶实在太劣,太要不得,这一包茶叶是张先生唯一的奢侈品。”张伯苓给教授们修建了宽敞的住宅,但是自己却住在南开中学后面一个羊皮市场的简陋平房里。有一次张学良去拜访他,汽车在附近转了好长时间,最后在那条晒满了羊皮、散发着恶臭的小路上,找到张伯苓的居所,张学良不禁对张伯苓的简朴深表敬佩。

张伯苓一生致力于教育救国,被称为“中国现代教育的一位创造者”。1949年11月底,重庆解放前夕,张伯苓拒绝蒋介石赴台要求而留守大陆。1951年,他病逝于天津,享年75岁。□