中国交通基础设施对区域旅游发展的影响研究

李如友 黄常州

摘要:利用中国1999~2012年省际面板数据和Hansen(1999)提出的门槛回归模型,对交通基础设施与区域旅游发展的关系进行了非线性估计。结果表明,在控制其他变量的条件下,中国交通基础设施对区域旅游发展的作用存在双重门槛,当交通基础设施水平处于低层次区制时,交通基础设施对旅游发展具有显著积极影响;当交通基础设施水平处于中层次区制时,交通基础设施对旅游发展未表现出显著影响;当交通基础设施水平处于高层次区制时,交通基础设施对旅游发展产生显著的负向影响。为此,本文提出的政策建议是:正确认识交通基础设施对区域旅游发展的作用,避免盲目的投资建设;借鉴其他地区的经验时要结合地方实际,引导交通基础设施建设发挥积极作用;重视交通基础设施与其他旅游发展影响因素的同步协调发展。

关键词:交通基础设施; 旅游发展; 门槛回归模型

0引言

现代旅游业的产生和发展与交通业紧密相连,交通便利程度不仅是旅游资源开发和旅游地建设的必要条件,而且是衡量一个国家或地区旅游业发达程度的重要标志(保继刚,楚义芳,1999)。一方面,交通是沟通旅游需求与旅游供给的桥梁。作为旅游通道的物质主体,交通是实现旅游者在旅游地与客源地之间流动必不可少的环节,对二者空间相互作用的产生及旅游客流的形成都起着非常关键的作用。另一方面,交通除了为旅游者提供空间位移的基本功能外,还渐渐具备了满足旅游者体验、游览和娱乐需求等多重功能,所以,便利的交通条件作为一种无形的旅游产品,不仅是旅游者消费体验的一部分,也是其他旅游产品得以实现价值的先决条件(胡浩,等,2012)。在一定意义上,交通条件因其具有某些资源化特征,对旅游地吸引力、竞争力以及旅游者决策都产生了重要的影响,甚至被认为是旅游吸引物的中心(Prideaux,2003)。

改革开放初期,中国交通基础设施建设较为落后,且缺乏系统、完善的交通规划,导致区域可进入性差,交通条件成为中国旅游发展和潜力挖掘的瓶颈因素。进入21世纪以来,中国交通基础设施的投资增长迅速,2000~2013年中国公路水运交通累计完成投资11.73万亿元,年均增长14.74%,投资额占GDP比重由2000年的2.61%上升到2013年的2.65%根据2000~2012年公路水路交通运输行业发展统计公报及2013年交通运输行业发展统计公报相关统计数据计算而得。。截至2013年年底,全国公路里程为435.62万公里,是1978年的4.89倍,居世界第一位;铁路营业里程达10.31万公里,是1978年的1.99倍,居世界第二位数据来源为2013年交通运输行业发展统计公报。。经济全球化与区域同城化的背景下,由于交通可达性、快捷性、舒适性等方面的变革,旅游者的决策行为、产业要素的空间布局、旅游地竞争与合作以及区域旅游空间格局都已发生深刻的变化。如何应对交通业的快速发展所带来的旅游市场需求和发展条件的巨大变化,从而有效地整合并协调各种产业要素,调整旅游发展战略,这成为现代交通网络化影响下中国旅游业健康有序发展亟待解决的重要课题。随着交通业的不断发展,交通基础设施建设是否促进了中国区域旅游发展?换言之,在区域旅游发展驱动因素体系中,交通条件扮演着怎样的角色?在缩小区域差距、实现区域协调发展的国家战略背景下如何提高区域交通基础设施建设以促进旅游发展的有效性?这些问题的正确回答是做好这一重要课题的第一步。

交通基础设施在旅游发展中具有重要作用,早已形成基本共识。Gearing等(1974)在研究土耳其旅游开发时发现,旅游地的交通设施是旅游者决定是否出游的关键因素之一。Kaul(1985)认识到交通基础设施对旅游发展的重要意义并指出,交通基础设施建设可以促进旅游地开发与游客数量的增加。Chew(1987)认为,航空交通的大发展是实现远距离旅游(如欧美旅游者前往亚太地区旅游)的重要促动力。此后,交通基础设施一直被学界普遍认为是区域旅游业发展的主要促进或抑制因素(Prideaux,2000;Prideaux,2005;Goeldner,Ritchie,2006)。旅游地的交通发达程度不仅决定旅游者的出游动机,同时对其满意度产生直接影响,如果某旅游地交通设施不够完善,起初倾向于前往该旅游地的旅游者则会转向其他替代目的地(Khadaroo,Seetanah,2008),所以,交通基础设施是促进区域旅游发展的基础性要素。中国国土面积辽阔,受区位、经济发展水平和区域发展战略等因素影响,地区之间交通基础设施建设存在一定差异,由于交通基础设施对旅游发展的决定性作用,该现象直接导致了中国及其部分省份旅游经济水平在空间上呈现出显著的区域差异特征(陆林,余凤龙,2005;汪德根,陈田,2011;沈惊宏,等,2012)。

从上述研究可以看出,交通对旅游发展的作用似乎是显而易见的,至少在相关理论研究中未有与这一论断相悖的论述。但是,在交通基础设施对旅游发展作用的实证研究方面却出现了较大分歧,形成了以下3种结论。

第一种结论印证了理论上对二者关系的认识,即交通基础设施能够促进区域旅游发展。Tang和Rochananond(1990)发现,泰国交通的发展是促进该国旅游发展的重要因素。Sarma(2003)在对印度西北部地区旅游的研究中发现,交通系统是决定旅游目的地竞争力和吸引旅游者前来的重要因素。McElroy(2006)对36个岛屿的旅游开发进行研究发现,交通基础设施建设,尤其是政府的投资建设对旅游地的发展具有重要意义。Khadaroo和Seetanah(2007)构建了国际旅游需求面板估计模型,并以毛里求斯岛为例进行实证研究发现,交通设施对旅游地发展的促进效应显著,来自欧洲、美洲和亚洲的游客对岛上的交通基础设施尤其敏感。Massidda和Etzo(2012)利用面板数据模型对意大利国内旅游需求的影响因素进行实证研究发现,交通因素对旅游需求的拉动作用显著。赵东喜(2008)通过实证研究发现,交通基础设施建设是提高省区国际旅游收入的关键,且在各区域层次上的影响作用有所不同,中部地区较东部和西部地区更为显著。陈晓和李悦铮(2008)认为,城市交通和城市旅游之间互相拉动同时也互相限制,二者相互影响,实现二者高质量协调是实现城市旅游可持续发展的必由之路。苏建军等(2012)采用协整分析和格兰杰(Granger)因果关系检验方法分析了交通客运量与旅游客流量的关系,研究发现,铁路客运量和公路客运量与入境旅游客流量存在单向格兰杰因果关系,航空客运量和公路客运量与国内旅游客流量存在单向格兰杰因果关系,铁路客运量与国内旅游客流量无格兰杰因果关系。此外,Eilat和Einav(2004),Naudé和Saayman(2005)更为关注旅游地旅游基础设施建设,在使用面板数据模型研究旅游发展的决定因素时,将交通基础设施作为旅游基础设施的一部分进行分析,同样得出类似的结论。

第二种结论是,交通基础设施对区域旅游发展的作用不明确。郝俊卿和曹明明(2009)以陕西省作为实证区域,将公路客运量和旅客周转量两个指标作为交通条件的代理变量分析其对区域旅游经济差异的影响,得出旅游综合收入与交通条件相关性不显著的结论。无独有偶,左冰(2011)使用公路密度、铁路密度与公路距离等8个指标综合计算了中国各省交通通达度并研究其对区域旅游经济发展的影响后发现,该指标与区域旅游经济发展之间并不存在明显的相关关系。王淑新等(2012)将等级公路密度作为体现区域交通基础设施水平的变量,研究其对区域旅游发展空间差异的影响,结果表明,等级公路密度变量的回归系数未通过显著性检验,对交通因素与西部地区旅游经济省际空间变化之间的关系未形成规律性认识。

第三种结论是,交通基础设施对区域旅游发展起阻碍作用。左冰(2011)将中国31个省份按照通达度高低分为高水平组、一般组和低水平组,分别对各组旅游经济增长速度与通达度进行回归,发现高水平组旅游增长速度与可进入性之间存在非常显著的负相关关系,低水平组也通过了10%的负相关的显著性检验。向艺等(2012)通过构建空间计量模型对中国旅游经济增长影响因素进行研究,发现,无论考虑空间因素与否,交通里程的增长对旅游经济的增长都具有反向作用。毛润泽(2012)以公路里程作为区域交通基础设施的代理变量分析其对中国旅游经济发展的影响,发现,交通基础设施对中国东部地区旅游经济发展具有负向影响,过度的交通设施投资建设已经对旅游经济发展起了反作用。

综上分析,早期的国内外文献都得出一致的研究结论,即交通基础设施对于区域旅游发展做出了积极的贡献。但是,近年来的研究(尤其是国内研究)却发出了不同的声音,交通基础设施与区域旅游发展之间的关系需要我们重新审视。我们还应注意到,既有文献大多在线性模型框架下展开,极少文献涉及交通基础设施与区域旅游发展的非线性关系,如赵磊和方成(2013)将交通基础设施作为旅游基础设施的一部分进行综合研究,推断出旅游基础设施与中国旅游发展经济增长溢出之间呈“V型”关系。以“门槛回归”为代表的非线性计量方法为这一主题研究提供了恰当的分析工具,在相关领域研究中体现出一定的优势(Hansen,1999)。基于此,本文试图构建交通基础设施与区域旅游发展的门槛回归模型,重新认识交通基础设施对区域旅游发展的作用和方式,为中国旅游发展宏观政策的制定和区域旅游开发提供参考依据。

1交通基础设施促进区域旅游发展的路径分析

1.1交通费用是区域旅游收入的重要来源

旅游交通是旅游产业的重要组成部分,与旅行社、旅游饭店共同组成了狭义旅游业的三大支柱。旅游活动是一种典型的地理现象,在空间上表现为旅游客源地与目的地之间的迁移过程,旅游交通正是实现旅游者空间位移的基础性条件,是一个国家或地区发展旅游业的命脉。交通费用是旅游活动的必要且主要费用消耗,尽管旅游者在旅游过程中的交通支出因所选交通方式、服务水平高低等原因会有所差异,但对大尺度空间旅游者来说,交通费用是食、宿、行、游等传统旅游支出项目中所占比重最大的一项。据国家旅游局公布的相关统计资料,近年来中国入境旅游交通收入在旅游外汇收入中所占的比重一直保持在30%左右,尤其是2008年以来,旅游交通收入比重均值达34.18%,超过了食、宿、游3项之和根据2011~2013年《中国统计年鉴》相关统计数据计算而得。。因此,旅游交通已成为区域旅游收入和旅游创汇的重要来源,无论旅游业的发展如何变化,交通始终占有重要的地位,是旅游产业的主要构成。

1.2交通条件是区域旅游竞争力的直接体现

交通作为旅游活动中时间和金钱消耗的主要项目之一,其通达性、便捷性与舒适性等因素是旅游者目的地选择和日程安排的重要依据,旅游地交通的有效性与感知质量直接影响旅游者的体验质量、整体满意度和重游意愿,是区域旅游竞争力的直接体现。据统计,在旅游效果影响要素中,与住宿、饮食、景点及其他服务消费等项目相比,60%左右的人将交通列为首位(孙有望,李云清,1999)。随着旅游活动的普及和消费观念的成熟,旅游者对交通的要求越来越高,“旅速游缓,旅短游长,设施齐全,方式多样”已成为旅游者的基本需求。交通条件的改善通过“时空压缩”使人们出行变得更为简单,旅游者可在给定时间和总花费的约束条件下,选择效益最大化的交通方式,合理地安排旅游行程。便利的交通条件不仅能够增强旅游地的可进入性,提升旅游服务质量和区域旅游竞争力,而且超越了其“出行工具”的根本属性,与旅游资源、景区和社区融为一体,成为旅游地吸引物的有机组成部分,进而影响旅游资源的开发和旅游产业的发展。旅游地通过将区域内的旅游资源同基础设施、旅游专用设施以及其他相关条件有机结合起来,对旅游者产生吸引力并使其停留和开展旅游活动,交通在此过程中发挥至关重要的作用。

1.3交通发展优化区域旅游空间结构

交通在旅游系统中担任旅游要素流动通道和系统润滑剂的角色,影响资金流、物资流、信息流的流向和流速以及旅游企业的区位选择,同时也是区域旅游发展格局演变的驱动力,促进区域旅游空间结构的改变。一方面,交通条件的改善可以增加区域节点连接线的数量,提高旅游交通网络的通达性,加强旅游地与客源市场之间、旅游地与周边其他旅游地之间的联系,影响区域旅游系统的层次体系和平衡。同时,区域交通网络的变化会重构区域旅游市场的空间结构,交通条件优越的旅游地由于具有通达性优势,其吸引半径和市场范围不断扩大,而向心度与连接度弱的旅游地将失去部分旅游市场。另一方面,交通基础设施的建设完善和新技术在营运管理中的应用能够促进区域旅游流的流量和流速的提高,降低旅游产业要素流动的成本。劳动力、资本、技术等产业要素流动成本降低的直接影响是,这些产业要素将向区位更优、存在规模递增收益的区位聚集,形成具有一定集聚作用和辐射作用的旅游集散地(或旅游节点),带动目的地旅游业的发展。旅游集散地的集聚和扩散能力决定其辐射范围,而交通条件则是其集聚和扩散能力的决定因素。

1.4交通基础设施对旅游发展的间接效应

经济基础及相关配套产业的约束是区域旅游发展无法回避的客观条件,经济基础决定区域旅游投资、融资能力及旅游者的出游欲望和消费水平,相关产业的支持程度则影响区域旅游发展的规模和质量。交通不仅是区域发展的重要因素,同时也是区域格局演变的驱动力,显著影响区域经济格局的变化(殷平,2012)。完善的交通基础设施建设可以降低运输成本、吸引投资和促进经济发展;反之,则会抑制区域经济的发展。作为第三产业的重要组成,旅游业的发展需要其他产业,尤其是零售、餐饮、娱乐等第三产业的支持,而这些产业依赖于交通运输条件实现空间集聚,其发展呈现明显的区位指向性。不仅如此,交通基础设施建设促进人们活动范围和城市空间的外向延展,加速区域城市化进程。现阶段,城市化是中国经济增长的强大“引擎”,在促进区域对外开放与交流,优化升级产业结构,提高居民收入水平和生活质量方面发挥积极作用。因此,交通基础设施的建设完善通过集聚效应和对其他要素的协同效应,为旅游业创造良好的环境和条件,从而间接促进区域旅游的进一步发展。

2模型设定与变量说明

2.1门槛回归方法及模型设定

在传统的线性模型框架内,学者们无法解释在不同的交通基础设施水平下,交通基础设施与区域旅游发展之间所呈现的不同关系。因此,本文在实证研究中主要根据Hansen(1999)提出的多元门槛回归模型的思想进行分析。设单一门槛模型为:

进一步地,采用逐步搜索法最小化S1(γ)来求得对应的门槛值:γ^=argminγS1(γ)。

最终可得β^=β^(γ^),残差向量e^(γ)=e^(γ^)和相应的残差平方和σ^2=S1(γ^)n(T-1)。

得到门槛值估计γ后,需要进一步检验门槛效应是否显著和门槛估计值是否等于真实值。第一个检验的虚拟假设和备选假设分别为:H0:β1=β2,H1:β1≠β2。

在虚拟假设成立的条件下,系数β1=β2,表示模型不存在门槛效应,模型退化为一个线性模型;反之,拒绝虚拟假设则表示模型存在门槛效应,系数β1和β2在不同的区制下取值并不相同。令S0为无门槛效应条件下的残差项平方和,S1为具有门槛效应条件下的残差项平方和,则对应的拉格朗日检验F统计量为:

如果门槛效应显著,还需进行第二个检验,即门槛估计值γ^是否与真实值γ相一致。当门槛效应存在时,门槛估计值γ^与真实门槛值γ具有一致性,但此时由于干扰参数的存在,会使渐近分布呈高度非标准分布,通常以极大似然法检验门槛值γ来求得统计量的渐近分布。门槛值检验的虚拟假设为:H0:γ=γ^,H1:γ≠γ^,对应的似然比统计量为:

分布。Hansen(2000)给出了一个简单的判定方法:给定显著性水平α条件下,当LR1(γ)≤-2ln(1-1-α)时,不能拒绝γ=γ^的虚拟假设;否则,则拒绝虚拟假设。

上述参数估计和假设检验都是针对单一门槛模型的,而实际上却很可能出现两个或两个以上的门槛值。因此,在实证分析中须重复上述步骤去寻找第二、三或更多门槛值,此处不再赘述。

本文参照Po和 Huang(2008),Chang等(2009)的研究,同时借鉴Hansen(1999)门槛模型的设计思路,根据数据本身的特点来内生地划分区间,构建中国交通基础设施对区域旅游发展促进作用的门槛回归模型:

lnincit=α0+β1lnroaditI(Inroadit≤γ)+β2lnroaditI(Inroadit>γ)+δXit+μi+εit

(4)

式中,inc为旅游专业化,反映旅游发展水平;road为交通密度,反映交通基础设施水平;Xit为其他影响旅游发展的控制变量,包括经济水平(egdp)、旅游资源禀赋(res)、产业结构(inst)、旅游设施水平(com)、城市化水平(cit)和政府支出(gov)等;交通密度

的对数值(Inroad)为门槛变量。

2.2变量说明

(1) 旅游发展

参照Adamou和Clerides(2010),Fayissa等(2011),赵磊和方成(2013)的做法,采用旅游专业化作为旅游发展的代理变量,其度量方式为地区旅游总收入与GDP之比。

(2) 交通密度

衡量一个地区可进入性的重要标准,交通密度指数越高,表明交通网络越密集,可达性越强;反之,交通网络越疏松,可达性越弱。其计算公式为:roadi=Li/Ai,式中,Li为地区交通线长度,通过该地区的等级公路长度和铁路里程数相加获得,Ai为地区国土面积。

(3) 控制变量

本文的控制变量X包含的具体变量如下。①经济水平(egdp)。用居民人均GDP表示,并利用GDP平减指数以1980年为基期进行折算得到实际值。②旅游资源禀赋(res)。用各地区A级以上景区加权数量表示,其计算公式为:resi=∑5n=1n×Qin,式中Qin为第i地区n A级景区的数量。③产业结构(inst)。用地区第三产业产值占GDP比重来衡量。④旅游设施水平(com)。用各地区星级饭店数量和旅行社数量之和表示,反映一个地区的旅游接待能力。⑤城市化水平(cit)。即为人口城市化水平,用非农人口占地区总人口比重来衡量。⑥政府支出(gov)。用政府财政支出占GDP比重来表示,该指标可以反映一个地区的政府对经济活动的干预程度。

2.3数据来源

本文实证检验的样本为1999~2012年间我国各省、自治区和直辖市的数据资料。由于西藏部分数据缺失,为了保证样本数据的完整性,将西藏从样本中剔除,所以,最终的研究样本为除西藏外的中国大陆30个省级单位。其中,旅游收入数据和旅游企业统计数据来源于《中国旅游统计年鉴》及其副本;A级景区数据来源于国家旅游局网站发布的统计信息以及各省级单位的统计年鉴;其他数据均来源于《中国统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》。

3实证结果及分析

3.1门槛效应检验

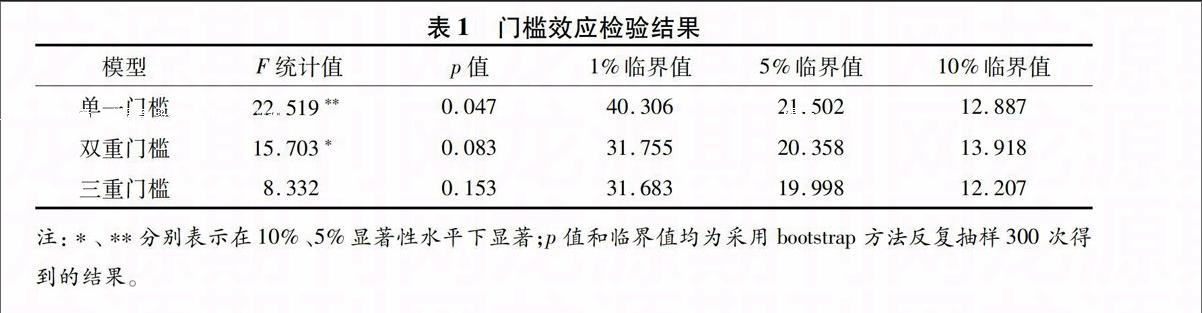

根据Hansen(1999)的研究思路,首先对模型的门槛效应进行检验。以交通基础设施为门槛变量,依次在存在单一门槛、双重门槛和三重门槛的原假设下,对模型(4)进行估计,得到F统计量和采用bootstrap方法得出的p值。结果显示,单一门槛效应在5%显著性水平下显著,双重门槛在10%显著性水平下显著,而三重门槛则未通过水平为10%的显著性检验(见表1)。因此,后文将基于双重门槛模型进行分析。

进一步地,对双重门槛模型的两个门槛值进行识别。表2报告了两个门槛的估计值及其对应的95%置信区间,图1的似然比函数图可以更为清晰地理解门槛值的估计和置信区的构造过程,图中虚线为LR值在5%显著水平下的临界值,虚线以下的区域构成门槛值的95%置信区间。如图1所示,LR统计量在95%渐进有效置信区间[-2.570,0.319]和[-0.220,0.255]内接近于零,检验结果无法拒绝门槛估计值为其真实值一致估计量的原假设,由此可断定模型估计存在双重门槛效应,两个门槛估计值分别为-1.847和0.177。

3.2门槛估计结果分析

门槛回归模型实质上是根据门槛估计值将样本分成多个区制,分别考察每个区制内部解释变量对被解释变量的作用,并通过比较回归系数的差异来检验门槛效应是否显著。根据交通基础设施门槛效应检验结果和门槛估计值,可将中国各省份交通基础设施水平划分为3个层次:交通基础设施欠发达地区(lnroad≤-1.847)、交通基础设施中等地区(-1.847

基于所得到的门槛估计值,我们重点分析中国交通基础设施对区域旅游发展的非线性作用。门槛效应检验显示,交通基础设施对区域旅游发展具有显著影响,但该影响作用具有非线性特征,具体来说,随着交通基础设施水平的不断提高,交通基础设施与区域旅游发展的关系形如倒“U”型。该特征具体表现为:当一个地区交通基础设施水平值低于门槛值-1.847时,交通基础设施对旅游发展具有显著积极影响,影响系数为0.205;当交通基础设施水平值进入门槛值-1.847与0.177之间时,影响系数降为0.098,但未通过水平为10%的显著性检验;而当交通基础设施水平值跨越门槛值0.177时,交通基础设施对旅游发展具有显著消极影响,影响系数为-0.448。由此可见,在不同区制下交通基础设施对区域旅游发展的影响程度不同,呈现出显著的双重门槛特征,即交通基础设施水平较低的省区,旅游发展与交通基础设施水平之间存在显著的正相关关系,交通基础设施水平中等的省区,旅游发展与交通基础设施水平之间的相关关系不显著,而交通基础设施水平较高的省区,其旅游发展与交通基础设施水平之间存在显著的负相关关系。因此,交通基础设施对区域旅游发展的影响作用不能一概而论,需要具体情况具体分析。

究其原因,传统的“交通条件是区域旅游发展的瓶颈因素”以及“交通对区域旅游发展具有积极的促进作用”等认识形成于中国旅游业发展初期,该阶段中国交通基础设施建设投入较少,区域可进入性较弱,此时,加大交通基础设施建设投入,提高区域可进入性,的确能够促进区域旅游的快速发展。但是,随着交通基础设施的不断完善,区域可进入性水平基本能够满足旅游发展的需要,旅游资源丰富且区位条件较好的地区重点发展旅游业,使之成为国民经济中的支柱型产业;而旅游资源缺乏地区则利用良好的交通条件发展其他产业,此时,交通基础设施对区域旅游发展的积极促进作用相对减弱或由显著转为不显著。交通基础设施作为一种社会先行资本,它与国民经济其他产业相互依存、紧密关联。交通基础设施的改善有助于降低运输费用和交易成本,开展区域间的分工合作,同时通过畅通资源流通渠道形成劳动力、资金、技术的空间聚集,从而影响区域产业结构的变化。一方面,交通基础设施的进一步建设完善会通过促进国民经济中其他产业的发展对旅游业产生“挤出效应”,其他产业的更快发展使旅游业的发展受到“抑制”;另一方面,旅游业的产业关联甚广,交通基础设施完善所诱发的相关产业发展将反作用于旅游业,与旅游业相互渗透并融合形成新的产业业态,为旅游发展注入生机和活力,从而产生“挤入效应”。但是,中国旅游产业融合还处于起步阶段,旅游业与其他产业尤其是非服务业的融合不够成熟,融合深度有待加强,相关产业对旅游业的支持作用还停留在为其创造良好的外部环境上,产业融合效应尚未充分体现出来。就目前而言,中国大部分地区国民经济中其他产业的快速发展对旅游业产生的“挤出效应”更为明显。因此,研究期内当交通设施水平超过某一门槛值时,交通基础设施对区域旅游发展产生显著的负向影响。

各控制变量的估计结果显示,人均GDP(lnegdp)同旅游发展呈显著正相关,这符合区域旅游发展的实际。旅游是社会经济发展到一定阶段的产物,旅游业发展离不开经济基础的支撑;旅游设施水平(lncom)与旅游发展呈显著正相关,这说明饭店、旅行社等旅游接待设施是区域旅游发展的重要条件,旅游业的发展不仅要使旅游者“进得来”“散得开”,还应“留得住”;城市化水平(lncit)和政府支出(lngov)对区域旅游发展均具有一定的促进作用。但是,旅游资源禀赋(lnres)与旅游发展呈显著负相关,说明区域旅游发展存在“资源诅咒”现象,这与向艺等(2012)的研究结论相一致。其主要原因是现代旅游的发展由资源驱动逐渐向经济驱动转化,商务、公务及会展旅游的重要性越来越突出,尽管中西部地区旅游资源丰富,但受制于经济基础、区位条件等因素影响,旅游并不发达;与之相反,上海、广东等省(市)旅游资源禀赋优势不明显,但凭借其良好的发展环境使得旅游发展位居全国前列。产业结构(Ininst)对旅游发展的促进作用不明显,这可能是由于近年来随着农业旅游和工业旅游的快速发展,旅游业不仅与第三产业互促发展,同时与第一产业、第二产业形成紧密联系,纯粹用第三产业产值占GDP比重来体现的产业结构形态已无法全面反映相关产业对旅游发展的支撑和促进作用。

4结论及启示

本文基于1999~2012年中国大陆30个省级单位的面板数据,运用Hansen(1999)提出的面板门槛回归模型,以交通基础设施为门槛变量,检验了交通基础设施与区域旅游发展之间的非线性关系。研究结果表明,中国交通基础设施对区域旅游发展的影响存在双重门槛,根据门槛估计值可将交通基础设施水平划分为欠发达、中等和发达地区等3个区制,交通基础设施水平处于不同区制时,其对区域旅游发展的影响作用存在显著差异。具体表现为:交通基础设施欠发达地区,交通基础设施对旅游发展具有显著积极影响;交通基础设施中等地区,交通基础设施对旅游发展未表现出显著影响;交通基础设施发达地区,交通基础设施对旅游发展产生显著的负向影响。考虑交通基础设施对区域旅游发展的影响可能存在滞后性,将交通密度变量的滞后一期和滞后二期作为替代变量引入门槛回归模型,可以得出相似的结论。该结论有悖于交通基础设施与区域旅游发展之间关系的传统认识,说明二者之间的关系具有一定的复杂性,交通基础设施促进区域旅游发展的机制与条件尚需进一步的理论分析和实证检验。

基于上述结论,本文提出以下对策建议:

(1) 正确认识交通基础设施对区域旅游发展的作用,并在区域发展规划中有所体现。要充分发挥政府的主导作用,协调旅游部门与交通部门的关系,交通发展规划的制定应与区域宏观发展规划和旅游业发展总体规划相衔接;加强宏观调控,科学预测、合理建设,使旅游交通基础设施建设的资金流向符合区域发展规律,避免为了发展旅游业而盲目地进行交通基础设施的大规模投资建设。

(2) 旅游业发展落后地区借鉴发达地区的模式或政策时要结合地方实际,避免全盘复制,以满足市场需求为原则,通过充分调研和合理规划,加快交通基础设施建设速度,提升交通综合营运能力。在受限于自然环境、交通基础设施规模建设存在较大难度的西部地区,应充分利用现有的资源和条件,在交通营运管理中引入信息化设备和技术,提高交通系统的使用效率,逐步形成结构合理、道路通畅、运输安全快捷的旅游交通运输体系,最大限度地使交通基础设施建设在区域旅游发展中发挥实效。

(3) 交通基础设施并非是影响区域旅游发展的唯一因素,旅游发展规划中还要注意其他因素的作用,尤其是零售、餐饮、娱乐等行业以及信息、能源等基础设施建设。在区域发展政策上,坚持兴利除弊原则,通过资源的进一步挖掘与合理化配置,实现交通基础设施与这些因素的深层次融合,共同促进区域旅游的发展。

参考文献:

[1]保继刚,楚义芳.旅游地理学[M].(修订版).北京:高等教育出版社,1999.

[2]陈晓,李悦铮.城市交通与旅游协调发展定量评价——以大连市为例[J].旅游学刊,2008(2):6064.

[3]郝俊卿,曹明明.基于时空尺度下陕西省旅游经济差异及形成机制研究[J].旅游科学,2009(6):3539.

[4]胡浩,王姣娥,金凤君.基于可达性的中小文化旅游城市旅游潜力分析[J].地理科学进展,2012(6):808816.

[5]陆林,余凤龙.中国旅游经济差异的空间特征分析[J].经济地理,2005(3):406410.

[6]毛润泽.中国区域旅游经济发展影响因素的实证分析[J].经济问题探索,2012(8):4853.

[7]沈惊宏,陆玉麒,周玉翠,沈宏婷.安徽省国内旅游经济增长与区域差异空间格局演变[J].地理科学,2012(10):12201228.

[8]苏建军,孙根年,赵多平.交通巨变对中国旅游业发展的影响及地域类型划分[J].旅游学刊,2012(6):4151.

[9]孙有望,李云清.论旅游交通与交通旅游[J].上海铁道大学学报,1999(10):6569.

[10]汪德根,陈田.中国旅游经济区域差异的空间分析[J].地理科学,2011(5):528536.

[11]王淑新,王学定,徐建卫.西部地区旅游经济空间变化趋势及影响因素研究[J].旅游科学,2012(6):5567.

[12]向艺,郑林,王成璋.旅游经济增长因素的空间计量研究[J].经济地理,2012(6):162166.

[13]殷平.高速铁路与区域旅游新格局构建——以郑西高铁为例[J].旅游学刊,2012(12):4753.

[14]赵东喜.中国省际入境旅游发展影响因素研究——基于分省面板数据分析[J].旅游学刊,2008(1):4145.

[15]赵磊,方成.中国旅游发展经济增长溢出与基础设施门槛效应实证研究[J].商业经济与管理,2013(5):4959.

[16]左冰.中国旅游经济增长因素及其贡献度分析[J].商业经济与管理,2011(10):8290.

[17]Adamou A,Clerides S(2010).Prospects and limits of tourismled growth:The international evidence[J].Review of Economic Analysis,3,287303.

[18]Chang C L,Khamkaew T,McAleer M J(2009).A panel threshold model of tourism specialization and economic development[R].Econometric Institute Research Papers.

[19]Chew J(1987).Transport and tourism in the year 2000[J].Tourism Management,8(2),8385.

[20]Eilat Y,Einav L(2004).Determinants of international tourism:A threedimensional panel data analysis[J].Applied Economics,36(12),13151327.

[21]Fayissa B,Nsiah C,Tadesse B(2011).Research note:Tourism and economic growth in Latin American countriesfurther empirical evidence[J].Tourism Economics,17(6),13651373.

[22]Gearing C E,Swart W W,Var T(1974).Establishing a measure of touristic attractiveness[J].Journal of Travel Research,12(4),18.

[23]Goeldner C R,Ritchie J R B(2006).Tourism:Principles,practices,philosophies[M].Hoboke,New Jersey:John Wiley & Sons.

[24]Hansen B E(1999).Threshold effects in nondynamic panels:Estimation,testing,and inference[J].Journal of Econometrics,93(2),345368.

[25]Hansen B E(2000).Sample splitting and threshold estimation[J].Econometrica,68(3),575603.

[26]Kaul R N(1985).Dynamics of tourism:A Trilogy[M].New Delhi:Sterling Publishers.

[27]Khadaroo J,Seetanah B(2007).Transport infrastructure and tourism development[J].Annals of Tourism Research,34(4),10211032.

[28]Khadaroo J,Seetanah B(2008).The role of transport infrastructure in international tourism development:A gravity model approach[J].Tourism Management,29(5),831840.

[29]Massidda C,Etzo I(2012).The determinants of Italian domestic tourism:A panel data analysis[J].Tourism Management,33(3),603610.

[30]McElroy J L(2006).Small island tourist economies across the life cycle[J].Asia Pacific Viewpoint,47(1),6177.

[31]Naudé W A,Saayman A(2005).Determinants of tourist arrivals in Africa:A panel data regression analysis[J].Tourism Economics,11(3),365391.

[32]Po W C,Huang B N(2008).Tourism development and economic growth:A nonlinear approach[J].Physica A:Statistical Mechanics and its Applications,387(22),55355542.

[33]Prideaux B(2000).The role of the transport system in destination development[J].Tourism Management,21(1),5363.

[34]Prideaux B(2003).Creating visitor attractions in peripheral areas[J].Managing Visitor Attractions:New Directions,5872.

[35]Prideaux B(2005).Factors affecting bilateral tourism flows[J].Annals of Tourism Research,32(3),780801.

[36]Sarma M K(2003).Towards positioning a tourist destination:A study of Northeast India[J].ASEAN Journal on Hospitality and Tourism,2(2),104119.

[37]Tang J,Rochananond N(1990).Attractiveness as a tourist destination:A comparative study of Thailand and selected countries[J].SocioEconomic Planning Sciences,24(3),229236.

旅游科学2015年2期